居住建筑部分绿色建筑评价方法Word文档下载推荐.docx

《居住建筑部分绿色建筑评价方法Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《居住建筑部分绿色建筑评价方法Word文档下载推荐.docx(32页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

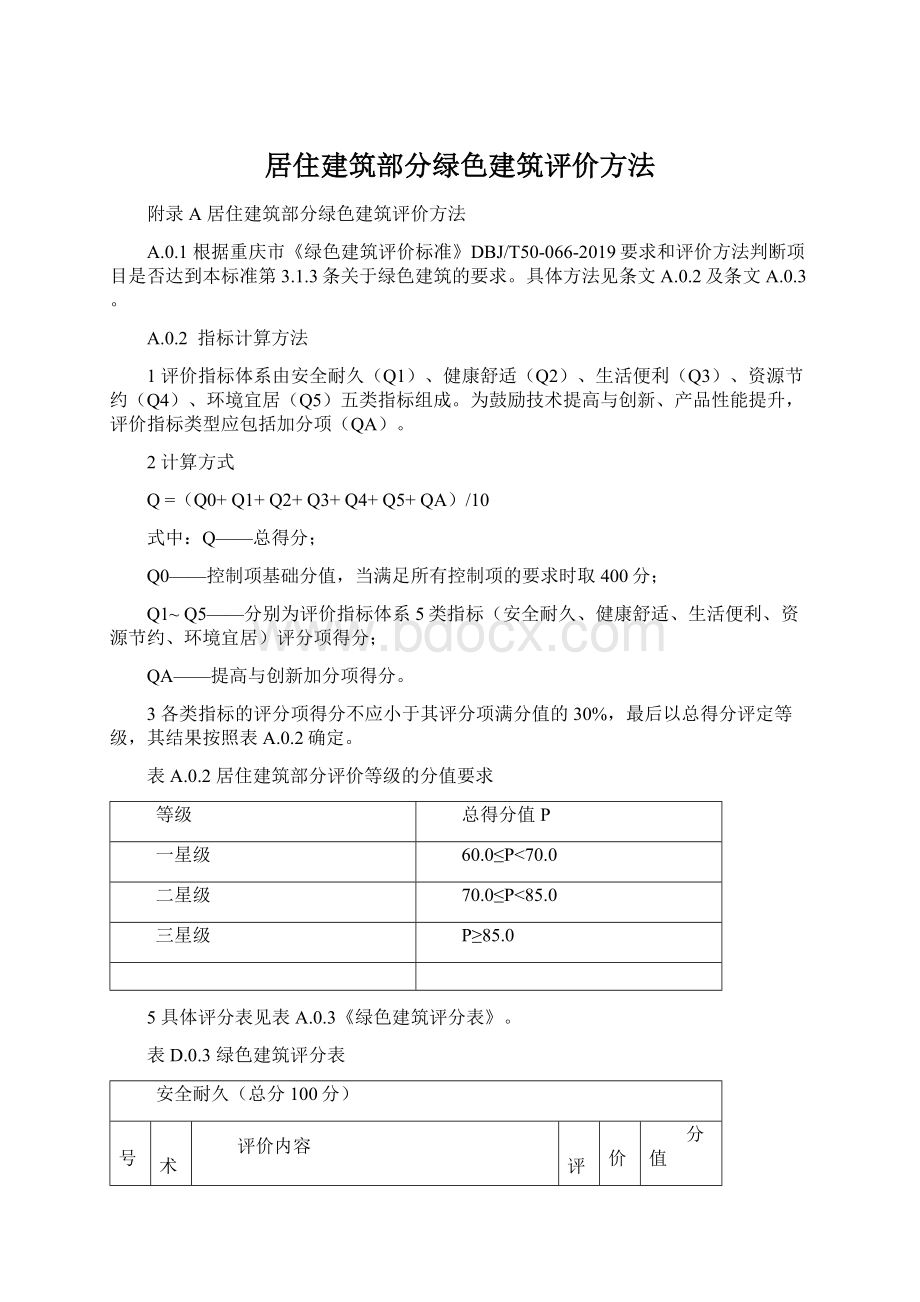

4.2.1

采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。

1采用更高的抗震性能目标进行设计

1)关键部位、关键构件及节点按“中震不屈服”及更高的抗震性能目标进行设计;

√

5

10

2)整体结构按“中震不屈服”及更高的抗震性能目标进行设计。

2采用隔震、消能减震设计。

4.2.2

采取保障人员安全的防护措施。

1采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆、景观水体等安全防护水平;

15

2建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施,并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合;

3利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带。

4.2.3

采用具备防夹功能的门窗。

4.2.4

室内外地面或路面设置防滑措施。

1建筑室内外活动场所采用防滑地面,防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的Ad、Aw级;

6

2建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级,并采用防滑条等防滑构造技术措施。

4

4.2.5

采取人车分流措施,且步行和自行车交通系统有充足照明。

8

4.2.6

采取提升建筑适变性的措施。

1采取通用开放、灵活可变的使用空间设计,或采取建筑使用功能可变措施;

7

18

2建筑结构与建筑设备管线分离;

3采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式。

4.2.7

采取提升建筑部品部件耐久性的措施。

1使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件、阀门;

2活动配件选用长寿命产品,并考虑部品组合的同寿命性;

不同使用寿命的部品组合时,采用便于分别拆换、更新和升级的构造。

4.2.8

提高建筑结构材料的耐久性。

1按100年进行耐久性设计;

采用耐久性能好的建筑结构材料

1)对于混凝土构件

合理提高钢筋保护层厚度;

采用高耐久混凝土的用量占混凝土总量的比例超过50%;

2)对于钢构件,采用耐候结构钢及耐候型防腐涂料;

3)对于木构件,采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。

4.2.9

合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。

1采用耐久性好的外饰面材料

14

2采用耐久性好的防水和密封材料

3采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料

健康舒适(总分100分)

5.2.1

控制室内主要空气污染物的浓度。

1氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值

1)10%;

3

12

2)20%;

2室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3,且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3。

5.2.2

选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。

选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上;

达到5类及以上。

5.2.3

设置直饮水系统,且直饮水的水质满足国家现行有关标准的要求。

5.2.4

生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。

9

5.2.5

针对各主要房间的使用功能,采取有效措施优化其室内声环境。

噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值;

达到高要求标准限值。

5.2.6

主要功能房间的隔声性能良好。

1构件及相邻房间之间的空气声隔声性能

达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值;

达到高要求标准限值;

2楼板的撞击声隔声性能

达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值

达到高要求标准限值

5.2.7

充分利用天然光

1住宅建筑按下列规则分别评分并累计

1)住宅建筑室内主要功能空间至少60%面积比例区域,其采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于6h/d;

住宅建筑室内主要功能空间至少60%面积比例区域,其采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d;

2)当套型内三个及以下卫生间时应采用明卫,当套型内有三个以上的卫生间时,最多只有一个卫生间为非明卫;

2公共建筑按下列规则分别评分井累计

1)内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%;

2)地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上;

3)室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d;

3主要功能房间有眩光控制措施。

5.2.8

具有良好的室内热湿环境

1采用自然通风或复合通风的建筑,室内气流组织应合理,建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例达到30%,得2分;

每再增加10%,加1分,最高得8分;

2采用人工冷热源的建筑,重要功能区域气流组织满足要求,主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例达到60%,得5分;

每再增加10%,再得1分,最高得8分

88

5.2.9

优化建筑空间和平面布局,改善自然通风效果

1住宅建筑:

通风开口面积与房间地板面积的比例达到8%,得5分;

每再增加10%,加1分,最高得8分

2公共建筑:

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%,得5分;

每再增加10%,加1分,最高得8分。

3首层地下车库的通风开口面积与其地板轴线面积的比例达到2%。

2

5.2.10

设置可调节遮阳设施,改善室内热舒适

可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例Sz

25%≤Sz<35%

35%≤Sz<45%

45%≤Sz<55%

Sz≥55%

5.2.11

综合考虑室内环境整体质量,综合质量达到下列要求可得分

达到下列各表中的较高要求

达到更高要求

生活便利(总分100分)

分值设定

6.2.1

场地与公共交通站点联系便捷

1场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m,或到达轨道交通站的步行距离不大于800m,得2分;

场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过300m,或到达轨道交通站的步行距离不大于500m,得4分;

2场地出入口步行距离800m范围内设有不少于2条线路的公共交通站点。

6.2.2

建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求

1建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求

2建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角,并设有安全抓杆或扶手

3设有可容纳担架的无障碍电梯

6.2.3

提供便利的公共服务

1住宅建筑,满足下列要求中的4项,得5分;

满足6项及以上,得10分。

1)场地人行出入口到达幼儿园的步行距离不大于300m;

2)场地人行出入口到达小学的步行距离不大于500m;

3)场地人行出入口到达中学的步行距离不大于1000m;

4)场地人行出入口到达医院的步行距离不大于1000m;

5)场地人行出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于800m;

6)场地人行出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不大于500m;

7)场地周边500m范围内具有不少于3种商业服务设施。

2公共建筑,满足下列要求中的3项,得5分;

满足5项,得10分

1)建筑内至少兼容2种面向社会的公共服务功能;

2)建筑向社会公众提供一定面积的、开放的公共活动空间;

3)场地周边500m范围内设有社会公共停车场(库);

4)场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放。

5)电动汽车充电车位建成数量占总车位数的比例在国家和本地有关文件规定的最低要求的基础上至少提升5个百分点。

6.2.4

城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间,步行可达

1场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于300m;

2到达中型多功能运动场地的步行距离不大于500m。

6.2.5

合理设置健身场地和空间,设置必要的运动设施

1场地内室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%;

2场地内设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道,健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m;

3场地内室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2;

4建筑内楼梯间具有天然采光和良好的视野,且距离主入口的距离不大于15m。

6.2.6

设置急救医疗设施,并对相关物业、安保等服务人员进行专业培训,为急性病患者提供及时的急救

6.2.7

设置分类、分级用能自动远传计量系统,且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。

6.2.8

设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统,且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。

1实时显示室内外空气质量状况;

2对公共部位人员密集场所的室内污染物浓度实现实时超标警示,并与通风系统联动。

6.2.9

设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。

1设置用水量远传计量系统,能分类、分级记录、统计分析各种用水情况;

2利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改,管道漏损率低于5%

3设置水质在线监测系统,监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标,记录并保存水质监测结果,且能随时供用户查询

6.2.10

具有智能化服务系统

1具有智能家居、照明智能控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、智能化停车管理及物业管理平台等至少4种类型的服务功能;

2具有智能化系统集成管理平台;

3具有接入智慧城市(城区、社区)的功能

6.2.11

制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案,实施能源资源管理激励机制,且有效实施。

6.2.12

建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555中节水用水定额的要求。

1平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值;

1

2平均日用水量大于节水用水定额下限值、不大于平均值;

3平均日用水量不大于节水用水定额下限值。

6.2.13

定期对建筑运营效果进行评估,并根据结果进行运行优化。

1制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划;

11

2定期检查、调适公共设施设备,具有检查、调试、运行、标定的记录,且记录完整;

3定期开展节能诊断评估,并根据评估结果制定优化方案并实施;

4定期对各类用水水质进行检测、公示。

6.2.14

建立绿色教育宣传和实践机制,编制绿色设施使用手册,形成良好的绿色氛围,并定期开展使用者满意度调查

1每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动,并有活动记录;

2具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台,并向使用者提供绿色设施使用手册;

3每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查,且根据调查结果制定改进措施并实施、公示.

资源节约(总分200分)

7.2.1

节约集约利用土地

人均住宅用地指标A(m2):

3层及以下,33<A<36;

4~6层,24<A≤27;

7~9层,19<A≤20;

10~18层,15<A≤16;

19层及以上,11<A≤12。

20

3层及以下,≤33;

4~6层,≤24;

7~9层,≤19;

10~18层,≤15;

19层及以上,A≤11。

7.2.2

合理开发利用地下空间

地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp

5%≤Rr<

20%

Rr≥20%

Rr≥35%且Rp<

60%

7.2.3

采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式

1住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%

2公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%

3地下车库停车效率指标满足表7.2.3的评分规则

7.2.4

优化建筑围护结构的热工性能

1围护结构热工性能比国家和重庆现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5%,得5分;

达到10%,得10分;

达到15%,得15分

2建筑供暖空调负荷降低5%,得5分;

降低10%,得10分;

降低15%,得15分。

7.2.5

供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求

7.2.6

采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗,且供暖空调系统应采用变流量输配系统,过渡季节自然通风量需满足余热去除需求

1通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%;

2集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%分。

7.2.7

采用节能型电气设备及节能控制措施

1主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值;

2采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节;

3照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求;

4供暖空调系统根据室内外环境变化,结合房间负荷变化,实现系统风量、水量、设备运行状态的控制调节。

7.2.8

采取措施降低建筑能耗

建筑能耗相比国家和地方现行有关建筑能耗标准的约束值降低10%;

建筑能耗达到引导值。

7.2.9

结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源

由可再生能源提供的生活热水比例Rhw

20%≦Rhw<

35%

35%≦Rhw<

50%

50%≦Rhw<

65%

65%≦Rhw<

80%

Rhw≥80%

由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch

20%≦Rch<

35%≦Rch<

50%≦Rch<

65%≦Rch<

Rch≥80%

由可再生能源提供的电量比例Re

0.5%≦Re≦1.0%

1.0%≦Re≦2.0%

2.0%≦Re≦3.0%

3.0%≦Re≦4.0%

Re≥4.0%

7.2.10

合理采用被动式技术措施

1外窗、玻璃幕墙等外立面透明部分围护结构有较大可开启部分,使建筑获得良好的自然通风

1)设玻璃幕墙且不设外窗的建筑,其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例:

a不低于5%但低于10%,得2分;

b不低于10%,得4分;

2)设外窗且不设玻璃幕墙的建筑,外窗可开启面积比例:

a不低于35%但低于40%,得2分;

b不低于40%,得4分;

3)设玻璃幕墙和外窗的建筑,对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1款和第2款进行评价,得分取两项得分的平均值

2提高建筑门窗气密性及施工节点等的气密性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的气密性标准增加1级;

3地下车库采用采光井、下沉庭院、导光筒等技术措施,自然采光面积比例比地方现行相关标准规定的标准提高幅度达到5%,得2分

4居住建筑体型系数小于等于0.4,公共建筑体形系数小于等于0.3

7.2.11

使用较高用水效率等级的卫生器具

150%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级

2全部卫生器具的用水效率等级达到1级

7.2.12

绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术

1绿化灌溉采用节水设备或技术

1)采用节水灌溉系统

2)在采用节水灌溉系统的基础上,设置土壤湿度感应器和雨天自动控制装置等节水控制措施,或种植无须永久灌溉植物

2空调冷却水系统采用节水设备或技术

1)循环冷却水系统运行时,冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于50%

2)采用无蒸发耗水量的冷却技术,且设备能效等级达到一级

3合理充分利用空调冷凝水,降低空调冷凝温度

7.2.13

结合雨水综合利用设施营造室外景观水体,室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%,且采用保障水体水质的生态水处理技术

1对进入室外景观水体的雨水,利用生态设施削减径流污染

2利用水生动、植物保障室外景观水体水质

7.2.14

使用非传统水源

1绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%,得3分;

不低于60%,得5分;

2冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%,得3分;

不低于50%,得5分;

3冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%,得3分;

不低于40%,得5分。

7.2.15

建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工

7.2.16

合理选用建筑结构材料与构件

1混凝土结构

1)400MPa级及以上强度等级受力普通钢筋应用比例达到85%

2)混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%

2钢结构

1)Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%,得3分;

达到70%,得4分;

2)螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%

3)采用施工时免支撑的楼屋面板等节材施工工艺

3混合结构

对其混凝土结构部分、钢结构部分,分别按本条第1款、第2款进行评价,得分取各项得分的最低分

7.2.17

建筑装修选用工业化内装部品

建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类,达到1种,得3分;

达到3种,得5分;

达到3种以上,得8分。

7.2.18

选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材

1可再循环材料和可再利用材料用量比例:

住宅建筑达到6%或公共建筑达到10%,得3分;

住