最新 历史湖北省监利一中届高三20月考 精Word文档下载推荐.docx

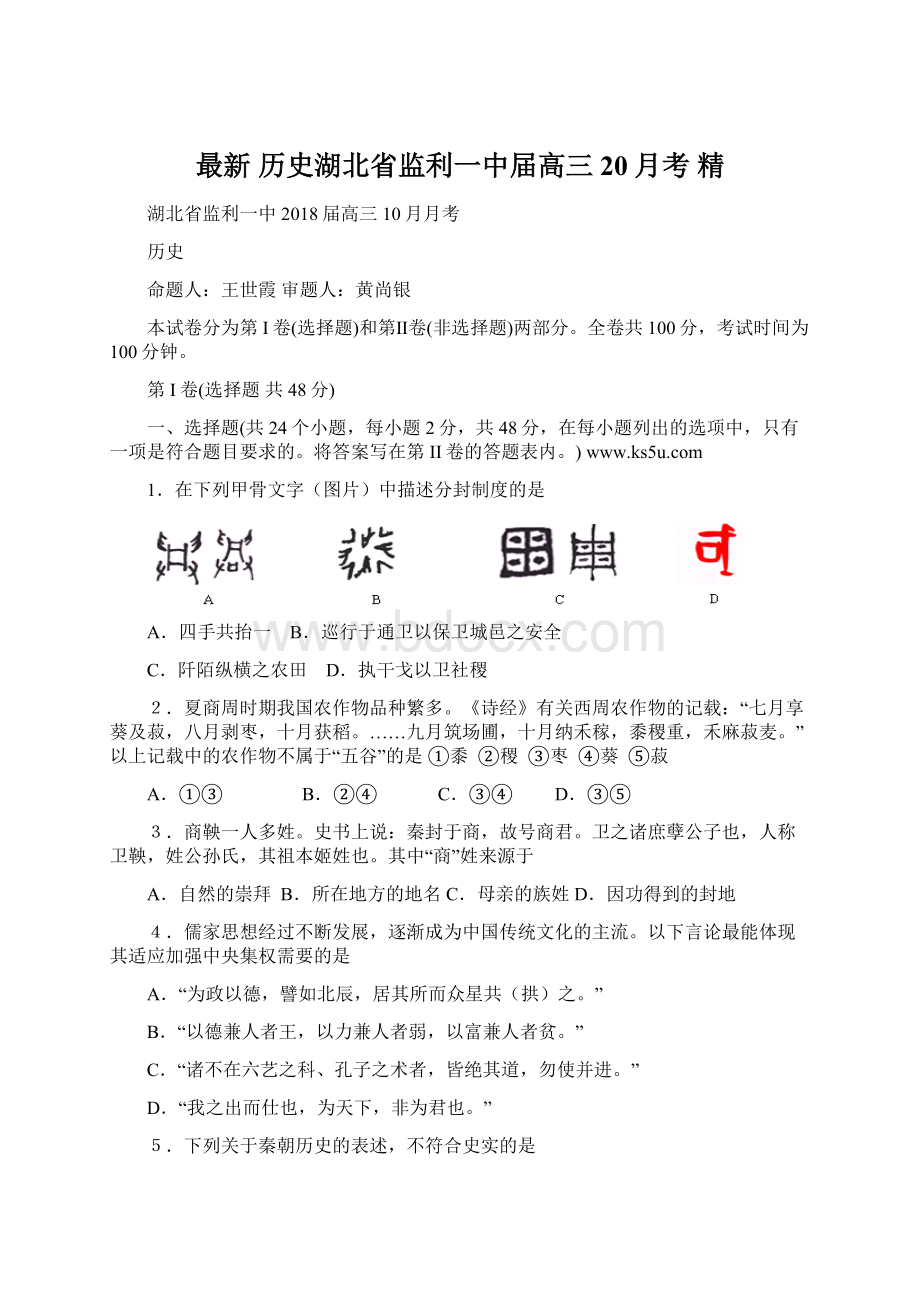

《最新 历史湖北省监利一中届高三20月考 精Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新 历史湖北省监利一中届高三20月考 精Word文档下载推荐.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

”

B.“以德兼人者王,以力兼人者弱,以富兼人者贫。

C.“诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

D.“我之出而仕也,为天下,非为君也。

5.下列关于秦朝历史的表述,不符合史实的是

A.郡县长官均由皇帝任免B.太尉负责管理全国军事

C.小篆以外出现了隶书D.私学也可以教授律令

6.汉武帝时期,一位前往中国的日本人途经朝鲜半岛时可能看到

A.作坊里正在生产麻纸B.寺庙里在进行佛事活动

C.工匠用雕版印刷书籍 D.许多中国人在那里生活

7.史书有不同的体裁,不同的体裁又有不同的特征。

纪传体史书的特征是

A.以事件为中心B.以人物为中心

C.以年代为中心D.以制度为中心

8.下列“考”字,最有可能出现在秦朝官方文献中的是

9.隋唐时期商品经济较之前代有很大的发展,但仍有许多阻碍其进一步发展的因素,其中有

A.废除五铢钱B.市坊分区C.实行两税法D.草市兴起

10.隋唐时期,淮水以北新增的有利于农田灌溉的水利工程是

A.郑国渠B.芍陂C.通济渠D.邗沟

11.唐代中枢机构中书省、尚书省和门下省的精细分工体现了

A.施政观念上的民主追求B.剥夺相权的创新设计

C.行政运作程序的有效制衡D.弱化君权的重要进步

12.高丽光宗九年(公元958年),摹仿唐制,创立了高丽王朝的选官制度。

这里的“唐制”具体是指

A.世袭制

B.察举制

C.科举制

D.九品中正制

13.汉至宋南北方户数变化表(单位:

万户)

宋代区域

西汉元始二年

晋太康元年

唐天宝元年

宋元丰三年

北方

965

149

493

459

南方

111

65

257

830

(据钱穆《国史大纲》)

影响表中汉代至宋代南北方户数变化的主要因素是

A.朝代时间长短B.王朝力量强弱

C.疆域面积大小D.经济格局变化

14.右图是一副残缺的中国古代“地方结构示意图”。

请根据留存信息,判断该图反映的朝代是

A.唐代B.宋代

C.元代D.明代

15.“铁板铜琶,继东坡高唱大江东去;

美芹悲黍,冀南宋莫随鸿雁南飞。

”这是郭沫若为纪念一位著名词人所作的楹联。

这位词人是

A.苏轼B.陆游C.李清照D.辛弃疾

16.北京孔庙始建于元朝,院内碑林中现存3块元代进士题名碑。

这些信息可以佐证元朝时

A.科举制度开始形成B.殿试成为科举定制

C.科举开始采用八股文体D.统治者继承了中原文化

17.下列各组史实中,能够体现中央政府尊重少数民族文化、“因俗而治”的是

①唐朝在东突厥故地设立都督府②明朝在西南实施“改土归流”

③明朝在西藏建立僧官制度④清康熙帝平定“三藩之乱”

A.①③B.②④C.①④D.②③

18.世纪晚期,山东某地开始出现“地多烟草、木棉转卖四方,五谷之利不及其半”的情况。

这说州当时该地

①农业经济衰退②农业结构发生变化③商品经济发展④农产品加工业兴起

A.①②B.②③C.③④D.①③

19.中国古代,朝廷有时将不在户口册内且因此不纳税的人称为“盗贼”。

这反映当时朝廷

A.只要求部分民众纳税B.要求民众纳税

C.不要求民众纳税D.只要求部分“盗贼”纳税

20.君主专制在从秦到清不断强化的过程中偶有特殊情况。

能反映这一情况的是

A.战国时期秦国以王为首,统一后秦王称皇帝

B.汉武帝以身边近臣组成中朝执掌决策权,隋代实行内史、门下、尚书三省制

C.唐代决策、审议、执行权分离,宋代中央机构形成全面的权力牵制体系

D.清初“军国机要”由议政王大臣会议决定

21.英国曼彻斯特的工厂主曾浪漫地想着:

“如果每个中国人的衬衣下摆长一英寸,我们的工厂得忙上数十年!

”然而鸦片战争10年后一个叫米契尔的英国人在中国看到的却是这样的情形:

“在收获完毕后,农家所有的人手不分老少,都一起去梳棉、纺纱和织布。

这个国家9/10的人都穿这种手织的衣料,其质地各不相同,从最粗的粗棉布到最细的本色布都有。

生产者所用的成本简直只有原料的价值。

”上述材料反映了()

①英国商人想用经济手段打开中国大门

②传统的小农经济对工业品的顽强抵抗

③英国商人很难通过正常的贸易打开中国的市场

④英国由此展开了罪恶的鸦片贸易

A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④

22.凌青诗作:

“粤海销烟扬我威,但悲港岛易英徽。

前仇旧恨今尽雪,只缘华夏已腾飞。

”诗中涉及的历史事件有()

①虎门销烟②签订《南京条约》③签订《马关条约》④香港回归

A.①④B.②③④C.①②④D.①③④

23.1860年《北京条约》签定后,咸丰皇帝躲在避暑山庄,一不痛心割让九龙,二不吝惜巨额的赔款,却认为外国派员驻京“最为中国之害”。

对咸丰皇帝这一认识分析正确的是

A.把维护国家的尊严放在第一位()

B.认识到列强侵华的本质

C.极力维护封建专制统治

D.认识到列强派员驻京给中国带来的危害最大

24.马克思指出:

“鸦片不曾产生催眠的作用,而倒产生了惊醒作用,历史的发展好像首先要麻醉这个国家的人民,然后才可能把他们从原来的麻醉状态下唤醒似的。

”这里马克思所说的“唤醒”主要是指()

A.鸦片战争期间的爱国官兵抗击英军B.林则徐领导的禁烟运动

C.洪秀全领导的太平天国运动D.洋务运动

第Ⅱ卷(非选择题共52分)

二、非选择题(25题14分,26题14分,27题12分,28题12分。

共52分)

25.(14分)以下材料均摘自黄仁宇《中国大历史》,请仔细阅读

材料一:

旅游者从西安到骊山所看到的黄褐色的土壤是黄土地带的东边际。

这土壤纤细犹如面粉,令人设想几百万年前经过风力的运转,堆积在一个广大的地区。

它的深度自50英尺到700英尺……这种现象对中国历史的展开,有好几重影响:

因为黄土的纤细,可以供原始的工具耕耘,如木制的犁及锄。

周朝的开国,与推广农业互为表里,显然是得到这种土壤特性的裨益。

材料二:

黄土还给中国另一种影响:

黄河中游由北至南将黄土地带割成两半,其纵长500英里。

它也在内地接受几条支流的汇入,其结果是黄河的流水中夹带着大量的泥沙。

……所以黄河经常有淤塞河床,引起堤防溃决泛滥,造成大量生命与财产损失的可能。

这河流的水量在洪水期间和枯水期间幅度的变化又大,更是潜在的危机经常恶化。

按理说来,有一个最好坐落于上游的中央集权,又有威望动员所有的资源,也能指挥有关的人众,才可以在黄河经常的威胁之下,给予应有的安全。

当周王不能达成这种任务时,环境上就产生极大的压力。

务使中枢权力再度出现。

所以中国的团结出于自然力量的驱使。

材料三:

在《春秋》里,经常有邻国的军队越界夺取收成的记载。

饥荒时拒绝粮食之接济尤其可以成为战争的导火线。

……不难想象,当时大国要较小国占有明显的优势。

它们所控制的资源能够在赈灾时发生确切的功效,所以在吞并的战争中也得到广泛的支持。

材料四:

到公元前3世纪游牧民族的威胁已相当严重,这是已有将北方几个小国家所筑土壁结合起来构成一座相连的城塞的必要,这项工程终使秦始皇在历史上名传千古。

所以这种局势的展开也指出中国即使在国防上也要中央集权。

全国的国防线大致与15英寸的等雨线符合,这是世界上最长的国防线……总之,它在地理上构成第三个因素,注定着中国农业社会的官僚机构必须置身于一个强有力的中央体系之下。

请依据材料并结合所学回答:

(1)中国古代文明的重心首先在关中地区的原因?

(4分)

(2)10世纪后,关中地区不再是中国的政治中心。

政治中心转移的原因?

关中地区的历史变迁对你有何启示?

(4分)

(3)秦朝确立的中央集权制的历史必然性?

(4)概括中央集权制度对中国社会的积极影响(2分)

26.(14分)阅读下列材料回答问题

材料一海客乘天风,将船远行役。

譬如云中鸟,一去无踪迹。

——唐李白《估乐客》

夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。

如今不似时平日,犹自笙歌彻夜闻。

——唐王建《十五夜望月》

材料二老农家贫在山住,耕种山田三四亩。

苗疏税多不得食,输入官仓化为土。

岁暮锄犁旁空室,呼儿登山收橡实。

西江贾客珠百锺,船中养犬长食肉。

——唐张籍《野老歌》

材料三今夜半醉归草市,指点青帘上酒楼

——宋陆游《杂赋》

尔来盗贼往往有,劫杀贾客沉其艘

——宋王安石《商感》

请回答:

(1)、概括材料所反映出的唐代商业发展的情况(4分)

(2)、依据材料,指出该诗所记录的社会政治经济现实。

(3)、从材料中你能看出哪些历史信息?

(2分)面对商品经济发展的状况,唐宋政府依旧实行什么经济政策?

为什么?

27.(12分)北宋年间,面对严峻的民族矛盾和阶级矛盾,以王安石为首的有识之士在范仲淹“精贡举”的基础上,为实现富国强兵的目的,就如何选拔、培养国家急需人才,展开了激烈的争论。

阅读下列材料:

材料一(范仲淹)国家专以词赋取进士,……求有才有识者,十无一二。

况天下危困乏人如此,固当教以经济之业,取以经济之才,庶可救其不逮。

——『南宋]李焘《续资治通鉴长编》卷一百四十三

材料二(苏轼)自唐至今,以诗赋为名臣不可胜数,何负于天下,而必欲废之?

(王安石)今人材乏少,且其学术不一,……朝廷欲有所为,异论纷然,莫肯承听,此盖朝廷不能一道德故也。

故一道德,则修学校,欲修学校,则贡举法不可不变。

……今以少壮时正当讲求天下正理,乃闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习,此乃科法败坏人才。

(司马光)神宗罢赋、诗及诸科,专用经、义、论、策,此乃复先王令典,百世不易之法。

但安石以一家私学,欲盖掩先儒,令天下学官讲解。

及科场程式,同己者取,异己者黜。

——[元]马端临《文献通考》卷三十一

(1)据材料并结合所学知识,范仲淹、苏轼、王安石、司马光对科举考试内容分别提出了怎样的主张?

(6分)

(2)结合所学知识,材料二中司马光所说“以一家私学,欲盖掩先儒”指的是什么?

它产生了什么样的影响?

(3)据材料二并结合所学知识,王安石兴学校、变科举的主要目的是什么?

(2分)

28.(12分)上海是近代中国社会变迁的缩影,阅读下列材料,并回答问题。

材料一“……开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸。

——摘自中英《南京条约》

材料二1848年初,王韬到上海时惊叹道:

“一入黄歇浦中,气象顿异”,“浦江一带,

率皆西人舍宇,楼阁峥嵘,飘渺云外”。

材料三“19世纪60年代,上海江南制造总局创办,70年代以后,轮船招商局、上海机器织布局等洋务企业的设立,1882年英国人立德尔开设的上海电光公司创立,从此以后,‘申江今作不夜城,管弦达旦喧歌声;

华堂琼筵照夜乐,不须烧烛红妆明。

’

——摘自《近代文明演变轨迹》

材料四“在19世纪末20世纪初的社会风尚转变过程中(维新运动的开展,国人自办报纸蓬勃兴起),最明显的莫过于阅报风气的形成。

报纸比书籍在传播知识(思想)方面具有更大的时效性,……”。

——摘自《上海档案》

回答:

(1)根据上述材料,结合所学知识,概述近代前期上海向近代化城市演变的重要表现。

(8分)(要求:

纲要式说明即可,不得照抄原文)

(2)你怎样认识近代通商口岸开辟对中国社会的双重影响?

25.请依据材料并结合所学回答:

(4分)

26.

(1)、概括材料所反映出的唐代商业发展的情况(4分)

27.请回答:

(6分)

28.请回答:

参考答案:

1-5DCDCD6-10DBDBC11-15CCDBD16-20DABBD21-24ACCC

25.(14分)答案要点

(1)关中地区土质纤细、松软,土层深厚,适合于原始工具耕耘;

且关中地区水利十分发达,有利于农业生产的发展;

农业为古代文明的基础,所以中国古代文明的中心首先在关中。

(2)原因:

经济重心转移;

环境恶化启示:

开发与保护并重,走可持续发展的道路。

(3)集中全国的人力、物力治理水患;

利用中枢力量所控制的资源在赈灾时发生作用;

动员和集中全国的人力、物力来加强国防(4分)

(4)有利于统一的多民族国家的巩固和发展有利于社会的稳定和经济文化的发展。

(2分)

26.(14分)答案要点

(1)商业发展:

唐朝时,商业贸易活跃,一些商人为追逐利润而远离家乡;

水上贸易发达;

出现不受时限的喧闹夜市;

酒店和娱乐业兴旺(4分)。

(2)社会现实:

赋税负担沉重,贫富分化加剧。

农民陷入困境,纷纷逃亡山区,垦山为田。

富商财富汇集,生活奢糜(4分)。

(3)信息:

商业发展渗入农村,出现草市,富商的人身和财产得不到保障。

(2分) 政策:

重农抑商。

原因:

巩固君主专制统治的需要。

小农经济是封建统治的基础。

(4分)

27.(12分)答案要点:

(1)范仲淹:

主张考经邦济国之术;

苏轼:

主张考诗赋;

王安石:

主张考经义(时务策);

司马光:

主张考经义,论、策。

(2)统一编纂以儒家经典为内容的教科书(主持编纂《三经新义》作为统一的教科书和考试依据);

禁锢了思想自由;

进一步强化了儒家思想的正统地位。

(3)统一思想;

为改革培养人才。

28.(12分)答案要点

(1)上海近代化进程:

①近代最早被迫开放的城市之一,遭受西方资本主义侵略。

②城市建设具有西方化色彩。

③大量近代企业创办于上海(或外资企业、洋务企业、民资企业相继在上海设立),工业(经济)基础较好。

④近代企业促使资产阶级、无产阶级产生和发展。

⑤创办报刊和阅报风气形成,有利于新思想(文化)传播,开拓了人们的视野。

(每要点2分,任答其中4点即可给8分)

(2)认识:

近代通商口岸的开辟一方面便利了西方列强对华经济侵略和掠夺,加剧了中国社会的贫困化;

(2分)另一方面,客观上传播了西方先进文明,西方列强的侵略促使中国自然经济逐渐解体,促进了通商口岸地区城市发展(近代化)。