著作权法概述Word文件下载.docx

《著作权法概述Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《著作权法概述Word文件下载.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

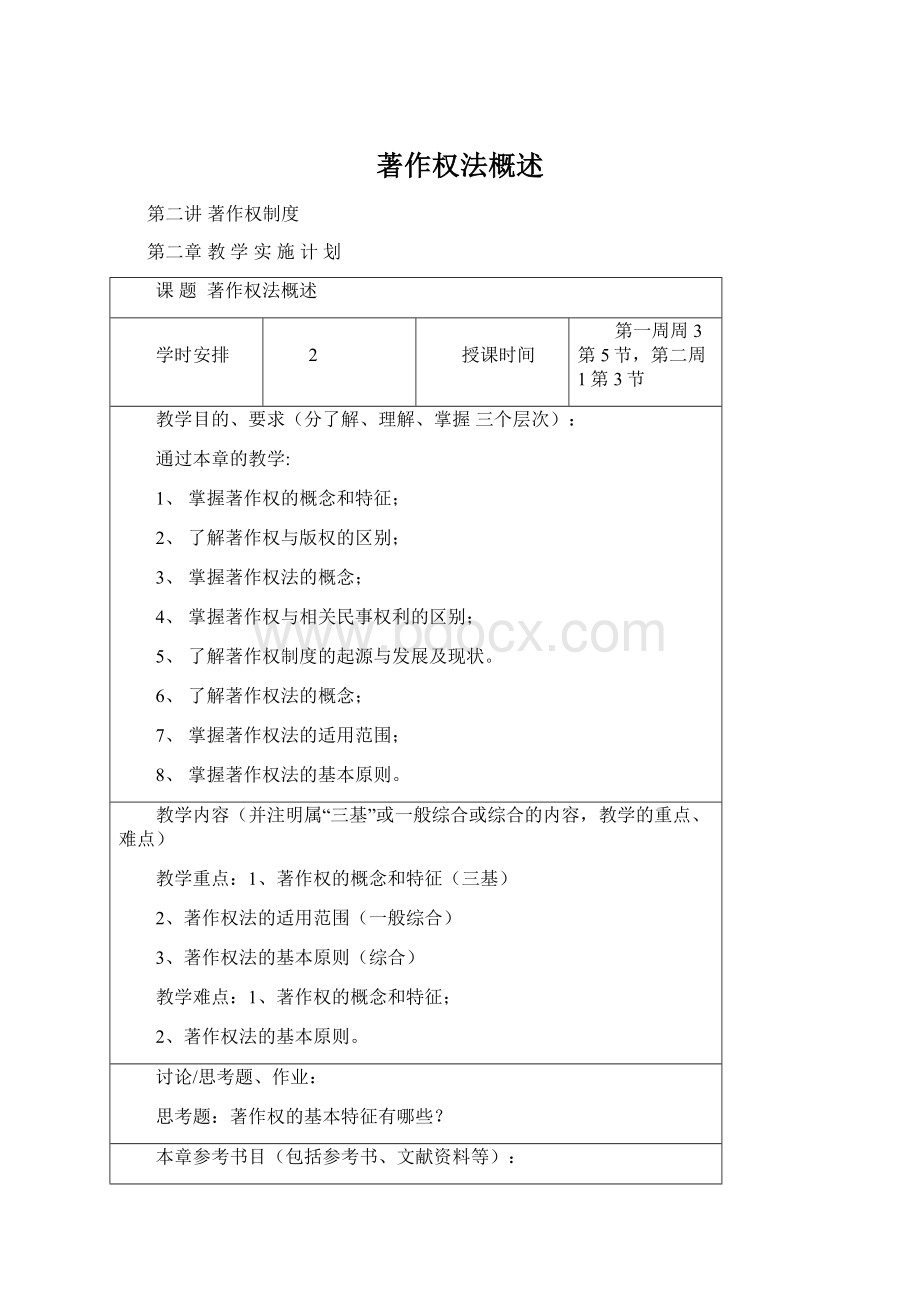

思考题:

著作权的基本特征有哪些?

本章参考书目(包括参考书、文献资料等):

1、吴汉东:

《知识产权法》,中国政法大学出版社,2004年第三版。

2、郑成思:

《知识产权法》,法律出版社,2003年第二版。

3、王利民:

《民法总则研究》,中国人民大学出版社,2003年12月版。

4、姚欢庆等:

《知识产权法定性案例》,中国人民大学出版社,2003年第一版

5、郭禾:

《知识产观法教学参考书》,中国人民大学出版社,2003年版。

6、郭禾:

《知识产权法案例分析》,中国人民大学出版社,2000年版。

7、李顺德:

《知识产权公共教程》,中国人事出版社,2007年版。

8、严永和:

《论传统知识的知识产权保护》、法律出版社,2006年第一版。

第三章教学总结

写出关于本章授课情况的一些总结(包括学生的出勤情况、学生作业情况、学生掌握知识情况、教学方法的总结等内容):

本次课程学生出勤率高,除了个别请假的以外,全部到课,没有无故缺席现象。

知识产权法是我上过多次的课程,但是为了上好这门课程,我任然做了充分的准备。

首先,利用假期外出的机会,自己购买了最新出版的相关工具书,如中国人民大学出版社出版的《知识产权法典型案例》、《知识产权法案例分析》、《知识产权法教学参考书》,并收集了相关的法律法规和知识产权法领域最新发表的研究成果,做到了资料丰富,准备充分。

其次,为了提高课堂教学的质量,我在寒假里就完成了整个学期要教学的课程的备课,分专题写出了详细的讲义,并模仿课堂环境进行了一定的演练,并从教师和学生的不同角度,对讲课的内容进行了审视,看教学是内容是否完整、重点难点是否突出、讲授语言是否生动,有问题的地方尽量改正。

通过精心准备,在上课前基本做到了整堂教学心中有数。

本次课程的主要内容是介绍著作权的概念和特征、著作权与版权的区别、著作权法的概念、著作权与相关民事权利的区别、著作权制度的起源与发展及现状、著作权法的概念、著作权法的适用范围、著作权法的基本原则等知识。

要求学生通过本章知识的学习,对著作权的概念和特征、著作权与版权的区别、著作权法的概念、著作权与相关民事权利的区别、著作权制度的起源与发展及现状、著作权法的概念、著作权法的适用范围、著作权法的基本原则等知识有基本的了解。

本次课程改变了传统的灌输型授课,尽量引进案例型教学,做到理论和实践相结合,老师讲授和学生自学相结合。

本堂课上,通过教师讲授和案例讨论相结合的方式,充分提高了学生学习的主动性和积极性,提高了课堂教学的质量。

通过精心教学,学生对相关知识掌握得比较好。

课堂教学实施方案

授课时间:

2011.2.23、28

第2次课

教学过程设计:

组织教学:

2分钟;

复习旧课3分钟;

讲授新课80分钟;

讨论/答疑/小结15分钟;

授课类型(请打√):

理论课√讨论课√实验课□习题课□课□

教学方式(请打√):

讲授√讨论√示教□指导□

教学手段(请打√):

多媒体□模型□实物□挂图□音像□

课题:

教学内容:

第二章著作权法概述

一、著作权概念

著作权,是指文学、艺术和科学作品的作者及其相关主体依法对作品所享有的人身权利和财产权利的总称。

从该定义可看出:

首先,作品是著作权存在的前提,没有作品,就没有著作权。

但是,并不是有了作品一定会产生著作权,是否产生著作权,关键还是要看是否符合法律的规定。

其次,著作权并不是一项单一的权利,是一系列权利的总和,是一种复合型权利,其中既包括财产权又包括人身权。

再次,著作权存在于文学、艺术和科学领域,是更多地与文化领域有关的智力成果权,有别于只存在于工商业领域的商标权、专利权等工业产权。

著作权与商标权、专利权构成了知识产权的核心和基础。

著作权作为知识产权的三大传统权利之一,具有知识产权的一般特征,如专有性、时间性、地域性等。

但由于著作权客体即作品的特殊性,决定了著作权与其他知识产权相比,具有许多独特的法律特征。

二、著作权的特征

(一)权利主体广泛

原则上,各类民事主体(公民、法人和其他组织)都可以成为知识产权的权利主体,但著作权权利主体的实际范围较之其他各种类型的知识产权更为广泛。

如未成年人,一般难以成为专利权和商标权的权利主体,但却不妨成为著作权的主体。

又如外国人,如要取得专利权或商标权,均须履行法定申请与审批手续,因种种条件限制,其申请未必得到批准,而其作品只要是在国内首次发表,即依法享有著作权,这就使其权利主体范围广于专利权和商标权。

究其原因,一方面是因为文学、艺术和科学作品的创作活动较之发明创造、商标创制活动更具有普遍性,另一方面也因为著作权所遵循的是不同于授予专利权、商标专用权的立法原则。

(二)权利客体广泛

作为著作权的客体,作品同样是一种智力成果,但其表现形式繁多,范围极其广泛。

无论从其思想内容(含文学、艺术、自然科学、社会科学等各方面)还是外观表现(口头、书面、摄影、绘画、雕刻、音像等)看,只要能被人感知或者能被机器感知,均能成为客体,从而广于专利权、商标权等工业产权的客体范围(专利权的客体只限于“技术发明创造”,商标权的客体也只表现为一定的“文字、图形或其组合”)。

(三)权利内容丰富

著作权内容和其他知识产权一样,包括人身和财产权两方面权利。

然而从立法上看,无论是人身权还是财产权,在著作权中都体现得更加充分,内容更加丰富。

就人身权而言,工业产权中专利权、商标权基本上不涉及人身权,而著作权中的人身权则包括发表权、署名权、修改权和保护作品完整权。

著作权的财产权也极为丰富,包括播放权、摄影权、演绎权、发行权等内容。

(四)权利产生独特

知识产权中的专利权、商标权,均以“依法确认”为特征,即权利的取得需经国家主管机关依法确认。

如专利权的产生需要经过申请,报专利机关审查批准;

商标权的产生,需依照法定程序申请注册。

从历史上看,著作权的取得也曾经过“注册保护主义”的立法阶段,但时至今日,世界绝大多数国家(包括我国)的著作权法均采取“创作保护主义”的立法原则,即规定作品一经产生,只要不违背法律的规定,不论是否发表,均依法享有著作权,从而使著作权的产生有别于其他知识产权。

(五)权利可以分割

如职务作品可以由作者和所在单位分别享有著作权的有关具体权利,电影作品的著作权的归属也有此特点。

(六)权利限制较多

从法理上说,任何权利都不是绝对的,权利滥用更为法律所禁止。

这一点,在著作权中体现得尤为突出。

由于作为著作权客体的作品既是个人(单位)财产,又是一种社会财富,为了国家、公众和社会利益,法律对著作权人对其作品的专有权利作了直接规定加以限制,如我国著作权法第22条所规定的“合理使用”情形,第23条所作的“法定许可”规定,都是对著作权人专有权利的限制。

(七)权利时间较长:

作者终身加死后50年。

三、相关概念辨析

(一)著作权与版权

著作权与版权两个术语均译自日本。

从其来源看,版权术语的出现早于著作权。

据《简明不列巅百科全书》解释,对著作的复制和发行等利用之权,随着出版业的兴起而产生,起源于英国。

15世纪中叶,伦敦成立了出版行会,此后英国实行了出版书刊的特许证制度,英王玛丽一世于1662年颁了第一个许可证法,规定由皇家经过特别授权,给予伦敦出版行会的成员或其他持有特许证的人以出版书刊的特权,条件是向英王缴纳特许费。

出版商的这种特权,在英文中称COPYRIGHT。

19世纪日本人据此创造了汉字“版权”一词,后为旧中国立法所沿用。

1903年清政府与美国和日本签订的通商条约中最早在法律文件中使用“版权”一词。

后来,日本又受到法国和德国天赋人权思想的影响,将法国等国的作者权(Author'

sRight)改称为著作权。

我国最早使用著作权一词的法律文件,是1910年清政府颁的《大清著作权律》,此后北洋政府和国民党政府颁布的法律中,一直称“著作权法”。

我国在起草著作权法时究竟法律名称叫“版权法”还是“著作权法”一直争论不休,1988年以前的草案一直称“版权法”,1985年国家成立版权局,1988年后,改称“著作权法”。

1990年通过的著作权法第51条也明确规定著作权与版权系同义语,国家版权局也就没有因此改称国家著作权局。

从而结束了我国对此问题一百多年的争论,法的名称取著作权法主要基于以下考虑:

避免版权误会为出版权。

法的名称原叫版权法时广播电影电视部门认为与此无关,改称著作权法后就积极参与了立法,这一状况就与版权的歧义有关。

从以上可见,二者虽然内涵大致相同。

为了避免混淆,新修订著作权法第57条明确规定:

“本法所称著作权及版权”。

(二)著作权与其他知识产权

不同权利

著作权

商标权

专利权

保护标的

文化创作

正当交易秩序

创新技术

保护对象的要件

独创性、客观表达、属于文学、艺术、科学或其他学术范围

显著性、有使用的意思

新颖性、实用性、进步性

权利取得方式

自动取得

注册取得

申请取得

保护期间

人身权三项不说限制;

财产权:

自然人生前及死后50年;

组织:

50年。

10年,期满可续展。

发明20年,其他10年。

侵权判断标准

以被告人是否接触作品及作品是否实质相似

是否同意使用

是否授权使用

四、著作权制度的发展历史

关于著作权制度的发展历史,一般认为,著作权制度起源于欧洲,这项制度从产生发展到今天,大体上经历四个阶段:

1、特许出版权时期

任何权利都源于利益,一般认为,著作权起源于对文学艺术作品的商业性利用而带来的利益。

从历史上看,著作权制度发端于出版业。

这主要是当时我国的造纸技术和印刷术先后传入欧洲后,极大地促进了科学文化的发展,产生了出版业,给出版商带来了丰厚的利润;

同时,另外一些人开始大量的盗版,给诚实的出版商造成了极大的损失,于是,他们就向政府求助,请求政府保护他们的利益。

英国女王就以缴纳特权费为条件,授予了某些商人对某些书籍的垄断出版权,并逐渐实行书刊出版的“特许证制度”。

这就是著作权的萌芽。

这时候主要是保护出版商的权利。

2、著作财产权时期

随着资本主义生产方式逐渐占统治地位,资产阶级登上了政治舞台,为了保护自己的利益,作者阶层提出了保护自己的利益的强烈要求。

英国议会被迫于1709年通过了保护作者权利为主要目的的《安娜女王法》,确立了作者在这项权利中的地位。

这样一来,著作权就是依法产生,而不是经由皇家特许授权,由公权力变为私权利,标志着现代著作权制度的诞生。

但这一时期主要是保护作者的财产权。

3、作者权时期

18世纪末,欧洲大陆相继建立了著作权保护制度,但是他们与英国不同,他们认为作品不同于别的商品,它首先反应的是作者的人格,其次才是财产利益。

因此,在著作权中人格权是首要的,财产权次之,这时候,把著作权法叫做:

作者权法(author’srightlaw),这就使作者权发展成为以作者为权利主体,既保护作者的人身权、又保护作者的财产权,还保护一些相邻权利的权利。

以法国1793年的《著作权法》为代表。

4、著作权的国际保护时期

随着复印技术和传播技术的进步,作品的传播与复制变得更加容易,也使作品突破国与国之间的界限被广泛利用变成轻而易举。

同时,由于知识产权的地域性,使得在一国取得的著作权在他国得不到保护。

因此,为了充分保护著作权人的权利,促进作品的合理利用,国与国之间开始相互签订协议,保护对方国家的著作权人的著作权。

但这种做法不统一,不同国家之间没有统一的标准和形式,实施起来也不方便,因此,通过多方努力,进一步签订了各种国际公约,对著作权进行世界统一标准的保护,形成了保护著作权的国际保护时期。

五、我国著作权的发展历史

1、据考证,我国最早出现著作权保护是在宋朝时期,当时主要是由地方政府授权进行保护。

(1)原因:

毕昇发明了活字印刷术,使得出版业兴起。

随之而来的是盗版业的兴起,严重损害了正当出版商的利益。

(2)表现:

有历史资料记载,宋朝时期,四川眉山出版的书上出现了“已申上司不许复版”之类的标记。

2、但由于受我国封建“重刑轻民”的法治思想和对知识分子的鄙视思想的影响,直到1910年,我国才制定了《大清著作权律》,被中华民国用到了1915年。

3、新中国成立以后,由于多方面的原因,直到1990年才颁布了第一部《著作权法》,并于2001年10月27日通过了修正案,2010年第二次修订,我国的著作权法进一步得到了完善。

六、著作权保护制度的现状

1、著作权国际保护体系逐步形成。

2、新的著作权项和与著作权相关的权利制度陆续出现,如:

出租权、连载权、追续权、邻接权等。

3、保护范围不断扩大,主要是向新技术和传统艺术方面扩大,如电子技术作品和民间文学表现形式。

4、两大法系著作权立法的差异逐步缩小。

七、著作权法概念

著作权法是指调整因著作权的产生、控制、利用和支配而产生的社会关系的法律规范的总称。

广义的著作权法包括著作权法、邻接权法、各种相关的法律规范以及国家与国家之间,就相互提供著作权保护而缔结的国际条约。

我国的著作权法主要见于《宪法》、《民法通则》、《著作权法》、《刑法》、单行法规、行政条例以及最高人民法院的司法解释等文件中。

八、著作权法的基本原则

我国现行著作权法从1979年开始起草,经过了10多年的争论和反复修改后,于1990年9月7日由全国人大常委会第15次会议通过,于1991年6月1日生效。

在此前一天,国务院又颁发了《著作权法实施条例》,与著作权法一起施行。

在起草和人大讨论著作权法的过程中,分歧很大,争论激烈。

当时的全国人法律委员会主任王汉斌在审议著作权法时曾说:

“在全国人大常委会审议的所有法律草案中,著作权法是最复杂的一个法,调整的关系最广,审议时间最长。

”之所以出现这种情况,一个很重要的原因是制定著作权法应坚持什么作为指导思想。

指导思想的确定,能纲领性地解决许多争论不休的问题。

(一)保护作者权益为核心原则

1、表现:

我国《著作权法》第一条:

为保护文学、艺术和科学作品作者的著作权,以及与著作权有关的权益,鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播,促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣,根据宪法制定本法。

2、目的:

要使知识分子的劳动价值得到充分的体现。

对知识分子劳动的蔑视是中国封建社会的痼疾,这也是导致我国最早发明纸和印刷术却长期没有版权法的重要原因。

比如所说《红楼梦》吧,曹学芹如果得了应有的稿费,那他也用不着“举家食粥酒常赊”了。

《水浒传》、《三国演义》、《西游记》等名著,连作者是谁还争论了几十年,更谈不上保护作者的其他权利了。

新中国成立后,知识分子的地位得到提高,但由于长期极左思想的影响,也使得知识分之的劳动一直得不到应有的尊重,知识分子甚至长期被称为“臭老九”。

典型例子1:

音乐家施光南很出名,但也很穷,他的《15的月亮》卖了16元。

典型例子2:

音乐家史掌元。

山西的业余音乐家史掌元曾当过山西音协副主席,是个石匠,16岁就开始打石头,他曾创作民歌一千多首,他创作的许多歌曲在国内外是很有名的,如《唱的幸福落满坡》、《请到我们山村来》、《我为总理扎花圈》等在当时的广播电台播放,学生、音乐团体都唱,唱片社制成唱片、录音带在国内外发行,《山西日报》1988年报道,他现在70多岁了,生活却很困难。

他向记者是这样讲的:

“我已年老弱,实在打不动石头了,我跟党干了一辈了文化工作,晚年就不能得到一点社会的帮助吗?

”这么多单位使用其作品,如果是在版权制度健全的国家,他早就可以用版税过上非常好的生活,可他现在呼吁社会上能给他一些帮助。

对他的脑力劳动被人撇在一边,无人向他付版税,这实际上是一种剥夺。

有些歌唱演员,演出一场一张口就是2万、3万元、10万元,录一盘磁带开口就要几万元。

(二)促进社会主义精神文明和物质文明建设原则

作品,既是著作者的智力成果,是一个人的应有财产,同时,作品又是社会主义物质文明和精神文明的重要成果,是一个国家、民族文化的重要结晶。

因此,在保护作者的合法权益的同时,也必须要充分发挥社会作品的社会价值,利用作品拖动社会主义物质文明和精神文明的发展,因此,我国法律规定了许多有利于充分发挥作品的社会价值的内容,例如:

合理使用、法定许可。

(三)符合著作权国际保护基本准则原则

1992年我国加入《保护文学艺术作品伯尔尼公约》(1886年缔结)和《世界版权公约》,我国还加入了WTO,因此我国的著作权制度就应符合这些国际公约的基本规定。

如国民待遇原则,自动保护原则等。

九、著作权法的效力范围

(一)对事的效力

即著作权法的调整对象和范围。

著作权法的调整对象是公民、法人和其他组织因作品的权利归属、作品的使用、管理和保护活动中产生的社会关系。

原则上讲,因作品而产生的社会关系,均属于著作权法调整的范围。

但有的作品不属于著作权法调整的范围,如法律禁止的作品、时事新闻和科学技术作品中应由专利法调整的作品等。

对此问题,后面在讲述著作权客体部分时,还要专门分析。

(二)对人的效力

即著作权法适用于哪一些人。

我国著作权法第二条对此作了明确规定,形成了三大原则:

1、国籍原则。

就是根据著作权主体的所在国国籍来确定给予著作权保护的一个原则。

我国公民(包括港澳台同胞、华侨)、法人和非法人单位的作品,自产生之日起,不管是否发表,也不管产生于境内境外,均受我国著作权法保护。

2、互惠原则。

就是根据国与国签订的协议或共同参加的国际条约来确定给予保护。

外国人的作品未在我国境内出版的,“根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权”。

3、地域原则。

就是根据著作权主体所创作作品的首先出版地来确定给予保护。

外国人的作品,第二条第3、4款体现了这一原则。

(三)时间效力

从1991年6月1日起生效。

是否具有溯及既往的效力?

既有。

体现了《伯尔尼公约》精神,我国新著作权法第60条第1款规定,保护按该法计算未过保护期的作品。

正因为有此规定,才出现了《白毛女》署名权纠纷、《我的前半生》李文达署名权纠纷等纠纷。

既无。

体现了《世界版权公约》精神,我国新著作权法第60条第2款规定,该法施行前的侵权行为和违约行为按当时的有关规定和政策处理。

以上规定和91年的著作权法规定是一样的。

中国社会科学院语言研究所诉《新法编排汉语词典》案。

侵权行为发生在1985年,当时我国未颁布〈民法通则〉和〈著作权法〉,故按原来的规定进行了调解处理。