最大泡压法测定溶液地表面张力文档格式.docx

《最大泡压法测定溶液地表面张力文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最大泡压法测定溶液地表面张力文档格式.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

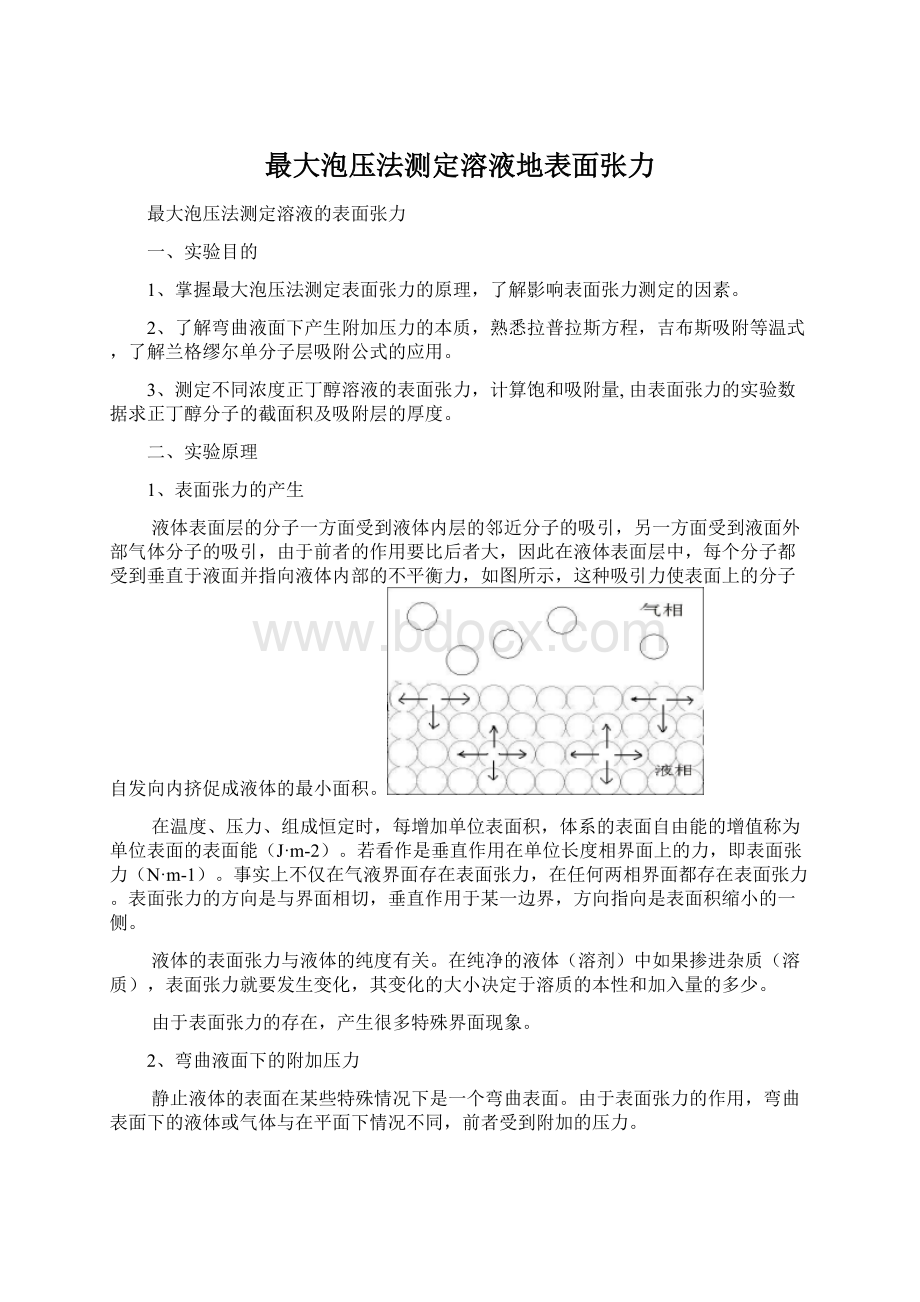

3、毛细现象

毛细现象则是弯曲液面下具有附加压力的直接结果。

假设溶液在毛细管表面完全润湿,且液面为半球形,则由拉普拉斯方程以及毛细管中升高(或降低)的液柱高度所产生的压力P=gh,通过测量液柱高度即可求出液体的表面张力。

这就是毛细管上升法测定溶液表面张力的原理。

此方法要求管壁能被液体完全润湿,且液面呈半球形。

4、最大泡压法测定溶液的表面张力

实际上,最大泡压法测定溶液的表面张力是毛细管上升法的一个逆过程。

其装置图如所示,将待测表面张力的液体装于表面张力仪中,使毛细管的端面与液面相切,由于毛细现象液面即沿毛细管上升,打开抽气瓶的活塞缓缓抽气,系统减压,毛细管内液面上受到一个比表面张力仪瓶中液面上(即系统)大的压力,当此压力差——附加压力(Δp=p大气-p系统)在毛细管端面上产生的作用力稍大于毛细管口液体的表面张力时,气泡就从毛细管口脱出,此附加压力与表面张力成正比,与气泡的曲率半径成反比,其关系式为拉普拉斯公式:

.

如果毛细管半径很小,则形成的气泡基本上是球形的。

当气泡开始形成时,表面几乎是平的,这时曲率半径最大;

随着气泡的形成,曲率半径逐渐变小,直到形成半球形,这时曲率半径R和毛细管半径r相等,曲率半径达最小值,根据上式这时附加压力达最大值,气泡形成过程如下图所示。

气泡进一步长大,R变大,附加压力则变小,直到气泡逸出。

根据上式,R=r时的最大附加压力为:

对于同一套表面张力仪,毛细管半径r,测压液体密度、重力加速度都为定值,因此为了数据处理方便,将上述因子放在一起,用仪器常数K来表示,上式简化为:

式中的仪器常数K可用已知表面张力纯水来标定。

5、溶液中的表面吸附

欲使液体产生新的表面ΔS,就需对其做表面功,其大小应与ΔS成正比,系数为即为表面张力γ,-W=γ×

ΔS。

在定温下纯液体的表面张力为定值,只能依靠缩小表面积来降低自身的能量。

而对于溶液,既可以改变其表面张力,也可以减小其面积来降低溶液表面的能量。

通常以降低溶液表面张力的方法来降低溶液表面的能量。

当加入某种溶质形成溶液时,表面张力发生变化,其变化的大小决定于溶质的性质和加入量的多少。

根据能量最低原理,溶质能降低溶剂的表面张力时,表面层中溶质的浓度比溶液内部大;

反之,溶质使溶剂的表面张力升高时,它在表面层中的浓度比在内部的浓度低,这种表面浓度与内部浓度不同的现象叫做溶液的表面吸附。

在指定的温度和压力下,溶质的吸附量与溶液的表面张力及溶液的浓度之间的关系遵守吉布斯(Gibbs)吸附方程(式中,Г为溶质在表层的吸附量;

σ为表面张力;

C为吸附达到平衡时溶质在溶液中的浓度。

):

若

<0,则Γ>0,此时表面层溶质浓度大于本体溶液,称为正吸附。

引起溶剂表面张力显著降低的物质叫表面活性剂。

>0,则Γ<0,此时表面层溶质浓度小于本体溶液,称为负吸附。

上述形式仅适用于稀溶液。

6、吸附量的计算和被吸附分子截面积计算

当界面上被吸附分子的浓度增大时,它的排列方式在改变着,最后,当浓度足够大时,被吸附分子盖住了所有界面的位置,形成饱和吸附层。

这样的吸附层是单分子层,随着表面活性物质的分子在界面上愈益紧密排列,则此界面的表面张力也就逐渐减小。

以表面张力对浓度作图,可得到σ-C曲线。

开始时σ随浓度增加而迅速下降,以后的变化比较缓慢。

在σ-C曲线上任选一点a作切线,得到在该浓度点的斜率经,代入吉布斯吸附等温式,得到该浓度时的表面超量(吸附量),同理,可以得到其他浓度下对应的表面吸附量,以不同的浓度对其相应的Г可作出曲线,Г=f(C)称为吸附等温线。

饱和吸附量Г∞:

对于正丁醇的吸附等温线,满足随浓度增加,吸附量开始显著增加,到一定浓度时,吸附量达到饱和,因此可以从吸附等温线得到正丁醇的饱和吸附量Г∞。

假定正丁醇在水溶液表面满足单分子层吸附。

根据朗格谬尔(Langmuir)公式:

Г∞为饱和吸附量,即表面被吸附物铺满一层分子时的Г,

以C/Г对C作图,得一直线,该直线的斜率为1/Г∞。

被吸附分子的截面积:

So=1/(Г∞N)(N为阿佛加得罗常数)。

吸附层厚度:

ρ是溶质的密度,M是溶质的分子量。

三、注意事项

1、测定系统不能漏气,减压管上端通大气活塞一定要关紧,不能漏气;

2、所用毛细管必须干净、干燥,不能堵塞,应保持垂直,其管口刚好与液面相切;

3、减压管中液体流动速度要好好调,不要太快,应使气泡以5~10秒溢出一个的速度为佳;

4、读取压力计的压差时,应取气泡单个逸出时的最大压力差;

5、在测定中,要按照浓度从小到大的顺序测定,降低不同浓度之间溶液的影响。

四、实验记录

1、仪器与试剂

仪器:

最大泡压法表面张力仪1套;

吸耳球1个;

移液管(5mL1支、1mL1支);

烧杯(500mL,1只);

温度计1支

试剂:

正丁醇(AR);

蒸馏水

2、实验步骤

(1)仪器准备与检漏

将表面张力仪容器和毛细管洗净、用电吹风吹干。

在恒温条件下将一定量蒸馏水注入表面张力仪中,调节液面,使毛细管口恰好与液面相切。

打开抽气瓶活塞,使体系内的压力降低,当U型管测压计两端液面出现一定高度差时,关闭抽气瓶活塞,若2~3min内,压差计的压差不变,则说明体系不漏气,可以进行实验。

(2)仪器常数的测量

打开抽气瓶活塞,调节抽气速度,使气泡由毛细管尖端成单泡逸出,且每个气泡形成的时间约为5~10s。

当气泡刚脱离管端的一瞬间,压差计显示最大压差时,记录最大压力差,连续读取三次,取其平均值。

再由手册中,查出实验温度时,水的表面张力σ,则仪器常数

(3)表面张力随溶液浓度变化的测定

用移液管分别移取0.0500mL,0.150mL,0.300mL,0.600mL,0.900mL,1.50mL,2.50mL,3.50mL,4.50mL正丁醇,移入9个50mL的容量瓶,配制成一定浓度的正丁醇溶液。

然后由稀到浓依次移取一定量的正丁醇溶液,按照步骤2所述,置于表面张力仪中测定某浓度下正丁醇溶液的表面张力。

随着正丁醇浓度的增加,测得的表面张力几乎不再随浓度发生变化。

5、实验结论

1、实验数据记录

温度:

26.7℃大气压:

1023.4hpa

正丁醇体积/ml

第一次

第二次

第三次

平均值/cm

左/cm

右/cm

差值/cm

14.4

9.0

5.4

0.0500

14.2

9.2

5.0

14.1

4.9

4.96

0.150

13.9

9.5

4.4

0.300

14.0

9.6

13.95

4.35

4.5

4.42

0.600

13.6

9.8

3.8

0.900

13.5

9.9

3.6

1.50

13.3

10.1

3.2

2.50

13.1

10.3

2.8

13.2

2.9

2.83

3.50

13.0

10.4

2.6

13.05

10.45

4.50

12.9

10.5

2.4

2、数据处理

(1)计算仪器常数K和不同浓度正丁醇溶液的表面张力,绘制σ-c等温线

1仪器常数K的计算

27℃时水的表面张力σ为71.66×

10-3N/m

K=1.3270N/m2

2正丁醇浓度计算

正丁醇的密度为0.8098g/cm3正丁醇的摩尔质量为74.12g/mol

得:

体积(ml)

浓度(mol/m3)

高度差平均值/cm

表面张力σ(×

10-2N/m)

0.05

10.9

6.5819

0.15

32.8

5.8388

0.3

65.6

5.8653

0.6

131.1

5.0426

0.9

196.7

4.777

1.5

327.8

4.2464

2.5

546.3

3.7554

3.5

764.8

3.4502

983.3

3.1848

3绘制σ-c等温线

(2)根据吉布斯吸附等温式,求出Г和c/Г

根据公式

,可求出每个数据点的切线斜率,代入数据可得以下结果:

该浓度点的斜率()T(×

10-4)

表层吸附量Г(×

10-6mol/m2)

c/Г(×

106m-1)

-3.393

1.4827

7.35

-1.656

2.1776

15.06

-0.588

1.5464

42.42

-0.83

4.3624

30.05

-0.405

3.1938

61.59

-0.315

4.1396

79.19

-0.182

3.9861

137.05

-0.131

4.0166

190.41

-0.121

4.7699

206.14

(3)绘制Г-c等温线

(4)绘制(c/Г)-c等温线

(5)求饱和吸附量Г∞,并计算正丁醇分子截面积So和吸附单分子层厚度d

饱和吸附量Г∞的计算

由原理可知,以c/Г对c作图得一直线,该直线的斜率为1/Г∞

从(c/Г)-c等温线可以得出该直线的方程为Y=13.58499+0.21148X,直线的斜率为0.21148×

106,R2=0.9736,所以求得饱和吸附量Г∞=1/(0.21148×

106)mol/m2=4.7286×

10-6mol/m2

被吸附分子的截面积So=1/(Г∞N)=1/(4.7286×

10-6×

6.02×

1023)=3.51×

10-19m2=0.351nm2

这与文献值0.274-0.289nm2较为接近。

吸附层厚度d=(Г∞M)/ρ=(4.7286×

10-6×

74.12)/(0.8098×

106)=6.43×

10-10m=0.433nm

3、结果分析与讨论

实验所得吸附层厚度0.433nm比理论值大,原因可能是:

正丁醇分子间存在氢键,其相互结合的能力或与水层结合的能力相比较强,因此容易形成双分子层吸附或多分子层吸附,使得实验测量吸附层厚度偏大。

由实验结果看来,本次实验在各方面均存在一定的误差,而造成这种误差的原因主要有:

(1)实验过程中无法准确判断毛细管是否与液面相切,在测量过程中可能会插入的时候稍微会比较浅一些或者深一些。

(2)气泡的速度难以控制,在实验过程中,难以保证5~10s出一个气泡,一般情况下,时间间隔都会比较短。

(3)实验过程中△h的读取,因为液面高度变化的速度很快,所以我们读到的数据偏差会比较大。

(4)我们小组的仪器气密性不好,难以调节到一个一个气泡冒出的情况,不仅读数上有困难,数据也会有偏差。

(5)本实验为小组合作实验,由于个人操作习惯的不同,容易给实验带来更大的随机误差。

六、思考题:

1、毛细管尖端为何必须调节得恰与液面相切?

否则对实验有何影响?

答:

如果将毛细管末端插入到溶液内部,毛细管内会有一段水柱,产生压力P,则测定管中的压力P系统会变小,△P会变大,测量结果偏大。

2、最大气泡法测定表面张力时为什么要读最大压力差?

如果气泡逸出的很快,或几个气泡一齐出,对实验结果有无影响?

随着气泡的形成,曲率半径逐渐变小,直到形成半球形,这时曲率半径R和毛细管半径r相等,曲率半径达最小值,根据拉普拉斯(Laplace)公式,此时能承受的压力差为最大:

△Pmax=P大气–P系统=2σ/γ。

而

,读出最大高度差既得最大压力差即可得到溶液在该条件下的表面张力。

如果气泡逸出速度速度太快或几个气泡一齐出,导致动态读数困难,在压力计上不易观察出其最高点而起到较大的误差。

3、本实验选用的毛细管尖的半径大小对实验测定有何影响?

若毛细管不清洁会不会影响测定结果?

毛细管半径不能太大或太小。

太大,会使测量的Pmax小,引起的读数误差大;

太小,气泡易从毛细管中成串、连续地冒出,泡压平衡时间短,压力计所读最大压力差不准,难以读数。

测定用的毛细管一定要清洗干净,否则气泡不能连续稳定地通过,而使压力计读书不稳定,难以读数。

4、温度和压强的变化对测定结果有何影响?

温度愈高,表面张力愈小,到达临界温度时,液体与气体不分,表面张力趋近于零;

系统与外界大气的压力差愈大,表面张力就越大。

5、对同一试样进行测定时,每次脱出气泡一个或连串两个所读结果是否相同,为什么?

不同。

连串几个气泡一齐出,吸附平衡就来不及在气泡表面建立起来,因而测的表面张力也不能反映该浓度下真正的表面张力值。

七、参考文献

[1]傅献彩,沈文霞.物理化学第五版[M],高等教育出版社,2015

[2]何广平,南俊民,孙艳辉.物理化学实验[M],化学工业出版社,2008.

[3]丑华,朱宇萍.大气泡法测定乙醇溶液表面张力[J].内江师范学院学报.2009,24(6):

72-75

[4]王瑞芳.最大泡压法测溶液表面张力实验数据的计算机处理[J].华南农业大学学报,2001,02:

92-94.

[5]段德良,信文瑜,屈庆,曹秋娥.应用Origin软件处理乙醇水溶液表面张力实验数据[J].昆明学院学报,2011,06:

103-105.