近红外光谱分析技术在烟草质检质控中的应用研究与实践Word下载.docx

《近红外光谱分析技术在烟草质检质控中的应用研究与实践Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《近红外光谱分析技术在烟草质检质控中的应用研究与实践Word下载.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

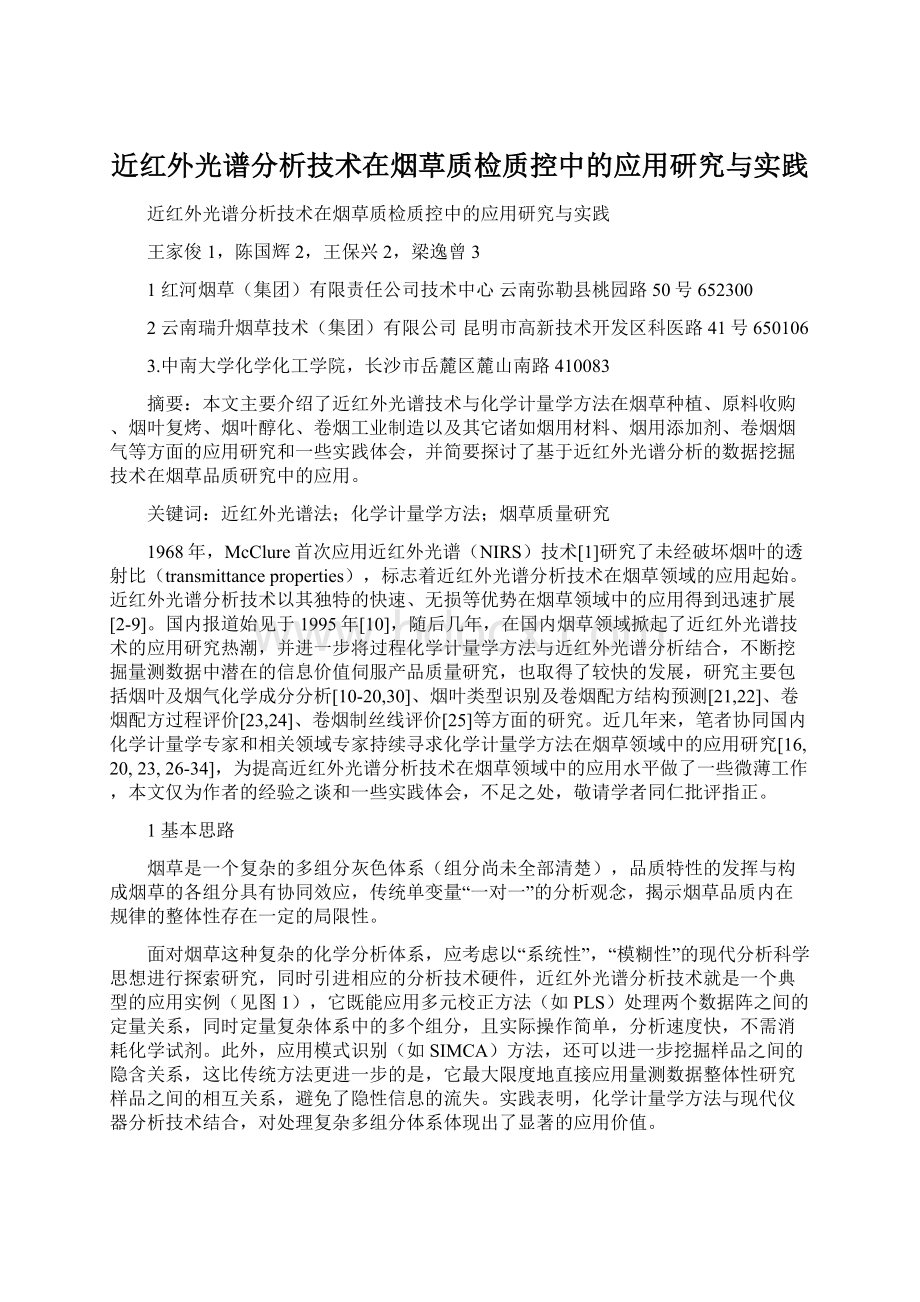

512

0.9960

21

0.0450

0.14—1.35

钾

533

0.9931

0.1063

0.50—2.80

烟

叶

619

14

0.1062

0.90—4.80

580

0.9709

18

0.0968

0.70—1.85

磷

432

0.9230

7

0.1860

1.00—2.70

621

0.9920

15

0.2162

1.10—5.80

2.2烟叶品质指标的近红外测定

将NIRS技术结合PLS应用到烟叶原料(初烤烟叶、复烤烟叶、陈化烟叶、配方烟叶等)或卷烟制品重要品质指标(其中涉及到的常规化学成分、有机酸类以及其它重要化学成分)的定量测定[29,30],对评价原料质量和监测产品质量,取到了重要的作用,其建立的校正模型,数理统计参数见表2所列。

表2烟叶品质指标的近红外校正模型的统计结果

预测范围

常规成分

总糖

373

0.9918

0.5090

14.00-31.00%

还原糖

387

0.9878

8

0.5430

13.00-28.00%

烟碱

457

0.9968

0.0474

1.40-3.70%

总氮

405

0.9844

0.0475

1.60-2.80%

415

0.9800

32

0.0063

0.06-0.22%

470

0.9738

17

0.0587

1.68-2.95%

钙

424

0.9524

12

0.1100

2.50-4.38%

镁

451

0.9790

0.0245

0.40-1.11%

灰分

448

0.9851

10

0.1630

9.30-14.10%

PH值

439

0.9846

0.0280

4.80-5.50%

醚提物总量

399

0.9405

0.1510

3.30-5.50%

挥发性有机酸

丁酸

255

0.8519

0.8770

0.316-7.380μg/g

戊酸

0.7723

0.1770

0.670-1.960μg/g

异戊酸

0.9282

13

4.2700

5.130-52.660μg/g

己酸

0.9407

0.1440

0.540-2.380μg/g

辛酸

229

0.9458

0.0788

0.630-1.780μg/g

3-甲基戊酸

245

0.9238

0.0719

0.518-1.500μg/g

苯甲酸

254

0.9211

0.2530

1.984-5.240μg/g

苯乙酸

0.9426

0.5500

3.157-11.680μg/g

十六(烷)酸

0.9868

0.0627

1.060-2.648μg/g

非挥发性有机酸

柠檬酸

0.9438

0.8880

3.640-16.647mg/g

丁二酸

0.9240

0.0174

0.180-0.417mg/g

苹果酸

0.9492

4.0000

27.640-97.219mg/g

草酸

0.8974

0.7080

9.446-16.980mg/g

马来酸

0.9671

0.1910

1.220-5.290mg/g

亚油酸

0.9944

16

0.0529

0.180-1.738mg/g

油酸

0.9812

0.0877

1.040-3.000mg/g

硬脂酸

0.9805

0.0267

0.080-0.514mg/g

其它组分

总挥发碱

~700

-800

0.9576

6

0.3410

2.00-8.00%

总挥发酸

0.9354

0.0048

0.10-0.17%

淀粉

0.9785

0.4420

1.00-10.00%

纤维素

0.9266

0.6400

10.00-18.00%

硫酸盐

0.9823

0.0836

0.40-3.00%

醚提物

中性总量

0.9731

0.2560

多酚

0.9543

0.1580

3.00-5.50%

水溶性碱度

0.9478

0.1040

0.23-1.60%

蛋白质

0.2550

2.00-5.00%

2.3卷烟烟气指标的近红外测定

一般认为,卷烟中的总糖、总氮和烟碱等主要化学成分含量,及其燃烧时主流烟气中的焦油、烟碱和一氧化碳等释放量可作为品质指标衡量卷烟的内在品质,其中,焦油、烟碱和一氧化碳的释放量又决定了卷烟能否入市的质量标准。

按国家烟草行业标准,卷烟的内在品质检测通常分为两个部分,一是采用连续流动法测定烟丝中的总氮、总糖、烟碱等主要化学成分含量;

二是通过烟气分析测定焦油、烟碱和一氧化碳的释放量。

对于品牌规模化的生产,按以上方法进行大批量质检,需要较多的分析仪器,消耗大量的化学试剂,速度慢,且分析费用高。

采用PLS结合卷烟(烟丝制成粉末)的FT-NIR漫反射光谱建立了测定卷烟主流烟气中焦油、烟碱、一氧化碳释放量等的校正模型[30],见表3,实际应用效果令人满意。

值得注意的是,在建模时,因为卷烟辅料(盘纸、嘴棒等)的变化,对焦油、烟碱和一氧化碳释放量有着明显的影响,所以,选入校正集的样品,应保持相应卷烟辅料特性的相应稳定,以免引入较多的背景误差。

对规模较大品牌生产,本方法用于卷烟主流烟气品质指标的监控,具有良好的实用性。

表3卷烟主流烟气品质指标的校正模型的统计结果

预测范围(毫克/支)

焦油

208

0.9505

3

0.2262

12.0-15.0

烟碱

191

0.8945

5

0.0350

1.10-1.50

一氧化碳

136

0.9625

4

0.3685

12.0-17.0

2.4卷烟纸(盘纸)理化指标的近红外测定

长度为84mm的普通卷烟,尽管卷烟纸占烟支总重量很小的比例(5%左右),但它对静态燃烧率、通风度、烟气递送量,乃至卷烟的外观特征都有较大的影响。

通常,是按国标GB/T12655对卷烟纸的定量、水分、透气度和灰分等进行质检。

而检测这些理化指标,整个分析过程涉及较多的仪器,操作繁琐,难于满足大批量质量检测的需要。

应用PLS结合卷烟纸的FT-NIR漫反射光谱建立了测定卷烟纸定量、厚度、透气度、水分和灰分等性质的校正模型[31],见表4。

就很容易地实现了卷烟纸理化指标的同时快速测定。

表4卷烟纸定量、厚度、透气度、水分和灰分等的校正模型的有关数理指标

最优主

因子

物理

指标

定量

700

0.9768

0.5614

24.00-34.00(g/m2)

厚度

500

0.9664

0.0950

4.20-5.40(×

10-2mm)

透气度

400

0.9470

1.2741

51.00-66.00(CU)

化学

水分

450

0.9563

0.0967

3.90-5.10(%)

灰分

550

0.9759

0.2503

16.60-21.00(%)

2.5再造烟叶品质指标的近红外测定

再造烟叶是以烟梗末、烟叶末和其他烟草碎末等“下脚料”为主要原料,通过造纸法、辊压法或稠浆法等工艺制作的、性状接近天然烟叶的烟草薄片,是卷烟制造中内在质量可调、可控的填充物料,其内在化学成分含量决定了再造烟叶的质量优劣。

对薄片质量的评价是通过测定其总糖、还原糖、总氮和烟碱等主要指标来实现的,通常采用传统方法(流动注射分析法)测定这些主要化学指标,与测定烟叶的步骤类似,费工费时,而采用近红外方法测定[32],仍然可以获得比较准确结果。

无论定量何种组分,往往需要建立可行性研究模型,探讨是否可采用近红外分析的可能性,在实际应用中,可在可行性研究模型的基础上,进一步添加有代表性样品进入校正集,这样可获得更为理想的校正模型,见表5。

表5应用PLS建立再造烟叶中多种组分的有关参数设置及数理指标统计

总糖

544

0.9645

0.2500

11.00-17.00

556

0.9727

0.2020

10.00-14.00

465

0.9853

22

0.0143

0.60-1.10

501

0.9746

0.0321

0.30-1.00

3近红外定性分析技术的应用研究及实践

3.1近红外光谱分析结合MSPC应用于卷烟配方过程质量评价与监测

卷烟制造是一种多品种、多批次配方模块组配的间歇过程(Batchprocesses),在一定的时间内、按预先设计、优化好的工序,将不同品质特性的配方模块组配成预期质量要求的产品。

所以,配方模块的稳定性和均匀性对产品质量有着重要的影响。

在国内卷烟制造业中,对卷烟配方过程质量的评价与监测主要以物理质量(如填充值、含水率和烟丝宽度等)为主体,欲监测多个理化信息表征配方模块特征质量变异,则存在一定的局限性。

采用近红外光谱分析技术与多元校正、模式识别等方法结合,不但可同时监测配方模块的多组分定量信息,还可以利用整体特征信息对其过程质量的稳定性和均匀性进行评价与监测。

通常,MSPC(MultivariateStatisticalProcessControl)技术应用于过程质量监测,主要是通过在过程正常状态下建立的多元统计模型,结合HotellingT2、Q等统计量建立MSPC图,从而对过程质量进行评价与监测。

然而,在实际应用过程中,采用基于得分计算的马氏距离等统计量建立MSPC图,仍然可以获得满意的效果。

在工况正常的条件下,采用主成分分析-马氏距离(PCA-MD)法结合配方模块的近红外光谱建立了不同卷烟配方模块的类模型,因类模型中各样本马氏距离的分布具有正态特性,故可利用经典的3σ方式来构造MSPC图,将马氏距离的控制上限(UCL)设定在该类平均马氏距离(μ)的+3σ范围之内,即:

。

就可实现对未知过程样本的马氏距离进行监测,用马氏距离对时序作图,便可反映出模块在加工过程中的质量波动情况。

应用该方法可充分地提取光谱隐含的特征信息,较好地表征模块中样本点聚集程度,即模块过程质量的稳定状态,有关讨论见文献[23]。

将类似的方法应用于再造烟叶生产的过程质量监测,也收到了较好的应用效果,见文献[34]。

除了使用PCA-MD方法建模外,SIMCA也是一种较为实用的建模手段,特别是面对卷烟制造这一种多品种、多批次配方模块组配的间歇过程,如通过SIMCA分类法建立了配方过程中B、P、X等三个模块的类模型,见图2,通过设置合适的置信概率或风险水平,即可用类模型监测未知过程样本的距离,判别样本的质量特性归属。

同时,通过建立MSPC图,即可较为容易地监测在加工或配方过程中B、P、X等三个配方模块总体质量特性的稳定状态。

见图3,其中B模块50个样本(序号:

1-50),前30个批次的样本获得了正确的预报,且稳定性和均匀性较好(与相关配方人员评吸结果吻合),后采集的20个样本,15个样本超限(P>

0.95),5个样本接近0.95,20个样本的距离趋势是远离模型,见图3(a)和(b),因后20个样本作了配方调整,总体评吸结果和调整前比较有明显差异,这与实测结果基本一致。

在P模块的54个样本(序号:

51-104)和X模块的53个样本(序号:

105-157)中,分别有2个和1个样本接近0.95,其余的均未见异常,过程质量表现稳定,实测结果与实际吻合,分别见图3(c)、(d)、(e)和(f)。

总之,监测配方过程中模块总体质量特性的变化趋势,采用“距离”和“置信度”这两张控制图基本可满足需求,且简单直观,容易把握应用;

但值得注意的是,卷烟制造是一个多批次配方模块组配的间歇过程,时常会遇到卷烟配方模块烟叶(丝)的调整和优化,这时,模块的整体特性也随之改变,必须在新的正常过程状态下,重建与之相应的类模型,才能进行有效的MSPC监测,有关讨论见文献[24]。

基于分类模型建立MSPC图,实现的不是观测模块各组分的质量参数,而是对模块整体宏观质量特性的监测。

与此同时,若要监测模块一个或多个特定质量参数的变化,就必须捆绑预先建立的校正模型,见文献[23]所述。

近红外光谱包含比较丰富的理化信息,结合多变量分析方法既可充分利用量测信息表征过程整体质量,同时又能通过定量校正模型快速获得多组分品质信息,将近红外光谱分析技术应用于过程质量监测、产品品质保证等方面具有较好的应用潜力。

3.2烟用香精合成过程质量的近红外监测

应用近红外光谱分析还可监测烟用香精合成过程中中间体的质量稳定状态,如某一香精是由原料途径还原(A中间体)、酯化(B中间体)、氧化(C中间体)和热裂解(D中间体)等步骤最终合成得到成品(E),为了研究合成过程质量稳定性。

采用主成分分析-马氏距离法(PCA-MD)结合各中间体合成品的近红外光谱建模(表6和图4),可以充分提取中间体样品光谱的特征信息,以马氏距离这一统计量为依据判断样本的稳定性,结合3σ原理用马氏距离对时序作图,即可表征合成过程的稳定性情况。

图5显示了合成过程中对52个D中间体监测的MSPC图,其中的样本D16和D18远超出了阈值,分别归属到A类和C类,这就可以判断合成过程中D16样本的酯化过程没有完成,D18样本的还原、酯化作用都已顺利进行,但氧化作用受阻。

有关讨论见文献[33]。

表6在类模型各类中样本马氏距离的有关数理统计结果

控制点

样本容量

平均值(μ)

标准偏差(σ)

变异系数(%)

控制阈值(μ+3σ)

A

81

0.9495

0.2954

31.1127

1.8357

B

83

0.9600

0.2591

26.9874

1.7373

C

31

0.2429

25.4585

1.6831

D

46

0.9579

0.2489

25.9793

1.7045

E

60

0.9609

0.2470

25.7033

1.7019

图44种中间体及成品的分类示意图图5对中间体D的52个样本的检测结果

3.3近红外光谱分析用于甄别卷烟品质真伪

卷烟产品内在化学组分比较复杂,燃吸烟草时,构成烟草各复杂组分协同作用的结果决定了烟草吸食的风格特征,依靠传统单一的几个质量参数,如焦油、烟气烟碱,一氧化碳等烟气化学指标来判断卷烟内在品质真伪几乎很难。

因为这些单一的质量参数比较容易“模仿”。

然而,烟草的内在复杂组分的量比关系,几乎不能“仿制”,这些内在复杂组分以及相应的量比关系是烟草吸食风格特征的化学基础,这些特征信息大都可以通过近红外光谱表征,采用SIMCA分类法结合卷烟的近红外光谱建立了不同风格特征卷烟的类模型[30],较容易的实现了卷烟内在品质真伪的甄别。

很显然,是基于PCA的SIMCA模式识别方法能够最大限度地利用近红外量测数据,挖掘样品之间的特征的隐含关系所为。

采用类似的方法,也很容易实现卷烟辅材(如盘纸)内在品质真伪的判别[31]。

4红外光谱分析技术在卷烟辅助材料质检质控中的应用研究

卷烟辅助材料,如烟用香精,对改善烟草制品的香吃味质量有着重要的作用。

通常是依照行业系列标准方法测定酸值、相对密度、折光指数和溶混度等理化指标来监控质量,一是检测步骤烦琐,仪器较多,二是采用有限的理化指标表征品质,信息单一,若对其宏观整体品质特征监控,则存在一定的局限性。

烟用香精是一种组成比较复杂的多组分体系,其红外光谱(4000-400cm-1)包含着比较丰富的理化信息,特别是在其指纹区域,是组成它们的所有组分的红外光谱的叠加。

不同特性的香精,其组分或是组分量比关系上的差异信息,最终在指纹图谱中都得到了整体表征,采用主成分分析-马氏(Mahalanobis)距离分类法对烟用香精的FT-IR-ATR指纹图谱进行分类建模,并应用类模型对烟用香精配制的过程质量进行MSPC监测,实现了对香精整体宏观特性的监控[35]。

因ATR采样技术操作简单、快速无损等优点,采用该项分析技术结合PLS方法对烟用香精的密度、折光指数;

BOPP(Biaxially-OrientedPolypropylene)薄膜的厚度、定量和卷烟主流烟气中的烟碱量、焦油量、水分含量等质量指标作了定量研究[36-38],获得了满意的结果。

5建立校正模型的一些体会

通过多年的实践表明,对复杂体系的多组分定量,近红外多变量校正技术的应用,突破了传统化学方法标量分析中被认为是不可能,甚至难以想象的问题,使经典烟草化学分析实现了从长周期离线式小批量的分析走向快速大批量的现场分析;

使现场质量控制、品质评价从定性走向定量、从外观走向与内在的结合,获得了更为即时的数据支持。

无疑,这在一定程度上对原料品质分析与质量控制发挥了积极的作用,同时,数据的积累为将来深入挖掘品质的潜在信息奠定了良好的基础。

对多组分体系的近红外定量分析,化学计量学中有多种多变量校正方法,如PCR,PLS1,PLS2,ANN等,通过实际应用效果对比来看,还是PLS1(即通常所指的PLS)方法比较实用,拟合效果理想,所建的模型相对稳健,预测准确性高。

近年,笔者也采用OSC(正交信号校正)与PLS结合建立校正模型,建模的物理思路比较清晰,容易理解,预测结果与PLS方法相当,但OSC-PLS方法只有少数商业软件(如Umetrics公司的SIMCA-P+软件,Umeå

Sweden)搭载。

把OSC-PLS方法投入实际应用的企业不多。

建立一个理想校正模型,选择样品进入校正集,应值得注意的是:

样品应包含使用该模型预测未知样品中可能存在的所有化学组分,且样品的化学组分浓度范围应超过使用该模型预测未知样品中可能遇到的浓度范围,以保证使用模型内插进行分析;

在整个变量范围内,样品的化学浓度是均匀分布的,且样品数量足够多,以能统计确定光谱变量与待校正组分浓度或性质之间的关系。

然而,校正所需的样品数量,以待测样品的复杂性而定。

如待测样品含有较少的变化组分,较少的校正样品便可确定光谱与组分浓度或性质之间的关系。

如待测样品含有较多的变化组分,建立模型时则需较多的校正样品。

对组分复杂的化学体系,只有前期的可行性研究模型建立后,初步确定模型所需的光谱变量,才能估计校正样品是否足够。

诸如类似烟草的天然植物,由于种植生态多样,内在化学组分随机易变,采用PCA方法对进入校正集的样品进行探索性分析,检查校正集是否有异常的分布或聚类是非常必要的,同时初步剔除奇异样品和极为相似的样品,防止不理想样品的产生及不必要的参考数据(基础