《博大精深的中华文化》教学设计.doc

《《博大精深的中华文化》教学设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《博大精深的中华文化》教学设计.doc(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

本任务教学设计由教学目标、任务分析、教学过程、目标检测几个部分组成。

围绕本课时(框题)设的三个目:

一是“独树一帜,独领风骚”,二是“一方水土,一方文化”,三是“中华之瑰宝,民族之骄傲”的内容,着重从中华文化博大精深的表现去展开,让学生充分感受中华文化的博大精深,增强学生对中华文化的认同感和归属感。

“博大精深的中华文化”框题的教学设计

一、教学目标

【课程内容表现标准】

3.10辨析中华文化的区域特征,说明中华文化是中国各族人民共同创造的;展现博大精深、源远流长的中华文化是中华民族延续和发展的重要标识。

(第六课我们的中华文化)

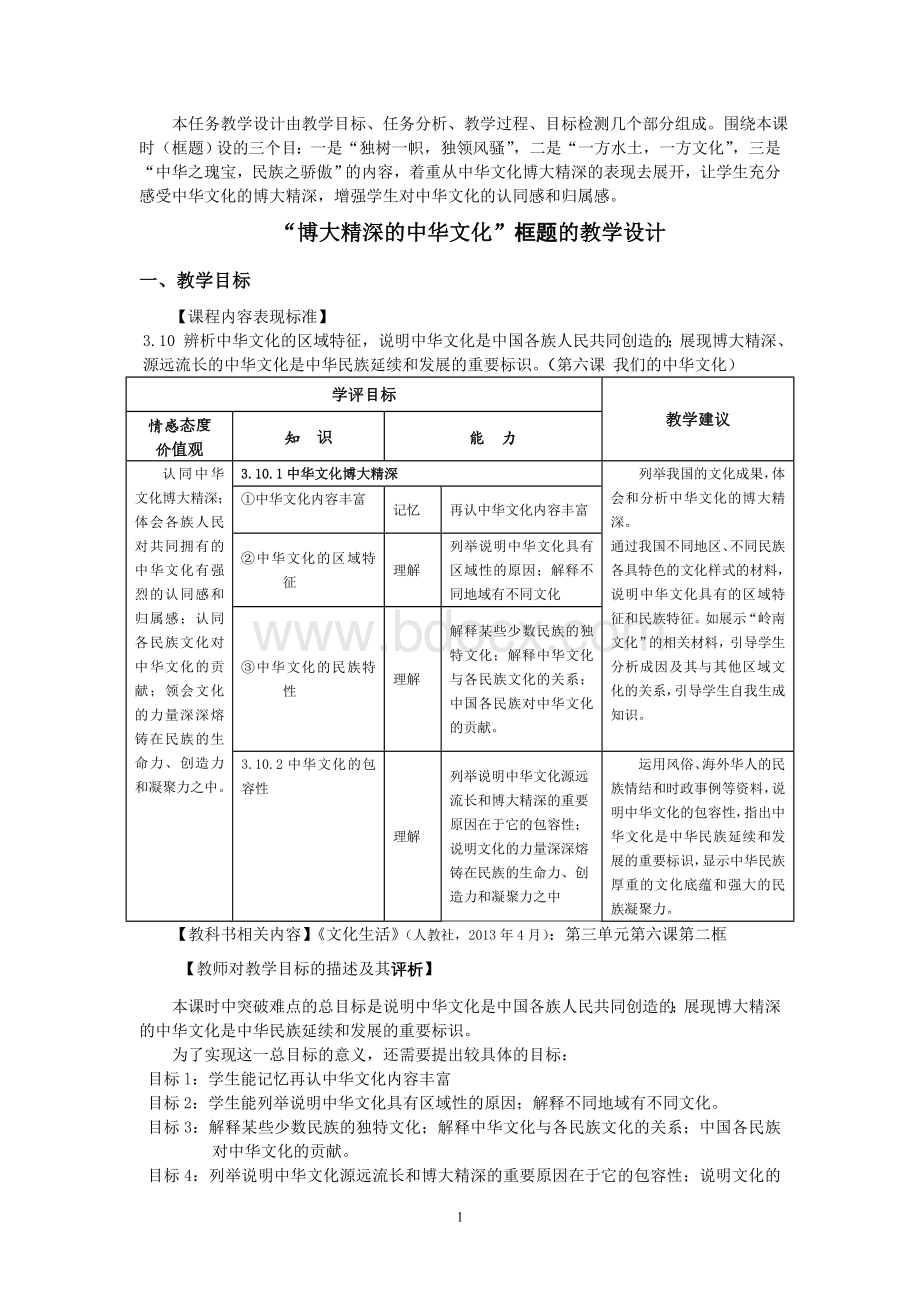

学评目标

教学建议

情感态度

价值观

知识

能力

认同中华文化博大精深;体会各族人民对共同拥有的中华文化有强烈的认同感和归属感;认同各民族文化对中华文化的贡献;领会文化的力量深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中。

3.10.1中华文化博大精深

列举我国的文化成果,体会和分析中华文化的博大精深。

通过我国不同地区、不同民族各具特色的文化样式的材料,说明中华文化具有的区域特征和民族特征。

如展示“岭南文化”的相关材料,引导学生分析成因及其与其他区域文化的关系,引导学生自我生成知识。

①中华文化内容丰富

记忆

再认中华文化内容丰富

②中华文化的区域特征

理解

列举说明中华文化具有区域性的原因;解释不同地域有不同文化

③中华文化的民族特性

理解

解释某些少数民族的独特文化;解释中华文化与各民族文化的关系;中国各民族对中华文化的贡献。

3.10.2中华文化的包容性

理解

列举说明中华文化源远流长和博大精深的重要原因在于它的包容性;说明文化的力量深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中

运用风俗、海外华人的民族情结和时政事例等资料,说明中华文化的包容性,指出中华文化是中华民族延续和发展的重要标识,显示中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。

【教科书相关内容】《文化生活》(人教社,2013年4月):

第三单元第六课第二框

【教师对教学目标的描述及其评析】

本课时中突破难点的总目标是说明中华文化是中国各族人民共同创造的;展现博大精深的中华文化是中华民族延续和发展的重要标识。

为了实现这一总目标的意义,还需要提出较具体的目标:

目标l:

学生能记忆再认中华文化内容丰富

目标2:

学生能列举说明中华文化具有区域性的原因;解释不同地域有不同文化。

目标3:

解释某些少数民族的独特文化;解释中华文化与各民族文化的关系;中国各民族对中华文化的贡献。

目标4:

列举说明中华文化源远流长和博大精深的重要原因在于它的包容性;说明文化的力量深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中

评析:

针对本框题首先提出一个总目标:

说明中华文化是中国各族人民共同创造的;展现博大精深的中华文化是中华民族延续和发展的重要标识。

为了提供计划教学与评价的集中点,又陈述了四个具体目标。

目标1的行为动词是“再认”,名词短语是“中华文化内容丰富”。

,所以把这一目标归入记忆事实性知识类别。

目标2的行为动词是“列举说明”“解释”,名词短语是“中华文化”、“区域性”,所以把这一目标归入运用和分析概念性知识和反省认知知识类别。

目标3的行为动词是“解释”,名词短语是“中华文化”、“各民族文化”“关系”,所以把这一目标归入理解概念性知识和反省认知知识类别。

目标4的行为动词是“列举说明”和“说明”,名词短语是“重要原因”和“包容性”,“文化力量”、“生命力、创造力和凝聚力”所以把这一目标归入运用和分析概念性知识和反省认知知识类别

表:

基于陈述的目标按分类表对“博大精深的中华文化”教学案例的分析

知识维度

认知过程维度

1.记忆

2.理解

3.运用

4.分析

5.评价

6.创造

A.事实性知识

目标l

B.概念性知识

目标2

目标3

目标4

目标2

目标3

目标3

目标2

目标3

目标3

C.程序性知识

D.反省认知知识

目标2

目标3

目标4

表例

目标l—4:

见上文,此略。

二、教学活动

【任务分析】

1、起点能力

①高二学生在生活中和历史学科的学习中都不同程度地接触和感受了中华文化的熏陶,具备了一定的文化修养。

②学生对中华文化的认识始终还停留在感性层次,不够深刻。

2、本课学习目标类型及其学习条件分析

①本课属于理解、说明、感悟型学习。

②其学习条件是:

学生在日常生活和语文、历史、音乐、美术等学科的学习中能感受中华文化的熏陶,中华文化的内容和区域性已被学生先行掌握。

3、由上述两项分析决定教学程序

温故知新(中华文化源远流长的重要见证)一一问题情景体验一一小组合作探究解决问题生成知识一一教师引导学生归纳、运用知识

4、课的类型:

新授课

5.教学时间安排:

1课时

【教师对教学活动的描述及其评析】

一、复习旧课,吸引学生注意新的学习任务

复习源远流长的中华文化,回忆巩固中华文化源远流长的重要见证是汉字和史学典籍,中华文化的特征除了源远流长还有博大精深,也就是本框的内容。

评析:

教学的目标达成讲究循序渐进的过程,新课学习前对旧有知识进行回顾有助于新的教学目标落实。

二、知识新授阶段:

从歌词、案例情境分析到课本知识归纳的学习

【激趣导入】

【视频歌曲播放】《中华诵》(约2分鈡)

教师提问:

歌曲展示了中华文化的什么特征?

生:

走过上下五千年、甲骨、方块字——源远流长

书法、诗篇、雕刻、小说、文章等——博大精深

师:

(小结引导)我们从歌曲《中华诵》中感受到了中华文化源远流长、博大精深,博大精深的主要表现在其独特性、区域性、民族性等特征,下面我们进一步探究学习博大精深的第一个表现独特性。

评析:

通过学生的师生互动,让学生从整体上把握本框题学习的主要内容,同时又为学习的下一个内容埋下了伏笔。

【考考你】:

1、你知道的中华文化在文化艺术方面成就的相关资料?

学生展示

评析:

目标1的行为动词是:

“记忆”和“再认”,因此让学生来思考和讲述,符合“记忆”和“再认”这一目标。

【教师设疑】根据所学的历史知识,看书66页,中华文化在文学艺术方面有何作用、特色、其地位如何?

学生归纳

评析:

通过教师的及时设疑,唤起学生强烈的求知欲,为达成目标1埋下了伏笔。

【考考你】:

2、我国古代领先的科学技术有哪些?

学生展示

评析:

目标1的行为动词是:

“记忆”和“再认”,让学生来思考和讲述,达到“记忆”和“再认”这一目标。

【教师设疑】根据书67页,中华文化在科学技术方面有何地位、特点、意义?

学生归纳

评析:

通过教师的及时设疑,唤起学生强烈的求知欲,为达成目标1埋下了伏笔。

(一)呈现情境:

【合作探究】

材料一:

2013年6月11日至13日,第七届闽台对渡文化节举行,海上活动的龙舟邀请赛、海上泼水、海上捉鸭以及陆上活动的民俗表演、两岸灯谜联猜、攻炮城、包粽子比赛等一系列两岸文化交流活动轮番登场。

通过文化节,使海峡两岸同胞建立了更加深厚的感情,增强了他们对中华文化的强烈认同感和归属感。

材料二:

高山族主要居住在中国台湾省,也有少数散居在大陆福建、浙江等沿海地区。

高山族有自己的语言,没有本民族文字,通用汉语文。

17世纪以后,由于大量汉族迁居台湾,在长期的生活中,高山族与汉族和睦相处,不断吸收、借鉴汉族文化的积极成分,今天已大量汉化。

居住在台湾的高山族同胞有自己独特的文化艺术,他们口头文学很丰富,有神话、传说和民歌等。

高山族的手工工艺主要有纺织、竹编、藤编、刳木、雕刻、削竹和制陶等。

【学生讨论】

1.结合材料分析闽台文化和我们岭南文化有什么异同?

这说明了什么?

2.结合材料分析高山族文化与中华文化是何关系?

3、结合材料分析,中华文化之所以源远流长、博大精深的原因?

评析:

创设一个能激发学生兴趣的素材作为教学情景,为达成本课教学目标埋下伏笔。

通过自主学习,学生初步了解本框题的学习内容,为教学目标的达成做好铺垫。

【合作探究】

1.结合材料分析闽台文化和我们岭南文化有什么异同?

这说明了什么?

评析:

目标2的行为动词是:

“列举说明“和”解释“,问题设计是“结合材料分析”、“说明”。

【生生互动】一方水土,一方文化,说明了中华文化具有区域性。

师:

(引导小结)

评析:

目标2的行为动词是:

“列举说明“和”解释“,通过学生的合作探究,结合材料分析问题达到目标2。

【合作探究】

2.结合材料分析高山族文化与中华文化是何关系?

评析:

目标3的行为动词是:

“解释“,因此探究2的问题设计是”结合材料分析”。

【生生互动】闽台文化既有中华文化的共性,又有自己的特性…

师:

(引导小结)

评析:

目标3的行为动词是:

“解释“,让学生围绕着老师设计的问题合作探究,结合材料分析,达到目标3的要求。

【合作探究】

3、结合材料分析,中华文化之所以源远流长、博大精深的原因?

评析:

目标4的行为动词是:

“列举说明“和“说明”,探究3的问题设计是“结合材料分析”。

【生生互动】高山族与汉族和睦相处,不断吸收、借鉴汉族文化的积极成分,今天已大量汉化。

说明了中华文化所特有的包容性,即求同存异和兼收并蓄。

师:

(引导小结)

评析:

目标4的行为动词是:

“列举说明“和“说明”,通过了学生的生生互动,结合材料分析达到了目标4的要求。

三、〖板书〗课堂总结(师生共同构建知识框架)

评析:

师生共同构建知识框架,有利于学生构建完整的知识框架,更好的对知识的理解。

三、新知识的巩固与目标的检测

老师针对本节课的检测目标设计了几道选择题,请同学们结合本节课所学知识完成。

1、古老的中华文化博大精深,在世界文化之林中独树一帜,独领风骚。

下了内容能够体现这一观点的有

①我国的园林艺术在世界上无与伦比 ②我国的文学艺术历史辉煌悠久、内容丰富绚烂、风格鲜明独特 ③古典小说《三国演义》描绘了魏、蜀、吴三国大约半个世纪的纷争和兴衰过程 ④古代中国的科学技术成就长期处于世界前列

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

2、(2013·广州二模·31)广东剪纸最有代表性的是佛山剪纸和潮阳剪纸。

佛山剪纸手法上以凿、衬、印、手绘等技法为主,用料上大量应用铜箔、锡箔和银箔。

潮阳剪纸最大的特点是阴阳剪,“阳剪”纹线工整细致,“阴剪”线条粗犷有力,交替使用,粗细相破相助,极富特色。

广东剪纸艺术体现岭南文化的:

()

A.源远流长B.区域性

C.时代特征D.包容性

3.“56个星座56枝花,56个民族兄弟姐妹是一家,56族语言汇成一句话,爱我中华。

”从文化上看,“56族语言汇成一句话,爱我中华”体现了

A.我国各民族人民对中华文化的认同感和归属感

B.我国各民族人民都对中华文化的形成和发展作出了贡献

C.我国的汉族文化取代了少数民族文化

D.中华文化比少数民族文化优越

4、白胡子圣诞老人和五光十色的圣诞树之间,装饰着大红的中国结或喜庆的红灯笼——每年岁末,走在上海热闹繁华的商业街区,类似土洋结合、中西合璧的“圣诞装饰”令人眼花瞭乱。

“中国式圣诞节”体现了( )

A.中华文化源远流长B.中华文化的包容性

C.中华文化博大精深D.中华文化的继承性

5、(2010年·安徽)2010年世博会在上海举行。

某校高三

(1)班同学以“走进世博,聚焦世博”为主题开展探究活动。

甲同学:

上海世博会是文化世博。

中国馆的建筑设计凸显汉字、京剧、中国红和水墨画等中国元素,整体布局体现了中华文化悠久的“和谐”思想;国家馆馆内用高科技手段向