国学常识总整理Word格式.docx

《国学常识总整理Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国学常识总整理Word格式.docx(45页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

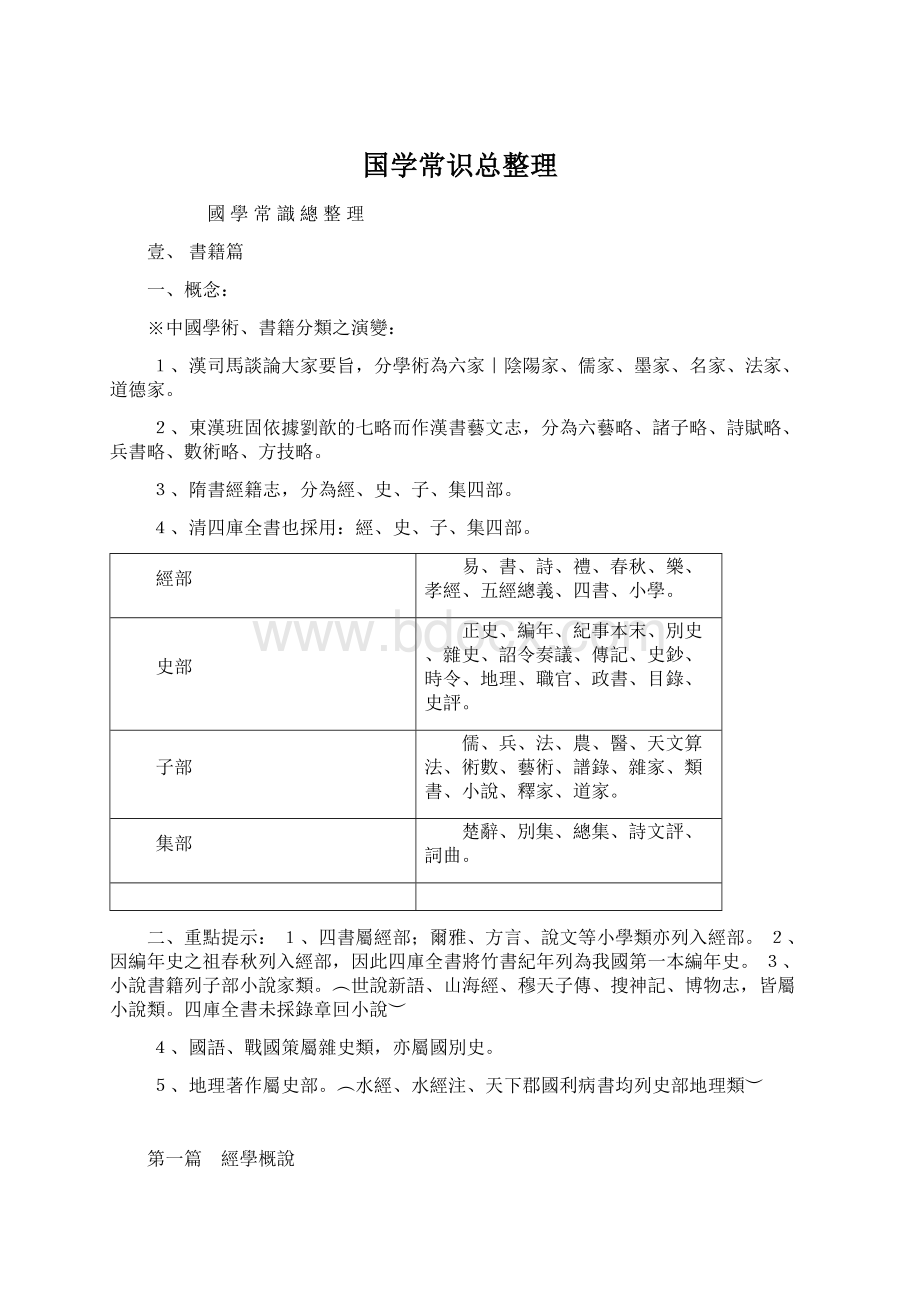

五 經

詩、書、易、儀禮、春秋。

史記儒林傳

唐代

詩、書、易、小戴禮記、春秋、左傳。

唐孔穎達五經正義

十二經

詩、書、易、周禮、儀禮、小戴禮記、春秋三傳(公羊傳、穀梁傳、左傳)、論語、孝經、爾雅。

唐文宗開成石經

宋代

十三經

詩、書、易、三禮、三傳、論語、孝經、爾雅、孟子。

南宋光宗朝合刊為十三經,清代重刻,今通行。

五、十三經注疏簡介及今古文經:

1、由於秦之焚書,而有今古文經之別。

2、用漢代通行的隸書寫出的經為今文經;

以六經為孔于政教的學說,偏重微言大義。

3、凡是漢代發現的用秦以前之蝌蚪文寫成的經為古文經,以六經為古代史料,偏重章句訓詁。

書 名

注 疏

今 古 文

特 色

1、易

魏王弼注(繫辭

為晉韓康伯注),

唐孔穎達正義。

屬古文

1、初為卜筮之書。

2、後經闡釋,乃成哲理之書。

2、尚書

漢孔安國注,唐孔

穎達正義

為晉梅頤所

獻偽古文尚書

1、最早史書。

2、散文之祖。

3、詩經

漢毛亨傳,東漢鄭玄箋,唐孔穎達正義。

屬古文。

1、最早詩歌總集。

2、韻文之祖。

3、純文學之祖。

4、周禮

東漢鄭玄注,唐賈公彥疏。

1、原名周官。

2、西漢劉歆改稱周禮。

5、儀禮

屬今文。

1、本名士禮。

2·

漢只稱﹁禮﹂

6、禮記

東漢鄭玄注,唐孔穎達正義。

本附於儀禮之後,原為一百卅一篇。

又稱小戴記。

7、左傳

晉杜預集解,唐孔穎達正義。

以記事為主︵多記史實︶。

8、公羊傳

漢何休注,唐徐彥疏。

屬今文

1、以解經為主

2、多釋義例

9、穀梁傳

晉范寧注,唐楊士勛疏。

10、論語

魏何晏集解,宋邢昺疏。

取齊論、古論之說,為今古文混合。

孔子學說的代表文獻。

11、孝經

唐玄宗注,宋邢昺疏。

1、字數最少者

2、自始即列為經者

12、爾雅

晉郭璞注,宋邢昺疏。

沒有今古文之別。

最早的訓詁書︵字書︶。

13、孟子

漢趙岐章句,宋孫奭疏。

原為子書,亦無今古文之別。

最晚加入者︵南宋︶。

六、六冊國文課本中,有關經書之篇章:

書名

出處

時代

篇旨

蒹葭

詩經

春秋

抒寫不得親近所愛的思慕。

燭之武退秦師

左傳

秦晉圍攻鄭,鄭燭之武縋城出,以利害說服秦伯退兵的經過。

禮記選

禮記

西漢

成子高寢疾,表達成子高生當有益於人世,,死則無害於人的人生觀;

美輪美奐,記張老的善頌與規勸,以及趙武的謙抑與感激;

大同之治,記孔子與弟子言偃之問答,表達大同之治的理想世界及孔子的嚮往之情。

七、重要經書介紹:

1、易經:

經成於四聖之手。

ㄅ、本為卜筮之書,經補充闡釋,寫成十翼,乃成為哲學之書。

ㄆ、伏羲氏畫八卦,文王作卦辭,周公作爻辭,孔子作十翼。

︵此謂四聖︶

ㄇ、始為八卦,後演為六十四卦,始於乾,終於未濟。

ㄈ、鄭玄謂易有三義:

(1)易變:

易述天道人事之理,以六十四卦象萬事萬物,以簡馭繁。

(2)變易:

每卦六爻,變動不居,所得結果不同。

(3)不易:

宇宙萬物,變化無窮,終歸循環無盡。

2、書經:

ㄅ、又名尚書,乃上古之書。

ㄆ、今本五十八篇,包括虞書、夏書、商書與周書四部份,起自堯舜,止於秦穆公,是研究古史的重要資料,同時也是我國散文之祖。

ㄇ、分典、謨、訓、誥、誓、命六體。

ㄈ、版本:

(1)今文尚書|傳自漢初伏生,以漢隸寫成。

(2)古文尚書|得自孔壁,用先秦古文寫成。

(3)偽古文尚書|東晉梅頤所獻,乃今通行本。

ㄉ、偽古文尚書歷代均有所懷疑,至清閻若璩考證確定其中廿五篇為偽作,然已流傳千年,有其價值,故不可廢。

3、孝經:

ㄅ、多記曾子言行,為發揚孝道之書,共十八章。

ㄆ、有關作者說法有三:

(1)孔子所作。

(2)曾子所作。

(3)曾子之弟子所記。

|此說最為可信。

ㄇ、首章開宗明義云:

﹁夫孝,始於事親,中於事君,終於立身。

4、詩經:

ㄅ、網羅春秋中葉以前五、六百年之作品。

ㄆ、原有三千多篇,孔子重編為三百十一篇,其中六篇有目無辭,今本實三百零五篇,統稱詩三百。

ㄇ、各篇初無標題,其後或取自句數字以為篇名,與篇義無關。

ㄈ、詩經六義:

風︱各國民間之歌謠,計有十五國風,源自黃河流域及漢江上游。

體裁 雅︱朝廷宴饗之作,多為士大夫所作,分大、小雅。

頌︱祭祀時頌贊之樂歌,包含周、魯、商三頌。

賦|鋪陳直敘︵直述法︶

作法 比|託物擬況︵比喻法︶

興|因事引發︵聯想法︶。

ㄉ、漢代傳詩四家:

︵今僅存韓詩外傳和毛詩︶

(1)齊詩|轅固生︵齊人︶|亡於曹魏。

(2)魯詩|申培︵魯人︶|亡於西晉。

(3)韓詩|韓嬰︵燕人︶|內傳亡於北宋。

(4)毛詩|毛亨︵魯人︶|獨傳於世。

ㄊ、十三經注疏中之詩經,皆篤守詩序,以求詩旨。

至宋朱熹作詩集傳,乃廢詩序,多有新義,為明清以後之通行本。

5、三禮之比較:

︵戴德所編之大戴禮記,不列入十三經︶

作者

內容

性質

注疏

批評

備註

周禮

相傳周公所作

1記古代理想中官制的書

2分為天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官六部分,其中冬官已亡佚,以考工記補足。

記載周官之書。

漢鄭玄注、唐賈公彥疏。

長於記事。

原名周官,西漢劉歆改稱周禮

儀禮

古文家|周公

今文家|孔子

記存古代禮儀規範

記載禮儀之書。

長於記事

漢代五經中的禮是指儀禮而言,禮記只是附於儀禮的記而已。

禮記

孔子弟子及其後

學弟子所記(戴聖編成)

1內容或言哲理,或論政治制

度,或計禮樂器物,或述生

活李儀節

2是古代生活大全也是禮學叢

書

3是儒家禮治主義與人格教育

的重要典籍

解釋儀禮之書

漢鄭玄注、唐孔穎達疏

記事議論均盛

大學、中庸原是其中兩篇,南宋朱熹以之與論、孟合訂為四書。

6、春秋經與春秋三傳的比較:

ㄅ、春秋經:

(1)1原為魯史,經孔子編修而成,為編年史之祖。

(2)上起魯隱公元年,下迄哀公十四年,凡歷十二公,共二百四十二年。

(3)正名分,寓褒貶,別善惡,微言大義,史文質約,記事簡略。

(4)傳者五家:

今僅存左傳、公羊傳、穀梁傳。

ㄆ、春秋三傳之比較:

書 名

作 者

今古文

內 容

注 疏

鄭 玄 評

范 寧 評

左傳

左丘明

古文

多敘史事,少講義例

晉杜預集解、唐孔穎達正義

善於禮

富而豔,然失也巫。

公羊傳

公羊高

今文

多釋義例,少記史事

漢何休注、唐徐彥疏

善於讖

辯而裁,然失也俗。

穀梁傳

穀梁赤

晉范寧注、唐楊士勛疏

善於經

清而婉,然失也短。

註:

1、左傳又稱左氏春秋、春秋左氏傳、春秋內傳(國語又稱春秋外傳,以記言為主)。

2、左傳編年記事,皆以魯史為中心,並旁及同時代各國之事。

7、四書:

篇數

學說

論語

孔子弟子及再傳弟子整理而成

凡二十篇始於學而終於堯曰

語錄體

主忠恕、行仁、倡禮樂。

孟子

公孫丑、萬章等人筆記孟子潤飾而成

凡七篇始於梁惠王終於盡心

非出於一人非輯於一時

學說旨要:

道性善、重義輕利、尊王賤霸、貴民輕君、先富後教、拒楊墨、放淫辭、法先王。

大學

經曾子述孔子之意

傳曾子弟子述曾子之意

朱熹定為經一章傳十章

本為禮記弟四十二篇

三綱領:

明明德、親民、止於至善。

八條目:

格、致、誠、正、修、齊、治、平。

六步驟:

止、定、靜、安、慮、得。

中庸

傳為孔子之孫子思︵孔伋︶所作

三十三章

本為禮記第三十一篇

乃孔門傳授心法之書。

中庸之道是中華民族數千年的主要思想。

1、論語強調﹁仁﹂字,孟子強調﹁義﹂字,兩者互為表裡。

2、論語、孟子為雜錄體,非單篇論文。

3、宋趙普嘗言:

半部論語治天下(半部指上部論語)。

4、程頤稱大學為初學入德之門。

第二篇 史學概說

一、史的意義及史書的來由:

1、古代﹁史﹂為官名,而稱之為史書者分別為:

﹁墳﹂、﹁乘﹂、﹁檮杌﹂、﹁丘﹁春秋﹂、﹁尚書﹂等均是。

2、史書稱為﹁史﹂,大約始於司馬遷的史記。

二、史書的體例及分類:

1、史書的體例:

體例

內容區分

代表書籍

作者及時代

紀傳體

以人物傳記為主,評一人之事蹟

史記︵始祖︶、漢書、台灣通史

司馬遷︵西漢︶、班固︵東漢秋︶、連橫︵民國︶

編年體

以年代為主,評一國之治體

春秋︵始祖︶、左傳、資治通鑑

孔子︵春秋︶、左丘明︵春秋︶、司馬光︵北宋︶

紀事本末體

以事為主,評一事之始末

通鑑紀事本末︵始祖︶

袁樞︵南宋︶

政書

以典章制度為主,評一制度之原委

通典、通志、文獻通考

杜佑︵唐︶、鄭樵︵宋︶、馬端臨︵元︶

國別史

以國為主

國語︵始祖︶、戰國策

左丘明︵春秋︶,多人撰作︵戰國︶

雜史

事關國家,或記遺文舊事

貞觀政要、涑水紀聞

吳兢︵唐︶、司馬光︵北宋︶

史評

以評論史籍為王

史通︵始祖︶、文史通義

劉知幾︵唐︶、章學誠︵清︶

ㄅ、唐人劉知幾作史通,將史書分六類:

尚書家︵記言體︶、春秋家︵記事體︶、左傳家︵編年體︶、國語家︵國別體︶、史記家︵通古紀傳體︶、漢書家︵斷代紀傳體︶。

ㄆ、清四庫全書,分史書為為十五類:

計有正史、編年、紀事本末、別史、雜史、詔令奏議、傳記、史鈔、載記、時令、地理、職官、政書、

史評、目錄。

2、史書分類:

ㄅ、通史:

所記史事貫通數代者,史記為通史之祖。

ㄆ、斷代史:

所記史事斷於一代者,漢書為斷代史之祖。

三、正史定義及二十五史簡介

1、舉凡正史皆為紀傳體。

2、正史除史記為通史外,其餘皆為斷代史。

3、清代彙刻前代諸史,有廿四史之稱;

至民國八年,加入新元史,而有廿五史之稱,清史非正史,不屬廿五史。

成書時代

篇卷

重點摘要

史記

司馬遷

一三0卷

1起自黃帝,終於漢武帝,為通史之祖。

2體例有五:

﹁本紀﹂記帝王,﹁世家﹂記侯國,﹁列傳﹂誌人物、﹁表﹂繫時事之,

﹁書﹂詳制度,為紀傳體之祖、正史之祖。

3司馬遷繼其父司馬談之職志,擔任太史令,發憤著作,名為太史公書,本是古代史書之

通稱,魏晉以後,世人以史記為司馬遷之專書名。

4注本有:

南朝劉宋裴駟集解、唐張守節正義、唐司馬貞索隱︵合稱三家注︶。

漢 書

班 固

東 漢

一二0卷

1起自高祖,終於王莽,斷前漢一代為史,是以一代為一史之創例,為斷代史之祖。

2體例多採史記,所不同的是將世家併入列傳,改書為志。

3班固續其父班彪之志著書,餘八表及天文志未成而卒,由馬續助其妹班昭續成,因此漢書前後共歷四人之手,始成完本。

唐顏師古注、清王先謙補注。

後漢書

范曄

南朝劉宋

一二0卷

1晉以前劉珍東觀漢記與史記、漢書合稱三史范曄兼採諸家之長,後來居上,取代了東觀

漢記的地位。

2范曄未及作志而死,由梁劉昭取晉司馬彪續漢書所補。

3與史記、漢書、三國志合稱為四史,為四史中成書最晚者。

4注本有唐章懷太子李賢注、清王先謙集解。

三國志

陳壽

西晉

六五卷

1書分為魏、蜀、吳三志,唯獨魏志有志,以魏為正統,因而備受後人批評。

2三國志之價值除本書外,劉宋裴松之作注,雜引諸書,網羅宏富,保存許多佚書

史料,價值高於三國志。

晉書

房喬

唐

一三0卷

1敘西晉五胡十六國之事。

2多採小說野史為史料,取材頗欠嚴謹。

宋書

沈約

梁

一00卷

1奉敕撰寫,取舊本增刪而成,故費時極短,為修史之最快者。

2文字優美,史中佳作。

南齊書

蕭子顯

五九卷

私撰之史。

梁書

姚思廉

五六卷

姚思廉繼其父姚察之志,奉敕續成,書中泰半成於其父之手。

陳書

三六卷

姚思廉繼其父姚察之志,奉敕續成,此書大多成於思廉之手,體例井然,勝於梁書。

魏書

魏收

北齊

原名後魏書,有穢史之稱。

北齊書

李百藥

五0卷

李白藥繼其父李德林修書之志,奉敕續成。

周 書

令狐德棻

令狐德棻等人奉敕撰,又名後周書,記北周事。

隋 書

魏 徵

八五卷

1魏徵等人奉敕撰。

2其經籍志於東漢以後典籍源流之記載,對古書真偽之考辨,為功甚偉。

南 史

李延壽

八0卷

1李延壽繼其父李大師之志,私撰而成。

2記宋、齊、梁、陳四朝事

北 史

一00卷

1記魏、西魏、周、隋四代史事。

2李延壽世居北地,所修北史較南史佳。

唐 書

劉 煦

後 晉

二00卷

1劉煦奉敕撰,又稱舊唐書。

2敘穆宗長慶以前事,本紀簡而有體,列傳詳明周備;

敘穆宗長慶以後事,則語多支蔓,繁雜不均。

新唐書

宋 祁

歐陽修

宋

一一五卷

1宋祁撰列傳,歐陽修撰本紀、志、表。

2增補長慶以後舊唐書所不能詳者,簡潔勝舊唐書。

五代史

薛居正

一五0卷

1薛居正奉敕撰,又名舊五代史,為一通史。

2史料豐富,本末賅具,而剪裁失當。

新五代史

七四卷

1歐陽修私撰,原名五代史記。

2義例嚴謹,褒貶分明。

宋 史

脫克脫

元

四九六卷

卷帙浩繁為正史之冠,然詳略欠當,失之蕪冗。

遼 史

一一六卷

資料有限,失之簡略。

金 史

一三五卷

文筆較宋史簡潔,內容較遼史詳盡。

元 史

宋濂

明

二一0卷

宋濂不懂蒙古文字,賴人譯述,故書中蕪雜缺略,乃正史中疏失最多者。

新元史

柯劭愍

民 國

二五七卷

取材於清代補訂元史之作,可謂集元史之大成,勝於元史。

明 史

張廷玉

清

三三二卷

主其事者多碩彥,故其書甚為完善

四、編年史之說明及簡介

1、劉知幾史通以左傳為編年史之祖;

然而左傳與春秋同屬經部,不應論列於史部。

2、四庫全書總目以竹書紀年(戰國時魏國的史書)為編年史之首。

3、編年史重要書籍:

摘要重點

竹書紀年

不詳

1晉太康二年,汲縣人盜發魏安釐王墳塚,中有古代竹簡十三篇。

2書至宋時亡佚,今傳竹書紀年二卷,乃是後人所偽託。

漢紀

東漢荀悅

就班固漢書,依左傳體例改寫而成,雖出於漢書,但可補正漢書。

後書紀

晉袁宏

體例仿荀悅漢紀,然自有抉擇。

資治通鑑

北宋司馬光

1司馬光主撰,范祖禹、劉恕等人助修。

2起自三家分晉戰國之始,下至五代之末,歷十二代,貫一千三百六十二年之史事,凡二百九十四卷

是一部有意續接左傳之編年通史。

3此書體大思精,博而得其要,簡而周於事。

通鑑綱目

南宋朱熹

1朱熹仿春秋褒貶之體例,採資治通鑑所記之事,創立綱目。

2綱為提要,仿春秋,用褒貶正名筆法;

目以記事,仿左傳,其意在接續春秋、左傳。

3朱書不同於通鑑,於三國尊蜀貶魏,以蜀為正統。

4又名紫陽綱目,與資治通鑑合稱﹁兩通鑑﹂。

續資治通鑑

清畢沅

1接續司馬光資治通鑑,起於宋,終於元末。

2敘事詳明,頗具史家之筆。

清張之洞曰:

有畢鑑,則諸家鑑皆可廢也。

五、重要史書比較:

1、史記、漢書之比較:

年代

風格影響

西漢

司馬遷

本紀、表、書、世家、列傳︵一百卅卷︶

起自黃帝至漢武帝

太初年間

1紀傳之祖

2通史之祖

劉宋裴駰集解

唐司馬貞索隱

唐張守節正義

1其文雄深雅健,善敘事理,後代

散文家莫不奉為圭臬,後世推為

文史之宗師。

2開中國正史之創局。

漢書

東漢班固︵班彪、班昭、馬融︶

紀、表、志、列傳

︵一百篇︶

自漢高祖至孝平王

莽之誅

1斷代史之祖

2漢書以後除五代史外,所有正史皆為紀傳體之斷代史

唐顏師古注

清王先謙補注

1言語精鍊,敘事詳密,在史學上、

文學上與史記齊名。

2開斷代史之局。

*重點提示:

兩書並稱﹁史漢﹂、﹁馬班﹂、﹁遷固﹂。

2、資治通鑑與台灣通史之比較:

其他

資治通鑑

北宋司馬光主撰,范祖禹、劉恕等人助修,費時十九年完成

起自戰國,終於五代

通史 編年體

1宋神宗以為鑑於往古,有資治道,因以賜名﹁資治通鑑﹂。

2所載多為政治、軍事,有關學術、文化者甚少。

3宋遺民胡三省注。

台灣通史

臺灣臺南人連橫,費時十年完成

起自隋代終於割讓

通史 紀傳體

1非正史,乃地方志。

2紀四、志二十四、傳六十、凡八十八篇。

3旨在表彰鄉梓,而民族主義綜貫其中。

3、左傳、國語、戰國策:

起迄年代

別名

特點

風格

價值

春秋 左丘明

記事為主(以魯史為中心)

春秋時代(魯隱公元年至魯哀公二十七年)計二百五十五年

編年史

春秋內傳

左氏春秋

著重記史

記事豐富具體

晉杜預注

唐孔穎達疏

1十三經之一,有

功於春秋良多。

2敘事詳盡,文字優美,兼具文學 價值,為文史不分之濫觴。

國語

以政治言論為主

春秋時代(周穆公十二年至周貞定王十六年)計五百三十八年

國別史(分記八國事)

春秋外傳

著重勸善

對話風趣,人物性格刻畫細緻

三國韋昭注

1為國別史之祖。

2為司馬遷寫作史

之重要參考書。

戰國策

非一時、一地、一人之作

戰國策士遊說諸侯之事

戰國時代(春秋之後,至楚漢之起)計二百四十五年

國別史(分記十二國事)

國策、國事、長書、修書、短長,劉向定名為戰國策

文字風格別具,委婉善諷,氣勢縱

橫

練達人事,曲盡人性

東漢高誘注

1成就非凡的歷史

散文。

2司馬遷作史記,

多採其說。

3為三部說話寶典

一(左傳、國策、

世說)。

4、新舊五代史:

舊五代史

又名

五代史記

北宋太祖時,薛居正等奉敕修撰

北宋仁宗時,歐陽修私撰

詳於史事,本末賅具

取法春秋,寓褒貶之意

紀傳體

5、水經、水經注:

*四庫全書將此二書列入史部地理類。

作 者

內 容

注 疏

價 值

水經

1尚不可知,只

知書成於三國時期

2新唐書藝文志

以為是西漢人

桑欽所撰

1全書共三卷,是中國第一部記河道水系的專書

2記大小河川一百卅七條,對各水道的發源歸向

及流經地區,作簡要的記述。

1晉郭璞注三卷

2北魏酈道元注四十

卷

1屬地理著作,有地理價值。

2是我國第一部記述河道水系的

專書。

水經注

北魏酈道元

共四十卷,以水經一百三十七水道為經,以記述地理、人物、古蹟、景貌為緯,詳其支流至一千二百五十二。

而狀繪山川,描寫景象,更妍麗絕倫,讀之如身歷其境。

於樸實筆調中,頗能喚起歷史興亡,物是人非之感。

1清全祖望七校水經

注

2清楊守敬水經注疏

1是我國最有價值的地理著作。

2後世寫景之文,必以水經注為宗。

3徵引群籍四百多種,保存漢魏

問的碑刻、民謠、諺語、方

言、傳說等珍貴史料。

4柳宗元最擅寫山水遊記,實出自水經注。

6、六冊課文有關史書之篇目:

篇 名

文 體

出 處