各省地市中考语文古诗词阅读试题精编含考点答案解析.docx

《各省地市中考语文古诗词阅读试题精编含考点答案解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《各省地市中考语文古诗词阅读试题精编含考点答案解析.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

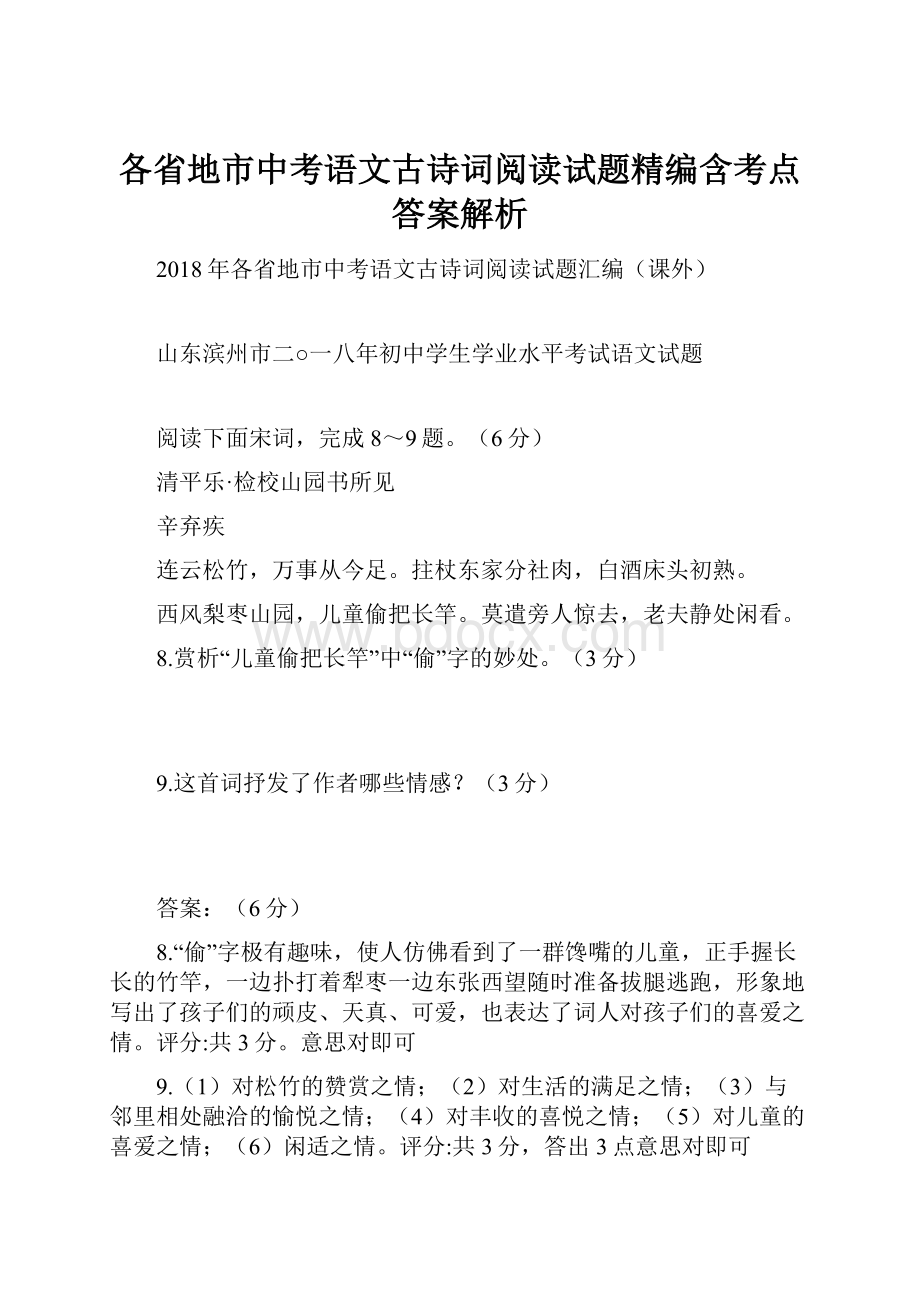

各省地市中考语文古诗词阅读试题精编含考点答案解析

2018年各省地市中考语文古诗词阅读试题汇编(课外)

山东滨州市二○一八年初中学生学业水平考试语文试题

阅读下面宋词,完成8~9题。

(6分)

清平乐·检校山园书所见

辛弃疾

连云松竹,万事从今足。

拄杖东家分社肉,白酒床头初熟。

西风梨枣山园,儿童偷把长竿。

莫遣旁人惊去,老夫静处闲看。

8.赏析“儿童偷把长竿”中“偷”字的妙处。

(3分)

9.这首词抒发了作者哪些情感?

(3分)

答案:

(6分)

8.“偷”字极有趣味,使人仿佛看到了一群馋嘴的儿童,正手握长长的竹竿,一边扑打着犁枣一边东张西望随时准备拔腿逃跑,形象地写出了孩子们的顽皮、天真、可爱,也表达了词人对孩子们的喜爱之情。

评分:

共3分。

意思对即可

9.

(1)对松竹的赞赏之情;

(2)对生活的满足之情;(3)与邻里相处融洽的愉悦之情;(4)对丰收的喜悦之情;(5)对儿童的喜爱之情;(6)闲适之情。

评分:

共3分,答出3点意思对即可

2018年江苏省宿迁市语文中考试题

阅读下面两首诗,完成下列小题

山 中

[唐]王勃

长江悲已滞,万里念将归。

况属高风晚,山山黄叶飞。

初至巴陵与李十二白裴九同泛洞庭湖(其一)

[唐]贾至①

江上相逢皆旧游,湘山永望不堪愁。

明月秋风洞庭水,孤鸿落叶一扁舟。

(选自《全唐诗》,中华书局1960年版)

[注]①贾至曾调守到此。

5. 两首诗共同使用的意象有:

江水、___________________。

6. 贾至在诗中抒发了哪些感情?

【答案】5.高山、落叶、秋风

6. 相逢喜悦,淡泊坦荡,感伤惆怅

【解析】

5. 本题考查的是对诗歌内容的理解。

解答此题的关键是在理解诗歌内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。

两首诗共同使用的意象有:

江水、高山、落叶、秋风。

山东德州市2018年初中学业水平考试语文试题

阅读下面文字,完成下列小题。

陇西行

(唐)陈陶

誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。

可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。

7. 本诗从题材上属于(______),这一题材的唐代代表诗人还有(_______)。

8. “貂锦”在句中指战士,运用了什么修辞手法?

前两句表现了他们怎样的精神风貌?

9. 末两句采用虚实结合的手法,请简要分析。

【答案】7.

(1).边塞诗

(2).高适(岑参)

8. 借代 英勇无畏,视死如归。

9. “河边骨”是实写,“梦里人”是虚写,强烈的对比,表达了诗人对人民的同情,对和平的渴望。

借助想象,扩大意境,深化主题。

【解析】

7. 试题分析:

考查对诗词常识的识记。

《陇西行》是乐府《相和歌·瑟调曲》旧题,内容写边塞战争。

陇西,即今甘肃宁夏陇山以西的地方。

这首《陇西行》反映了唐代长期的边塞战争给人民带来的痛苦和灾难。

所以从题材上属于边塞诗。

唐代边塞诗人主要的代表作家是高适、岑参、王昌龄、崔颢等。

8. 试题分析:

考查对修辞手法和诗文内容的理解。

(1)借代:

指的是不直说某人或某事物的名称,而是借和它密切相关的名称去代替,这种辞格也叫做“换名”。

其中,用来代替的事物叫做借体,被代替的事物叫做本体。

“貂锦”原指战士身上穿着的衣服,这里采用的“局部代整体”的借代的修辞手法。

(2)诗文的前两句的意思是:

唐军将士誓死横扫匈奴奋不顾身,五千身穿锦袍的精兵战死在沙场。

这两句诗以精炼概括的语言,叙述了一个慷慨悲壮的激战场面。

唐军誓死杀敌,奋不顾身,但结果五千将士全部丧身“胡尘”的悲壮事实。

“誓扫”“不顾”等词语,表现了唐军将士英勇无畏,视死如归的献身精神。

据此理解概述作答。

9. 试题分析:

考查对表现手法的理解分析。

诗文中的“无定河边骨”和“春闺梦里人”,一边是现实将士战死沙场的真实场景,一边是梦境中少妇们梦中相依相伴的恋人,虚实相对,对比鲜明,造成强烈的艺术效果。

一个“可怜”,一个“犹是”,凝聚了诗人对战死者及其家人的无限同情。

据此理解作答。

成都市2018年高中阶段教育学校统一招生考试语文试题

阅读下面的五代词,完成小题。

南乡子

李珣

烟漠漠,雨凄凄,岸花零落鹧鸪啼。

远客扁舟临野渡,思乡处,潮退水平春色幕。

13. 烟、雨、落花、鹧鸪组合在一起,除了点明暮春时节之外,还有哪些作用?

请简要作答。

14. 下面哪一个选项的诗句最能表达词中“远客”的心境?

请作出判断并简要分析。

A. 春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。

B.迷津欲有问,平海夕漫漫。

C. 浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

D.仍怜故乡水,万里送行舟。

【答案】13.从“思乡”二字告诉我们这是一首思乡小词。

词中写岸边烟雨朦胧,花瓣伴着雨滴飘落水中,鹧鸪几声啼叫,寥寥几笔就勾勒出一幅凄凉孤寂的画面,借景抒情,为下文渲染了离愁别恨的思乡之情做铺垫。

14.C

【解析】

13. 本题考查了对诗歌语句的赏析能力,诗歌句子赏析需要我们在了解诗歌的结构和作者思想情感的基础上作答。

结合诗句的内容“烟漠漠,雨凄凄,岸花零落鹧鸪啼”分析,这首诗借景抒情,用烟、雨、落花以及鹧鸪的叫声来渲染思乡之情。

14. 此题考查学生对作者思想感情的把握。

《南乡子》表达的“远客”心境是,身在遥远异乡,内心孤独凄凉,思归心切,却只能在潮退的日暮春色里,遥寄乡愁。

而C中“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”,也是表达了作者深处边疆之“远”,保家卫国,但功业未建,只有在杯酒中表达内心的孤独凄凉,寄托思乡之愁。

ABD三项并没有体现出这种心境,故选C。

2018年山东东营市初中学业水平考试语文试题

阅读欣赏

(一)(4分)

渔 翁①

柳宗元

渔翁夜傍西岩②宿,晓汲清湘燃楚竹。

烟销日出不见人,欸乃③一声山水绿。

回看天际下中流,岩上无心云相逐。

注:

①本诗写于谪居永州期间。

②西岩,湖南永州西山。

③欸乃,摇橹声。

8. “渔翁”形象在诗中有何作用?

(2分)

9.前人评价本诗“有奇趣”“内蕴活脱,曲尽其妙”,对此任选角度谈谈你的理解。

(2分)

8.答案:

①贯穿诗歌内容。

渔翁作为核心形象,既贯穿起对山水的描写,又与山水结成不可分割的整体。

渔翁因这样的山水显出品行的高洁,山水因渔翁的活动赋予了奇趣和魅力。

②以之自况。

渔翁是追慕高洁志趣和超然物外、独得其乐生活的诗人的化身。

③寄寓心志,表达心境。

渔翁是表情达意的凭借和载体,借渔翁形象寄托诗人对自由安适生活的热切向往,表现悲怆无奈、清冷凄苦的心境。

评分:

答对其中一种得2分,共2分。

意思对即可。

9.答案示例:

构思一,直中见曲,平静中见波澜。

以时间为序,完整呈现渔翁从夜宿到白天行舟江上的过程,行文流畅而又曲折跌宕,引人入胜。

构思二,发现独到,匠心独运。

截取渔翁生活的一个片断,将渔翁活动与自然景色的变幻和谐统一起来,突出表现渔翁于山水间的独得自乐、无忧无虑,寄寓诗人的情怀。

构思三,以诗人感受建立起渔人与自然的关系,创造出神秘新奇的境界。

“烟销日出”,渔翁该与诗人见面了,却“不见人”,反常创造出了奇趣。

耳闻“欸乃一声”与目见“山水绿”之间本不相干,但诗人却使之建立起依存关系,仿佛“山水绿”为“欸乃一声”所致,让日光下山水顷刻变得青翠碧绿、赏心悦目。

可谓曲尽其妙。

写法一,以虚写实。

“欸乃一声山水绿”一句,渔翁不以形现,而以声出,以虚写实,给读者留下无限的想象空间,为渔翁的形象笼上一层神秘的色彩。

写法二,寄情于景。

诗人热切向往自由安适的生活,渴望摆脱内心的苦闷和抑郁,于是在自然山水中找到了寄托,平静淡雅的自然山水在诗人眼里骤然变得充满奇异色彩和神妙趣味,进而创造出物我合一、情景交融的意境。

写法三,借写渔翁写自己。

诗人通过描写渔翁置身于山水天地之间,创设人与自然和谐统一的境界,巧妙传达出诗人寄情山水、追慕隐者的心态。

语言一,避俗出新。

“汲清湘燃楚竹”造语新奇,诗人不说汲“水”燃“薪”,而用“清湘”“楚竹”来借代,写出诗人超凡脱俗、孤高孑立的品性。

语言二,平中见奇。

“绿”字既化静为动,写出山水变幻的疾速,又创造出旷远清新、怡人心神的境界。

语言三,形象活脱。

“岩上无心云相逐”,运用拟人的手法,写出了景物的自由自在、无拘无束,反衬出诗人内心的孤寂与怅惘。

评分:

答对得2分,共2分。

从构思、写法、语言中任一方面答出其中一个角度即可。

其他答案符合题意亦可。

济宁市2018年高中段学校招生考试

语 文 试 题

11.阅读下面这首清诗,回答问题。

(4分)

窘况为许衡州①赋

郑燮

半缺柴门叩不开,石棱砖缝好苍苔。

地偏竹径清于水,雨冷诗情瘦似梅。

山茗未赊将菊代,学钱无措唤儿回。

塾师②亦复多情思,破点经书手送来。

【注释】①许衡州:

郑燮之友,生活困窘。

②塾师:

指郑燮。

(1)分析诗中“竹”“梅”“菊”等意象的作用。

(2分)

(2)尾联表达了诗人怎样的感情?

(2分)

11.

(1)【答案】一方面用来表现许衡州生活的困窘,另一方面喻指困境中保持高洁情操的追求。

【评分标准】每点1分,共2分。

(2)【答案】表达了对朋友的关心体贴之情。

【评分标准】意思对即可,共2分。

盐城市二〇一八年初中毕业与升学考试语文试题

(一)阅读下面这首诗,完成第8题。

(6分)

8.

宿牛群头①

胡 助

荞麦花开草木枯,沙头雨过拙蘑菇。

牧童拾得满筐子,卖与行人②供晚厨。

(选自《元明清诗歌鉴赏辞典》)

【注】①牛群头:

地名。

②行人:

行旅之人,指作者自己。

(1)诗中“拙”“满”二字用得好,请作简要分析。

(2)这首诗表现了作者怎样的情感?

答案:

(1)“茁”是旺盛的意思,“满”是装满的意思,形象地写出了雨过之后,蘑菇长得十分旺盛,数量很多,表现了大自然的生机勃勃,表达了作者对自然美景的喜爱之情。

(2)表达了作者旅途中的安逸闲适。

【解析】

(1)本题考查诗歌语言的赏析。

古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。

答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。

作答时,先解释词语的意思,然后分析其表达效果,最后再指明作者的情感。

这里首先要注意“拙”应该是通假字,同“茁”,“茁壮”的意思,用来修饰“蘑菇”,写出蘑菇长得旺盛;“满”则写出蘑菇的多。

由此可以看出,描写的对象主要是“蘑菇”,写出它的旺盛与多,从而表现出大自然的生机,表达了作者的喜爱之情。

“茁”是旺盛的意思,“满”是装满的意思,形象地写出了雨过之后,蘑菇长得十分旺盛,数量很多,表现了大自然的生机勃勃,表达了作者对自然美景的喜爱之情。

(2)本题考查分析诗人情感的能力。

作答时注意诗歌中的景的特点以及诗人的言行。

从诗歌的一二两句可以看出,诗人这里描写的是大自然的美丽之景,而三四两句则是写诗人从牧童那里买来蘑菇做晚饭,表现出诗人的安逸闲适之情。

译文:

乔木花开的时候草木其他草木都枯萎了,一场雨后,蘑菇长得非常茂盛。

牧童捡了满满一筐,卖给我做晚饭。

【解析】《宿牛群头》是诗人描写在羁旅途中见到的美丽的自然之景与人的活动,表达了诗人对自然美景的喜爱之情及旅途中的安逸闲适。

本题考查了对诗歌内容的理解能力和体会诗人表达的思想感情,一般难度较大鉴赏古诗词,一般从作者的人生背景、从当时的社会环境、从诗词所表达的意境、别人的评价、翻看诗词的注释等几方面鉴赏。

攀枝花市2018年高中阶段教育学校招生统一考试语文试卷

(二)古诗词鉴赏(4分)

10、阅读下面的宋诗,完成题目。

(4分)

乙卯重五①

陆游

重五山村好,榴花忽已繁。

粽包分两髻②,艾束著危冠③。

旧俗方储药,羸躯亦点丹。

日斜吾事毕,一笑向杯盘。

【注释】①乙卯:

指1195年,这年作者71岁,在家乡绍兴隐居。

重五:

农历五月五日,端午节。

②棕包分两髻:

粽子有两个尖尖的角,古时又称“角黍”。

③艾束著危冠:

高高的帽子上插上艾枝。

(1)诗句“粽包分两髻,艾束著危冠”运用了什么修辞手法?

写了端午节的什么习俗?

(2)请结合全诗内容,概括诗人“笑”的原因。

答案:

(1)比喻(或对偶);吃粽子、插艾枝

(2)山村景色美好;节日气氛浓厚;较早做完天的事情;能轻松享用晚餐。

(意思对即可)

【解析】本题考查诗歌阅读。

《乙卯重五诗》这首五律具体描写了南宋在端午节这天的生活习惯。

作者吃了两角的粽子,高冠上插着艾枝。

依旧俗,又忙着储药、配药方,为的是这一年能平安无病。

到了晚上,他身心愉快地喝起酒来。

从中可以反映出,江南端午风俗,既有纪念屈原的意思,又有卫生保健的内容,表达了诗人端午节的喜悦心情。

(1)本题考查诗歌手法与内容理解。

诗句“粽包分两髻,艾束著危冠”意思是:

吃了两只角的粽子,高冠上插着艾蒿。

粽子有两个尖尖的角,就像“发髻”,运用了比喻的修辞。

从句式来看,这两句“粽包”与“艾束”、“分两髻”与“著危冠”词性相对,属于对偶。

“粽包”是端午节吃粽子习俗,“艾束”是高高的帽子上插上艾枝。

据说艾叶气,熟芬芳,能通九窍,去疾病,故载于帽子上。

从这两句中可以看出端午节的习俗有:

吃粽子、插艾枝。

译文:

端午节到了,火红的石榴花开满山村。

吃了两只角的粽子,高冠上插着艾蒿。

又忙着储药、配药方,为的是这一年能平安无病。

忙完了这些,已是太阳西斜时分,家人早把酒菜备好,他便高兴地喝起酒来。

古典诗词鉴赏的基本方法:

一、了解作者所处时代背景和特定的写作背景。

二、把握作者思想特点和诗词创作的风格流派。

三、品味词句、把握意象并进而领悟诗词意境。

四、探究诗词中景、事、人、典的用意和直接抒情议论的关键句。