寄生虫学病例分析.ppt

《寄生虫学病例分析.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《寄生虫学病例分析.ppt(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

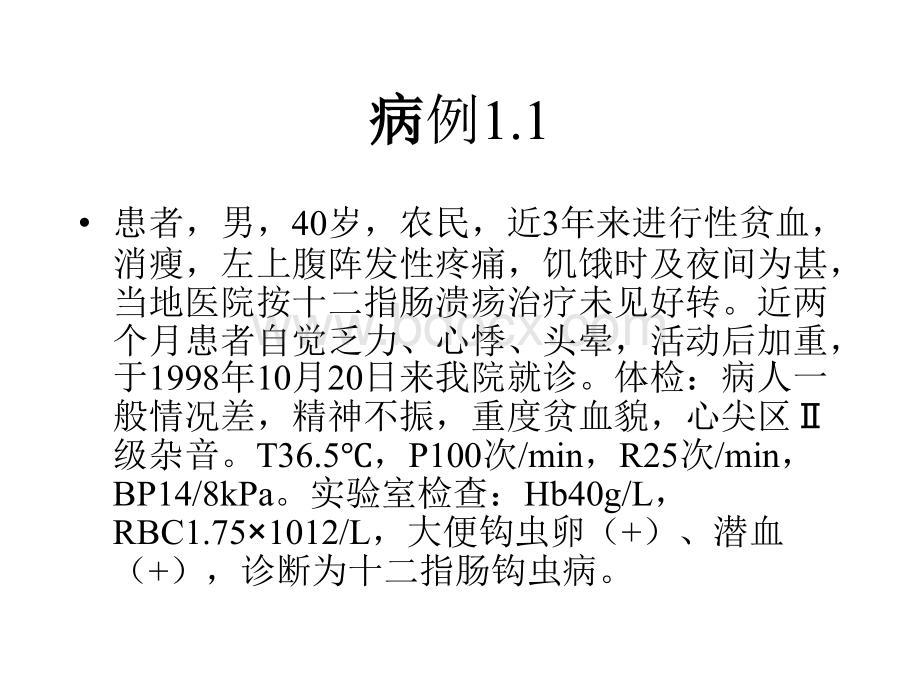

病病例1.1患者,男,40岁,农民,近3年来进行性贫血,消瘦,左上腹阵发性疼痛,饥饿时及夜间为甚,当地医院按十二指肠溃疡治疗未见好转。

近两个月患者自觉乏力、心悸、头晕,活动后加重,于1998年10月20日来我院就诊。

体检:

病人一般情况差,精神不振,重度贫血貌,心尖区级杂音。

T36.5,P100次/min,R25次/min,BP14/8kPa。

实验室检查:

Hb40g/L,RBC1.751012/L,大便钩虫卵(+)、潜血(+),诊断为十二指肠钩虫病。

为进一步确诊行胃镜检查。

见十二指肠球部有弥散性出血点,大弯前壁可见2对钩虫合抱。

后壁进入球部2cm,可见一对钩虫在吸血,球后环状皱襞上布满小的出血点。

从十二指肠内取出3对钩虫合抱体。

给予左旋咪唑125mg顿服,连服2天。

半月后再重复一次同时口服右旋糖酐铁100mg/次,Vc0.3g/次,叶酸100mg/次,每天三次。

患者症状、体征逐渐消失,痊愈出院。

(山东省济宁市第一人民医院谷书华:

十二指肠球后钩虫病误诊1例中国寄生虫病防治杂志1999;12:

(1))钩虫钩虫女,20岁。

5年来反复出现上腹部疼痛伴反酸、嗳气。

出现解黑便及呕血,伴头晕、眼花及乏力2天入院体查:

体温38.2,脉搏126次/分,呼吸22次/分,血压120/75mmHg,急性重病容,贫血貌,心肺正常,腹平软,未触及包块,上腹部轻压痛,无反跳痛,肝脾未触及,腹水征(-),肠鸣音活跃。

血红蛋白60g/L,白细胞13.2109/L,中性0.80,淋巴0.14,嗜酸性粒细胞0.06。

肝肾功能、电解质等均正常诊断:

十二指肠球部溃疡并大出血;失血性贫血。

因非手术治疗不能控制出血,乃予急诊手术。

病病例1.2术中见十二指肠球部后壁有一溃疡约0.80.5cm大小,溃疡面及周围粘膜均有活动性渗血不止,行B式胃大部切除术。

术后第9天再次解血便,呕吐鲜血,经非手术治疗无效,考虑胃肠吻合口出血,再次剖腹探查,术中见胃肠吻合口粘膜渗血不止,未发现溃疡,切除吻合口,行胃空肠RouxenY式吻合术,切除吻合口组织送病理检查。

再次术后第2天又发呕血及便血,胃镜检查发现吻合口远端有散在点状陈旧性出血面。

病检报告:

(吻合口)肠粘膜出血并有钩虫。

停用止血药,按钩虫病予以驱虫治疗,呕血及血便停止,治愈出院随访2年,情况良好,未再发出血从这个病例中我们应该记取什么经验教训在患者的整个诊疗过程中医生有什么疏失病病例2.1病儿,男,12岁。

1997年3月在全麻体外循环直视下进行房间隔缺损修补术。

术后4小时左侧呼吸音明显减低,经所管插管内吸痰未见明显好转。

继续吸痰病儿咳嗽,从气管插管内突然吸出一条蛔虫幼虫,左侧肺部呼吸音立即恢复正常。

术后病儿恢复顺利,第12天痊愈出院。

(浙江医科大学附属第二医院心胸外科朱家光等:

室间隔缺损伴蛔虫钻肺1例中华胸心血管外科杂志1998;14(6))蛔虫蛔虫病病例2.2沈,女,14岁,宁夏某地区小学学生。

1996年10月以突发性哮喘为主诉就诊,患儿多于白天出现呼吸稍短促,轻度干咳,但夜间哮喘加重,甚至出现端坐呼吸,体温正常,但患儿两肺均闻及哮鸣音,肝脏有轻度肿大,在哮喘的同时伴发痒性皮炎,于二年前曾有排蛔虫史。

白细胞分类:

嗜酸性粒细胞增加至63。

痰液检查发现有大量嗜酸性粒细胞。

X线检查,见肺纹理增粗,粪检中发现有某种寄生虫虫卵,体检发现上腹部触及一包块,质软,尚可活动。

患儿经B超检查于上腹部探及团块回声,界限清。

口服造影剂后,于左侧腹显示反“C”形肠袢,其内可见“发束状”阴影。

1、该患儿突发性哮喘和哪些寄生虫感染有关?

2、本病例出现的临床症状和各类检查结果提示是哪种寄生虫感染最为可能?

3、本病例的确诊应以什么为根据?

上述各项检查均各有什么意义?

4.、本病例应采取什么样治疗方案为佳?

蛔虫引起的并发症病例病例3患者,女,23岁,因四肢抽搐反复发作1年余,加重2天,于1997年7月8日以原发性癫痫收住院。

检查:

T36.6,P20次/分,BP13/10kPa,神志不清,处于昏迷状态,双侧瞳孔等大等圆,直径2.0mm,光反射消失。

四肢肌张略低。

可见不自主活动,双膝腱反射+,双侧巴氏征阳性。

治疗:

给予脱水、利尿、控制癫痫发作等药物治疗,入院后第3天病人神志转清,抽搐停止发作。

追问病史,患者曾在当地医院诊为原发性癫痫,长期口服苯妥英钠治疗。

服药期间癫痫发作仍频繁,并有排节片史。

颅脑CT检查,示两侧大脑半球实质点状密度增高影。

腰穿检查,压力2.1kPa,潘氏试验(+),脑脊液酶联免疫吸附试验阳性,确诊为脑囊虫病,予以丙硫咪唑治疗2个疗程,症状缓解出院。

猪囊尾蚴病(猪囊虫病)猪囊尾蚴病(猪囊虫病)病例病例4患者,男性,37岁。

因反复发作性黄疸伴肝功能损害5年余入院,入院前半年症状加重,于1995年7月11日以“黄疸原因待查”入院。

患者1990年5月初起因腹痛黄疸伴肝功能损害,曾住院5次,累计时间逾1年,分别诊断为“急性胆囊炎,胆石症,肝内胆管扩张”,“早期胆汁性肝硬化”,“胆囊结石,肝内胆管结石”,“慢性活动性肝炎,肝炎后肝硬化”等,曾行“胆囊切除术”和“脾切除及脾静脉分流术”,但黄疸一直未消退,时有右上腹痛,乏力纳差等症状。

体检:

体温37.2,面色灰暗,巩膜、皮肤黄染,未见肝掌,蜘蛛痣及出血点,浅表淋巴结无肿大,腹平软,未见腹壁静脉曲张,中上腹部有两条手术疤痕,分别长15cm和20cm,肝肋下未及,Murphy正阴性,肝脾区无叩击痛,移动性浊音阴性,双下肢无水肿。

血白细胞7.4109/L,中性0.40,淋巴0.53,单核0.07,血小板142109/L,粪便中未查见寄生虫卵。

血清总胆红素127mol/L,ALT1048IU/L。

B超检查“肝脏大小形态正常,光点分布均匀,肝右前叶肝管内有多枚大小不等之强回声,成窜排列,后伴声影,血管走行清晰,门静脉内径正常,总胆管9mm”。

入院后经认真追问病史患者于1988年赴深圳工作3年,期间经常食生鱼片,遂考虑华支睾吸虫病,1995年7月25日抽血送中国预防医学科学院寄生虫病研究所查华支睾吸虫抗体140阳性(ELISA法)8月2日再查血华支睾细虫抗体140阳性,皮内试验阳性,并殖吸虫抗体(ELISA法)、血吸虫抗体(乳胶试验)均为阴性,诊断为华支睾吸虫病。

再行粪检3次,未查见虫卵。

8月15日肝脏穿刺活检,抽吸出肝组织呈碎屑状,病理报告“肝细胞轻度空泡变性,可见肝窦内淤血,分叶核细胞浸润少量纤维组织增生”。

8月16日予吡喹酮治疗(150mg/kg,5日疗程),同时经保肝退黄及抗感染治疗,肝功能正常,于8月30日出院。

出院后4月,血华支睾吸虫抗体阳性(140,皮内试验阳性,再服吡喹酮一疗程,1996年6月时随访,患者肝功能正常,可正常生活和从事轻工作。

(解放军第213医院,大连薛塔塔:

华支睾吸虫病误诊一例中国寄生虫学与寄生虫病杂志1999;17

(1):

59)华支睾吸虫病病例病例6患者,女,52岁,农民。

因咳嗽、胸痛、气促1月,左下肢肿痛半月入院。

1月前无明显诱因出现咳嗽、气促、胸痛、胸闷,入当地县医院治疗,胸穿刺抽出黄色清亮胸水,以后为血性胸水,给予青霉素、链霉素等治疗两周症状无好转。

半月前出现左下肢肿胀疼痛,即入我院诊治。

查体:

T37.3,P88次/分,R24次/分,BP14/10kPa,慢性病容,一般情况差,双颌下淋巴结、左锁骨上淋巴结、左腹股沟淋巴结肿大,约2cm3cm,压痛,活动,气管左偏,右胸饱满、叩浊、呼吸音消失、语颤及语音传导减弱,肝肋下2cm、剑下3cm、触痛,左髋关节以下肢体明显肿胀,呈凹陷性,皮温高于右侧,膝关节以下皮肤发绀,无表浅静脉曲张和溃疡,两侧足背动脉无明显差异,余(-)。

胸片示右侧胸腔大量积液,胸穿为血性胸水。

李凡它试验(),比重1.024,蛋白7.831g/L,红细胞23250个/mm3,白细胞530个/mm3,中性细胞68,淋巴细胞32,胸水涂片未查见微丝蚴,胸水查抗酸杆菌(-)。

胸水中查见恶性肿瘤细胞;血常规:

白细胞13.6109/L,中性粒细胞80,淋巴细胞20,外周血查见马来微丝蚴。

口服左旋咪唑、海群生治疗一周,左下肢肿胀渐消失、疼痛及活动障碍减轻,周血查微丝蚴明显减少,继续维持治疗。

但胸水经上述治疗及配合胸穿抽液等治疗,无吸收好转,且进行性增加,胸闷、气促加重,体质日差,两周后因呼吸困难,全身衰竭而死亡。

(四川自贡市第一人民医院内科赵芝蓉:

丝虫病合并血性胸水1例报告重庆医学No.2Vol.281999)丝虫病丝虫病病例病例5患者男,54岁。

腹泻2个月,便血2周,以结肠癌收住院。

B超检查:

肝右叶有2个低回声块,直径分别为7.7cm及6.0cm,内部回声不均匀,诊断“多发实性占位病变,转移瘤”CT扫描:

肝内有2个直径7.5cm及6.0cm类圆形低密度区,回声不均,内有混浊状高密影,CT值2080HU,增强扫描肿块无强化,诊断“肝右叶多发性占位伴出血,符合转移瘤”,电子束CT扫描:

肝胶体示肝叶2个放射性缺损区,直径分别为9.4cm及6.8cm,边界欠清晰;肝血流灌注动脉期无早期充盈出现;肝血池示放射性缺损区仍呈减低缺损改变,无填充。

诊断“肝右叶多发巨大占位病变”。

结肠镜检查诊断“溃疡性结肠炎”。

为了解肝内多发转移瘤组织来源,行B超引导下穿刺活检,组织切割针未获得组织条,随后抽吸,从肿块内抽出咖啡色液体,生理盐水涂片查出阿米巴活动滋养体,诊断为肝阿米巴脓肿。

半个月内先后3次行超声引导下脓肿穿刺抽吸术,共抽出脓液650ml,并反复用甲硝唑溶液冲洗脓腔及脓腔内保留部分甲硝唑溶液治疗,1个月后脓腔明显缩小。

1年后CT复查:

肝内仅见1个直径1.0cm残腔,已随访4年,除肝内有一很小残腔外,患者无任何症状。

(北京海军总医院朱世华邱保安:

多发性巨大阿米巴肝脓肿的介入超声诊断及治疗一例中华放射学杂志1998年第32卷第8期)肝阿米巴脓肿病例病例7患者,男,21岁,工人,全身浮肿伴尿少、恶心10d、皮疹并瘙痒20d入院。

患者于20d前全身皮肤出现细小皮疹伴瘙痒,夜间瘙痒加剧。

双下肢多处皮肤化脓性感染,10d前全身出现水肿,颜面及双下肢尤甚,伴尿少、恶心,无尿频尿急尿痛,入院时下肢浮肿加重,并气促、咳嗽。

无传染病史记载。

查体:

体温37.4,血压24/13kPa,神志清,面色稍苍白,躯干及四肢见密集分布粟粒状淡红色丘疹水疱,尤以指缝、腕部屈侧、腋窝、下腹部、股内侧、阴囊部为甚,对称分布。

见抓痕、皮损,以毛囊为中心的小脓点,右下肢有一约大小为1cm1cm溃疡面,有脓性分泌物。

颜面轻度水肿,有凹陷性,心肺检查(-)、肝脾未触及肿大,双肾区叩击痛(+),双下肢重度凹陷性水肿,神经系统无异常发现。

实验室检查:

疥螨(+),WBC14.9109/L、S:

0.27、M:

0.13、L:

0.59,尿蛋白为(+),潜血(+),管型尿,耳垂三次采血查血丝虫和微丝蚴(-),血沉:

45mm/h,ASO:

823U,BUN:

9.2mmol/L,Cr:

194.3mol/L,24h尿蛋白定量为2.55g/1.7L,尿细菌培养(-),肝肾超声检查无异常,心电图正常,胸部摄片正常。

诊断:

疥疮并细菌感染。

急性肾炎。

治疗方法:

外用药选用硫磺软膏,1周后皮疹消退,瘙痒消失,溃疡面用高效碘伏涂擦1周愈合,同时应用5GNS250mL加入丹参液14mL静滴,每日一次,雷公藤片2片、每日3次,并行利尿、支持对症治疗。

住院3周后痊愈出院。

(广东顺德市桂洲医院尤永森等:

疥疮并急性肾炎1例广东医学19993)疥疥疮疮病例病例8近几年来我们遇到顽固性泌尿系感染6例,其中男4例,女2例,年龄2940岁,均已婚。

病史6个月3年,均表现为反复发作的尿频、尿急、尿痛、血尿等。

症状发作时尿中均查见脓细胞,有2例尿培养出大肠杆菌。

给予呋喃呾啶、吡哌酸等治疗后症状均能缓解,但易复发,因此而就诊均在4次以上,多者达10次以上。

2例在普通尿液中查见滴虫;另4例在尿沉淀中找到滴虫,其中1例女性白带较多且阴道分泌物涂片查见滴虫。

均给予灭滴灵0.2,每日3次,夫