安徽主要农作物稻品种审定标准征求意见稿Word文档下载推荐.docx

《安徽主要农作物稻品种审定标准征求意见稿Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安徽主要农作物稻品种审定标准征求意见稿Word文档下载推荐.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

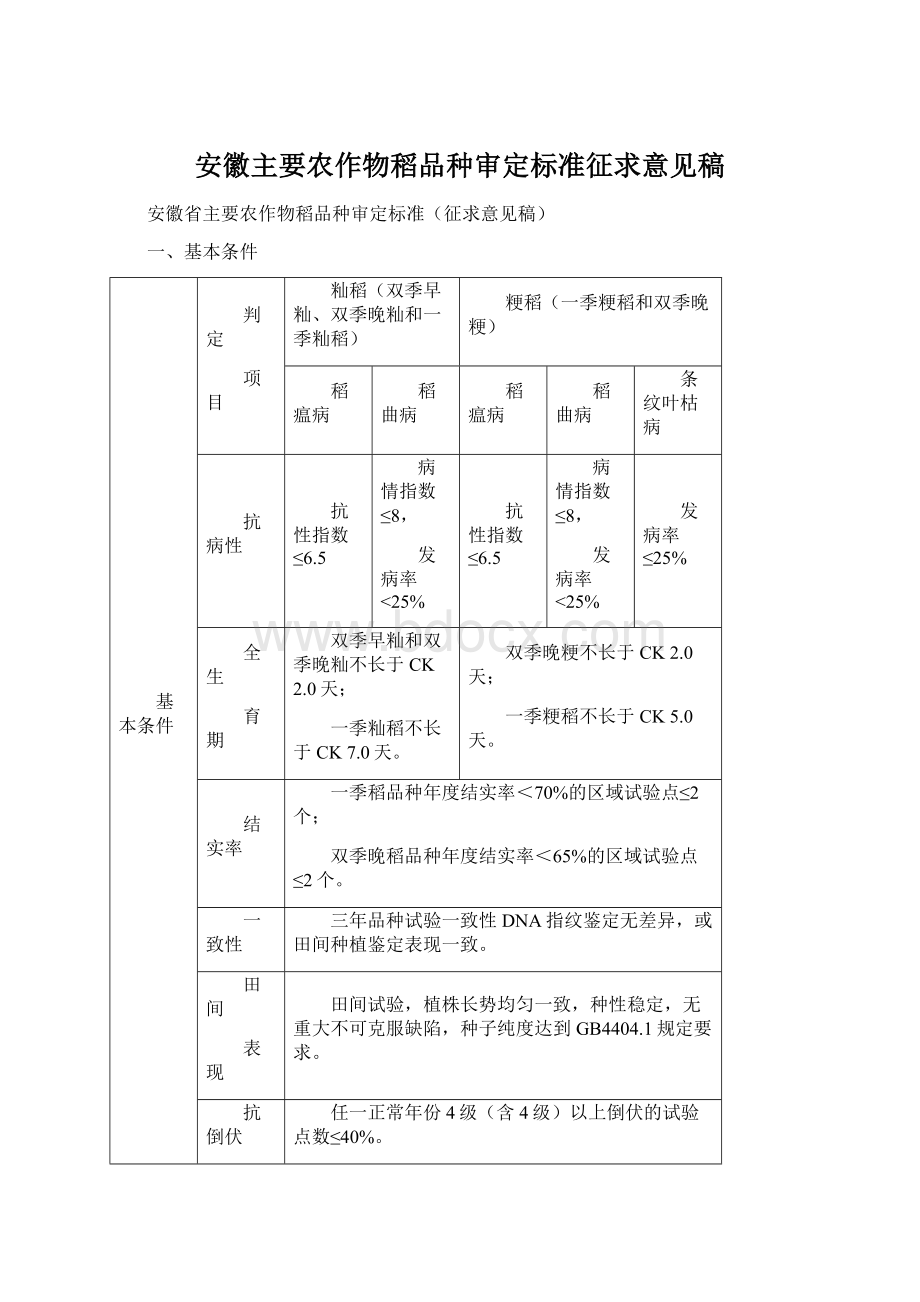

CK为常规

≥7.0%

≥4.0%

优质品种

品质标准符合部颁标准2级及以上。

品质与CK为

同一级别

品质优于CK

1个级别

2个级别

3个级别

CK优于

区试比

CK

区试比CK

比

≥-1.0%

≥-2.0%

≥-5.0%

≥-6.0%

≥-8.0%

≥-9.0%

≥-3.0%

≥-4.0%

≥-7.0%

≥-10.0%

≥-11.0%

≥6.0%

抗病

品种类型

抗

病性

稻瘟病抗性指数≤2,稻曲病病情指数≤6,白叶枯病病情指数≤45且抗性优于CK。

CK为抗性品种,产量指标按高产品种类型执行;

CK为非抗性品种,产量参照按高产品种类型执行,区试、生试相应指标允许比CK降低≤2%。

特殊类型

有色米:

包括红米、黑米、紫米、绿米等;

特早熟早籼类型:

全生育期≤100天,日产量≥4.0公斤;

旱稻:

抗旱级别≤5。

三、有关规定

1.产量:

要求比对照增产的,应达到显著水平(联合方差分析达标或一年达标两年平均达标)。

达到增产要求的,任一年份不得减产;

达到平产或减产要求的,任一年份不得显著减产(优质品种除外)。

2.品种的特异性、一致性和稳定性:

以DUS测试结果和由安徽省农作物品种审定委员会指定DNA指纹鉴定机构的检测结果为准。

3.品种审定通过原则:

在满足基本条件的前提下,符合高产品种、优质品种和抗病品种任一类别规定要求的品种,审定通过;

其中有任何一项不达标的,审定不通过。

4.特殊类型品种:

申请者根据相关要求自行提出品种审定标准并开展品种试验,试验方案需提前报安徽省品种审定委员会备案。

附A:

稻品种品质等级

1.籼稻品种品质等级

1品质性状

2等级

4一

5二

6三

7糙米率,%

8≥81.0

9≥79.0

10≥77.0

11整精米率,%

12≥58.0

13≥55.0

14≥52.0

15垩白度,%

16≤1

17≤3

18≤5

19透明度,级

20≤1

21≤2

22蒸煮食用

23Ⅰ

24感官评价,分

25≥90

26≥80

27≥70

29Ⅱ

30碱消值/级

31≥6.0

32≥5.0

35胶稠度/mm

36≥60

37≥50

40直链淀粉(干基),%

4113.0~18.0

4213.0~20.0

4313.0~22.0

2粳稻品种品质等级

44品质性状

45等级

47一

48二

49三

50糙米率,%

51≥83.0

52≥81.0

53≥79.0

54整精米率,%

55≥69.0

56≥66.0

57≥63.0

58垩白度,%

59≤1

60≤3

61≤5

62透明度,级

63≤1

64≤2

65蒸煮食用

66Ⅰ

67感官评价/分≥

68≥90

69≥80

70≥70

72Ⅱ

73碱消值/级≥

74≥7.0

75≥6.0

78胶稠度/mm≥

79≥70

80≥60

83直链淀粉(干基)/%

8413.0~18.0

8513.0~19.0

8613.0~20.0

3.籼糯稻品种品质等级

87品质性状

88等级

90一

91二

92三

93糙米率,%

94≥81.0

95≥79.0

96≥77.0

97整精米率,%

98≥58.0

99≥55.0

100≥52.0

101阴糯米率,%

102≤1

103≤3

104≤5

105白度,级

106≤1

107≤2

108蒸煮食用

109Ⅰ

110感官评价,分

111≥90

112≥80

113≥70

115Ⅱ

116碱消值,级

117≥6.0

118≥5.0

121胶稠度,mm

122≥100

123≥90

126直链淀粉(干基),%

1272.0

4.粳糯稻品种品质等级

128品质性状

129等级

131一

132二

133三

134糙米率,%

135≥83.0

136≥81.0

137≥79.0

138整精米率,%

139≥69.0

140≥66.0

141≥63.0

142阴糯米率,%

143≤1

144≤3

145≤5

146白度,级

147≤1

148≤2

149蒸煮食用

150I

151感官评价,分

152≥90

153≥80

154≥70

156Ⅱ

157碱消值,级

158≥7.0

159≥6.0

162胶稠度,mm

163≥100

164≥90

167直链淀粉(干基),%

1682.0

附B:

稻品种抗病性级别划分标准

1.稻瘟病

抗性级别代号

综合抗性指数I

抗性评定

1

≤0.1

高抗(HR)

3

0.1<

I≤2

抗(R)

5

2<

I≤6

中抗(MR)

7

6<

I≤7.5

感(S)

9

>

7.5

高感(HR)

2.稻曲病

发病率%

病情指数DI

≤3

≤1.0

3<

%≤10

1.0<

DI≤3.5

10<

%≤20

3.5<

%≤7

20<

%≤30

7<

%≤10

30

10

高感(HS)

注:

对按发病率评价达标的,再用病指评价,如病指达则为符合,否则为不符合。

3.条纹叶枯病

籼稻

粳稻

≤5

5<

%≤15

15<

%≤25

%≤40

25<

%≤45

40

45

4.白叶枯病

≤10

10<

I≤25

I≤45

45<

I≤65

65

安徽省小麦品种审定标准(征求意见稿)

品质类型

特性要求

绿色优质品种

普通品种

杂交品种

特殊类型品种

抗赤霉病

抗穗发芽品种

节肥品种

糯小麦、彩色小麦

丰

产

性

较同类对照

平均

≥3.0

单年

≥2.0

增平产点比例

≥50

≥1.0

非同类对照

≥-5.0

≥8.0

≥-3.0

≥5.0

病

赤霉病

淮北及沿淮

MR

MS

淮河以南

R

白粉病和纹枯病

抗性不得同时低于S

单个病害以鉴定年份重的为准。

抗倒伏性

每年区域试验倒伏程度≤3级,且倒伏面积≤40.0%的试验点比例≥70%。

生育期

两年区试的平均生育期比对照≤3天。

小麦品种品质分类见附录A。

品质分析以最好年份为准。

品种类

型

和

说

明

1.优质品种:

强筋、中强筋和弱筋小麦为优质品种。

2.抗穗发芽品种:

白皮小麦抗穗发芽性检测(小麦抗穗发芽性的检测方法NY/T1739-2009)结果达到抗以上级别的品种。

3.抗赤霉病品种:

淮河以南冬麦区达到R、淮北及沿淮冬麦区达到MR的品种。

4.节肥品种:

栽培上比常规施肥量减少20%的品种。

5.高产稳产品种:

品质未达到优质品种标准的普通品种。

6.绿色优质品种试验对照:

有同类品种作为对照时,以有同类品种作为对照为准。

7.特殊类型品种:

糯小麦、彩色小麦(除白色、黄色、红色之外的其他籽粒颜色)。

特殊类型品种的试验按照生产试验进行,时间不少于2个生产周期;

试验对照有同类品种时以有同类品种作为对照为准。

8.倒春寒鉴定:

在天堂寨进行的抗寒性鉴定结果作为参考。

附录A

小麦品种品质分类标准(国家审定小麦品种分类)

类别

粗蛋白质(干基)%

湿面筋(14%水分基)%

吸水率%

稳定时间min

最大拉伸阻力Rm.E.U.(参考值)

拉伸面积cm2

强筋小麦

≥14.0

≥30.5

≥60

≥10.0

≥450

≥100

中强筋小麦

≥13.0

≥28.5

≥58

≥7.0

≥350

≥80

弱筋小麦

<12.0

<24.0

<55%

<3.0

中筋小麦

达不到以上三种小麦品质指标的为中筋小麦。

糯小麦

支链淀粉含量≥98%。

附录B小麦品种抗病性级别划分标准

1.穗部接种条件下小麦赤霉病抗性评价标准

抗病级别代号

平均严重度

抗性评价

免疫Immune(I)

0<平均严重度<2.0

抗病Resistant(R)

2.0≤平均严重度<3.0

中抗Moderatelyresistant(MR)

3.0≤平均严重度<3.5

感susceptible(S)

平均严重度≥3.5

高感HighlySusceptible(S)

2.小麦纹枯病抗性评价标准

严重度分级

病情指数

0<DI≤10

2

10<DI≤20

20<DI≤40

中感Moderatelysusceptible(MS)

4

40<DI≤60

感病Susceptible(S)

DI>60

高感Highlysusceptible(HS)

3.小麦白粉病抗性评价标准

DI≤10

20<DI≤30

30<DI≤40

DI>40

安徽省玉米品种审定标准(征求意见稿)

特性要求

绿色品种

机收

同类对照

/

≥-1.0

增平产点比例%

/

≥0.0

小斑病

S

茎腐病

纹枯病

南方锈病(田间自然发病)

穗腐病(田间自然发病)

倒伏倒折率之和(%)

≤8

≤5

≤15

倒伏倒折率之和达标试点比例(%)

≥70

适收期籽粒含水率(%)

≤28

淮北夏玉米类型区区域试验生育期平均比对照品种不长于2.0天,或收获时的水分不高于对照。

籽粒品质

品种籽粒容重≥710克/升,粗淀粉含量(干基)≥69.0%,粗蛋白质含量(干基)≥8.0%,粗脂肪含量≥(干基)3.0%。

见附录A

说明:

1、病害鉴定以发病重的年份为准,品质检测以最好的年份为准。

2、品种的特异性、一致性和稳定性:

3、专业委员会考察田间试验,发现有以下情况之一的可以一票否决:

品种纯度达不到标准的;

倒伏倒折率之和≥20%的点次占考察试点比例≥30%(因自然灾害导致报废的试点除外);

病害田间自然发病有1个及以上试点达到高感(执行国家玉米试验抗病虫性田间调查和鉴定评价标准)。

④生育期明显晚于对照的。

4、特殊类型品种试验申请者自行组织,试验按照生产试验要求进行,时间不少于2个生产周期;

有同类型品种时,试验应以同类型品种作为对照。

5、以上要求全部达标的品种,审定通过,有任何一项不达标的,审定不通过。

附录A

特殊类型品种划分及品质指标

品种品质

籽粒用玉米品种

糯玉米

粗淀粉含量(干基)≥69.0%,支链淀粉(干基)占粗淀粉总量比率≥97.0%。

高油玉米

粗脂肪(干基)含量≥7.5%。

高赖氨酸玉米

赖氨酸(干基)含量≥0.4%。

茎秆和籽粒用玉米品种

青贮玉米(不包括粮饲兼用)

整株粗蛋白含量≥7.0%,中性洗涤纤维含量≤45%,酸性洗涤纤维含量≤23%,淀粉含量≥25%。

鲜食品种

鲜食甜玉米品种

鲜样品可溶性总糖含量≥10.0%;

外观品质和蒸煮品质评分之和≥85分。

鲜食糯玉米品种

一般类型直链淀粉(干基)占粗淀粉总量比率≤3.0%。

鲜食甜加糯型

直链淀粉(干基)占粗淀粉总量比率<

10.0%。

特早熟玉米品种

用途:

主要用于救灾备荒;

平均生育期≤90天。

附录B

玉米品种抗病性级别划分标准

1.小斑病级别划分标准

病情级别

病症描述

叶片上无病斑或仅在穗位下部叶片上有零星病斑,病斑占叶面积≤5%。

穗位下部叶片上有少量病斑,占叶面积6%~10%,穗位上部叶片上有零星病斑。

穗位下部叶片上有病斑较多,占叶面积11%~30%,穗位上部叶片上有少量病斑。

中抗(MR)

穗位下部叶片或穗位上部叶片上有大量病斑,病斑相连,占叶面积31%~70%。

感(S)

全株叶片基本为病斑覆盖,叶片枯死。

高感(HS)

2.茎腐病级别划分标准

描述

0%<发病株率≤5.0%

5.1%<发病株率≤10.0%

10.1%<发病株率≤30.0%

30.1%<发病株率≤40.0%

发病株率>40.1%

3.南方锈病级别划分标准

叶片上无病斑或仅有无孢子堆的过敏性反应。

叶片上有少量孢子堆,占叶面积少于25%。

叶片上有中量孢子堆,占叶面积26%~50%。

叶片上有大量孢子堆,占叶面积51%~75%。

叶片上有大量孢子堆,占叶面积76%~100%,叶片枯死。

4.纹枯病抗性评价标准

0<DI≤20.0

抗病(HR)

20.1<DI≤40.0

抗(R)

40.1<DI≤60.1

中(MR)

60.1<DI≤80

DI>80.1

5.穗腐病抗性评价标准

病级划分

发病面积占果穗总面积0%~1%

发病面积占果穗总面积2%~10%

发病面积占果穗总面积11%~25%

发病面积占果穗总面积26%~50%

发病面积占果穗总面积51%~100%

安徽省棉花品种审定标准(征求意见稿)

优质品种(Ⅰ型品种)

Ⅱ型品种

Ⅲ型品种

机收品种

常规种

杂交种

区试平均

常规种ck

≥-1.0

≥1.0

≥3.0

特性要求按照“说明”要求。

杂交种ck

≥-2.0

≥-6.0

≥-8.0

区生试增平产点比例

≥0.0比例≥50%

≥5.0比例≥50%

≥-8.0%比例≥50%

≥-3.0比例≥50%

≥3.0比例≥50%

枯萎病指

两年均值≤5.0

每年≤20.0

黄萎病指

两年均值≤25.0

每年≤35.0。

抗虫性

转基因抗虫棉品种,参加区试前需要提交转基因安全证书;

非转基因抗虫棉参试需提供检测报告。

早熟性

每年区域试验、生产试验,霜前花率≥85.0%,特殊年份与对照相当。

2、对照为II型品种。

3、品种的特异性、一致性和稳定性:

4、专业委员会试验田间考察,发现以下情况的可以一票否决:

病害田间自然发病有1个及以上试点枯萎病病指超过20、黄萎病病指超过40的,(执行国家棉花品种试验抗病虫性田间调查和鉴定评价标准)。

5、特殊类型品种:

申请者可自行组织试验,试验按照生产试验要求进行,时间不少于2个生产周期;

提出相关审定指标和标准,报安徽省农作物品种审定委员会备案,以此作为审定依据。

6、以上要求全部达标的品种,审定通过,有任何一项不达标的,审定不通过。

附:

A品质分类标准

两年区域试验平均结果

纤维上半部平均长度mm

断裂比强度cN/tex

马克隆值

整齐度指数

每年纤维上半部平均最低长度mm

每年最低断裂比强度cN/tex

每年最低马克隆值

Ⅰ型品种

≥31

≥32

3.7-4.2

≥83%

≥30

3.5-4.6

≥29

3.5-5.0

≥28

3.5-5.5

≥27

3.5-5.8

适合机械采收品种

株型较紧凑,抗倒伏,第一果枝始节高度20厘米以上,株高120cm左右;

霜前花率90%以上;

含絮力适