福建高考高中数学基础知识归纳及常用公式.doc

《福建高考高中数学基础知识归纳及常用公式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《福建高考高中数学基础知识归纳及常用公式.doc(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

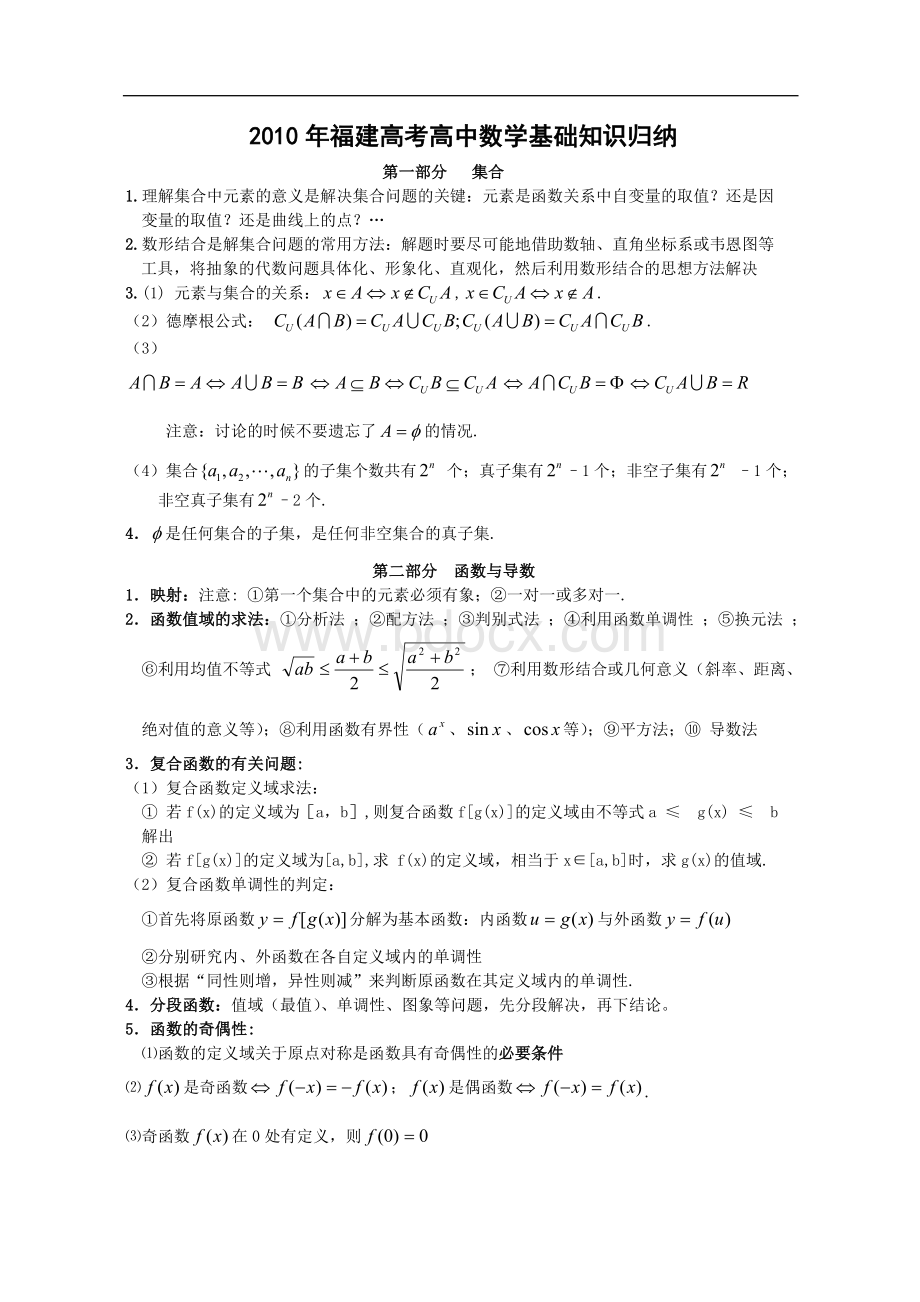

2010年福建高考高中数学基础知识归纳

第一部分集合

1.理解集合中元素的意义是解决集合问题的关键:

元素是函数关系中自变量的取值?

还是因变量的取值?

还是曲线上的点?

…

2.数形结合是解集合问题的常用方法:

解题时要尽可能地借助数轴、直角坐标系或韦恩图等工具,将抽象的代数问题具体化、形象化、直观化,然后利用数形结合的思想方法解决

3.

(1)元素与集合的关系:

.

(2)德摩根公式:

.

(3)

注意:

讨论的时候不要遗忘了的情况.

(4)集合的子集个数共有个;真子集有–1个;非空子集有–1个;

非空真子集有–2个.

4.是任何集合的子集,是任何非空集合的真子集.

第二部分函数与导数

1.映射:

注意:

①第一个集合中的元素必须有象;②一对一或多对一.

2.函数值域的求法:

①分析法;②配方法;③判别式法;④利用函数单调性;⑤换元法;

⑥利用均值不等式;⑦利用数形结合或几何意义(斜率、距离、

绝对值的意义等);⑧利用函数有界性(、、等);⑨平方法;⑩导数法

3.复合函数的有关问题:

(1)复合函数定义域求法:

①若f(x)的定义域为[a,b],则复合函数f[g(x)]的定义域由不等式a≤g(x)≤b解出

②若f[g(x)]的定义域为[a,b],求f(x)的定义域,相当于x∈[a,b]时,求g(x)的值域.

(2)复合函数单调性的判定:

①首先将原函数分解为基本函数:

内函数与外函数

②分别研究内、外函数在各自定义域内的单调性

③根据“同性则增,异性则减”来判断原函数在其定义域内的单调性.

4.分段函数:

值域(最值)、单调性、图象等问题,先分段解决,再下结论。

5.函数的奇偶性:

⑴函数的定义域关于原点对称是函数具有奇偶性的必要条件

⑵是奇函数;是偶函数.

⑶奇函数在0处有定义,则

⑷在关于原点对称的单调区间内:

奇函数有相同的单调性,偶函数有相反的单调性

⑸若所给函数的解析式较为复杂,应先等价变形,再判断其奇偶性

6.函数的单调性:

⑴单调性的定义:

①在区间上是增函数当时有;

②在区间上是减函数当时有;

⑵单调性的判定:

①定义法:

一般要将式子化为几个因式作积或作商的形式,以利于判断符号;②导数法(见导数部分);③复合函数法;④图像法

注:

证明单调性主要用定义法和导数法。

7.函数的周期性:

(1)周期性的定义:

对定义域内的任意,若有(其中为非零常数),则称函数为周期函数,为它的一个周期。

所有正周期中最小的称为函数的最小正周期。

如没有特别说明,遇到的周期都指最小正周期。

(2)三角函数的周期:

①;②;③;

④;⑤

(3)与周期有关的结论:

或的周期为

8.基本初等函数的图像与性质:

㈠.⑴指数函数:

;⑵对数函数:

;

⑶幂函数:

(;⑷正弦函数:

;⑸余弦函数:

;

(6)正切函数:

;⑺一元二次函数:

(a≠0);⑻其它常用函数:

①正比例函数:

;②反比例函数:

;③函数

㈡.⑴分数指数幂:

;(以上,且).

⑵.①;②;

③;④.

⑶.对数的换底公式:

.对数恒等式:

.

9.二次函数:

⑴解析式:

①一般式:

;②顶点式:

,为顶点;

③零点式:

(a≠0).

⑵二次函数问题解决需考虑的因素:

①开口方向;②对称轴;③端点值;④与坐标轴交点;⑤判别式;⑥两根符号。

二次函数的图象的对称轴方程是,顶点坐标是。

10.函数图象:

⑴图象作法:

①描点法(特别注意三角函数的五点作图)②图象变换法③导数法

⑵图象变换:

①平移变换:

ⅰ),———左“+”右“-”;

ⅱ)———上“+”下“-”;

②对称变换:

ⅰ);ⅱ);

ⅲ);ⅳ);

③翻折变换:

ⅰ)———(去左翻右)y轴右不动,右向左翻(在左侧图象去掉);

ⅱ)———(留上翻下)x轴上不动,下向上翻(||在下面无图象);

11.函数图象(曲线)对称性的证明:

(1)证明函数图像的对称性,即证明图像上任意点关于对称中心(对称轴)的对称点仍在图像上;

(2)证明函数与图象的对称性,即证明图象上任意点关于对称中心(对称轴)的对称点在的图象上,反之亦然。

注:

①曲线C1:

f(x,y)=0关于原点(0,0)的对称曲线C2方程为:

f(-x,-y)=0;

曲线C1:

f(x,y)=0关于直线x=0的对称曲线C2方程为:

f(-x,y)=0;

曲线C1:

f(x,y)=0关于直线y=0的对称曲线C2方程为:

f(x,-y)=0;

曲线C1:

f(x,y)=0关于直线y=x的对称曲线C2方程为:

f(y,x)=0

②f(a+x)=f(b-x)(x∈R)y=f(x)图像关于直线x=对称;

特别地:

f(a+x)=f(a-x)(x∈R)y=f(x)图像关于直线x=a对称.

③的图象关于点对称.

特别地:

的图象关于点对称.

④函数与函数的图象关于直线对称;

函数与函数的图象关于直线对称。

12.函数零点的求法:

⑴直接法(求的根);⑵图象法;⑶二分法.

(4)零点定理:

若y=f(x)在[a,b]上满足f(a)·f(b)<0,则y=f(x)在(a,b)内至少有一个零点。

13.导数:

⑴导数定义:

f(x)在点x0处的导数记作

⑵常见函数的导数公式:

①;②;③;④;⑤;⑥;⑦;⑧。

⑶导数的四则运算法则:

⑷(理科)复合函数的导数:

⑸导数的应用:

①利用导数求切线:

注意:

ⅰ)所给点是切点吗?

ⅱ)所求的是“在”还是“过”该点的切线?

②利用导数判断函数单调性:

i)是增函数;ii)为减函数;iii)为常数;

③利用导数求极值:

ⅰ)求导数;ⅱ)求方程的根;ⅲ)列表得极值。

④利用导数求最大值与最小值:

ⅰ)求极值;ⅱ)求区间端点值(如果有);ⅲ)比较得最值。

第三部分三角函数、三角恒等变换与解三角形

1.⑴角度制与弧度制的互化:

弧度,弧度,弧度

⑵弧长公式:

;扇形面积公式:

。

2.三角函数定义:

角终边上任一点(非原点)P,设则:

3.三角函数符号规律:

一全正,二正弦,三正切,四余弦;(简记为“全stc”)

4.诱导公式记忆规律:

“奇变偶不变,符号看象限”

5.⑴对称轴:

令,得对称中心:

;

⑵对称轴:

令,得;对称中心:

;

⑶周期公式:

①函数及的周期(A、ω、为常数,

且A≠0).②函数的周期(A、ω、为常数,且A≠0).

6.同角三角函数的基本关系:

7.三角函数的单调区间及对称性:

⑴的单调递增区间为,单调递减区间为

,对称轴为,对称中心为.

⑵的单调递增区间为,单调递减区间为,

对称轴为,对称中心为.

⑶的单调递增区间为,对称中心为.

8.两角和与差的正弦、余弦、正切公式:

①;;

.

②;.

③=(其中,辅助角所在象限由点所在的象限

决定,).

9.二倍角公式:

①.

②(升幂公式).

(降幂公式).

10.正、余弦定理:

⑴正弦定理:

(是外接圆直径 )

注:

①;②;③。

⑵余弦定理:

等三个;等三个。

11.几个公式:

⑴三角形面积公式:

①(分别表示a、b、c边上的高);②.③

⑵内切圆半径r=;外接圆直径2R=

第四部分立体几何

1.三视图与直观图:

⑴画三视图要求:

正视图与俯视图长对正;正视图与侧视图高平齐;侧视图与俯视图宽相等。

⑵斜二测画法画水平放置几何体的直观图的要领。

2.表(侧)面积与体积公式:

⑴柱体:

①表面积:

S=S侧+2S底;②侧面积:

S侧=;③体积:

V=S底h

⑵锥体:

①表面积:

S=S侧+S底;②侧面积:

S侧=;③体积:

V=S底h:

⑶台体:

①表面积:

S=S侧+S下底;②侧面积:

S侧=;③体积:

V=(S+)h;

⑷球体:

①表面积:

S=;②体积:

V=.

3.位置关系的证明(主要方法):

⑴直线与直线平行:

①公理4;②线面平行的性质定理;③面面平行的性质定理。

⑵直线与平面平行:

①线面平行的判定定理;②面面平行线面平行。

⑶平面与平面平行:

①面面平行的判定定理及推论;②垂直于同一直线的两平面平行。

⑷直线与平面垂直:

①直线与平面垂直的判定定理;②面面垂直的性质定理。

⑸平面与平面垂直:

①定义----两平面所成二面角为直角;②面面垂直的判定定理。

注:

以上理科还可用向量法。

4.求角:

(步骤-------Ⅰ.找或作角;Ⅱ.求角)

⑴异面直线所成角的求法:

①平移法:

平移直线,构造三角形;②用向量法

⑵直线与平面所成的角:

①直接法(利用线面角定义);②用向量法

5.求距离:

(步骤-------Ⅰ.找或作垂线段;Ⅱ.求距离)

点到平面的距离:

①等体积法;②向量法

6.结论:

⑴棱锥的平行截面的性质如果棱锥被平行于底面的平面所截,那么所得的截面与底面相似,截面面积与底面面积的比等于顶点到截面距离与棱锥高的平方比(对应角相等,对应边对应成比例的多边形是相似多边形,相似多边形面积的比等于对应边的比的平方);相应小棱锥与小棱锥的侧面积的比等于顶点到截面距离与棱锥高的平方比.

⑵长方体从一个顶点出发的三条棱长分别为a,b,c,则体对角线长为,全面积为2ab+2bc+2ca,体积V=abc。

⑶正方体的棱长为a,则体对角线长为,全面积为,体积V=。

⑷球与长方体的组合体:

长方体的外接球的直径是长方体的体对角线长.

球与正方体的组合体:

正方体的内切球的直径是正方体的棱长,正方体的棱切球的直径是正方体的面对角线长,正方体的外接球的直径是正方体的体对角线长.

⑷正四面体的性质:

设棱长为,则正四面体的:

①高:

;②对棱间距离:

;③内切球半径:

;④外接球半径:

。

第五部分直线与圆

1.斜率公式:

,其中、.

直线的方向向量,则直线的斜率为=.

2.直线方程的五种形式:

(1)点斜式:

(直线过点,且斜率为).

(2)斜截式:

(为直线在轴上的截距).

(3)两点式:

(、,).

(4)截距式:

(其中、分别为直线在轴、轴上的截距,且).

(5)一般式:

(其中A、B不同时为0).

3.两条直线的位置关系:

(1)若,,则:

①∥,;②.

(2)若,,则:

①且;②.

4.求解线性规划问题的步骤是:

(1)列约束条件;

(2)作可行域,写目标函数;(3)确定目标函数的最优解。

5.两个公式:

⑴点P(x0,y0)到直线Ax+By+C=0的距离:

;

⑵两条平行线Ax+By+C1=0与Ax+By+C2=0的距离

6.圆的方程:

⑴标准方程:

①;②。

⑵一般方程:

(

注:

Ax2+Bxy+Cy2+Dx+Ey+F=0表示圆A=C≠0且B=0且D2+E2-4AF>0

7.圆的方程的求法:

⑴待定系数法;⑵几何法。

8.点、直线与圆的位置关系:

(主要掌握几何法)

⑴点与圆的位置关系:

(表示点到圆心的距离)

①点在圆上;②点在圆内;③点在圆外。

⑵直线与圆的位置关系:

(表示圆心到直线的距离)

①相切;②相交;③相离。

⑶圆与圆的位置关系:

(表示圆心距,表示两圆半径,且)

①相离;②外切;③相交;

④内切;⑤内含。

9.直线与圆相交所得弦长

第六部分圆锥曲线

1.定义:

⑴椭圆:

;

⑵双曲线:

;⑶抛物线:

|MF|=d

2.结论:

⑴直线与圆锥曲线相交的弦长公式:

若弦端点为,则

或,或.

注:

①抛物线:

=x1+x2+p;②通径(最短弦):

ⅰ)椭圆、双曲线:

;ⅱ)抛物线:

2p.

⑵过两点的椭圆、双曲线标准方程可设为:

(同时大于0时表示椭圆;

时表示双曲线);当点与椭圆短轴顶点重合时最大;

⑶双曲线中的结论:

①双曲