大学读书笔记 《秦汉史》 钱穆Word格式.docx

《大学读书笔记 《秦汉史》 钱穆Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大学读书笔记 《秦汉史》 钱穆Word格式.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

国家开始扩充军队,筑成开渠,建设宫室,制造兵器,不得不大量奴役百姓。

游侠和学者穿梭与各国,各国君主和贵族也争相招养食客。

社会发生巨大变化。

在这一时代潮流中剧变最为瞩目的是学术的勃兴。

当初由各国控制的学说转为民间的诸子。

当时各国学术高下差异很大。

大体上说,东方先进,西方落后。

秦自吕不韦后才有著述,而吕不韦也是东方人。

首先兴起的是儒墨,孔子和墨翟都是鲁国人,他们的影响也主要在齐鲁东方。

接着兴起的是法家兵家纵横家,如吴起、商鞅和张仪等,多是三晋之士。

从学风上讲,有东西的差别。

东方齐鲁文化,崇尚文化,重历史,其学风对象以整个社会为主。

其议论思想不是从国家富强为出发点,而是注重对人生的探讨。

至于三晋之士,学术往往局限于一国,仅以国家富强为基准。

此(吕氏春秋)明讥秦政……不韦书成,布诸咸阳市门,而其言犹如此。

则当时吕氏宾客,口谈议论,其所不见于文字者,又当如何乎。

凭此推想,则无怪不韦之终必招忌贾祸矣。

旧史述不韦事迹,其实多可疑处。

最著者如称秦始皇为吕不韦子,其说实无根。

同时楚相春申君见杀,而杀之者楚幽王悼,亦流言是春申君子。

其情迹与吕不韦大体相似。

同时发生此二怪事,较之古史传说,桀纣暴行,先后相类,更为出奇。

……东方宾客在文化的见地上轻傲秦人,而秦人对东方文化亦始终不脱其歧视与嫉视之意,则为吕氏取祸之最大原因也。

……(李斯焚书之论)其背景实即战国以来齐鲁学与三晋学之冲突也

(汉初)学风则大抵可论,治黄老则主清静无为,治申商则务循名切实。

要之沿袭秦廷以古非今之禁,卑之无甚高论,求为当身之可行则止。

至于其变而渐趋于复古,则其动机似先发于王国,而犹不在中朝。

儒学抱残守缺,尤盛于北方之农村。

三时耕作,一时诵习,三年而习一艺,三十而通六经。

称诗书,法先王,进可以淑世,退亦可以淑身。

先秦百家言,惟儒最为源远而流长,亦其学术之本身,固已异于其他诸家矣。

申韩刑名,正为朝廷纲纪未立而设。

……而黄老申韩,其学皆起战国晚世。

其议卑近,主于应衰乱。

惟经术儒生,高谈唐虞三代,礼乐教化,独为盛世之憧憬。

自衰世言之,则每见其为迂阔而远于事情。

及衰象既去,元气渐复,则如人之病起,舍药剂而嗜膏粱,亦固其宜矣。

后人乃谓儒术独为利于专制,故为汉武所推尊,岂得当时之真相哉。

武帝外廷所立博士,虽独尊经术,而内朝所用侍从,则尽贵辞赋。

大体言之,经术之与辞赋,亦当时学术界一分野也。

经术为北学,集于河间,辞赋为南学,萃于淮南。

武帝并驾兼收,欲跨河间淮南而上之。

河间淮南两王,皆已不得其死,而经术辞赋之士,悉会于汉廷。

公孙弘曲学阿世,常称以为“人主病不广大,人臣病不俭节”。

此最为有合于时宜矣。

盖自文景以来,恭俭苟且,而臣下日趋于骄侈。

贾谊之徒,已为之痛哭流涕长叹息。

今公孙弘一反其道,导人主以广大,绳臣下以俭节。

上足以结雄主之欢,下亦以矫时风之弊。

经术辞赋两者,皆可以会通于公孙子人主病不广大,人臣病不俭节之一语。

当武帝之世,招致文学贤良前后数百人,异人并出。

独公孙弘以六十老翁徒步至相、封为列侯。

年八十,终于相位。

夫岂偶然而致哉。

即以女宠言,彼等(卫霍李广利)既已进身,而重以建功绝域自显,亦见当时人意气,确乎有一种进取勇决无畏之风,与后世不同。

惟当时军人中,豪杰与近宠判为两党。

卫霍李广利之属,名位虽盛,豪杰从军者贱之如粪土。

李广父子愈摈抑,而豪杰愈宗之。

史公亲罹李氏之祸,故其为《史记》,于两党瑕瑜,抑扬甚显。

今平心论之,则两党中亦各有奇才,惜乎武帝之未能以公心善用之耳。

汉初高惠文景之治,乃真所以代表社会下层一种俭约恭谨之平民,诚有以易夫古者贵族世袭之传统。

而武帝则代表平民社会中一种骄奢纵肆之资产阶级,遂以渐成此后之新统也。

武帝特为辞赋文学浮夸所中,援儒术以为饰耳。

昭宣元成以后,则儒家稽古益密,乃始以儒术矫抑往者文学浮夸之病,而汉代之复古运动更进一步,推至于极,遂成王莽之改制。

汉儒经学,乃自宣帝后而始跻于全盛之象,而亦自宣帝后而已陷于中衰之境。

始皇二十六年定天下为三十六郡,后得五郡,秦郡之确可考信者,凡四十一郡也。

汉初中央政制不及于全国,未臻于巩固。

汉郡之增,当在孝景之世。

武帝开广三边,而又有元封五年十三部刺史之制。

[豫、冀、兖、徐、青、荆、扬、益、凉、并、幽、交阯、朔方]后又置司隶校尉,不在十三部之列,察京兆、冯翊、扶风、弘农、河东、河内、河南七郡。

汉官大率沿秦旧,中央官最高者为三公。

曰丞相,掌丞天子助理万机。

曰太尉,为武官长。

曰御史大夫,掌副丞相。

其次为九卿。

九卿:

太常,掌宗庙礼仪。

光禄勋,掌宫殿掖门户。

卫尉,掌宫门卫屯兵。

太仆,掌舆马。

廷尉,掌刑辟。

大鸿胪,掌诸归蛮夷。

宗正,掌亲属。

大司农,掌谷贷。

少府,掌山海池泽之税以给共养。

三公九卿,实为皇室私臣。

其先乃系贵族家庭之私仆,渐变而为国家朝廷之大僚焉。

盖尝论之,汉儒论灾异,而发明天下非一姓之私,当择贤而让位。

此至高之论也。

汉儒论礼制,而发明朝廷措施,一切当以社会民生为归,在上者贵以制节谨度,抑兼并齐众庶为务,此又至高之论也。

然前者为说,往往失之荒诞。

后者立论,又往往失之拘泥。

前说尊天,后议信古,而此二者,皆使其迷暗于当身之实事。

莽之为人,荒诞拘泥,兼而有之。

竟以是得天下,而亦竟以是失之。

然富民豪族之兼并,贫富之不均,社会经济所形成之阶级,起而代古者封建贵族之世袭。

惟此一事,厥为西汉二百年最大待决之问题。

贾晁董生极论于前,王贡诸儒深晞于后。

而汉之诸帝,实鲜有能注意及此,而了解其问题之严重者。

惟王莽锐意变法……此不可谓非当时一杰出之人物。

不幸而莽以一书生,不达政情,又无贤辅,徒以文字议论为政治,坐召天下之大乱。

而继此以往,帝王万世一家之思想,遂以复活,五德三统让贤禅国之高调,遂不复唱。

而为政言利,亦若悬为厉禁。

……西汉诸儒之荒诞拘泥,后世虽稍免,而西汉诸儒之高论,后世亦渐少见。

是王莽一人之成败,其所系固已至巨。

第1章秦国和秦帝国

首先要说这pdf格式的书糟糕透了,因为年代数字和后面的文字重合而无法辨认,只好不看年代。

。

与我以往印象不符的地方:

1、

秦国的法令并不比汉更苛刻。

2、

大商人交易奢侈物而不是普通商品。

3、

李斯当时并没有时间和能力害韩非。

4、

士兵伤亡有夸大之嫌。

5、

秦土地私有制度。

6、

迁豪强12万户到咸阳,盖起豪华的房屋。

难道项羽烧的是这个?

7、

天降石头为假。

8、

秦并没有焚所有图书。

允许秦博士保留书籍,只不过不许民间评论百家书籍。

持续的时间也不长,书籍的损坏可能跟印刷术尚未发明有很大关系。

9、

儒家思想与法家思想在秦并存。

10、

秦水德为人假造。

11、

秦始皇被特意扭曲了。

12、

中国统计数字水分太大。

比如说战死人员,比如说迁移人员。

秦在各方面打下了一个大帝国的基础,然而却几年间随风逝去。

奇特的现象呀。

引用本书的评述。

仅靠法家紧密管理这么大个帝国使不能长久的。

法家行政与儒家基层自我管理相结合才行。

第二章前汉(鲁维一)

汉与我印象不符的地方:

汉初法家儒家混杂。

时新派与改造派的争斗。

后者的胜出终结了奖励制度。

霍家衰败,改造派上台。

《盐铁论》

年号始于汉武帝

刘家与卫家之争,延续到以后汉宣帝。

公元51年石渠阁会议公羊

成帝时期前汉帝国的崩溃政治上的经济上的

五帝崇拜太乙后土改为周天崇拜

第三章

后汉

王莽并不是一个标新立异者。

他的政策是一种延续。

王莽的垮台可能来自黄河河道的几次改变。

他的文治武功不能与自然抗衡。

汉中兴

光武帝要为西晋战乱负责:

收留南匈奴而不是支援其北伐。

外戚并不是暴发户,皇后的选任在后汉要有深厚的政治背景。

光武帝下属宗派过多,搞平衡。

刘秀派别南阳派颍川派马援派窦融派

后汉到处是阴谋诡计。

依然没有解释清楚为什么没有南阳派系的皇后(阴后以后),尽管南阳是最大的派系。

汉的灭亡

窦武诛杀宦官。

太绝了不好呀。

西园军,第一支宦官指挥的军队。

灵帝死前,董卓已经不服从命令,向京师进军。

宦官能将自己的爵位封地传给自己的义子。

致命的州牧制度在灵帝时期建立。

汉朝统治模式与上古五服论

匈奴

匈奴王父死子承后改为父死兄承因为无能的军事问题

西域

四世纪初估计,关中百万人口,戎狄过半。

太能生了。

后汉设立了大量的属国来安置羌人、匈奴人。

政府机构

仕途对商人和巫师有限。

各王国人民也不允许在中央任职。

吏可以晋升成官。

汉武帝时期内廷开始时兴。

内廷大司马控制尚书(尚书当时由宦官担任,前汉)

郡尉后汉只在关键地区设立。

郡下属单位:

邑皇家女性亲属封地道:

未完全被中国权威同化的异族

国家军队:

应征兵志愿兵囚徒汉政府从来不能征集训练其全部潜在力量。

每个王朝初期的法典未必是创新。

贵族嫡子继承否则无后论。

私田与公田不同。

公田,新开垦的天地或者没收的私人田地。

大土地占有问题汉初就明显,后越来越严峻。

里是汉典型的农村共同体。

代田耕作搜粟都尉赵过

汉朝现金征税

后汉没有明显打压商业

郡级吏可以上升到中央,县级吏却没有这种待遇。

他们最好的升官方式是在敌人进攻时候展现出杰出的军事能力。

当然,在王朝中期不常有这样的机会。

后汉保护人---被保护人关系的确立

剑桥中国史的作者并不认为周易能够包含整个宇宙。

墓葬灵魂从东方仙境转到西方仙境

汉武帝太学考试科举的开端?

六艺诸子百家兴起之前古代传统

一些汉代儒家大师本是其它学派的学徒。

通过太学教育改信儒家,但是是用儒家来表达其原来学派的思想。

后汉早期一部分杰出人才就对政府失望而拒绝从官。

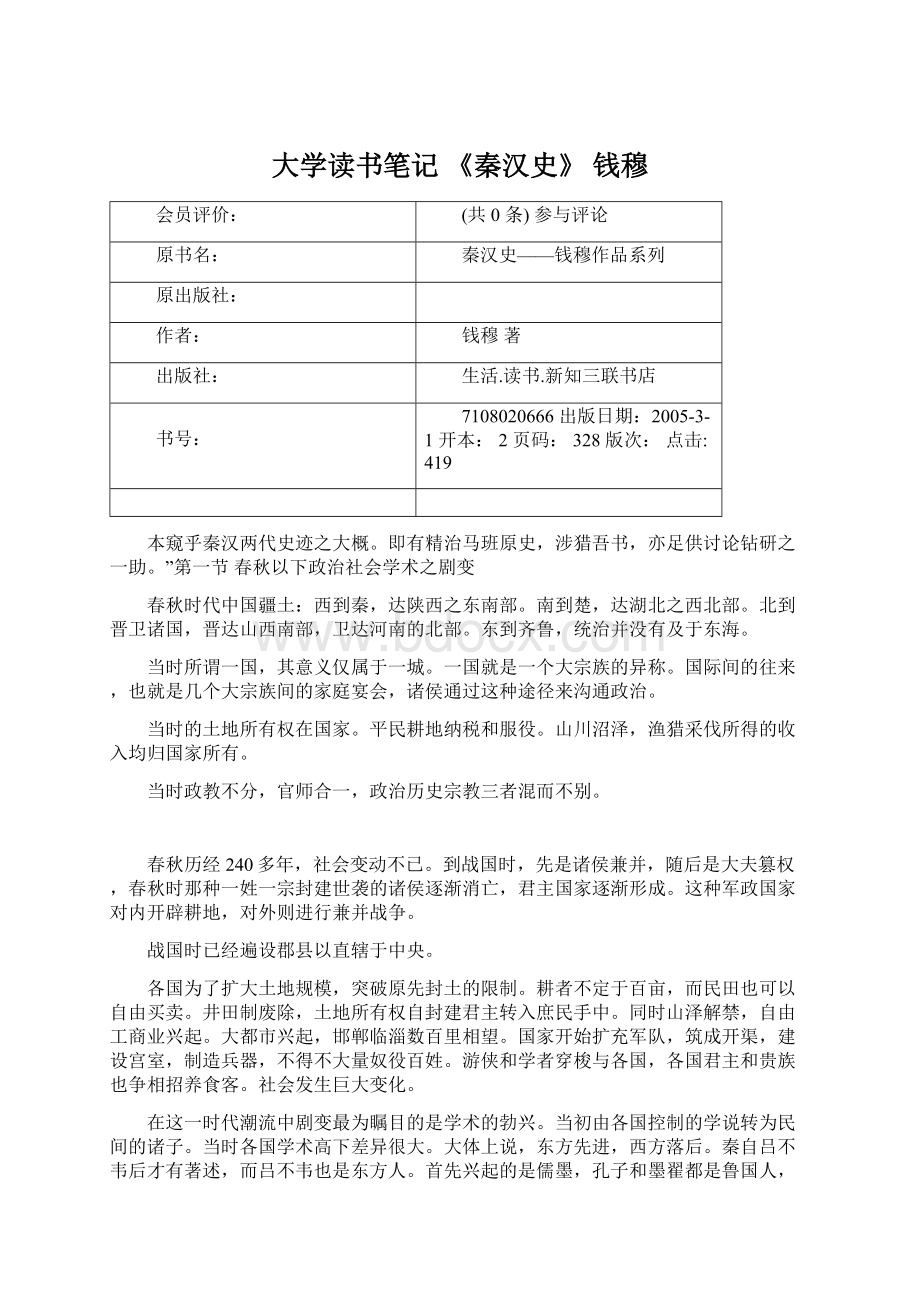

钱穆乃现代史学四大家之一,于一九一二年中学辍学后自学成才。

最初任教家乡中小学,后因《刘向歆父子年谱》被顾颉刚推荐至燕京大学。

一个中学文凭尚未得之人登上大学讲坛,决非现今可能之事。

后又辗转任教于西南联大、武汉、华西、齐鲁、四川各大学。

五零年在香港创办新亚书院招收流亡学生。

钱穆一生致力于为中华文化续命,学术成就斐然,被学界誉为“一代宗师”。

其学生余英时谓其“一生为故国招魂”。

一九三一年秋,钱穆开北大史学系讲座,始撰讲义《秦汉史》。

书未成,而至三七年抗战,钱穆流转湘滇,并未将此书随身带走。

二十年后,钱穆之学生张基瑞来访,拿出其所藏讲义《秦汉史》,并求钱穆题数字作纪念。

后又有学生问及钱穆为何不将此书刊行,钱穆认为“此稿未终编”,且编写匆促,须加整理。

其学生认为《秦汉史》是对《国史大纲》秦汉部分的有力补充,建议刊行,并将自己所藏讲义赠与师钱穆。

此后书稿又几经周折,于一九五七年三月由香港新华印刷股分公司出版。

钱穆认为,此书只是为治马班原史者提供讨论钻研之助,“若读者懒窥旧史,谓治吾书,即是读秦汉史,此则吾罪滋甚,决非余刊行此稿之用意也。

”

本书是一部未完编之断代史,上起春秋末年,下至王莽新政。

钱穆本意要写到东汉,后因撰《近三百年学术史》和通史讲义而将此书搁置。

全书共分七章,首尾两章论秦及王莽,其余章节均论西汉,故西汉乃是全书论述的重点。

钱穆以写通史著称于世,“秉其一贯高屋建瓴、融会贯通的史学要旨,深入浅出地梳理了秦汉两代的政治、经济、学术和文化,指呈了中国历史上这一辉煌时期的精要所在。

钱穆此书并不只是史实的表面陈述,而是对史实背后的重要问题作深入的分析与讨论。

在第一章《秦人一统之局》中,钱穆首先论述了春秋以下政治社会学术的剧变,认为“然此一时代潮流中剧变之尤堪注目者,则厥为社会学术之勃兴。

而秦由于辟居西土,文化程度远逊于东方诸国,因此秦兴国之措施政策,都依赖东方士人。

而由于文化之西渐,商鞅及吕不韦、韩非等人相继入秦,三晋之士造就秦的崛起。

商鞅变法的意义在于破除封建贵族制度的种种束缚,而趋于新军国的建设。

钱穆以文化人定位吕不韦,认为吕不韦在秦的努力是想将东方学术思想之全部移殖西土,而不是像商鞅范雎等人只求在政治上有所建树。

且以史料论证吕不韦非秦始皇之父。

论及秦始皇的政治措施,钱穆认为,内废公族,外灭人国,造成封建制的崩坏亦县制的推行,郡县制决不始于秦人统一之后,而在晋襄公之时。

寝兵政策的实施,新首都的建设,驰道的修筑,制度文化风俗的统一,边境的开拓与防御,奠定了秦的一统之局。

论及秦之文化,钱穆指出,三晋务实际尚功利,齐鲁尚文化重历史,而及秦统一后,天下学人聚集,相互间的矛盾冲突便越来越明显。

秦始皇焚书坑儒,意在禁止以古非今而不是以焚书为首要,焚书最要者在于六国之史记,“以其多讽刺及秦,且多涉及现实政治也。

秦廷坑儒在于使天下人引之为鉴不敢再訞言诽上。

焚书坑儒在文化上讲,是三晋文化和齐鲁文化的冲突。

而秦代的著述也并非一无所成,钱穆认为《大学》《中庸》两篇成书于秦人之手,并且是齐鲁诸儒媚秦者所作。

书同文,字体由大篆至小篆至隶书,更利于文化传播。

对于秦的覆亡,钱穆认为在于未一视战败国而休养之,以奴隶视之,故秦前后仅十五年而亡。

项羽推义帝而臣之,天下仍要乱,一统之局已经不可逆转,戍卒一呼,山东响应,是古代封建政体的反动。

而秦的影响甚广,至南粤、滇、朝鲜、辰韩、澶洲、河套,均受秦一统之政治文化的影响。

在秦时,民族向外发展,并不专由于政治的推动与侵夺,也是社会经济发展的结果。

如下各章,钱穆依次阐述汉初之治,西汉之全盛及中衰,昭宣以后之儒术,西汉的政治体制。

汉初的休养生息政策缘于户口锐减,经济困难。

文景时代,民间经济复苏,商人兴起而奢风盛行,农民生计仍困难,奴隶亡命,豪杰任侠,诸侯骄纵,外患凌逼,经济复苏的背后也隐藏着不少的社会问题。

汉开国之律令、仪法、财记及章程,均沿袭秦制。

而汉袭秦制为何汉又能长久?

“故汉初之规模法度,虽全袭秦制,而政令施行之疏密缓急,则适若处于相反之两极焉。

及至汉武时,西汉趋于全盛,钱穆认为此时最应注意的,“则为社会学术界复古空气之渐趋浓厚是也。

钱穆在《国史大纲》中指出,汉武一朝走上复古更化的道路,最重要的人物是董仲舒。

“董仲舒天人三策与贾谊政事疏,两篇大文,奠定了西汉一代政治之规模”

然而专以汉武尊儒为说,又并非当时的真相,黄老申韩在汉武时期仍占相当之地位。

汉武帝及其近臣将“儒术”的范围扩大后又延长,并非只限于孔孟思想。

“故汉人之尊孔子,特为其传六艺之统。

汉人之尊六艺,特为其为古代之王官学。

汉武帝对内“罢黜百家,独尊儒术”,对外则连年发兵征讨匈奴,开拓四裔。

钱穆认为汉武拓边的动机是为“耀武德”,经济背景是民间经济之展扩,汉与西域在张骞之后经济联系的加强,汉初七十年积累而国力增强。

钱穆认为,武帝内兴礼乐,外勤征伐,费用浩繁,耗尽汉初七十年的积累,造成了西汉的中衰。

武帝为补充用度不足,实行了盐铁官卖、算缗、均输、铸钱币、增口赋、鬻爵等敛财措施。

而算缗对百姓的伤害最重。

第五章讲“昭宣以后之儒术”,之前各章均有不少篇幅论述学术。

昭宣之后,儒学大兴,汉廷用儒术和吏治相结合,儒术完全成了汉的统治手段,“即昭宣以下,儒术所以见尊,亦自吏事。

朝廷重臣多为儒生,与汉初廷臣多以军功嗣侯跻身高位,迥乎不同。

“汉政府自武帝后,渐渐从宗室、军人、商人之组合,转变成士人参政之新局面。

汉宣帝甘露三年(公元前51年),石渠阁议奏,增立博士。

最初只有《易》算经,立博士,后来《易》学分家,《尚书》《礼》《公羊》《谷梁》也立博士。

宣帝时,既增立博士,也增加博士弟子人数,汉代儒学因此逐渐兴隆。

钱穆也专节论述昭宣后的学风,以灾异、禅让、礼制、章句等问题阐明汉儒的态度,并作论断“汉儒经学,乃自宣帝后而始跻于全盛之象,而亦自宣帝后而已陷入中衰之境”。

钱穆认为此与武帝时的汉朝国运同一轨迹。

书第六章总论西汉一代的政制,分别论述了西汉的分封制、郡县制、中央和地方官制及封爵制。

钱穆将汉初封建分为三期,第一期分封异姓诸侯,第二期大封同姓诸王,第三期削诸王地。

汉初分封的本意是“惩戒亡秦孤立之败”,而后酿成吴楚七国之乱,废除分封是西汉加强中央集权的必然措施。

秦废分封而分三十六郡,而后又增置五郡,共四十一郡。

而汉高祖铲除功臣,大封同姓,仅十五郡。

孝景时,郡增多,武帝时,又设十三部刺史。

西汉中央官制沿袭秦三公九卿制。

地方郡设太守及都尉,汉代郡守兼辟官、莅政、理财、治军四权。

太守之下设县令。

为了防止太守专权类于诸侯,中央又设刺史监察太守(刺史制始于秦)。

汉之封爵也自秦沿袭而来,爵分二十级,汉初封侯也按军功,地方吏等级也与军爵相通。

书之末章论王莽新政。

西汉后期,朝廷大权渐流入外戚之手。

在严重的社会危机面前,统治阶层将希望寄托在外戚王莽身上。

王莽的声誉日上,威望渐高,人心所归,以此为冯籍篡汉。

王莽新政,其一“公田”(土地收归国有),其二废奴,其三作“五均六筦”

(国家经商),目的都是为了缓解社会危机。

然而王莽刻意慕古,改革币制,重划郡县,更定官名,造成社会混乱。

王莽并非奸诈之人,秉承鲁学礼制之遗风,只是书呆子也。

钱穆说,“不幸而莽以一书生,不达政情,又无贤辅,徒以文字议论为政治,坐召天下之大乱。

”

纵观钱穆此书,所引史料皆是平常可见,而非新出土之简牍,但钱先生发微探源,论事精辟,三十六岁即成此著作,足见功力之深。

而书中些许观点,仍显过于武断,例如将项羽火烧咸阳宫室原因仅归结为“东方人嫉视秦廷建设之心理表示”,又如断论《大学》《中庸》出于秦人之手,甚而疑先秦著述多成书于秦统一之后,并未给出确凿证据。

然此书无愧大师之名,足以藏之深山,传之后世,惠及后学者。

笔记。

第一章《秦人一统之局》。

一、作者认为秦几大历史事件由东西文化冲突引起,东比西文化发达,东国多因此讥讽西。

处死吕不韦、焚书坑儒皆由之。

以文化人定位吕。

且以史料论证吕非秦父。

二、内废公族,外灭人国,即封建制崩坏之两因,亦县制推行之两因。

郡县制决不始于秦人统一之后。

三、三晋务实,尚功利,齐鲁重历史文化,迂阔。

荀卿、韩非、李斯为三晋学问,荀虽久游稷下,但为赵人,不脱三晋习气。

四、秦通过焚书坑儒等断绝文人纵横习气,自由之貌荡然,恢复政教不分官师一体上古习气。

五、焚书坑儒意在禁以古非今,书未多焚。

六、《大学》《中庸》出秦人之手,盖齐鲁诸儒媚秦者所作。

七、学术文字初止于王,称王学,后至家,生家学,后用者渐多至民间,学术与字体都大变。

字体由大篆至小篆至隶书。

更利于传播。

词义改变亦速。

《春秋》文字与秦时异形,为古书、古文字。

八、秦败于未一视战败国而休养之,以奴隶视之,故十五年而天下乱。

此乃秦覆之由。

九、项羽推义帝而臣之,天下仍要乱,一统之局不可逆转。

分封诸侯后人已过时。

十、文化先进不一定必胜,要在先进体制与GDP。

秦体制先进。

十一、秦影响至南粤、滇、朝鲜、辰韩(今朝鲜庆尚道)、澶洲、河套。

河套多富商,有几个政府还给予政治地位。

经济带动的文化影响力非常大。

乌氏、巴寡妇清、蜀卓氏程氏、楼烦班氏都是有名富商。

钱穆,生于1895年,逝世于1990年。

钱穆是一位文雅学者,有人称他为最后的“士大夫”。

他以自己的学问和教学质量,成为中国第一流的学者和教授;

他先后在小学、中学教书,后又在燕京、北大、清华、西南联大等中国最好的大学任教,并在香港创办新亚书院;

他还同时著书立说,撰写了《国史大纲》、《先秦诸子系年》、《黄帝》、《孔子传》、《秦汉史》、《国学新论》、《湖上闲思录》等许多影响深远的巨著,教育了无数的学子。

对于身边的人,钱穆则往往以“不言之教”感染、滋润着他们。

著名学者余英时曾这样写道:

“一年暑假,钱穆患严重胃溃疡,孤零零躺在教室地上养病,内心却渴望读王阳明文集。

”“我跟钱先生熟了以后,真可以说是不拘形迹,无话不谈,甚至彼此偶尔幽默一下也是有的。

但是他的尊严永远是在那里的,使你不可能有一分钟忘记。

但这绝不是老师的架子,绝不是知识学问的傲慢,更不是世俗的矜持。

他一切都是自自然然的,但这是经过人文教养滋润以后的那种自然。

我想这也许便是中国传统语言所谓的‘道尊’,或现代西方人所说的‘人格尊严’。

”(余英时:

《钱穆与现代中国学术》)

钱穆80岁时,撰《忆双亲》一文。

83岁到84岁,撰《师友杂忆》。

此二文合为一书,名叫《八十忆双亲师友杂忆》,在生活·

读书·

新知三联书店出版。

钱穆撰写《师友杂忆》时,“双目已不能见字,信笔所至,写成一字即不自睹”。

这样的状况下,此书写了约有18万字,下笔简练,文笔生动,而思想之活泼深刻,言行之大家风范,尤其能启发世人。

笔者前几年曾粗读此书,因其为文言文,涉猎又广,所以半懂不懂。

但即便这样,仍是读得津津有味,对钱穆的学问与生活深为羡慕。

例如,他提到在北大教书时,与汤用彤、蒙文通的一次畅谈,这样写道:

“文通初下火车,即来汤宅,在余室,三人畅谈,竟夕未寐。

曙光既露,而谈兴犹未尽。

三人遂又乘晓赴中央公园进晨餐,又别换一处饮茶续谈。

及正午,乃再换一处进午餐而归,始各就寝。

凡历一通宵又整一上午,至少当二十小时。

不忆所谈系何,此亦生平惟一畅谈也。

”又如,他提到与汤用彤、熊十力、蒙文通四人同宿清华大学一农场中的情景:

“此处以多白杨名,全园数百株。

余等四人夜坐其大厅上,厅内无灯光,厅外即白杨,叶声萧萧,凄凉动人。

决非日间来游可尝此情味。

余等坐至深夜始散,竟不忆此夕何语。

实则一涉交谈,即破此夜之情味矣。

至今追忆,诚不失为生平难得之夜。

”读到这些文字,宛若自己也身处其中,品尝着说不出的高妙情味,享受不尽。

今年又重新翻阅此书,在极繁忙的工作状态中,每日抽空在乘地铁的途中阅读,边读边想,句句不肯轻易略过,于是觉得大有益,甚至于极疲劳的时候而得一种力量,在极喧嚣的场所得一种清静。

书中详细记录了钱穆如何由一位中学生,靠着自学而成为国学大师的传奇经历,仔细阅读,能窥探到治学的门径。

书中处处有前辈学人的逸事、风范,足令人称慕不已。

撰写完《师友杂忆》后,钱穆又在双目失明的状态下,以84岁到92岁的8年光阴,撰成《晚学盲言》70万字的巨作,对中西文化做一深透的解析,字字珠玑,令人不胜景仰。

钱穆的一生,是在书香中度过的。

读钱穆的书,会品味到钱穆的精神世界——那种被文化深深渗透的内在神韵——他是如此的感染人,令人不由自主地叹道:

“这才是完满的人生呢!

”