外科乳腺疾病教案.docx

《外科乳腺疾病教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《外科乳腺疾病教案.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

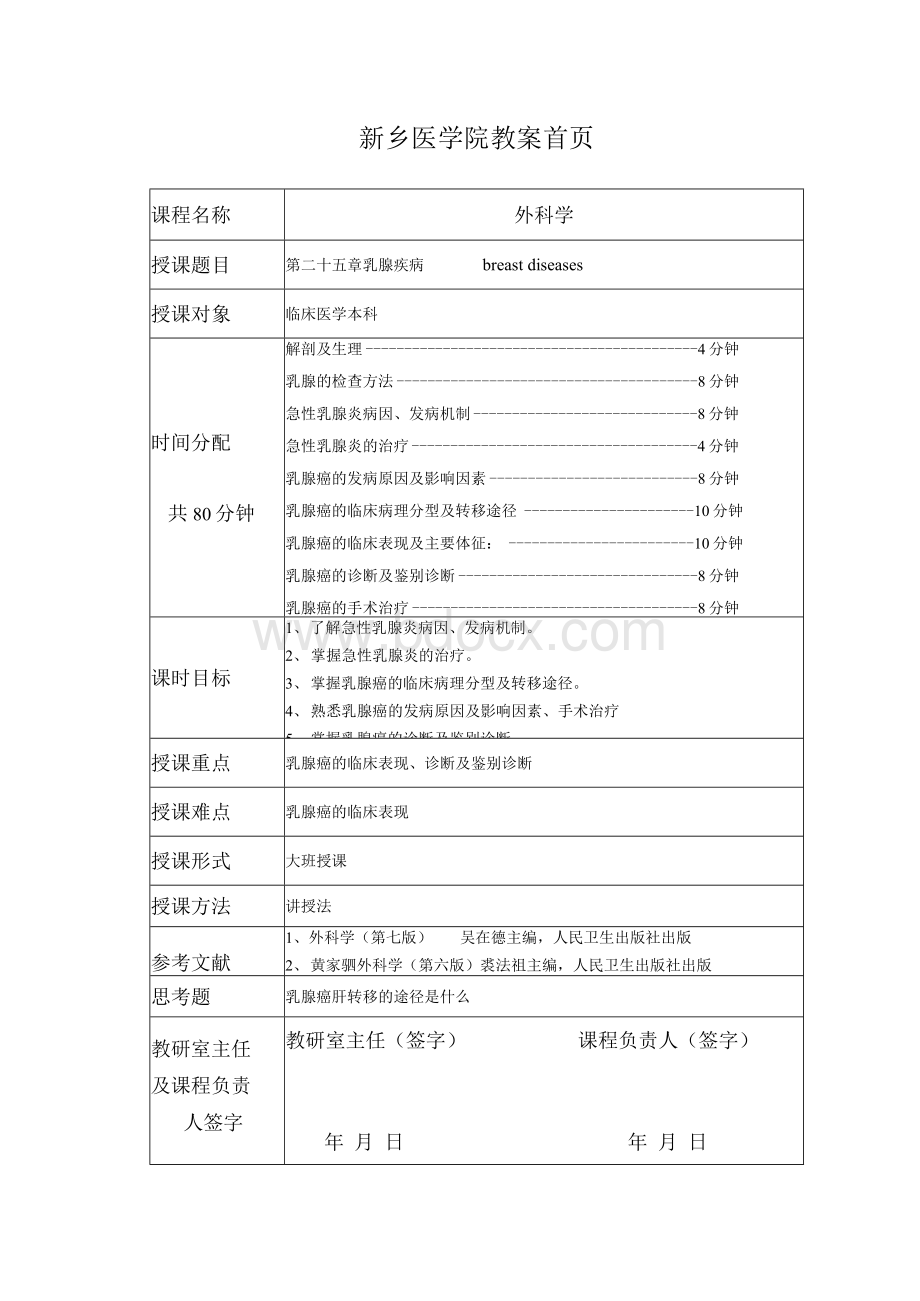

新乡医学院教案首页

课程名称

外科学

授课题目

第二十五章乳腺疾病 breastdiseases

授课对象

临床医学本科

时间分配

共80分钟

解剖及生理 4分钟

乳腺的检查方法 8分钟

急性乳腺炎病因、发病机制 8分钟

急性乳腺炎的治疗 4分钟

乳腺癌的发病原因及影响因素 8分钟

乳腺癌的临床病理分型及转移途径 10分钟

乳腺癌的临床表现及主要体征:

10分钟

乳腺癌的诊断及鉴别诊断 8分钟

乳腺癌的手术治疗 8分钟

乳腺癌的综合性治疗及进展 12分钟

课时目标

1、 了解急性乳腺炎病因、发病机制。

2、 掌握急性乳腺炎的治疗。

3、 掌握乳腺癌的临床病理分型及转移途径。

4、 熟悉乳腺癌的发病原因及影响因素、手术治疗

5、 掌握乳腺癌的诊断及鉴别诊断。

授课重点

乳腺癌的临床表现、诊断及鉴别诊断

授课难点

乳腺癌的临床表现

授课形式

大班授课

授课方法

讲授法

参考文献

1、 外科学(第七版) 吴在德主编,人民卫生出版社出版

2、 黄家驷外科学(第六版)裘法祖主编,人民卫生出版社出版

思考题

乳腺癌肝转移的途径是什么

教研室主任

及课程负责

人签字

教研室主任(签字) 课程负责人(签字)

年月日 年月日

基本内容

注解(进展、

辅助手段)

乳腺疾病

解剖生理概要

成年女性乳房系为一对称性的半球形性征器官,位于胸廓前第二至第六肋间水平的浅筋膜浅层与深层之间。

乳腺是汗腺组织的一种类型内达胸骨旁,外至腋前线,外上方呈角状伸向腋窝的腺体组织称为Spence氏腋尾区;在外科作乳癌根治切除时有重要意义,手术时的解剖境界必须包括上述范围。

乳房中央前方突起为乳头,其周围色素沉着区为乳晕。

每个乳腺含有15〜20个呈轮辐状排列的腺叶、腺小叶,后者又由诸多腺泡组成;腺叶之间,腺叶与腺泡之间均有结缔组织间隔。

腺叶间上连皮肤与浅筋膜浅层,下连浅筋膜深层的纤维束称为Cooper氏韧带,亦称为乳腺悬韧带,使乳腺保持一定的活动度,各腺小叶内与腺泡相通的乳管,向乳头方向汇集形成腺叶乳管,逐渐增大形成壶腹,再分成6~8个开口于乳头表面;大乳管形成壶腹的膨大处,是导管内乳头状癌的好发部位。

乳管内衬有上皮细胞,其基底层(生发层)明显增生时,可形成不同的病变,如囊性增生病和导管癌等。

乳房的淋巴网甚为丰富,其①乳房大部分淋巴液经胸大肌外侧缘淋巴管引流至腋窝淋巴结,再引流入锁骨下淋巴结;②乳房上部淋巴液直接穿过胸大肌的淋巴管流入锁骨下淋巴结,继而汇入锁骨上淋巴结;③一部分乳房内侧淋巴液,经肋间淋巴管流向胸骨旁淋巴结(主要在第二、三肋间,沿胸廓动、静脉分布),继而引流至锁骨上淋巴结;④经两侧乳房间皮下的一些交通淋巴管,一侧乳房淋巴液可流向对侧;⑤乳房深部淋巴网可与腹直肌鞘和肝镰状韧带的淋巴管相通,从而可使乳房深部的淋巴液引流向肝脏。

乳房的静脉与淋巴管伴行,在乳腺癌的血行转移中有重要意义。

乳房的静脉分深、浅两组。

浅组静脉分横行和纵行两类。

横行静脉向胸骨旁穿过胸肌,汇入内乳静脉;纵行静脉向锁骨上窝走行注入颈下部浅静脉,尔后汇入颈前静脉。

深组静脉分为三条径路:

①经内乳静脉的穿支注入同侧无名静脉,是乳癌经血行肺转移的一条重要途径②直接注入肋间静脉,再经肋间静脉与椎静脉的交通支,引入奇静脉、上腔静脉,此为乳癌经血行转移至脊柱、骨盆、颅骨等的途径;③直接汇入腋静脉,尔后进入锁骨下静脉及无名静脉,此为乳癌血行肺转移的又一途径。

乳房的检查

乳腺的一般检查分为病史采集和临床检诊两部分;后者包括视诊和扪诊。

临检时应在光线明亮处,嘱病人坐位端正,解开上衣,双臂下垂,使双侧乳房充分显露,以便对比观察。

(一)病史采集:

患者的年龄、经产情况、哺育史、绝经史和家族史等;应特别注意询问乳腺有无肿物或肿块以及是否疼痛、病程长短、乳腺的肿胀和沉重感、外伤史、月经期间大小的改变情况,以及既往有无相似情况等应特别注意询问乳腺有无肿物或肿块以及是否疼痛、病程长短、乳腺的肿胀和沉重感、外伤史、月经期间大小的改变情况,以及既往有无相似情况等患者用

借助图片讲解

借助图片讲解

基本内容

注解(进展、

辅助手段)

药史中,特别应注意激素的使用情况;涉及避孕药的服用,应详细了解用药时间的长短、药品名称、剂量和使用方法,以及末次检查乳腺的日期。

(二)临床检查

1. 视诊:

(1)外形观察:

双侧乳房的大小、位置和外形一般应是对称的;有无局限性隆起或凹陷,皱褶情况;单侧乳房浅表静脉扩张,常是晚期乳癌或乳腺肉瘤的征象。

(2)乳头:

正常乳房的乳头双侧对称,其方向指向前方并略向外下。

如乳头上方有癌肿,则被上牵而显示双侧乳头高低不一,若癌肿位于乳头深部,则乳头被牵而内陷。

乳头内陷亦可因发育不良而发生的先生性缺陷,但短期内乳头内陷则需高度警惕。

初产妇哺乳期间可因婴儿的吸吮或咬破而出现乳头糜烂和破裂,但非哺乳期妇女乳头糜烂脱屑,乳晕周围湿疹,则可能是湿疹样癌,即Paget氏病的表现。

(3)乳房皮肤:

皮肤有否红、月中、热、痛?

乳房皮肤红肿,应首先考虑乳房的化脓性炎症,但范围广泛的皮肤发红。

充血水肿应警惕是否特殊型乳癌,即炎性乳癌的可能。

癌细胞侵入乳房浅表淋巴管引起癌性栓塞,可导致淋巴水肿而使乳房皮肤呈现“桔皮样”改变。

2. 扪诊:

触诊时医生坐在患者侧方,或嘱患者平卧,肩下垫一小枕。

扪查乳房内侧半时嘱

患者举臂,扪查外侧半时嘱患者上臂下垂身旁正确的触诊手法是以手掌在乳房上依内上、外上(包括尾部)、外下、内下、中央(乳头、乳晕)循序轻轻扪按乳房。

忌用手指抓捏乳房,以免误把正常腺体组织认为乳房肿块。

(1) 乳房肿块:

前胸部的肿块是否来源于乳房,应首先注意鉴别。

来自前胸壁的肿块(如肋软骨炎、肋骨肿瘤、胸壁结核等)在推移乳房时,肿块不会因乳房位置的变动而移动。

当扪到明确的乳房肿块时,应注意其大小、位置、数目、质地、有否压痛、外形是否整齐、边缘是否清楚、表面是否光滑、与周围组织如皮肤、胸大肌、前锯肌等是否粘连等情况。

(2) 腋窝淋巴结:

除了急、慢性炎症外,一般乳腺良性病变不会引起腋窝淋巴结肿大。

检查腋窝淋巴结群时,医生面对病人,以右手扪查患者左腋,以左手扪查患者右腋。

先嘱患者举起检查侧上肢,检查者手伸入腋窝至最高位,即腋淋巴尖群,手指掌侧面对着患者胸壁,再让病人放下上肢,搁置在检查者的前臂上,依次扪查腋顶、腋前壁、腋后壁、背阔肌前内侧。

锁骨下及锁骨上有无肿大的淋巴结。

查毕患侧,还应查对侧。

扪到肿大的淋巴结时,要注意其位置、数目、大小、质地、触痛和移动度。

二、特殊检查

(一)物理影像学检查

1.X线检查:

常用的方法有钳靶X线摄影、干板摄影、计算机体层扫描(CT)等。

(1) 铝靶X线摄影和干(硒)板静电摄影

(2) 计算机体层扫描(CT)

(3) 乳腺导管造影

配合图片了解乳

腺的检查方法

基本内容

注解(进展、

辅助手段)

2. 超声检查

3. 热图检查

(1)液晶热图

(2)红外线热图

4,近红外线乳腺扫描检查

(二)细胞病理学检查

1.乳头溢液检查:

乳头溢液大多为病理性的鲜红色血性溢液多见于导管内乳头状瘤,少数见于乳管内癌;棕褐色溢液提示血液曾经被阻于乳管内未及时排出,多见于有乳管阻塞的导管内乳头状瘤或因上皮增生而有乳头状体形成的乳房囊性增生病。

黄色或草绿色溢液常是乳房囊性增生的表现,偶尔也见于乳癌。

2.针吸细胞学和活组织切片检查:

消毒后的乳腺肿块表面皮肤直接穿刺入肿块内,回拉针栓,造成负压,向不同方向旋转数次,保持负压情况下迅速出针;将抽出物立即除片染色,显微镜下观察寻找瘤细胞。

急性乳腺炎

概述:

急性乳房炎是乳房的急性化脓性感染绝大部分发生在产后哺乳的妇女,尤以初产妇多见,发病常在产后3~4周。

一、病因

(一) 乳汁淤积:

此为发病的重要原因,淤积的乳汁为细菌的生长繁殖提供了有利条件。

(二) 细菌侵入:

乳头破裂,乳晕周围皮肤糜烂致使细胞沿淋巴管侵入,这是感染的主要途径婴儿口腔感染,吸乳或含乳头睡眠,致使细菌直接进入乳管也是感染的途径之一,致病菌以金黄色葡萄球菌为主。

配合图片

二、临床表现:

初期患者乳房肿胀疼痛;患处出现压痛性硬块,表面皮肤红

通过图片及多媒

热;同时可出现发热等全身症状。

炎症继续发展,则上述症状加重,此时,

体了解急性乳腺

疼痛呈搏动性,患者可有寒战、高热、脉搏加快等。

患侧腋窝淋巴结常肿大,

炎的病因及临床

并有压痛。

白细胞计数明显增高及核左移。

炎症肿块常在数日内软化形成脓肿,表浅的脓肿可触及波动,深部的脓肿需穿刺才能确定。

乳房脓肿可以是单房性的,也可因未及时引流而扩展为多房性的;或自外穿破皮肤,或脓肿破溃入乳管形成乳头溢脓;同一乳房也可同时存在组织中,形成乳房后脓肿。

严重急性乳房炎可导致乳房组织大块坏死,甚至并发败血症。

三、治疗:

急性乳房炎在未形成脓肿期的治疗,包括:

(-)患侧乳房暂停哺乳,以免影响婴儿健康;同时采取措施促使乳汁通畅排出(如用吸乳器吸出乳汁等),去除乳汁淤积因素。

(二) 局部理疗、热敷,有利于炎症早期消散;水肿明显者可用25%的硫酸镁湿热敷。

(三) 局部封闭:

可采用含有100万单位青霉素的生理盐水20毫升在炎性肿块周围封闭,必要时可每4〜6小时重复注射一次,亦可采用0.5%的普

表现。

基本内容

注解(进展、

辅助手段)

鲁卡因溶液60〜80毫升在乳房周围和乳房后作封闭;可促使早期炎症消散。

(四) 全身抗感染:

应用磺胺类药物或抗生素。

(五) 中医药治疗:

以舒肝清热、化滞通乳为主可用蒲公英、野菊花等清热解毒类药物。

急性乳房炎脓肿形成期,治疗要则是及时切开引流,排出积脓。

切开引流应注意如下要点:

(1) 为避免手术损伤乳管而形成乳痿,切口应按轮辐方向作放射状切开,至乳晕处为止;深部脓肿或乳房后脓肿,可沿乳房下缘作弧形切口,经乳房后间隙引流之;既可避免乳管损伤,亦有利于引流排脓。

乳晕下脓肿,应作沿乳晕边缘的弧形切口。

(2) 若炎症明显而未见波动处,不应消极等待,应在压痛最明显处进行穿刺,及早发现深部脓肿。

(3) 脓肿切开后,应以手指深入脓腔,轻轻分离其间的纤维间隔以利引流彻底。

(4) 为使引流通畅,可在探查脓腔时,找到脓腔的最低部位,别加切口作对口引流。

四、预防:

关键在于防治乳汁淤积,同时避免乳头损伤,并保持局部清洁。

乳腺囊性增生病

概述:

本病又称慢性囊性乳腺病(简称乳腺病是妇女常见、多发病之一,多见于中年女性是乳腺实质的良性增生;其病理形态多样增生可发生于腺管周围病伴又大小不等的囊肿形成也可发生在腺管内而表现为上皮的乳头样增生伴乳管囊性扩张。

此外,尚有一种小叶实质增生的类型。

病因:

本病的病因和发病机理尚不十分明了。

目前多认为与内分泌失调及精神因素有关。

黄体素分泌减少,雌激素相对增多,是本病的重要原因。

临床表现:

突出的表现有乳房胀痛和乳内肿块

(-)乳房胀痛:

常见为单侧或双侧乳房胀痛或触痛。

病程为2个月至数年不等,大多数患者具有周期性疼痛的特点,月经前期发生或加重,月经后减轻或消失。

(二)乳房肿块:

常为多发性,单侧或双侧性,以外上象限多见;且大小、质地亦常随月经呈周期性变化,月经前期肿块增大,质地较硬,月经后肿块缩小,质韧而不硬。

诊断:

根据上述的临床表现及体征,诊断本病并不困难。

但要注意的是,少数患者(约2〜3%)可发生恶变,因此,对可疑患者要注意随访观察,一般每三个月复查一次。

对单侧性且病变范围局限者,尤应提高警惕。

治疗:

由于对本病发生的机理和病因尚无确切了解,目前治疗上基本为对症治疗。

部分病人发病后数月至1〜2年后常可自行缓解,多不需治疗。

症状较明显,病变范围较广泛的病人,可以胸