版高中地理 第二章 城市的空间结构与城市化 第2节 城市化导学案 中图版必修2Word文档下载推荐.docx

《版高中地理 第二章 城市的空间结构与城市化 第2节 城市化导学案 中图版必修2Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版高中地理 第二章 城市的空间结构与城市化 第2节 城市化导学案 中图版必修2Word文档下载推荐.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

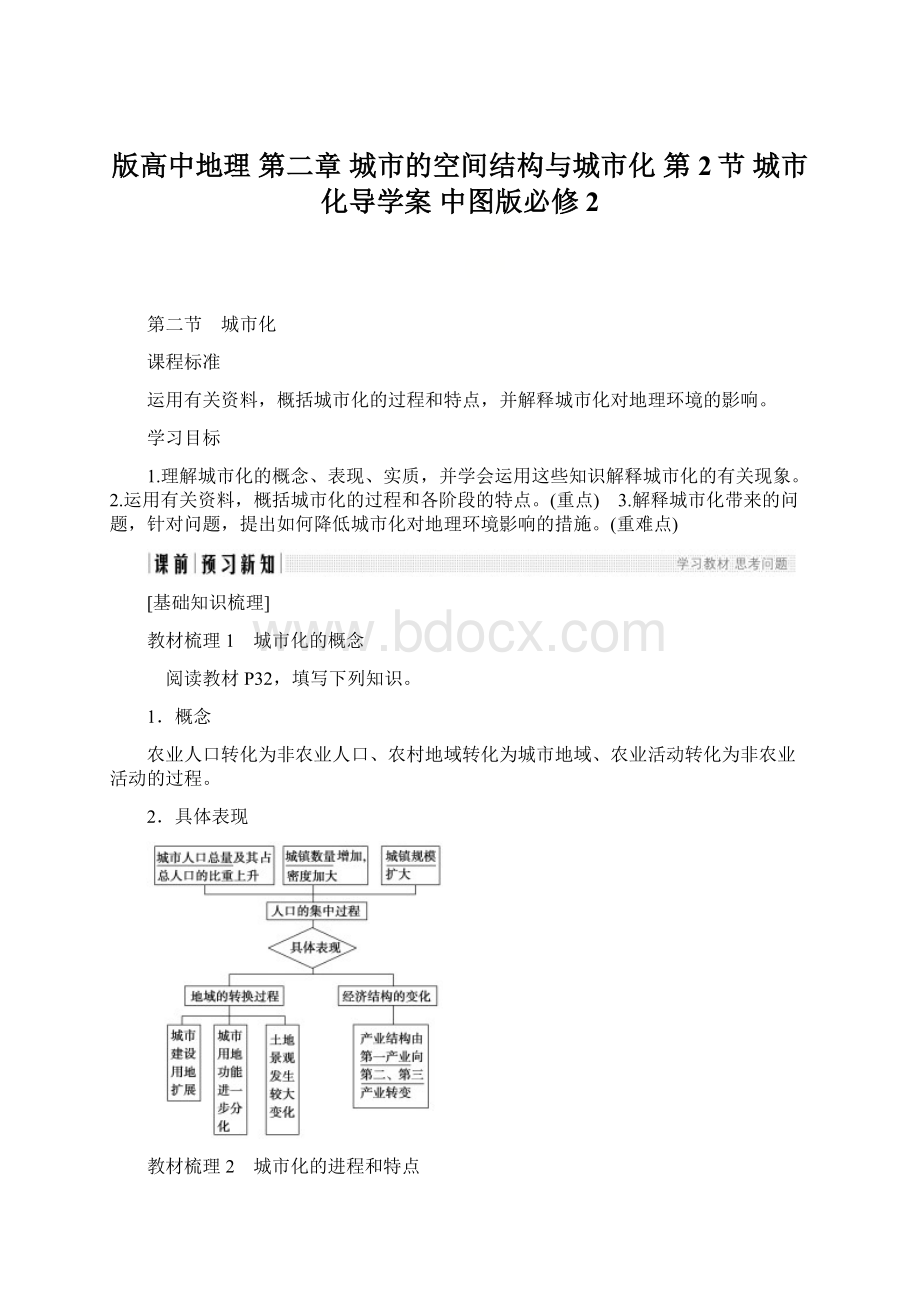

发展中国家城市化水平低,但速度快。

(3)从人数上看,发展中国家的城市人口数已大大超过发达国家。

从20世纪70年代起,发展中国家的城市人口数开始超过发达国家;

到2000年,两者之比接近2∶1。

2.读教材图2-2-5发达国家与发展中国家城市化的差异,据图分析两类国家城市化的差异及发展中国家城市发展不合理的原因。

提示 左图展示了发达国家大城市人口迁移的情况,随着资本向郊区转移,大量城市人口向郊区倒流。

右图展示了发展中国家的城乡移民情况,大量农民进入城市,造成城市人口的急剧膨胀。

发展中国家城市化进程中城市发展不合理的原因:

①农村劳动力过剩,大量农村人口涌入城市,城市人口增长过快;

②城市经济发展的水平与城市化的速度不相适应;

③城市化水平提高的主要原因是城市经济的畸形发展;

④大城市迅速膨胀,中小城市发展缓慢;

⑤大城市就业困难,交通拥挤,贫民区环境质量差。

教材梳理3 城市化对地理环境的影响

阅读教材P37~P38,填写下列知识。

1.城市化问题

(1)城市环境问题:

主要表现为大气污染、水污染、噪声污染、垃圾污染等。

(2)城市交通问题:

主要表现为交通阻塞、交通事故、停车问题等。

(3)城市住

宅问题

(4)城市社会问题:

主要表现为就业、贫困、种族歧视和社会争端等。

2.解决措施

控制城市规模,进行合理规划,加强城市管理等。

[预习效果自测]

1.正误判断:

(1)城市人口数量增多,城市化水平一定提高。

( )

(2)城市人口占总人口的比重是衡量城市化水平高低的最重要指标。

(3)一个国家或地区城市化水平一定程度上体现其社会发展水平。

(4)当前,发达国家城市化水平、城市化速度普遍高于发展中国家。

(5)我国新型城镇化的建设有利于加快城市化进程,提高城市化水平。

(6)逆城市化是城市化的倒退。

(7)城市环境问题是城市化的必然产物。

(8)有人戏称北京为“首堵”,其交通拥挤的根本原因是城市经济发展水平低下。

(9)若在我国的城市发展中,效仿美、加、澳的模式,追求宽马路、大广场等低密度、高标准建筑的布局,将会带来的后果是降低土地资源的利用率。

提示

(1)×

城市化水平高低的衡量指标是城市人口占总人口的比重,若比重增大,则城市化水平提高。

城市人口数量增多,但如果农村人口数量增加的更多时,城市化水平仍会降低。

(2)√ 因为城市化包含了人口城市化和地域城市化两个方面。

但无论是产业上由农业向非农业的转移,还是空间上由乡村到城市的转移,均是以人口由农村向城市的迁移为根本的。

(3)√ 城市化是社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现。

城市是区域经济发展的中心,它可以带动区域经济的发展;

而区域经济水平的提高,又促进城市的发展。

(4)×

发达国家城市化起步早,水平高;

而发展中国家城市化起步晚,水平低。

发达国家城市化进程已进入成熟阶段,速度减慢,发展中国家处于城市化进程中的加速阶段,速度较快。

(5)√ 新型城镇化是以城乡统筹、城乡一体、产业互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基本特征的城镇化,新型城镇化的建设有利于加快城市化进程,提高城市化水平。

(6)×

逆城市化是城市化发展到一定程度,城市中心区衰落,城郊地区发展的现象。

并不是城市化的倒退。

(7)×

若是城市化过程中,做好城市环境的合理保护,则城市将与生态环境和谐发展。

(8)×

交通拥堵的主要原因是城市人口的迅猛增加。

(9)√ 我国土地资源有限,尤其是耕地资源;

效仿美、加、澳模式,势必降低土地资源的利用率,甚至蚕食有限的耕地资源。

联合国的《2017世界人口状况报告》中显示,到2018年全世界城市人口将达33亿,首次超过人口数量的一半。

据此回答2~3题。

2.关于城市起源的叙述,正确的是( )

①农业生产技术的创新,为城市起源奠定了物质基础

②城市出现于第二次社会大分工以后 ③城市都是由集市逐步演变而成的 ④最初城市功能主要为商品生产中心

A.①②B.②③

C.③④D.①④

3.下列不属于世界城市化最快时期的城市化现象的是

A.许多国家的城市发展不合理

B.小城镇发展速度大大超过大城市发展速度

C.百万人口以上的特大城市不断增多

D.城市人口数量增长大于乡村人口数量增长

解析 城市是随着农业生产的发展出现了剩余产品,由此出现了社会分工,形成集市演变而来,世界城市经历了三个发展阶段,在二战以后,世界城市化飞速发展,尤其是发展中国家,其具体表现为城市化速度快,大城市数目增多,特大城市不断涌现,甚至出现城市群或城市带。

答案 2.A 3.B

下图是某地区A、B两个城市发展过程示意图,读图回答4~5题。

4.下列关于该地区A城从阶段I到阶段Ⅲ地理环境变化的说法,错误的是( )

A.生物多样性减少

B.环境污染加剧

C.城区下游河段流量季节变化减小

D.城区年平均气温升高

5.下列关于阶段Ⅲ城市的说法,正确的是( )

A.开始出现逆城市化

B.相对阶段Ⅰ、Ⅱ,中心区人口密度较高

C.相对阶段Ⅰ、Ⅱ,中心区环境污染较轻

D.城市沿河流延伸

解析 第4题,城市用地规模的扩大,破坏了原有生物的栖息地,会造成生物多样性减少;

城市生产、生活污染物排放量大,造成环境污染加剧;

城市产生大量的人为热,造成城市热岛效应;

城市地面硬化地表水下渗少,地表径流速度加快,会造成河流流量的季节变化增大。

第5题,阶段Ⅱ城市中心区人口密度开始减少,出现了逆城市化;

由阶段Ⅰ到阶段Ⅲ城市中心的人口密度逐渐减小,主要是由于城市中心区污染不断加剧;

由图可看出,城市沿河流延伸。

答案 4.C 5.D

探究点一 城市化的概念、进程和特点

案例探究

材料

图1

图2

结合材料探究:

(1)图1中,A、B、C、D、E反映的是什么过程?

说明该过程的主要标志。

(2)图1中E—F反映的是什么现象?

简述其成因。

(3)依据经济发展水平的差异,世界上的国家和地区分为两种类型。

图2中甲、乙分别属于哪类国家?

分别说明其劳动力就业结构特点。

提示

(1)城市化。

城市人口增加、城市人口在总人口中的比重增加、城市数量增加及城市用地规模扩大。

(2)逆城市化。

人们对环境质量要求提高(或郊区环境质量较好),乡村和小城镇基础设施逐步完善。

(3)发达国家;

发展中国家。

发达国家的劳动力在农业中就业比例低,在服务业中就业比例高;

发展中国家的劳动力在农业中就业比例高,在服务业中就业比例低。

反思归纳

1.城市化的概念、动力和表现

(1)概念:

城市化是指人口向城镇集聚和城市范围不断扩大、乡村变为城镇的过程。

(2)城市化的动力

社会经济的发展是城市化的主要动力,如下所示:

(3)城市化的表现

由图归纳城市化的表现如下:

城市化表现

具体表现

人口的集中过程(丁乡村→甲城市)

城市人口总量及其占总人口的比重上升;

城镇数量增加,城镇密度加大;

每个城镇的规模扩大

地域的转换过程(乙乡村→乙城市新区;

丙乡村→丙城市)

城市建设用地扩展,农业用地发展为城区;

城市用地功能进一步分化;

土地景观发生较大变化

经济结构的变化过程

产业结构由第一产业向第二、三产业转变,伴随经济结构变化,城市文明向农村地区扩散

2.世界城市化的三个阶段

从世界各国的城市化进程来看,城市化水平随时间的变化可以表示为一条稍被拉平的“S”形曲线。

如下图所示:

城市化发

展阶段

特征

出现的问题

发展新趋向

初期阶段

城市化水平低、发展缓慢

问题较少,处于城市化低水平时期

中期阶段

人口和产业向城市迅速聚集,城市化推进加快

出现了劳动力过剩、交通拥挤、住房紧张、环境恶化等问题

出现了郊区城市化现象

后期阶段

城市化水平较高,城市人口比重的增长趋缓甚至停滞

中心区表现出衰落的迹象

出现逆城市化现象

3.发达国家和发展中国家的城市化进程差异

国家类型

所处阶段

后期,出现逆城市化现象

初期、中期

起步时间

早

晚

目前速度

慢

快

发展水平

高(70%以上)

低(30%~40%)

口比重

大

小

发展趋势

逆城市化

推进城市化的进程

城市化与

经济发展

相适应

不相适应

发展结果

①出现郊区城市化、逆城市化;

②出现城市群;

③注重营造高水平的人居环境

①农村剩余劳动力大量流入,加大城市就业、基础设施建设等的压力;

②生态破坏,人居环境质量下降

4.城市化、郊区城市化、逆城市化和再城市化的区别

城市化

郊区城市化

再城市化

表

现

人口由乡村迁往城市,农村地域转化为城市地域

人口由市区迁往郊区

城市中心区人口继续外迁,郊区人口迁往农村和小城镇

人口迁回市区

成

因

城市的拉力和乡村的推力

市区人口激增,地价上涨,交通拥挤

为追求更好的生活环境

开发中心区,高科技产业、第三产业的发展

图

解

即时巩固

下图示意安徽省1990~2030年城市化水平统计及预测。

读图,完成

(1)~

(2)题。

(1)安徽省城市化进程的表现有( )

A.2000~2010年已进入城市化后期成熟阶段

B.2020~2030年城市化速度最快

C.2010~2012年城市化速度减缓

D.1990~1995年城市化速度最慢

(2)目前安徽省城市化进程的特点是( )

A.水平较低,发展较快 B.水平较高,发展快

C.水平低,发展慢D.水平高,发展慢

解析 第

(1)题,注意该图横坐标时间间隔并不均衡。

据图可知,2000~2010年为城市化中期加速增长阶段;

2010~2012年和1990~1995年时间段长短不同,但城市化水平增长数值相近,故2010~2012城市化仍在以较快速度增长,1990~1995年城市化速度更慢。

2020~2030年10年间城市化水平提高10个百分点,速度较慢。

因此D项正确。

第

(2)题,从图中看出,安徽省的城市化水平较低,处于城市化中期加速增长阶段。

因此A项正确。

答案

(1)D

(2)A

探究点二 城市化对地理环境的影响

材料一 城市化影响自然环境,图甲为“某城市从市中心到郊区的气温变化示意图”,图乙为“某城市建设前后水量平衡示意图”。

图甲

图乙

材料二 随着城市发展,城市居民抱怨:

碧水蓝天少见了,垃圾占据了小区空间,白天夜间噪声不断,睡个安稳觉都难了。

大量外来人员在城市中成为无业游民,影响了社会治安。

(1)图甲反映的问题是什么?

是怎样产生的?

结合图甲分析,为什么城市上空云量多于郊区?

(2)结合图乙,分析城市化对水循环的影响。

(3)下图漫画《不堪重负》反映出我国城市化发展过程中出现的主要问题是________________,解决该问题可采取哪些有效措施?

(4)针对城市化过程中产生的问题,应采取哪些解决措施?

提示

(1)热岛效应。

城市人口、工业、交通过度集中,大量排放废热,使城市气温高于周围地区。

由于城市气温高于周围地区,气流上升,加之城市空气中尘埃较多,水汽易于凝结,所以云量较多。

(2)地表硬化导致蒸发减少,下渗减弱,地下径流减少,地面径流增加,从而使汛期洪峰量加大,会加剧城市洪水,使地下水补给减少。

(3)城市交通拥挤 加强城市道路建设,合理规划城市道路网,大力发展公共交通,加强城市交通管理等。

(4)①加强城市的规划,合理配置城市功能区;

②加强城市管理,防治城市污染;

③建设垃圾场,集中处理,如填埋、焚烧、堆肥,最好能实现垃圾的资源化利用;

④建立污水处理厂,实现污水达标排放和净化处理;

⑤加强城市建设绿化,扩大绿地面积;

⑥合理规划城市道路,解决交通拥堵和交通污染;

⑦大城市建设卫星城和城市新区等。

1.城市化带来的问题及解决途径

(1)城市化对自然环境的不利影响

自然

环境

对自然地理

环境的影响

评价

地形

趋向平坦

容易造成水土流失、滑坡、泥石流等地质灾害

气候

城市“热岛效应”,“雨岛效应”

城市风将城市大气污染物带到郊区,也可把郊区工厂的废气带到城区

水文

破坏河网系统,减少下渗

引发城市内涝、水质恶化

生态

干扰和破坏了所在地区的生态环境

生物多样性减少、地面沉降、海水倒灌

(2)城市化对人文地理环境的影响

人文地理环境

影响

解决措施

资源短缺

耕地面积减少

城市公共建设节约用地,尽量少占耕地

水资源短缺

节约用水,提高利用率,治理水污染

环境污染

大气污染

合理布局大气污染较重的企业;

实行集体供暖;

建立绿化隔离带

水污染

建立污水处理厂,实行污水达标排放

固体垃

圾污染

实行分类回收、利用,采用填埋、燃烧、堆肥处理方法

噪声污染

噪声大的工厂远离城区布局,建立绿化隔离带

社会问题

交通拥挤、居住条件差

控制城市人口增长;

合理布局城市道路;

公交优先;

加快住房建设

就业困难

社会秩序混乱,加快经济发展、增加就业岗位

拓展延伸 城市化过程中产生的问题及解决措施

随着城市用地规模扩大和人口的急剧增大,会出现一系列城市化问题。

常见的城市化问题及主要治理措施如下图所示:

珠江三角洲某中心城市周边的农民竞相在自家的宅基地上建起了“握手楼”(如下图)。

据此完成

(1)~

(2)题。

(1)农民建“握手楼”的直接目的是( )

A.吸引外来人口定居B.吸引市民周末度假

C.增加自住房屋面积D.出租房屋增加收入

(2)“握手楼”的修建反映该中心城市( )

A.居住人口减少B.城区房价昂贵

C.人居环境恶化D.城区不再扩大

解析 第

(1)题,图中显示,该地的“握手楼”楼房密度很大,其主要的、直接的目的是通过出租“握手楼”增加收入。

随着工业化和城市化的发展,珠江三角洲地区吸引了大量外地人前来务工、经商,房屋出租市场广阔,故选D。

第

(2)题,根据材料,“握手楼”分布在城市周边,布局拥挤,居住环境较差,但却吸引租房者租住,说明了该中心城市的城区房价昂贵,收入较低的外来务工经商者不得不到房价较低的郊区租房,故选B。

答案

(1)D

(2)B

知识结构

晨背索引

1.说出城市化的含义。

2.说出城市化的动力。

3.城市化的具体表现有哪些?

4.20世纪世界城市化进程的四个特点是什么?

5.说出发达国家和发展中国家城市化的差异。

6.城市化进程中产生的问题有哪些?

7.如何解决城市化问题?

对点练一 城市化的概念、进程和特点

下图表示安徽省1985~2010年就业结构与城镇人口比重变化。

完成1~2题。

1.2005年以来,安徽省城市化处于( )

A.初期阶段B.中期阶段

C.后期阶段D.逆城市化阶段

2.产业结构调整促进安徽省城市化水平的提高,表现在( )

A.第二、三产业就业比重均持续快速提高

B.城镇新增就业人口第二产业超过第三产业

C.农村人口向东部沿海城市迁移数量增加

D.劳动力主要由第一产业向第二、三产业转移

解析 第1题,读图可知,2005~2010年,安徽省的城镇人口比重大约由35%提高至43%,而就世界各国的城市化进程来看,城镇人口比重在30%~70%的阶段属于城市化的中期阶段,故选B。

第2题,读图可知,第二产业就业比重提高的幅度较小,速度较慢,且1995~2000年第二产业就业比重略有下降,故排除选项A;

1995年以来,第三产业就业比重一直超过第二产业,且比重在不断提高,导致第三产业的新增就业人口多于第二产业,故排除选项B;

农村人口向东部沿海城市迁移数量增加,将导致迁入安徽省城市的人口数量减少,不利于安徽省城市化水平的提高,故排除选项C;

第一产业就业比重呈下降趋势,所能吸纳的劳动力不断减少,导致农村地区的大量剩余劳动力向城市的第二、三产业转移,从而推动了城市化进程,使城市化水平提高,故选项D正确。

答案 1.B 2.D

对点练二 城市化对地理环境的影响

浙江省某市调查了当地市中心和外围区域早晚高峰期间的交通状况。

根据调查情况绘制了汽车平均时速示意图(如下图)。

读图完成3~4题。

3.该市交通最拥堵的是( )

A.中心区域早高峰B.中心区域晚高峰

C.外围区域早高峰D.外围区域晚高峰

4.下列缓解该市交通拥堵的措施,最合理的是( )

A.优先发展公共交通B.大力拓宽城市道路

C.大量修建路边停车位D.大幅度提高停车收费

解析 第3题,速度慢的两只表针应表示中心区,快的两只表示外围区,越慢说明交通拥堵越严重,所以中心区域晚高峰最拥堵。

第4题,缓解该市交通拥堵的措施,不能靠大幅度提高停车收费;

拓宽道路,大量修建路边停车位会占用大量土地,建设成本很高,最合理的是优先发展公共交通。

答案 3.B 4.A

课后作业

基础冲A练

读“中国城市化进程示意图”,完成1~2题。

1.关于我国城市化进程特点的正确叙述是( )

A.1950~1960年,城市化进程变慢

B.1960~1970年,城市化水平较高

C.1970~1980年,城市化水平降低

D.1980~2010年,城市化进程较快

2.我国城市化的表现是( )

①总人口增加 ②城市人口增加 ③农村人口减少 ④城市人口比重增加

A.①②B.①③

C.②④D.③④

解析 第1题,从图中可看出:

1950~1960年,城市化进程是较快的;

1960~1970年,城市化水平不足20%,城市化水平较低;

1970~1980年,城市化水平缓慢提升;

1980~2010年,由于实行改革开放,国民经济得到快速发展,城市化进程较快。

第2题,根据城市化的内涵,可判定②、④正确。

答案 1.D 2.C

读我国1978年、2009年城市数量变化图,回答3~4题。

3.下列有关我国城市化的叙述,正确的是( )

A.30年间,我国200万以上人口的大城市数量增幅最大

B.30年间,我国20万以下人口的小城市数量增幅最大

C.我国城市化进程与人口迁移无关

D.随着城市数量的增大,我国城乡差距越来越小

4.推动我国城市化进程的动力因素是( )

A.人口迁移速度加快、规模变大

B.工业结构的快速调整

C.大规模农业商品基地的建设

D.农业生产力水平的提高和工业化进程的加快

解析 第3题,30年间,我国20万以下人口的小城市数量增加了约4.45倍,增幅最大,A错,B对;

我国城市化进程与人口迁移有很大关系,C错;

目前,我国城乡差距有扩大的趋势,D错。

第4题,30年来,农业生产力水平的提高和工业化进程的加快,推动了我国的城市化进程。

答案 3.B 4.D

从20世纪70年代中期开始,首先从英国,随后在美国、西欧各国、日本,后来又在北欧各国,相继出现了与城市化过程相反的人口流动现象,以及人口“钟摆式”的移动,如伦敦老城区白天人数达一百多万,夜间只有十几万。

据此回答5~6题。

5.逆城市化现象产生的原因是( )

A.人们对环境质量的要求越来越高,乡村和小城镇基础设施逐渐完善

B.城市经济发展不稳定,失业人口增多

C.城市犯罪率高,居住不安全

D.乡村有大量闲置土地,需要人经营管理

6.逆城市化的表现有几个方面,下列表述中不属于逆城市化表现的是( )

A.城市人口向乡村和小城镇回流

B.大城市中心区萎缩

C.中小城镇发展速度增快

D.卫星城不断出现,城市群逐渐形成

解析 由题干分析逆城市化现象是由于大城市环境质量下降,乡村和小城镇基础设施逐渐完善,大量城市人口向乡村和小城镇回流的现象。

答案 5.A 6.D

下图为“北京城市空间扩张的GIS图像示意图”。

读图完成7~8题。

7.图中反映出北京地区城市化的标志为( )

A.城市人口数量增加

B.城市用地面积增加

C.城市人口比重增加

D.城市道路密度增加

8.北京城市化过程中出现的主要问题是( )

A.城市绿化面积缩小B.城市居民住房紧张

C.文物古迹普遍受到破坏D.城市交通拥堵严重

解析 第7题,由图可以看出,北京城区面积在不断地扩大。

第8题,北京是人口过千万的特大城市,城市化过程中出现的主要问题是车辆日益增多,导致城市交通拥堵严重。

答案 7.B 8.D

9.读某区域三个发展阶段略图,回答问题。

(1)阶段Ⅰ,该城市形成的主要区位因素是_____________________________________。

阶段Ⅲ,在铁矿产地与煤矿产地间开挖了人工运河,试分析其主要原因。

(2)阶段Ⅱ该地区人口迁移的方向主要是________________;

如果该地区为发达国家的某地区,阶段Ⅲ可能出现的人口迁移现象表现为___________________________________

________________________________________________________________________。

(3)试分析该地区在阶段Ⅲ可能产生的环境问题。

解析 读图可知,阶段Ⅰ城市主要位于河流的交汇处;

开挖运河是为了连接铁矿产地与煤矿产地,因为这两地都可以发展钢铁工业,利用运河运输原料或燃料可以降低运输成本。

阶段Ⅱ该地区人口迁移是从乡村到城市,到阶段