河道治理技术标完整版Word格式.docx

《河道治理技术标完整版Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河道治理技术标完整版Word格式.docx(45页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

8

设计技术方案

26-27

9

技术工艺、流程

28

10

治理目标

11

图纸

附图1-附图8

12

设计方案对本项目现场周边现状的调查、分析。

13

本项目现场存在的重点问题和困难及技术解决方法

9-10

14

目标可达性分析

40-41

15

施工方案

工艺流程

52

16

施工方法

63-74

17

机械设备及人员投入

118、121

18

进度计划

75-79、117

19

质量、安全保证措施

80-105

20

水生态培育稳定期养护管理方案

153-156

21

项目资料的标准化管理方案

157-159

22

养护场所证明

166-173

23

养护设备证明

173-175

24

售后服务方案情况

160-166

本项目的管理人员配置

127-152

26

质量保证措施和检测、工期承诺及其他优惠和承诺情况

177-192

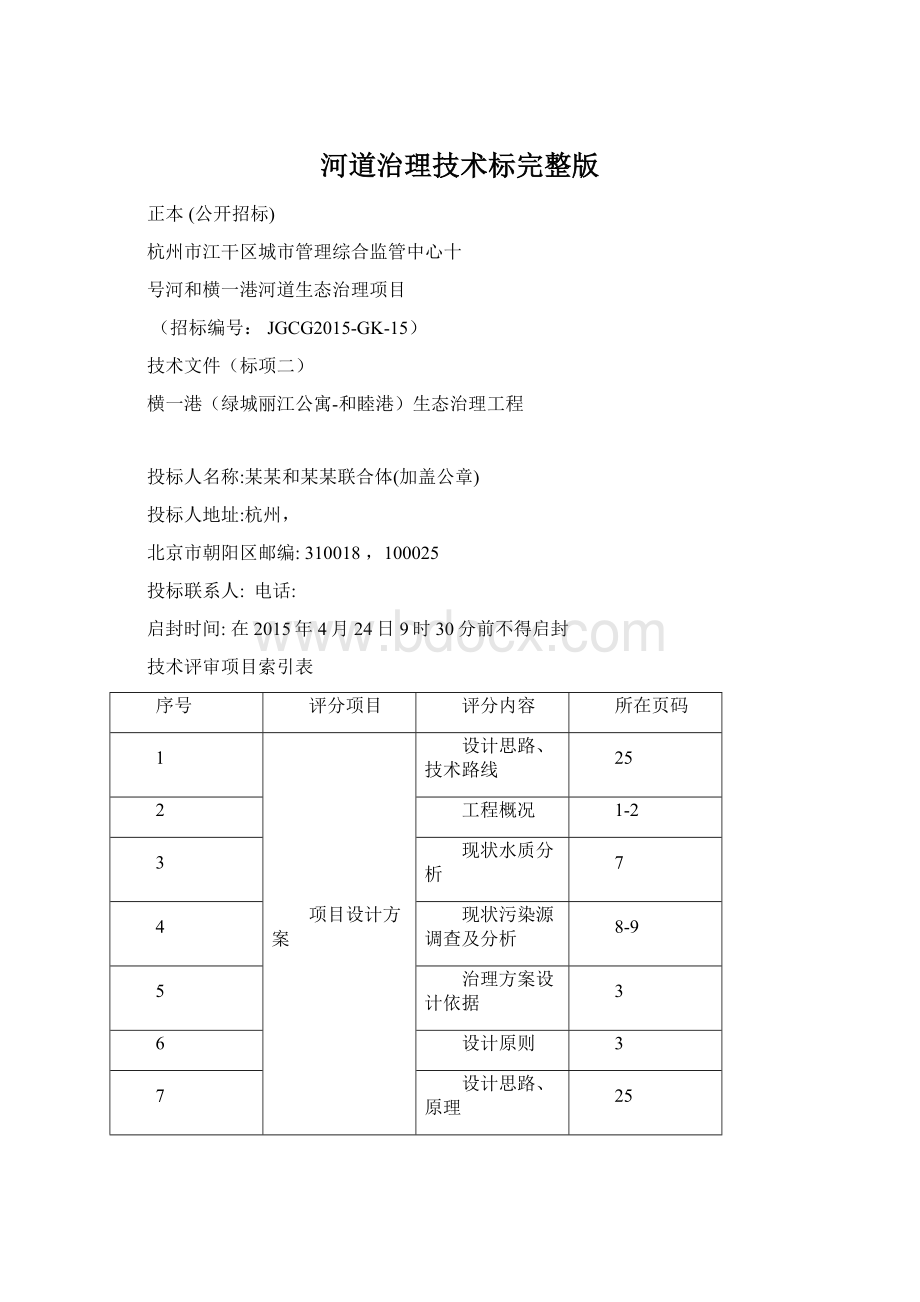

总目录

第一部分项目设计方案(标项二)………………………………………….(1-44)

第二部分施工方案(标项二)…………………………………………….(45-126)

第三部分拟投入本项目实施期间的管理人员方案(标项二)…………...(127-152)

第四部分水生态培育稳定期养护管理方案(标项二)…………………...(153-159)

第五部分售后服务方案、机构等情况(标项二)………………………….(160-176)

第六部分质量保证措施和检测、工期承诺及其它优惠和承诺情况(标项二)…............................................................................................................(177-192)

第七部分加★条款(含技术和商务)响应表(标项二)…………………..(193-194)

第八部分投标人需要说明的其他文件和说明(标项二)………………...(195-199)

第一部分

项目设计方案(标项二)

1.3设计原则3

第一章综述

1.1工程概述

本工程位于浙江省杭州市江干区九堡镇,江干区东毗钱塘江,西依西子湖,全区面积210.22平方公里,人口26.64万,下辖4个镇、4个街道。

江干区历史悠久,物产丰富,人文荟萃,风光秀丽,是杭州最古老的城区之一。

图1.1项目区位图

工程东起海景桥,西至新建横一港闸,工程段河道长度为1400m,河道宽度为10~13m,总修复面积为15000m2。

常水位水深为1.7m~2m;

工程范围内河道堤岸改造已经完成,工程区段内堤岸均为石砌直立硬质堤岸。

景观工程正在实施,预计2015年6月竣工。

本项目采用设计施工总承包制模式。

治理阶段分为施工期、水质调试期、养护管理期,施工期要求为45天,水质调试期为4个月,养护管理期为12个月。

图1.2项目位置和范围图

1.2项目目标

本方案采用水体生态修复综合技术,本着可持续发展、生态优先、亲水景观,对横一港进行原位生态净化,逐步恢复各种有益微生物和水生动物,形成完整的生态食物链,构建一个结构和功能完整的生态系统,恢复水体的自净功能,提高水体的环境容量,使被污染的水体恢复并保持长期的清澈、洁净。

具体目标如下:

(1)2015年6月15日之前工程完工;

(2)在现有实际条件,无暴雨排涝的情况下,通过生态示范河道验收,其标准参见附件《关于进一步加强生态示范河道创建工作的通知》,其中建有河道长效管理制度和组织机构,专人管理专人养护;

河道沿线无污水排放口,雨水排放口无晴天出水现象;

水质指标溶解氧、高锰酸盐指数达到或优于国家地表水环境质量Ⅳ类标准;

氨氮和总磷基本达到国家地表水环境质量Ⅳ类标准;

水体透明度0.8m及以上,目测表观水清、可见多种水生动物和沉水植物;

同时保证设计方案中的水生动、植物存活率达90%及以上。

表1-1横一港河道生态治理工程水质目标值

水质

指标

透明度

(m)

溶解氧

(mg/L)

高锰酸盐指数(mg/L)

氨氮

总磷

水生动植物存活率(%)

目标值

0.8

1.5

0.3

90

1.3设计原则

(1)生态性原则

通过改善河道硬质河床、种植沉水植物、放养水生动物、高效曝气和人工生态浮床等措施构建人工水生生态系统,确保各种群之间相互依存、相互制约、处于生态平衡状态,逐步使水体能进入良性生态循环;

(2)系统开放性原则

水体的生态修复设计要将相关边界因素很好的相互结合起来,构成一个开放性的系统,使其形成一个有机、有序、有趣的线型空间系统,构建生态健康的城市河道。

(3)因地制宜原则

充分利用横一港河道现有地形及现有构筑物,因地制宜、因物制宜、因时制宜,植物以本地物种为主,创造具有特色的城市河道生态景观空间。

(4)多样性原则

考虑横一港水体相对封闭的特点,水生植物构建以净化水质的沉水植物为主,并放养本土鱼类、虾类及底栖类水生动物,实现水体的生物多样性;

沉水植物按照常绿种类、暖季种类和冷季种类相配合提高生物多样性和系统完整性,实现水体持续自净。

1.4设计依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》

(2)《中华人民共和国水污染防治法》(修正)1996.5.15

(3)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

(4)《城市污水处理及污染防治技术政策》(建城[2000]124号)

(5)《水生动植物工程设计指导原则》

(6)《常见沉水植物生物学特性及管理》

(7)《绿化设计规划》(DG/TJ08-15-2009,J11525-2009)

(8)《杭州市城市河道生态治理常用技术要点及养护要求手册》

第二章项目背景

2.1地理区位

杭州位于中国东南沿海北部,浙江省北部,东临杭州湾,与绍兴市相接,西南与衢州市相接,北与湖州市、嘉兴市毗邻,西南与安徽省黄山市交界,西北与安徽省宣城市交界。

水文

杭州有着江、河、湖、山交融的自然环境。

全市丘陵山地占总面积的65.6%,平原占26.4%,江、河、湖、水库占8%,世界上最长的人工运河—京杭大运河和以大涌潮闻名的钱塘江穿过。

气候

杭州处于亚热带季风区,四季分明,雨量充沛。

全年平均气温17.8℃,平均相对湿度70.3%,年降水量1454毫米,年日照时数1765小时。

夏季气候炎热,湿润,是新四大火炉之一。

冬季寒冷,干燥;

春秋两季气候宜人。

地貌

杭州地处长江三角洲南沿和钱塘江流域,地形复杂多样。

杭州市西部属浙西丘陵区,主干山脉有天目山等。

东部属浙北平原,地势低平,河网密布,湖泊密布,物产丰富,具有典型的“江南水乡”特征。

人口

2013年末,全市常住人口884.4万人,比上年末增加4.2万人,其中城镇人口662.42万人,占比由上年末的74.3%提高为74.9%;

人口出生率为9.09‰,人口自然增长率为4.12‰。

公安部门户籍登记人口706.61万人,其中非农业人口393.88万人,占比由上年末的54.8%提高为55.7%;

人口出生率为10.07‰,人口自然增长率为4.73‰。

本项目所在地杭州市江干区东毗钱塘江,西依西子湖,全区面积210.22平方公里,人口26.64万,下辖4个镇、4个街道。

2.2项目定位

横一港是江干区九堡镇的重要河道之一,是和睦港的重要汇水河道,也是和睦港汇入钱塘江前的最后一条河道。

因此横一港的水环境治理是和睦港流域综合治理以及江干区实施“五水共治”的重点工程之一。

2.3项目建设必要性

(1)横一港河道生态环境遭到严重破坏,水环境承载力很差。

加之水体与和睦港等外界水系水体交换受阻,水体较封闭,因此极易受到严重污染。

开展本工程是全面改善横一港水体水质、完善水生态结构、提高水体抗污染冲击能力的重要措施。

(2)横一港依靠自身建有的水闸控制向和睦港的排水,而和睦港是整个城东地区向钱塘江排水的主要通道。

因此横一港河道生态治理工程既影响到区域防洪排涝,又通过水系连通直接影响到和睦港和钱塘江的水环境质量。

(3)横一港两岸分布有丽江公寓、杨公江岸邻里、宋都阳光国际等居民社区,污染水体大大降低了周边居民的生活质量,也阻碍了周边区域的发展。

本工程建成后可快速消除黑臭现象,大幅提高周边环境质量,改善生态环境和人居环境,提高群众生活质量。

因此本工程是提升城市品位、增强城市竞争力、推进生态文明城市建设的重要推动措施。

第三章现状问题分析

3.1项目现状及周边环境分析

3.1.1生态现状及分析

(1)驳岸情况

整个水系为硬质直立堤岸,河床宽度为10m~13m,两边硬质河床,中间约3m宽为土质河床,硬质堤岸至堤顶部分为景观绿化,预计2015年中期竣工;

目前河道截污纳管工程尚未实施完毕,据了解计划在2015年6月实现彻底截污。

图3.1横一港硬质堤岸

(2)闸坝运行状态

横一港与和睦港交汇处上游100m处有一座电动翻板闸,翻板闸除排涝期间开启外,其他时间处于关闭状态,控制横一港水位。

图3.2电动翻板闸

(3)底质及水生植物现状

河床中间约3m宽为土质河床,河床两侧为硬质河床,无淤积现象;

河道无任何水

生动植物,河道生态系统缺失。

(4)河道水位数据

待水系修复正常后,控制河道水位1.5m~2m之间,汛期水位最高不超过2m。

3.1.2水质现状及分析

目前河道水质较差,水体浑浊、有发黑、有异味、透明度很低;

水域内无水生植被及水生动物;

河道两侧有多处污水直排管及雨水排放口。

2014年7-12月我方对横一港河道进行了采样和水质测定。

图3.3横一港水质取样照片图3.4横一港水样实验室检测照片

表3-12014年下半年横一港水质监测报告

水质指标

取样时间

7月20日

0.39

0.7

8.63

8.71

0.89

8月20日

0.25

0.5

4.98

7.49

0.72

9月20日

0.2

9.71

10.3

1.12

10月20日

0.6

1.2

7.44

5.37

11月20日

0.45

1.4

8.37

6.37

0.74

12月20日

1.6

6.68

0.55

3.1.3周边环境分析

Ø

周边的农居点、企业均已拆除,因此大型的排污口较少,主要是周边小区较少的阳台水。

河道东侧紧邻杨公路,公路北侧和河道南侧为新建居住区,人口密度较大。

社区内污水管网建设尚未完工,待完工后生活污水可实现截污纳管。

社区生活垃圾收集设施建设完善,居住区内整体环境良好。

雨季道路和河岸绿化带地表径流直接排入河道。

总体而言,横一港周边土地处于开发建设期,整体环境质量有待提升,污染源控制、绿化建设等有待加强。

图3.5横一港河道周边环境

3.2现状污染源调查及分析

横一港现状主要污染源为外源污染,其主要污染源如下:

(1)附近生活污水排放口;

(2)大气干湿沉降带来的污染;

(3)地表径流带来的污染;

(4)沿岸带枯枝败叶混入水体造成污染;

(5)和睦港河道水体带入的污染;

(6)其他外来偶然性污染。

3.3工程现场重点问题和困难及应对措施

3.3.1重点问题和困难

工程范围内现状存在的重点问题和困难包括:

河道水质较差为劣Ⅴ类水;

污染物输入量较大,主要包括地表径流和上游河道携带污染物;

水体封闭且循环性较差;

水生态系统缺失;

生态景观质量尚需改善;

水体抗冲击能力较低。

现有多处污水排放口未纳入截污管网

3.3.2应对措施

针对河道水质较差和污染负荷较大的问题,采取高效曝气系统+高效生态浮床+生态系统构建相结合的技术,削减水体中的污染物含量,提高水体透明度,形成健康的水生态系统,大幅提高水体的自我修复能力和自我净化能力,实现水质持续达标。

针对水生态系统缺失的问题,采取生态修复的方法,通过种植多种水生植物、放养多种水生动物等措施,结合短期的人工管理养护,重建健康的水生生态系统。

针对水体封闭且循环性差的问题,采取通过循环水泵强制水体内循环的措施实现工程范围内水体水质均匀,无污染死区。

针对生态景观质量较差的问题,采取种植景观效果好的开花植物,搭配水体净化效果好的水生植物种植;

生物碳纤维浮床的水生植物选择开花的物种,提升整体水体景观质量。

针对水体抗冲击能力较低的问题,采取构建生物碳纤维浮床及微纳米气泡曝气的措施,提高水体的自我净化能力,加快水体净化效率,增大水体抗冲击能力。

针对未纳入截污管网的排污口进行封堵,并在排污口附近布置生物碳纤维浮床,拦截污染物,减小污水对河道水体的冲击。

图3.6工程重点难点应对措施示意图

第四章生态技术简介

4.1工艺技术选择原则

(1)适应性强:

利用现有的资源,结合当地的自然地理条件合理规划,避免占地拆迁,技术选择应适应当地的环境、气候等相关因素,保障技术的可实施性。

(2)低投入、低能耗:

因地制宜,充分考虑所选工艺的合理性,有效控制工艺造价。

应选择高效节能的治理工艺,节能节耗,最大限度地降低运行费用。

(3)具备长效性、技术稳定可靠:

选择的设计工艺应具备长期稳定性和有效性的特点,避免出现晒太阳工程。

(4)操作管理简便,易维护:

选择的设计工艺应结合项目特点具备运行操作简单,易维护等特点。

4.2技术简介

针对项目特点,本工程主要采用微纳米气泡曝气技术、高效河道曝气增氧技术、高效生态浮床技术、沉水植物净化技术、水生动物多样性调控技术。

4.2.1高效微生物菌剂投加技术

(1)技术组成及特点

高效微生物菌剂投加技术是采用微生物强化降解技术对水体进行生态修复。

通过投加有益微生物功能菌,在水体中迅速形成优势菌群共同作用,见效快,净化效果显著持久。

与物理和化学法相比,微生物强化降解有助于生态系统的恢复,快速消除黑臭,改善河道感观效果。

1)微生物工作过程

图4.1废物/臭味有氧分解流程

有氧分解过程

图4.2废物/臭味有氧分解流程

无氧分解过程

图4.3废物/臭味无氧分解流程

2)水中污染指标的去除期限及效率

表4-1水中污染指标的去除期限及效率表

水质指标

处理期限

去除效率

硫化物

1-2个月

95%以上

PH值

维持在6-9之间

COD

50-80%

50-85%

恶臭

调试后1个月

90%以上

备注:

根据原水污染情况不同,水温、PH值等边界条件不同,污染物的去除效率不同。

图4.4处理水样过程照片

3)微生物菌种分类

河湖治理缓释生物制剂

适用范围:

河流、港湾、湖泊、池塘等

特点功效:

有效抑制藻类的生成,分解污泥,去除异味,改善水生态环境,恢复原生态。

本制剂沉淀于水底,并缓慢散发微生物对周围的污泥进行分解处理。

河湖治理速效生物制剂

本制剂生效迅速,附着在载体上的微生物可即可对水中的污物处理,促进和恢复水中的生态平衡。

污水处理厂全流程生物制剂

排水沟水渠污水处理厂垃圾厂等污水集中或排放的地方等

此制剂有较强的稳定性和持续性,对产生恶臭的硫醇、硫化物等有机物有很强的分解能力。

减少恶臭气体产生。

净化槽及排污用生物制剂

排水管,水沟,阴沟,吸收式马桶等狭小的污水排放区

具有超强的附着力和持续性对污水中的氨,硫化氢,硫醇等有机物进行分解去除,使水得到净化。

4.2.2微纳米气泡曝气技术

增氧曝气技术是人工向水体中充入空气或氧气,加速水体复氧过程,以提高水体的溶解氧水平,修复和增强水体中好氧微生物的活力,促进有机污染物的降解速度,从而改善受污染水体的水质,进而修复水体的生态系统。

根据治理黑臭水体条件(包括水深、水量、流速、周边环境条件等)和污染源特征(如长期污染负荷、冲击污染负荷等)的不同,河道曝气复氧的主要方式有鼓风—扩散曝气增氧、射流曝气增氧和船载移动曝气、微纳米气泡曝气等。

相对与前几种传统的曝气增氧技术,微纳米气泡曝气技术具有效率高、见效快、易维护、低能耗等特点。

微纳米气泡曝气技术是一种新型的人工曝气技术,由于具有气泡尺寸小(100-300nm的气泡浓度是4×

108/ml)、比表面积大、吸附效率高、在水中上升速度慢等特点,在气浮净水、水体增氧、农业灌溉、污泥降解等领域有重要应用价值。

对比1mm与10um的气泡特性如下:

1)上升速度慢

直径1mm的气泡在水中上升的速度为6m/min,而直径10μm的气泡在水中的上升速度为3mm/min,后者是前者的1/2000。

图4.5气泡上升示意图

图4.6气泡粒径与上升速度关系

2)自身增压溶解

微纳米气泡内部的压力远远大于外界液体的压力,可以将更多的气泡内的气体溶解到水中,并伴随有自身溶解消失的现象。

透明的部分包括:

气泡合并上升及气泡溶解消失两部分

图4.7气泡溶解变化

3)比表面积非常大

相对于微纳米气泡的体积,其比表面积非常大,具有超常的气体溶解能力。

直径10微米的气泡同直径1毫米的气泡相比,考虑气泡内部压力及比表面积的效果,前者的气体溶解能力为后者的1万倍,如果考虑气泡的上升速度的影响,理论上有20万倍的气体溶解能力,极大促进气液之间的反应速度。

图4.8气泡比表面积

4)表面带电

微纳米气泡的表面带有负电荷,对水中微小粒子具有增强吸附的作用。

并随微纳米气泡收缩、溶解的过程产生表面电荷浓缩、电离,产生氢氧自由基等现象。

(2)技术优势

曝气效率高,氧气利用率高。

本曝气装置产生的气泡粒径属于微纳米级别,产生100nm-300nm的气泡浓度是4×

108/ml,在水体中的上升速度将更慢、停留时间更长、比表面积更大,由于气泡自身带电性能更强,在水体净化过程中,能够显著提升生态系统的水体自净化能力。

本技术主体设备完全放置在水面之上,后期设备被人为破坏的可能性极小,设备能耗很低,单设备功率只有0.75kw,后期运行费用低。

横一港水体富营养化程度高,溶解氧含量低,设置高效曝气装置,为水体整个健康生态系统的建立和完善提供基础条件

图4.9高效曝气装置

图4.10我公司宁波护城河共青桥段及北斗河白鹭园段(2013年)

4.2.3生物碳纤维浮床技术

针对横一港河底硬化的特点,可以采用将生态浮床与生物填料结合的高效生态浮床技术,克服了传统水生植物对种植土的需求条件

生物碳纤维浮床技术是生态浮床技术与生态碳纤维接触氧化技术的组合技术,该技术充分结合两者的优势,达到水质净化和景观美化的双重效果。

其中浮岛采用沿湖岸摆设的布局方式,旨在美化景观和保持水面干净,生态碳纤维接触氧化采用尼龙绳悬挂方式,总体布局采用生态浮岛与生态碳纤维接触氧化工艺交替安装的方式。

生物碳纤维浮床结构

新型人工浮岛装置具有双层填料结构,由浮岛框架、填料、植物、浮子、固定装置等几部分组成。

为营造不同溶解氧区域,新型人工浮岛采用透水性相差较大的填料进行填充,上层填充颗粒状填料,如生物陶粒、沸石等。

下层填充过水性好的新型生物碳纤维填料,如图所示。

图4.11生物碳纤维浮床侧面示意图

生态碳纤维是一种与生物有着良好兼容性的新型填料,由腈纶、丙纶和经表面修饰后的活性碳纤维复合而成。

活性碳纤维,与普通活性碳纤维相比,它经过表面修饰后,具有更好的生物亲和性、具有高达1000m2/g以上的比表面积。

结合了活性碳纤维、腈纶和丙纶三者的优点,具有化学稳定性能好、不易老化、高吸附性能、生物亲和力强的特点,优越性显著。

生态碳纤维具有极高的吸附性与生物亲和性,是良好的微生物挂膜填料,在生物法污水处理领域具有明显的竞争优势。

该材料已成功应用于水产养殖水体净化与污水处理、印染废水与再生水净化处理。

生物碳纤维填料技术原理

生物碳纤维填料技术原理为生物接触氧化法,生物接触氧化法是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法,即在生物接触氧化池内装填一定数量的填料,利用栖附在填料上的生物膜和充分供应的氧气,通过生物氧化作用,将废水中的有机物氧化分解,达到净化目的。

该工艺净化效率高,处理所需时间短,对进水有机负荷的变动适应性较强。

生物接触氧化法的核心是填料,填料的性能对废水处理有直接的影响,需要使用比表面积大、水力阻力小、空隙率高、能经久耐用、生物及化学稳定性好的填料。

常见生物填料除了改性填料,还有分散式、悬挂式、固定式等填料。

生物碳纤维填料结构

生物碳纤维草由圆环串联而成,圆环直径Φ100mm,单个圆环上材料含量为2.0g,圆环间距为200mm。

中心由塑料绳或纤维绳连接。

本设计中用到的填料长度为1m。

填料用防水尼龙绳串成一挂。

按照所选渠段长度方向均匀排列,充分发挥填料的净化作用。

每根生态纤维的底部可填充少量小石块等负重物,或者每根碳纤维底部悬挂一个外径2.5cm,内径1.5cm的螺母。

以增加重量使填料在水中可自然下垂。

填料成品如图所示。

图4.12浮床构造及生物碳纤维材料

生态浮床技术是一种低成本、能持续去除水体中氮磷等污染物的原位生态修复技术,具有净化水质、提升景观、提供生物的生长繁殖空间等综合功能,在富营养化的湖泊、水库、城市景观河道等水体的修复治理中具有良好的推广应用前景。

图4.13生物碳纤维水处理三小时后效果对比

图4.14我公司南明河水生态整治工程浮床配置图(2014)

图4.15我公司北京植物园池塘水质修复工程治理前后效果对比(2007年)

4.2.4沉水植物水质净化技术

在合适的水深范围内,进入水体的营养物质可通过构建多种类型的水生植被进行有效的水质净化。

水生植物经过自身直接吸收、附着微生物转化、物理吸附及沉降,可遏制底泥营养盐的释放,抑制藻类生长,起到降低营养盐负荷的作用。

本工程采用优选和培育的沉水植物,主要选择净水能力强,景观效果好,能够有效控制、不会恣意泛滥生长的种类,包括苦草、轮叶黑藻、伊乐藻、金鱼藻、菹草等。

通过种植轮叶黑藻、伊乐藻等构建沉水植物净化系统,栽植方式以群落形式,以实现