世界现代化进程3文档格式.docx

《世界现代化进程3文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《世界现代化进程3文档格式.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

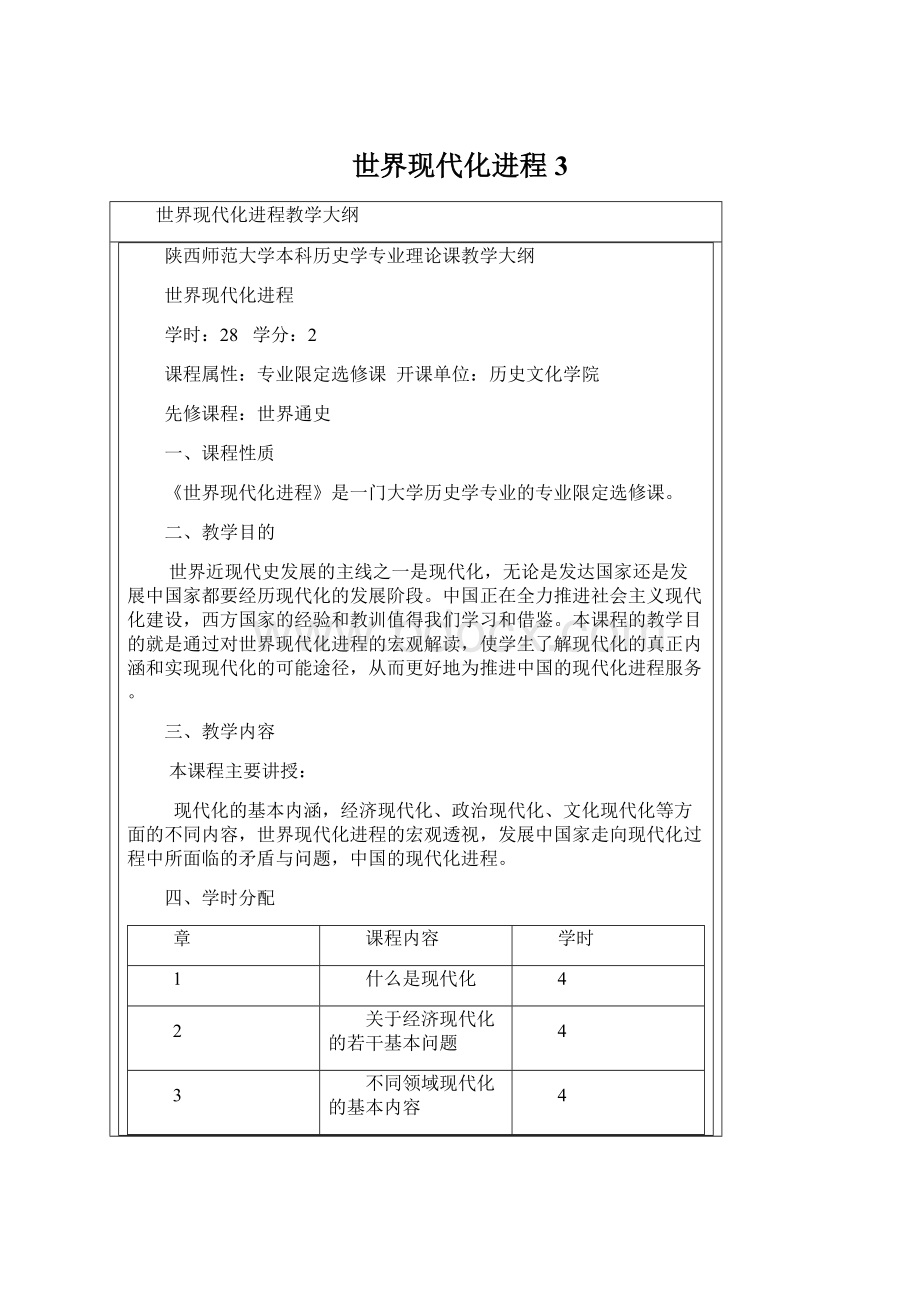

什么是现代化

4

关于经济现代化的若干基本问题

3

不同领域现代化的基本内容

世界现代化进程的宏观透视

5

发展中国家的现代化

6

世界现代化进程中的中国现代化

7

小结

五、教学方式

本课程采取课堂讲授为主,并辅以一定的课堂讨论,并进行考试。

六、考核方式

考试

七、教材及教学参考书

[1]罗荣渠,《现代化新论》,北京大学出版社,1993年版。

[2]亨廷顿,《现代化:

理论与实践的再探讨》,上海译文出版社,1993年版。

[3]钱乘旦、杨豫等,《世界现代化进程》南京大学出版社,1997年版。

[4]丁建弘,《发达国家的现代化道路》,北京大学出版社,1999年版。

[5]吉尔伯特·

罗兹曼,《中国的现代化》,江苏人民出版社,1998年版。

[6]布莱克,《日本和俄国的现代化》,商务印书馆,1989年版。

[7]布莱克,《比较现代化》,上海译文出版社,1996年版。

[8]布莱克,《现代化的动力》,四川人民出版社,1988年版。

[9]英格尔斯,《从传统人走向现代人》,中国人民大学出版社,1989年版。

[10]艾森斯塔德,《现代化:

抗拒与变迁》,中国人民大学出版社,1989年版。

[11]尹保云,《什么是现代化》,人民出版社,2001年版。

八、教学基本内容及要求

第一章

什么是现代化

1、教学要求

通过分析学术界对现代化概念的认识,全面廓清现代化的内涵,以理解什么是现代化。

2、教学内容

现代化的词源学意义;

社会学、经济学、政治学、历史学等不同领域的学者对现代化内涵的理解;

现代化研究不同的学派对现代化内涵的认识

现代化的政策含义;

小结:

第二章

关于经济现代化的若干基本问题

全面掌握经济现代化的内容和信息时代对经济现代化的新要求

经济现代化的基本内涵;

工业化的几种模式;

如何全面认识工业化;

市场化与经济现代化的关系;

社团在经济现代化中的重要作用

第三章

不同领域现代化的基本内容

从不同的方面认识现代化的具体内容,包括不同领域现代化的主要特征

政治现代化;

城市化;

社会现代化;

人的现代化;

科学技术与现代化

第四章世界现代化进程的宏观透视

以宏观的视野审视世界现代化的进程

2、教学内容

世界现代化进程的发端;

现代化发展的两种模式;

世界现代化的总体进程;

世界现代化进程的总体特征

第五章

发展中国家的现代化

全面理解发展中国家现代化进程中所面临的矛盾与问题

何谓发展中国家

发展中国家现代化所面临的特殊矛盾

发展中国家现代化进程中所面临的主要问题

拉美的军人干政与现代化的矛盾

关于新威权主义的问题

非洲的部族冲突与现代化的延宕

腐败与现代化

犯罪与现代化

伊斯兰世界对现代化的认同问题

第六章世界现代化进程中的中国现代化

掌握中国探索现代化正确发展道路的历程

中外学者对于中国现代化的认识;

中国现代化进程的总体分析;

中国现代化进程的矛盾与探索;

中国现代化的出路

第七章:

1、教学要求:

总结本学期所学内容,全面认识世界现代化进程

2、教学内容:

总结一学期所学习的内容,并加以讨论。

∙

世界现代化进程课程网络讨论主题:

如何认识中国早期的现代化?

中国早期的现代化历程坎坷曲折,纷繁复杂,需要我们认真思考研究。

但关于中国现代化历程的认识,学术界分歧较大,认识的视角也大有不同。

如“器物--制度--文化”三段式的分析方法;

美国学者罗兹曼的结构功能主义的分析框架;

罗荣渠先生提出的三对矛盾和四个过程的架构以及现代化的区域研究方法等。

同学们根据自己所学知识,结合现代化的理论和世界现代化进程的理解,谈谈自己对中国早期现代化的认识。

回复:

世界现代化进程课程网络讨论主题:

从城乡差别看中国早期现代化

中国早期的现代化是从沿海、沿江的通商口岸开始的,早期可以看作一种横"

T"

型的结构,然后陆续加上各省的一些城市呈散点分布。

我这里摒弃政治、文化方面的进程,而仅仅看看中国在从1840——1919年,这接近80年里,中国的城乡面貌的变化。

中国的城市的却在这一段时间内有了长足的发展,特别是以租界为代表。

但是这种发展不是以国人为主导的,而是舶来品。

当然中国城市的发展与乡绅阶层和买办阶层的产生与发展是息息相关的,他们是城市居民的生力军。

其后才是一些陆续迁来的平民和流民。

另外,中国的广大乡村为什么在早期现代化以来仿佛受惠不多,伴随个体经济的瓦解,乡村更加凋敝,乡村面貌变化缓慢,在这一点上沿海和内陆地区差别是不明显的。

也就是说广大农民的生活水平提高的不明显,甚至还不如近代以前,那么现代化对于当时的中国经济到底促进到什么程度呢?

提高是肯定的,但是由于列强对中国的侵略,包括各种劫掠,还有战争的破坏,当然北洋军阀时期则表现为列强支持下的军阀政治的分而治之。

这些都对中国经济的发展造成负作用,甚至在某种意义上抵消了中国自身的发展。

所以,从近代中国城市发展的缓慢到乡村的普遍凋敝我们看到一个国家在寻求现代化的过程中没有主权是多么令人无能为力。

而不得不承认中国早期现代化表面上是向西方学习,从器物-生产技术-制度-文明风尚等等,这些背后是以中国广大人民,主要是农民的膏血为代价,所以我们不能仅仅看到为追求进步而流血牺牲的仁人志士,我们更应该看到作为主体的人民。

本人比较赞同中国的早期现代化是“器物--制度--文化”三段式分析方法,但三段又不仅仅是各自独立的,尤其是文化的现代化应该是与器物、制度的现代化同时,

我们可以看到,中国的早期现代化基础并不是很牢固,并没有在做好充分准备来迎接现代化,而是在国际形势的逼迫下和一些有识之士的推动下匆忙进行的,譬如,人学自行车,有的从最基本技能一步步学起,他的学习过程很长;

也有的在旁人的扶持下直接进行,可能几个小时就可以“独自”驾驶,二者的水平可以在将来持平,甚至后者要超过前者,但二者在初期的适应阶段付出的努力却有很大差别。

因此说中国的现代基础差、起步晚,在初期的发展阶段要承受一些阵痛,但是只要发展方向和策略得当,相信其发展前景是乐观的!

郭老师提到的是早期现代化,不禁使我想到一个现实问题,中国的今天也是一个现代化的问题,

在早期,我们的现代化经历着不同的过程,不管别人怎么说,但一般没人会否认经历过技术,制度,文化的阶段,不管是分时还是同时,但都经历过.可是我们的现在仍然是一个现代化的问题.学过了从技术到制度再到文化,我不知道今天我们的现代化学的是什么了.希望能得到你们的解答?

o

o

中国早期的现代化开始于19世纪中期。

1840年6月爆发的鸦片战争,把中国强行拖入现代化发展的轨道,可以说鸦片战争是中国现代化进程启动的根本性标志。

当时的中国人为了维护自己的利益,抵御外强,进行了洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、五四运动等一系列运动。

从这个主线可以看出,中国早期的现代化是先从器物层面,进而政治层面,最后才是思想文化层面。

但是中国早期的现代化是在外来帝国主义和本国封建主义的双重桎梏之下开始发展的,是外源性的现代化。

所以说,它更具复杂性。

以罗荣渠先生的观点我认为中国的现代化的开端是洋务运动,洋务运动是中国器物的近代化,自洋务运动中国开始自我生产西式武器、轮船,并开办了一些代代化的工业;

同时又开始引进西方的书籍,不论是科学书籍,还是思想书籍;

不论是主动的,还是被动的。

这些都为中国注入了新的思想文化,使中国开始学习西方,以后在思想、制度等领域开始了中国向西方学习之路。

也开始中国的近代化进程。

萧功秦《危机中的变革:

清末现代化进程中的激进与保守》对中国早期现代化的认识

萧功秦

危机中的变革:

清末现代化进程中的激进与保守

上海三联书店

1999年第一版

萧功秦,湖南衡阳人,1946年生,1981年获南京大学历史系硕士学位。

现为上海师范大学历史系教授。

博士生导师,中国社会科学院“社会预测”专家,中国国有企业研究会常务理事,中国青年研究会常务理事,上海社会科学联合会委员,海峡两岸学术交流促进会学术委员,《大公报》特邀评论员。

主要研究领域:

当代中国政治思潮,发展中国家现代化理论与比较。

二十世纪中国变革史等等。

现在主要从事当代中国转型政治学研究。

著有《萧功秦集》、《危机中的变革:

清末现代化进程中的激进与保守》、《与政治浪漫主义告别》、《儒家文化的困境:

中国近代士大夫与西方挑战》、《知识份子与观念人》等专著五部,论文数十篇,论著合计一百余万字。

先后赴德国波恩大学,瑞士日内瓦大学法国高等社会科学院,台湾政治大学等大学进行学术访问,1998年受美国政府邀请为“国际访问者计划访问学者”。

1999年为香港中文大学政治与行政系访问学者。

2001年9月至2002年2月为新加坡国立大学东亚研究所访问学者。

2004年4月为台湾政治大学国关中心访问学者。

萧功秦认为:

中国早期现代化历程有3种模式可供选择,即开明专制模式(洋务运动、戊戌变法、清末新政);

议会民主政治模式(辛亥革命以后的多党议会的民主政治);

强人政治模式(袁世凯北洋军阀时期),但中国历史都未能通过以上3种模式顺利地走向现代化。

该书是一本利用西方现代化理论研究中国早期现代化的通论性专著,全书共16章,论述了中国早期现代化的文化背景,以及洋务运动、戊戌变法、清末新政(后两者尤祥,并介绍了日本和英国的现代化模式)等。

全书的最大魅力在于,作者着重分析了影响中国早期现代化的三方因素,即“权威危机”,“改革综合征”,“制度主义的激进变革心态”三者之间的相互激荡。

书中强调“危机”是造成“变革”的根本动力,因此,变革本身就是一种被动的国家行为。

“权威合法性的流失”、“危机论”、“条件论”、“游离态的社会动员”等则是作者所谓“新权威主义”的学术话语。

我个人认为该书第13章:

科举制的废除与清末游离态的社会动员或许是该书的亮点。

另外书尾对保路运动的再认识颇有新意。

中国近代以来的六次政治选择

萧功秦

人们常说,每一个时代的人们,总是要重新地审视和解读以往的历史。

因为每个时代的人们有他们自己的问题,他们总是希望从自己关切的角度、从历史当中来获得对自己的启示。

我们正处在一个现代化的时代,我们当然会非常有兴趣的想了解我们过去的前人,他们是怎么经历现代化的挑战的?

他们在经历现代化的挑战过程当中有什么教训?

他们经历了什么样的挫折?

对我们有什么启示?

因此从这个意义上来说,我们可以从一个政治选择这个角度来看待我们一百多年所经历的这段历史。

那么从近代以来,中国作为一个后发展的传统国家,在西方挑战的压力下面开始了现代化的过程,而这种现代化实际上应该是从洋务运动开始的。

因为中国在西方的压力下面,它感受到了前所未有的大变局,感受到数千年所未有的强敌。

那么针对这种强敌和大变局,他们当然就有一种想摆脱这种危机的愿望,而要摆脱这种危机只有模仿西方的文明,在模仿西方文明的过程当中,中国就自觉地、或不自觉地走上了现代化的道路。

现代化的过程需要一种新的载体,一种政治载体,那么什么样的政治载体适合于推进中国的现代化呢?

实际上这是一个全民族的一个试错过程,一个全民族的集体的试错过程。

实际上以往的时代,人们在不同的社会的客观的条件制约下面,根据人们自己对什么是富强的理解,同时也根据他们所能够获得的政治资源,从而形成了不同的政治选择,我们这里所说的政治选择,就是指特定的政治体制,与现代化的战略相结合,而形成的一种政治模式。

人们是用这个模式来实现中国的现代化的,这种前后相继的政治模式形成的历史,实际上就是我们一百四十年来的中国的现代化的历史。

大体上说,中国的现代化经历了六次政治选择,因为他们所作出的政治选择,他们所代表的政治选择,实际上就影响了中国人的命运。

那么首先我要谈的是第一种政治模式,我们把它称为叫做晚清的开明专制化模式。

它实际上经历了三个阶段,那就是洋务运动、戊戌变法、清末新政。

所谓的开明专制化,用一个简单的说法就是旧瓶装新酒。

皇帝的权威是旧瓶,运用皇帝的权威和现行的官僚体制,来推行现代化的政策创新或者制度创新,那么这个过程,我们把它称为叫做开明专制化。

那么为什么最早的现代化模式是开明专制化呢?

实际上道理很简单,因为一个旧王朝的政治精英们,他面对强大的工业文明武装起来的西方列强的挑战时,他们只有仿效西方才能摆脱民族危机。

而要有效地仿效西方,实现富强的目标,就必须要对传统政体进行制度创新。

使官僚体制具有更大的吸纳现代化的精英的能力,这个过程,这种制度创新的过程,只要一开始,客观上就走上了开明专制化的道路。

而实际上很多国家,比方说德国的威廉二世,日本的明治维新,都是经过这种开明专制化而实现了他们现代化的起步的。

那么中国的开明专制化,实际上首先是从洋务运动开始的,洋务运动那些主导者们,他们实际上一开始并没有自觉的现代化的意识,他们的目标是相当有限的。

他们只是想仿效西方的器械来摆脱民族的危机,但是正是如三十年代一位学者曾经尖锐的指出的,只要洋务运动走出了它的第一步,它就不得不走第二步,它为了保住第二步,它不得不走第三步,然而它就退不回来了。

正是这样,可以说洋务运动从不自觉的走向它的第一步,然后就开始了退不回来的现代化过程。

更具体地说,洋务派为了使它的防务现代化,它必须要发展军事工业,为了发展军事工业,它不得不发展运输业、开矿业或者重工业。

为了发展重工业,它不得不发展轻工业,因为轻工业的那个资金容易积累,通过轻工业资金的积累来实现重工业的资金的获得,想通过这种方式。

那么只要是发展这个过程,它还不得不实现教育方面的现代化,在这个过程当中它就一步一步地走向了现代化。

而且我们可以了解一点,洋务运动的确是存在着严重的腐败和低效率,但是我们平心而论,所有的后发展国家的现代化初期,都是难以避免这种低效率和腐败的。

为什么呢?

因为制度只有在发现问题以后,才能够针对性地逐步跟进,而在发生问题而制度没有跟进以前就存在着一个腐败的高发期,这种情况在我们今天都是如此,我们更不能苛求古人。

从理论上说,如果给洋务运动以相当长的时间,洋务运动可以自然而然的发展为一种开明专制主义。

然而中国的传统体制过于僵化,官僚士大夫和权贵阶层当中的保守势力过于强大,而日本通过明治维新赶了上来,并且在甲午战争当中一举打败了中国,使中国陷入了深重的民族危机,导致了洋务模式的失败。

从而使得开明政治化不得不进入第二阶段,那就是戊戌变法阶段。

所谓的戊戌变法,实际上是甲午战争以后,一批有强烈的改革精神,具有明确的现代化意识的体制外的知识精英,康有为和梁启超等人,进入了中国的政治中心。

他们与年轻的光绪皇帝相结合,形成了推进中国现代化的精英势力。

他们力求通过大幅度的、迅速的、自上而下的制度创新,实现中国的开明专制主义。

但是这种势力有致命的两个弱点。

第一,变法人士身上具有强烈的,由于民族危机而形成的心理上的焦虑感,在这种焦虑感心态的支配下,他们采取了激进的、大刀阔斧的、毕其功于一役的那种不切实际的改革策略,他们在一百多天的时间里面发布了三百多道改革的上谕,而这些改革上谕基本上是不切实际的。

这种急剧的、迅速的、快刀斩乱麻的改革,大多数是毫无章法的,而且触犯了当时广大官员的基本利益。

于是这些少数的现代化的精英,受到了温和的改革派和既得利益者,以及顽固派的联合反对。

他们在这种联合反对当中遭到了失败,使中国失去了一次来之不易的机会。

第二个原因,就是这些改革精英绝大多数都从来没有当过一天的官。

一个没有当过官的人,在政治中心推行这场官僚体制的改革,当然他是肯定要遭到失败的。

那么为什么会出现这种情况呢?

也可以说是因为这种体制的僵化和封闭,使得现代化的精英长期以来无法进入体制以内,而在体制以内的那些受到那种官僚习气影响的人们又没有改革的热情,于是就出现这么一个两难悖论。

有改革热情的人没有经验,他们在体制以外,而有经验的人却没有改革热情,这是一种两难性的选择。

它的失败在很大程度上也说明了这是体制僵化所造成的一个结果。

我们说的就是开明专制主义的第三个阶段,就是清末的新政。

清末新政是在“庚子事变”以后,清王朝陷入了前所未有的权威危机。

慈禧太后却一变而为最真诚的改革者,从1901年开始到1911年辛亥革命以前,开始进行大规模的改革运动。

清末新政是开明专制化的一次最重要的也是最后的一次努力,与洋务运动相比,我们可以看到清末新政的内容,改革的内容要广泛得多。

与戊戌变法相比,我们知道戊戌变法进行了只有三个月,而清末新政呢却进行了整整十一年。

它的内容包括,废除科举,举办新式的学堂,禁止鸦片、兴修铁路、改革司法制度、鼓励实业、扩展新式军队,还有是筹备立宪等等。

所有这些改革,实际上都深深地影响到中国的经济社会文化思想的各个方面。

那么这么一场自上而下的大规模的改革运动为什么会失败呢?

这里我们要特别分析两个根本的原因。

一个原因是清末新政,是在清王朝的统治者的权威合法性已经急剧流失以后开始的。

为了挽回危机,清朝的统治者,就不得不进行大规模的超难度的改革。

而权威资源的缺乏,又使得统治者无法应对大难度的改革所引起的社会不满。

他们缺乏对社会改革的进程的控制能力,而社会不满又进一步引发了统治者的威信的下降,统治者的权威进一步流失。

尤其是1908年以后,慈禧太后、光绪皇帝死了以后,新的统治者没有能力也没有威望,也缺乏经验,从而陷入了深重的权威危机。

另一个因素,就是说清末改革失败的另一个重要的因素,我个人认为是他们的改革战略发生了重大的错误。

更具体地说1905年以后,清末新政的1901年开始到了1905年以后,当时兴起的是了一种“立宪运动”,那个“立宪运动”具有分权的性质。

而立宪的结果呢,是形成了地方上面的各种立宪的机构,而立宪机构大部分被激进的士绅所控制,他们利用了这种地方上的立宪的机构,来开始向政府提出了激进的诉求。

人们通过地方中谘议局,把长期压抑的政治诉求在短时期里面释放出来,这些政治诉求从长远来说都是合理的,但是在改革的初期阶段是无法实现的。

转型期的政府根本不可能在短时期内满足如此多的士绅所提出的种种要求,一旦不能满足,就引起了强烈的社会挫折感,引起了对政府的不满。

于是不满的人们那种挫折感的叠加,就形成了反政府的政治同盟,我们可以从保路运动当中可以看到,地方主义派、民主主义者、立宪派、商办铁路公司当中的那些老板们,受摊派之苦的农民、激进的士绅阶层、政治革命派,这些五花八门的不同阶层的利益集团,都在反对路权国有这个基本正确的国策过程当中,形成了一个神圣同盟。

可以说清末的新政是开明专制化的最后一次努力,最终是失败的。

开明专制化在中国的失败可以说,它的原因归根到底是传统的官僚体制,它的僵化程度比较高,它的自我更新能力比较低,就是这样一个传统体制。

我们这里只要举一个简单的例子就可以说明。

就是日本福泽谕吉,他写了一本介绍西方文明的小册子,在一年里面卖掉了三十万册,而中国江南制造局它在三十年里介绍西方的小册子,只卖掉了一万三千册。

也就是说中国人三十年当中,它对西方文明的了解远远不如日本人,我们知道,日本的国土只是我们中国的二十七分之一。

从这个例子可以看得出来,中国整个文化的那种僵化,也导致了这么一个结果。

那下面,我们要谈的是第二次政治选择,第二次政治选择就是辛亥革命以后的多党议会的民主政治。

辛亥革命以后的政治精英,把西方发达国家的议会政治,当做推行中国现代化的政治体制,那么为什么中国人会把西方发达国家的议会政治来作为现代化的载体呢?

这里首先是人们思想观念上的一个原因。

当时的人们不约而同的认为,西方的民主政治是最先进的政治,可以放之四海而皆准,西方的民主就像一件雨衣一样,穿在外国人的身上可以,那么穿在我的身上也可以。

这一点孙中山曾经用非常明确的语言来表达过这种思想,它认为我们中国发展现代化就是制造火车头。

那么要用最新式的火车头好呢,还是用老式的火车头呢?

他认为开明专制是老式的火车头,而民主政治就是个新式火车头,那么正是在这种情况下面,那个民主政治被大家认为是一种最好的选择。

另外还有一个具体的原因,就是当时的中国是二十二个省。

二十二个独立的省,他们各自为政,要让他们合在一起形成一个统一的国家,那么只能采取一省一票的方式,通过一省一票的方式形成一个共和国、一个联邦国家。

所以中国当时就走上了多党竞争的这种议会民主制度。

当时的中国一下子涌出了三百多个政党,这些政党多如牛毛,无穷无尽的党争,而各党都各自运用自己的政治资源,在不遵守游戏规则的这种情况下面,来进行那种议会的争夺。

那么这种争夺过程,最后导致了矛盾冲突不可调和,发生了宋教仁的血案。

同盟会一开始就进行二次革命,袁世凯进一步增压,最后是解散国会,出现了总统独裁,多元民主政治就失败了。

这里有一个特别有意思的问题,就是几乎大多数的亚非拉国家,在民族革命以后,他们开始建立的政权,都是西方议会民主政治。

而且都是产生无穷无尽的党争,最后都无法避免议会制失败的命运。

因为议会制是在西方特定的历史条件下面,在长期的历史过程当中逐渐演变过来的,它与西方的政治、经济、文化、历史形成有机的相互的联系、相互的制约。

要议会民主政治,就必须要有法制的传统。

而要有法制传统,又必须要有个人权利意识。

而要有个人权利意识,又必须要有市场经济的发达。

而市场经济的发达,又必须要有中产阶级社会。

要市民社会的发展,要需要知识的教育,要需要发达的那种信息的传播,所有这些因素,都构成了民主政治有效运行的条件。

然而所有这些条件在中国都不具备,也就是说,中国的情况是怎样的?

就是在一个高度专制传统的农业社会上面,安放着一个高度西化的政治系统,社会系统和政治系统两者之间无法有机的结合。

为了说明这个问题,我这里想引证一下严复先生他做的一个非常生动的、非常形象的比喻。

他说中国人是一头牛,它要学马跑得快。

中国人觉得要学马跑得快,于是就把马蹄搬到牛腿上来。

就相当于把西方的民主政治那个马蹄,装到中国的牛身上