寄生虫Word格式.docx

《寄生虫Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《寄生虫Word格式.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

同急性胆管炎、胆囊炎、胆石症

3

皮肤幼虫移行症

又称匍行疹,病原为寄生于猫或犬的钩虫,如巴西钩口线虫和犬钩口线虫的幼虫钻入人的皮肤;

其他线虫如棘颚口线虫等的幼虫随感染的鱼被食入后也可引起。

见于世界各地,但以热带及亚热带地区为多见。

幼虫在皮下可存活数周至数月以上,在皮肤移行时引起剧烈的皮肤瘙痒,局部出现红色丘疹,不久即发展成不规则的线状红斑性皮肤损害,搔破后可继发细菌性感染。

噻苯哒唑或丙硫咪唑治疗有效,左旋咪唑软膏局部涂敷也有效。

内脏幼虫移行症

常见的病原体有犬弓首线虫、猫弓首线虫、曼森氏迭宫绦虫、四川并殖吸虫、广州血管圆线虫、棘颚口线虫及海异尖线虫。

本病的共同病理特征是虫体移行部位形成嗜酸性粒细胞性肉芽肿或嗜酸性粒细胞性脓肿,有时可在局部找到幼虫或童虫。

临床表现随虫种及侵犯部位不同而异,常见症状有游走性皮下包块;

侵犯胃肠道时出现腹痛、呕吐、腹泻等症状;

侵犯肝脏时出现肝脏肿大,并有轻压痛;

侵犯肺脏时出现咳嗽、气喘,胸部X射线检查肺部可见浸润性阴影;

侵犯眼部时出现眼部肿胀、眼球突出、视力障碍,甚至失明;

侵犯中枢神经系统时出现类似脑膜炎的征象,脑脊液中嗜酸性粒细胞显著增多。

有时也出现全身过敏性症状如发热、全身不适、食欲不振、荨麻疹等。

末梢血液中嗜酸性粒细胞数明显增高,白细胞总数也增多,血沉加快,可见高球蛋白血症。

血清免疫试验对诊断有重要价值,有些病例需要作活体组织检查确定诊断及病原。

一般应根据病因进行病原学治疗,病原不能肯定时可用广谱驱虫剂如丙硫咪唑或吡喹酮进行试验治疗。

4

36.寄生虫感染与皮肤科疾患

寄生虫与皮肤病有着密切关系。

许多寄生虫可引起皮肤损害,其中较为常见者有原虫、蠕虫和昆虫三类。

它们寄生在人体内或自然界中,以不同方式引起皮肤损害。

有的经皮肤侵入人体,如钩虫、血吸虫。

有的体内寄生后经肤排出体外,如麦地那龙线虫。

有的寄生于皮下组织,如卫氏并殖吸虫和斯氏狸殖吸虫,肝片形吸虫及猪囊尾蚴。

毛囊蠕形螨则寄生于皮肤毛囊和皮脂腺内,引起酒渣鼻。

昆虫生活在自然界中,叮咬人皮肤后不仅引起皮肤损害,并吮吸血液,传播疾病。

如蚊、蜱、蚤、虱。

有的螫刺皮肤后释放毒汁引起局部和全身中毒反应。

如黄蜂、蜈蚣,蝎、毒蜘蛛。

引起皮肤损害的寄生虫种类繁多、发病机制各不相同,临床表现也有很大差异,详见表36—1。

现分类介绍如下。

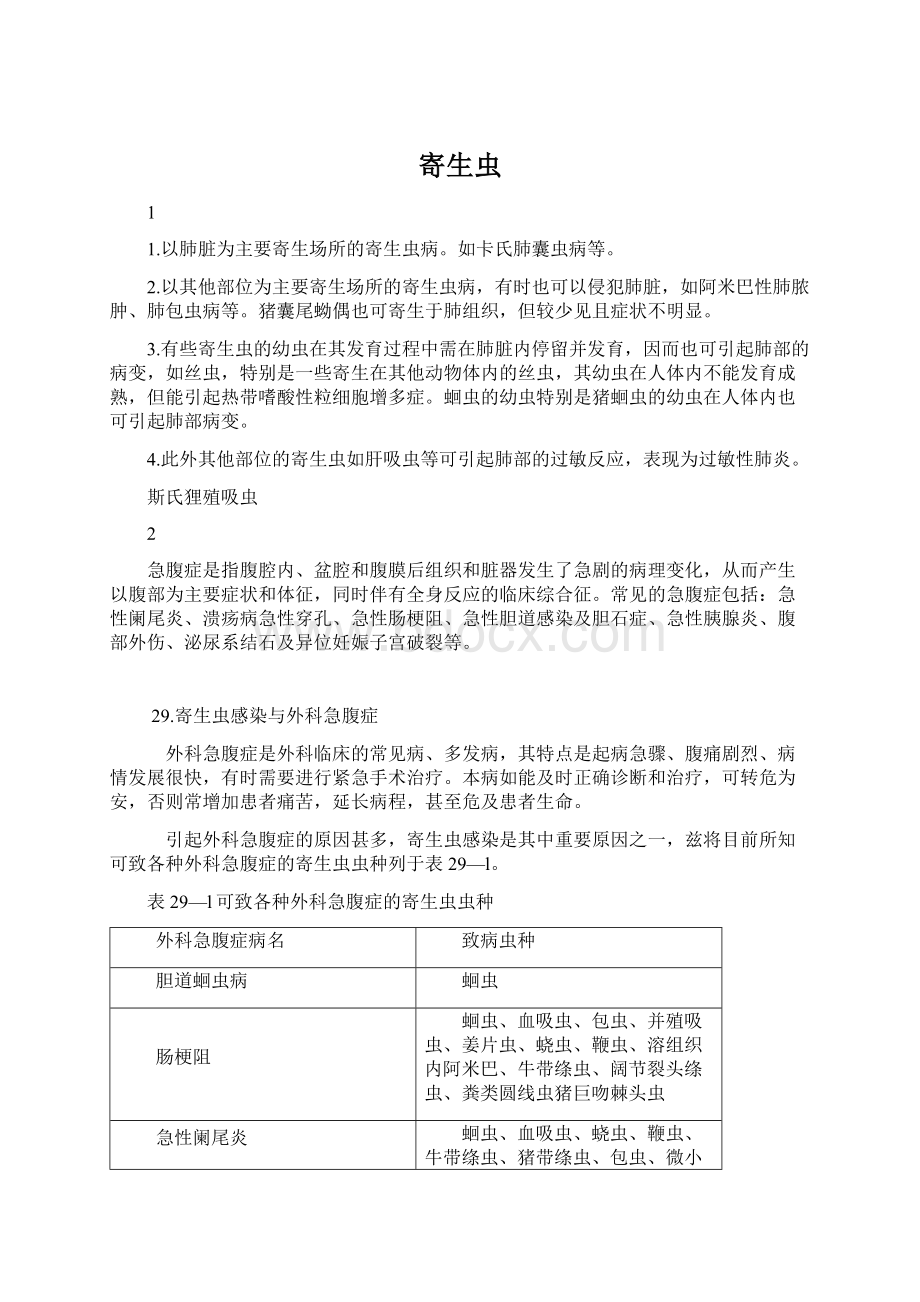

表36-1引起皮肤病的寄生虫

所致疾病

病因

原虫

皮肤黑热病

杜氏利什曼原虫,热带利什曼原虫,巴西利什曼原虫

皮肤阿米巴病

溶组织内阿米巴

滴虫性外阴瘙痒症

阴道毛滴虫

皮肤弓形虫病

刚地弓形虫(Toxoplasmagondii)

人体锥虫病

冈比亚锥虫,罗得西亚锥虫,枯氏锥虫

蠕虫

线虫

钩虫性皮炎(着土痒)

美洲钩虫及十二指肠钩虫

皮肤幼虫移行症(匐行疹)

巴西钩虫,犬钩虫,狭头钩虫,马来亚钩虫

皮肤棘腭口线虫病

牛仰口线虫,羊柳口线虫,管形钩口线虫,刚刺腰口线虫,粪圆线虫,卫氏圆线虫(Strongy-loideswesteri)、棘腭口线虫

棘腭口线虫

丝虫病

班氏丝虫,马来丝虫,罗阿丝虫,旋盘尾丝虫,薄恶丝虫(Dirofilariatenuis)、犬恶丝虫、熊恶丝虫(D.ursi)、皮下丝虫(D.subdermata)

麦地那龙线虫病

麦地那龙线虫

旋毛虫病

旋毛虫

蛲虫性皮肤瘙痒症

蛲虫

吸

虫

血吸虫尾蚴性皮炎

日本血吸虫、曼氏血吸虫、埃及血吸虫

稻田性皮炎(鸭怪)

禽类血吸虫尾蚴

肺吸虫病

卫氏并殖吸虫、斯氏狸殖吸虫

肝片形吸虫异位寄生

肝片形吸虫

绦虫

猪囊尾蚴病

猪带绦虫(囊尾蚴)

皮下棘球蚴病

细粒棘球绦虫(棘球蚴)

裂头蚴病

曼氏迭宫绦虫(裂头蚴)

医学节肢动物

虫咬皮炎

蚊、蚤、臭虫、白蛉、蝇(即螫蝇,采采蝇)、虻、蠓、蚋、硬蜱、软蜱、恙螨、革螨

虱病

头虱、体虱、阴虱

疥疮

疥螨

潜蚤病

穿皮潜蚤(Tungapenetruns)的受精雌蚤钻入皮内

螨性皮炎(谷痒症)

尘螨、蒲螨、粉螨、恙螨(澳洲多指恙螨、水仙恙螨)

毛囊蠕形螨病及皮炎型酒渣鼻

人体蠕形螨(毛囊蠕形螨,皮脂蠕形螨,毛囊蠕形螨中华亚种)

皮肤蝇蛆病

黑须污蝇、黑角冒蝇、非洲的黄尘蝇、嗜人瘤蝇、中美和南美的人肤蝇、牛皮蝇、纹皮蝇、鹿皮蝇、螺旋虫蝇、青腹皮蝇及一些麻蝇、家蝇、光黄蝇等

毛虫皮炎

桑毛虫、松毛虫、刺毛虫、茶毛虫、在美洲常见的为褐尾蛾毛虫、猫毛虫、鞍背毛虫、皱毛蛾、蛞蝓毛虫及法兰绒蛾等

蛾皮炎

褐尾蛾,羊蛾,猫蛾,吉普赛蛾,在拉丁美洲以Hylesia属的蛾为常见

隐翅虫皮炎

隐翅虫

螫刺毒咬症

蝎子、蜈蚣、蜂(蜜蜂、黄蜂、大黄蜂、土蜂)、蚊(如火蚊)

36.1

原虫性皮肤病

36.1.1

所致疾病种类及临采特点

皮肤黑热病

引起皮肤黑热病的病原体有杜氏利什曼原虫、热带利什曼原虫和巴西利什曼原虫。

杜氏利什曼原虫侵犯皮肤、粘膜和内脏,后两型仅侵犯皮肤与粘膜。

皮疹有弥漫性红斑、浸润性斑块、结节和色素减退性斑。

皮疹主要分布面部。

结节棕红色、半球状隆起,表面光滑,柔软,有弹性,数目不定。

聚集面部时,类似瘤型麻风病“狮面”。

色素减退性斑类似花斑癣白斑。

其他皮疹有色素沉着,风团,乳头状瘤和黄色瘤样损害。

病程发展缓慢,常伴肝、脾、淋巴结肿大。

皮肤阿米巴病

病原体为溶组织内阿米巴。

当肛门粘膜及周围皮肤破损时,粪便中阿米巴原虫从破损皮肤或粘膜处侵入,形成皮下深部脓肿,脓肿破溃后形成不规则溃疡,并迅速扩大,其肉芽组织增生形成菜花样外观,类似尖锐湿疣,有咖啡色样分泌物和特殊臭味,自觉疼痛。

阿米巴原虫除直接感染皮肤外,亦可发生变态反应,引起湿疹样、荨麻疹样、痒疹样,座疮和酒渣鼻样损害,在变态反应的损害内查不到病原体。

滴虫性外阴瘙痒症

病原体为阴道毛滴虫,通常先有阴道滴虫病,致阴道粘膜炎症、粘膜充血,有假膜样白斑,白带增多,呈泡沫状。

分泌物刺激外阴皮肤后,引起瘙痒、灼热难受,瘙痒后可发生湿疹样变化。

皮肤弓形虫病

皮肤表现弥漫性红色斑丘疹,似麻疹样,猩红热样皮疹,亦见皮下结节、环状风团、丘疹、水疱等多形性损害,皮疹在发病后一周出现,经半月消退。

全身症状差异性大,多数患者为慢性隐性感染,少数有多脏器损害,出现多发性肌炎、肝炎、肠炎、脑膜炎、视网膜炎、淋巴结肿大。

症状严重者引起死亡。

人体锥虫病

临床上有两型,非洲锥虫病和美洲锥虫病。

非洲锥虫病初疮为一硬结,称锥虫下疳,有血管性水肿,一过性红斑,以后出现结节性红斑、环状红斑。

美洲锥虫病引起皮肤结节、单侧眶周水肿,多形红斑和血管性水肿。

当锥虫进入人体内脏器官后,出现发热、头痛,肝、脾、淋巴结肿大,呕吐,腹泻,往往因心肌炎和脑膜炎死亡。

36.1.2

发病机制

有多种机制由传播媒介昆虫直接接种引起,如采采蝇叮咬人体时锥虫随其唾液进入皮肤,引起局部炎性硬结。

由原虫直接扩散,如阿米巴脓疡向皮肤破溃。

通过淋巴和血行播散,如播散型皮肤利什曼病。

引起变态反应,如皮肤利什曼病局部结节。

36.1.3

诊断

查获病原体

在皮肤阿米巴溃疡中找滋养体或粪便中找滋养体与包囊。

皮肤黑热病结节和溃疡边缘找利杜小体。

阴道分泌物检查阴道滴虫。

淋巴、血液、脑脊液涂片镜检、培养和动物接种查弓形虫和锥虫。

免疫学诊断

阿米巴病可作间接免疫荧光抗体法,酶联免疫吸附试验(ELISA)和间接血凝试验。

弓形虫病作血凝试验,补体结合试验和直接免疫荧光抗体法。

36.1.4

治疗原则

皮肤黑热病应用5价锑短程疗法。

成人用葡萄糖酸锑钠总剂量5—6克。

其次为戊烷脒,戊烷脒毒性较大,仅用于锑剂治疗无效或锑剂治疗有严重反应,不能耐受者。

皮肤阿米巴病用依米丁,氯化喹啉,卡巴胂,喹碘仿,抗生素和安痢平,其中依米丁毒性大,副作用有心肌损害,多发性神经炎和消化道症状,孕妇,婴儿、心、肾功能不良者忌用。

阴道滴虫病服用灭滴灵。

锥虫病在流行区要彻底治疗病人,消灭传播媒介。

治疗药物有苏拉明,戊双脒。

有中枢神经系统症状者用有机胂剂。

36.2

蠕虫性皮肤病

36.2.1

所致疾病种类及临床特点

钩虫皮炎

由钩蚴虫侵入皮肤,产生一过性皮肤损害,俗称“粪怪”。

常在足背,指(趾)间,足侧缘处,蚴虫直接侵入皮肤。

入侵数分钟即有刺痒,以后变为水疱,继发感染后为脓疱。

若为动物性钩蚴引起者,可出现匐行疹。

匐行疹

又称皮肤蚴虫移行症。

病原体有巴西钩虫,犬钩虫,狭头钩虫,马来西亚钩虫等非人体寄生的钩蚴。

其次有类圆形线虫,棘腭口线虫,卫氏并殖吸虫,斯氏狸殖吸虫,肝片形吸虫及曼氏迭宫绦虫,裂头蚴。

这些幼虫特别是钩虫类钻入皮肤后,在钻入部位出现丘疹,丘疤疹或红斑,以后潜入真皮深部或皮下向前爬行,可直线前进,或蜿蜒向前移行,所经之处皮肤表面发红,隆起,形成线状损害,幼虫停歇在线状损害末端,形成硬结,有瘙痒、灼热或刺痛感。

亦可出现全身反应,发热,荨麻疹,血中嗜酸性粒细胞增多,乏力,肌肉酸痛,食欲不振等。

有些幼虫如腭口线虫不仅在皮肤移行,亦在内脏肝、脑、肺移行,出现相应症状。

皮肤丝虫病

各种丝虫引起的皮肤损害不完全相同。

班氏和马来丝虫其成虫及微丝蚴代谢产物引起局部和全身反应,引起淋巴管炎,淋巴结炎,精索炎和丹毒样皮损,伴畏寒,发热。

晚期淋巴系统阻塞,出现乳糜尿,乳糜腹水和鞘膜积液。

阴囊,大阴唇和小腿部发生橡皮肿。

少数病例发生乳房部皮下结节。

旋盘尾丝虫在感染一年后出现皮肤结节,数目不定,结节约2—25mm3大小,虫体在结节中央。

微丝蚴代谢产物及死亡后的毒性物质可引起变态反应,出现水肿性红斑,丘疹,剧痒。

日久后形成湿疹样变和苔藓化,最后皮肤失去光泽,干燥,萎缩。

罗阿丝虫寄生于皮下,形成限局性蜂窝组织炎和游定性肿块。

成虫离去,肿块亦随之消失,同一部位可反复发作。

成虫可从局部爬出皮肤到体外,或侵入胃,膀胱,眼,舌系带,外生殖器。

成虫游走时有发热,刺痛,蛋白尿,荨麻疹等变态反应,血中嗜酸性白细胞增高。

棘腭口线虫病

为棘腭口线虫感染。

我国发现于长江流域、广东、福建、浙江等地。

感染后先有发热、腰痛、胃痛、肋间神经痛、呕吐、荨麻疹等前躯症状。

以后出现游定性炎性包块或硬结,自觉瘙痒,灼痛,若蚴虫潜行于皮肤浅层,表现为匐行疹。

侵犯肺,脑脏器出现头痛,咳嗽,呼吸困难和癫痫。

侵犯眼部出现虹膜炎,结膜炎,严重者失明。

侵犯泌尿系统出现膀胱炎症状。

停留在皮下组织形成条索状肿块或脓肿。

麦地那龙线虫病

为成虫寄生,在移行途经四肢、背部皮下组织时,出现大量活跃的一期蚴虫,皮肤出现水疱。

感染后3个月,雌虫到达腋下和腹股沟,并被包围形成囊状,皮肤出现条索状硬结和肿块。

有丘疹,水疤,脓疤,蜂窝组织炎,脓肿,溃疡。

雌虫释放的代谢产物引起荨麻疹,血管性水肿和全身症状,发热,头晕,恶心、腹泻,血中嗜酸性粒细胞增高。

旋毛虫病

侵入期有胃肠症状,恶心,呕吐、腹痛,腹泻,伴畏寒,发热。

移行期出现变态反应性皮疹,侵犯心脏时出现心肌炎,心内膜炎,心包炎,肺水肿,心力衰竭。

常有显著的肌肉症状。

肌肉酸痛,无力,以腓肠肌最严重,咀嚼肌和吞咽肌群亦受侵犯,出现吞咽困难和语言障碍,临床上类似皮肌炎和硬皮病。

蛲虫性肛门瘙痒症

由于虫体移行时机械性刺激和产卵排出的分泌物刺激引起肛门和周围皮肤瘙痒,有虫爬感。

抓痒后引起表皮剥脱,糜烂、渗出、结痂、形成湿疹样变和继发感染。

血吸虫尾蚴皮炎

我国血吸虫病为日本血吸虫感染。

接触疫水后,尾蚴钻入皮肤,钻入处出现淡红色小丘疹或丘疤疹,中心有一小瘀点,痞痒。

继发感染后形成脓疱,反复接触尾蚴,反应逐渐加重,出现多形红斑、荨麻疹和血管性水肿。

流行区可见血吸虫性肉芽肿和异位血吸虫病。

若虫卵沉积皮肤形成硬结。

禽类血吸虫尾蚴亦可引起皮炎,俗称“鸭怪”,见于稻农,下稻田后发病,症状类似日本血吸虫尾蚴皮炎。

肺吸虫病

肺吸虫又称并殖吸虫,其种类繁多。

在我国有卫氏并殖吸虫,四川并殖吸虫,斯氏狸殖吸虫,异盘并殖吸虫,团山并殖吸虫等。

肺吸虫主要寄生于肺,部分引起皮肤损害。

卫氏并殖吸虫与斯氏狸殖吸虫感染后,皮肤出现游走性包块和结节。

包块大者可达8cm×

12cm,皮下结节单个或多个成串,初起时柔软以后变硬,表面皮肤正常,有瘙痒或刺痛,好发于腹壁。

其次为胸壁,腰脊部,腹股沟,大腿内侧。

肝片形吸虫在移行过程中进入血行,被带至肝以外其他组织。

最终在腹壁肌肉或皮下寄生,并在附近移动。

皮肤猪囊虫病

又称皮肤猪囊尾蚴病,寄生于人体皮下,脑,眼组织,我国不断有散发病例报告,出现孤立性皮下结节。

呈卵圆形,黄豆一核桃大小或更大,无痛性,与皮肤不粘连,质硬,有弹性,表面光滑。

结节成批发生。

多见于躯干、四肢,亦见于颈,乳房、外阴部以及内脏,包括脑,眼,肝,肺,引起相应症状,经3—5年后,囊尾蚴死亡,局部发生钙化或皮肤破溃。

包虫病

又称棘球蚴病。

感染棘球绦虫的幼虫所致,人畜共患,我国牧区多见。

幼虫停留于肝内,部分到达肺,脑及皮下,逐渐发育成包虫囊。

疾病发展缓慢,多数在儿童期感染,早期无症状,待囊肿增大后引起压迫症状时发现。

侵入皮肤和肌肉,出现皮下结节和肿块,肿块柔软,有波动感。

若囊肿破裂,引起过敏反应,发热,皮肤红斑,荨麻疹,血中嗜酸性白细胞增高。

裂头蚴病

病原体为曼氏迭宫绦虫幼虫。

幼虫直接从皮肤伤口处侵入,或人误饮含有裂头蚴的剑水蚤所致。

裂头蚴寄生在骨以外任何组织,以皮下、眼、口腔、颌面部多见。

寄生皮下时出现不规则皮下结节和肿块,数目1一2个,隆起皮面,结节有弹性,触诊有捻发感和微痛。

有的为炎性斑块,有移行特征。

有疼痛和触痛,若寄生于眼及内脏器官,出现相应症状。

36.2.2

机械性和化学性综合作用:

如钩虫丝状蚴和血吸虫尾蚴侵入皮肤主要为机械作用,但同时有尾蚴腺体分泌物的作用。

斯氏狸殖吸虫游走时引起的皮下结节也是化学性与机械性综合作用的结果。

速发型变态反应:

蠕虫的感染几乎都能产生速发型变态反应,如旋毛虫病出现的皮疹,血吸虫重复感染时出现的荨麻疹,血管性水肿都属于这类反应。

寄生虫直接引起的组织反应:

如皮下棘球蚴,囊尾蚴,旋毛虫幼虫,它们周围有纤维组织增生形成包囊。

这种组织反应也具有变态反应特点。

在包囊中或虫体周围有淋巴细胞和嗜酸性粒细胞浸润。

36.2.3

36.2.3.1查获病原体:

粪便中查蠕虫卵。

常用方法有盐水漂浮法,肛门拭子法,毛蚴孵化法,钩虫蚴培养法,血尿查微丝蚴,痰查肺吸虫卵,粪便查绦虫孕节。

活体组织检查取出活组织压片查囊虫,旋毛病,血吸虫以及非人体寄生的线虫蚴虫,或摘下的皮下结节切开检查肺吸虫蚴虫和成虫。

36.2.3.2免疫学方法:

有皮内试验,环卵沉淀反应,尾蚴膜反应,间接血凝法,补体结合试验,免疫扩散试验和酶联免疫吸附试验等。

36.2.4

病因治疗

杀灭病原体如吡喹酮和甲苯达唑杀灭猪囊虫。

噻苯达唑治疗皮肤腭口虫病。

硫双二氯酚治疗肺吸虫,驱蛲灵治疗蛲虫。

透热疗法治疗钻入皮肤的钩蚴。

海群生治疗丝虫病。

噻苯达唑治疗旋毛虫和麦地那龙线虫。

症状治疗:

皮肤变应性皮疹可应用抗组胺类药物如扑尔敏、开瑞坦、息斯敏等。

止痒消炎剂有1%薄荷炉甘石洗剂,0.1%地塞米松霜、氯氟舒松膏(肤乐乳膏)。

手术疗法:

摘除皮下结节和囊肿,或用手术切开肿块取出虫体,如裂头蚴,肺吸虫以及猪囊虫病等。

36.3昆虫性皮肤病

36.3.1所致疾病种类及临床特点

虫咬皮炎

凡能叮咬人的节肢动物如蚊,蚤,蜱,螨等均可引起。

蚊虫叮咬:

蚊以其锐利的喙,刺入皮肤吸血,并放出唾液刺激皮肤,引起皮肤红斑,丘疹,风团。

每个损害中央有一暗红色瘀点,周围有一苍白圈,瘀点压诊不完全退色。

蠓虫叮咬:

出现两种皮疹,一为速发型风团,风团中央有叮咬痕迹,叮咬后半小时达高峰,24小时内消退。

另一型为迟发型反应,叮咬后12—24小时发生。

有水肿性红斑,风团,中央有瘀点,丘疹或水疤,经4—5天或一月后消退。

局部残留色素沉着,有的形成结节性痒疹。

蚋叮咬:

叮咬后不久局部有痒感和剧痛。

叮咬处有小出血点,24小时内出现红斑,丘疹和水疱,继发感染后溃烂和坏死,病程约数周。

虻叮咬:

虻俗称“牛虻”。

叮咬后刺痛,中央有叮咬痕迹,局部出现红斑、丘疹和风团,可继发感染。

跳蚤叮咬:

跳蚤口器锐利,吸血同时排出唾液、唾液中有毒汁,引起局部风团、剧痒,风团中央紫红色瘀点为叮咬痕迹,儿童被叮咬时可发生水疱。

皮疹多分布腰部和下肢,由下向上呈线状排列。

常伴有抓痕,血痂和继发感染。

蜱咬伤:

蜱有软蜱和硬蜱两种,栖居于墙壁、石缝、草地、树林和动物巢穴处,能在数米外闻到宿主体味,当人或动物经过时,突然跳到身上吸血,硬蜱喜白天叮咬宿主,吸血时间长。

软婢都在夜间活动,吸血时间短。

蜱吸血后,停留皮肤上1一数日。

叮咬后24—48小时,皮肤出现水肿性丘疹或小结节。

严重者出现瘀斑和水疱,中央有叮咬痕迹。

小结节持续数月,甚至1一2年不消退。

蜱叮咬时可将唾液中毒素注入人体,引起“蜱瘫痪症”。

出现急性上行性麻痹,可因呼吸麻痹死亡。

另外,可出现“蜱咬热”。

在蜱咬后1—2日,有畏寒,发热,头痛,腹痛,恶心,呕吐等症状。

蜱咬伤能传播螺旋体疾病如莱姆病(Lyme),皮肤出现慢性游走性环状红斑和内脏症状。

螨虫性皮炎

又称“螨性皮炎”,也属虫咬皮炎一种,由于螨常寄生于谷物中,故又称“谷痒症”。

螨的种类很多,引起谷痒症的螨有两类,即虱样袋形螨(虱螨)和粉米恙虫(粉螨),此外,有革螨(鼠螨,禽螨),尘螨,蒲螨等均能叮咬皮肤吮吸血液,叮咬后局部出现风团样丘疹,有虫咬痕迹,剧烈痞痒。

严重时皮疹遍及全身,有畏寒,发热,乏力,恶心,呕吐等全身症状,继发感染时有淋巴管炎和淋巴结炎。

酒渣鼻

近年来,据毛囊蠕形螨寄生的流行病学调查研究结果,表明人体蠕形螨与酒渣鼻的发病有关。

人体蠕形螨在一定条件下有致病性,可以引起酒渣鼻,灭螨治疗后可使酒渣鼻症状减轻或痊愈,其中以皮炎型酒渣最显著,痤疮型和鼻赘型酒渣的发病除蠕形螨外,尚有细菌等其他因素参予。

疥疮,由疥螨引起、疥螨种类很多。

寄生人体者为人型疥螨,寄生牛、马、猪、羊、狗、猫动物者称动物疥螨,后者也能传染给人。

疥疮皮损有丘疹,水疱,脓疱,结节和虫道。

好发于手指间、腕部、腋体、腰、臀部及外阴部,剧烈瘙痒,常因搔抓致表皮剥脱,继发感染和湿疹化。

由动物疥螨感染人者较人型疥螨的症状轻。

两者均能在皮损内找到疥虫和虫卵。

挪威疥是疥疮中特别严重的一型,呈现全身性鳞屑和红斑,有大量疥螨成虫存在。

雌雄蚤均可寄生于人皮肤内,但只有雌蚤才能掘穴潜入皮下寄生。

皮损为豌豆大小瘙痒性硬结,好发于踝部、足、足趾。

本病多见于拉美国家,我国尚未发现。

皮肤蝇蛆病

为蝇类幼虫寄生皮肤,蝇蛆出现于皮肤伤口腐烂处,有的进入皮下引起皮下蝇蛆病。

黑角胃蝇的幼虫尚能在皮内移行,引起匐行疹。

毛虫皮炎

以桑毛虫皮炎,松毛虫皮炎和刺毛虫皮炎最常见。

刺激性的毒毛与皮肤接触后,发生痞痒性红斑与风团,刺痛难受。

本病有季节性,地区性和职业性。

常见于果农和园艺工人,可发生爆发性记行。

隐翅虫皮炎

隐翅虫属甲虫一种,种类多,目前已发现250余种。

毒隐翅虫有致病性。

雌虫白天栖居潮湿草地或腐木,石下阴暗处,昼伏夜出,有趋光性。

当接触人体时并不放毒,只有虫体被拍击或压碎后才流出毒汁,引起皮肤损害,表现为条索状,斑片状或点滴状水肿性红斑,其上密集小水痘或小脓疱,自觉灼痛,微痒。

严重者有全身症状。

发热、头痛、头晕、恶心。

病程—周。

蚁螫伤

蚂蚁种类很多,其中部分攻击人类,造成危害,如兵蚁、火蚁可螫伤皮肤,引起皮炎。

蚁尾部有毒刺,刺入皮肤后放出毒液。

另一部分蚁,尾部无毒刺,而通过咀嚼器将毒液注入伤口。

螫伤后皮肤刺痛,出现红斑、丘疹、风团或水疱,螫刺处有针头大小瘀点。

火蚁及某些大黑蚁性格凶猛,螫刺后皮肤很快红肿、疼痛难受,严重者引起全身性中毒反应,可致死亡。

蜂螫刺

蜂螫刺皮肤时放出毒液,引起毒性反应。

轻症者仅局部红肿疼痛,重症者除局部皮肤反应外,有全身性中毒症状,甚至引起中毒性休克,如黄蜂中的狩猎黄蜂、群居黄蜂、掘黄蜂、大黄蜂等都能引起严重反应。

螫刺数分钟后可出现神志不清,紫绀,尿失禁,全身虚脱以至死亡。

蜈蚣咬伤

蜈蚣咬伤处可见2个瘀点,局部皮肤红肿,灼热,剧痛和局部淋巴结炎,严重者局部皮肤坏死、出现全身症状,发热、恶心、呕吐、头痛、头昏、心悸、谵妄、抽搐,可致死亡。

蝎螫伤

蝎子毒腺内有强酸性毒汁,为神经毒素、溶血毒素和抗凝血毒素。

蝎螫伤人体后毒素流入体内引起局部皮肤和全身中毒症状。

皮肤出现红肿、水疱、剧烈疼痛,毒素引起头晕、头痛、发热、恶心、嗜睡、大量出汗、喉头水肿、吞咽困难、尿闭、斜视、精神错乱,呼吸麻痹死亡。

蜘蛛咬伤

毒蜘蛛有多种,其中有黑寡妇毒蛛咬伤皮肤后数分钟局部肿胀、灼热、剧痛,并向躯干和四肢扩散。

2-4小时后出现畏寒