上海中考物理真题汇编8表格归纳word高清版含答案文档格式.docx

《上海中考物理真题汇编8表格归纳word高清版含答案文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海中考物理真题汇编8表格归纳word高清版含答案文档格式.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

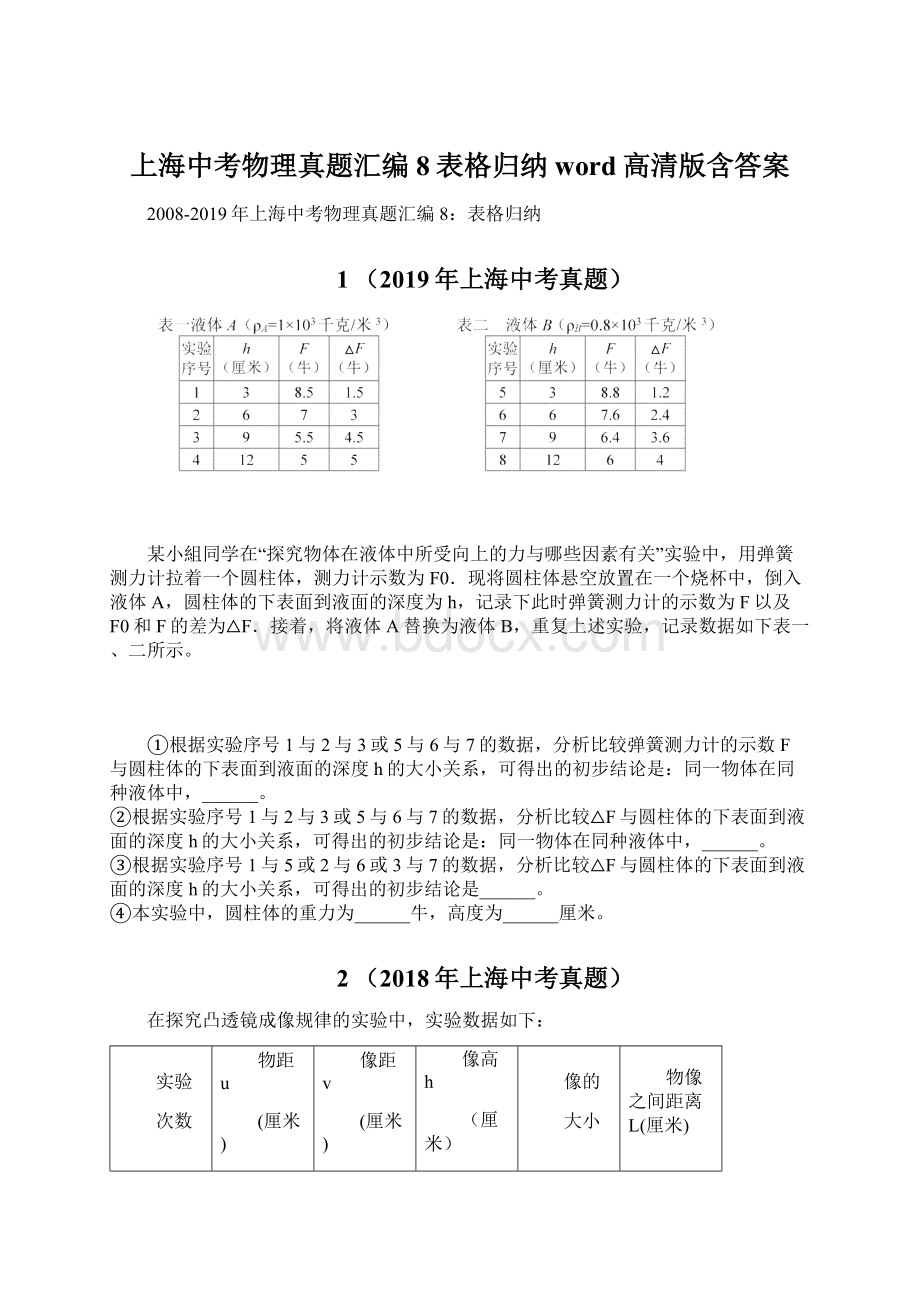

12

24

6.0

36.2

6

10

40

50

分析实验序号1、2、3或4、5、6像距v和像高h随物距u的变化关系,可得出初步结论:

同一凸透镜成实像时,物距u变小。

分析比较实验序号1-6中物像距离L随物距u的变化,可得出初步结论:

(a)同一凸透镜成缩小实像时,;

(b)同一凸透镜成放大实像时,。

如果物像距离L=35厘米,则像高h的范围为。

3(2017年上海中考真题)

小明用六个重力G均为10牛、体积不同的球体,研究放入球体前后容器底部受到水的压力增加量ΔF的情况。

他分别将球体放入盛有等质量水的相同容器中,待球体静止,得到容器底部受到水的压力增加量ΔF。

实验数据和实验现象见下表。

实验序号

放入的球体

A

B

C

D

E

F

ΔF(

牛)

8

实验现象

①观察序号1或2或3中的实验现象并比

较ΔF和G的大小关系,可得出的初步结论是:

当放入的球体在水中沉底时,

。

观察

序号4或5或6中的实验现象并比较ΔF和G的大小关系,可得出的初步结论是:

。

②小明得出“在盛有等质量水的相同容器中,当放入球体的重力相同时,球体的体积越大,ΔF越大”的结论。

由表中实验序号的现象、数据及相关条件可判断小明得出的结论不正确。

③分析表中序号1~6的现象、数据及相关条件,可得出:

在盛有等质量水的相同容器中,当放入球体的重力相同时,体积越大,ΔF越大。

4(2016年上海中考真题)

为了研究圆柱体浸入水中的过程中水对容器底部的压强情况,某小组同学选用高度H,底面积S均不同的圆柱体A好B进行实验。

如图11所示,他们设法使圆柱体A逐步浸入水中,测量并记录其下表面到水面的距离h及水对容器底部的压强P,接着仅换用圆柱体B重新实验,并将全部实验数据记录在表一中(实验中容器内水均未溢出)。

分析比较实验序号 数据中的p和h的关系及相关条件,可得出初步结论是:

同一圆柱体浸入水的过程中,当h<H时,p随h的增大而增大。

分析比较实验序号4,5与6或11与12数据中的p和h的关系及相关条件,可得出初步结论是:

同一圆柱体浸入水的过程中, 。

由实验序号3与8或4与10的数据及相关条件,发现两圆柱体浸入水的过程中,存在h不同而p相同的现象。

若用圆柱体A,B进一步实验,请在表二中填入拟进行实验的数据,使每一组实验中水对容器底部的压强p相同。

表二

实验组号

hA(米)

hB(米)

第I组

0.10

第II组

0.18

5(2015年上海中考真题)

在“验证凸透镜成像规律”实验中,某小组同学利用焦距为10厘米的凸透镜、高为3厘米的发光体,光屏和光具座进行实验,将测得的物距u、像距v以及所成像的高L像分别记录在下表中。

在验证得到凸透镜成像的初步规律后,为了进一步研究,他们进行适量的运算,将结果分别记录在下表的后两列中。

序号

相距v

像高L像

像距与物距之比

(v/u)

像距与物距之和(v+u)

60.0

12.0

0.60

0.20

72.0

50.0

12.5

0.75

0.25

62.5

30.0

15.0

1.50

0.50

45.0

18.0

22.5

3.75

1.25

40.5

16.0

26.7

5.00

1.67

42.7

14.0

35.0

7.50

2.50

49.0

①根据实验需要1-6的数据,分析比较像距v随物距u的变化情况及相关条件,可得出的初

步结论是:

凸透镜成像时,

②根据实验序号1-6的数据,分析比较像高L像与v/u的变化情况及相关条件,可得出的初

③该小组同学继续利用表中的数据及相关条件,分析、归纳得出结论

(a)根据实验序号1-3的数据,分析比较物距变化量Δu与相距变化量Δv的大小关系及成像

情况,可得出的初步结论是:

(b)根据实验序号1-6的数据,分析比较物距u变化时,L像、u+v的变化情况,可得出得

初步结论是:

6(2014年上海中考真题)

某小组同学试图探究

物体从斜面顶端由静止下滑到底端时速度的大小v与哪些因素有关。

他们猜想v可能与斜面的倾角θ、斜面材料、物体的质量m三个因素有关,于是选用:

一长方体木块、100克砝码片(可粘在木块上表面)、两个长度相同材料不同的斜面A和B进行试验。

按图13所示,将木块平放在斜面顶端,木块由静止下滑,用传感器测得其到达底端时的v。

改变相关条件,多次试验,并将实验数据记录在下表中:

试验序号

θ

斜面

m(克)

v(厘米/秒)

20°

200

245

300

153

25°

307

30°

358

7

35°

v7

40°

438

9

45°

470

①分析比较表中数据可得:

v与_____________无关。

②分析比较试验序号1、5、6、8与9的数据及相关条件,可得出的初步结论是:

同一木块,平放在长度相同的斜面顶端由静止下滑,________________________________。

③在试验序号7中:

v7__________

厘米/秒(选填“大于”、“等于”或“小于”)

④完成上述试验后,有同学提出新的猜想:

v可能还与物体跟斜面的接触面积有关。

为了验证猜想,应选择图14中________与(a)进行对比试验[选填“(b)”、“(c)”或“(d)”],即可得出初步结论。

7(2013年上海中考真题)

小红和小华讨论盛有液体的容器在放入物体前、后容器底部所受液体压强的增加量Δp液与哪些因素有关时,有了两种不同的猜想,并分别进行了实验。

①小红猜想:

Δp液与放入的物体所受重力G有关,于是选择所受重力不同、体积相同的三个物体A、B、C,Δp液先后放入盛有某种液体的同一容器中,并测得。

实验示意图及相应数据见表一。

分析比较表一Δp液中和相关条件,可得:

Δp液与G(选填“有关”或“无关”)。

表一

示意图

G(牛)

20

Δp液(帕)

230

②小华猜想:

Δp液与放入的物体所受浮力F浮有关,于是将物体D挂在测力计下,将其逐步浸入液体中,读出相应的测力计示数F,经计算得出F浮,并测得Δp液,实验示意图及相应数据见表二。

32

F(牛)

22

18

14

F浮(牛)

250

350

450

550

根据表二的实验示意图和相关数据,验证Δp液(Δp液(与F浮相关的猜想(选填“可以”或“不可以”),依据是:

同一物体浸入盛有某种液体的同一容器中,。

请填写实验序号9中的相关数据:

F浮为牛、Δp液为帕。

8(2012年上海中考真题)

某小组同学通过实验研究圆柱体浸入液体的过程中测力计示数的变化情况.如图所示,他们将高H位0.10米的圆柱体A挂在测力计下,逐步改变其下表面到液面的距离h,读出相应的测力计示数F,将h和F记录在表一中.然后,他们变换液体重复实验,将数据记录在表二中.为进一步研究F和h的关系,他们计算了相邻两次实验中h及F的变化量△h和△F,并将结果分别记录在表一和表二的后两列中.(已知ρ1<ρ2)

实验序号2和13所空缺的数据分别为、。

②分析比较实验序号4、5、6、7与8或14、15、16、17与18等数据中F与h的关系及相关条件,可得出的初步结论是:

在圆柱体浸入同种液体的过程中, .

③请进一步综合分析表一、表二的相关数据,并归纳得出结论.

(a)分析比较实验序号3~8或13~18中△F与△h的数据及相关条件,可得出的初步结论是:

.

(b)分析比较实验序号3~8和13~18中△F与△h的数据及相关条件,可得出的初步结论是:

.

④他们继续分析实验序号9和10或19和20的数据及相关条件,发现圆柱体浸入液体后,当h满足一定条件时,F不再随h而变化.为进一步研究h所满足的条件,需添加的器材为

(选填“甲”、“乙”或“丙”).

器材:

圆柱体甲高H=0.10米;

圆柱体乙高H=0.20米;

圆柱体丙高H=0.10米.

请在表三的第二列填入拟进行实验的数据,以达到研究h所满足条件的目的.

表三

h

(米)

(牛)

9(2011年上海中考真题)

某小组同学在学习了密度知识后,根据“浸入水中的铁块最终静止在容器底部、浸入水中的木块最终漂浮在水面上”的现象,猜想物块的密度可能会对它浸入水中的最终状态有影响。

于是他们用若干体积相同,密度大同的实心物块和足够的水进行实验,并将实验数据及观察到的实验现象记录在下表中。

物块

物块密度

(千克/米3)

2.7×

103

2.2×

1.6×

0.8×

0.6×

0.4×

①分析比较实验序号1或2或3的数据及现象,可得出的初步结论是:

当

时,物块最终静止在容器底部。

②分析比较实验序号的数据及现象,可得出的初步结论是:

当浸入水中的实心物块的密度小于水的密度时,物块最终漂浮在水面上。

③分析比较实验序号4和5和6的数据、现象及相关条件,可得出的初步结论是:

④小明同学认为上述实验数据有限,得到的初步结论未必足以使人信服,应该用更多的实验数据进行验证,于是他决定进一步研究密度范围在千克/米3内的实心物块浸入水中后的最终状态,为上述结论提供最有力的依据。

10(2010年上海中考真题)

小华和小海同学为了探究导体中电流与电压的关系,他们用A、B两个导体进行实验,实验中多次改变导体两端的电压大小,并将测量的数据记录在表一、表二中。

(1)分析比较实验序号1、2、3或4、5、6中的电流与电压变化的倍数关系,可得出的初步结论是:

对同一导体,_______________________________________________。

(2)分析比较实验序号3、5的数据,他们提出了猜想:

在电压相同的情况下,通过不同导体的电流不同。

Ⅰ为验证上述猜想,在已有表一、表二实验数据的基础上,小华重新预设了B导体两端的电压,并测出了相应的电流值。

小海分析了小华的测量数据后,认为小华的测量数据有问题,

他未测量便修改了数据,如表三所示。

导

体

电压

(伏)

电流

(安)

1.8

0.14

2.8

0.26

4.2

0.40

0.28

0.42

小海修改的数据

你认为小海修改数据的做法________,理由是_______________________________________。

Ⅱ为了达到验证上述猜想的目的,请结合表一、表二的实验数据,分析表三设计的不足之处:

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________。

11(2009年上海中考真题)

在“探究液体内部的压强与哪些因素有关”的实验中,甲、乙、丙三组同学分别以槽中液体为研究对象进行实验。

他们在两端开口、粗细均匀的玻璃管的下端贴一个比管口稍大的塑料薄片,并将玻璃管竖直插入液体槽中,然后顺着管壁从上端开口处向管内缓缓注水,如图14所示,直至观察到薄片脱离管口下落。

记录玻璃管的管口面积S、槽中液体密度ρ和玻璃管插入液体的深度h,测出注入管中水的质量m,运用公式

,计算出管内水产生的压强p。

改变深度h,重复实验。

甲组同学还选用了粗细不同的玻璃管进行实验。

所有数据均记录在下表。

(薄片的重力、玻璃管的厚度忽略不计)

小组

槽中液体密度

ρ(×

103千克/米3)

深度

h(米)

管口面积

S(×

10-4米2)

质量

m(×

10-3克)

管内水产生的压强p(帕)

甲

0.8

0.05

392

0.1

784

0.2

80

1568

160

乙

1.0

25

490

980

100

1960

丙

30

588

60

1176

120

2352

①在此实验中,经分析得出,当薄片恰好脱离管口时,薄片处管外液体的压强管内水产生的压强(选填“等于”或“小于”)。

②各组同学分析了本组的实验数据和相关条件,其中乙组同学由实验序号初步得出:

同种液体内部的压强与深度成正比。

甲组同学由实验序号3、4初步判断:

玻璃管的粗细与本实验研究结论的获得(选填“有关”或“无关”)。

③三组同学互动交流,分析实验序号1、5、8的数据,发现液体内部的压强(p1、p5、p8)与密度(ρ甲、ρ乙、ρ丙)满足关系,可以归纳得出的初步结论:

相同深度,液体内部的压强与液体密度成正比。

④进一步综合分析表中数据,经运算归纳得出:

液体内部的压强与的比值是一个定值。

12(2008年上海中考真题)

某小组同学在做“验证凸透镜成像规律”实验的过程中发现:

当发光物体与光屏之间的距离L确定时,将凸透镜从发光物体处缓慢向光屏移动的过程中,有时能在光屏上成两次清晰的像,有时只能成一次清晰的像,有时不能在光屏上成像。

为了研究产生这些现象的条件,该小组同学进行实验,并将每次实验中的相关数据及现象记录在下表中。

凸透镜焦距f

物屏

距离L

第一次成像

第二次成像

物距u(厘米)

像距v(厘米)

像的大小

物距u’(厘米)

像距v’(厘米)

10厘米

49

35

放大

缩小

45

15

等大

不能在光屏上第二次成像

不能在光屏上成像

15厘米

64

55

(1)分析比较实验序号1、2、3(或5、6、7)的第一次成像数据中像距v随物距u的变化关系及相关条件,可得出的结论:

。

(2)分析比较实验序号1(或2、或5、或6)的第一和第二次成像数据中物距与像距的变化关系及相关条件,可得出的结论:

同一凸透镜,当物屏距离L一定,移动凸透镜能在光屏上成两次像时,_。

(3)继续分析比较表格中物屏距离L与凸透镜焦距f的数据及观察到的现象,可得出的结论:

在条件下,移动凸透镜,可以在光屏上得到一次放大的像和一次缩小的像。

答案

1(2019年)

(1)弹簧测力计示数F随圆柱体的下表面到液面的深度增大而减小;

(2)△F与圆柱体的下表面到液面的深度h成正比;

(3)同一物体在不同液体中,圆柱体的下表面到液面的深度h不变时,液体密度ρ越大,△F越大;

(4)10.0;

10.0。

13(2018年)

(1)像距v变大。

(2)物距u变小,像与物体的距离L变小;

物距u变小,像与物体的距离L变大。

(3)成缩小实像时,h的范围为1.2厘米-2.4厘米

成放大实像时,h的范围为4.8厘米-6.0厘米。

14(2017年)

(1)△F与小球G无关;

(2)当放入的球体漂浮时,△F与小球G相等;

(3)4、5、6;

(4)球体排开液体体积;

15(2016年)

(1)1、2与3或7、8、9与10;

(2)当h≥H时,P不随h而变化;

(3)0.06;

(4)0.30。

16(2015年)

(1)焦距不变,像距随物距减小而增大

(2)同一发光体像高L高与v/u成正比

(3)当凸透镜成缩小实像时,物距变化量Δu大于像距变化量Δv:

(4)当凸透镜成实像时,物距u减小,像高L像增大,u+v先减小后增大。

17(2014年)

(1)物体质量m;

(2)斜面倾角θ越大,下滑到底端的速度v越大;

(3)大于;

(4)d;

18(2013年)

(1)无关;

(2)可以;

(3)Δp液与F浮成正比;

(4)22;

(5)550;

19(2012年)

(1)22.022.0;

(2)圆柱体没有全部浸没以前,F随h的增大而减小;

(3)在圆柱体浸入同种液体的过程中,△F与△h的比值是一个定值;

在圆柱体浸入不同液体的过程中,液体密度大,△F与△h的比值大;

(4)乙;

0.20;

0.30;

20(2011年)

(1)浸入水中的实心物块的密度大于水的密度;

(2)4或5或6;

(3)漂浮在水面上,体积相同的实心物块露出水面的体积随物块密度的减小而增大;

(4)0.8×

103-1.6×

103千克/米3。

21(2010年)

(1)通过导体的电流与导体两端的电压成正比

(2)Ⅰ不正确,应认真观察并仔细读数,实事求是地记录,尊重实验数据,需要重新实获取数据

Ⅱ在选用导体B的情况下,与表一中不同导体对比,电压需要相同,应设1.2伏、2.4伏、3.6伏。

表三没有相同电压。

22(2009年)

(1)等于。

(2)5、6、7;

无关。

(3)p1:

p5:

p8=ρ甲:

ρ乙:

ρ丙。

(4)液体密度和深度的乘积。

23(2008年)

(1)同一凸透镜,成实像时,像距v随物距u的增大而减小。

(2)第二次成像的物距是第一次成像的像距。

(3)物屏距离L大于该凸透镜的4倍焦距