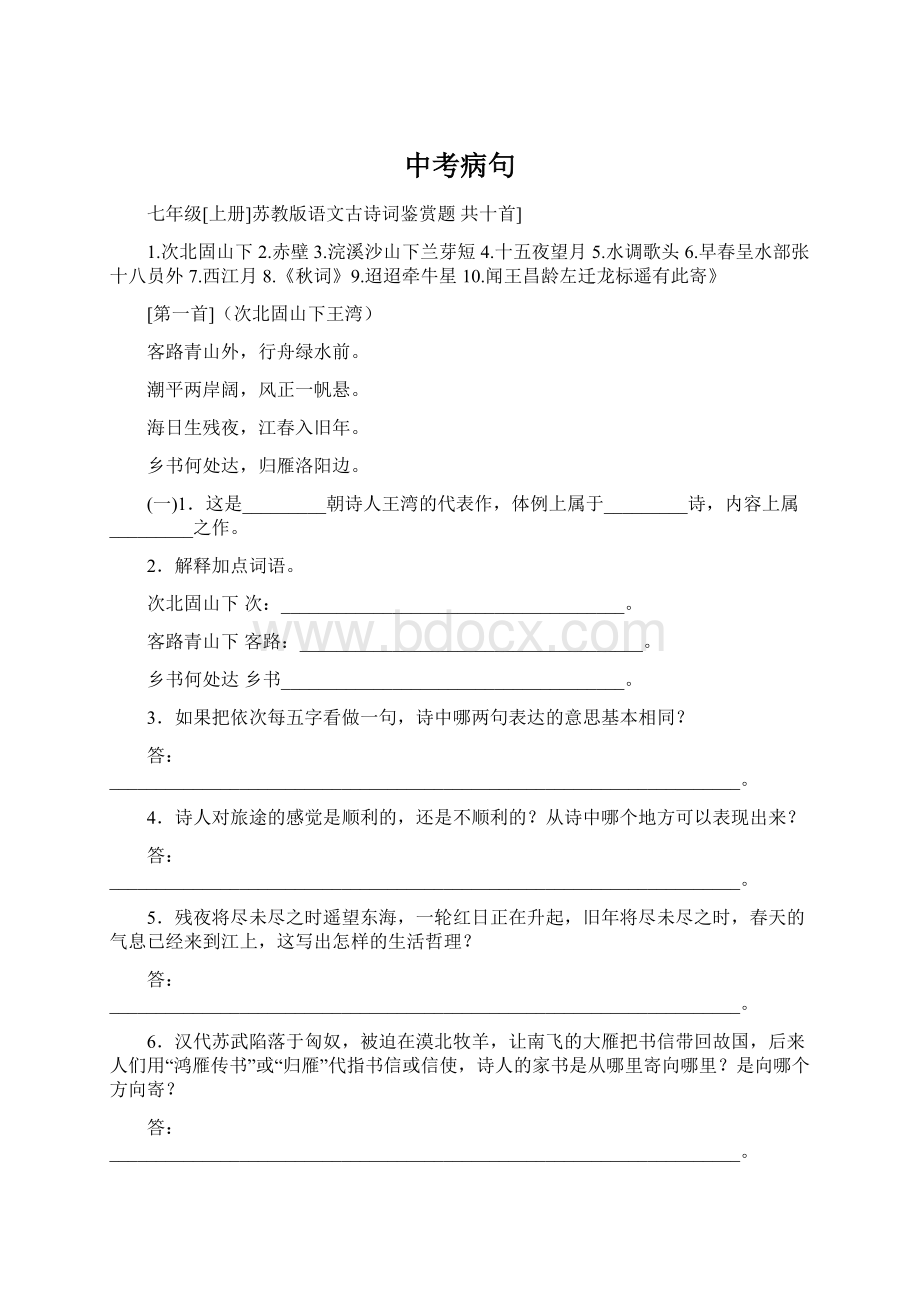

中考病句Word文件下载.docx

《中考病句Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中考病句Word文件下载.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第一句指明了作者要去的路途,第二句交代了乘舟而来的情况。

C.“潮平”指潮水上涨,水与岸平。

“风正”指风向既顺,风力又不猛。

D.“归雁洛阳边”意即我想学北归的大雁,回到故乡洛阳。

2.关于这首诗的赏析,不恰当的一项是()

A.这首诗以对偶句开头,既不同一般,又工整明丽,“青山”“绿水”给人眼明心亮的感觉。

B.三、四两句进一步把人带到一种和平宁谧的环境里,平野开阔,大江直流,波平浪静,显得天地宽阔,更使人胸襟开朗。

C.五、六两句写海上红日冲破黎明前的黑暗,江边春意赶走垂尽的旧腊残冬,不仅意象美妙,还蕴含一种生活哲理,突现了新生事物的强大生命力。

D.最后一联抒发了作客他乡的深深愁绪,可知前面六句所写明丽的江南景色,都是为最后一联作反衬的。

3.(2003年河南省题)最后两句表现了作者的思想感情。

答案1D2D3思念故乡

(三)①本诗的景物描写很精彩,达到了一字传神的水平,诗的颔联中的“阔”表现出一幅怎样的情景?

“阔”表现长江水波激荡,春潮涌流,江水几与岸平,显得江面广阔浩渺。

“阔”字既写出了江水之势,又写出了春天已到,大地回春,冰雪消融,春意已浓的景象。

②本诗的颈联运用了拟人化的手法,既描绘出了景物的特点,同时又传达出了诗人怎样的思想?

运用拟人的手法,表达了诗人对未来的希望和乐观、积极,向上的思想情感。

[第二首]赤壁杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

(1)《赤壁》是一首怀古咏史之作,是诗人经过赤壁这个古战场,有感于三国时代的英雄成败而写下的。

诗是由什么引发“怀古之幽情”的?

(2)有人认为这首诗的第四句可改为“国破人亡在此朝”,你怎么看?

(1)一件古物兴起对前朝人物和事迹的感慨。

(在那次大战中,遗留下来的一支折断了的铁戟,沉没在水底沙中,经过了六百多年还没有时光消蚀掉,经过自己一番磨洗,鉴定了它的确是赤壁之战的遗物,不禁引发了“怀古之幽情”。

)前两句写兴感之由。

(2)若改为“国破人亡在此朝”意思自然没错,但点诗味也没有了。

用形象思维观察生活,别出心裁的反映生活,乃是诗的生命。

杜牧运用“铜雀春深锁二乔”这一富于形象性的诗句,即小见大,正是此诗艺术处理上独特的成功之处。

此小题考生只要言之有理即可。

第三首]浣溪沙山下兰芽短苏轼

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥。

潇潇暮雨子规啼。

谁道人生无再少?

门前流水尚能西!

休将白发唱黄鸡。

1.“山下兰芽短浸溪”一句中的“浸”字既写出________________,又突出了兰草___________________的勃勃生机。

2.词中的对偶句是______________________________________。

3.这首词上阙写_______,写__________幽静的风光和环境。

下阕________,表现了作者___________________。

参考答案

1.小溪流水清浅透明 伸出水面向上生长

2.山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥

3.景 清泉寺 抒怀 积极乐观的人生态度

[第四首]十五夜望月[王建]

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

简要解释“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”的意思,说说这两句诗的妙处。

答案:

普天之下,有谁不望月思乡,不知今晚的秋思落在谁的一边.诗人推己及人,扩大了望月者的范围,境界高远;

明明是自己怀人,偏说“秋思落谁家”,表现手法委婉蕴藉。

#############

(1)第二句中的“冷”字有何作用?

“冷”字既写了秋夜露珠的清冷;

同时也表现了作者在异乡孤寂、怅然的心境。

(2)作者是如何表达别离之情、思聚之念的?

作者运用形象化的语言,描绘特定的环境气氛,营造出一种月圆人缺、寂静思忆的意境,把要表达的别离之情、思聚之念,自然而然地流露出来。

*********************

练习】十五夜望月

1、有人认为“桂花”一词,有点题之妙,你同意吗?

作简要说明。

2、《全唐诗》在收录这首诗时将末句的“落”字作“在”字,你认为哪一个更有表现力?

【参考答案】

1、桂花既可指庭院中的桂树,又可指传说中的月亮上的桂树,这就暗写了诗人在望月,从而表现了更丰富的美的联想。

因而“桂花”有点题之妙。

2、“落”字更有表现力,它能给人以动的形象,仿佛那秋思随着银月的清辉,一齐洒落人间似的,而“在”就没有这样的艺术效果。

****************

①这首诗前两句写景,你能看出当时诗人的形象和心境是怎样的?

当时诗人孤独无眠,久久地望月苦思,心境很凄凉。

②诗评家认为此诗之妙,妙在后两句。

请从思想内容和艺术技巧上作简要分析。

后两句不直抒自己入骨的相思之情,而是用委婉的问句表达,这样便有言外之意,弦外之音:

“在望月的许多人中,秋思最深的恐怕只有我啊!

”

③《全唐诗》录入此诗,“落”字作“在”字,请你说说,是“落”好是“在”好,为什么?

“落”字新颖妥贴,不同凡响,给人以形象的动感,仿佛秋思随着银月的清辉一齐洒落人间。

“在”字相形见绌,平淡寡味。

[第五首]水调歌头(苏轼)

明月几时有?

把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年?

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间!

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全,

但愿人长久,千里共婵娟。

1.这首词中表达出深沉哲理的句子是。

2.对这首词理解分析不正确的一项是()

A.上阙写词人把酒问月,萌生了“乘风归去”的奇想,而天上的高寒又使他转向对人间的喜爱。

B.下阙写词人望月怀人,由感伤离别转为对离人的祝福。

在词人眼里,月圆人团圆是一种自然常理。

C.“但愿人长久,千里共婵娟”,表明情意的相通不受时空阻隔,这是对一切经受离别之苦的人们的祝福。

D.全词以“明月”贯穿,咏月兼怀亲人,表达了词人旷达的胸怀和乐观的情致。

3.你还知道哪些和“月亮”“月光”有关的古诗词?

说说“月亮”“月光”在古诗词中通常蕴含的意义?

答案:

1人有……古难全2B3如李白的《静夜思》。

古代诗人常借“月亮”“月光”表达思念之情。

第六首]》早春呈水部张十八员外回答问题

天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

(1)这首诗抒发了作者怎样的感情?

抒发了对早春的热爱和赞美之情。

(2)体会“天街小雨润如酥”的妙处。

用比喻,让人感到春雨的可贵。

(3)体会“草色遥看近却无”的妙处

写出了草色若隐若现,似有似无。

形象地写出了早春的特点。

(4)体会最后两句诗的表现手法及作用

用对比的手法,突出了早春的可爱:

满城烟柳,景色也很迷人,但总比不上象征大地回春的淡远草色。

(5)这首诗用“草色遥看近却无”来描写早春,给人以无穷的美感和趣味。

请把该句所呈现的景象描绘出来。

在细雨的滋润下,小草偷偷地钻出地面,远远望去,大地呈现出一片极淡极淡的青青之色;

当你高兴地走近细看时,小草又似乎悄悄地躲了起来,让你看不清什么颜色了。

(6)这首诗形象地把握了早春景色的特点,这特点可以概括为什么?

细雨如酥,新生的嫩草芽似有若无。

[第七首]西江月辛弃疾

明月别枝惊鹤,

清风半夜鸣蝉。

稻花香里说年,听取蛙声一片。

七八个星天外,

两三点雨山前,

旧时茅店社林边,

路转溪头忽见。

1.填空。

《西江月》从体裁看是一首词,词因句子长短不一又叫作__________。

这首词用空行的方法分为两段,这两段分别叫做___________、___________。

辛弃疾,字幼安,号___________,___________代著名的爱国词人。

这首词选自《___________》。

词中描写一场骤雨即将瓢泼而下时的气象的句子是__________________,_________________。

2.一、二两句中“别枝”作什么解释?

“惊”和“鸣”是否分别专写“鹊”和“蝉”?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.为“旧时茅店社林边,路转溪头忽见”这两句划出正确的朗读节奏并翻译这两句。

划节奏:

旧时茅店杜林边,路转溪头忽见

翻译:

__________________________________________________________________

4.辛弃疾夜行黄沙道中时天气有什么变化?

《西江月》所表达的是一种愉快的心境,当时作者正罢职闲居,是什么使作者产生了这种心境?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.长短句上阕(片)下阕(片)稼轩宋稼轩长短句七八个星天外两三点雨山前

2.另一个树枝“惊”和“鸣”不是分别专写“鹊”和“蝉”的,而是“鹊”和“蝉”都是既“惊”又“鸣”的。

3.划节奏:

旧时/茅店/社林边,路转/溪头/忽见翻译:

从前我曾住过的社林边的那一家茅店,过了小溪转个弯儿就出现在眼前。

4.第1问:

起初月明天晴,后来乌云骤起,阵雨将至。

第2问:

清新、欢跃、生机勃勃的农村风光和稻花飘香、令人喜悦的丰收景象,使辛弃疾产生了愉快的心情.

(二)

(1)这首词抒发了词人怎样的感情?

抒发了词人热爱农村的思想感情。

(2)“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”一联写景,是从什么角度进行的?

表现了词人怎样的情感?

用嗅觉和听觉来捕捉景物特征,给人印象鲜明深刻,从中流露出词人热爱农村的思想感情。

(3)“路转溪桥忽见”一句中的“忽见”写出了词人怎样的心情?

写出了词人在冒雨前行时,忽然看见旧时茅店的惊喜心情。

第八首《秋词》]刘禹锡的回答问题

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

(1)诗歌抒发了作者怎样的感情?

抒发了作者乐观向上,奋发进取的豪情。

(2)“晴空一鹤排云上”中的“排”字,有何妙处?

一个“排”字,“推开”的意思,写出了孤鹤搏击长空的豪情壮志,抒发了诗人奋发进取的豪情,这正是诗人虽遭贬谪,却绝不消沉的顽强意志的生动体现。

(3)刘禹锡在诗中,对秋天的感受与其他诗人有何不同?

诗人一反过去文人悲秋的传统,认为“秋日胜春朝”,抒发了作者奋发进取的豪情。

******

秋词①刘禹锡

晴空一鹤排云②上,便引诗情到碧霄。

(1)一、二两句表露了刘禹锡怎样的心境?

是用什么手法表现的?

(3分)

乐观豁达的心境。

将古人的悲秋与自己的颂秋对比。

(2)秋天可写的景物很多,刘禹锡在诗中为什么只写冲天而上的一鹤?

有何深意?

(3)

借托鹤冲天的形象表明心志:

在厄运面前决不低头、奋发向上的积极精神。

第九首]迢迢牵牛星.........待补

第十首]闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》回答问题

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

1、理解诗句的意思

杨花落尽了,子规鸟儿不住地在悲啼,

听说你遭贬了,被贬到龙标去,一路上要经过辰溪、酉溪、巫溪、武溪和沅溪。

让我把为你而忧愁的心托付给天上的明月吧,

伴随着你一直走到那夜郎以西

2、诗中融情入景,含有飘零之感、离别之恨的句子是____、_____。

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪

3、“我寄愁心与明月,随风直到夜郎西!

”,这一名句运用了什么修辞方法?

这样写有什么好处?

请简要分析。

拟人。

明月有了人性,能将“愁心”带给远方的朋友,诗句生动形象地表达了诗人的忧愁和无奈,以及对友人的关切之情。

4、末句“随君直到夜郎西”中“夜郎”一词,有两种解释:

一与成语“夜郎自大”的“夜郎”意同,意即——地名,在今贵州省西部桐梓县,古称夜郎国;

一是指湖南省沅陵的夜郎县。

细读课文,分析一下哪种解释更合理。

据上句中,“五溪”在今湖南省西部,可知,这里“夜郎”即指湖南省沅陵的夜郎县。

5、诗中没有单纯的写景,总是“寓情于景”“情景交融”。

联系《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》的写作背景思考一下,李白在诗的开头写景为什么选取“杨花”“子规”来写?

写“杨花”且“落尽”是先点时令,这样的“暮春”在古诗中是一个花与泪同落的季候,这就奠定了全诗伤感的基调。

“杨花”漂泊无定,暗写王昌龄被贬荒僻之地给人的飘零流落之感;

“子规”即杜鹃,在我国古典诗词中,它总悲哀凄惨地啼叫着。

因此,可以说,诗中开头一句的写景,不着悲痛之语,而悲痛之意自现。

6、全诗抒发了诗人怎样的感情?

抒发了诗人对朋友的同情、关切、怀念之情。

7、评析“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

”的妙处

以奇特的想象,表达出深邃的意境,抒发了对朋友真切的关切之情。

8、前两句的作用是什么?

借景抒情;

点明了是暮春时节;

渲染了一种悲愁忧伤的情感氛围。

(1)填空:

“杨花”在旧体诗中常象征____,本诗首句通过各种意象,渲染出在____季节的一种_____气氛。

(2)作者为什么要把“愁心”寄与“明月”?

?

(1)(离散、漂泊;

暮春;

哀伤、惆怅)前一问2分,后两问各1分。

(2)(因为月照中天,千里可共,作者寄情于月,朋友见月如见作者。

2分)

句子成分不搭配有五种情况。

一是主语和谓语不搭配,如:

⑷这时,全场所有人的眼睛都集中到大会主席台上。

这个句子的中心语“眼睛”和谓语“集中”不搭配,应将“眼睛”改为“目光”。

一是动词和它的宾语不搭配,如:

⑸同学们以敬佩的目光注视着和倾听着这位英模的报告。

这个句子的谓语动词“注视”和它的宾语“报告”不搭配,修改的方法是,在“注视

后加上“这位英模”,将“和”去掉,在“这位英模”后加逗号。

一是主语和宾语不搭配,如:

⑹七月的内蒙古草原,是一个美丽的季节。

这个句子的主语“内蒙古草原”和宾语“季节”不搭配,可改为:

内蒙古草原的七月,是一个美丽的季节。

一是定语和它的中心语不搭配,如:

⑺他迈着强壮有力的步伐正向我们走来。

这个句子的定语“强壮”与它的中心语“步伐”不搭配,可将“强壮”改为“强健”。

一是状语和它的中心语不搭配,如:

⑻这朴素的话语多么深刻地蕴含着人生哲理啊!

这个句子的状语“多么深刻”与其中心语“蕴含”不搭配,应改为:

这朴素的话语蕴含着多么深刻的人生哲理啊!

种属关系并列

具有种属关系的概念不得并列,如:

⑾他经常去图书馆查阅工具书、辞典和《现代汉语词典》。

这个句子中的工具书和辞典、《现代汉语词典》是种属关系,不的并列,应改为:

他经常去图书馆查阅辞典和《现代汉语词典》等工具书。

交叉关系并列

具有交叉关系的概念也不得并列,如:

⑿这所学校里大部分是中青年教师,老教师和女教师只占少数。

这个句子中的“中青年教师”和“老教师”中包含有“女教师”,女教师中也包含有“中青年教师”和“老教师”,“中青年教师”和“女教师”及“老教师”和“女教师”均是交叉关系,不得并列。

因此应将“女教师”删去。

意义关系颠倒

在一个递进复句中,前项和后项是递进关系,其意义关系不得颠倒,如:

⒀他不仅能写长篇大论的理论文章,而且能写一般的应用文。

这个复句中前项和后项关系出现颠倒,应将“能写一般的应用文”作复句的前项,将“能写长篇大论的理论文章”作为后项。

这个复句可改为:

他不仅能写一般的应用文,而且能写长篇大论的理论文章。

同义反复

同义反复有时候产生积极的修辞效果,但更多的时候是产生消极的效果,如:

⒁听说学校要成立文学社,他首先第一个报了名。

“首先”和“第一个”是同义词,在这句话中出现显得多余,应将其中一个删去

关联词语不搭配

关联词语不搭配,会破坏分句之间的逻辑关系,如:

⒂高速度的发展我国的科技事业和文教事业,既是十分必要的,而且是十分可能的。

“既……而且……”不搭配,可将“而且”改为“又”,与“既”构成并列关系,或将“既”改为“不仅”,与“而且”构成递进关系。

滥用关联词语

复句中分句间的关系具有内在逻辑性,不得人为地强加某种关系,如:

⒃这本书出版好几年了,所以作者最近作了较大的修改。

这个句子的语病是滥用关联词语“所以”,加强因果关系,应将“所以”去掉

关联词语位置不当

复句中关联词语的位置一般具有确定性,不得随意调动,如:

⒄不仅中草药能与一般抗菌素媲美,而且副作用小,成本也较低。

“不仅”只有放在“中草药”后才能与“而且”构成递进关系,因此,应将“不仅”调到“中草药”后。

前后项不对应

如果一个句子的前项出现了两种情况,那么后项就应该有另外两种情况与之对应,否则,就会造成前后项不对应,如:

⒅有没有健康的身体,是能做好工作的前提。

这个句子的前项出现了两种情况:

有健康的身体和没有健康的身体,而后项只有一种情况“能做好工作”,这种情况与前项中的“有健康的身体”对应,而缺少和“没有健康的身体”相对应的另一种情况,因此,这个句子应在“能”字后加一个“否”字,这样前后项就对应了。

否定不当

不适当的否定会改变句子的原意,如:

⒆为了避免今后不再发生类似事故,我们必须尽快健全安全制度。

这个句子的原意是要避免类似事故再次发生,加否定词“不”后,就改变了整个句子的原意,因此,应将否定词“不”去掉。