92 配筋构造Word文档格式.docx

《92 配筋构造Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《92 配筋构造Word文档格式.docx(39页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

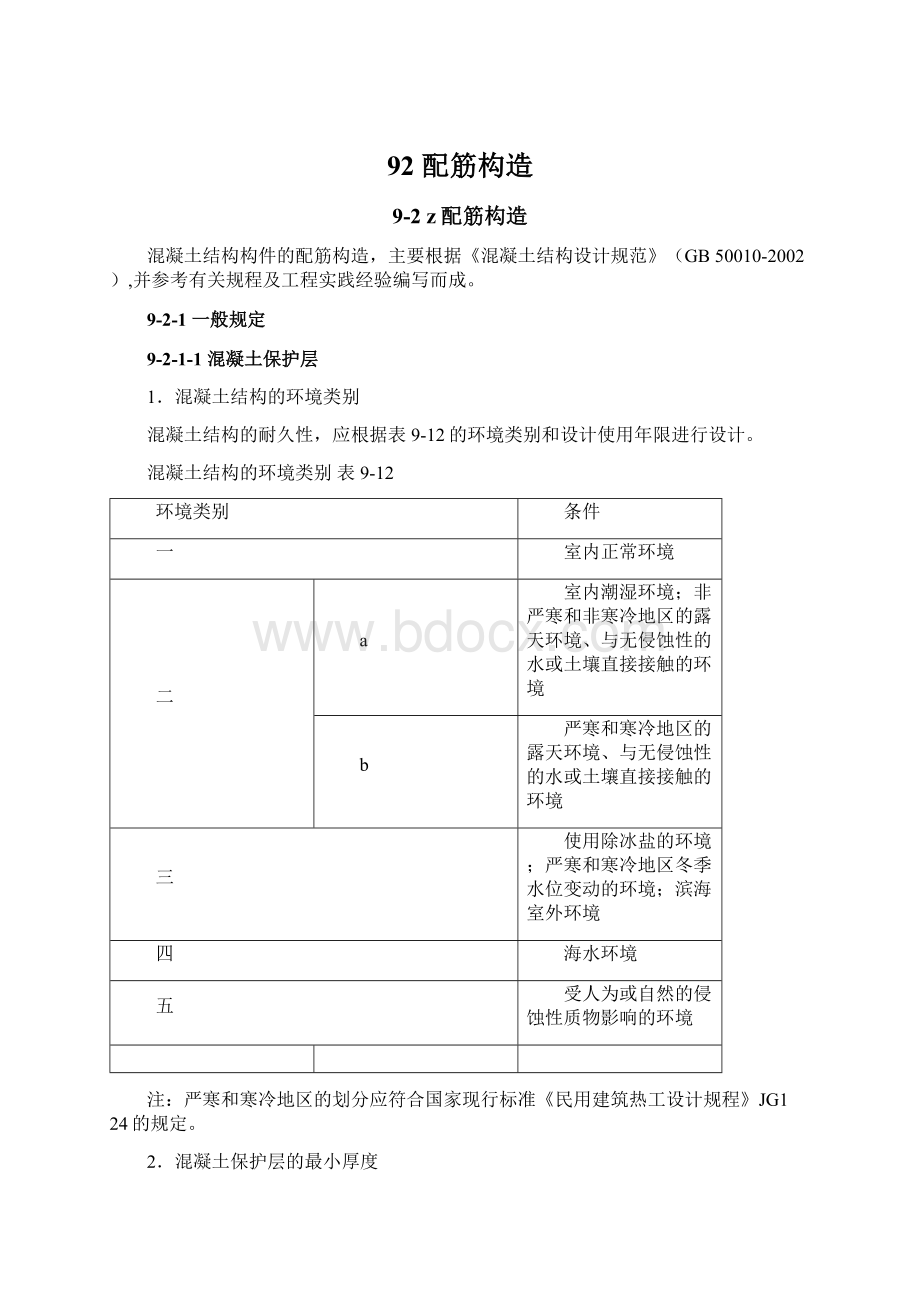

≤C20

C25~C45

≥C50

20

15

30

25

-

35

40

基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;

当无垫层时不应小于70mm。

板、墙、壳中分布钢筋的保护层不应小于表9-13中相应数值减10mm,且不应小于10mm。

梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层不应小于15mm。

处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20时,其保护层厚度可按表9-13中的数值减少5mm;

处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表面采取有效保护措施时,保护层厚度可按表9-13中一类环境数值取用。

预制钢筋混凝土受弯构件钢筋端头的保护层厚度不应小于10mm;

预制肋形板主肋钢筋的保护层厚度应按梁的数值取用。

当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,应对保护层采取有效的防裂构造措施。

处于二、三类环境中的悬臂板,其上表面应采取有效的保护措施。

3.特殊条件下的混凝土保护层

(1)一类环境中,设计使用年限为100年的结构混凝土保护层厚度应按表9-13的数值增加4006;

当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层可适当减少。

(2)三类环境中的结构构件,其受力钢筋宜采用环氧树脂涂层带肋钢筋。

(3)对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。

(4)处于四、五类环境中的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。

9-2-1-2钢筋锚固

1.当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度按公式(9-1)计算,不应小于表9-14规定的数值。

纵向受拉钢筋的最小锚固长度la(mm)表9-14

钢筋类型

混凝土强度等级

C15

C20~C25

C30~C35

d≥C40

HPB235级

40d

30d

25d

20d

HRB335级

50d

HRB400与RRB400级

45d

1.当圆钢筋末端应做180°

弯钩,弯后平直段长度不应小于3d;

2.在任何情况下,纵向受拉钢筋的锚固长度不应小于250d;

3.d-钢筋公称直径。

当符合下列条件时,表9-14的锚固长度应进行修正。

(1)当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;

(2)HRB335,HRB400和RRB400级环氧树脂涂层钢筋的锚固长度,应乘以修正系数1.25;

(3)当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;

(4)当HRB335,HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度可乘以修正系数0.8;

2.当计算充分利用纵向钢筋的抗压强度时,其锚固长度不应小于表9-14所列的受拉钢筋锚固长度的0.7倍。

3.当HRB335、HRB400和RRB400级纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,包括附加锚固端头在内的锚固长度可取表9-14所列锚固长度的0.7倍。

机械锚固的形式和构造要求宜按图9-7采用。

图9-7钢筋机械锚固的形式及构造要求

(a)末端带135°

弯钩;

(b)末端与钢板穿孔塞焊;

(c)末端与短钢筋双面贴焊

采用机械锚固措施时,锚固长度范围内的箍筋不应少于3个,其直径不应小于纵向钢筋直径的0.25倍,其间距不应大于纵向钢筋直径的5倍。

当纵向钢筋的混凝土保护层厚度不小于钢筋公称直径的5倍时,可不配置上述钢筋。

4.对承受重复荷载的预制构件,应将纵向受拉钢筋的末端焊接在钢板或角钢上。

钢板或角钢应可靠地锚固在混凝土中;

其尺寸应按计算确定,厚度不宜小于10mm。

9-2-1-3钢筋连接

钢筋连接方式,可分为绑扎搭接、焊接、机械连接等。

由于钢筋通过连接接头传力的性能总不如整根钢筋,因此设置钢筋连接原则为:

钢筋接头宜设置在受力较小处,同气根钢筋上宜少设接头,同一构件中的纵向受力钢筋接头宜相互错开。

1.接头使用规定

(1)直径大于12mm以上的钢筋,应优先采用焊接接头或机械连接接头。

(2)当受拉钢筋的直径大于28mm及受压钢筋的直径大于32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。

(3)轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。

(4)直接承受动力荷载的结构构件中,其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头。

2.接头面积允许百分率

同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

(1)钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3l1(l1为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段(图9-8)。

同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;

当设计无具体要求时,应符合下列规定:

图9-8同一连接区段内的纵向受拉钢筋绑扎搭接接头

1)对梁、板类及墙类构件,不宜大于25%;

2)对柱类构件,不宜大于50%;

3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50%;

对其他构件,可根据实际情况放宽。

纵向受压钢筋搭接接头面积百分率,不宜大于50%。

(2)钢筋机械连接与焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径),且不小于500mm。

同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;

1)受拉区不宜大于50%;

受压区不受限制;

2)接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;

当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;

3)直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;

当采用机械连接接头时,不应大于50%。

3.绑扎接头搭接长度

(1)纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算:

ll=ξla(9-3)

式中la——纵向受拉钢筋的锚固长度,按9-2-1-2条确定;

ξ——纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按表9-15取用。

纵向受拉钢筋搭接长度修正系数表9-15

纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)

≤25

50

100

ξ

1.2

1.4

1.6

(2)构件中的纵向受压钢筋,当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm。

(3)在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。

1)箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;

2)受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;

3)受压搭接区段的箍筋的间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;

4)当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外l00mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm。

9-2-2板

9-2-2-1受力钢筋

1.板中受力钢筋的常用直径:

板厚h<100mm时为6~8mm;

h=100~150mm时为8~12mm;

h>150mm时为12~16mm。

2.板中受力钢筋的间距;

板厚h≤150mm时不宜大于200mm,h>150mm时不宜大于1.5h或250mm。

板中受力钢筋一般距墙边或梁边50mm开始配置。

3.单向板和双向板可采用分离式配筋或弯起式配筋。

分离式配筋因施工方便,已成为工程中主要采用的配筋方式。

当多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时,跨中正弯矩钢筋宜全部伸人支座;

支座负弯矩钢筋向跨内的延伸长度a应覆盖负弯矩图并满足钢筋锚固的要求(图9-9)。

图9-9连续板的分离式配筋

当q≤3g时,a=l0/4;

当q>3g,a=l0/3

式中q——均布活荷载设计值;

g——均布恒荷载设计值

4.简支板或连续板跨中正弯矩钢筋伸入支座的锚固长度不应小于5d(d为正弯矩钢筋直径)。

当连续板内温度收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加。

对与边梁整浇的板,支座负弯矩钢筋的锚固长度应为la。

5.在双向板的纵横两个方向上均需配置受力钢筋。

承受弯矩较大方向的受力钢筋,应布置在受力较小钢筋的外层。

9-2-2-2分布钢筋

1.单向板中单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;

分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm。

对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm。

2.在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜为150~200mm,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋。

板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%。

温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。

9-2-2-3构造钢筋

1.对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,并应符合下列规定:

(1)该构造钢筋的截面面积:

沿受力方向配置时不宜小于跨中受力钢筋截面面积的1/3,沿非受力方向配置时可根据实践经验适当减少。

(2)该构造钢筋伸入板内的长度:

对嵌固在承重砌体墙内的板不宜小于板短边跨度的1/7,在两边嵌固于墙内的板角部分不宜小于板短边跨度的1/4(双向配置);

对周边与混凝土梁或墙整体浇筑的板不宜小于受力方向板计算跨度的1/5(单向板)、1/4(双向板),见图9-9。

图9-10现浇板中与梁垂直的构造钢筋

1-主梁;

2-次梁;

3-板的受力钢筋;

4-上部构造钢筋

2.当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的1/3。

该构造钢筋伸入板内的长度不宜小于板计算跨度l0的1/4,见图9-10。

3.挑檐转角处应配置放射性构造钢筋(图9-11)。

钢筋间距(按L/2处计算)不宜大于200mm;

钢筋埋入长度不应小于挑檐宽度,即a≥l。

构造钢筋的直径与边跨支座的负弯矩筋相同。

图9-11挑檐转角处板的构造钢筋

9-2-2-4板上开洞

1.圆洞或方洞垂直于板跨方向的边长小于300mm时,可将板的受力钢筋绕过洞口,不必加固。

2.当300≤D(B)≤1000mm时,应沿洞边每侧配置加强钢筋,其面积不小于洞口宽度内被切断的受力钢筋面积的1/2,且不小于2φ10,见图9-12。

图9-12板上开洞处的构造钢筋

3.当D(B)>300mm且孔洞周边有集中荷载时或D(B)>1000mm时,应在孔洞边加设边梁。

9-2-2-5板柱节点

在板柱节点处,为提高板的冲切强度,可配置箍筋或弯起钢筋。

板的厚度不应小于150mm。

箍筋应配置在柱边以外不小于1.5h0范围内,其间距不应大于h0/3(图9-13a)箍筋外形宜为封闭式。

箍筋直径不应小于6mm。

弯起钢筋可由一组或二组组成(图9-13b)。

其倾斜度应与冲切破坏斜截面相交,其交点应在柱周边以外h/2~2/3h的范围内。

弯起钢筋直径不应小于12mm,且每一方向不应小于3根。

图9-13板柱节点处的加强配筋

(a)配置箍筋;

(b)配置弯起钢筋

9-2-3梁

9-2-3-1受力钢筋

1.梁纵向受力钢筋的直径:

当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;

当梁高h<300mm时,不应小于8mm。

2.梁纵向受力钢筋水平方向的净间距(图9-14):

对上部钢筋不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径);

对下部钢筋不应小于25mm和d。

梁的下部纵向钢筋配置多于两层时,两层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一倍。

各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d。

图9-14梁的钢筋净距

3.简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度las(图9-15),应符合下列规定;

当梁中混凝土能担负全部剪力时,las≥5d;

当梁端剪力大于混凝土担负能力时,对带肋钢筋las≥12d,对光圆钢筋las≥15d。

图9-15纵向受力钢筋伸入梁简支支座的锚固

当下部纵向受力钢筋伸至梁端尚不足las时,应采取在钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋焊接在梁端预埋件上等有效锚固措施。

4.框架梁或连续梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点或中间支座范围(图9-16)。

该钢筋节点或支座边缘伸向跨中的截断位置应满足受弯承载力与锚固要求。

框架梁或连续梁下部纵向钢筋在中间节点或中间支座处应满足下列锚固要求:

(1)当计算中不利用该钢筋强度时,其伸入节点或支座的锚固长度las≥12d(带肋钢筋)、15d(光圆钢筋);

(2)当计算中充分利用该钢筋的抗拉强度时,下部纵向钢筋应锚固在节点或支座内,此时可采用直线锚固形式(图9-16a),其锚固长度不应小于la;

也可采用带90°

弯折的锚固形式(图9-16b),其锚固长度不应小于0.41a;

下部纵向钢筋也可伸过节点或支座范围,并在梁中弯矩较小处设置搭接接头(图9-16c),其搭接长度不应小于ll。

图9-16梁下部纵向钢筋在中间节点或中间支座范围的锚固与搭接

(a)节点中的直线锚固;

(b)节点中的弯折锚固;

(c)节点或支座范围外的搭接

5.框架梁上部纵向钢筋伸入中间层端节点的锚固长度,当采用直线锚固形式时不应小于la,且伸过柱中心线不宜小于5d(d为梁上部纵向钢筋的直径)。

当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,其包含弯弧段在内的水平投影长度不应小于0.4la,包含弯弧段在内的竖直投影长度应为15d(图9-17)。

图9-17梁上部纵向钢筋在框架中间层端节点内的锚固

框架梁下部纵向钢筋在端节点处的锚固要求与中间节点处的锚固要求相同。

6.在悬臂梁中,应有不少于两根上部钢筋伸至悬臂梁外端,并向下弯折不小于12d;

其余钢筋不应在梁的上部截断,而应按规定的弯起点位置向下弯折,锚固在梁的下边。

7.当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋,其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于两根,该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于0.2l0(l0为该跨的计算跨度)。

8.沿梁截面周边布置的受扭纵向钢筋的间距不应大于200mm和梁截面短边长度;

除应在梁截面四角设置受扭纵向钢筋外,其余受扭纵向钢筋宜沿截面周边均匀对称布置。

受扭钢筋应按受拉钢筋锚固在支座内。

9-2-3-2弯起钢筋

1.梁中弯起钢筋的弯起角α,一般为45°

;

当梁高>800mm时,宜取60°

。

2.弯起钢筋的弯终点外应留有锚固长度,在受拉区不应小于20d,在受压区不应小于10d,对光圆钢筋在末端应设置弯钩(图9-18)。

图9-18弯起钢筋端部构造

(a)受拉区;

(b)受压区

3.弯起钢筋应在同一截面中与梁轴线对称成对弯起,当两上截面中各弯起一根钢筋时,这两根钢筋也应沿梁轴线对称弯起。

梁底(顶)层钢筋中的角部钢筋不应弯起。

4.在梁的受拉区中,弯起钢筋的弯起点,可设在按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋截面之前;

但弯起钢筋与梁中心线交点应在不需要该钢筋的截面之外,同时,弯起点与计算充分利用该钢筋的截面之间的距离,不应小于h0/2,见图9-19。

图9-19弯起钢筋弯起点与弯矩图形的关系

1-在受拉区域中的弯起点;

2-按计算不需要钢筋“b”的截面;

3-正截面受弯承载力图形;

4-按计算钢筋强度充分利用的截面;

5-按计算不需要钢筋“a”的截面

5.弯起钢筋前排的弯起点至后一排的弯终点的距离,不应大于箍筋的最大间距。

6.当纵向受力钢筋不能在需要的位置弯起,或弯起钢筋不足以承受剪力时,需增设附加斜钢筋,且其两端应锚固在受压区内(鸭筋),不得采用浮筋,见图9-20。

图9-20附加斜钢筋(鸭筋)的设置

9-2-3-3箍筋

1.梁的箍筋设置:

对梁高>300mm,应沿梁全长设置;

对梁高为150~300mm,可仅在构件两端各1/4跨度范围内设置,但当在构件中部1/2跨度范围内有集中荷载作用时,则应沿梁全长设置;

对梁高<150mrn,可不设置。

梁支座处的箍筋从梁边(或墙边)50mm开始设置。

2.梁中箍筋的直径:

对梁高≤800mm,不宜小于6mm;

对梁高>800mm,不宜小于8mm。

梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋直径还不应小于纵向受压钢筋最大直径的0.25倍。

3.梁中箍筋的最大间距:

宜符合表9-16的规定。

当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋的间距不应大于15d(d为纵向受压钢筋的最小直径);

当一层内的纵向受压钢筋多于5根且直径大于18mm时,箍筋的间距不应大于10d。

梁中箍筋的最大间距(mm)表9-16

项次

梁高

按计算配置箍筋

按构造配置箍筋

1

150~300

150

200

2

300~500

300

3

500~800

250

350

4

>800

400

梁中纵向受力钢筋搭接长度范围内的箍筋间距应符合9-2-3-1条的规定。

4.箍筋的形式与肢数:

箍筋应做成封闭式,基本形式为双肢箍筋(图9-21a)。

当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根或梁的宽度大于400mm,且一层内的纵向受压钢筋多于3根,应设置复合箍筋,如图9-21(b)与(c)所示的四肢箍筋与图9-21(d)所示的六肢箍筋。

为了施工方便,四肢箍筋可由两个相同的多肢箍筋拼成。

图9-21梁中的箍筋、腰筋与拉筋布置

(a)双肢箍筋;

(b)与(c)四肢箍筋;

(d)六肢箍筋

1-箍筋;

2-腰筋;

3-拉筋

5.抗扭箍筋应做成封闭式,且应沿截面周边布置;

当采用复合箍筋时,位于截面内部的箍筋不应计入抗扭箍筋面积。

抗扭箍筋的末端应做成135°

弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于10d。

9-2-3-4纵向构造钢筋

1.梁中架立钢筋的直径:

当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;

当梁的跨度为4~6m时,不宜小于10mm,当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。

2.当梁扣除翼缘厚度后截面高度hw不小于450mm时,梁侧应沿高度配置纵向构造钢筋(腰筋)。

每侧截面面积不应小于翼缘以下梁截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm(图9-21)。

3.梁的两侧纵向构造钢筋宜用拉筋联系(图9-21)。

拉筋直径一般与箍筋相同,其间距一般为箍筋间距的两倍。

9-2-3-5附加横向钢筋

1.在梁下部或截面高度范围内有集中荷载作用时,应在该处设置附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。

附加横向钢筋应布置在长度S(S=2h1+3b)的范围内(图9-22)。

图9-22集中荷载作用处的横向附加钢筋

(a)附加箍筋;

(b)附加吊筋

1-传递集中荷载的位置;

2-附加箍筋;

3-附加吊筋

2.当构件的内折角处于受拉区时,应增设箍筋(图9-23)。

该箍筋应能承受未在受压区锚固的纵向受拉钢筋As1的合力,且在任何情况下不应小于全部纵向钢筋As合力的35%。

图9-23钢筋混凝土梁内折角处配筋

梁内折角处附加箍筋的配置范围s,可按下式计算。

s=htan(3α/8)(9-4)

式中h——梁内折角处高度;

α——梁的内折角。

9-2-4柱

9-2-4-1纵向受力钢筋

1.柱中纵向受力钢筋的配置,应符合下列规定

(1)纵向受力钢筋的直径不宜小于12mm,全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;

圆柱中纵向钢筋宜沿周边均匀布置,根数不宜少于8根,且不应少于6根。

(2)柱中纵向受力钢筋的净间距不应小于50mm;

对水平浇筑的预制柱,其纵向钢筋的最小净间距可按梁的有关规定取用。

(3)在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中距不宜大于300mm。

(4)当偏心受压柱的截面高度h>600mm时,在柱的侧面上应设置直径为10~16mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋。

2.现浇柱中纵向钢筋的接头,应优先采用焊接或机械连接。

接头宜设置在柱的弯矩较小区段,并应符合下列规定。

图9-24柱中纵向钢筋的接头

(a)上下柱钢筋搭接;

(b)下柱钢筋弯折伸入上柱;

(c)加插筋搭接;

(d)上柱钢筋伸入下柱

(1)柱每边钢筋不多于4根时,可在一个水平面上连接(图9-24a);

柱每边钢筋5~8根时,可在二个水平面上连接。

(2)下柱伸入上柱搭接钢筋的根数及直径,应满足上柱受力的要求;

当上下柱内钢筋直径不同时,搭接长度应按上柱内钢筋直径计算。

(3)下柱伸入上柱的钢筋折角不大于1:

6时,下柱钢筋可不切断而弯伸至上柱(图9-24b);

当折角大于1:

6时,应设置插筋(图9-24c)或将上柱钢筋锚在下柱内(图9-24d)。

3.顶层柱中纵向钢筋的锚固,应符合下列规定:

(1)顶层中间节点的柱纵向钢筋及顶层端节点的内侧柱纵向钢筋可用直线方式锚入顶层节点,其自梁底标高算起的锚固长度不应小于la,且柱纵向钢筋必须伸至柱顶。

当顶层节点处梁截面高度不足时,柱纵向钢筋应伸至柱顶并向节点内水平弯折(图9-25a);

当柱顶有现浇板且板厚不小于80mm,混凝土强度等级不低于C20时,柱纵向钢筋也可向外弯折(图9-25b)。

弯折后的水平投影长度不宜小于12d(d为纵向钢筋直径)。

图9-25顶层柱中间节点纵向钢筋的锚固

(a)柱纵向钢筋向内弯折