人教A版高中地理必修二第一章《人口》综合题专题训练 22含答案解析Word文档下载推荐.docx

《人教A版高中地理必修二第一章《人口》综合题专题训练 22含答案解析Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教A版高中地理必修二第一章《人口》综合题专题训练 22含答案解析Word文档下载推荐.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

70.75

76.30

高中、中专

32.41

28.60

16.54

14.28

大专以上

16.28

15.84

12.71

9.42

(1)说明1860年以后黑龙江省吸引山东人口大量迁入的原因。

(2)描述第五次人口普查山东省人口迁移特点。

(3)分析山东省人口迁移以省内为主的原因。

6.读下列材料,完成下列问题。

材料一我国东、中、西部地区第四次人口普查和第五次人口普查有关人口密度统计图。

材料二我国人口垂直分布状况。

材料三“八五”末期,我国云南、贵州、四川三省贫困人口最多,总计2000万左右,至1999年在云南、贵州两省的贫困人口仍接近600万,与之相邻的西藏贫困人口不足100万。

(1)材料一反映出1990年~2000年间我国人口分布发展的趋向是什么?

(2)根据材料二可得出我国人口垂直分布规律是____________。

(3)试从自然、社会经济等角度简析云南、贵州两省贫困人口较多的原因。

7.阅读图文材料,回答下列问题:

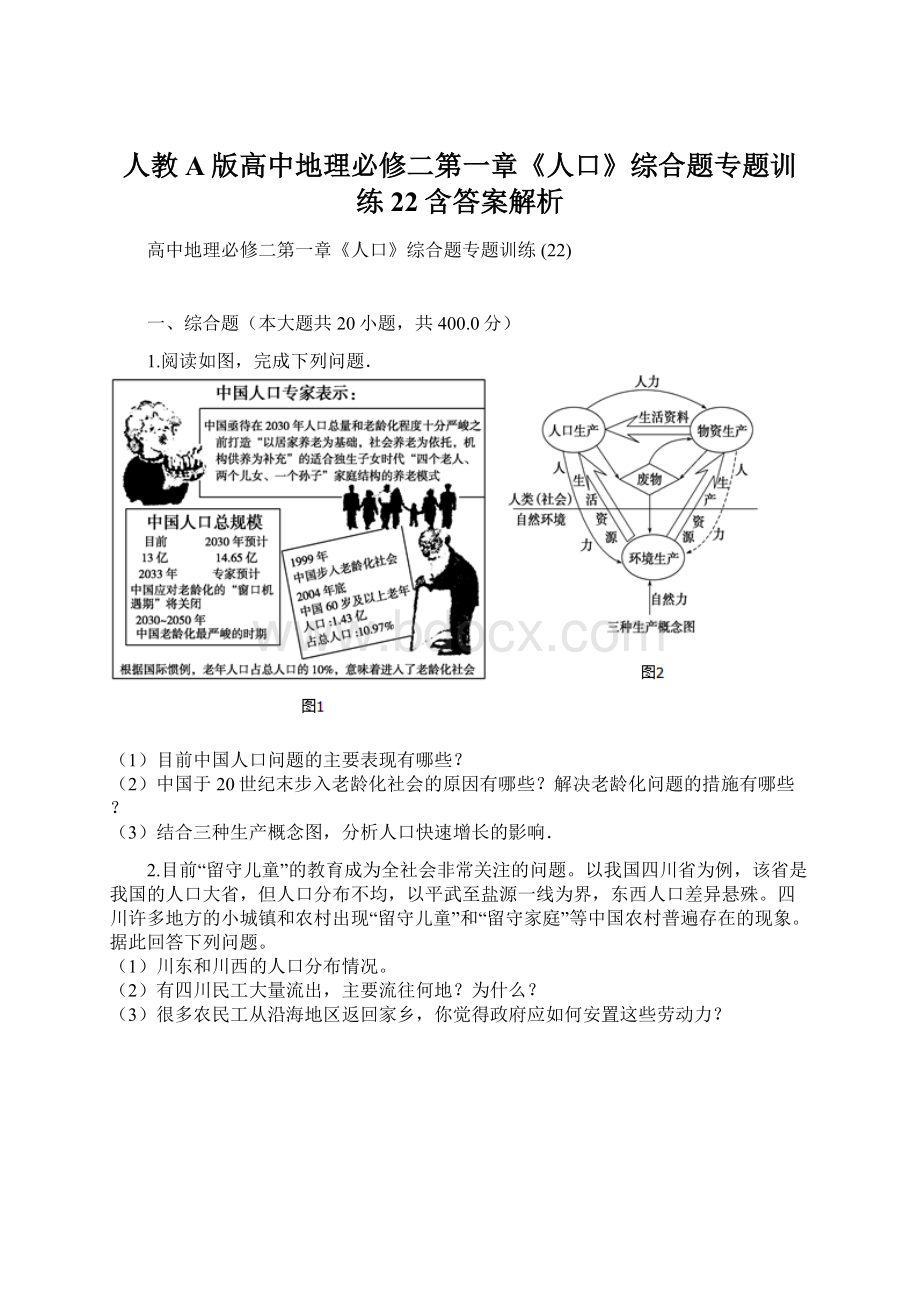

材料一

不同时期户籍迁移记忆漫画。

材料二

国务院办公厅已发出通知,要求中小企业和非公有制企业招收非本地户籍的普通高校专科以上毕业生,各地城市应取消落户限制(直辖市按有关规定执行)。

(1)材料一、二反映出的影响人口迁移的因素有哪些?

(2)当前我国人口迁移的主要方向是

(

)

A.由城市到乡村

B.由城市到城市

C.由乡村到城市

D.由乡村到乡村

(3)进入21世纪,我国东南沿海地区出现了大量外来民工无“工”可做和企业无“工”可用的现象,原因是什么?

8.阅读材料,回答下列问题。

春运被西方人称为“全球最大的时段性人口迁移”。

2013年春运从1月26日至3月6日,为期40天。

我国人口流动数量饼状图。

材料三

(1)分别指出春节前后人口流动主要的方向及影响因素。

人口流动方向

影响因素

春节前

春节后

(2)根据材料二分析我国人口流动的特点。

并说明现阶段我国人口大规模流动对迁入地的有利影响。

(3)目前我国的国内人口流动和迁移以务工和经商为主要形式,这对我国乡村有何影响?

9.阅读图文材料,完成下列问题。

深圳市是我国最早开放的经济特区之一,也是我国主要的人口迁入地。

2018年深圳市常住人口1302.66万人,比上年末增加49.83万人。

下图为深圳市常住人口来源地分布图,图中圈层划分的依据是人口的多少(第一圈层迁入人口最多)。

(1)指出图中人口迁移数量与迁入地空间距离的相关关系以及位于深圳市常住人口来源地第一圈层的省份。

(2)说明深圳市吸引人口大量迁入的有利条件。

(3)分析人口的大量迁入对深圳市的影响。

10.阅读材料,完成下列问题.

材料:

下图为武汉市迁入人口的来源地构成图及武汉市迁入人口就业结构图.

材料三:

下图为主要人口迁出省份迁往武汉市的人口统计图.

(1)根据材料说明武汉市迁入人口的地区构成特点。

(2)分析人口迁入对武汉市经济发展的有利影响。

11.阅读材料,完成下列问题。

材料一:

图1为武汉市城区图。

材料二:

图2为主要人口迁出省份迁往武汉市的人口统计图人口统计图。

图3为武汉市迁入人口的来源地构成图及武汉市迁入人口就业结构图。

(1)影响武汉市形成和发展最重要的自然条件是______。

(双项选择题)

A.地形平坦

B.河湖众多

C.工农业发达

D.水陆交通便利

(2)迁出人口最多是______省,迁入武汉最多的省份是______省。

(3)根据材料说明武汉市迁入人口的地区构成特点______。

A.迁入人口以本省人口为主

B.主要是从武汉周边农村迁往市区

C.各省迁入人口比例相差不多

D.省外迁入人口以周边省份为主

(4)分析人口迁入对武汉市发展的影响。

12.读世界人口密度(每平方千米人口数)分布图,完成下列要求。

(1)从纬度位置和海陆位置两个角度简述世界人口分布特征。

(2)说明欧洲西部人口稠密的原因。

(3)图中甲处有世界面积最大的平原,但人口密度小,试分析自然原因。

13.读我国某区域人口分布图,回答下列问题。

(1)描述图示区域人口分布特点。

(2)图示区域存在大面积无人居住区,试分析原因。

(3)新疆人口主要分布在________________,试分析原因。

14.读我国两次人口普查金字塔图,回答问题。

(1)通常按年龄把人口划分为少年人口(0-14岁)、青壮年人口(15-64岁)和老年人口(≥65岁),结合图示信息,说出我国1982年-2010年少年人口、青壮年人口和老年人口比重的变化。

(2)说明我国人口年龄结构的变化对社会经济发展带来的有利影响。

(3)党的十八大之后,我国生育政策有所放宽,一些省市陆续实施了“单独两孩”政策,结合个人的理解,对其中的原因作出合理解释。

(4)近年来,城市流动人口日益增多,试分析这种现象对城市的影响。

15.读“我国部分省区的人口承载状况(某地实际人口密度与理论人口密度之比)及20世纪末人口流动示意图”,完成下列各题。

(1)图示区域单位面积环境人口承载力最大的省区是______。

(2)图中显示人口承载状况有明显地区差异,其形成的主导因素是______。

A.对外开放程度

B.消费水平

C.科技发展水平

D.资源的丰歉程度

(3)说明广东有何优势吸引湖南、江西人口迁往广东。

16.阅读材料,完成下列问题。

孔雀河亦称饮马河,是库尔勒市工业、农业、经济的母亲河,与塔里木河并流于南疆盆地,二者之间是南疆沙漠难得的绿洲,驰名中外的库尔勒香梨和优质长绒棉主要产于此地。

库尔勒香梨是一个地域性极强的名优特优良品种,果皮薄质脆,果肉白色,肉质细嫩。

库尔勒香梨极耐贮藏,果农采收后,置于无人居住的房间或土窑中,到第二年春(3、4月)不霉不烂,而且变得更加金黄诱人,香气浓郁。

库尔勒市通过狠抓香梨的科学化、标准化、规范化管理,持续提升香梨品质、不断扩大种植面积、大力拓宽销售渠道,实现全年销售。

现在已经跻身世界零售业连锁巨头“沃尔玛”和“欧尚”旗下各大超市,成功地实现了“从果园到餐桌”的飞跃。

库尔勒面积7268平方公里,东西长127公里,南北宽105公里。

城市建成区面积110平方公里,常住人口55万人、流动人口近40万人。

库尔勒座落于素有“巴音郭楞金三角“之称的孔雀河三角洲上,气候温和,土质肥沃,物产丰富,光热水土资源十分丰富。

油气资源充裕,开发前景广阔。

矿产资源富集,开发价值可观。

库尔勒市是旅游探险的好地方,境内有许多文物胜迹、吸引众多游客。

库尔勒区域图。

材料三博斯腾湖区域图及湖区湖陆风风速月变化图。

(1)据材料三找出博斯腾湖湖陆风最弱的季节,并分析原因。

(2)分析库尔勒香梨品质优良,并成功实现了“从果园到餐桌”飞跃的有利条件。

(3)读材料分析库尔勒流动人口多,比重大的原因。

17.简述人口迁移对经济、社会、生态环境产生的影响。

18.说出影响环境人口容量大小的因素。

19.我国人口分布极不平衡,但具有一定的趋向性。

阅读表1和表2,回答有关问题。

表1

我国人口垂直分布状况

海拔/m

<

200

200-500

500-1000

1000-2000

2000-4800

人口

数量/万人

73345.1

19427.8

8647.5

10037.1

1590.8

比重/%

64.9

17.2

7.7

8.9

1.4

表2

我国人口水平分布状况

距海岸的范围(km)

>

1000

人口密度

(人/km2)

100

48.8

35.0

5.2

(1)读表1,从地形类型看,我国约65%的人口主要分布在_________地区。

该地区的人口密度约为________________人/km2。

(2)表2反映出我国人口的分布规律是_________________________________。

简述其成因。

(3)综合分析表1和表2,我国人口分布具有集中于地势_________地区和_________地区的趋向性。

20.新疆维吾尔自治区各区域环境承载力存在巨大差异。

其中准噶尔盆地南部最高,其次为伊犁河谷、塔里木盆地北部、准噶尔盆地北部、塔里木盆地西部、东疆地区,塔里木盆地南部最低。

结合图示信息完成下列各题。

(1)分析准噶尔盆地南部资源环境承载力最高的原因。

(2)为提高塔里木盆地南部的资源环境承载力,当地应做好哪些方面的工作?

(3)在新疆维吾尔自治区最大可能人口密度为32人/平方千米,目前已达13人/平方千米,有人认为“为促进该区资源开发和经济发展,不宜限制人口”,但对人口环境学颇有研究的赵先生认为这种说法不妥,试为赵先生的观点提供依据。

【答案与解析】

1.答案:

解:

(1)根据材料可知,目前中国人口问题的主要表现有人口老龄化严重,人口基数大,每年净增人口多.

(2)中国于20世纪末步入老龄化社会主要是因为实行计划生育政策.解决老龄化问题的措施有弘扬尊老爱幼的优良传统,构建和谐的家庭养老模式.国家财政加大养老投入,完善社会养老保障机制.

(3)读图分析,人口快速增长,会消耗资源增多.而过度开发利用自然资源,会导致资源短缺和生态破坏.消耗资源的同时,会排放大量废弃物造成环境污染,影响环境质量.

故答案为:

(1)人口老龄化、人口基数大、每年净增人口多.

(2)实行计划生育政策;

弘扬尊老爱幼的优良传统,构建和谐的家庭养老模式;

国家财政加大养老投入,完善社会养老保障机制.

(3)一方面消耗资源增多,过度开发利用自然资源导致资源短缺和生态破坏;

另一方面排放大量废弃物造成环境污染.

解析:

社会生产力的提高,使人类自身的生存环境不断改善,导致了人类死亡率的下降.同时,人类的生育观念也发生了变化,从早婚多育转变为晚婚少育,从而造成生育率下降,最终实现人口增长模式的转变,无论是人口的发展、人口增长模式的转变,还是城市的发展、文化的发展等,都是随社会生产力的发展而发展.自从实行计划生育的基本国策之后,我国出生率迅速下降,人口自然增长率也在持续下降,目前我国人口已经进入三低模式.

本题具有一定的综合性,学生应仔细读图,抓住图示的人口规模、人口年龄结构、三种生产等基本信息是解题的关键.

2.答案:

(1)川东地区人口稠密,主要分布在盆地中;

川西地区人口稀疏,主要分布在海拔较低的谷地中。

(2)四川民工主要流向相对较近的经济发达的长江三角洲、珠江三角洲等地,因为长江三角洲、珠江三角洲可以提供更多的就业机会,有收入水平相对较高,发展的机会更多等。

(3)很多农民工从沿海地区返回家乡,政府可以鼓励他们创业,给予政策的优惠,提供更多的就业机会,对农民工进行培训,提升他们的素质等。

(1)川东地区人口稠密;

川西地区人口稀疏。

(2)四川民工主要流向东部沿海经济发达的地区,如长江三角洲、珠江三角洲等地。

原因:

东部沿海地区经济发达,有较多的就业机会,有较好的工资待遇,有更好的发展条件,对民工有较强的吸引力。

(3)提供优惠政策,让回乡民工自主创业;

发展当地经济,创造更多的就业机会,吸收回乡民工参加工作;

政府组织培训农民工,提高农民工素质。

(1)影响人口分布的因素有自然因素和社会经济因素。

自然因素有地形、气候、水资源和土壤、矿产资源等;

社会经济因素主要包括生产力发展水平、交通运输条件以及政治、文化等。

(2)影响人口迁移的因素:

1、自然环境因素:

气候、淡水、土壤、矿产等;

2、社会经济因素:

经济发展、交通和通信、文化教育、婚姻家庭等;

3、政治因素:

政策、社会变革、战争等。

(3)很多农民工从沿海地区返回家乡,政府可以从自主创业、创造更多的就业机会、提升农民工素质等角度进行分析。

本题难度适中,主要考查了影响人口分布的因素、人口迁移及其影响因素等相关知识,解题的关键是从图文中获取信息并调用相关知识进行解答。

3.答案:

(1)人口分布不均,东南部人口稠密,西北部人口稀少。

(2)甲地地处亚马孙平原,地势低平,且属热带雨林气候,全年高温,潮湿闷热,不适宜人类生存。

本题考查人口分布的相关知识,旨在考查学生读图及运用所学知识分析解决问题的能力。

准确获取图示信息及掌握影响人口分布的因素是解题的关键。

(1)读左图可知,巴西人口分布不均,人口密度100人以上的地区集中在东南部,说明东南部人口稠密,西北部人口密度多在1人以下,人口稀少。

(2)影响人口分布的自然因素有地形、气候、河流等。

读图可知,甲地地处亚马孙平原,地势低平,且属热带雨林气候,全年高温,潮湿闷热,不适宜人类生存。

4.答案:

(1)据所学知识可知,城市化水平在10%以上,认为是城市化的起步阶段,据图示信息可知,中国从1920年才是城市化的起步;

而英国在1850年之前就已经进入城市化,故英国城市化起步早,中国城市化起步晩;

由图示信息可知,目前中国的城市化水平在50%左右,而目前英国的城市化水平在90%左右,故中国城市化水平低,英国城市化水平高;

据图示信息,中国从1970年之后,城市化水平曲线,斜率较高,说明中国城市化速度快,而英国城市化水平曲线从1970年之后,一直保持平缓,甚至有下降趋势,表明英国城市化速度慢,甚至出现了逆城市化现象。

(2)农村推力:

农村人口增长,对土地压力大;

农民以农业生产为主,农产品收益差,收入低;

农村地区交通条件相对差,就、医疗社会服务资源短缺等。

城市拉力:

由于近年来城市工业化和城市化的加速发展,城市就业机会多,收入高;

城市社会保障体系完善,教育、交通、医疗等基础设施完善,社会福利保障程度高;

文化设施齐全等。

(3)城市化的快速发展,大量人口涌入城市,会导致交通拥挤、居住条件差、就医、就业、上学困难等。

针对这些问题要合理规划城市,使城市化进程与社会经济发展相适应;

提高城市绿化程度;

分散大城市职能等。

(1)中国城市化起步晚,水平低,速度快;

英国城市化起步早,水平高,速度慢,甚至出现了逆城市化现象。

(2)推力:

自然灾害;

收入低;

社会服务资源短缺等。

拉力:

城市就业机会多社会福利保障程度高;

交通便捷;

(3)问题:

交通拥挤,居住条件差,就医、就业、上学困难等。

措施:

合理规划城市,使城市化进程与社会经济发展相适应;

(1)读图根据中国、英国两国城市化进程曲线分析城市化出现时间、城市化发展速度、目前城市化水平等方面进行分析。

(2)城市化加速发展的动力从农村的推力和城市的拉力两方面说明。

(3)结合材料和课本所学城市化的问题分析,针对问题提出针对性的措施。

本题总体考查获取材料信息和图示信息的能力。

据图示中、英两国城市化进程曲线和所学知识分析判断即可。

5.答案:

(1)政策支持;

黑龙江省耕地资源丰富,土壤肥沃;

人口稀少或地广人稀。

(2)规模大;

以省内县、市区人口迁移为主;

迁移人口受教育水平整体偏低;

迁移人口受教育水平略高于全国。

(3)山东省沿海或大城市经济发展迅速,就业机会多;

省内地区间经济发展水平差异大;

迁移距离短,费用低;

受儒家思想影响大。

略

6.答案:

(1)东、中部地区人口密度增加,西部地区略有下降,东西部人口分布更加不均。

(2)海拔低的地区人口稠密,海拔高的地区人口稀少

(3)地形崎岖,自然条件恶劣,交通落后,文化科技水平低。

本题考查我国人口分布的相关知识,旨在考查学生阐述地理基本原理与规律的能力。

本题解答的关键是掌握影响人口分布的因素。

(1)从图中可读出:

整体来讲1990到2000,东中西部的人口分布差距更大,局部来分析,东中部人口密布增加,西部略有下降。

注意要读出整体的变化和局部的变化。

(2)由材料二中数据可以看出:

海拔低的地区人口占总人口比例大,人口稠密;

海拔高的地区人口占总人口比例小,人口稀少。

(3)自然条件主要包括地形、气候、水源、土壤等因素。

云南地形极为复杂,大体上西北部是高山深谷的横断山区,东部和南部是云贵高原;

贵州省地处云贵高原东部,境内地势西高东低,自中部向北、东、南三面倾斜,平均海拔1100米左右,贵州高原山地居多,素有“八山一水一分田”之说;

云贵高原喀斯特地貌发育,地下水的渗漏严重,不易保存,土层薄。

因此云南、贵州两省地形崎岖,自然条件恶劣。

自然条件的恶劣直接影响到交通落后,技术不发达。

因此两省贫困人口较多。

7.答案:

(1)社会文化因素、经济因素、政治因素。

(2)C

(3)进入21世纪,我国东南沿海地区产业升级,对技术人员需求大量增加,而外来民工大部分知识水平较低,难以满足企业技术生产要求,因而出现东南沿海地区外来民工无“工”可做,而大量本地企业招不到高素质劳动力而无“工”可用。

本题主要考查影响人口迁移的因素、当前我国人口迁移的主要方向、进入21世纪,我国东南沿海地区出现了大量外来民工无“工”可做和企业无“工”可用的现象的原因,旨在考查学生调用知识解决问题的能力。

掌握相关的基础知识是解题的关键。

(1)读材料一,材料一中“孩子上学”属社会文化因素,“我们村挺富的,想转回去当农民”属经济因素。

材料二反映了政治因素。

(2)我国当前人口迁移方向主要是由内地迁往沿海地区,由乡村迁往城市。

故选C。

(3)随着我国东南沿海地区产业升级,对技术人员需求大量增加,而外来民工大部分知识水平较低,难以满足企业技术生产要求,因而出现东南沿海地区外来民工无“工”可做,而大量本地企业招不到高素质劳动力而无“工”可用。

技术水平限制是主要原因。

8.答案:

(1)春节前:

城市→农村;

影响因素:

社会因素。

春节后:

农村→城市;

影响因素:

经济因素。

(2)人流动的特点:

人口流动的数量增大。

有利影响:

弥补了人口流入地区劳动力的不足;

提高了人口流入地区的城市化水平;

带动了人口流入地区的消费需求,活跃了市场,促进经济增长;

促进了人口流入地区与人口流出地区的经济社会交流。

(3)加强与外界的联系与交流,有利于社会经济的发展;

缓解人地矛盾,保护生态环境;

更好地利用和开发土地资源;

人才外流,劳动力减少。

该题考查人口迁移的影响因素和产生的影响,旨在考查学生获取地理信息和调用地理知识的能力,有效获取材料信息是解题关键。

(1)春运的人口流动方向为:

春节前:

(2)有材料二可知:

人流动的特点:

现阶段我国人口大规模流动对迁入地的有利影响为:

(3)目前我国的国内人口流动和迁移以务工和经商为主要形式,这对我国乡村的影响为:

加强与外界的联系与交流,有利于社会经济的发展;

9.答案:

(1)相关关系:

正相关;

省份:

广东省。

(2)最早的经济特区,国家政策支持;

经济发达,就业机会多;

基础设施完善;

社会保障体系完善等。

(3)有利影响:

增加当地的人才和劳动力数量,促进经济发展;

加强与其他地区的经济、技术、文化交流。

不利影响:

加剧当地的生态环境压力;

失业率提升;

消费水平提升,资源消耗量增加,经济压力增大。

本题考查人口迁移的相关知识,要求学生具有一定的读图分析能力及知识迁移能力。

本题解答的关键是掌握影响人口迁移的因素和人口迁移的影响。

(1)人口迁移数量的多少主要和迁入地的空间距离密切相关,距离迁入地空间距离近,人口迁移数量较多,反之较少。

由图可知,人口迁移数量与迁入地空间距离呈正相关;

同时,可以看出深圳市常住人口来源地第一圈层的省份为广东省。

(2)主要从深圳市具有的政策、经济、社会等方面的优势条件进行分析。

深圳是我国最早设立的经济特区,有国家政策的大力扶持;

经济发展快,水平高,为社会提供了大量的就业机会,有利于迁入人口的就业;

社会基础设施完善以及拥有较完善的社会保障体系等。

(3)人口迁移对迁入地的影响从利弊两个方面来进行分析。

有利影响主要为经济方面,如为深圳提供了丰富的劳动力和科技人才,促进当地的经济发展;

同时有利于加强深圳和其他地区的经济、技术、文化交流。

不利影响主要是对生态环境和社会方面,如加大深圳的生态环境压力;

失业率上升,社会不稳定因素增加;

交通拥挤;

住房困难;

消费水平提升,资源消耗量增加,经济压力增大等。

10.答案:

(1)特点:

迁入人口以本省人口为主;

省外迁入人口以周边省份为主。

(2)有利影响:

增加劳动力;

促进武汉市第

(二)三产业发展。

(1)本题考查武汉市迁入人口的地区构成特点,考查学生分析获取地理信息和调动运用地理知识的能力,从图中分析获取相关信息是解题的关