福建省三明市第一中学届高三上学期第一次月考历史试题.docx

《福建省三明市第一中学届高三上学期第一次月考历史试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《福建省三明市第一中学届高三上学期第一次月考历史试题.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

福建省三明市第一中学届高三上学期第一次月考历史试题

三明一中2019~2020学年上学期高三第一次月考历史试卷

考试时间:

120分钟分值:

100分

一、选择题:

在每题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的(本部分共32题,每小题1.5分,共48分)

1.商周时期,国家遇到重大问题时,君主要征求“国人”的意见,“国人”也可以通过舆论来干预朝政,西周王室重臣召公曾以“防民之口,甚于防川”的比喻,劝谏周厉王不要限制民众的舆论。

这说明当时()

A.君主专制政体不够完善 B.原始民主遗存尚有影响

C.公众舆论决定国家事务 D.统治阶级内部矛盾尖锐

2.西周时,周王授予诸侯管治封域内土著邦族的权力,包括组织城防、分派劳役、划定田亩、贡献土产等具体内容;各邦族多依旧保有其宗族组织,同时在一定程度上践行周礼。

对此理解正确的是,当时()

A.儒家礼乐文明推动文化认同 B.中央政府实现对地方的直接管理

C.分封制的推行促进族群融合 D.土著邦族作为新兴政治力量崛起

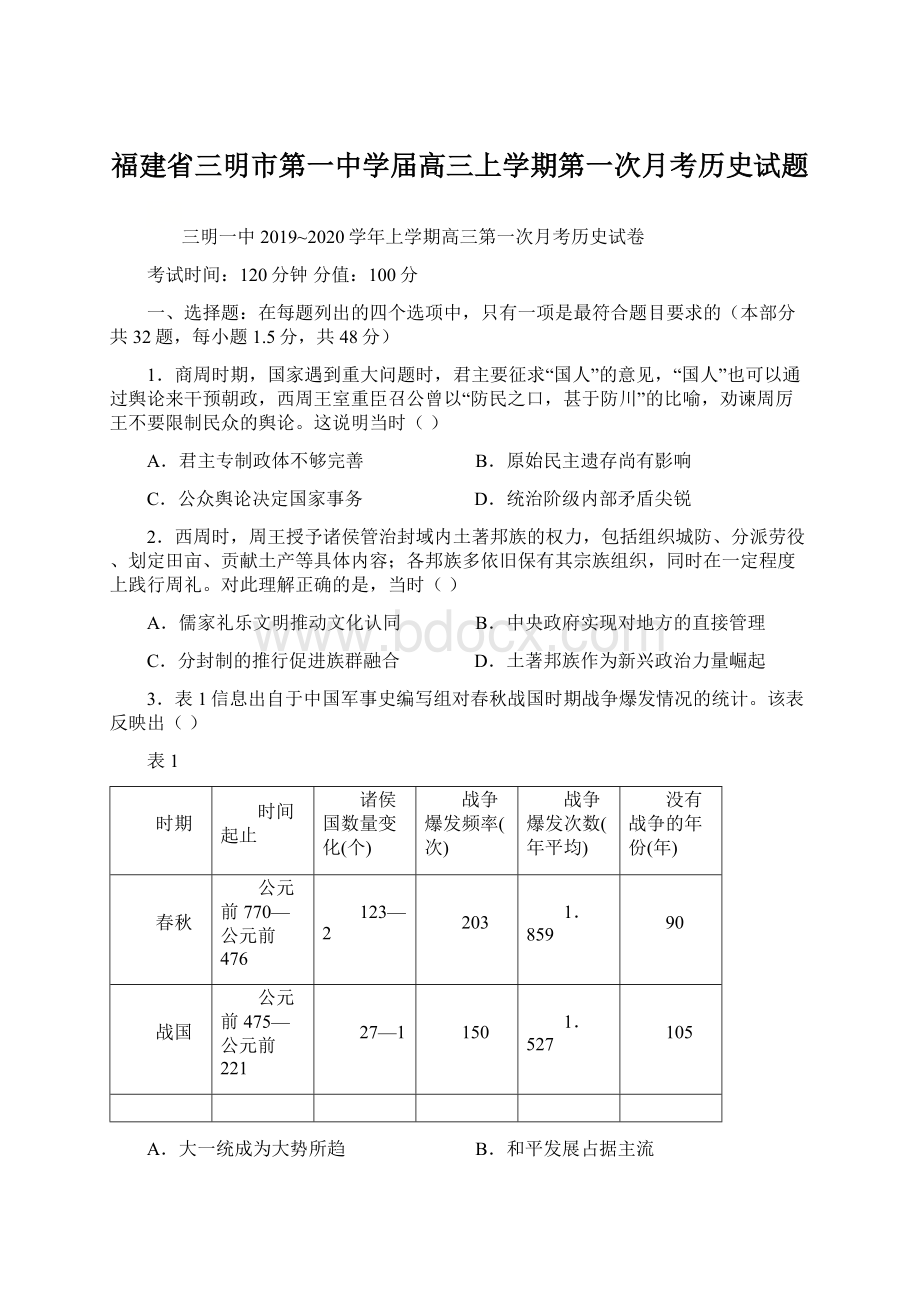

3.表1信息出自于中国军事史编写组对春秋战国时期战争爆发情况的统计。

该表反映出()

表1

时期

时间起止

诸侯国数量变化(个)

战争爆发频率(次)

战争爆发次数(年平均)

没有战争的年份(年)

春秋

公元前770—公元前476

123—2

203

1.859

90

战国

公元前475—公元前221

27—1

150

1.527

105

A.大一统成为大势所趋 B.和平发展占据主流

C.富国强兵是时代主题 D.战争规模不断扩大

4.图4为全国出土的不同时期铁农具数量对比示意图。

图中呈现的变化反映了()

图4

A.农业生产不断进步 B.铁制农具广泛应用

C.社会局势渐趋稳定 D.小农经济逐步壮大

5.汉高祖吸取秦始皇时形成“内重外轻”二世而亡的教训,实行郡国并行制,形成了“外重内轻”的局面。

汉武帝时又形成“内重外轻”局面,至汉平帝时基本达到了“内外相制”的境地;但到东汉末年又形成了“外重内轻”的局面,最终导致东汉灭亡。

这些变化说明()

A.中央行政体制尚未完善 B.中央集权在不断加强

C.中央与地方要适度分权 D.地方分权在不断削弱

6.北魏寇谦之在“以礼度为首”的总原则指导下对道教进行改革,强调修身以求内圣外王,并教生民,佐同扶命。

这表明( )

A.儒道开始出现融合趋势 B.儒学正统地位受到佛道的挑战

C.道教主动适应社会变革需要 D.修身齐家治国成为道教的宗旨

7.宋太祖于建隆四年命吏部尚书张昭等制定“折杖法”,以脊杖和臀杖取代原来的流、徒、杖、笞之刑,隋唐确定的“封建制五刑”逐渐名存实改。

“折杖法”的使用()

A.适应了宋初加强中央集权的需要 B.体现了缓和矛盾宽减刑罚的精神

C.说明宋朝在刑罚上自立新的体系 D.有利于保护封建官僚阶层的特权

8.凸面镜早在唐代就作为小儿玩物出现于长安街市,而西方人在13世纪末制成了眼镜。

明朝时眼镜传入中国并很快流行,但人们除了用来读四书五经外,对其本身研究仍毫无进展。

这反映了中国传统科技( )

A.对西方科技发明有影响 B.曾经处于世界领先的地位

C.满足于初级的实际应用 D.发展步伐落后于西方国家

9.南宋出现相当多的通俗教育读本,如《劝孝文》、《劝学文》、《劝农文》、《谕俗文》等,这些读物劝导民众遵循长幼有序、男女有别、恪守本分等生活理念。

这说明()

A.理学成为社会主流思想 B.商品经济推动了理学发展

C.政府保障平民受教权利 D.理学思想逐步走向世俗化

10.明朝前期,内阁成员大多是资历浅、品阶低的官员,对皇帝的旨意绝对服从。

明朝中后期内阁成员中有不少资历深、品阶高的元老,对皇帝的决策形成严重制约。

不少皇帝采取“打老提新”的手段,频繁更换内阁成员,却始终无法改变这种局面。

这说明了明朝()

A.君权与相权矛盾不断激化 B.君主专制程度不断强化

C.中央集权制度进一步完善 D.专制皇权不断受到挑战

11.美国史学家罗威廉在《最后的中华帝国:

大清》一书中认为清朝有三个机构创新,三个创新指向了清王朝统治最重要的三个方面。

具体情况如表所示:

机构

职能

主要表现

理藩院

管理

对汉族中国本部十八行省之外的管理(大清帝国的多民族与大疆域)

内务府

保护

对皇帝个人及其有关家族的保护

军机处

控制

满洲统治者对核心包括军事权力和行政权力的高度控制

这说明清朝()

A.倾向于推行满汉民族分治政策 B.构建了较独特的帝国管控体系

C.实行家国同构的国家管理模式 D.对边疆地区控制相对比较松散

12.从朱熹开始,宋代的陆九渊(江西人)、明代的王阳明(浙江人)等,所有划时代的大思想家皆出自南方,要找一位能和他们媲美的北方大思想家并不容易;顾炎武(江苏人)、黄宗羲(浙江人)、王夫之(湖南人)等对明末清初的思想和学术具有深远影响的先觉者,同样是南方人。

材料主要反映出()

A.理学官方哲学地位强化 B.南方社会经济影响突出

C.政治重心南移趋势明显 D.政府海禁政策有所松弛

13.1683年,康熙指出“开海贸易,谓于闽、粤边海民生有益,若此二省民用充阜,财货流通,各省具有裨益,故令开海贸易。

”第二年,康熙分别设粤海关、闽海关、浙海关、江海关,管理对外贸易。

材料表明()

A.清政府实行重商主义政策 B.清政府放弃重农抑商政策

C.清政府放宽对外贸易管制 D.清政府实行闭关锁国政策

14.公元前5世纪后期,如果有人在公民大会上提出了与既有法律相抵触的议案,或者议案提出的方式违反法定程序,在此后的1年内,任何公民都有权起诉议案提出者,如果起诉者胜诉,则给予奖赏,违法议案提出者将被处理罚款。

这一制度的设立()

A.凸显了法律建设的专业化水准 B.保证了城邦政治决策的公正性

C.有利于强化公民的政治责任心 D.防止了行政官员对权力的滥用

15.苏格拉底认为知识就是德性,真正的知识是对“是什么”的探讨。

正如亚里士多德所指出的,“他在把德性看作知识时,取消了灵魂的非理性部分,因而也取消了激情和性格”。

这表明,苏格拉底对“知识”的思考()

A.否定了人的内在本性 B.具有鲜明的理性主义色彩

C.开始树立人的主体地位 D.为城邦民主制提供理论基础

16.有英国学者认为,近代欧洲矿业和金属的各项技术发展,得益于科学者无几,但很有助于科学。

但是开辟全世界的历次重要远洋航行,情形就不然了,这些是为了光荣和利益服务而有意识地最初应用天文和地理科学而获得的成果。

该学者意在说明,当时欧洲()

A.科学和技术尚未真正的结合 B.技术发展促进了科学的进步

C.远航顺应了追求利益的共识 D.科学发展助力远洋航行成功

17.下图是“明清高产作物分布图”。

由此可以推断 ()

A.工业革命后中国被卷入世界市场 B.中国传统经济结构开始瓦解

C.海上丝绸之路以物种交流为主 D.新航路开辟促进了全球联系

18.成立于1600年的不列颠东印度公司,是世界历史上第一个“有限责任公司”。

公司成立时,英国女王伊丽莎白一世特许了如下条件——如果公司破产、欠债,不管出多大事儿,股东的损失仅限于在公司的投资,而不牵连其他责任。

由此奠定了有限公司制度,影响至今。

这一制度()

A.激发了人们的投资热情 B.保证了王室的尊贵地位

C.确立了财产私有的原则 D.奠定了大工厂制的基础

19.“它在注重重新审视、发现和弘扬古典文学艺术的同时,还以批判、求实的精神,勇敢地向古代权威和基督教神学挑战。

”材料中的“它”()

A.萌发了西方人文主义精神 B.鼓吹人性解放和思想自由

C.摧毁了罗马教会神权统治 D.设计出资本主义社会蓝图

20.16世纪中期以来,欧洲思想家一直致力于通过新的方法来研究自然世界。

这些方法包括细致入微的观察,以及对经验数据的逻辑陈述,而更重要的是运用数学来进行分析。

欧洲思想家的行为()

A.从根本上动摇了宗教神学的理论基础B.有利于用理性发现人类社会法则

C.直接引发了西欧各国的宗教改革运动D.促使人们开始关注现实社会生活

21.中世纪时,发放高利贷收取利息是“在上帝眼里最丑恶、最可憎的犯罪”。

但到1548年,一些教会成员开始请求接受“适度、可接受的高利贷”,这种修正很快就让位于种颇具讽刺的态度:

“获取高利贷的人去地狱,不这么干的人去贫民窟”。

这种修正表明()

A.商品经济冲击了传统社会观念 B.宗教改革颠覆了人们的是非观

C.商业资产阶级取得教会领导权 D.人文主义已成为社会主流意识

22.在19世纪的最后30年,德、法、英等欧洲主要国家,都在不考虑财产资格的前提下允许所有男性公民拥有选举权。

到1914年一战爆发时,全欧洲普遍实行了男性全民投票。

这说明()

A.资本主义各国之间的政治经济发展不平衡

B.废除财产资格是衡量民主政治的必要条件

C.实行男性全民投票是为了应对战争的爆发

D.两次工业革命推动了大众民主政治的发展

23.民主最本质的优点,也许在于能够在既有的经济社会条件下,最大限度地发挥个人的能动性,使共同体的大量人口能够亲身参与国家政治生活,对国家产生一种强烈的亲和感,不仅使每一个个人而且使共同体本身焕发出强大的生命力。

材料强调,民主()

A.增强国家认同感 B.成为争权夺利的工具

C.左右国家的政局 D.保障了公民公平参政

24.英国历史学家霍布斯鲍姆认为,流行词汇是比文献更响亮的证言,是一个时代的缩影。

表1是世界近代史上不同时期的部分流行词汇:

表1

时期

流行词汇

15、16世纪

新航路、新教

17、18世纪

革命、殖民扩张

19世纪中期

其中,19世纪中期的流行词汇是()

A.工业家、社会主义