设备安装与联调联试城市轨道交通工程创新技术指南Word格式.docx

《设备安装与联调联试城市轨道交通工程创新技术指南Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《设备安装与联调联试城市轨道交通工程创新技术指南Word格式.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

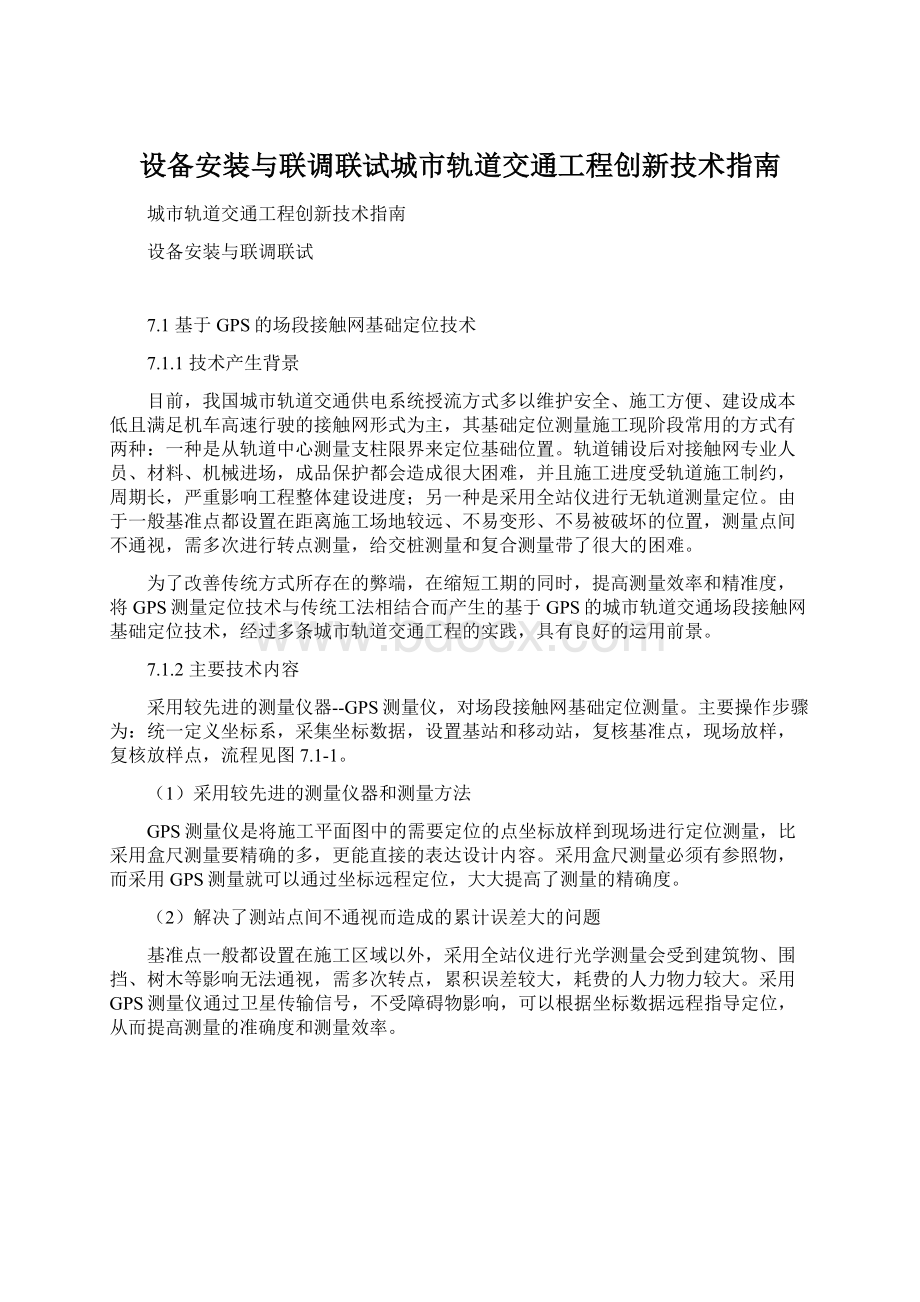

采用GPS测量仪通过卫星传输信号,不受障碍物影响,可以根据坐标数据远程指导定位,从而提高测量的准确度和测量效率。

图7.1-1场段接触网基础GPS测量操作流程图

7.1.3主要技术性能和技术特点

(1)将GPS测量技术成功的引入到地铁场段接触网基础测量中。

GPS测量仪不需要参照物,解决了城市轨道交通场段接触网基础定位测量中测站点间相互不通视的问题。

(2)GPS测量操作简便快捷,一次建站可测量范围较大。

基站设置完成后,只需携带移动站和手薄就可以完成复合测量和放样测量,一般全站仪测量距离在3~15km,而GPS测量仪测量距离可达30km。

(3)GPS测量克服了采用全站仪测量,多次转点,造成误差累积较大的问题。

避免了接触网基础、钢柱等施工与土建、轨道施工交叉作业的影响,在铺轨前完成基础制作、钢柱组立等施工,避免了铺轨后进行接触网基础制作、钢柱组立施工,造成人力增加,材料耗费增加,机械台班增加。

为进行接触网下一道施工工序奠定了良好的基础,为缩短城市轨道交通建设工期,节约施工成本提供有利条件。

7.1.4适用范围及应用条件

适用于城市轨道交通系统停车场、车辆段及铁路动车段等工程定位测量,也可适用于落差较大等视野不通透的地域测量。

7.1.5已应用情况

在北京地铁14号线、石家庄地铁1号线工程建设中,通过在停车场、车辆段中应用该成果,解决了基准点无法通视,采用其他测量方法难度大,时间长的问题,提高了测量效率,为进行下一步工序做好了铺垫。

设备安装工程的整体建设工期比计划工期提前了50d左右,最终圆满完成施工任务并得到了业主方和建设方的一致肯定。

成果的应用为地铁建设创造了良好的社会经济效益。

7.2建设期轨行区行车安全监控调度技术

7.2.1技术的产生背景

城市轨道交通轨行设备施工安全管理工作靠管理人员盯控、检查的方式无法从根本上保证轨行设备施工生产安全,操作人员安全意识低,自控能力差,违章违纪行为难以杜绝,加上城市轨道交通轨行设备施工管理在现阶段尚未成熟,尚未形成行业管理规范,各施工单位管理水平参差不齐,受施工工期、现场环境、交叉施工等多方因素影响,导致轨行设备施工安全隐患、事故突出。

为提升管理水平,确保行车安全,加强机械设备施工现场管理力度,加强后台管控力度,施工轨行区行车安全监控调度技术提供了较好的思路。

7.2.2技术内容

(1)车载视频监控系统

车载视频监控系统由车载视频系统和后台监控系统两部分组成。

车载视频系统由视频监控主机、8个监控摄像头和两个显示屏幕组成,8个摄像头可同时对驾驶室内、运行前端、设备左右两侧、设备上部等部位形成无死角监控;

两个显示屏幕分别在驾驶室内部两端司机操作台上方,操作人员可根据运行需求,通过视频监控主机对显示画面进行调整,操作人员通过显示画面判断运行线路情况,从而辅助操作人员安全驾驶。

实现了对操作人员的整个作业过程实现事前预防、事中控制、事后分析总体安全把控水平,对操作人员的作业行为进行有效约束,减少操作人员的违章违纪行为,从而提高轨行设备施工安全把控能力。

(2)移动监控灯箱

在城市轨道交通施工领域,轨行设备推进运行是设备运行安全管理难点,操作人员完全看不到设备运行前方线路具体情况,只能靠引导人员在前方引导,完全根据引导人员提供的信息操作设备,引导人员的业务水平直接关系到行车安全,经常发生两人配合不默契导致的险性问题发生,车载视频监控系统针对推进运行问题,研发的移动监控灯箱有效的解决了这一难题,在增加运行前方照明的同时,增加了移动式视频监控摄像头,将运行前方线路情况直接反馈到驾驶室内的显示屏幕上,操作人员可根据视频判断前方线路安全情况,辅助操作人员驾驶,提高了设备运行安全。

(3)4G网络传输

视频监控系统可实现视频实时传输功能,每台车载设备均装有4G数据卡,每台设备有一个独立的账号,通过后台指挥中心实时调取现场作业情况,可对现场轨行设备施工作业情况进行实时监控,见图7.2-1。

(4)IC卡读取功能

IC卡是驾驶员的专属识别卡片,驾驶员操作设备需将卡片插入到视频监控主机,主机自动显示驾驶员信息,通过视频监控主机可以完整的记录驾驶员的工作时长,月度末自动生成员工考勤,通过后台导出功能,实现对施工项目的生产任务工作量统计。

图7.2-1视频监控后台指挥中心展示

7.2.3主要技术性能和技术特点

(1)该系统实现了轨行设备安全管理的数字化、信息化和自动化管理,将各项管理内容植入到系统中,系统自动进行数据汇总和过程控制,生成信息化报表,减少了人为过程参与,使管理工作数字化和客观化,节约了人力物力,使管理工作更便捷、高效。

(2)该系统具有“黑匣子”功能,视频监控对轨行设备施工作业全过程录制,具备数据检索、影像回放功能,如发生行车安全问题,可及时调取视频监控录像,为事故分析提供真实有效的依据。

(3)该装置实现了轨行设备被动安全管理功能,通过对操作人员的实时监控,约束操作人员的作业行为,减少违章违纪现象,实现安全管理。

7.2.4适用范围及应用条件

施工轨行区行车安全监控调度技术可应用于各种铁路线路施工、运营、维护等各类轨行设备施工作业安全管理。

7.2.5已应用情况

该技术已在青岛地铁3号线、深圳地铁11号线、重庆10号线、重庆环线、福州地铁2号线等多个项目投入使用,各项功能均达到设计标准。

7.3联调联试行车相关类动态检测技术

7.3.1技术产生背景

联调联试分为行车相关类设备系统调试和车站相关类设备系统调试,其中限界检测试验、冷/热滑试验是行车相关类调试的重要检测项目,为设备系统的动态验收提供保障。

目前城市轨道交通行业内这些项目的检测多采用人工测量的方式,检测手段比较落后,人力需求多、工作强度高、占用轨行区时间较长,检测过程中多为肉眼观察,检测效果受人为因素影响较大,并且在检测过程中人员暴露在车体外,有一定安全隐患。

所以需要一种先进的、智能化的技术手段来对已完工程进行系统的检测,以确定工程的可靠性和稳定性。

7.3.2技术内容

本套技术的内容是通过机器视觉、激光扫描等技术,实现计算机智能化的完成接触网(轨)、轨道及限界的检测任务,并直接输出检查结果。

具体组成分解为:

(1)接触网几何参数检测技术

接触网几何参数包括接触线拉出值、接触线高度、线岔锚段关节处接触线相对位置(水平间距和高度差)、接触线坡度等与接触悬挂空间几何位置相关的参数。

对接触网几何参数的测量采用基于机器视觉技术的测量方法,利用光学三角法测量原理来实现。

(2)接触网悬挂状态检测技术

接触网悬挂状态检测是通过定位识别自动对接触网悬挂进行高清图像抓拍。

后端嵌入式计算机同时采集高清图像、角度传感器、里程传感器的数据,对悬挂装置抓拍图像进行参数识别并配合角度传感器进行数据校正。

检测结果可以进行后期工程质量的缺陷识别。

(3)接触网动态参数检测技术

接触网动态参数检测主要包含燃弧率、接触压力、温度、电流及电压检测,具体技术方案如下:

1)燃弧率检测技术:

燃弧检测采用单紫外弧光传感器加燃弧抓拍相机的组合方式进行测量和采图,灵敏度达到检测出由铜及铜合金材料辐射出的光波长;

2)接触压力检测技术:

本套技术采用电阻应变式称重测力传感器测量法进行弓网接触压力的测量;

3)温度检测技术:

通过红外热成像仪输出的温度图像数据,找出接触网中的温度异常点,实现对接触网温度过热点的检测;

4)电压电流检测技术:

通过加装霍尔传感器及调取车辆状态信息实现。

(4)限界检测技术

限界检测技术原理为激光扫描测距,通过使用多台激光雷达组成阵列实现360度全范围限界检测,当出现侵限物体后,计算机触发拍照相机拍照,并在图片中写入当前里程和侵限物体方向、高度、侵入值,以便后期整改。

(5)多样性检测结果技术

采用以往的检测方式进行行车相关类试验只能获得简单的观感数据,本技术尝试在通过检测获得定量数据的同时,配合配套的图像捕捉设备采集图像数据,再对图片进行处理给出较为直观的故障现象,指导后期整改。

如在接触网检测时,通过非接触检测与受电弓接触检测相配合,截取接触网硬点、脱弓、拉出值/导高超标等情况下的弓网接触情况图片,同时在图片中记录当前里程、锚段等信息;

在限界检测试验时,通过不同角度安装的工业相机及闪光灯,在检测到侵线物体后触发相机记录侵线照片,并在检查结果图片中依据侵线物体的方向、高度自动标注侵线物体。

7.3.3主要技术性能和技术特点

(1)该套技术极大提高了工程检测的智能化水平,识别、测量、计算、结果输出全过程均由计算机自动完成,减少人员投入、降低工作强度、提高工作效率,节约了轨行区占用时间。

(2)该套技术可同时完成限界、接触网(轨)几何参数及硬点等项目检测项目,可满足地铁刚性悬挂、柔性悬挂、三轨等多种供电悬挂方式的工程检测,采用机器视觉及激光扫描技术提高了检测精度,满足地铁联调工程检测需求。

(3)该套技术数据采样具备自动采集、超限报警,图像智能处理等特点,检测结束后可出具数值、曲线、图表、照片、视频等多种检测结果,对工程现场更具有指导价值。

7.3.4适用范围及应用条件

该技术适用于全部城市轨道交通线路,可对刚性接触网、柔性接触网、上接触式接触轨、下接触式接触轨等供电制式的线路进行限界检测及冷滑试验。

7.3.5已应用情况

该技术已于2013年应用,并在2015年升级增加配套动力技术,2018年再次升级增加电力驱动技术,增加弓网关系动态检测。

7.4直流系统短路保护测试技术

7.4.1技术产生背景

根据城市轨道交通供电维护检修的要求,直流供电线路发生近端短路故障,短路电流可达到上万安培,必须在以毫秒为单位的时间内将故障强制切除,否则将对设备产生极大的破坏。

因此要在直流断路器使用前、开断直流短路大电流后和断路器大修后,校核直流断路器脱扣装置的动作电流值(短路保护动作值)。

目前,常规用于校核的国内现有直流大电流整定装置均体积大、重量高,只允许在实验室环境下固定使用,移动不便,无法满足现场移动试验需求。

为了进一步提高直流系统短路保护试验工作的灵活性、及时性、准确性,能够用于开展现场测试和精确度满足要求的测试技术是发展趋势。

7.4.2技术内容

该技术是一种电源技术,是一种便于现场使用的短路保护测试装置,利用新型软开关电源技术,结合特制的开关变压器及整流器实现。

主要内容包括高频电路设计、DSP数字控制技术、稳流稳压控制设计、故障保护设计和仪器配套设备设计。

系统模块主要由三相整流滤波电路、高频逆变电路、高频变压器、高频整流滤波电路、低频逆变输出电路、PWM逆变控制电路、稳流、稳压控制电路、输出PWM控制电路、键盘和显示电路及故障保护电路组成(如图7.4-1)。

图7.4-1系统控制图

工作时电网三相电源输入经整流滤波电路整流成540V直流,经高频逆变电路逆变成2KHz高频电压,经高频变压器升压,最后二级逆变滤波得到设定的直流或交流方波输出。

稳流控制电路通过PWM控制电路调节PWM脉冲的占空比改变高频逆变电路的输出,使电源的输出电压(或电流)维持不变,达到稳流的目的。

高频逆变电路采用全桥变换结构,同时采用软开关技术,以实现大功率低损耗高频逆变。

高频开关管采用大功率IGBT模块,以提高电源可靠性,高频整流管采用肖特基整流模块以提高电源的效率。

7.4.3主要技术性能和技术特点

(1)高效节能:

通过采用全范围软开关技术、数字控制技术及各环节优化设计,整机效率达70%以上,功率因数大于0.9;

比普通硬开关高频电源节能3%以上,比传统可控硅电源节能15%以上。

(2)促进产能:

由于电源控制精度高,纹波小,输出可精确满足工艺需求。

(3)体小量轻:

系列产品体积、重量仅为同容量普通高频电源装置2/3、同容量可控硅电源1/4;

可节省大量的铜、铁材料,搬运、安装方便,占用空间小。

(4)绿色可靠:

对装置电磁兼容和整体散热进行前面优化设计,通过软开关、功率因数校正、故障诊断、多重保护及全面可靠性设计等措施,电源装置具有良好的可靠性,电磁污染较少。

(5)数字智能:

电源管理、控制模式、PWM输出实现了全方位数字化,电源输出灵活,接口方便,具有状态监测、多机协同控制等功能。

7.4.4使用条件及应用范围

轨道交通直流大电流整定装置主要用于DC1500V和DC750V直流开关大电流脱扣定值校验,开关动作时间测试,分流器及隔离放大器特性试验。

同时还可以用于热继电器,电动机保护器,接触器,空气开关,开关柜,断路器,保护屏校验等。

7.4.5已应用情况

该测试技术已在昆明地铁1号线、重庆地铁3号线、北京地铁16号线等工程中应用,为现场安全和高效的检测提供了便利,满足了城市轨道交通运营安全和检修维护的要求,见图7.4-2和7.4-3。

图7.4-2重庆地铁3号线图7.4-3北京地铁16号线

7.5隧道全断面机械化冲洗技术

7.5.1技术产生背景

在城市轨道交通建设过程中,大量产生的建筑粉尘附着在隧道壁或堆积在排水沟内,严重影响行车安全和人员的身体健康。

从动车调试开始到试运行前,隧道风机无法投入使用,通过活塞风效应,这些粉尘将通过风机、屏蔽门缝隙蔓延到整个车站甚至设备房内,当设备内粉尘堆积严重时,会引起电气设备短路、电气开关接触不良等现象。

目前,大部分工程在施工结束后多采用人工清洗的方式,即用消防水管接驳区间消防栓,对道床进行简单清洗;

较为先进的技术是通过改装轨道车,加装喷水口甚至吸尘设备,但是清洗的主要目标也多是道床。

不管是人工清洗还是使用机械设备,对隧道壁、设备及人行平台上附着的灰尘都缺少有效处理方法,冲洗时不仅费时费力,同时给作业人员职业健康防护带来很大难度。

为更好的解决隧道清洁问题而推出的全断面机械化隧道冲洗技术,大幅度提高作业效率,机械化的操作减少了施工作业人员的投入,不同角度的喷嘴设计可以针对不同阶段的隧道设备情安装况进行清洗,避免设备设施损伤,具有良好的应用前景。

7.5.2技术内容

(1)全断面冲洗技术

根据现场作业环境,合理安排喷嘴布局,该技术具备地铁隧道壁、道床、排水沟的全断面冲洗功能及轨道刷洗功能;

又因国内各条线路隧道轮廓并不相同,为保证技术的适用性,该技术采用固定和可调式喷嘴相结合技术,根据隧道轮廓及需要冲洗的范围调节喷嘴朝向,在保证冲洗面积的同时提高冲洗效果。

(2)可调压力双水压系统技术

考虑到隧道壁及道床上的粉尘附着力不同,又因为隧道内部分设备外壳结构强度无法承受高压喷头的直射,所以本套技术采用了高压、低压两套独立的水压系统,低压系统冲洗隧道顶部和侧壁保证了不损坏隧道内设备,高压系统与毛刷配合,冲洗、刷洗路基及排水沟上附着力大的建筑垃圾、淤泥等,并且高压、低压系统都可以在一定范围内压力可调,满足技术适应性的同时获得更好的冲洗效果。

(3)多喷头恒压同压控制技术

为提高冲洗效果,避免由于水箱剩余水量以及开启的喷头数量变化而导致的水压变化,本套技术通过变频控制、泵站水路的旁路控制和喷嘴数量的匹配,设计了水压和流量的自动控制系统,使得不同数量喷嘴工作时都能保持相同的压力,从而保证冲洗效果,并且实现水压系统的节能控制。

压力自适应控制采用压力检测反馈的闭环技术实现,把系统实际工作压力和目标控制压力进行比较,对偏差信号处理后控制变频器的转速,改变泵的流量,通过喷嘴的阻尼特性保证喷嘴入口的压力达到目标控制值。

根据喷嘴的压差-流量特性就可以确定喷嘴的冲洗流量,实现清洗效果和用水量之间的平衡,见图7.5-1。

图7.5-1设备组成示意图

图中:

1-冲洗平台(含低压泵站2个、高压泵站1个、壁面冲洗装置);

2-水罐(16m3);

3-发电机组(100kW);

4-车棚;

5-平车;

6-道床高压喷枪;

7-道床低压喷枪;

8-下壁面喷枪

7.5.3主要技术性能和技术特点

全断面机械化隧道冲洗技术既能实现隧道全断面清洗的功能,同时便于实现设备的拆装转运。

具体冲洗参数如下:

(1)喷嘴压力

低压可在0.6~2MPa的范围内调节,高压可在15Mpa以内调节。

(2)冲洗系统基本技术参数

喷嘴总计36个,其中低压喷嘴24个,高压喷嘴12个;

总流量19.6m³

/h;

水箱容积16m³

;

有效冲洗时间1h左右;

理论单次冲洗距离2km。

7.5.4适用范围及应用条件

该技术适用于城市轨道交通隧道的冲洗。

7.5.5已应用情况

该技术在北京地铁7号线中使用,效果良好,各项功能均达标。

7.6预制板式道床铺换技术

7.6.1技术产生背景

整体道床的板式轨道在我国高速铁路和城市轨道交通建设中充分应用,预制板式整体道床的工厂化规模化专业生产,极大地提高了轨道工程质量,但预制板式道床施工不能再沿袭传统轨道施工的机具和人工作业,需要研发一种集吊装与运输一体的大型装备,预制板式道床铺换车能够满足机械化、智能化的铺轨作业。

另外,该装备还可用于道床大修整治。

7.6.2技术内容

(1)板块道床铺换车的起升小车上四吊点可以上下、左右、前后移动还可以单个分别移动,实现板块安装位置的三维六自由度立体调整,解决在轨道曲线弯道位置安装板块道床调整定位的难题,见图7.6-1。

(2)起升小车上安装了四吊点的起升机构,可联动、分动和转动,可以分别聚力于4点、3点、2点、1点,解决预制道床板与板下粘连混凝土的脱离松动难题,为道床板块的更换创造必要条件。

(3)满足限界条件,可以与其他车辆链挂运行。

(4)悬臂和平板车各设计一组支承系统确保铺换车既能承受冲击载荷又克服板块在轨道基础上的粘着力,确保平板车工作过程的稳定。

(5)通过BIM的模型借助测量与控制技术,智能化装备、机械化施工保证装配轨道铺设精度。

图7.6-1四吊点局部图

、

图7.6-2铺换车总图

7.6.3主要技术性能和技术特点

主要技术参数:

起吊重量:

20t牵引运行速度:

≤60km/h

起升高度:

3m牵引转弯速度:

≤20km/h

起升速度:

0~6m/min牵引转弯半径:

≥300m

运行速度:

0~20m/min允许坡度:

35/1000

运行长度:

18m整车自重:

40t

整车结构尺寸:

20000mm×

2800mm×

3700mm(长*宽*高)

7.6.4适用范围及应用条件

适用于轨道交通预制轨道板的运输与安装,也可以在拆除道床更换预制道床板使用,还可作为轨道交通抢险抢修工具。

7.6.5已应用情况

已在深圳地铁7号线应用,新线铺设预制板式道床每天120m,在既有线完成地下线路每天80m预制板式道床的换铺(12块预制轨道板),效果良好,满足预制板式道床铺换的技术条件,见图7.6-2和7.6-3。

图7.6-3预制板式道床铺换作业