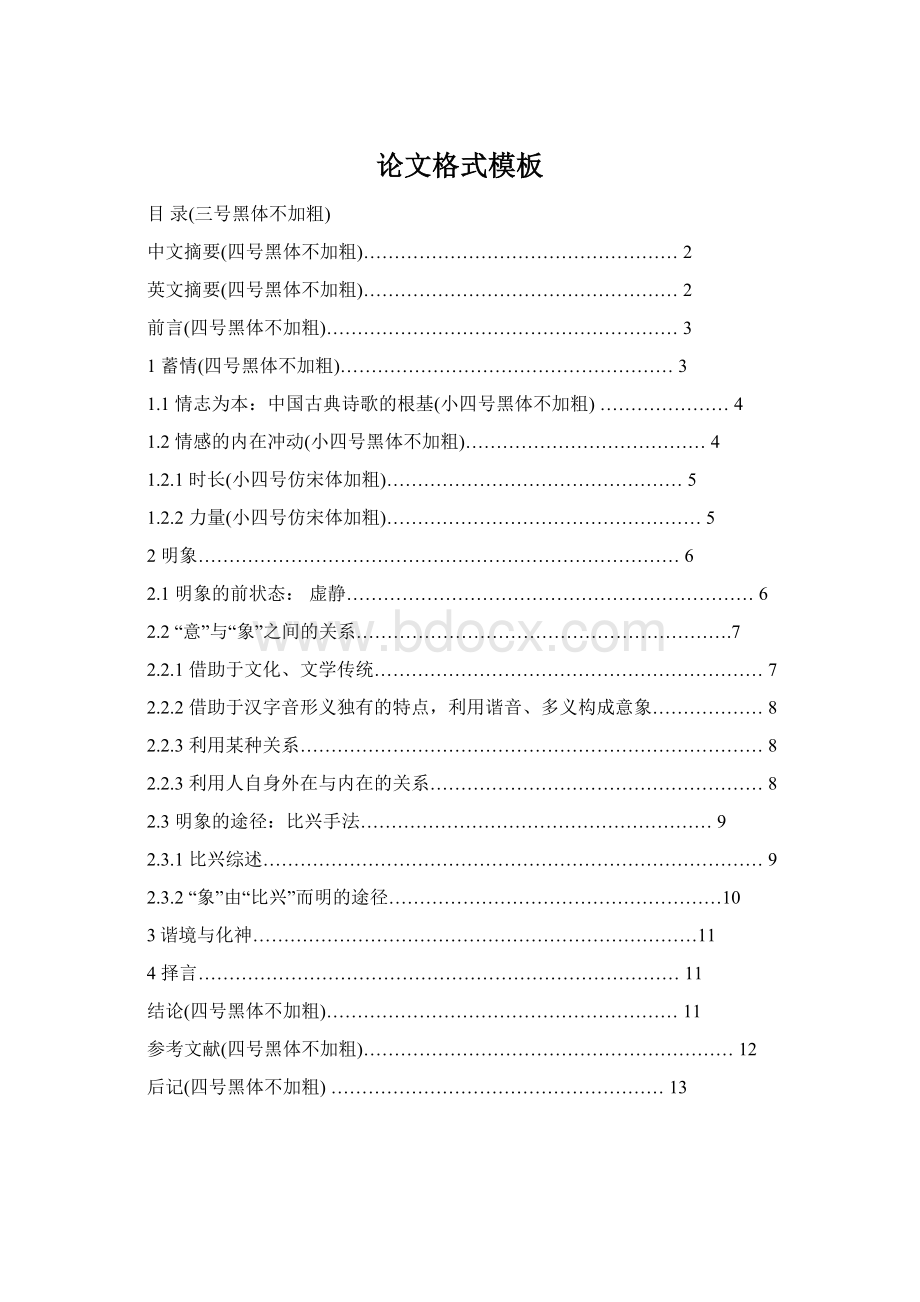

论文格式模板Word文档下载推荐.docx

《论文格式模板Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《论文格式模板Word文档下载推荐.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

2.2.1借助于文化、文学传统………………………………………………………7

2.2.2借助于汉字音形义独有的特点,利用谐音、多义构成意象………………8

2.2.3利用某种关系…………………………………………………………………8

2.2.3利用人自身外在与内在的关系………………………………………………8

2.3明象的途径:

比兴手法…………………………………………………9

2.3.1比兴综述………………………………………………………………………9

2.3.2“象”由“比兴”而明的途径………………………………………………10

3谐境与化神………………………………………………………………11

4择言……………………………………………………………………11

结论(四号黑体不加粗)…………………………………………………11

参考文献(四号黑体不加粗)……………………………………………………12

后记(四号黑体不加粗)………………………………………………13

摘要(四号黑体(不加粗):

中国古典诗歌的生成过程是一个内充浑融的过程,多属形而上的可悟不可言的直观式象喻式的生命体验和语言表达。

本文根据其性质和特点,分为蓄情、明象、谐境、化神、择言等五个部分来论述,并杂及文体意识,来阐述和分析中国古典诗歌的生成情况。

(小四号仿宋体不加粗,“摘要”字数须300字以上)

关键词(四号黑体(不加粗):

中国古典诗歌;

情;

象;

境;

神;

语言(小四号仿宋体不加粗)

Abstract(四号TimesNewRoman体加粗):

TheChineseclassicalpoetryproductionprocessisaninsufficientmuddyfriendlyprocess,isthedirect-viewinglikelyYuShilifeexperienceandthelanguageexpressionwhichthemetaphysicalmaybecomeawarecannotbesaid.Thisarticleaccordingtoitsnatureandthecharacteristic,dividesintogathersthesentiment,MingXiang,theharmonyboundary,god,selectsthewordandsoonfivepartstoelaborate,andismixedandliterarystyleconsciousness,elaboratedandanalyzestheChineseclassicalpoetrytheproductionsituation.

Keywords:

Chineseclassicalpoetry;

Sentiment;

Elephant;

Boundary;

God;

Language

前言(四号黑体不加粗)

诗之生成为诗之源,源渊流方长,故诗之生成决定了诗之盛衰。

诗之生成的本质蕴涵有二:

诗之生成的机枢及其过程,此其一;

诗生成的结果,即以语言为载体显现的诗歌文本,此其二。

诗之生成的流动和凝固状态已客观决定了要研究诗之生成就必究这两方面的缘由,方不失轻重。

诗之生成的流动状态为前诗状态,此状态含复杂心理机制的裂变和重组,此状态须有高度的力量,一种通过事物反映真身的充实和完满的内在冲动。

使那些原来有理由互不相闻的种种状态终于并生互绕,相互合并。

诗之生成的凝固状态为本诗状态。

下文将以以上诸要素为索引,深讨下去。

诗之生成本为一内充浑融的过程,多属形而上的可悟不可言的直观式象喻式的生命体验和语言表达。

但为论述方便,本文析而为五:

蓄情—明象—谐境—化神—择言。

1蓄情(四号黑体不加粗)

雪莱在《为诗辩护》中说:

“自有人类便有诗”[1])沈约在《宋书·

谢灵运传》中也说:

“歌咏所兴,宜自生民始也”。

就文献可考者也可证明这一点。

《淮南子·

道应训》中说:

“今夫举大木者,前呼‘邪许’,后亦应之,此举重劝力之歌也。

”“劝”,勉也,当属情感沟通、互动一类。

《吕氏春秋·

音初》也说:

“禹行功,见涂山氏之女,禹未之遇,而巡省南土。

涂山氏之女乃令其妾候禹于涂山之阳,女乃歌说:

‘候人兮猗!

’实始作为南音。

”此中之歌谣,更属人发其性情一类。

《毛诗大序》也引《乐记》语云:

“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之。

永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈也。

情发於声,声成文谓之音。

”借以说明诗歌吟咏性情的功能。

既然是吟咏性情,“情”便不可不蓄。

中国古典诗歌的根基(小四号黑体不加粗)

诗歌的功用性是“吟咏性情”。

“功用性是这种存在物由此而相关其特性的本质,它选择和规范着其物性。

”[2]由此可见,诗的“吟咏性情”的功用性客观上已经选择了“情”和规范着“情”。

而中国诗学是“生命—文化—感悟”的多维诗学,它的基本形态和基本特征是以生命为内核,以文化为肌理,由感悟加之元气贯穿,形成一个完整、丰富、活跃的有机整体。

[3]中国诗学是以“情志”为本的,从“诗言志”到“诗缘情”,它既有生命的深度,又有文化的厚度。

“情”“志”互补,共同构成了中国诗学的内在根基,它们之间存在一定的差距。

比较而言,“志”侧重在与社会政治教化伦理道德相关联的怀抱;

“情”则不限于这种关联,有时甚至偏离到一己的私情上去。

但从社会历史学的角度加以考察,便可得知:

在古代宗法式社会政治关系下的中国人,其生活领域受政治伦理道德的覆盖面实在是极其宽泛的,加之“志”的内涵在历史演化的过程中又渐趋扩展,遂有“情”“志”相混的状况,而最终整合为一复合概念——“情志”。

故挚虞在《文章流别论》中说:

“毛诗虽以情志为本,而以成声为节。

”刘勰也在《文心雕龙·

附会》中说:

“夫才量学文,宜正体制,必以情志为神明,事义为骨髓,辞采为肌肤,宫商为声气。

”就其本质而言,“情”“志”是相差不远的,故孔颖达在《左传正义·

昭公二十五年》中说:

“在己为情,情动为志,情志一也。

”用现代心理学的观点来看,“志”仅为一种特殊之“情”,它指向群体生活,渗透着群体的意愿,当属于一种社会性的情感生命体验。

“情”“志”的同一,迥异,渐融及合一,是一个历史的过程,其嬗变的精神同中国文体的衍变暗合。

原始社会,中国社会是一个以原始宗教为主的巫文化,那时诗、乐、舞不分,在祭祀和祈祷的仪式中,个人的一己之私情与群体所共有的意愿是一致的,如:

祭奠祖先,祈祷风雨。

无独有偶,此时的文体也是一片混沌。

原始宗法社会渐而进入到以“礼乐”为核心的理性文明阶段—周。

“‘礼乐’的精神实质上是对社会秩序自觉的认同。

这些礼仪的目的在于维护等级制度。

”[4]同时,因周人重视理性精神,人的地位得到了肯定,神灵在不同程度上受到怀疑和否定,使得殷商时期所具有的浓厚的巫术宗教色彩减弱,而更多的关注现实人生,进而上升到对历史的关注,使史官原来的宗教性质淡化,他们以自己的历史知识和职业理念自觉地肩负起对现实的责任,从而形成了较为成熟的“史官”文化,《春秋三传》、《国语》就是其杰出代表。

所以在文体的历史进化过程中“情”“志”由同一渐离,故有“发乎情,止乎礼仪”的说法。

作为理性文明的礼乐文化分担了诗歌“志”的功能,是诗歌问题由最初的功用性向审美的方向转变,也进一步确立了“情”“志”之异。

这一时期,问题渐变为诗歌和散文,文以历史散文为主。

值得注意的是这一时期的“情”“志”渐离的过程有“志”向“情”渗透和扩张的迹象。

如对作为审美之文体的《诗》文献化,并引用,且形成了“赋《诗》言志”的传统,此类例子在《左传》中不胜枚举,从而在很大程度上淹没了《诗》作为文体的审美特征和审美韵味,也既是说《诗》的文献化使得诗歌失去了其之所以作为诗歌的特质。

这也许就是在《诗》结集后到秦汉时期中原地带诗歌寥寥的原因。

“情”“志”渐融和合一,是两晋南北朝的事情了。

文学觉醒后对“情”的认同,对“志”的怀疑甚至是否定及反拔,使得“情”“志”渐始协调,融合。

后文体也析为多种。

故后人论诗歌,就多以“情志”为本。

“情”“志”关系的演变对中国问题的发展产生了深远的影响,自然也影响到诗体,及诗歌的生成。

1.2情感的内在冲动(小四号黑体不加粗)

情在心,动为志,而情之蓄于心,须有情感的内在冲动。

情感内在冲动的时间和力度对诗歌的生成有极大的影响:

包括诗人对意象的选择、对语言的选择,从而行成不同的个人风格。

诗歌的意象和与之相适应的辞藻都具有个性特点,体现着诗人的个人风格。

屈原的风格与他诗中的香草、美人以及众多取自神话的意象有很大的关系。

李白的风格,与他诗中的大鹏,黄河,明月,剑,侠,以及许多想象,夸张的意象是分不开的。

杜甫的风格,与他诗中一系列带有沉郁顿挫的意象和语言联系在一起。

李贺的风格,与他诗中那些光怪陆离,幽僻冷峭的意象密不可分。

内在的情感冲动还影响着诗人对诗歌题材的选择。

如李白就喜欢选择在韵律和字数方面限制较少的古体,而有着不同的情感冲动的杜甫则多选择近体。

这一点到了赵宋时代就体现得尤为充分,作者多选择诗歌体裁来“言志”,而选择词体来抒发自我情感,好象是有严格的分工。

究其原因,也同作者在创作诗歌很词时的内在情感冲动密切相关。

但这也不可一概而论,应该联系具体的作家和文学作品进行具体的分析。

1.2.1时长(小四号仿宋体加粗)

即是内在情感冲动的时间长度。

其客观上它已经潜浸这整个民族的相关的文化积淀,如送别、亲情、爱情以及儒家思想等等,已形成了一文化惯性,成为一个共有的文化心理磁场,遂易动人心,故传唱千古,而传唱的过程一方面延长了该类情感的时间长度,另一方面,该过程又增强了此类情感的力量。

李太白的《静夜思》、王摩诘的《红豆》等即为明证。

就个人而言,情动于心的时间长度还同作者的人生经历和知识素养有关,这就是一个诗人在不同的年龄段呈现出不同的风格特征的原因之一。

1.2.2力量(小四号仿宋体加粗)

指的是内在情感冲动的密度和运动速度。

他包括

(1)各种情愫的力量;

(2)人格的力量;

(3)语言的力量。

情愫的力量就是各种不同的情愫的力量,如:

悲的力量,喜的力量等等。

悲时足以恸天地,“感时花溅泪,恨别鸟惊心”是也;

喜的力量足以振染颓者,“白日放歌须纵酒,青春做伴好还乡”是也。

人格的力量指的是由作者个人品质和精神风貌所构成的力量,如屈原在《离骚》中表现出砥砺不懈,特立独行的节操,以及在逆境中敢于坚持真理,敢于反抗黑暗统治的精神,孜孜不倦的求索精神等,垂范千秋。

语言的力量多属于技巧手法,文字锤炼的工夫,其鬼斧神工之处,也往往让读者惊叹不已。

如:

“池塘生春草”之“生”,“悠然见南山”之“见”。

其惯用的手法是

(1)夸张,夸张的比喻;

“白发三千丈”“疑是银河落九天”是也。

(2)通过增大时间的冲击力及其惯性;

“万里悲秋常作客,百年多病独登台”“