第一单元知识和能力检测试题一.docx

《第一单元知识和能力检测试题一.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第一单元知识和能力检测试题一.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

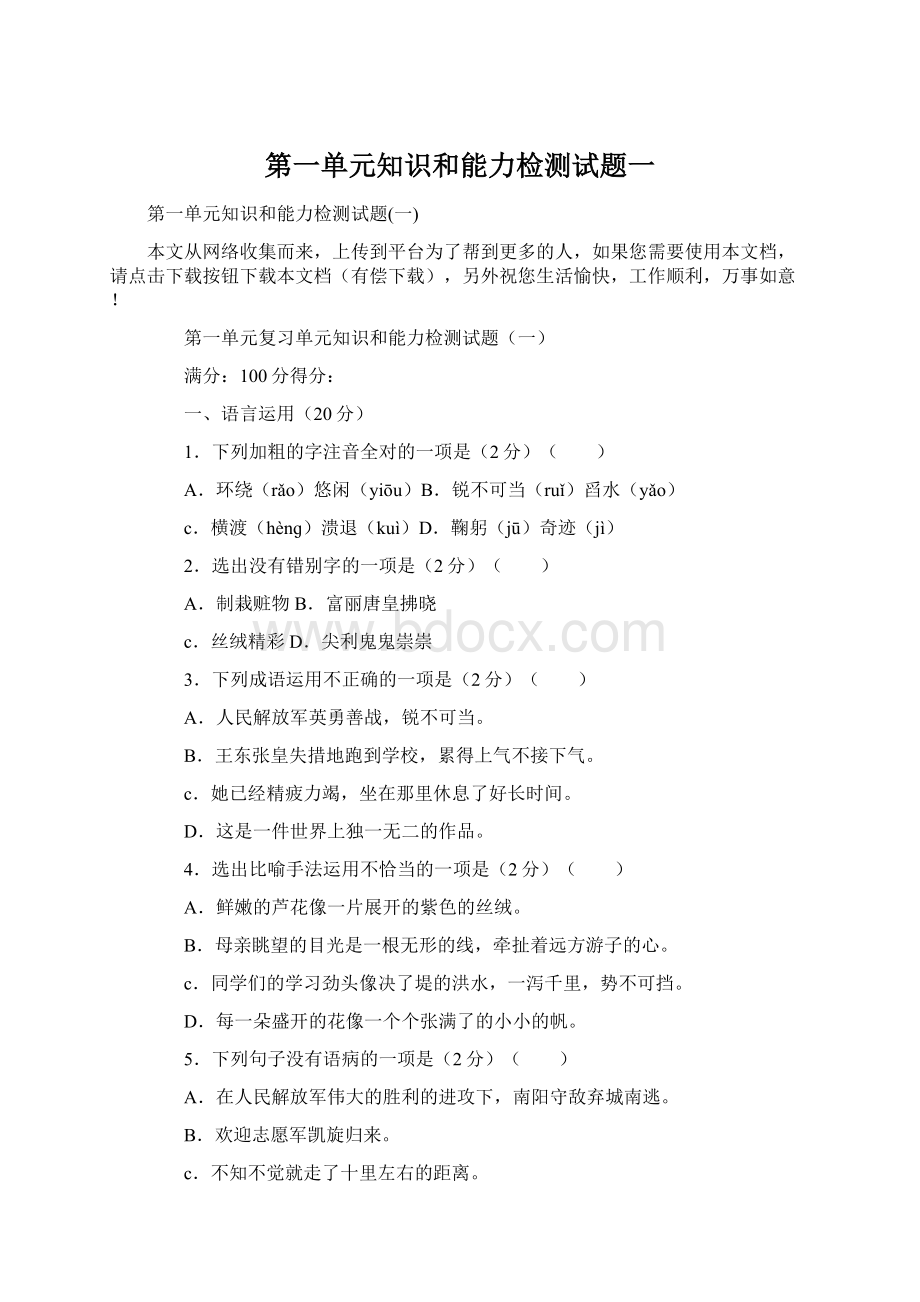

第一单元知识和能力检测试题一

第一单元知识和能力检测试题

(一)

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

第一单元复习单元知识和能力检测试题

(一)

满分:

100分得分:

一、语言运用(20分)

1.下列加粗的字注音全对的一项是(2分)( )

A.环绕(rǎo)悠闲(yiōu)B.锐不可当(ruǐ)舀水(yǎo)

c.横渡(hènɡ)溃退(kuì)D.鞠躬(jū)奇迹(jì)

2.选出没有错别字的一项是(2分)( )

A.制栽赃物B.富丽唐皇拂晓

c.丝绒精彩D.尖利鬼鬼崇崇

3.下列成语运用不正确的一项是(2分)( )

A.人民解放军英勇善战,锐不可当。

B.王东张皇失措地跑到学校,累得上气不接下气。

c.她已经精疲力竭,坐在那里休息了好长时间。

D.这是一件世界上独一无二的作品。

4.选出比喻手法运用不恰当的一项是(2分)( )

A.鲜嫩的芦花像一片展开的紫色的丝绒。

B.母亲眺望的目光是一根无形的线,牵扯着远方游子的心。

c.同学们的学习劲头像决了堤的洪水,一泻千里,势不可挡。

D.每一朵盛开的花像一个个张满了的小小的帆。

5.下列句子没有语病的一项是(2分)( )

A.在人民解放军伟大的胜利的进攻下,南阳守敌弃城南逃。

B.欢迎志愿军凯旋归来。

c.不知不觉就走了十里左右的距离。

D.那就是我带走的沉重记忆。

但这是个美丽的记忆。

6.判断正误。

对的打“√”,错的打“×”(2分)

(1)导语是新闻开头的第一段或第一句话,它扼要地揭示新闻的核心内容;主体是新闻的躯干,是对导语内容的进一步扩展和阐释;背景指的是新闻发生的社会环境和自然环境。

背景必须独立成段。

( )

(2)《芦花荡》的作者是孙犁,他所叙述的干瘦的老头子勇敢作战的故事发生在解放战争时期的白洋淀。

( )

(3)《蜡烛》写的是一位南斯拉夫母亲将珍藏了45年的两支结婚花烛,点在一位苏联红军士兵的坟头上的故事。

展现了反法西斯阵营的军民用血肉凝成的情谊。

( )

(4)雨果是英国作家,他愤怒地谴责了英法联军远征中国的罪行,表达了对被侵略、被掠夺者的巨大同情。

( )

7.白崇禧经常说:

“不怕共产党凶,就怕共产党生根。

”他是怕对了。

我们在所有江淮河汉区域,不仅是树木,而且是森林了。

不仅生了根,而且枝叶茂盛了。

(1)这段话用了什么修辞手法?

(1分)

(2)联系上下文的语境,解释这段话的含义。

(2分)

8.根据句意,将下列句子补充完整。

(2分)

战争,有正义和非正义之分。

美国侵入伊拉克,杀害伊拉克人民,是非正义的战争;__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________。

9.李阳同学去文具店买钢笔,你觉得他怎样和营业员对话才得体?

(3分)

李阳指着柜台中的钢笔对一位三十五岁左右的营业员说:

“①_____________________”

营业员拿出两支钢笔让他挑选。

(李阳想再多挑选几支),他对营业员说:

“②__________________________________”

李阳挑好后问:

“请问多少钱一支?

”

营业员答:

“九元五角。

”

(李阳嫌贵,不想买)他说:

“③____________________________________________”

二、阅读(40分)

(一)阅读下列语段,完成10~16题。

(19分)

历史,现实,在雨中()了——融成一幅悲哀而美丽、真实而荒谬的画面。

“他们全是南斯拉夫著名的演员和音乐家。

”莫马指着几个走向扩音器的人对我说。

雨下得更大了。

乐队奏起了音乐。

一位女演员朗诵南斯拉夫著名女诗人迪桑卡的诗:

……

他们坐在书桌前

就在那要命时刻前55分钟

小小的人儿,

急切地回答

艰难的问题:

假若一个人步行,结果是多少……

许许多多这类问题。

小脑子充满了数字,

书包装满了练习簿,

打的分数有好也有坏;

兜儿还塞一把梦想和秘密,

是爱和盟誓。

每个人都以为

自己将在阳光下奔跑

很久,很久

直到任务了结时。

……

一首首诗,一段段合唱,一幕幕短歌剧,在两小时之内,将半个世纪前的残酷历史()在我们眼前。

孩子们对未来的憧憬,对生命的喜悦,对死亡的恐惧,对亲人的呼唤,父母失子的哀伤和控诉,塞尔维亚人对暴力的()和对自由的()——世世代代“人”的声音,在诗和音乐的韵律中,响彻云霄,响遍山谷。

回音在倾泻的雨中缭绕不绝。

天地亦与人同哀。

南斯拉夫的塞尔维亚人就那样年年不间断地表达他们的历史感:

没有仇恨,没有愤怒;只有悲哀,只有记忆,只有警告——世间永远不能再有战争和屠杀了。

我不由想起南京大屠杀。

“南京大屠杀遇难同胞纪念馆”也建在当年日军集体屠杀中国人的地点。

馆外一大片石子,每颗石子象征一位牺牲者。

馆内陈列着日军屠杀的证物、文件、照片、报纸。

这是历史事实。

但是,多少人记得呢?

世界上多少人知道呢?

人,是健忘的。

不记仇,很对。

但是,不能忘记。

10.填充文中空缺的四个词语:

________、________、_________、_________。

(2分)

11.作者反复地写“雨”,作用是什么?

(3分)

12.演员和音乐家很多,怀念的方式也多样,为什么单独提到女演员朗诵迪桑卡的诗?

(2分)

13.画线句用了什么修辞手法?

有什么表达效果?

(3分)

14.作者为什么会不由地想起南京大屠杀?

(3分)

15.结尾段的含义是什么?

(3分)

16.概括本文段的中心意思。

(3分)

(二)阅读下列语段,完成17~23题

。

(21分)

歌声

本文选自《旅程记》,作者以群。

写于1942年4月。

抗日战争期间,香港沦陷后,我党组织护送一批知名文化人离开香港,经由广东沦陷区到达抗战大后方。

本文所写,即为这次行动的一段生活。

梅林坳的路是难行的,肩上的负荷渐渐地沉重起来。

我们行进在艰难的路上。

那正遭受着残酷践踏的土地——九龙新界的远影,还依稀地()在那迷蒙的雨雾中,在那模糊的远山的阴影下,好像一只在荒野颤抖着的受伤的野兽。

人们不都是刚从那死亡线上逃脱出来的吗?

站在山道上回过头去。

那久经荒芜的田地,变成了瓦砾的村舍的旧迹,被砍伐了的树木残根……还清晰地呈露在人们的眼底,这一切都铭志着这土地的被蹂躏、被残害的过去。

仰望山头,路还那么悠长啊!

可是,越过这山壁,越过这难行的山道,不就是自由的天地吗?

怀着这希望,这确信,谁也不会发出一声怨叹。

曾经走到绝望边缘上的人是不会屈服于艰苦的!

一刻钟以前,我们不是还在敌人武器的控制之下吗?

可是,现在,我们竟然平安地转上了通向自己人的土地的路,摆脱了野兽的跟踪。

谁还会顾虑到道路的艰难呢?

当我们到达山顶的时候,那是多么地高兴啊!

向北望去,一片丰饶的田地,展开了在山下,虽然已是残冬的季候,可是,那些成熟了的麦子,那些将近开花的蔬菜,绿得多么诱人啊!

就在那方向,寄托着我们的希望,我们的渴望,我们的漫漫长路的目的。

微风轻抚着我们发红的脸,阳光从云隙里伸展下来,温暖着我们,有如一条金色的被子。

多么明朗的天气啊!

我们多久不曾在这样明朗的天空下呼吸过了啊!

三十天以来,在我们的回忆中似乎搜寻不出一个明朗的天气。

那些日子,天空总是那么阴沉,战烟和阴雾混和着,低低地压了下来,压得人喘不过气来。

那时,我曾经想:

“香港的天气难道向来是这样的么?

为什么一向不曾发觉呢?

”可是,现在,我们终于摆脱了那窒闷的空气的压迫!

我们又能轻快地呼吸新鲜的空气了!

经过了十几分钟的休息,一天行旅的疲劳,似乎很快地洗清了,我们又精神饱满地开始了未尽的旅程。

下坡路特别地好走,人们的脚步都轻松了起来。

有人轻轻地唱起歌来:

“起来,不愿做奴隶的人们……”这歌是太熟悉了,不大容易在人们的心里唤起感动。

可是,现在,这同样的歌声,却多么地叫人感动啊!

三十多天以来,我们不曾听到过这歌声,谁还敢唱这歌呢?

恶兽们不是正在窥视着每一个“不愿做奴隶的人们”,而企图以一声歌或一句话来做屠杀的罪证吗?

我清楚地记得:

在圣诞节次日的那个恐怖的早晨,邻家的三岁的孩子曾经为着唱了一句“起来,不愿做奴隶的人们”而遭到她母亲一顿打。

当她母亲变了脸色,用手扪她的嘴的时候,她挣扎着,带哭地问:

“为什么不许唱呢?

”

大人们也只能含着泪沉默地望着她,谁能说这歌是有罪的呢?

三岁的孩子是不能了解这一夕之间的巨变的,她又有什么理由要抑制这唱歌的欲望呢?

可是,现在,我们又重新听到了这歌声!

一个人低声地开始,于是第二人,第三人……不自觉地随和起来,于是这低声的吟哦终于成了壮大的歌唱——叫人激动,颤栗的歌唱!

负荷依然是那么沉重,道路依然是那么崎岖,可是却不再感到疲困,因为我们终于越过了那生和死的界山,踏上了自己人的土地!

17.选择最恰当的词语填入( )处。

(2分)( )

A.隐没B.隐现

c.躲藏D.掩映

18.“自由的天地”在文中是指______________________。

(3分)

19.第5、6两段文字中运用的修辞方法有:

(4分)

(1)_________举例:

_________________________

(2)_________举例:

_________________________

20.第7段中多次写到“明朗的天气”,表达了作者____________________的心志;“那窒闷的空气的压迫”既指_______________________,又指________________________。

(4分)

21.“这同样的歌声”现在为什么“叫人感动”?

(2分)

22.文中画横线的句子对第13段的描写起到了________________________________作用。

(2分)

23.从全文看,第14段连用“依然”一词的作用是什么?

(4分)

三、写作(40分)

24.我们热爱和平,我们不喜欢战争。

但在刚刚过去的20世纪,发动了两次世界大战。

在中国,“九·一八”的炮声,卢沟桥事变的枪声,南京大屠杀中30万死难同胞的呼喊声,时时使我们警醒。

但是就在最近几年,日本教科文组织肆意篡改历史教科书,把“侵略”中国说成是“进入”中国,把它自己放在了正义的一方。

请以“战争”为话题写一篇,可以记叙、描写,也可以抒情、议论,字数不少于500字。

参考答案

一、1.D(A.rào,yōu;B.ruì;c.hénɡ)

2.c 3.B(A.裁;B.堂;D.崇)

3.B(应为“急急忙忙”)

4.c

5.D(A.应为“攻势”;B.“旋”和“归来”重复;c.删“的距离”)

6.

(1)×(背景可以暗含在主体中)

(2)×(应为“抗日战争”)

(3)√

(4)×(应为“法国”)

7.

(1)比喻

(2)中国共产党一心为人民,减租减息,斗地主恶霸,善于发动群众,因而在江淮地区已站稳了脚跟,势在必胜。

8.伊拉克人民奋起反抗,与敌斗争,是民族自卫的正义战争

9.示例:

①阿姨,我想买支钢笔。

②请多拿几支好吗?

③对不起,我想到其他商店看看。

二、

(一)10