贵州省黔东南州届高三下学期第一次模拟考试理科综合化学试题含详解.docx

《贵州省黔东南州届高三下学期第一次模拟考试理科综合化学试题含详解.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《贵州省黔东南州届高三下学期第一次模拟考试理科综合化学试题含详解.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

贵州省黔东南州届高三下学期第一次模拟考试理科综合化学试题含详解

2019年4月

黔东南州2019届高老模拟考试

理科综合(化学部分)

可能用到的相对原子质量:

H-1C-12N-14O-16

第Ⅰ卷(选择题共126分)

一、选择题本题共13小题,每小题6分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.中华传统文化蕴含着很多科学知识,下列说法错误的是

A.“丹砂(HgS烧之成水银,积变又还成丹砂”描述的是可逆反应

B.“水声冰下咽,沙路雪中平”未涉及化学变化

C.“霾尘积聚难见路人”形容的霾尘中有气溶胶,具有丁达尔效应

D.“含浆似注甘露钵,好与文园止消渴”说明柑橘糖浆有甜味,可以止渴

【答案】A

【详解】A.根据题意,丹砂(HgS)烧之成水银,即红色的硫化汞(即丹砂)在空气中灼烧有汞生成,反应的化学方程式为:

HgSHg+S,汞和硫在一起又生成硫化汞,反应的化学方程式为:

Hg+S═HgS,由于反应条件不同,所以不属于可逆反应,故A错误;

B.“水声冰下咽,沙路雪中平”意思是:

流水在冰层下发出低咽的声响,原来崎岖不平的沙路铺上厚厚的积雪显得很平坦,所述未涉及化学变化,所以B选项是正确的;

C.雾霾所形成的气溶胶属于胶体,具有丁达尔效应,所以C选项是正确的;

D.“甘露”,甘美的露水,“消渴”,口渴,善饥,尿多,消瘦。

包括糖尿病、尿崩症等,“含浆似注甘露钵,好与文园止消渴”说明柑橘糖浆有甜味,可以“止渴”,所以D选项是正确的。

故选A。

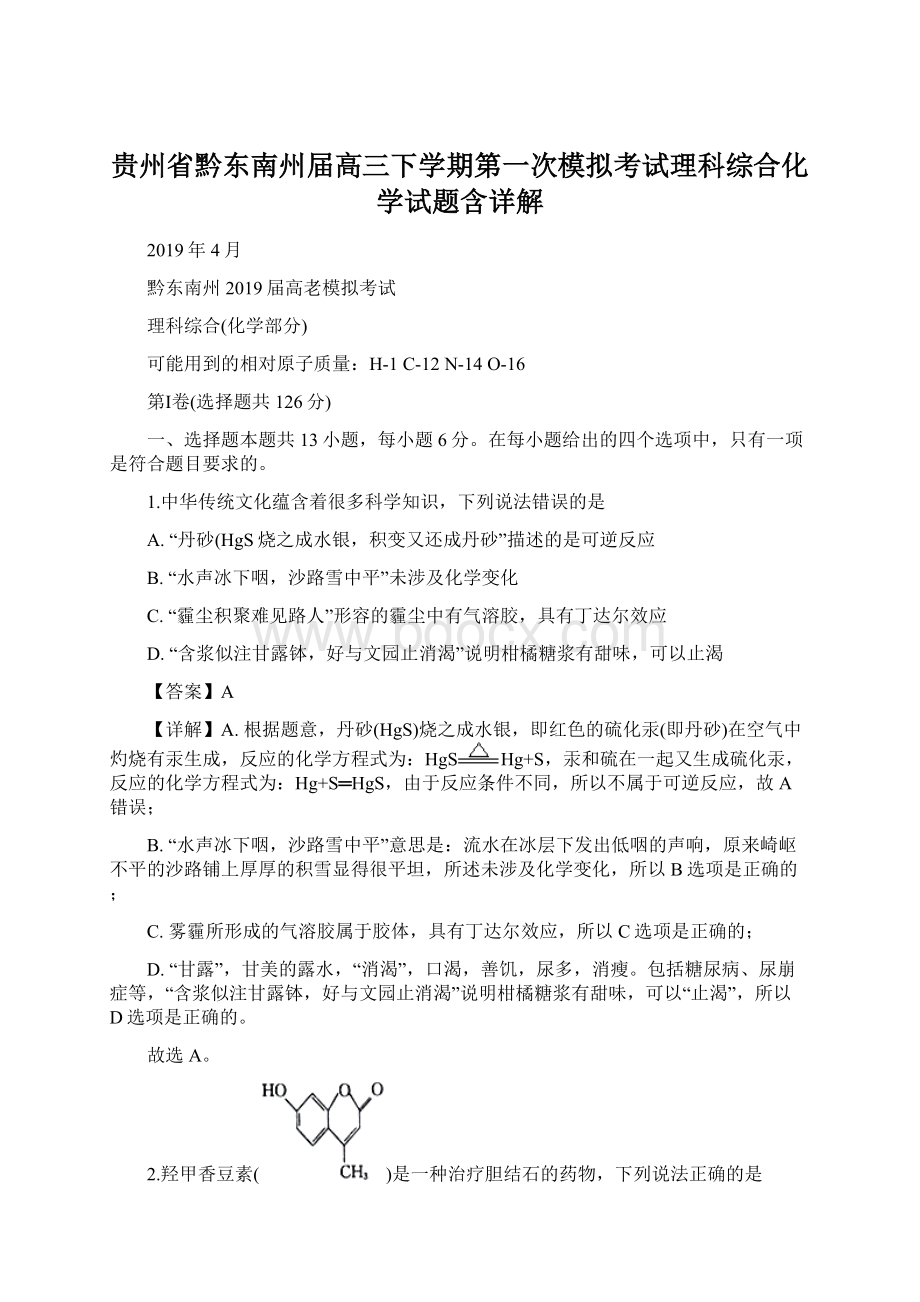

2.羟甲香豆素()是一种治疗胆结石的药物,下列说法正确的是

A.分子中的两个苯环都可以发生加成反应B.所有原子均处于同一平面

C.二氯代物超过两种D.1mol羟甲香豆素与氢气加成,最多需要5molH2

【答案】C

【详解】A分子中含有一个苯环和一个杂环,故A错误;

B.羟甲香豆素中含有甲基,甲基为四面体结构,故所有原子不可能均处于同一平面,故B错误;

C.羟甲香豆素中除羟基外,还有5种不同环境的氢,则二氯代物超过两种,故C正确;

D.分子中含有一个苯环、一个碳碳双键,能与氢气发生加成反应,则1mol羟甲香豆素与氢气加成,最多需要4molH2,故D错误。

故选C。

【点睛】本题考查有多个官能团的有机物的结构和性质,综合性强,涉及反应类型的判断、同分异构体种数的判断、分子中原子共面问题和反应耗氢量的计算,易错点是容易把另一个环当成苯环,注意审题要仔细。

3.设NA为阿伏加德罗常数的数值。

下列说法正确的是

A.常温常压下,11.2L甲烷中含有的共价键数为2NA

B.1molOH-中含有9NA个电子

C.1L1mol·L-1AlCl3溶液中含有NA个Al3+

D.3.2g由O2和O3组成的混合气体中含有的氧原子数为0.2NA

【答案】D

【详解】A.11.2L甲烷常温常压下不是0.5mol,所以含有的共价键数不是2NA,故A错误;

B.1molOH-中含有10mol电子,即含有10NA个电子,故B错误;

C.由于Al3+发生水解,铝离子数目减少,所以1L1mol·L-1AlCl3溶液中含有Al3+数目小于NA个,故C错误;

D.氧气和臭氧均由氧原子构成,故3.2g混合物中含有的氧原子的物质的量为n==0.2mol,故含0.2NA个氧原子,故D正确。

故选D。

4.用下列装置完成相应的实验,能达到实验目的的是

A.配制一定浓度的氯化钠溶液

B.除去CO中的CO2

C.中和滴定

D.制取并检验乙烯

【答案】B

【详解】A、配制一定浓度的氯化钠溶液时,俯视定容,会导致加入的蒸馏水体积小于容量瓶刻度线,配制的溶液体积偏小,溶液浓度偏高,选项A错误;

B、将混合气体通过将有氢氧化钠溶液的洗气瓶后再经过干燥可除去CO中的CO2,能达到实验目的,选项B正确;

C、中和滴定时氢氧化钠溶液为待测溶液时,标准液应为酸溶液,酸溶液不能盛放在碱式滴定管中,选项C错误;

D、制取乙烯反应条件是加热到170℃,必须有温度计,且反应过量中会产生二氧化硫,二氧化硫也能使溴水褪色,干扰乙烯的检验,选项D错误;

答案选B。

5.短周期主族元素W、X,Y、Z的原子序数依次增大,四种原子的最外层电子数之和为18,W与Y同主族,X原子的最外层电子数等于周期数,Z的单质在常温下为气体,下列说法正确的是

A.最简单氢化物的稳定性:

Z>W>Y

B.原子半径:

Y>X>W

C.X与Z形成的化合物的水溶液能使红色石蕊试纸变蓝

D.Y的氧化物既能与碱反应,也能与酸反应,属于两性氧化物

【答案】A

【分析】

短周期主族元素W、X,Y、Z的原子序数依次增大,X原子的最外层电子数等于周期数,可能为Be或Al,若X为Be,则W为H,Y为Na,Z为Cl,最外层电子数之和不等于18;则X为Al;Z的单质在常温下为气体,原子序数大于13,为Cl;四种原子的最外层电子数之和为18,W与Y同主族,则最外层为4,W为C;Y为Si;

【详解】A.最简单氢化物的稳定性:

HCl>CH4>SiH4,即Z>W>Y,A正确;

B.原子半径:

Al>Si>C,即X>Y>W,B错误;

C.X与Z形成的化合物为AlCl3,为强酸弱碱盐,水解显酸性,使红色石蕊试纸变红,C错误;

D.Y的氧化物为二氧化硅,酸性氧化物,D错误;

答案为A

【点睛】最外层电子数等于周期数的短周期元素有H、Be和Al三种,题目中,X前面含有元素,则不可能为H,只能说Be或Al。

6.一种正投入生产的大型蓄电系统如图所示。

放电前,被交换膜隔开的电解质为Na2S2和NaBr3,放电后分别变为Na2S4和NaBr。

下列叙述不正确的是

A.放电时,负极的电极反应式为2S22――2e-===S42-

B.充电时,阳极的电极反应式为3Br--2e-===Br3-

C.放电时,Na+经过离子交换膜,由b池移向a池

D.充电时,M接电源负极,N接电源正极

【答案】D

【分析】

根据放电后Na2S2转化为Na2S4,S元素化合价升高,知Na2S2被氧化,说明N为负极;NaBr3转化为NaBr,Br元素化合价降低,知NaBr3被还原,说明M为正极,以此解答。

【详解】A.根据放电后Na2S2转化为Na2S4,S元素化合价升高,知Na2S2被氧化,故负极的电极反应式为2S22――2e-===S42-,故A正确;

B.充电时阳极发生氧化反应,NaBr转化为NaBr3,故阳极的电极反应式为3Br--2e-===Br3-,故B正确;

C.放电时,阳离子向正极移动,故Na+经过离子交换膜,由b池移向a池,故C正确;

D.充电时,原电池的负极接电源的负极,原电池的正极接电源的正极,故M接电源正极,N接电源负极,故D错误。

故选D。

【点睛】解答可充电电池题的关键是理解充放电原理:

①放电时为原电池,充电时为电解池;②放电时的负极反应与充电时的阴极反应互逆,放电时的正极反应与充电时的阳极反应互逆;③电池放电完毕,给电池充电时,电池的负极与外接电源的负极相连,电池的正极与外接电源的正极相连。

7.常温下,向25.00mL0.1mol·L-1HSCN溶液中滴入0.1mol·L-1NaOH溶液,溶液中由水电离出的c(H+)的负对数[-1gc水(H+)]与所加NaOH溶液体积的关系如图所示,下列说法正确的是

A.常温下,Ka(HSCN)约为1×10-3

B.b=25.00

C.R、Q两点溶液对应的pH=7

D.N点溶液中:

c(Na+)【答案】B

【分析】

本题图像为HSCN和NaOH的中和滴定图像,需要关注以下几个关键点:

①滴定起点,此时水的电离受到抑制,可以计算出溶液中c(H+),进而计算出Ka;②恰好反应的点(N点),此处溶液为NaSCN溶液,水的电离得到促进;③中性溶液点(R点),此处溶液呈中性,为HSCN和NaSCN的混合溶液。

需要注意的是Q点不是中性溶液点。

【详解】A.根据题图知,0.1mol·L-1HSCN溶液中-1gc水(H+)=11,则c水(H+)=10-11mol/L,故溶液中c(H+)=10-3mol/L,Ka(HSCN)==1×10-5,该酸为弱酸,故A错误;

B.N点是水的电离程度最大的点,此时溶液是硫氰化钠溶液,酸与碱恰好反应,则b=25.00,故B正确;

C.R点为HSCN和NaSCN的混合溶液,HSCN的电离程度等于SCN-的水解程度,溶液呈中性,而Q时-1gc水(H+)=7,Q点的溶液为NaSCN和NaOH的混合溶液,溶液呈碱性,故C错误;

D.R点溶液呈中性,R点后(N点)继续加入NaOH溶液,则所得溶液呈碱性,c(OH-)>c(H+),根据电荷守恒关系:

c(Na+)+c(H+)=c(SCN-)+c(OH-),则:

c(Na+)>c(SCN-),故D错误。

答案选B。

三、非选择题:

包括必考题和选考题两部分。

第22题~32题为必考题,每个试题考生都必须作答。

第33题~38题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题:

共129分。

8.TMB由碳氢氮三种元素组成,其相对分子质量为240,是一种新型指纹检测的色原试剂,已在逐步取代强致癌物联苯胺和其他致癌性的联苯胺衍生物应用于临床化验法医检验刑事侦破及环境监测等领域。

某研究小组欲利用燃烧法测定TMB的分子式(氮元素转化为N2)实验装置如图所示。

回答下列问题:

(1)实验装置两处用到装有碱石灰的干燥管,其中F处的目的是______________________。

仪器a的名称是___________。

(2)将足量双氧水置于a中,圆底烧瓶中装入MnO2固体,按图连接好装置。

①A中发生反应的化学方程式为______________________。

②待B、D处导管口有均匀气泡时,再点燃C处酒精灯,原因是______________________。

(3)装置C中CuO粉末的作用为_________________________________。

(4)该实验___________(填“需要”或“不需要”)尾气处理,其原因是____________________。

(5)理想状态下,将4.80gTMB样品完全氧化,点燃C处酒精灯,实验结束时测得D增加3.60g,E增加14.08g,则TMB的分子式为___________。

【答案】

(1).防止外界空气中的CO2和H2O进入E中,避免对E处吸收CO2的定量检测造成干扰;

(2).分液漏斗(3).2H2O22H2O+O2↑(4).排除装置内原有的CO2和水蒸气(5).使TMB不充分燃烧生成CO全部转化为CO2(6).不需要(7).碳元素必须燃烧完全才能保证实验结果的准确性,无有毒气体排放(8).C16H20N2

【分析】

(1)利用E装置的增重确定生成的二氧化碳的质量,故F装置目的是防止空气中的水蒸气、二氧化碳进入E装置中,影响测量结果;根据仪器的结构判断写出名称;

(2)①双氧水在二氧化锰催化下分解生成水和氧气;

②氧气排除装置内原有的CO2和水蒸气;

(3)CO与CuO发生氧化还原反应生成铜和CO2;

(4)因碳元素完全转化为二氧化碳,且生成氮气,没有必要进行尾气处理;

(5)实验结束时测得D增加3.60g,E增加14.08g,则燃烧生成的m(H2O)=3.60g、m(CO2)=14.08g,则n(H2O)==0.2mol,n(H)=0.4mol,n(CO2)==0.32mol,n(C)=0.32mol,所以m(N)=4.80g-0.32mol×12g/mol-0.4mol×1g/mol=0.56g,n(N)==0.04mol,则:

n(C):

n(H):

n(N)=0.32mol:

0.4mol:

0.04mo