生态学重点1.doc

《生态学重点1.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生态学重点1.doc(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

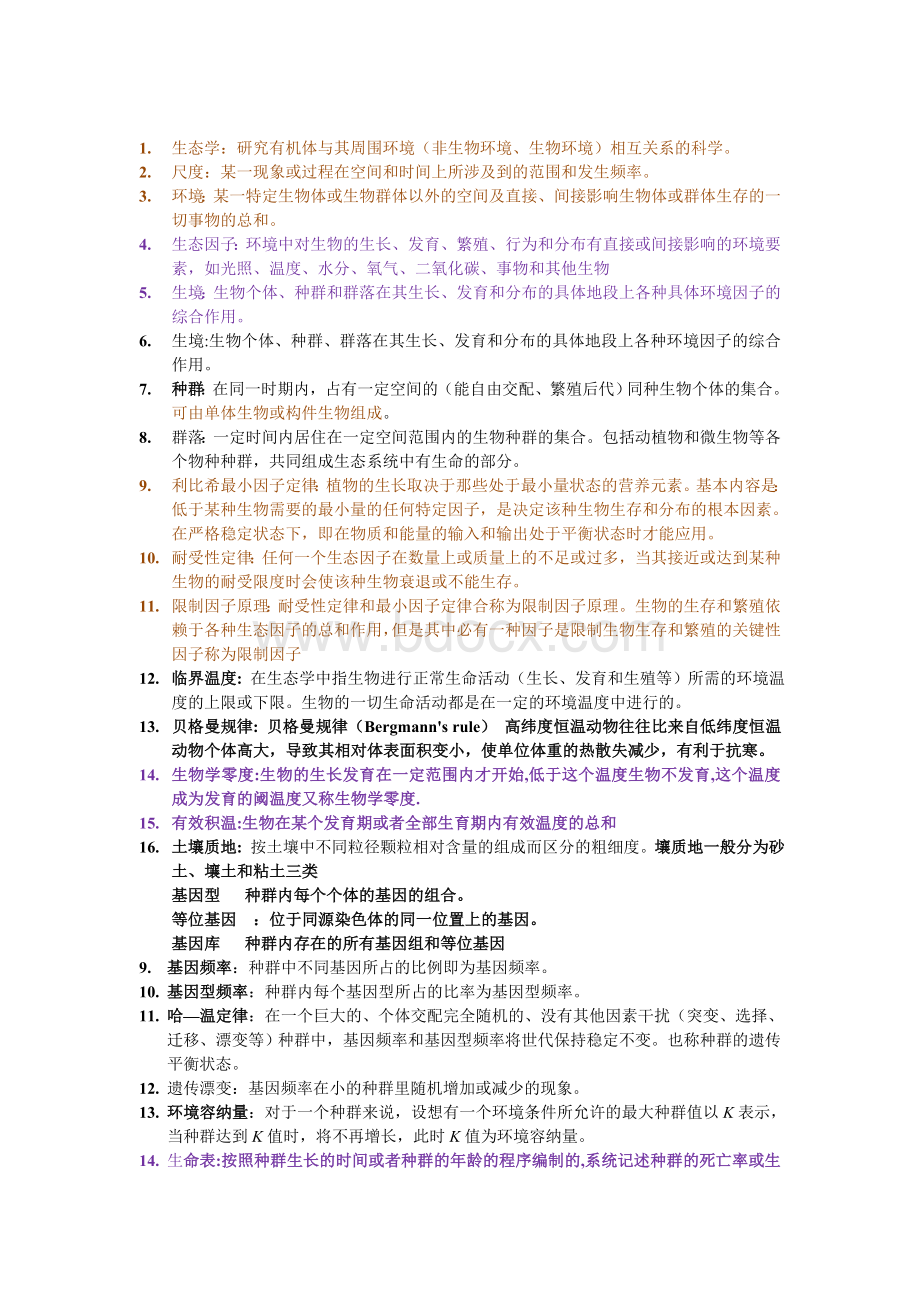

1.生态学:

研究有机体与其周围环境(非生物环境、生物环境)相互关系的科学。

2.尺度:

某一现象或过程在空间和时间上所涉及到的范围和发生频率。

3.环境:

某一特定生物体或生物群体以外的空间及直接、间接影响生物体或群体生存的一切事物的总和。

4.生态因子:

环境中对生物的生长、发育、繁殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素,如光照、温度、水分、氧气、二氧化碳、事物和其他生物

5.生境:

生物个体、种群和群落在其生长、发育和分布的具体地段上各种具体环境因子的综合作用。

6.生境:

生物个体、种群、群落在其生长、发育和分布的具体地段上各种环境因子的综合作用。

7.种群:

在同一时期内,占有一定空间的(能自由交配、繁殖后代)同种生物个体的集合。

可由单体生物或构件生物组成。

8.群落:

一定时间内居住在一定空间范围内的生物种群的集合。

包括动植物和微生物等各个物种种群,共同组成生态系统中有生命的部分。

9.利比希最小因子定律:

植物的生长取决于那些处于最小量状态的营养元素。

基本内容是:

低于某种生物需要的最小量的任何特定因子,是决定该种生物生存和分布的根本因素。

在严格稳定状态下,即在物质和能量的输入和输出处于平衡状态时才能应用。

10.耐受性定律:

任何一个生态因子在数量上或质量上的不足或过多,当其接近或达到某种生物的耐受限度时会使该种生物衰退或不能生存。

11.限制因子原理:

耐受性定律和最小因子定律合称为限制因子原理。

生物的生存和繁殖依赖于各种生态因子的总和作用,但是其中必有一种因子是限制生物生存和繁殖的关键性因子称为限制因子

12.临界温度:

在生态学中指生物进行正常生命活动(生长、发育和生殖等)所需的环境温度的上限或下限。

生物的一切生命活动都是在一定的环境温度中进行的。

13.贝格曼规律:

贝格曼规律(Bergmann'srule)高纬度恒温动物往往比来自低纬度恒温动物个体高大,导致其相对体表面积变小,使单位体重的热散失减少,有利于抗寒。

14.生物学零度:

生物的生长发育在一定范围内才开始,低于这个温度生物不发育,这个温度成为发育的阈温度又称生物学零度.

15.有效积温:

生物在某个发育期或者全部生育期内有效温度的总和

16.土壤质地:

按土壤中不同粒径颗粒相对含量的组成而区分的粗细度。

壤质地一般分为砂土、壤土和粘土三类

基因型种群内每个个体的基因的组合。

等位基因:

位于同源染色体的同一位置上的基因。

基因库种群内存在的所有基因组和等位基因

9.基因频率:

种群中不同基因所占的比例即为基因频率。

10.基因型频率:

种群内每个基因型所占的比率为基因型频率。

11.哈—温定律:

在一个巨大的、个体交配完全随机的、没有其他因素干扰(突变、选择、迁移、漂变等)种群中,基因频率和基因型频率将世代保持稳定不变。

也称种群的遗传平衡状态。

12.遗传漂变:

基因频率在小的种群里随机增加或减少的现象。

13.环境容纳量:

对于一个种群来说,设想有一个环境条件所允许的最大种群值以K表示,当种群达到K值时,将不再增长,此时K值为环境容纳量。

14.生命表:

按照种群生长的时间或者种群的年龄的程序编制的,系统记述种群的死亡率或生存率和生殖率.是最清楚、最直接展示种群死亡和存活过程的一览表。

是研究种群变动机制和数量预测模型的一种方法。

15.动态生命表:

动态生命表总结的是一组大约同时出生的个体从出生到死亡的命运。

这类生命表或称为同生群生命表。

动态生命表中个体经历了同样的环境条件

16.静态生命表:

根据某一特定时间对种群做一年龄结构的调查资料编制的称为静态生命表

17.边缘效应

18.空间异质性:

指生态学过程和格局在空间分布上的不均匀性及其复杂性。

边缘效应:

在两个或多个种群之间的过渡区域,即群落交错区,其种的数目及一些种的密度增大的趋势被称为边缘效应。

19.生物多样性:

生物中的多样化和变异性以及物种生境的生态复杂性。

它包括植物、动物和微生物的所有种及其组成的群落和生态系统。

有遗传多样性、物种多样性、和生态系统多样性、景观多样性。

是丰富度和均匀度的反应。

20.内禀增长率:

在实验条件下,认为排除不利的环境条件,排除捕食者和环境的影响,并提供理想的和充足的食物,在这种条件下所观察到的种群增长能力。

21.邻接效应:

是指在一定空间内植物种群个体数目或密度的增加,必定出现邻接个体之间的相互影响。

植物种群的邻接效应,会引起个体的死亡,而且还有个体上某些部分,如枝、叶、花、果、小根等的枯萎。

在植物群落形成过程中,种群的邻接效应较突出的是自然稀疏。

还反应在形态、繁殖、产量等方面的影响;并在很大程度上受到环境资源的限制。

22.自疏现象:

随着播种密度的增加,种内竞争不仅影响到植株生长发育的速度,也影响到植株的存活度率.同样在年龄相等的固着性动物群体中,竞争个体不能逃避,竞争结果典型的也是使少量的较大个体存活下来,这一过程叫自疏。

因种内竞争,植物种群随着年龄增长和个体增大,种群密度减小的现象

23.领域:

是指个体、家庭或其他社群单位所占据的,并积极保卫不让同种其他成员侵入的空间。

24.领域行为:

动物占有领域的行为和现象。

保卫领域的方式有很多,比如以鸣叫、气味标志或特异的姿势向侵入者宣告具有领主的领域范围,以威胁或直接进攻驱逐入侵者等,称为领域行为

领域性:

动物个体、家庭或其他社群单位所占据、保卫,不让同种其他成员侵入空间的行为特性.领域性是指由个体、家庭或其他社群单位所占据的空间,并积极保卫不让同种其他成员侵入,以鸣叫、气味标志或特异的姿势向入侵者宣告具领主的领域范围;以威胁或直接进攻驱赶入侵者等的行为。

决定领域面积的几条规律:

1)领域面积随领域占有者的体重而扩大。

2)食肉性种类的领域面积较同样体重的食草性种类大,并且体重越大,这种差别也越大。

3)领域行为和面积往往随生活史周期性变化,尤其是繁殖节律而变化。

例如,鸟类一般在营巢期中领域行为表现最强烈,面积也大。

25.种间竞争:

两物种或更多物种共同利用同样的有限资源时产生的相互竞争作用。

26.生态位:

物种在生物群落或生态系中的地位和角色。

对于某一生物种群来说,其只能生活在一定环境条件范围内,并利用特定的资源,甚至只能在特定时间里在该环境中出现。

主要指在自然生态系统中的一个种群在时间、空间上的位置及其与相关种群只讲的功能关系。

27.基础生态位:

生物群落中某一生物的栖息的理论上的最大空间。

28.生态位:

物种在生物种群或生态系统中的地位或角色。

29.生态位重叠:

两物种生态位空间的相互重叠的部分。

30.竞争排斥原理:

在一个稳定的环境内,两个以上受资源限制的、但具有相同资源利用方式的物种,不能长期共存在一起,也即完全的竞争者不能共存。

31.寄生:

寄生是指一个种(寄生物)寄居于另一个种(寄主)的体内或体表,靠寄主体液、组织或已消化物质获取营养而生存。

寄生物分为微寄生物和大寄生物两大类。

32.生态入侵:

由于人类有意识或无意识地版偶中生物带入适宜其生长繁殖的地区,其种群不断扩大,分布区逐步扩展,造成的生物多样性的丧失或削弱的现象。

33.种间的协同进化:

一个物种在进化上的变化同时改变了与该物种相关的其他物种所承受的选择压力导致相关物种的改变,反过来又对该物种的变化施以影响影响的过程。

两个或更多的相互作用的物种,其各自的进化是相互影响的,从而形成一个相互作用的进化系统,这一机制成为协同进化。

同进化所包含的内容?

(1)竞争与协同进化;

(2)捕食者与被捕食者协同进化;

(3)食草动物与植物的协同进化;

(4)寄生物与宿主的协同进化

34.渐变群:

如果环境选择压力在地理空间上连续变化,则导致种群基因频率或表现型的渐变,表现性特征或等位基因逐渐改变的种群叫渐变群。

35.趋同适应:

不同种类的生物当生活在相同或相似的环境条件下,通过变异选择形成相同或相似的形态或生理特征以及相同或相似的适应方式或途径,这种现象叫趋同适应。

36.趋异适应:

同种类的生物当生活在相同或相似的环境条件下,通过变异选择形成不同的形态或生理特征以及不同的适应方式或途径,这种现象叫趋异适应。

37.生活型:

是生物对外界环境适应的外部表现形式。

不同种类的植物之间或动物之间由于趋同适应而在形态、生理及适应方式等方面表现出相似的类型。

38.生态型:

同种生物由于趋异适应而在形态、生理及适应方式等方面表现出不同的类型。

39.生活史对策:

生物在生存斗争中获得的生存对策,称为生态对策,或生活是对策

40.K-对策:

生活在条件优越和可预测的环境中,其死亡率大都取决于密度相关的因素。

生物之间存在激烈竞争,因此,种群内的个体常把更多的能量用于除了生殖意外的其他活动。

41.优势种:

对群落的结构和群落环境的形成有明显控制作用的植物

42.建群种:

优势层中的优势种.

43.多度:

群落中各物种的个体数量.是对植物群落中物种个体数目多少的一种评测指标,多用于植物群落的野外调查中。

Drude七级制多度:

极多、很多、多、尚多、少、稀少、个别

44.频度:

某物种在样本总体中的出现率.

45.演替:

植物群落发展变化过程中,由低级到高级,由简单到复杂,一个阶段接着一个阶段,一个群落为另一个群落所取代的自然演变现象。

是群落动态最重要的特征.

46.原生演替:

发生在原生裸地上的演替称为原生演替。

原生裸地指从来没有植物覆盖的地面,或者是原来存在过的职务,但被彻底消灭了的地段,如冰川移动。

47.次生演替:

发生在次生裸地上的演替称为次生演替。

次生裸地是指原有植被虽已不存在,但原有植被下的土壤条件基本保留,甚至还有曾经生长在此的种子或其他繁殖体的地段,如森林砍伐、火烧造成的

48.演替系列生物群落的演替过程,从植物的定居开始,到形成稳定的植物群落为止,这个过程叫做演替系列.一个完整的演替过程中群落取代的序列

49.顶级群落:

演替最后阶段的群落称为顶级群落。

50.排序:

生境梯度分析方法研究连续群落变化的方法,就一个地区内所调查的群落样地按照相似度来排定各样地的位序,分析各样地之间及其与生境之间的相互关系。

51.植被型:

具有相同生活型群系的结合。

是我国植被分类体系的高级分类单位。

建群种的生活型相同或近似、生态条件一致的植物群落的联合。

52.群系:

凡是建群种或共建种相同的植物群落联合为群系。

53.群丛:

是植物群落分类的基本单位,相当于植物分类中的种。

凡是层片结构相同,各层片的优势种火攻有种想通的植物群落联合为群丛。

54.食物链:

生物成员之间以食物营养关系彼此联系起来的序列。

捕食、碎食、寄生、腐生食物链。

55.食物网:

生态系统中一种生物以多种食物为食,而同一种食物又常常为多种消费者取食,食物链彼此交错连接,形成一个网状结构,即食物网。

56.营养级:

处于食物链某一环节上的所有生物种的总和。

57.生态系统:

生物群落与其生存环境之间以及生物群落相互之间密切联系,相互作用,通过物质交换、能量转换和信息传递,成为占据一定空间,具有一定结构、执行一定功能的动态平衡整体。

58.同资源种团:

所谓同资源种团就是指由生态学特征很相似(以同一方式利用共同资源)的生物所构成的物种集团。

例如,热带食花蜜的许多蜂鸟就可称为一个同资源种团。

以此还可分为食叶,食种子,食虫等同资源种团。

同资源种团的生物处于同一功能地位上,是生态功能上的等价种。

如果有一个种由于某种原因从生物群落中消失,种团内的其它种可以取代其地位,执行相同的功能,从而能使群落面貌变化不大。

可见,同资源种团的划分有助于研究生态系统营养结构的稳定性。

59.初级生产力:

植物所固定的太阳能或制造的有机物质。

60.总初级生产力:

包括呼吸消耗在内的全部生产量。

61.净初级生产力:

在初级生产过程中,植物固定的能量有一部分被植物自己的呼吸