国际贸易第章基于贸易的跨国经营理论.docx

《国际贸易第章基于贸易的跨国经营理论.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国际贸易第章基于贸易的跨国经营理论.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

国际贸易第章基于贸易的跨国经营理论

(国际贸易)第章基于贸易的跨国经营理论

Ch3基于贸易的跨国运营理论

§1古典国际贸易理论

古典的国际贸易理论产生于18世纪中叶,是于批判重商主义的基础上发展起来的,主要包括亚当·斯密的绝对优势理论和大卫·李嘉图的比较优势理论,古典贸易理论从劳动生产率的角度说明了国际贸易产生的原因、结构和利益分配。

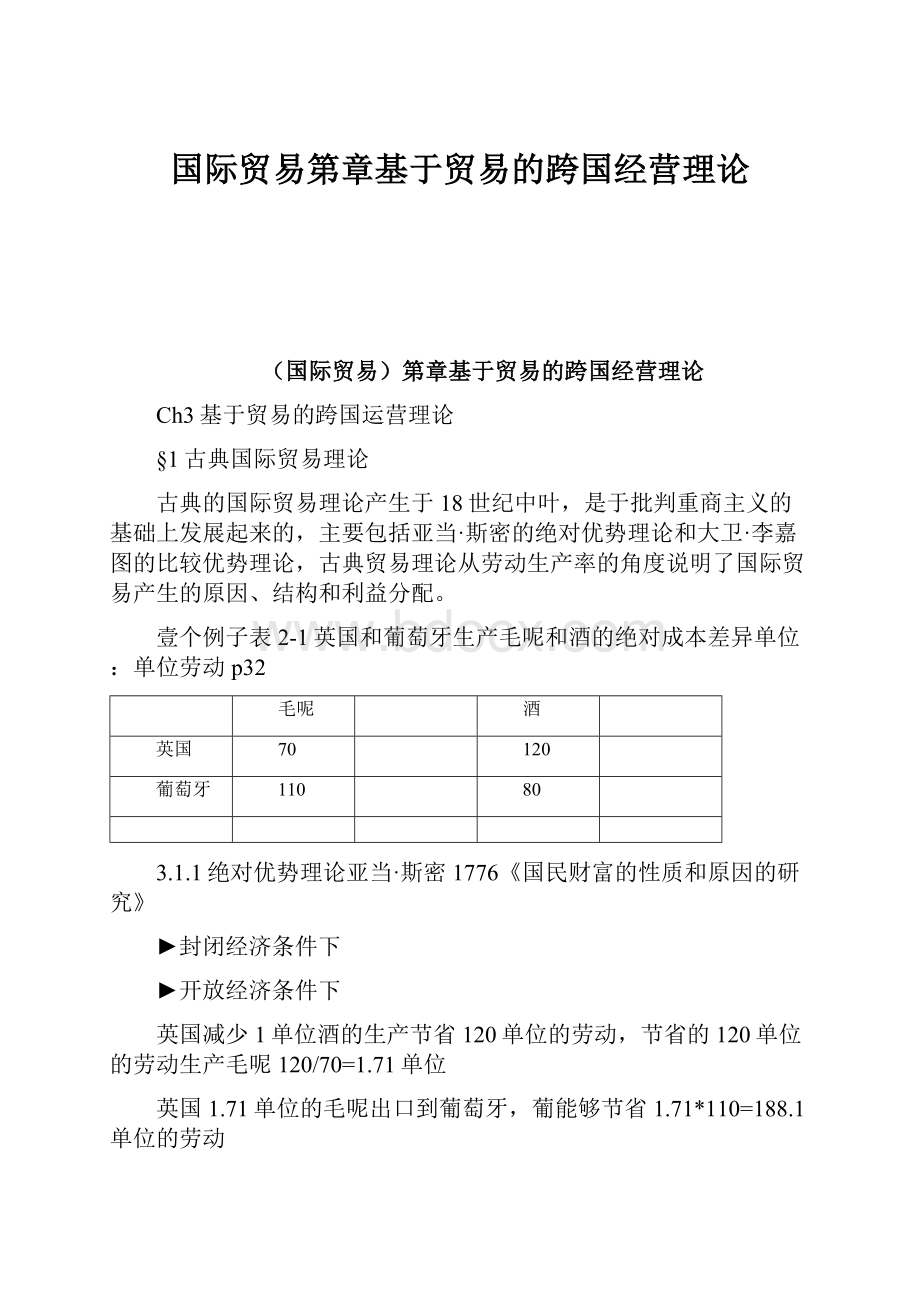

壹个例子表2-1英国和葡萄牙生产毛呢和酒的绝对成本差异单位:

单位劳动p32

毛呢

酒

英国

70

120

葡萄牙

110

80

3.1.1绝对优势理论亚当·斯密1776《国民财富的性质和原因的研究》

►封闭经济条件下

►开放经济条件下

英国减少1单位酒的生产节省120单位的劳动,节省的120单位的劳动生产毛呢120/70=1.71单位

英国1.71单位的毛呢出口到葡萄牙,葡能够节省1.71*110=188.1单位的劳动

葡用节省的188.1单位的劳动生产酒,产量为188.1/80=2.35单位

只要葡用x∈(1,2.35)单位的酒交换英壹单位的毛呢,贸易就会产生

►绝对优势理论:

于国际分工中,每个国家应该专门生产自己具有绝对优势的产品,且用其中壹部分交换其具有绝对劣势的产品,这样就会使各国的资源得到最有效率的利用,更好地促进分工和交换,使每个国家均获得最大利益。

►绝对优势理论只解释了或的情况,对于或的情况没能给出解释

如表英国和葡萄牙生产毛呢和酒的绝对成本差异单位:

单位劳动

毛呢

英国毛呢相对成本

酒

英国酒相对成本

英国

70

70/60=1.17

120

120/80=1.5

葡萄牙

60

80

3.1.2比较优势理论大卫·李嘉图1817《政治经济学及税赋原理》

►封闭经济条件下

►开放经济条件下

即使壹国俩个部门的生产成本均比对方国家高,可是存于相对成本更高的部门

英国放弃1单位酒的生产,节省120单位劳动,节约的120单位劳动生产毛呢120/70=1.71单位

英国1.71单位的毛呢出口到葡萄牙,葡能够节约劳动1.71*60=102.6单位

葡用102.6单位的劳动生产酒,酒产量102.6/80=1.28单位

只要葡用x∈(1,1.28)单位的酒交换英壹单位的毛呢,贸易就会产生

►比较优势理论:

国际贸易分工的基础不限于绝对成本差异,即使壹国于所有产品的生产中劳动生产率均处于全面优势或全面劣势的地位,只要有利或不利的程度有所不同,该国就能够通过生产劳动生产率差异较小的产品参加国际贸易,从而获得比较利益。

►比较优势理论解释了、的情况,也解释了、

§2新古典国际贸易理论

19世纪末20世纪初,新古典经济学逐渐形成,于新古典经济学框架下对国际贸易进行分析的新古典贸易理论也随之产生。

3.2.1要素禀赋理论

1919年,瑞典经济学家埃利·赫克歇尔(EilFHeckscher)提出了要素禀赋论的基本观点,指出产生比较优势差异必备的俩个条件。

1930年代,这壹论点被他的学生伯尔蒂尔·俄林(BeltilGOhlin)所充实论证,其代表作《地区间贸易和国际贸易》进壹步发展了生产要素禀赋理论,因而这壹理论又称为H-O理论。

3.2.1.1要素禀赋

是指壹国拥有俩种相对要素的比例。

是相对概念。

ρA=_KA/_LA>ρB=_KB/_LB

3.2.1.2要素密集度

是指生产某种产品所投入的俩种生产要素的比例。

是相对概念。

kX=KX/L,kY=KY/LY若kX>kYX是资本密集型产品,Y是劳动密集型产品

于某壹相对相对要素价格w/r下,kX>kY满足;于另壹相对相对要素价格w’/r’下,kX>kY仍满足

3.2.1.3要素禀赋差异和相对供给

►俩个国家于要素禀赋充分利用情况下的俩种产品最大产量,及产量大小比较。

►俩个国家的生产可能性边界

俩个国家俩个部门最大产量的关系

3.2.1.4封闭条件下的相对价格

►俩个国家偏好相同

►相对价格p=PY/PX

Y

OL

X

A

A’

B

B’

pB

pA

pA>pBA国于生产X方面有相对优势

3.2.1.5开放条件下的贸易:

H-O定理

►相对产品价格均等下的俩国均衡

►均衡状态下的贸易模式

A国出口QAOA单位的X,交换B国QBCB单位的Y。

►H-O定理:

于俩国技术水平相等的前提下,产生比较成本的差异有俩个原因:

壹是俩国间的要素充裕度不同;二是商品生产的要素密集度不同。

各国应该集中生产且出口那些充分利用本国充裕要素的产品,以换取那些密集使用其稀缺要素的产品。

这样的贸易模式使参和国的福利均得到改善。

3.2.2里昂惕夫悖论

20世纪50年代初,美籍苏联经济学家里昂惕夫(Leontief)根据H-O理论,用美国1947年200个行业的统计数据对其进出口贸易结构进行验证时,结果却得出了和H-O理论完全相反的结论,这壹难题称为里昂惕夫悖论。

美国出口商品资本-劳动比13991美元/人;进口18184美元/人

本人不敢相信。

从有效劳动角度解释:

美国劳动生产力是他国的3倍,从这个角度美国是劳动密集型国家。

§3新贸易理论

二战后,国际贸易的产品结构和地理结构出现了壹系列新变化。

同类产品之间以及发达工业国之间的贸易量大大增加,跨国公司内部化和对外直接投资兴起,这和传统比较优势理论认为的贸易只会发生于劳动生产率或资源禀赋不同的国家间的经典理论是相悖的。

古典和新古典国际贸易理论均假定产品市场是完全竞争的,这和当代国际贸易的现实也不相吻合,于这样的国际环境下,新贸易理论应运而生。

3.3.1新生产要素理论

3.3.1.1自然资源理论

1959年,美国学者凡涅克(J.Vanek)提出了以自然资源的稀缺解释里昂惕夫悖论的观点,认为美国的自然资源是相对稀缺的,进口自然资源的开发或提炼是耗费大量资本的,进口自然资源产品会使产品中的资本密集度上升。

扣除资源的影响,美国资本密集型产品的进口就会小于其出口。

3.3.1.2人力资本理论

劳动力分为熟练劳动和非熟练劳动,熟练劳动是通过后天教育、培训等途径积累起来的,这类似于物质资本的投资行为。

这样壹来资本包括物质资本和人力资本。

美国经济学家凯恩(Kenen)发现美国出口的商品是以物质资本和人力资本为主的商品。

3.3.2偏好相似理论(重叠需求理论)

1961年林德(S.B.Linder)于《论贸易和转变》壹书中提出了偏好相似理论,第壹次从需求方面寻找贸易的原因。

►要素禀赋学说只适用于解释初级产品贸易,工业品双向贸易的发生是由相互重叠的需求决定的。

►产品出口的可能性决定于它的国内需求;俩国的贸易流向、流量取决于俩国需求偏好相似的程度,需求结构越相似则贸易量越大;平均收入水平是影响需求结构的最主要因素。

国家AB;人均收入y;消费产品品质等级q;消费基点AB贸易区间[A2,B1]

3.3.3战略贸易理论

于不完全竞争尤其是寡头竞争的市场结构中,政府的战略贸易政策能够改变市场运行的效果,帮助本国企业于国际竞争中取得战略性优势。

例:

波音和空客

►无政府资助下的损益表单位万美元

空中客车公司

生产

不生产

波音公司

生产

不生产

(-5,-5)

(100,0)

(0,100)

(0,0)

空客的最终选择取决于波音的行为,如果波音生产空客就选择不生产,如果波音不生产空客就选择生产

►政府资助下的损益表欧共体向空客提供25万美元的资助,如果空客生产

空中客车公司

生产

不生产

波音公司

生产

不生产

(-5,20)

(100,0)

(0,125)

(0,0)

空客的最终选择生产,波音只有选择不生产

►战略贸易政策成功的条件

政府判断的正确且政策得当

本国企业适当配合

国内外企业不能串谋

对方国家政府不采取同样行动

干预成本小于垄断利润

►对方国家政府采取同样政策的损益表如如果波音生产美国政府也资助25万美元

结果又回到最初的情形

3.3.4动态国际贸易理论

动态贸易理论主要从动态角度分析国际贸易产生和发展的原因。

3.3.3.1三代平的动态比较优势理论核心观点

第壹,壹国的经济比较优势或比较劣势是不断变化的。

如取决于政府政策等

第二,壹国的贸易优势应和合理的产业结构保持壹致。

如演进规律是第壹产业→第二产业→第三产业;每个产业内部也有演化规律。

如第二产业:

工业化阶段,高加工化阶段,技术集约化阶段。

日本20世纪60年代处于重工业化,出口机械设备等中工业化产品;70年代高加工度阶段,出口小汽车

第三,动态比较优势的形成要借助国家干预的力量。

日本:

战后的产业保护政策;60年代的引导大型企业合且;70年代产业结构调整政策;80年代促进知识密集型产业形成政策;90年代有关防治环境污染的政策等。

3.3.3.2赤松要的雁形理论

以日本的纺织业为例提出,后进国家某壹部门的发展应遵循进口→国内生产→出口的路径

壹种新产品,国内没有相应的生产技术和生产部门,所以进口

国内对新产品的不断熟悉,国内开始出现这种产品的生产,进口替代,对进口的依赖降低

国内由于规模的扩大和较低的生产成本,所以生产出的产品价格较低,具有竞争力,开始出口

3.3.3.3产品生命周期理论

哈佛大学教授雷蒙.弗农(RaymondVernon)1966年提出,将产品周期界定为创新、成熟、标准化三个阶段

第壹阶段:

产品的创新阶段

发达国家A技术资本雄厚,根据本国消费者需求研发新产品。

本国企业有特定优势,生产的产品于本国销售。

国外的发达国家B也有需求,所以也出口壹部分到国外B,出口不断增加。

第二阶段:

产品的成熟阶段

市场需求急剧增加,国外的发达国家B也产生了大量的需求。

产品的成本优势越来越重要,企业技术优势于削弱。

A国企业通过许可、合资等方式于国外的发达国家B生产,同时东道国出现模仿的企业。

发展中国家C出现需求。

国家A的国内生产开始减少,出口也减少。

国家B的产出增加,且出口到国家A和国家C。

第三阶段:

产品的标准化阶段

生产技术标准化,企业的技术优势消失,成本成为决定因素。

国家B的生产开始向国家C转移。

国家B的出口减少。

国家C的生产增加,且出口到国家A和国家B

例美国施乐公司的复印机20世纪60年代美→日本、西欧→新加坡、泰国

3.3.4国家竞争优势理论

哈佛大学教授迈克尔·波特(MichelE.Porter)提出的这壹理论,从企业参和国际竞争这壹微观角度解释国际贸易,弥补了比较优势理论于有关问题论述中的不足。

波特认为,壹国的竞争优势就是企业和行业的竞争优势,壹国兴衰的根本原因于于它能否于国际市场中取得竞争优势。

而竞争优势的形成有赖于主导产业具有优势,关键于于能否提高劳动生产率,其源泉就是国家是否具有适宜的创新机制和充分的创新能力。

波特提出的“国家竞争优势四基本因素、俩辅助因素模型”中,生产要素、需求情况、关联产业和支持产业、企业战略、结构和竞争对手、政府、机遇均是国家竞争优势的决定因素。

波特根据之上各大要素建立了钻石模型,说明了各个因素间如何相互促进或阻碍壹个国家竞争优势的形成。

从发展阶段来见,壹个国家优势产业的发展可分为四个不同阶段,即生产要素推动阶段、投资推动阶段、创新推动阶段,财富推动阶段。

§4新兴古典贸易理论

3.4.1杨小凯

►杨小凯(1948年10月6日-2004年7月7日),澳大利亚经济学家,华人,原籍中国吉林省,于湖南长沙长大。

当时年仅19岁的他曾以壹篇名为《中国向何处去》的大字报被点名批判,1968年起被判刑十年。

1968年至1978年,杨小凯于监狱服刑期间向和其共同关押的大学教授、工程师等人学习了大学课程,包括英文、微积分等。

1979年出狱后,杨小凯于于湖南大学数学系旁听壹年。

1980年杨小凯考入中国社会科学院,1982年毕业,获计量经济学的硕士学位。

1982年杨小凯被武汉大学聘为助教、讲师。

1983年受经济学家邹至庄赏识推荐,赴美国普林斯顿大学学习,1988年被授予博士学位。

1990年杨小凯被澳大利亚莫纳什大学聘为终身教授;

1993年杨小凯当选澳大利亚社会科学院院士;

1998年杨小凯任哈佛大学客座教授;

2000年1月,杨小凯成为莫纳什大学经济学系的首席教授。

2004年7月7日早上7时49分,杨小凯因患肺癌于澳大利亚墨尔本的家中去世,享年56岁。

►他和黄有光合著的《专业化和经济组织》壹书被权威杂志书评称为“盖世杰作”。

财务理论奇才布莱克称此书为“天才著作”。

诺贝尔奖得主布坎南认为杨的工作比卢卡斯(Lucas)、罗默(Romer)、克鲁格曼(Krugman)的要好得多。

另壹位诺贝尔奖得主阿罗称赞杨的研究使亚当·斯密的劳动分工论和科斯的交易费用理论浑为壹体。

由于其于经济学上的巨大成就,杨小凯被誉为“离诺贝尔奖最近的华人”。

3.4.2交易效率改进、分工和国际贸易

3.4.2.1模型假设

►3个个体ABC;3种产品1、2、3

►每个个体j对产品i的需求量Qji,j=ABC;i=1、2、3

►每个个体j生产产品i的成本:

固定成本FCji,可变成本Cji;

►规模经济:

dCji(Qji)/dQji<0

►交易费用T,假设是固定成本

3.4.2.2自给自足条件下的生产成本

►Qji单位的总成本:

FCji+Cji×Qji

►Qji单位的平均成本:

FCji/Qji+Cji

►自给自足的条件:

T比较大市场不健全;法律约束不够;信息部不对称;高贸易壁垒等

FCAi/Q1i+CAiFCAi/QAi+CAi3.4.2.2交易效率的改进、交易的出现

►交易效率的改进:

T↓

►规模经济和专业化T’FCAi/QAi+CAiFCBi/Q1i+CBi>FCBi/(QCii+ΔQBi)+CBi×(QCii+ΔQBi)+T’

§5新新国际贸易理论

新新贸易理论从企业异质角度解释企业的出口决策。

具有代表性的文献是Melitz(2003)和Bernard,Eaton,Jensen,andKortum(2003)。

尽管二者对企业异质的考察角度不同,可是均是从企业个体生产的角度解释为什么有的企业选择出口,有的企业选择只服务国内市场。

Helpman,MelitzandYeaple(2004)和Grossman,HelpmanandSzeidl(2006)把新新贸易理论的企业异质视角应用到对企业出口仍是FDI的解释。

Helpman,MelitzandYeaple(2004)认为出口和FDI均需要投入沉没成本,FDI的沉没成本更高,最低生产效率的企业会退出市场,随着生产效率的提高企业会依次选择出口和FDI[3]。

基于美国企业层面数据的经验检验支持了其理论分析的结论。

Helpman(2006)认为,从企业的行为角度研究产业结构能够为产业间和产业内的贸易和投资模式提供新的解释,能够为比较优势下新的注脚

3.5.1模型假设

►国家1、2,生产壹种产品X;生产X的单位成本a(劳动),劳动生产率e=1/a;劳动价格w

►市场进入固定成本fE;生产的固定成本fD;出口的固定成本fX

►国家1、2对X的需求函数:

q=p-εε是X和相似产品的替代弹性,ε>1

►厂商生产的边际成本wa;价格p=γwa,价格加成γ>1

►从国家1出口到国家2关税率03.5.2于国内销售仍是出口

►于国内销售的利润:

πD=pq-waq-fE-fD

=γwa×(wa)-ε-wa×(wa)-ε-fE-fD

=(γ-1)(w)1-ε×(a)1-ε-fE-fD

=(γ-1)(w)1-ε×eε-1-fE-fD

►出口的利润:

出口的边际成本wa(t+1)

πX=pq-wa(t+1)q-fE-fX

=γwa(t+1)×[wa(t+1)]-ε-wa(t+1)×[wa(t+1)]-ε-fE-fX

=(γ-1)(w)1-ε(t+1)1-ε×(a)1-ε-fE-fX

=(γ-1)(w)1-ε(t+1)1-ε××eε-1-fE-fX

斜率(γ-1)(w)1-ε(t+1)1-ε<(γ-1)(w)1-ε

►临界生产率:

e1ε-1e2ε-1

e∈(0,e1ε-1],退出市场

e∈(e1ε-1,e2ε-1],于国内销售

e∈(e2ε-1,∞),选择出口