古诗鉴赏题的六种问答模式.docx

《古诗鉴赏题的六种问答模式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《古诗鉴赏题的六种问答模式.docx(33页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

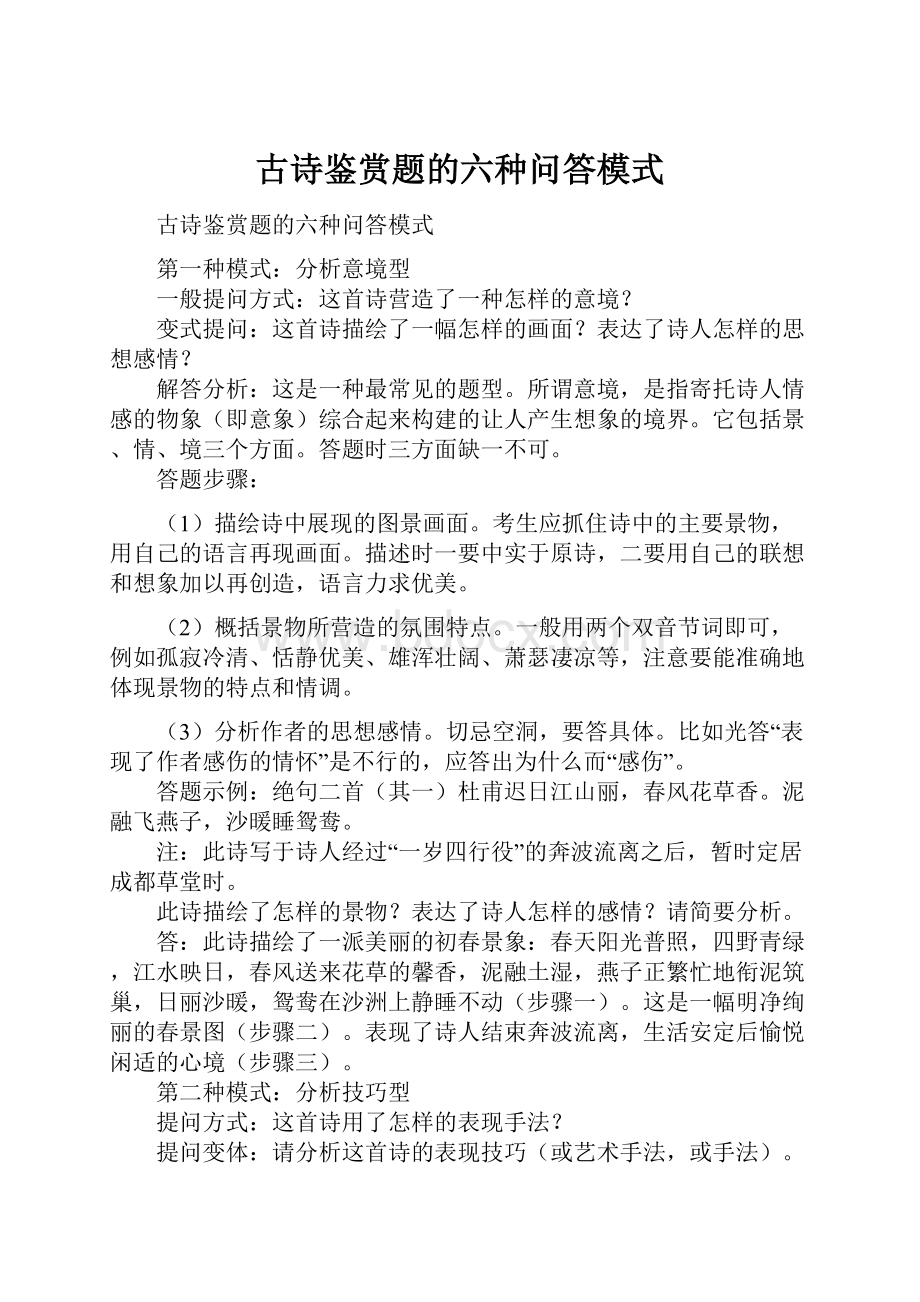

古诗鉴赏题的六种问答模式

古诗鉴赏题的六种问答模式

第一种模式:

分析意境型

一般提问方式:

这首诗营造了一种怎样的意境?

变式提问:

这首诗描绘了一幅怎样的画面?

表达了诗人怎样的思想感情?

解答分析:

这是一种最常见的题型。

所谓意境,是指寄托诗人情感的物象(即意象)综合起来构建的让人产生想象的境界。

它包括景、情、境三个方面。

答题时三方面缺一不可。

答题步骤:

(1)描绘诗中展现的图景画面。

考生应抓住诗中的主要景物,用自己的语言再现画面。

描述时一要中实于原诗,二要用自己的联想和想象加以再创造,语言力求优美。

(2)概括景物所营造的氛围特点。

一般用两个双音节词即可,例如孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉等,注意要能准确地体现景物的特点和情调。

(3)分析作者的思想感情。

切忌空洞,要答具体。

比如光答“表现了作者感伤的情怀”是不行的,应答出为什么而“感伤”。

答题示例:

绝句二首(其一)杜甫迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

注:

此诗写于诗人经过“一岁四行役”的奔波流离之后,暂时定居成都草堂时。

此诗描绘了怎样的景物?

表达了诗人怎样的感情?

请简要分析。

答:

此诗描绘了一派美丽的初春景象:

春天阳光普照,四野青绿,江水映日,春风送来花草的馨香,泥融土湿,燕子正繁忙地衔泥筑巢,日丽沙暖,鸳鸯在沙洲上静睡不动(步骤一)。

这是一幅明净绚丽的春景图(步骤二)。

表现了诗人结束奔波流离,生活安定后愉悦闲适的心境(步骤三)。

第二种模式:

分析技巧型

提问方式:

这首诗用了怎样的表现手法?

提问变体:

请分析这首诗的表现技巧(或艺术手法,或手法)。

诗人是怎样抒发自己的情感的?

有何效果?

解答分析:

表现手法是诗人用以抒发感情的手段方法,要准确答题,必须熟悉常用的一些表现手法。

表现手法分抒情手法、描写手法、修辞手法三大类。

抒情手法有直接抒情、间接抒情两种,间接抒情又分借景抒情、托物言志及托物寓理等。

描写手法主要有:

(1)衬托,分正衬和反衬;

(2)联想和想象,又叫虚实结合;(3)对比;(4)白描等。

修辞手法在古诗中经常出现的有:

(1)比兴,即先言它物引起所咏之物;

(2)比喻;(3)拟人;(4)夸张;(5)双关;(6)用典。

另外还有设问、反问、反语等。

答题步骤:

(1)准确指出用了何种手法;

(2)结合诗句阐释说明作者是怎样运用了这种手法的;(3)此手法有效传达出诗人怎样的感情。

答题示例:

早行陈与义露侵驼褐晓寒轻,星斗阑干分外明。

寂寞小桥和梦过,稻田深处草虫鸣。

此诗主要用了什么表现手法?

有何效果?

答:

主要用了反衬手法(步骤一)。

天未放亮,星斗纵横,分外明亮,反衬夜色之暗;“草虫鸣”反衬出环境的寂静(步骤二)。

两处反衬都突出了诗人出行之早,心中由漂泊引起的孤独寂寞(步骤之三)。

第三种模式:

分析语言特色

提问方式:

这首诗在语言上有何特色?

提问变体:

请分析这首诗的语言风格或谈谈此诗的语言艺术。

解答分析:

这种题型不是要求揣摩个别字词运用的巧妙,而是要品味整首诗表现出来的语言风格。

能用来答题的词一般有:

清新自然、朴实无华、华美绚丽、明白晓畅、多用口语、委婉含蓄、雄浑豪放、笔调婉约、简练生动……

答题步骤:

(1)用一两个词准确点明语言特色:

(2)用诗中有关语句具体分析这种特色;

(3)指出表现了作者怎样的感情。

答题示例:

春怨盖嘉运打起黄莺儿,莫叫枝上啼。

啼时惊妾梦,不得到辽西。

请分析此诗的语言特色。

答:

此诗语言特点是清新自然,口语化(步骤一)。

“黄莺儿”是儿化音,显出女子的纯真娇憨。

“啼时惊妾梦,不得到辽西”用质朴的语言表明了打黄莺是因为它惊扰了自己思念丈夫的美梦(步骤二)。

这样就非常自然地表现了女子对丈夫的思念之情(步骤三)。

第四种模式:

炼字型

提问方式:

这一联中最生动传神的是什么字?

为什么?

提问变体:

某字历来为人称道,你认为它好在哪里?

解答分析:

古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。

答题时不能把该字孤立起来谈,得放回原句中,并结合全诗的意境情感来分析。

答题步骤:

(1)解释该字在句中的含义;

(2)展开联想把该字放入原句中描述景象;

(3)点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。

答题示例:

南浦别白居易南浦凄凄别,西风袅袅秋。

一看肠一断,好去莫回头。

前人认为,“看”字看似平常,实际上非常传神,它能真切透露出主人公的形象。

你同意这种说法吗?

为什么?

答:

同意。

“看”,在诗中指回望(步骤一)。

离人孤独地走了,还频频回望,每一次回望,都令自己肝肠寸断。

此字让我们仿佛看到了抒情主人公泪眼朦胧、想看又不愿看的形象(步骤二)。

只一“看”字,就淋漓尽致地表现了离别的酸楚(步骤三)。

第五种模式:

一词领全诗型

提问方式:

某词是全诗的关键,为什么?

解答分析:

古诗非常讲究构思,往往一个字或一个词就构成全诗的线索、全诗的感情基调、全诗的思想,抓住这个词命题往往可以以小见大,考出学生对全诗的把握程度。

答题步骤:

(1)该词对突出主旨所起的作用。

(2)从该词在诗中结构上所起的作用考虑。

答题示例:

春夜洛城闻笛李白谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?

前人在评论这首诗时曾说,“折柳”二字是全诗的关键。

诗中“折柳”的寓意是什么?

你是否同意“关键”之说?

为什么?

答:

“折柳”是离别的同义语,寄寓了羁旅在外的人对故乡的思念之情,这首曲子富有惜别怀远之意。

(步骤一)。

本诗抒写了思乡之情,而这种思乡之情是从听到“折柳”曲的笛声引起的,可见“折柳”是全诗的关键(步骤二)。

第六种模式:

观点不同型

提问方式:

有人这样认为,有人那样认为,你觉得呢?

提问变体:

有人认为某字用得好,有人认为某字用得好,你认为呢?

解答分析:

依据原诗词作答,一定要从原诗词中找到原因、理由。

答题步骤:

找到原诗句中的关键几点,分条作答,用翻译的形式就可以。

答题示例:

次北固山下王湾客路青山外,行舟绿水前。

湖平两岸失,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达,归雁洛阳边。

注:

北固山,在今江苏镇江市,北临长江。

此诗或题《江南意》。

此诗第二联“湖平两岸失”,有的版本作“湖平两岸阔”,你觉得“失”与“阔”,哪个字更好?

为什么?

解释第三联的意思,并分析其情与景的关系。

答:

说“失”字更好,因为它生动地描摹出江岸因春潮高涨而与水平面平齐似乎消失了的主观视觉形象;说“阔”字更好,因为它直抒胸臆地表达了春潮把江面变得渺远无际,所以视野十分开阔的强烈感受,且读起来与“悬”字对应,声调似也更为响亮。

第三联是说红日紧贴尚未褪尽的夜色在江面升起,旧年还没有过完而江面上已经春意盎然。

此联看似写景,而昼夜轮回、季节更替、时光流逝、游人未尽的思乡之情已经暗寓其中。

古诗词答题基本模式及相关知识

第一种模式:

分析意境型

分析意境型的古诗鉴赏题设题方式是:

(1)这首诗营造了一种怎样的意境?

(2)这首诗描绘了一幅怎样的画面?

表达了诗人怎样的思想感情?

答题的一般思路是:

所写的意象+意象的特点是什么+艺术效果+包含的诗人的感情。

(1)描绘诗中展现的图景画面。

我们抓住诗中的主要景物,用自己的语言再现画面。

描述时一要忠实于原诗,二要用自己的联想和想象加以再创造,语言力求优美。

(2)概括景物所营造的氛围特点。

一般用两个双音节词即可,例如孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉等,主要准确地体现景物的特点和情调。

(3)分析作者的思想感情。

切忌空洞,要答具体。

比如光答“表达了作者感伤的情怀”是不行的,应答出为什么而“感伤”。

例一:

(2004年福建卷)阅读下面一首诗,完成下面的题目

秋夜 (朱淑真)

夜久无眠秋气清,烛花频剪欲三更。

铺床凉满梧桐月,月在梧桐缺处阴。

1、此诗无一“情”字,而无处不含“情”字。

请从三、四两句中找出最能体现诗人感情的一个字,并在全诗整体感悟的基础上,简要分析诗人在这两句诗中是如果营造意境的。

答:

最能体现诗人感情的是“凉”。

“凉”字既写天凉,又写心境孤寂(或心凉)。

由床上之月写到天上之月,过渡(顶针)巧妙,愁情、凉床、月影和梧桐,共同营造出孤寂(离愁别怨)的意境。

例二:

(05年辽宁卷)阅读下面两首诗,然后回答问题。

江宁夹口三首(其三) 舟下建溪

宋•王安石 宋•方惟深

落帆江口月黄昏,小店无灯欲闭门。

客航收浦月黄昏,野店无灯欲闭门。

侧出岸沙枫半死,系船应有去年痕。

倒出岸沙枫半死,系舟犹有去年痕

1、两首诗的首句均用了“月黄昏”三个字,且用意基本相同。

请问,两诗借此营造的是一种什么氛围?

表达的又是怎样的心绪?

请结合诗的具体内容简要赏析。

答:

“月黄昏”三字为两诗营造氛围、表达心绪定下了基本色调。

客船、“无灯”野(小)店、“半死”枫树,这一切都笼罩在昏黄的月光中,暗淡朦胧,(步骤一)营造了一种凄迷、萧索、沉寂的氛围,(步骤二)表达了诗人孤寂怅惘的心绪。

(步骤三)

2、两首诗的末句,一用“应有”,一用“犹有”,哪个更好?

为什么?

请简要赏析。

可以有三种答案:

①“应有”更好。

“应有”二字蕴含丰富,传达出了诗人在孤寂中力寻旧影时的复杂心情,其中既有希冀与自信,也有失意与怅惘,更有寻而未见的不甘心,可谓传神之笔;“犹有”二字则无此意趣。

②“犹有”更好。

“犹有”二字,自然道出,却出人意料,去年系舟的痕迹还保存到现在,说明在此停留的旅客不多,进一步传达出了诗人那种孤寂怅惘的心绪;而“应有”二字却不能道出此意。

③二者各有其妙。

(理由见上)

第二种模式:

分析技巧型

这种类型设题方式是:

(1)这首诗用了怎样的表现手法?

(2)请分析这首诗的表现技巧(或艺术手法、或手法)。

诗人是怎样抒发自己的情感的?

有何效果?

答题的一般思路是:

(1)准确指出用了何种手法。

(2)结合诗句阐释为什么是用了这种手法。

(3)此手法有效传达出诗人怎样感情。

其表达的格式是:

这首诗采用了(表达方式、修辞手法、表现手法)技法,写出了(意象)的(某某)特点,表现了(突出了)(某某)思想、感情,起到了(某某)作用。

例三:

阅读下面一首诗,完成下面的题目

早 行 (陈与义)

露侵驼褐晓寒轻,星斗阑干分外明。

寂寞小桥和梦过,稻田深处草虫鸣。

1、此诗主要用了什么表现手法?

有何效果?

答:

主要用了反衬手法,(步骤一)天未放亮,星斗纵横,分外明亮,反衬夜色之暗;“草虫鸣”反衬出环境的寂静,(步骤二)两处反衬都突出了诗人出行之早,心中由飘泊引起的孤独寂寞。

(步骤三)

例四:

(2004年天津卷)阅读下面一首诗,完成下面的题目

听蜀僧濬弹琴 (李白)

蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰。

为我一挥手,如听万壑松。

客心洗流水,余响入霜钟。

不觉碧山暮,秋云暗几重。

注:

①绿绮:

古代名琴。

②流水:

借用“高山流水”典故。

1、结合全诗谈谈你对第四联“不觉碧山暮,秋云暗几重”的理解。

答:

主要用了侧面描写,(步骤一)诗人听完蜀僧弹琴,举目四望,不知从什么时候开始,青山已罩上一层暮色,灰暗的秋云重重叠叠,布满天空。

时间过得真快啊!

(步骤二)写诗人沉醉于琴声之中的状态,侧面描写了琴声的魅力。

(步骤三)

例五:

阅读下面两首唐诗,根据提示,完成赏析。

越中览古 (李白)

越王勾践破吴归,战士还家尽锦衣。

宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞。

石头城 (刘禹锡)

山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。

淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。

1、问:

从艺术手法的角度分析这两首诗的异同?

答:

相同点:

两首诗都采用了对比反衬手法,(步骤一)把历史上得意君王的一场春梦,与现实显示出这一梦境的残破景象——为辉煌历史哀鸣的翻飞“鹧鸪”和为辉煌历史见证的“旧时”月亮,各自形成对比。

《越中览古》以“只今惟有”反跌一笔,振起全篇。

《石头城》以“旧时月”暗转,隐隐反照的是东晋到南朝近三百年的历史,(步骤二)两首诗共同传递出一种深沉的历史悲凉感。

(步骤三)

不同点:

《越中览古》由历史典故发轫,由昔向今延伸,侧重状昔日的繁华,引渡到现实情景,勾勒出一幅动态图画;《石头城》从今往昔推移,反方向运作,侧重描绘今之荒凉,定格于一个静态镜头。

第三种模式 分析语言特色

这种类型设题方式是:

(1)这首诗在语言上有什么特色?

(2)请分析这首诗的语言风格。

谈谈此诗的语言艺术。

其答题思路是:

(1)用一两个词准确点明语言特色。

(2)用诗中有关语句具体分析这种特色。

(3)指出表现了作者怎样的感情。

答题格式是:

总体评价+结合字句分析形式和内容上的艺术效果+所表现的诗人的感情

例六:

阅读下面一首诗,完成下面的题目

春怨

打起黄莺儿,莫叫枝上啼。

啼时惊妾梦,不得到辽西。

1、请分析此诗的语言特色。

答:

此诗语言特点是清新自然、口语化,(步骤一)“黄莺儿”是儿化音,显出女子的纯真娇憨,“啼时惊妾梦,不得到辽西”用质朴的语言表明了打黄莺是因为它惊扰了自己思念丈夫的美梦,(步骤二)这样非常自然地表现了女子对丈夫的思念之情。

(步骤三)

例七:

(2004年江苏卷)阅读下面一首诗,完成下面的题目

征人怨 (柳中庸)

岁岁金河复玉关,朝朝马策与刀环。

三春白雪归青冢,万里黄河绕黑山。

1、为什么说这是一首边塞诗?

结合诗句具体说明。

答:

此诗语言特点是慷慨悲凉,(步骤一)诗句中有金河、玉关、青冢、黄河、黑塞等边塞地名,写征人的戍边生活。

“马策”即马鞭。

“刀环”,刀柄上的铜环。

马策,刀环虽小而微,足以引起对征戍之事的一系列联想,(步骤二)我们不仅看到征戍之地的寒苦与荒凉,也可以感受到征人转战跋涉的苦辛。

征人的怨情也跃然纸上。

(步骤三)

2、诗题为“征人怨”,通篇虽无“怨”字,但句句有“怨情”,请作简要赏析。

答:

1、怨年年岁岁频繁调动。

2、怨时时刻刻练兵备战。

3、怨气候酷寒。

4、怨景色单调。

第四种模式:

一词领全诗型

一词领全诗型鉴赏题设题方式:

古诗非常讲究构思,往往一个字或一个词就构成全诗的线索,全诗的感情基调、全诗的思想,抓住这个词命题往往可以以小见大,考出考生对全诗的把握程度。

其答题思路是:

(1)该词对突出主旨所起的作用。

(2)从该词在诗中结构上所起的作用考虑。

例八:

(02年全国卷)阅读下面一唐诗,完成下面的题目

春夜洛城闻笛 (李白)

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?

1、“折柳”二字是全诗的关键,“折柳”寓意是什么?

你是否同意“关键”之说,为什么?

答:

“折柳”的寓意是“惜别怀远”,而诗歌的主旨正是思乡之情,(步骤一)这种思乡之情是从听到“折柳”曲的笛声引起的,(步骤二)可见“折柳”是全诗的关键。

第五种模式、炼字型

提问方式:

这一联中最生动传神的是那一个字?

为什么?

解答分析:

古人作诗讲究炼字,这种题型要求品味这些经过锤炼的字的妙处。

答题时不能把该字孤立起来读,应放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。

答题范式:

释含义(解释该字在句中的含义)+描景象(把该字放入原句中描述景象)+点情境(点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情)

例九:

阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

(2003年全国卷第三世界题)

过香积寺 (王维)

不知香积寺,数里入云峰。

古木无人径,深山何处钟。

泉水咽危石,日色冷青松。

薄暮空潭曲,安禅制毒龙。

注:

安禅:

佛家语,指闭目静坐,不生杂念。

毒龙:

指世俗杂念。

1、古人评诗时常用“诗眼“的说法,所谓”诗眼“往往是指一句诗中最精炼传神的一个字,你认为这首诗第三联中两句中的”诗眼“分别是哪一个字?

为什么?

请结合全诗简要赏析。

答:

“诗眼“分别是”咽“和”冷“。

山中的流泉由于岩石的阻拦,发出低呤,仿佛呜咽之声。

照在青松上的日色,由于山林幽暗,似乎显得阴冷(释含义,描景象)。

“咽”、“冷”两字绘声绘色、精练传神地显示了山中幽静孤寂的景象(意境)(点情境)

第六种模式 观点不同型(诗论评析型)

提问方式:

有人这样认为,有人那样认为,你觉得呢?

解答分析:

依据原诗(词)作答,一定要从原诗(词)中找到理由、原因。

解题模式三步走:

第一步:

明确诗论涵义。

(一般情况答题者心知肚明就成,不一定在答题中写出来)第二步:

简洁语言表明自己的观点,或赞同,或反对,或批,或贬,言之有理。

第三步:

结合诗句自圆其说地分析,以之证明自己的观点。

例十:

2005年福建卷阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

与夏十二登岳阳楼(唐 李白)

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

1、诗中的“雁引愁心去”一句,有的版本写作“雁别秋江去”,你认为那一句更妙,为什么?

“雁引愁心去”一句更妙。

“雁引愁心去”一句运用了拟人手法,写出了李白流放遇赦的高兴心情,这一句写大雁有意为诗人带走愁心,下句写君山有情为诗人衔来好月,愁去喜来,互相映衬,“引愁心”比“别秋江”更富有感情色彩,更新颖。

(答“雁别秋江去”一句更妙也可,只要言之有理即可。

)

2、对第三联“云间连下榻,天上接行杯”所运用的艺术表现手法做简要分析。

答:

第三联运用夸张手法,(步骤一)写出了岳阳楼高耸入云的情状,同时这两句诗想象神奇,在云间连榻,在天上“行杯”,写出了诗人恍若置身仙境的情景。

(步骤二)

例十一:

2007年山东卷:

14、阅读下面一首清诗,然后回答问题。

出关①(徐兰)

凭山俯海古边州,旆②影翻飞见戍楼。

马后桃花马前雪,出关争得不回头?

[注]①关,指居庸关。

②旆(pèi),旌旗。

1、诗的前两句,有的版本作“将军此去必封侯,士卒何心肯逗留”,与本诗相比,你更喜欢哪一种,请简要说明理由。

答:

更喜欢本诗。

本诗前两句点出居庸关的雄壮气势,景物描写鲜明生动,为后面抒怀作了铺垫。

“将军”两句缺乏形象感,并且与全诗思乡的情感内容不相称。

以上六种答题范式只是一种模板,它可以使广大考生明晰答题的正确指向,至于在这个框架内具体填写什么内容,还需要广大的考生对全诗作悉心的口味和揣摩。

只有将“正确指向”和“准确内涵”有机结合起来,才能抢占古诗词鉴赏的制高点。

相关知识补充:

诗歌鉴赏:

两诗对比,抓住一点、意象,具体分析。

重点考查动词和形容词。

1、古代诗歌从内容上看,分为山水田园诗(田园隐居生活,“诗中有画”,环境清幽、幽静,生活闲适,语言清新淡雅),边塞诗(建功立业,报效祖国),咏史诗(忧国忧民),闺怨诗(思亲厌战),感遇诗(理想与现实的矛盾,报国无门,怀才不遇,年老功业无成),送别诗(友情),思乡诗,咏物诗,民生诗。

除纯写景及哲理诗外,特点是先写景,叙事,后抒情。

2、艺术特色:

构思精巧,联想丰富,音律和谐,重章叠字,对仗工整,境界高远。

3、风格流派:

现实主义,浪漫主义(联想,想象,比喻,夸张,反映高洁品质或理想不得实现的思想);豪放词派(爱国情怀或报国无门,功业无成的思想),婉约词派(反映个人情感)。

刚健、雄奇、悲壮、旷达、苍凉、沉郁、飘逸、委婉、含蓄、缠绵、清新、明丽、秀美、恬淡、凄美、明快等。

4、思想感情:

迷恋、忧愁、惆怅、寂寞、伤感、孤独、烦闷、恬淡、闲适、欢乐、仰慕、激愤,坚守节操、忧国忧民等。

5、反映古诗结构特点的词语:

开门见山、逐层推进、环环相扣、前后呼应等。

6、反映古诗表达效果的词语:

真挚感人、动人心魄、催人泪下、意境高远、情景交融、耐人寻味、言有尽而意无穷等。

7、解题思路:

诗题――作者――作品(诗句、意象)――注释

①关注注解、诗题,结合作家、作品、风格流派,把握诗歌主题、意境②避免空谈、无边分析,要有实质性的亲密接触③关照考点、结合术语、有理分析。

④标点规范,语句通顺,卷面整洁。

第一种模式:

分析意境型

一般提问方式:

这首诗营造了一种怎样的意境?

变式提问:

这首诗描绘了一幅怎样的画面?

表达了诗人怎样的思想感情?

解答分析:

这是一种最常见的题型。

所谓意境,是指寄托诗人情感的物象(即意象)综合起来构建的让人产生想象的境界。

它包括景、情、境三个方面。

答题时三方面缺一不可。

答题步骤:

(1)描绘诗中展现的图景画面。

考生应抓住诗中的主要景物,用自己的语言再现画面。

描述时一要忠实于原诗,二要用自己的联想和想象加以再创造,语言力求优美。

(2)概括景物所营造的环境氛围特点。

一般用两个双音节词即可,例如孤寂冷清、恬静优美、清新明丽、雄浑壮阔、悲壮慷慨、萧瑟凄凉等,注意要能准确地体现景物的特点和情调。

(3)分析作者的思想感情。

切忌空洞,要答具体。

比如光答“表达了作者感伤的情怀”是不行的,应答出为什么而“感伤”。

答题示例:

1.(8分)阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

绝句二首(其一)

杜 甫

迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

注:

此诗写于诗人经过“一岁四行役”的奔波流离之后,暂时定居成都草堂时。

此诗描绘了怎样的景物?

表达了诗人怎样的感情?

请简要分析。

答:

此诗描绘了一派美丽的初春景象:

春天阳光普照,四野青绿,江水映日,春风送来花草的馨香,泥融土湿,燕子正繁忙地衔泥筑巢,日丽沙暖,鸳鸯在沙洲上静睡不动(步骤一)。

这是一幅明净绚丽的春景图(步骤二)。

表现了诗人结束奔波流离生活安定后愉悦闲适的心境(步骤三)。

2.阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

竹窗闻风寄苗发司空曙

李 益

微风惊暮坐,临牖思悠哉。

开门复动竹,疑是故人来。

时滴枝上露,稍沾阶下苔。

何当一入幌,为拂绿琴埃。

苗发、司空曙是李益诗友。

(1)诗以“微风”开头,并贯穿全篇。

请对此作具体说明。

(2)“时滴枝上露,稍沾阶下苔”两句渲染了什么样的氛围?

表达了作者什么样的心情?

(3)诗中哪一句可以使人联想到“知音”的故事?

答案:

(1)傍晚时分,微风吹采,惊动了诗人,激起了对友情的渴念,盼友人来到;诗人谛听微风悄悄吹开院门,轻轻吹动竹丛,真的好像是友人来了;不觉时已入夜,微风吹落枝叶上的露珠,滴落在阶下的青苔之上;可惜风太小了,不能掀帘进屋来,风啊!

什么时候能为我拂掉琴上的尘埃呢?

可见全诗紧紧围绕“微风”进行艺术构思,因风而思故人,借风以寄思情,这微风是激发诗人思绪的触媒,是盼望故人相见的寄托,是全诗的线索。

(2)颈联写道:

不觉时已入夜,微风掠过竹丛,枝叶上的露珠不时滴落下来,那久无人迹的石阶下早巳蔓生青苔,滴落的露水已渐渐润泽了苔色。

多么清幽静谧的境界,多么深沉的寂寞和思念,诗人感到格外孤独寂寞。

练习1

西 楼

曾 巩

海浪如云去却回,北风吹起数声雷。

朱楼四面钩疏箔,卧看千山急雨来。

这首诗描写了什么景象?

这首诗表达了诗人怎样的情感?

请简析之。

[解答] 连天的海浪伴随着阵阵雷声汹涌而来,在北风的呼啸中波浪不断拍打堤岸,又咆哮着远去,这首许描写了海滨暴风雨来临前的壮美景象,渲染了“山雨欲来风满楼”的雄伟气势。

表达了诗人开阔的胸襟和内心的豪情。

暴风雨将临,按常理本当关门闭户躲避,但诗人却高挂起帘子,敞开窗户,为的是能够饱览