苏联社会主义改革与挫折教案学案精品.docx

《苏联社会主义改革与挫折教案学案精品.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《苏联社会主义改革与挫折教案学案精品.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

苏联社会主义改革与挫折教案学案精品

苏联社会主义改革与挫折教案学案【精品】

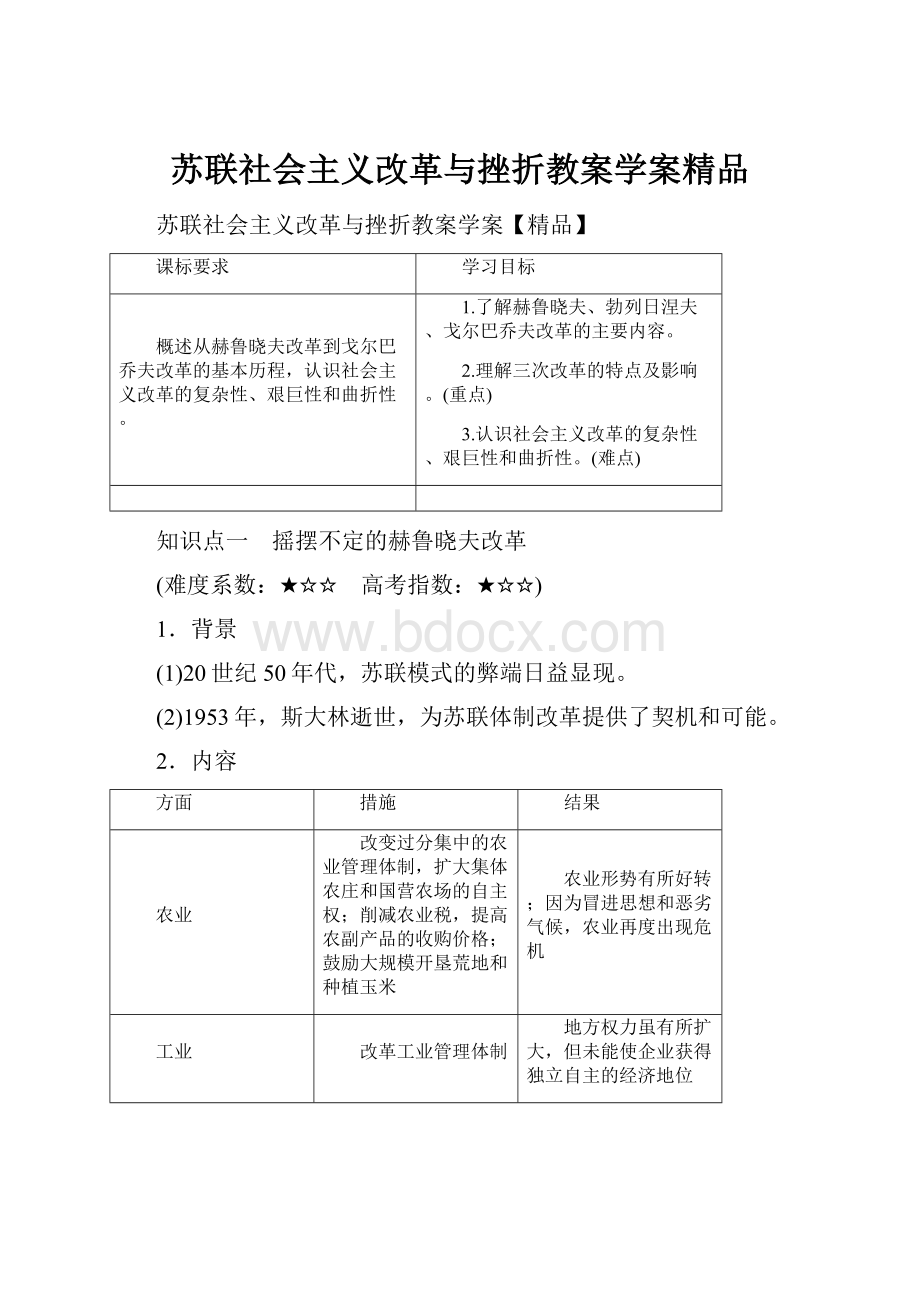

课标要求

学习目标

概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历程,认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。

1.了解赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫改革的主要内容。

2.理解三次改革的特点及影响。

(重点)

3.认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。

(难点)

知识点一 摇摆不定的赫鲁晓夫改革

(难度系数:

★☆☆ 高考指数:

★☆☆)

1.背景

(1)20世纪50年代,苏联模式的弊端日益显现。

(2)1953年,斯大林逝世,为苏联体制改革提供了契机和可能。

2.内容

方面

措施

结果

农业

改变过分集中的农业管理体制,扩大集体农庄和国营农场的自主权;削减农业税,提高农副产品的收购价格;鼓励大规模开垦荒地和种植玉米

农业形势有所好转;因为冒进思想和恶劣气候,农业再度出现危机

工业

改革工业管理体制

地方权力虽有所扩大,但未能使企业获得独立自主的经济地位

政治

批判对斯大林的个人崇拜;进行大规模平反冤假错案活动

未找到个人崇拜产生的真正根源;赫鲁晓夫自身也陷入个人崇拜的泥淖

3.影响

(1)积极:

揭开了苏联改革的序幕,在一定程度上冲击了苏联模式。

(2)局限性:

对苏联模式缺乏科学的认识,未能从根本上打破苏联模式的框架。

4.结果:

各种矛盾日益突出,赫鲁晓夫被迫下台。

[深化拓展]

赫鲁晓夫改革的失败给后世留下怎样的启示?

(1)改革应该有正确的科学理论作指导,用科学理论来指导实践活动,避免盲目性和无计划性。

(2)改革应在批判地继承前人成果的基础上进行,而不是全盘否定前人的成果。

阅读课本第一目及下面材料。

材料 在伴有行政命令式的要求之下,(苏联)玉米的播种面积迅速扩大……被“排挤”的农作物比玉米更适合当地的土壤和气候条件;玉米在很多地方因生长条件欠佳和管理不善,产量并不理想,作为饲料的青玉米营养价值也没有预期的那样高。

——摘编自《赫鲁晓夫执政史》

根据材料并结合所学知识,概述赫鲁晓夫大力推广种植玉米给苏联农业带来的不良后果及其原因。

[提示] 后果:

种植玉米挤占了耕地,导致其他粮食作物减产;玉米产量和质量都未达到预期目标。

原因:

急于实现不切实际的赶超目标,追求霸权地位;凭主观意志办事,不顾不同地区的自然地理条件;用行政命令强制推广;生产管理不善;等等。

1.(2018·全国卷Ⅲ)1959年,苏共二十一大讨论通过了七年经济计划,规定七年内工业生产总值提高80%,其中发电量、钢铁产量都要求成倍增长。

这反映出七年经济计划( )

A.未能摆脱苏联模式

B.是应对马歇尔计划的举措

C.是新经济政策的延续

D.加强了国家对经济的控制

解析:

根据材料中苏共二十一大的决议,可知仍将重点放在工业化发展方面,尤其注重重工业的发展,且仍是通过行政命令发展经济,说明七年计划并未摆脱苏联模式,A正确。

马歇尔计划是1947年提出的,以苏联为首的社会主义阵营的应对举措是1949年建立了经济互助委员会,B错误。

新经济政策强调利用市场和商品货币关系发展经济,与题干中制订经济发展计划不符,C错误。

材料仅提到了七年计划的内容,不能反映出这种计划的结果,所以据材料不能判断出是否加强了对经济的控制,D错误。

答案:

A

2.(2017·全国卷Ⅲ)1953年,苏共中央决定,改变集体农庄劳动报酬发放办法,由以前每年发放一次物质报酬改为按季度或者按月发放,同时在一些集体农庄试行工资制度,农民可以像工人一样每月领取工资。

这一措施旨在( )

A.调动农民的生产积极性

B.改变计划经济管理体制

C.消除城乡之间的差别

D.推动农民走集体化道路

解析:

由材料中的“由以前每年发放一次物质报酬改为按季度或按月发放,同时在一些集体农庄试行工资制度,农民可以像工人一样每月领取工资”可知,这种做法使集体农庄农民的生活得到相应的保障,旨在调动农民的生产积极性,A正确。

答案:

A

知识点二 逐渐停滞的勃列日涅夫改革

(难度系数:

★☆☆ 高考指数:

★☆☆)

1.内容:

重点进行工业改革,推行“新经济体制”。

2.影响

(1)积极性:

①对高度集中的经济管理体制产生一定的冲击作用。

②国民经济在一定程度上获得发展,人民生活水平逐步提高。

③军事实力和综合国力增强,成为与美国匹敌的超级大国。

(2)局限性:

没有改变优先发展重工业的基本政策。

3.结果

(1)经济发展呈现停滞和下降趋势。

(2)各种矛盾滋生,苏联陷入困境。

[深化拓展]

赫鲁晓夫改革和勃列日涅夫改革有何异同点?

(1)同:

①目的:

都是为了解决苏联模式的弊端。

②结果:

赫鲁晓夫改革收效甚微,勃列日涅夫改革初期效果明显,后期停滞不前。

③原因:

两者都没有从根本上破除苏联模式,是对原有体制的小修小补。

(2)异:

内容有所不同,赫鲁晓夫改革的重点在农业,勃列日涅夫改革的重点在工业。

阅读课本第二目及下面材料。

材料 1964年上台的领导人甚至不想去使国内政策恢复活力。

经济方面的改革也是短命的,很快被俄国历史上最盛行的无所不在的行政命令、官僚主义的管理作风和管理方法所代替。

——格·阿·阿尔巴托夫对勃列日涅夫18年执政生涯的评价

依据材料并结合所学知识,说明勃列日涅夫改革的成效。

[提示] 说明:

①改革使苏联的国民经济获得一定程度的发展,人民生活水平有了提高,军事实力和综合国力也大为增强,一跃成为与美国相匹敌的超级大国。

②但从20世纪70年代开始,勃列日涅夫过分追求稳定,改革的步伐逐渐放慢,经济发展呈停滞和下降趋势。

1.1965年苏联新一轮改革开始实施,国家给企业下达的指标,由原来的八类二十多项减为六类九项,强调基建投资的资金来源与企业经营活动结果之间要挂钩,相当一部分利润应留给企业。

这些措施体现了( )

A.赫鲁晓夫时期积极改革和应对计划经济体制

B.企业自主权问题得到实质性解决

C.指令性计划的做法得到改变

D.勃列日涅夫改革具有合理性与必要性

解析:

1965年是勃列日涅夫执政时期,A错误;B、C两项不符合材料“国家给企业下达的指标”,排除;材料反映的是勃列日涅夫改革时期,国家减少了对企业的干预,加强了企业的自主权,对促进工业发展具有合理性与必要性,D正确。

答案:

D

2.勃列日涅夫时期,苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮或导弹,军工生产接近国民生产总值的40%。

从长远来看,这一现象对苏联社会发展产生的最大影响是( )

A.人民生活水平提高

B.国民经济比例严重失调

C.科技水平大大提高

D.民用工业迅速发展

解析:

从材料信息可以看出,苏联片面发展重工业,尤其是军事工业,这导致国民经济比例严重失调,妨碍了社会的发展和进步。

答案:

B

知识点三 莫斯科落日

(难度系数:

★☆☆ 高考指数:

★☆☆)

1.戈尔巴乔夫改革

领域

内容

结果和影响

经济

制定“加速发展战略”;重视科技;用经济管理的方式代替行政命令

改革难以奏效,将改革重心转向政治领域

政治

用“人道的、民主的社会主义”思想取代“科学社会主义”;倡导“民主化”和“公开性”,纵容自由化思想;推行政治多元化,实行多党制

改革背离了社会主义道路;造成了党内和社会上的思想混乱;从根本上动摇了苏联共产党在国家政治体系中的领导地位;经济连年滑坡;民族分裂运动愈演愈烈;苏联解体

2.苏联解体

(1)开始:

1991年8月,《苏维埃主权共和国联盟条约》将苏联变成松散的邦联。

(2)加速:

“八一九”事件后,苏联国家政权发生质变。

(3)解体:

1991年12月21日,《阿拉木图宣言》签署。

[轻巧识记] 苏联经济改革可归纳为“一、一、三”

(1)一个模式:

苏联模式。

(2)一个结果:

都以失败告终。

(3)三次改革:

赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革。

阅读课本第三目第一至第四自然段及下面材料。

材料 史学家叶梅利亚诺夫撰文写道:

“当斯大林逝世之际,他给俄罗斯留下什么?

俄罗斯当时是世界上数一数二的强国!

那些指责斯大林的人(戈尔巴乔夫等)却用其双手毁灭了这个超级大国!

”

简述“戈尔巴乔夫等”是如何“用其双手毁灭了这个超级大国”的。

[提示] 戈尔巴乔夫在经济改革上没有取得预期成果;在政治改革上,以“人道的、民主的社会主义”思想取代“科学社会主义”,使改革走进误区;1990年,苏共放弃领导地位,实行多党制;1991年,俄罗斯等11个加盟共和国成立独联体。

史论形成 苏联改革的经验教训及对我们的启示

1.经验教训

(1)改革需要一个相对和平稳定的政治环境。

(2)需要大胆突破传统的束缚,要有探索创新和实事求是的精神。

(3)要有全面和一贯的改革思路、政策和配套措施,不能急躁冒进,也不能保守停滞,更不能改变改革的正确方向。

(4)要妥善处理好改革过程中遇到的各种阻力和矛盾,保证改革的顺利、有序进行。

2.启示

(1)社会主义制度需要在发展的道路上进行自我调整和自我完善。

(2)社会主义改革要坚持从实际出发,实事求是,走适合本国国情的发展道路。

(3)改革是一项复杂的系统工程,不可能一帆风顺,必然具有复杂性、曲折性和艰巨性。

(4)改革要关注人民大众的生活。

1.与赫鲁晓夫改革相比,戈尔巴乔夫改革的突出特点是( )

A.打开了社会主义改革的闸门

B.以农业作为改革的突破口

C.提出“民主化”和“公开性”

D.扩大集体农庄和国营农场自主权

解析:

赫鲁晓夫改革并没有从根本上打破苏联模式;戈尔巴乔夫改革从经济开始,以政治为重点,对政治、经济进行了重大改革,在政治上提出“人道的、民主的社会主义”思想。

答案:

C

2.1990年,苏共党内的思想十分混乱,自由化思潮严重泛滥,从全盘否定斯大林发展到彻底否定十月革命和苏联70多年的历史,反对列宁主义和马克思主义,反对共产党和社会主义制度。

苏共领导层内的斗争不断加剧,党组织和国家政权陷入半瘫痪状态。

这说明苏联( )

A.经济体制改革未触及苏联模式

B.思想僵化引发社会各种矛盾

C.政治改革偏离方向,导致政局失控

D.戈尔巴乔夫的改革出师不利

解析:

从1990年可判断是戈尔巴乔夫改革时期,戈尔巴乔夫经济体制已经触及苏联模式,A错误;思想僵化与材料中自由化思潮的严重泛滥不符,B错误;“从全盘否定斯大林发展到彻底否定十月革命和苏联70多年的历史,反对列宁主义和马克思主义,反对共产党和社会主义制度”,说明改革偏离社会主义方向,“从党组织和国家政权陷入半瘫痪状态”说明政局失控,C正确;本题侧重考查苏联出现的问题,而不是戈尔巴乔夫的改革的问题,D错误。

答案:

C

史论要旨·晨读晚记

知识串联·网络建构

1.赫鲁晓夫改革是突破苏联模式的一次不成功的尝试。

2.戈尔巴乔夫的经济改革开始承认市场对经济的调节作用,但没有放弃传统的做法,最后归于失败。

3.苏联解体说明社会主义制度建立后的改革是不可能一帆风顺的,社会主义制度需要在发展中自我完善。