新药毒理学研究现状和展望毒理学论文.doc

《新药毒理学研究现状和展望毒理学论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新药毒理学研究现状和展望毒理学论文.doc(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

新药毒理学研究现状和展望

吴远洪

随着医药科技的不断进步发展,人类开发药物的技术越来越成熟,研发新型药物的周期也越来越短,特别是加上巨大的医药市场利润的诱惑,让众多药物研发企业都在日夜不停地开发新药物。

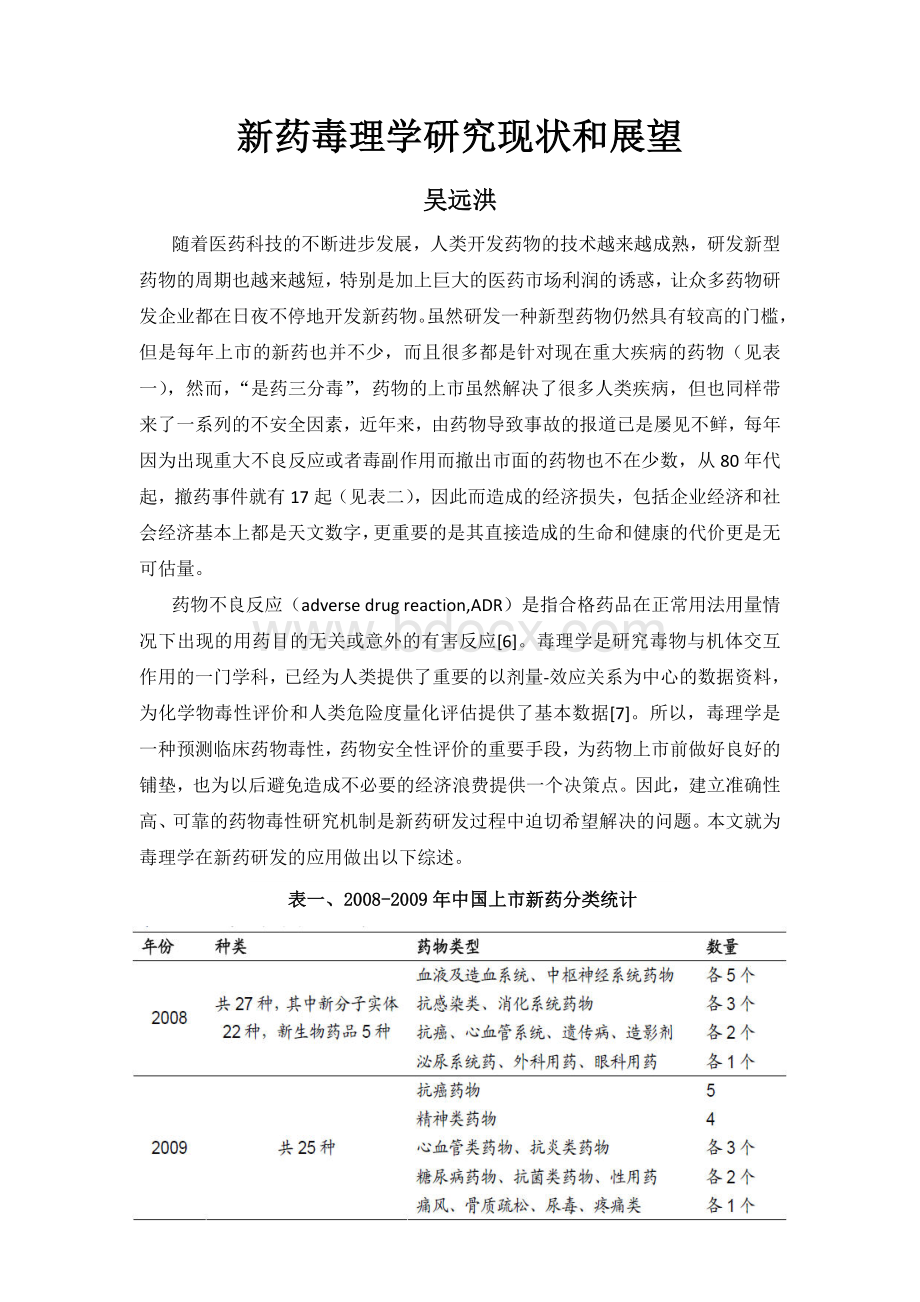

虽然研发一种新型药物仍然具有较高的门槛,但是每年上市的新药也并不少,而且很多都是针对现在重大疾病的药物(见表一),然而,“是药三分毒”,药物的上市虽然解决了很多人类疾病,但也同样带来了一系列的不安全因素,近年来,由药物导致事故的报道已是屡见不鲜,每年因为出现重大不良反应或者毒副作用而撤出市面的药物也不在少数,从80年代起,撤药事件就有17起(见表二),因此而造成的经济损失,包括企业经济和社会经济基本上都是天文数字,更重要的是其直接造成的生命和健康的代价更是无可估量。

药物不良反应(adversedrugreaction,ADR)是指合格药品在正常用法用量情况下出现的用药目的无关或意外的有害反应[6]。

毒理学是研究毒物与机体交互作用的一门学科,已经为人类提供了重要的以剂量-效应关系为中心的数据资料,为化学物毒性评价和人类危险度量化评估提供了基本数据[7]。

所以,毒理学是一种预测临床药物毒性,药物安全性评价的重要手段,为药物上市前做好良好的铺垫,也为以后避免造成不必要的经济浪费提供一个决策点。

因此,建立准确性高、可靠的药物毒性研究机制是新药研发过程中迫切希望解决的问题。

本文就为毒理学在新药研发的应用做出以下综述。

表一、2008-2009年中国上市新药分类统计

表二、历史上FDA的撤药事件

一、毒理学在药物研发的必要性

众所周知,新药研发是一个长周期、高风险、高投入和高产出的工作和过程。

其中在整个药物研发过程,临床前毒理学具有非常重要的参考价值和决策价值,其必要性不仅仅体现在经济效价上,也体现在社会价值上。

1.1毒理学的经济效价

通常情况下,新药从发现到正式上市需要10年左右的时间,2010年一种新药从研发到进入Ⅲ期临床试验所需的费用增加到19亿[1]。

所以研发一种药物是建立在庞大的资金链和漫长的研发周期基础上的,其中所付出的人力物力更是乃以计数,然而就算有多艰难研究出来的药物,因为一个不良反应也照样可以彻底毁掉这个药物,甚至是整个企业。

往往一个药物的不良反应不仅仅给人们的生命健康带来强烈的冲击,就连企业本身也难脱劫难,就算是基础坚固的百年商业帝国也一样被摧毁殆尽,这在医药历史上已不是鲜为人知的事。

因此,如果因为药物不良反应而撤出市场的话,其浪费的资源和付出的代价是相当惊人的。

新药研发经济学研究表明,新药临床试验成功率从20%提高到33%,可节省科研投入2.21亿美元,总的研发时间及药品审评时间也可缩短25%,相应节省经费1.29亿美元,二者共可节约3.5亿美元。

[2]

1.2毒理学的社会价值

药物的开发最终目的就是为了抵抗人类的疾病,让人类从痛苦的疾病之中解脱出来。

然而药物带给人的痛苦也一样是一个严重而泛滥的问题。

每年因为药物不良反应而遭受折磨的人已经占了相当大的比重。

据有关文献显示,各国住院病人发生药品不良反应的比率大约在10%到20%。

WHO评估:

中国每年约有5000万人住院,其中至少有250万人是因ADR而住院,50万人是严重的ADR,每年约死亡19万人,从而增加医药费40亿。

中国已成为世界上滥用抗生素最为严重的国家之一。

其中中国每年就有八万人死于抗生素滥用。

药物不良反应造成的社会影响往往是深远的,代价是惨重的,如反应停事件造成了世界上数万名海豹畸形儿。

因此建立一个完善的临床毒性研究机制不仅仅是一个迫切希望解决的问题,也是一个非常有价值的科学创收,因为其不只是在经济效益上是可观的,而且其拯救的更是芸芸众生。

二、毒理学的试验研究方法

毒理学研究所用的方法和技术决定于要解决的问题。

毒理学随科学发展,尤其是生物学和医学的发展也随之发展。

毒理学发展的历史证明,引进新的概念、新的理论、新的方法和技术,会导致心的边缘学科的形成,出现毒理学新的分支。

分子毒理学的形成是一个明显的见证。

在毒理学研究中只要主动引进一种新的方法或技术,就有可能开创一个新的领域,获得一批创新和领先的科研成果[3]。

通常,毒理学的相关毒性研究机制有体外研究、体内研究、分子机制研究和高容量分析等,特别是高容量分析,随着一系列“组学”的诞生让毒理学在高通量分析上有了更好的方向发展,相应地衍生出了系统毒理学。

2.1体外研究方法

体外研究方法有很多种,其本质就是分离人体某一组织或器官的细胞,来建立人体某一部分模型进行毒性实验,测出需要的毒性数据,并以此来做出评价,如用人肝细胞评价新药的肝脏毒性,用人近曲小管细胞评价新药的肾脏毒性。

这类方法所得出的结果与人本身机能的相关效应较为相似。

肝脏是药物主要的和重要的代谢器官,是药物生物转化的主要场所,大多数药物的Ⅰ相代谢和Ⅱ相代谢都是在肝脏中的肝药酶系统的参与下进行的,因此药物的体外代谢模型主要是以肝脏为基础的[5]。

体内毒性的产生可能是药物本身就具有毒性、或者存在明显蓄积毒性,也有可能是通过肝脏代谢后产生毒性,以体外肝代谢模型为基础做肝毒性试验是研究新药毒性机制和毒理学评价的一种简洁而方便的方法,特别是在研究毒性种族差异上有着重要作用。

2.2体内研究方法

在新药早起研发阶段不但应在体外而且应在动物体内进行新药毒理学评价并进行机制研究,预测新药临床前研究可能会导致的动物毒性,还应尽可能用与人相关性最好的动物进行研究。

当然最为简单的就是应用老鼠来代替人体机能来进行毒性测试,如LD50的测定和慢性毒性的测试等。

其中用于测试的实验方法也有很多,国外较为新的方法有急性毒性分级法,固定剂量试验法和固定浓度试验法。

急性毒性分级法动物用量少,但耗时长,其每次实验只选用3个设定剂量(25,200,2000mg/kg)之一,单性别3只动物进行试验,根据上一个步骤有无死亡以及死亡的动物数,决定下一步试验,根据预先设计好的判别表格进行毒性分级;固定剂量试验法使用一组固定的剂量(5,50,500或2000mg/kg),分预试验与主实验两个阶段进行,预试验采用单性别1只动物循序进行,主实验根据预试验结果,一般只需要一个剂量,雄雌动物各5只,观察出现“明显毒性”,实验终止,若不出现中毒表现,则提高一档剂量试验,若出现死亡,则需降低一档剂量试验;固定浓度试验法与固定剂量试验法相似,采用观察试验和主试验[4]。

2.3分子机制研究

这个机制是基于之前研究结果的,如果一个新药一旦被发现存在有毒性,那么就还应从药物对细胞功能的影响、修复和修复失调、药物对分子的作用等方面深入探讨毒性作用机制。

如药物引起的的基因表达失控导致细胞癌变,药物引起细胞内钙离子浓度急剧升高导致细胞稳态破坏,还有就是许多药物会使得生物大分子结构畸变而得不到修复,最终导致组织坏死和癌变,此类方式成为药物引起的细胞功能障碍。

除了细胞功能障碍,药物还会与其靶分子作用并诱发一系列的生化反应,最后导致在不同器官和水平的功能紊乱和损伤,称为药物对靶分子的毒性作用。

2.4高容量分析

基于外源性化学物的多数毒理学相关效应可直接或间接影响基因表达这一假设。

通过基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学、相互作用组学和表型组学技术,可在不同水平揭示从基因组序列和调控的改变到毒性表现的过程和机制[7]。

传统的毒理学使用大量的动物模型进行毒性测试,使用动物多、实验周期长、工作量大,并且反映毒性终点的各种表型改变、形态学指标等通常较为复杂,且常为间接指标[8]。

随着生物科学技术的发展,基于“组学”的毒理学研究技术越来越趋于成熟,已经有基因组学、蛋白质组学、代谢组学、纳米生物技术、毒性基因组学、毒性蛋白质组学、毒性代谢组学等,通称为高容量分析,其形成的分支学科称为系统毒理学。

在此将简单介绍代谢组学和基因组学在毒理学上的应用。

代谢组学通过对生物样本中所有代谢物的分析得到代谢物模式,这些模式反映的是生物体功能活动的状况,或是作为基因型的表型表现,通过分析毒性物质对机体代谢物的影响可以进行毒性评价。

以代谢组学进行毒理研究的基本方法是:

运用各种分析手段定量监测生物样本中的小分子代谢物,比较正常样本与毒性作用时样本多参数代谢物水平的动态变化,使用多元统计分析或智能算法发现一个或一组毒性作用的分子标记物,从而进行毒理作用机制研究或评价化合物毒性[9]。

如胚胎干细胞的代谢组学方法在毒理学中的应用,胚胎干细胞具有全能性,具有对药物作用反应迅速、敏感性高、干扰因素少等优点,以此发展起来的胚胎干细胞试验可以从细胞毒性,分化抑制以及分子生物学水平反映发育毒性。

目前普遍认为几乎所有毒物反应都伴随着基因表达的改变,基因表达变化的灵敏度、特异度均高于传统的毒理学指标,基因组学为毒理学提供了更加灵敏和全面的机制研究方法。

多年来的研究表明,特殊的毒性机制诱导出特异的基因表达类型,提升基因表达可能与毒性反应或者毒物诱导性损伤的细胞修复倾向是一整体[8]。

利用基因组学技术进行基因表达谱的分析,可以更高效地监测接触有害物质后基因水平的改变,并可通过化学结构的相似性和基因表达模式的匹配性来迅速确定未知毒物的作用机制。

三、毒理学的局限性

一般情况下,新药潜在毒性应该在临床前研究和临床试验中得到较充分的评估,即使动物实验未出现的毒性也可能会在临床试验中发现,但临床前研究和临床试验本身就存在很多局限性,而不足以暴露药物的全部毒性。

其中,临床前研究存在动物与人中毒和解毒机制不一致,动物和人对毒性作用敏感性不一致等限制,比如有研究表明,大鼠实验只能预测人体反应的34%,狗为55%,大鼠和狗配合实验也只能预测57%,较敏感动物狗或猴的实验结果一般认为较接近于人,但实际情况也并不令人满意。

而临床试验存在毒性观察终点限制,入选例数有限和不能代表全部用药人群等限制,临床试验参与的人数是有限的,往往也就几千个人,在试验中,即使临床上某一种不良反应的出现几率非常低,一旦在人数庞大的市场上上市也会出现很高的不良反应出现率。

四、展望

开展新药毒性机制研究,可提高预测新药临床毒性的准确性。

新药毒性作用机制须结合药理学、化学、药动学、毒代动力学、毒理学及危险因素评估等多学科共同进行。

虽然传统毒理学存在众多缺陷,如实验结果与实际不匹配,难以精确地模拟或反映外源物在人体内的生物转运和生物转化过程,但因其简单、快速、经济,实验条件容易控制,操作过程标准化等优点可作为前期毒理性评价,为之后更加系统的毒理学试验提供参数参考。

之后因为“组学”发展而发展的系统毒理学属于后基因组时代出现的毒理学新学科分支,其通过机体暴露后在不同剂量、不同时点的基因表达谱、蛋白质谱和代谢物谱的改变,结合传统毒理学的研究参数,借助生物信息学和计算毒理学技术,系统地研究外源性化学物和环境应激等,建立新型的危险度评价模型和损伤预测模型,其还原了人体生物系统的复杂性和非线性系统,所以建立起的模型更加符合人体生物学,评价等级更高,但其一些理论问题,标准建立和技术问题尚待解决,例如毒物应答基因表达量的变化在多大程度上是真实可靠的、基因表达的变化与蛋白功能变化及与疾病后果的时空关联如何等等[7]。

目前基因表达谱和代谢组学研究技术越来越成熟,蛋白质组学技术也在逐步建立,所以系统毒理学具有非常理想的发展前途,从某种意义上来说其也代表了未来毒理学的发展方向。

参考文献:

[1]WILLMANNJK,BRUGGENNV,DINKELBORGLM.Molecularimagineindrugdevelopment[J].NatRevDrugDiscov,2008,7(7):

591–607.

[2]LIAP.Accuratepredictionofhumandrugtoxicity:

amajorchallengeindrugdevelopment[J].ChemBiolInteract.2004,150(