麻醉生理学解答题与习题集.docx

《麻醉生理学解答题与习题集.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《麻醉生理学解答题与习题集.docx(237页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

麻醉生理学解答题与习题集

第一章绪论

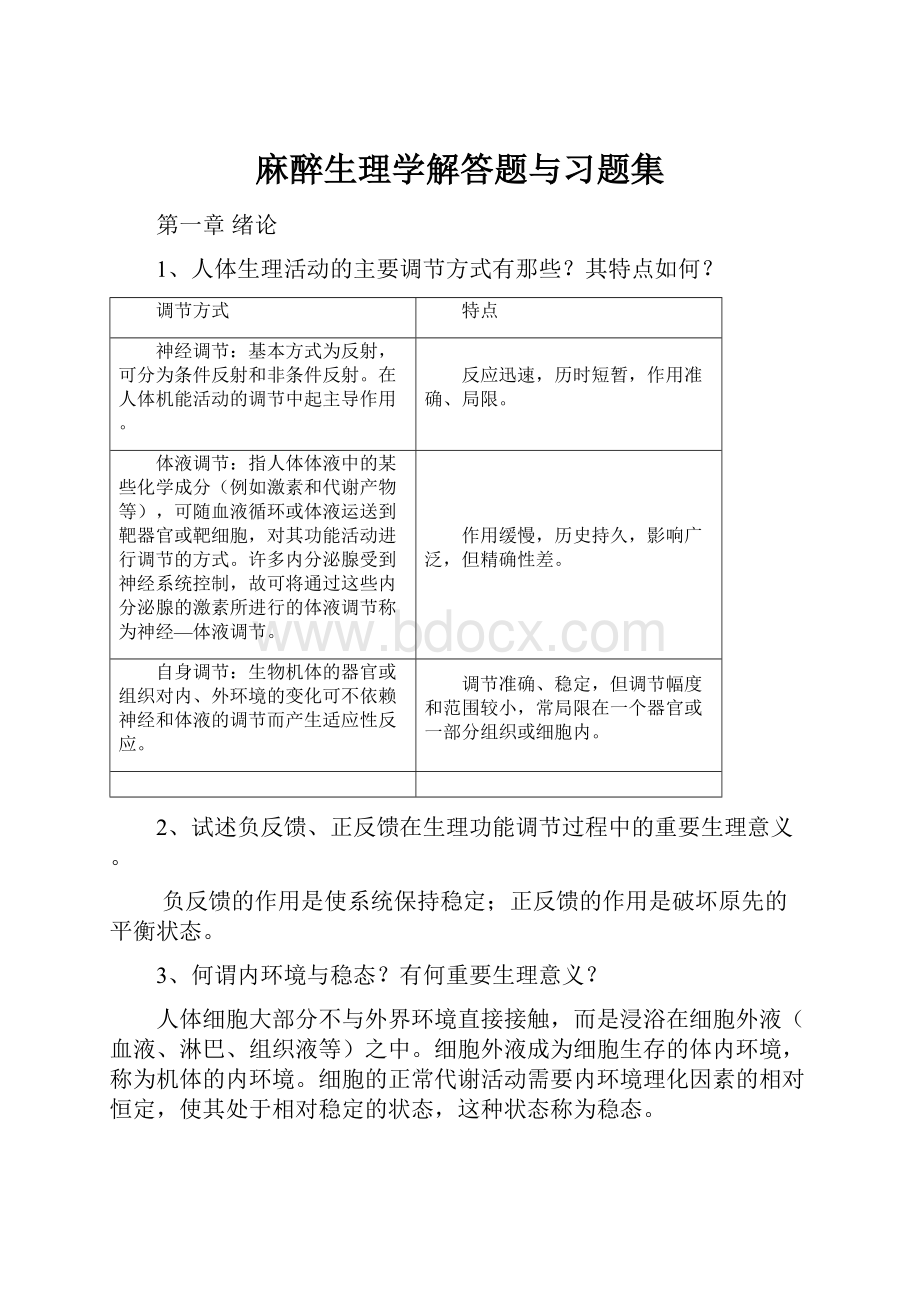

1、人体生理活动的主要调节方式有那些?

其特点如何?

调节方式

特点

神经调节:

基本方式为反射,可分为条件反射和非条件反射。

在人体机能活动的调节中起主导作用。

反应迅速,历时短暂,作用准确、局限。

体液调节:

指人体体液中的某些化学成分(例如激素和代谢产物等),可随血液循环或体液运送到靶器官或靶细胞,对其功能活动进行调节的方式。

许多内分泌腺受到神经系统控制,故可将通过这些内分泌腺的激素所进行的体液调节称为神经—体液调节。

作用缓慢,历史持久,影响广泛,但精确性差。

自身调节:

生物机体的器官或组织对内、外环境的变化可不依赖神经和体液的调节而产生适应性反应。

调节准确、稳定,但调节幅度和范围较小,常局限在一个器官或一部分组织或细胞内。

2、试述负反馈、正反馈在生理功能调节过程中的重要生理意义。

负反馈的作用是使系统保持稳定;正反馈的作用是破坏原先的平衡状态。

3、何谓内环境与稳态?

有何重要生理意义?

人体细胞大部分不与外界环境直接接触,而是浸浴在细胞外液(血液、淋巴、组织液等)之中。

细胞外液成为细胞生存的体内环境,称为机体的内环境。

细胞的正常代谢活动需要内环境理化因素的相对恒定,使其处于相对稳定的状态,这种状态称为稳态。

机体的内环境及其稳态在保证生命活动的顺利进行过程中具有重要的生理意义:

①为机体细胞的生命活动提供各种必要的理化条件,使细胞的各种酶促反应和生理功能得以正常进行。

②为细胞的新陈代谢提供各种必要的营养物质,并接受来自细胞的代谢产物,通过体液循环将其运走,以保证细胞新陈代谢的顺利进行。

因此,机体内通过各种调节机制,使体内的各个系统和器官的功能相互协调,以达到内环境的理化性质的相对稳定。

稳态是一个复杂的动态平衡过程:

一方面,代谢过程本身使稳态不断受到破坏;另一方面,机体又通过各种调节机制使其不断地恢复平衡。

内环境及其稳态一旦遭到严重破坏,势必会引起人体发生病理变化,甚至危及生命。

4、麻醉和手术对人体稳态有何影响?

手术对人体是一种强烈、创伤性的刺激,人体随创伤的程度会发生不同的生理性与病理性反应,是内环境的稳态遭到破坏。

麻醉的目的是通过使用各种麻醉药物和其他手段来实现睡眠,减轻或消除疼痛、意识活动,稳定自主神经功能,松弛肌肉,以稳定内环境,使人体的各种功能处于稳定,从而确保手术顺利进行。

5、试比较反馈和前馈两者有何不同?

反馈包括正反馈和负反馈两个方面,负反馈对内环境起稳定作用,正反馈的作用则是破坏原先的平衡状态。

反馈无预见性,仅能在受到干扰后作出反应,表现对反应有滞后现象。

前馈有预见性,无波动性,但有可能发生预见错误。

两者均可能出现偏差,但负反馈的偏差是必然出现的,只有出现偏差后才发生纠正;而前馈的偏差是由于可能出现的预见失误而导致的。

第二章细胞的基本生理

1、细胞膜有哪两种特性?

影响其流动性的因素都有哪些?

细胞膜具有不对称性和流动性。

影响流动性的因素有:

①胆固醇;②脂肪酸链长度和不饱和度;③膜蛋白质;体内化学变化、药物、疾病、温度等。

2、何为简单扩散、易化扩散、主动运输?

各举出典型的转运物质。

转运形式

典型物质

简单扩散:

脂溶性的小分子物质顺浓度差的跨膜转运的过程。

O2、CO2、N2、乙醇、尿素

易化扩散:

某些非脂溶性或脂溶性较小的物质,在特殊膜蛋白的协助下,顺浓度差转运的过程。

glucose、AA进入红细胞膜

主动运输:

通过耗能,在膜上特殊蛋白质的协助下,将某些物质分子或离子逆浓度差转运的过程。

小肠和肾小管上皮细胞对glucose、AA的主动吸收

3、易化扩散有哪些特点?

以载体为中介的易化扩散有以下特点:

①结构特异性;②饱和现象;③竞争性抑制。

4、试述钠泵活动的特点及生理意义。

特点:

①依赖膜内Na+、膜外K+浓度增加,还需要Mg2+参与;

②泵出Na+、泵入K+相耦联;

③每分解一个ATP分子,泵出3个Na+、泵入2个K+,产生电流,为生电性泵。

生理意义:

①胞内高K+是许多代谢反应的必需条件;

②维持细胞正常渗透压与形态;

③建立势能储备,是细胞具有兴奋性的基础;

④Na+势能储备是一些物质(glucose、AA)继发性主动运输的能量来源。

5、试述静息电位的产生机制。

静息电位指安静时存在于细胞膜两侧的外正内负的电位差。

胞内高K+浓度及安静时膜对K具有通透性,是细胞产生和维持静息电位的主要原因。

6、试述AP的产生机制。

AP指膜受刺激后在原有静息电位基础上发生的一次膜电极的快速而短暂的逆转并且可以扩布的电位变化。

静息时,Na+通道关闭,当达到阈电位时,大量Na+通道开放,引起快速的除极和超射,Na+通道迅速失活,即爆发一次AP。

7、何阈强度?

其与兴奋性有何关系?

阈强度是指使细胞静息电位去极化到阈电位,爆发AP的最小刺激强度,又称阈值。

可作为衡量组织兴奋性的指标。

8、要引起细胞兴奋,刺激必须满足哪些参数?

①刺激强度;②刺激的持续时间;③刺激强度对时间的变化率。

9、何为兴奋性?

细胞兴奋后,其兴奋性有哪些周期性变化?

兴奋性是细胞受到刺激后产生AP的能力。

细胞兴奋后,其兴奋性发生一系列有规律的变化:

①绝对不应期absoluterefractoryperiod(ARP):

兴奋性下降到零;

②相对不应期relativerefractoryperiod(RRP):

兴奋性逐渐恢复但仍低于正常;

③超常期supernormalperiod(SNP):

兴奋性稍高于正常;

④低常期subnomalperiod:

兴奋性低于正常。

10、AP和局部电位各有何特征?

类型

特征

AP

①“全或无”现象;②全扩布、不衰减扩布;③有不应期、呈脉冲式发放

局部电位

①无“全或无”现象;②电紧张性扩布、具有衰减性;③无不应期;④有总和现象(时间、空间)

11、试述兴奋在同一细胞上的传导过程及其特征。

类型

过程

区别

无髓神经纤维上的兴奋传导

AP的扩布

有髓神经纤维上兴奋形成的局部电流只在郎飞结间跳跃式传导,耗能少,用时短。

有髓神经纤维上的兴奋传导

形成局部电流

12、试述神经—肌肉接头处的兴奋传递过程及其特征。

过程:

①AP到达运动神经末梢→②电压门控Ca2+通道打开→③神经末梢大量释放ACh→④ACh经接头间隙弥散→⑤ACh与N-ACh-R结合,离子通道打开→⑥Na+内流,K+外流→⑦终板膜产生局部电位——终板电位(EPP)→⑧肌细胞膜去极化达阈电位,电压门控通道打开,产生AP。

特征:

①单向传递;②时间延搁;③易受环境因素、药物的影响。

13、横管系统、纵管系统、三联管各有何功能?

结构

功能

T管

将肌细胞兴奋时出现在肌膜上的电变化传到肌细胞内部

L管

通过对Ca2+的贮存、释放和再摄取,触发肌小节的收缩和舒张

Triad

是把横管膜上的电变化和细胞内收缩过程耦联起来的关键部位

14、试述骨骼肌兴奋—收缩耦联的具体过程。

骨骼肌兴奋—收缩耦联是指肌膜上的AP触发机械收缩的中介过程,包括:

肌膜的AP沿T管传导到三联管,继而引起终池的Ca2+释放通道开放,将终池中的Ca2+转运到肌浆中,触发肌丝滑行而收缩。

15、后负荷对肌肉收缩有何影响?

可由张力—速度关系曲线得知:

张力产生在前、肌肉缩短在后;后负荷越大,肌肉在缩短前产生的张力越大,肌肉出现外部缩短的时间越晚,缩短初速度和肌肉缩短的长度越小。

第三章血液

1、血液在内环境的稳态维持中如何起作用?

①血液在组织液与各内脏器官之间运输各种营养物质、代谢废物等,从而维持内环境中物质浓度相对稳定。

②血液对内环境某些理化性质的变化有一定的缓冲作用,如缓冲代谢物质引起的pH变化。

血液还可以吸收大量的热量而使体温不至于过高。

③血液通过与毛细血管外的组织液进行物质交换,可反映内环境理化性质的微小变化,这些变化刺激外周和中枢神经系统内的有关感受器,为维持内环境稳态的调节系统提供必要的反馈信息。

2、试述血液的功能。

①运输功能:

运输各种营养物质、代谢产物、激素等。

②缓冲功能:

缓冲调节pH变化。

③调节体温:

吸收大量热量维持体温相对稳定。

④免疫和防护:

对入侵异物的清除,凝血和生理性止血作用。

3、试述输血的原则,并解释为什么O型血可以输给其他三型而AB型血可以接受其他三型的血液。

输血原则:

供血者红细胞不被受血者血浆所凝集。

输血前必须鉴定供血者与受血者ABO血型并进行交叉配血试验,才能确定能否输血。

在此基础上最好进行同型互输。

在紧急情况下,找不到同型血时,亦可进行异型输血,但需慎重,掌握少量、慢速、密切观察的原则。

输血时主要考虑供血者红细胞不能被受血者血浆所凝集,由于O型血的红细胞膜上不含凝集原,所以输给其他三型时均不会被凝集;而AB型血的血浆中不含抗A和抗B,不会将供血者红细胞凝集,所以可接受其他三型血。

4、试述血浆的晶体渗透压和胶体渗透压的生理意义。

血浆渗透压

生理意义

crystalosmoticpressure:

由溶解于血浆中的晶体物质(特别是电解质)形成渗透压。

维持细胞内外水平衡、保持细胞正常形态

colloidosmoticpressure:

由蛋白质(主要来自白蛋白)所形成的渗透压。

维持血管内外水平衡和正常血容量

5、红细胞生理特性有哪些?

①红细胞膜的选择通透性;②可塑变形性;③悬浮稳定性;④渗透脆性。

6、红细胞的生成原料和促成熟因子分别是什么?

调节红细胞生成的主要因素有哪些?

生成原料:

铁、蛋白质

促成熟因子:

叶酸、维生素B12。

调节因素:

①EPO(促红细胞生成素);②雄激素;③其他如甲状腺素、生长激素等。

7、白细胞的生理功能包括哪些方面?

①防御与抵抗病原体入侵;②修复受损伤组织;③参与免疫反应。

8、血小板的生理特性和生理功能有哪些?

特性:

①粘附作用;②聚集作用;③释放反应;④收缩作用;⑤吸附作用。

功能:

①止血功能;②参与凝血过程;③维持血管内皮细胞完整性;④参与纤维蛋白溶解作用。

9、血清与血浆的主要区别是什么?

血浆是血液中的液体部分(包括溶解状态的纤维蛋白原),血清是不含纤维蛋白原的血浆。

即主要区别是,血清中已没有纤维蛋白原和某些凝血因子的存在,但却增添了少量血液凝固时由血管内皮细胞和血小板释放出的化学物质。

10、肝素主要的抗凝机制是什么?

①与抗凝血酶Ⅲ结合,大大加强抗凝血酶Ⅲ与凝血酶的亲和力,加速凝血酶的失活。

②与肝素辅助因子Ⅱ(heparincofactorⅡ)结合,使肝素辅助因子Ⅱ灭火凝血酶的速度加快1000倍。

③刺激血管内皮细胞大量释放组织因子途径抑制物和其他抗凝物质,抑制凝血过程。

11、人体失血不超过10%,血量及血液中各种成分是如何恢复正常的?

心脏活动加强,血管收缩,血管内血液充盈度不致发生显著改变。

贮血库血管收缩,释放一部分血液,可使循环血量得到补充,因而不出现明显的临床症状。

血浆中丢失的水和电解质,可在1-2h内通过组织液回流得以补充;血浆蛋白可由肝脏加速合成而在1d左右得到补充;由于失血引起的红细胞生成素增多,红细胞可在1个月之内恢复正常。

12、ABO血型分型的依据是什么?

根据红细胞膜上是否含有A凝集原或凝集原B,将血液分为A、B、AB、O四种血型:

红细胞膜上含凝集原A称A型,含凝集原B称B型,同时含凝集原A、B的为AB型,不含凝集原A、B的为O型。

13、试述Rh血型的特点及其临床意义。

①人血清中不存在抗Rh的天然抗体,只有当Rh阴性者在接受Rh阳性的血液后,才会通过体液免疫产生抗Rh的抗体。

Rh阴性受血者在第一次接受Rh阳性输血后,一般不会产生凝集现象,但将产生抗D抗体。

因此,Rh阴性者在首次输血时不会因为Rh血型不合而发生意外,需要注意的是重复输血的Rh阴性者,应在输血前做交叉配血试验。

②ABO系统的抗体一般是完全抗体IgM,而Rh系统的抗体主要是不完全抗体IgG,分子较小,能透过胎盘。

因此当Rh阴性的母亲怀有Rh阳性的胎儿时,Rh阳性胎儿的少量红细胞或D抗原可以进入母体,使母体产生抗体,这种抗体透过胎盘进入胎儿的血液,使胎儿的红细胞凝集溶血,造成新生儿溶血性贫血,严重时可致胎儿死亡。

但一般只有在分娩时才有较大量的胎儿红细胞进入母体,而且母体血液中的抗体浓度是缓慢增加的,一般需要数月的时间,所以Rh阴性的母亲怀第一胎Rh阳性的胎儿时,很少出现新生儿溶血,但当Rh阴性母亲再次怀有Rh阳性胎儿时,母体血液中的Rh抗体则可进入胎儿体内引起新生儿溶血。

14、总结血液常规检查正常值。

项目

正常成年男性

正常成年女性

新生儿

RBC

(4.0-5.5)×1012/L

(3.5-5.0)×1012/L

可>6.0×1012/L

WBC

(4.0-10.0)×109/L

(10.0-25.0)×109/L

Platelet

(100-300)×109/L

Hb

120-160g/L

110-150g/L

170-200g/L

ESR

0-15mm/h

0-20mm/h

血细胞比容

40%-50%

37%-48%

55%

血浆蛋白

60-80g/L

全血/血浆比重

1.050-1.060/1.025-1.030

白球比值

(1.5-2.5):

1

15、试述凝血过程。

经典的瀑布学说认为,凝血过程是一系列凝血因子相继酶解激活的级联反应,最终结果是凝血酶原被激活成凝血酶、纤维蛋白凝块形成。

理论上分成3个阶段:

①因子Ⅹ的激活。

②因子Ⅹa、因子Ⅴa和Ca2+形成凝血酶原酶激活物,使凝血酶原转化为凝血酶。

③在凝血酶的作用下,纤维蛋白原转变成纤维蛋白。

凝血酶原激活复合物

的形成

凝血酶原

的激活

纤维蛋白

的形成

Ca2+

Ⅻ

Ⅻa

Ⅺ

Ⅸ

Ⅹ

胶原/异物K

HK

Ⅹa

Ⅴa

Ca2+

PL

Ⅺa

Ⅸa

Ⅷa

Ca2+

PL

Ⅹ

ⅢⅦa

Ca2+

PL

组织损伤

PK

Ⅰ

纤维蛋白单体(可溶)

ⅩⅢ

Ⅱ

Ⅱa

纤维蛋白多聚体(不可溶)

ⅩⅢ

a

Ca2+

内源性途径

外源性途径

注:

PK:

前激肽释放酶K:

激肽释放酶HK:

高分子激肽原

Ⅰ:

纤维蛋白原Ⅱ:

凝血酶原Ⅲ:

组织因子Ⅳ:

Ca2+

Ⅷ:

抗血友病因子Ⅸ:

血浆凝血活酶成分ⅩⅢ:

纤维蛋白稳定因子

①依赖维生素K的凝血因子:

ⅡⅦⅨⅩ。

其分子中均含有r-羧基谷氨酸,和Ca2+结合后可发生变构。

②除FⅢ外,其它凝血因子均存在于新鲜血液中,且多数在肝内合成,当肝脏发生病变时可出现凝血功能障碍。

③除FⅣ是Ca2+外,其余凝血因子均为蛋白质。

第四章血液循环

1、心脏是如何控制心输出量的?

心输出量取决于搏出量和心率。

(1)搏出量的调节

搏出量的多少取决于心室肌收缩的强度和速度。

心脏的前负荷、心肌收缩能力、后负荷,都会影响心肌收缩的强度和速度,进而影响搏出量。

①前负荷对搏出量的影响——异长自身调节

控制心肌收缩强度和速度的重要因素是心肌本身的初长度,而初长度是由心肌收缩前所承受的前负荷所决定的。

所以影响心室充盈量的因素,都能引起心肌初长度的变化。

心室充盈量是静脉回心血量和心室射血后剩余血量的总和。

静脉回心血量受心室舒张充盈期持续时间和静脉回流速度的影响:

舒张充盈期持续时间长,充盈量大,搏出量多;回流速度越快,搏出量越多。

剩余血量的增减对搏出量的影响,主要取决于心室总充盈量是否改变以及发生何种改变。

②心脏收缩能力对搏出量的影响——等长自身调节

决定收缩强度的关键因素是肌浆内Ca2+浓度,决定收缩速度的关键因素是横桥ATP酶的活性。

凡是能增加兴奋后胞浆Ca2+浓度和/或肌钙蛋白对Ca2+亲和力的因素,均可增加横桥联结数,使收缩能力增强。

如儿茶酚胺能刺激p受体,使cAMP浓度增加,使胞浆Ca2+浓度增加,从而使横桥结合增多,收缩能力加强。

③后负荷对搏出量的影响

通常用平均动脉压的高低来表示左心室后负荷的大小。

在心率、心肌初长度和收缩力不变的情况下,动脉压增高,则等容收缩期延长而射血期缩短,同时心室肌缩短的程度和速度均减小,射血速度减慢,搏出量减少;另一方面,搏出量减少造成心室内余血量增加,通过异长自身调节机制,使搏出量恢复正常。

随着搏出量的恢复,并通过神经-体液调节,加强心肌收缩能力,使心室舒张末期容积也恢复到原有的水平。

2、心室肌细胞的动作电位有何特征?

各时相产生的离子机制如何?

时期

特征

机制

除

极

过

程

0期

指膜内电位由静息状态下-90mV迅速上升到+30mV左右,原来的极化状态消除并发生倒转,构成动作电位的升支。

外来刺激引起Na+通道部分开放和少量Na+内流,造成膜部分去极化;去极化达到阈电位水平(约-70mV)时,膜上Na+通道被激活而开放;Na+顺电化学梯度快速进入膜内,进一步使膜去极化,膜内电位向正电位转化(约+30mV左右),形成0期。

复

极

过

程

1期

快速复极初期:

是指膜内电位由+30mV迅速下降到0mV左右,0期和1期的膜电位变化速度都很快,形成锋电位。

快Na+通道失活,同时有一过性外向离子流(Ito)的激活,K+是Ito的主要离子成分,故1期主要是由K+负载的一过性电流引起的。

2期

平台期:

指1期复极后,膜内电位下降速度大为减慢,基本停滞在0mV左右,膜两侧呈等电位状态。

是Ca2+内流为主和微弱的Na+内流所产生的内向离子流与K+外流逐渐增强所产生的外向离子流相互抗衡的结果。

3期

快速复极末期:

指膜内电位由0mV左右迅速下降到-90mV。

Ca2+通道完全失活,内向离子流终止,外向K+流(Ik)是再生性的;膜内电位越负,K+通透性越高,复极速度越快,直到复极化完成。

4期

静息期:

指膜复极完毕,膜电位恢复后的时期。

细胞膜的离子主动转运能力加强,排出内流的Ca2+和Na+,回摄外流的K+,是细胞内外离子浓度得以恢复。

3、说明心肌细胞中快反应细胞和慢反应细胞的划分依据和区别。

心肌细胞

划分依据

区别

快反应细胞:

心房肌细胞、心室肌细胞、房室束细胞、浦肯野细胞

生物电活动特征:

动作电位0期去极化速度

0期为快速Na+内流所引起,动作电位幅度及上升速度均较大,传播速度较快。

:

心房、心室肌细胞4期稳定,不能自动去极化,无自律性;房室束、浦肯野细胞4期不稳定,可自动缓慢去极化,有较低的自律性。

慢反应细胞:

窦房结P细胞、房结区细胞、结希区细胞、结区细胞

动作电位0期去极化为慢Ca2+内流所引起,其膜电位和动作电位幅度均较小,0期去极速度和动作电位传导速度亦较缓慢。

除结区细胞外,4期均不稳定,能发生自动去极化,有自律性。

4、简述心肌兴奋后,其兴奋性将发生哪些变化?

心肌细胞兴奋后,其兴奋性将发生一系列周期性变化:

①绝对不应期:

从去极相开始到复极达-55mV的时期内,无论用多强的刺激,膜都不会再发生任何程度的去极化,兴奋性为0。

②局部反应期:

膜内电位由-55mV恢复到-60mV这一期间内,如果给予足够强度的刺激,肌膜可产生局部反应,发生部分去极化,但不能引起扩布性兴奋,兴奋性很低;心肌细胞一次兴奋后,由0期到3期膜内电位恢复到-60mV的时期,不能再产生AP,称为有效不应期。

③相对不应期:

从膜电位-60mV到复极化基本完成(-80mV)的这段时期,施以高于正常阈值的强刺激,可以引起扩布性兴奋,兴奋性有所恢复、仍低于正常。

④超常期:

从膜内电位-80mV到-90mV的时期内,用以引起该细胞发生兴奋所需的刺激强度阈值比正常要低,兴奋性高于正常。

5、试述影响动脉血压的因素。

①搏出量:

外周阻力和心率变化不大时,搏出量增大,收缩压升高大于舒张压升高,脉压增大;反之,搏出量减少,主要使收缩压降低,脉压减小。

收缩压的高低主要反映搏出量的多少。

②心率:

心率增大时,舒张压升高大于收缩压升高,脉压减小;反之,心率减慢时,舒张压降低大于收缩压降低,脉压增大。

③外周阻力:

外周阻力增大时,舒张压升高大于收缩压升高,脉压减小;反之,外周阻力减小时,舒张压降低大于收缩压降低,脉压增大。

舒张压的高低主要反映外周阻力的大小。

④主动脉和大动脉的弹性贮器作用:

大动脉管壁的可扩张性和弹性主要起缓冲动脉压变化的作用。

老年时,大动脉硬化,弹性贮器作用减弱,收缩压升高而舒张压降低,脉压增大。

⑤循环血量与血管系统容量的关系:

循环血量与血管系统容量相适应,才能使血管足够地充盈,产生一定的体循环平均充盈压。

如失血时,循环血量减少、血管容量改变不大,则体循环平均压下降,动脉血压下降。

6、试述影响静脉回流的因素。

①体循环平均充盈压:

可以反映血管系统内的血液充盈程度。

循环血量增加或容量血管收缩时,体循环平均充盈压升高,静脉回心血量增多;反之,静脉回心血量减少。

②心肌收缩力:

静脉回心血量与心肌收缩力呈正相关。

心肌收缩力增强,回心血量增多;反之,回心血量减少。

③体位改变:

从卧位转变为立位时,低垂部位的静脉跨壁压增大,静脉扩张,容量增大,回心血量减少。

④骨骼肌的挤压作用:

肌肉收缩时挤压静脉而使血流加快,加之静脉瓣的作用,使血液只能向心脏流动。

骨骼肌的节律性收缩和静脉瓣的配合,对静脉回流起着“泵”的作用,称为肌肉泵或静脉泵。

⑤呼吸运动:

吸气时,胸内压降低,胸腔内大静脉和右心房更加扩张,有利于外周静脉血向心脏回流。

呼气时,胸内压增大,静脉回心血量减少。

呼吸运动对对静脉回流也起着“泵”的作用,称为呼吸泵。

7、试述微循环的血流通路及其生理意义。

血流通路

生理意义

迂回通路:

血液从微动脉→后微动脉→毛细血管前括约肌→真毛细血管网→微静脉

是血液与组织细胞进行物质交换的主要场所。

直捷通路:

血液从微动脉→后微动脉→通血毛细血管→微静脉

使一部分血液迅速通过微循环而由静脉回流入心

动—静脉通路:

血液从微动脉→动—静脉吻合支→微静脉

血管壁厚、血流迅速,完全不进行物质交换。

在人皮肤中较多,在体温调节中发挥作用。

8、说明组织液的生成及其影响因素。

组织液是血浆滤过毛细血管壁而形成的。

其生成量主要取决于有效滤过压。

毛细血管动脉断有液体滤出,而静脉端液体被重吸收,组织液中少量液体进入毛细淋巴管,形成淋巴液。

有效滤过压=(毛细血管血压+组织液胶体渗透压)—(血浆胶体渗透压+组织液静水压)。

与有效滤过压有关的四个因素变化时,均可影响组织液的形成:

①毛细血管血压:

微动脉扩张,毛细血管血压升高,组织液生成增多。

②血浆胶体渗透压:

血浆胶体渗透压降低,有效滤过压增大,组织液生成增多。

③淋巴回流:

由于一部分组织液经淋巴管回流入血,因而淋巴回流受阻时,组织间隙中组织液积聚,出现水肿。

④毛细血管通透性:

在烧伤、过敏反应时,毛细血管通透性明显增高,一部分血浆蛋白滤出,使组织液胶体渗透压增高,血浆胶体渗透压降低,组织液生成增多。

9、试述降压发射的过程及其生理意义。

颈动脉窦和主动脉弓感受性反射又称为窦弓反射、降压反射或减压反射。

过程:

动脉血压升高时,颈动脉窦和主动脉弓压力感受器兴奋性增高,窦神经和主动脉神经传入冲动增多,通过延髓孤束核到延髓腹外侧心血管中枢,使心迷走神经紧张性加强,心交感紧张性和交感缩血管紧张性降低,心迷走神经传出冲动增加,心交感神经和交感缩血管神经传出冲动减少,导致心率减慢,心收缩力减弱,心输出量减少,外周阻力降低,血管舒张,回心血量减少,血压下降,接近原先正常水平;反之,当动脉血压降低时,压力感