南亚果实蝇国内研究进展.docx

《南亚果实蝇国内研究进展.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《南亚果实蝇国内研究进展.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

南亚果实蝇国内研究进展

南亚果实蝇国内研究进展

作者:

张艳陈俊谕

来源:

《热带农业科学》2018年第11期

摘;要;南亚果实蝇是一种世界性检疫害虫,可危害80多种蔬菜和水果。

作者综述了南亚果实蝇的研究概况,包括为害与分布、形态特征、生物学、生态学、分子生物学和防治等内容,并对南亚果实蝇的综合防治進行了展望。

关键词;南亚果实蝇;生物学;生态学;分子生物学;防治

中图分类号;S436.6;Q969.456.8;;文献标识码;A;;Doi:

10.12008/j.issn.1009-2196.2018.11.014

RecentAdvancesinResearchofBactrocera(Zeugodacus)tau(Walker)inChina

ZHANGYan;CHENJunyu

(1ModernAgriculturalInspectionTestingandControlCenterofHainanProvince,

Haikou,Hainan571100;

2EnvironmentandPlantProtectionInstitute,CATAS,Haikou,Hainan571101)

Abstract;Bactrocera(Zeugodacus)tau(Walker)wasapestinsectofinternationalquarantine,anditinfestsmorethan80speciesofvegetablesandfruits.Thedamage,distribution,morphologicalcharacteristics,biology,ecology,molecularbiologyandcontrolofB.tau(Walker)werereviewed,andtheprospectsofintegratedpestmanagementofB.tau(Walker)wasmade.

Keywords;Bactrocera(Zeugodacus)tau(Walker);biology;ecology;molecularbiology;control

南亚果实蝇,隶属双翅目(Diptera)实蝇科(Tephritidae)寡鬃实蝇属(DacusFabricus),1992年修订为果实蝇属(BactroceraMacquart)[1],亦称为南瓜实蝇和南亚寡鬃实蝇,俗名瓜蛆、蹦蹦虫、黄蜂子[2-3],是世界上一种重点检疫害虫[4]。

其食性广泛,可为害16个科80余种植物,主要嗜食植物集中在甜瓜属、南瓜属、丝瓜属、冬瓜属和苦瓜属等蔬菜作物,2007年,我国也将其列为检疫性害虫之一[5]。

南亚果实蝇广泛分布于东南亚及南太平洋地区。

在我国,最早由Walker于1849年发现并报道[6],1912年传入广东和云南等省区,1934年在四川省(包括重庆地区)的多个地区发生和分布[7-8]。

迄今已分布于我国各个省区。

我国对南亚果实蝇的研究起步晚,目前尚无很系统的研究,主要集中在生物学特性和生态学上,分子生物学和防治方面有零星报道。

但南亚果实蝇在我国南方地区发生严重,造成葫芦科、茄科等作物果实严重减产,应予以重视。

笔者将从南亚果实蝇的为害、形态特征、生物学特性、生态学、分子生物学、防治等方面对南亚果实蝇的研究进行综述。

1;为害与分布

南亚果实蝇的为害方式与其他实蝇类害虫一样,主要以雌成虫产卵于果实中,卵孵化为幼虫取食果肉,使果实腐烂、掉落,轻者降低果实的品质和产量,重者造成绝收,给农业生产带来了巨大的损失[9]。

20世纪80年代以来,南亚果实蝇为害泰国各地区的水果和蔬菜,尤其是黄瓜、丝瓜、冬瓜等蔬果作物,给泰国农业生产带来毁灭性影响[10-11]。

20世纪90年代,邓亚评[12]报道了,广西桂林地区罗汉果受南亚果实蝇危害严重,果实受害率为21%~34%。

李小珍[8]报道,5~9月份重庆地区南亚果实蝇对南瓜的感染率在19.73%~73.1%。

林明光等[13]对2009~2012年间海南省代表性瓜菜种植园的调查发现,南亚果实蝇广泛分布全省各市县,是瓜菜园的优势种,造成葫芦科、茄科、番木瓜科和西番莲科等作物果实严重减产。

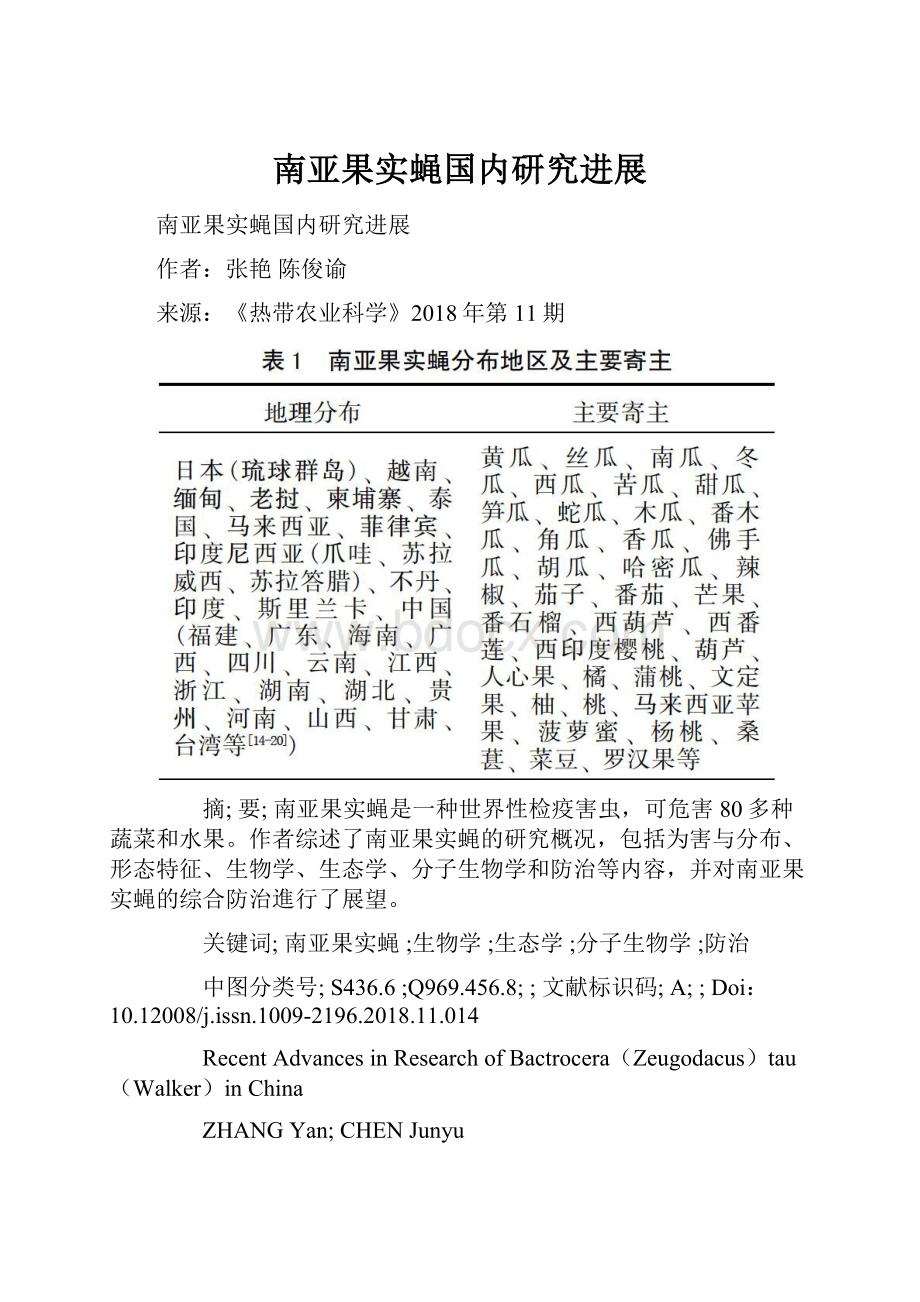

南亚果实蝇分布广泛且取食范围广,一旦随寄主传入气候适宜、寄主丰富的国家或地区,将造成严重影响,其分布地区及主要寄主见表1。

2;形态特征

国内江式富、梁广勤、张清源、周锁奎、汪兴鉴、吴佳教等[2,3,7,15,21-23]分别对南亚果实蝇的形态特征进行描述。

成虫黑色与黄色相间,体、翅长5.7~10.5mm。

头部颜面黄色;颜面斑黑色,中等大,近卵形。

上侧额鬃1对,下侧额鬃2对或3对以上;具内顶鬃、外顶鬃和颊鬃;单眼鬃细小或缺如。

触角显长与颜面长,末端圆钝。

中胸背板黑色带橙色或红褐色区;结余缝后中黄色条和侧黄色条之间的大部区域、肩胛后至横缝间的2大斑、背板中部前缘至黄色中纵条前端的狭纵纹均为黑色;肩胛、背侧胛。

缝前1对小斑均为黄色;缝后侧黄色条终止于翅内鬃着生处或其之后处,缝后中黄色条泪珠状;前翅上鬃、小盾前鬃和翅内鬃存在,背中鬃缺如。

小盾片较扁平,黄色,具黑色基横带,小盾鬃2对。

后盾片和中背片中部均为浅黄色或橙褐色,两侧带暗色斑。

翅斑褐色,前缘带于翅端扩成1椭圆形斑,该斑占据R4+5室宽度的1/3;dm-cu和r-m横脉上均无横带;臀条宽阔,伸达后缘[24];A1+CUA2脉段周围密被微刺;bm室长是宽的2.5倍,其宽是cup室宽的2倍;cup室后端角延伸段长,其长度超过A1+CUA2脉段长。

足淡黄色,前足、中足和后足腿节暗色斑段占其各自腿节长的比例均为0~30%。

腹部背板分离,黄色到橙褐色。

第2和第3腹背板的前部各具1黑色横带;第4和第5腹背板的前侧部常具黑色短带;黑色中纵条自第3腹背板的前缘伸达第5腹板后缘,第5腹背板具腺办。

雄成虫第3腹节具栉毛,第5腹节腹板后缘浅凹。

产卵器基节长是第5腹背板长的1.2倍;产卵管端尖,具端前刚毛4对,长、短各2对,不具齿;具2个骨化的受精囊。

雄虫侧尾叶后叶长[23]。

卵长约1mm,梭形,乳白色。

一端钝圆,另一端尖并略向内弯曲。

幼虫共3龄,乳白或淡黄色,蛆形。

前端小而尖,后端大而圆。

口钩黑色,强大,有端前齿。

老熟幼虫体长约10mm,有两个气门。

前气门呈环状,具指状突14~18个;后气门片新月形,3对气门裂[25]。

蛹长约5mm,宽约2.5mm,椭圆形,黄褐色,体躯有较浅的分节。

蛹体两端具有前、后气门的痕迹[12]。

3;生物学、生态学

3.1;生活史

实蝇是一种全变态昆虫,一个完整的世代包括4个不同虫期:

卵、幼虫、蛹和成虫。

成虫羽化、交配后,雌虫产卵于寄主果实表皮下,幼虫孵化后取食果肉为害至发育成熟(幼虫期共3龄),幼虫老熟后从果实中脱果落地入土化蛹,一般以蛹越冬,待新成虫羽化后即进入下一世代的发育。

南亚果实蝇每年发生代数因地区不同而有所差异,可发生1~8代,世代重叠严重。

如,南亚果实蝇在陇东1年发生1代[3],在杭州可发生3~4代[26],在广西每年发生3~5代[12],在黄岩地区可发生5代[27],在厦门则可发生8代[2],其成虫期一般在35~210d,越冬代最长可达360d,产卵期也较长。

周昌清等[28]研究发现,在温度25℃,湿度75%~95%条件下,南亚果实蝇雌成虫寿命期望值达69~97d,世代平均时间48~57d,平均产卵期58~79d,卵孵化率77%~90%,种群内禀增长力以中等光周期L∶D=10∶14~14∶10时值最大,短光周期L∶D=8∶16或长光周期L∶D=16∶10对种群增殖都有一定影响。

3.2;生活习性

实蝇成虫的羽化通常发生在上午。

付翠玉[29]对鼓浪屿南亚果实蝇观察发现,蛹羽化为成虫出土的时间与当时的温度有密切的关系,夏季集中在8~9点,羽化最多。

刚羽化的成虫翅膀紧贴在腹部,两三小时后完全展开,开始取食。

成虫羽化后经历一段产卵前期,其长短随季节而有显著差异,夏季15~20d,冬季长达3~4个月。

成虫在羽化后第8~14天后达到性成熟,随即雄雌成虫开始交尾。

据观察,交尾行为多发生在黄昏后,每次交尾3~5h,可多次交配。

交尾完成后第3天雌虫开始产卵,在上午8点至日落前都能产卵,且喜欢在寄主新伤口或者裂缝处产卵。

每个虫果有产卵孔多处,每处产卵孔产卵几粒到几十粒不等。

观察西红柿、芒果,每个被害果能取出成虫10~35条,繁殖力很高[29]。

幼虫一经孵化后,即开始钻进寄主果肉内取食,直至发育成熟。

老熟幼虫一般从果实中钻出脱果落地入土化蛹,入土深度3cm左右,也有少数幼虫在果内化蛹[12]。

南亚果实蝇具有一定的迁飞、趋光、趋嫩和寄主选择等习性[30]。

刘丽红等[31]发现,在混种了黄瓜、南瓜、丝瓜、冬瓜和苦瓜的田间,南亚果实蝇对黄瓜的趋性最强。

李小珍等[32]研究了南亚果实蝇对六种果实的趋性和产卵选择性,结果表明,南亚果实蝇喜好在黄瓜、南瓜和丝瓜上火的补充营养或产卵。

周京花等[33]用吊瓜饲养的南亚果实蝇的幼虫成活率最高,用四季豆饲养的幼虫历期及蛹期最长,分别为6.34和9.63d。

表明不同寄主对幼虫成活率、幼虫期和蛹期有一定的影响。

张小亚等[34]则认为,南亚果实蝇成虫对丝瓜的取食趋性最好,对南瓜的产卵趋性和发育最好。

张金龙等[35]研究了南亚果实蝇的产卵选择性,表明南亚果实蝇在完好寄主上的产卵量和在去果皮上的产卵量均为西葫芦最好。

周京花等[33]还研究了南亚果实蝇对颜色的趋性,发现其对绿色喜好性较强,可利用这一特性,为该虫的防治提供一定的实验依据。

3.3;种内竞争

种内竞争可影响南亚果实蝇的生长、发育及存活。

对不同竞争强度下蛹的生物量、成虫生物量、幼虫存活率、蛹存活率、蛹的大小和成虫大小有一定的影响。

南亚果实蝇的密度过低效应表现为个体质量下降。

自然种群的种间竞争比较复杂,不仅幼虫期存在种内竞争,成虫之间也存在交配、取食、产卵的竞争。

要了解种内竞争对自然种群的调节作用,还必要研究成虫之间的种内竞争[36]。

张金龙等[35]研究发现,瓜实蝇和南亚果实蝇在各自的最佳寄主上均显示较强的竞争性,在黄瓜上瓜实蝇的竞争性强于南亚果实蝇,而在西葫芦上南亚果实蝇的竞争性强于瓜实蝇。

削去果皮后,南瓜为瓜实蝇和南亚果实蝇的最佳寄主;低密度条件下,瓜实蝇与南亚果实蝇竞争不明显;高密度条件下,南亚果实蝇竞争性强于瓜实蝇。

3.4;人工饲养

随着南亚果实蝇生物学、生态学、分子生物学等各方面的研究逐渐深入,需要大量发育整齐、品质良好的供试虫源,随着南亚果实蝇人工饲养技术的逐渐成熟,可实现常年持续不断地提供大量同一发育阶段(虫态或虫龄)虫源,为更深入研究其遗传学、细胞生物学、毒理学、基因技术、辐照不育技术、综合防治及检疫处理等打下了坚实基础。

目前国内外所采用的实蝇人工饲料的配方繁简不一,效果各异。

林明光等[37]对南亚果实蝇幼虫的人工饲料进行了优化,以玉米作介质的人工饲料,南亚果实蝇的化蛹率介于95%~97%,平均蛹重接近或等于18mg,羽化率和子代孵化率分别介于90%~98%与72%~77%。

9種幼虫人工饲料中饲养南亚果实蝇幼虫效果较好的为A2B2C3(配方为:

玉米100g,麦麸50g,蔗糖30g,啤酒酵母25g,对羟基苯甲酸酯0.9g,盐酸4mL,纸巾20g,自来水300mL),其子代孵化率76.96%~78.50%、化蛹率94.69%~96.31%、羽化率94.57%~95.82%和平均蛹重18.62~22.83mg。

潘靖[38]采用800g麦麸、300g蔗糖、150g酵母、少量饲料添加剂、1.5L自来水配制南亚果实蝇幼虫人工饲料,采用糖∶酵母=1∶1配制成虫饲料,对南亚果实蝇蛹重、羽化率、飞行能力、幼虫存活率和孵化率进行研究,与用瓜饲养的南亚果实蝇无显著差异。

3.5;种群动态

在南亚果实蝇实蝇种群动态调查方面国内许多学者做了研究。

如南亚果实蝇在鼓浪屿活动盛期为6~9月,瓜果的受害也在6~10月较多[29];在陇东1年中有2个虫口密度高峰,分别在1~5月和10~12月[3];在自然条件下,南亚果实蝇在广州地区有2个高峰,分别为1~5月和10~12月[39];重庆其他区县在7~9月份出现1个虫口高峰期,涪陵区出现2个虫口高峰期,分别在7月份和9月份[40];在云南西双版纳、泸水等地,南亚果实蝇高峰期在5月底至7月初,9月以后种群数量急剧下降[41];在瑞丽地区其高峰期则在3月[42];在四川西昌、湖南炎陵成虫高峰期均为7~8月[3,43];福建厦门的成虫盛发期为6月中旬至11月下旬[2,32];在杭州地区南亚果实蝇成虫于5月上旬至6月上旬开始活动,7月中旬至9月下旬为成虫的活动高峰期,10月以后成虫活动明显减少,11月以后很难诱集到成虫[26];海南反季节大棚哈密瓜南亚果实蝇种群发生高峰出现在5月中下旬[44];湖北武汉地区南亚果实蝇于5~6月出现,7~8月初达到第1个高峰期,9月下旬到10月出现第2个小高峰(梨园和蔬菜基地除外)[45]。

4;分子生物学

长期以来,实蝇类昆虫种类鉴定均是基于其形态学特征确定的[4]。

由于生活环境不同,实蝇类昆虫形態特征,如斑纹、颜色等随之发生相应的变化,给鉴定带来困难甚至错误[46]。

在瓜果蔬菜的检疫中,常常获得的是实蝇的幼虫和卵,而实蝇幼虫很难用常规方法鉴定到种,而将幼虫和卵饲养到成虫再进行种类鉴定,需要较长的时间,影响到口岸检疫的运行速度和检疫质量[46]。

随着分子生物学技术的迅猛发展,分子诊断作为一种不受虫态或龄期限制、对残缺的标本亦可快速准确鉴定的技术,在实蝇的检测鉴定以及系统发育研究中应用越来越多,并取得一定成效。

对于南亚果实蝇分子生物学方面的研究主要集中在同工酶电泳分析、限制性片段长度多态性分析(RFLP)、随机扩增多态性DNA分析(PAPD)、核苷酸序列分析、微卫星DNA分析、核酸分子杂交等方面。

利用染色体组型分析和酯酶同工酶电泳等技术,杨国海等[47]成功鉴定了南亚果实蝇在内的4种实蝇幼虫;梁广勤等[48]成功鉴定和鉴别了南亚果实蝇等5种寡鬃实蝇的幼虫。

Saelee等[49]也通过电泳分析异型酶多态性甄别了南亚果实蝇的7种复合种。

Muraji等[50]运用PCR-RFLP技术鉴定了果实蝇属内18种有害物种(除杨桃实蝇和木瓜实蝇),并根据基因序列构建了系统发育树,已确定其分类地位。

吴佳教等[51]应用PCR-RFLP技术将桔小实蝇、锈实蝇、瓜实蝇、南亚果实蝇等6种寡毛实蝇区分开来,该方法不受供试实蝇食物源的影响,对各种虫态(卵、幼虫、蛹)和不同性别的成虫均适用,可用于实蝇的快速鉴定。

通用RAPD技术,张亮等[46]构建了南亚果实蝇等6种实蝇的指纹图谱。

朱振华等[52]对南亚果实蝇等6种果实蝇属实蝇的mtDNACytb(线粒体细胞素b基因)基因进行了测序,表明,该基因可以作为这6种实蝇种类鉴别的分子标记。

应用SYBRGreen染料实时荧光PCR技术,余道坚[53]建立了桔小实蝇、瓜实蝇、南亚果实蝇等10种检疫性实蝇的快速鉴定方法。

据此建立的检疫性实蝇基因片段库为实蝇分子生物学鉴定和分子系统发育等研究提供了重要参考。

姚廷山等[54]采用改进的CTAB法提取单头实蝇的基因组DNA,并应用2对重复性好、多态性高的引物,运用微卫星标记(SSR)技术,初步构建了桔小实蝇、南亚果实蝇等5种实蝇的指纹图谱。

王辉等[55]采于云南昭通的南亚果实蝇及存疑种B.(Z.)sp.进行了分子鉴定,结果表明,B.(Z.)tau与B.(Z.)sp.为同一物种,为实蝇存疑种鉴定提供了一种有效的方法。

5;防治

南亚果实蝇主要以幼虫在寄主内取食为害,且在为害初期很难从外表观察到,药剂难以直接毒杀。

此外,南亚果实蝇的适生性广泛、产卵量大、繁殖快,这都给彻底防治南亚果实蝇带来巨大的困难[4]。

国内外大都采用性诱剂诱杀实蝇雄成虫来对实蝇发生动态进行监测和综合防治。

但性诱剂只能诱捕雄虫,对主要造成瓜果危害的雌虫没有效果。

未被诱捕的雄虫可与雌虫多次交配,不能从根本上防治实蝇。

蛋白质饵剂诱杀利用实蝇对一定食物或气味的趋性,对几乎所有实蝇害虫的雄雌成虫均具良好的诱捕效果,且安全、经济。

综合应用性诱剂灭雄和蛋白质饵剂诱杀相结合的方法防治实蝇害虫已成为国内外防控实蝇类害虫的主要措施[9]。

5.1;检疫技术措施

南亚果实蝇主要是以幼虫和卵随寄主果实传播造成为害,在云南边境口岸检疫中多次被截获[56]。

据记载,2003~2013年间,全国口岸从10个国家及地区进境水果中共截获南亚果实蝇655批次,其中,从甜瓜、西瓜等瓜类上截获61批次,从芒果、橙、荔枝等果实中截获56批次[57],2013~2015年间截获南亚果实蝇310批次[58]。

进出口检疫部门应严格执行水果和蔬菜出入境的检疫审批制度;认真做好现场检疫;对从疫区输入的葫芦科、茄科的果实及其他水果,连同包装物和运输工具,实行严格的检疫措施;而对于带有南亚果实蝇的果实或受害苗木,一律不准输入,以防止其在新区扩展蔓延,并对果实内的实蝇进行有效的杀灭;在境外建立保护区果园;建立和完善南亚果实蝇的监测网络,在重点防范地区,如口岸、机场附近,入境旅客滞留或旅游热点地区,远洋垃圾集中堆放、处理场所及其邻近地区,城区内、近郊的植物园、大学校园等具有实蝇寄主植物的场所,水果批发市场和集散地、水果和蔬菜基地,其他具有检疫性实蝇传入条件的地区或场所,或与害虫发生地、易感区相邻的地带,设点悬挂含各类引诱剂的诱捕器,来监测可能入侵的危险性或其他重要实蝇害虫的动态,以便一旦发现重大疫情时,迅速而果断地加以封锁,以彻底根除其外来害虫于定居或爆发之前[59]。

5.2;农业防治

农业防治是一种直接又有效的方法,包括套袋、人工捕杀成虫、翻耕果园土壤、清除被害果蔬等措施。

通过早采产卵迹明显的青果、随时摘除被幼虫蛀害的黄果,彻底捡拾掉落在树冠下的虫果;并将其集中挖坑深埋、煮沸、火烧,或直接丢入清粪池中浸杀,或与生石灰分层叠放发酵灼杀等处理办法,可达灭卵除幼虫的目的,是一种及其有效的方法[60]。

在印度尼西亚西番莲园中,Hasyim等[61]通过移走被害果实和种子的方法来预防南亚果实蝇,使其受害果数逐渐降低到20%。

5.3;物理防治

物理防治包括灭雄技术和蛋白质饵剂诱杀。

灭雄技术是利用一类对雄性南亚果实蝇成虫具有强烈引诱活性的引诱剂如甲基丁香酚(Methyleugenol)引诱酮(Cuelure),添加杀虫剂如马拉硫磷或二溴磷等,置于诱捕器中(Steiner诱捕器或自制类似诱捕器)大量诱杀实蝇雄成虫,减少雌成虫交配机会,造成不育,从而抑制实蝇的繁殖,以达到扑灭的目的。

刘朝秀等[43]利用利用南亚果实蝇等3种实蝇对蛋白诱剂、瓜实蝇诱剂的趋性,利用实蝇羽化后至产卵有一段时间的营养补充期特性,在6~9月成虫盛发阶段,每667m2放置引诱笼1~2个,诱杀成虫。

周锁奎等[3]利用诱蝇酮添加DDV、二嗪农或敌百虫诱杀南亚果实蝇,防效可达80%左右。

除了对性诱剂信息素、副信息素的研究,植物源引诱剂的研究也越来越多。

有研究发现,香薷毛竹的提取物(主要成分是樟脑)和大叶蝴蝶兰所释放的覆盆子酮,均能吸引南亚果实蝇雄虫,且诱捕效果与引诱酮的效果相当[62-63],可作为新型的南亚果实蝇引诱剂加以开发。

蛋白质饵剂诱杀利用实蝇对一定食物或气味的趋性,对几乎所有实蝇害虫的雄雌成虫均具良好的诱捕效果,且安全、经济。

蛋白质饵剂诱杀包括毒饵喷雾和悬挂蛋白质毒饵诱杀2种方法。

利用毒饵喷雾来防治实蝇类害虫可追溯到十八世纪末,1889年澳大利亚最早采用含引诱剂和毒剂的蛋白质饵剂喷雾防治实蝇,当时使用的引诱剂为糖浆或者蔗糖水,毒剂主要是砒霜(Arsenate)或巴黎绿(Parisgreen)[9]。

付东[64]对比了果瑞特3号和蛋白诱饵防治南亚果实蝇的效果,发现果瑞特3号诱杀成虫效果优于蛋白诱饵;挂罐处理的给药方式优于点喷处理;且果瑞特3号诱杀成虫雌雄比为100∶0,诱杀雌虫效果显著。

毒饵喷雾作为防治实蝇的经典手段,但同样存在不足之处。

如在防治果园实蝇的过程中,毒饵喷雾易受气候因子的影响,高温则药剂挥发加速,降雨則需补喷,且药效持效期较短,同时,在喷雾过程中容易造成药剂的损耗。

在果园中高密度悬挂蛋白饵剂对实蝇进行大量诱杀是当前防治实蝇的较为有效的方法之一[9],且对捕食性和寄生性天敌具有良好的保护作用,操作简单,所需时间和用工较少。

因此,这种方法在南亚果实蝇的防治上具有重要实践意义。

5.4;化学防治

目前,防治南亚果实蝇的化学药剂常采用敌敌畏、氧化乐果、乐斯本、敌百虫、辛硫磷、马拉硫磷、溴氰菊酯等。

邓亚评[12]提出,在南亚果实蝇成虫羽化盛期至产卵末期,采用80%敌敌畏乳剂1500倍液或加少量40%氧化乐果2000倍液喷洒来防治南亚果实蝇。

李灵贵[65]提出,在成虫盛发期,喷施48%乐斯本乳油1000倍液、90%敌百虫晶体1000倍液、40%辛硫磷乳油800倍液、80%敌敌畏乳油800倍液、50%马拉硫磷乳油600倍液、2.5%溴氰菊酯乳油2000倍液等。

3~5d喷一次,连喷2~3次,药液中加少许糖,防治效果更佳。

毛红彦[66]报道了12种杀虫剂对南亚果实蝇蛹的毒力和二元混剂的增效作用,认为毒死蜱对南亚果实蝇蛹的毒力较强,敌百虫和辛硫磷(1∶9)以及辛硫磷和毒死蜱(9∶1)防治南亚果实蝇均有显著的增效作用。

付彩兰[67]研究了几种农药对南亚果实蝇的防治效果,结果表明,48%乐斯本乳油2000倍液防治效果明显,建议在生产中示范推广;蔡俊等[68]测定了4种农药混剂对南亚果实蝇防治效果,筛选出甲维盐和辛硫磷混剂可进行进一步筛选优化研究以作为南亚果实蝇防治应急用药。

6;展望

由于南亚果实蝇是一种潜食性害虫,喷洒化学药剂难达到理想效果,且会造成环境及食品安全问题,而单独使用灭雄技术或者蛋白饵剂诱杀技术来防治南亚果实蝇均不能达到很好的防治效果。

随着南亚果实蝇研究的深入,以及分子生物学的飞速发展,南亚果实蝇的防治应综合应用性诱剂灭雄、蛋白质饵剂诱杀及农业措施相结合的方法。

林明光等[44]应用引诱剂和饵剂大量诱杀与处理虫落瓜等农业措施相结合的方法综合防治海南棚栽哈密瓜园南亚果实蝇及瓜实蝇,与对照园相比其被害率下降达22.28%。

参考文献

[1]SinghSK,KumarD,RamamurthyVV.BiologyofBactrocera(Zeugodacus)tau(Walker)(Diptera:

Tephritidae)[J].EntomologicalResearch,2010,40(5):

259-263