保护文化遗产.docx

《保护文化遗产.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《保护文化遗产.docx(66页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

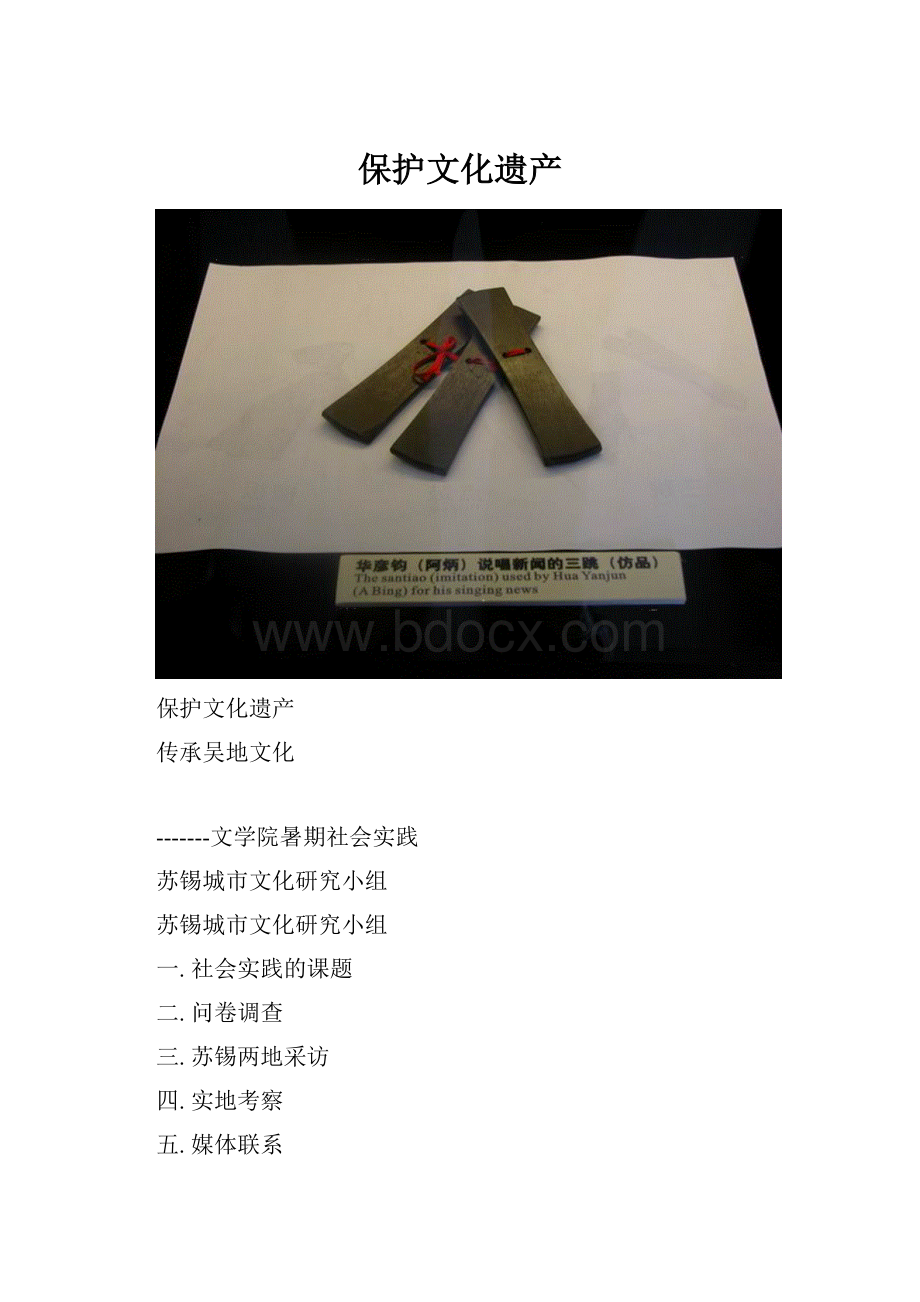

保护文化遗产

保护文化遗产

传承吴地文化

-------文学院暑期社会实践

苏锡城市文化研究小组

苏锡城市文化研究小组

一.社会实践的课题

二.问卷调查

三.苏锡两地采访

四.实地考察

五.媒体联系

六.活动总结

一.社会实践的课题

拯救与建设,经济与文化的地盘之争

——苏州,无锡的城市文化研究

背景:

随着和谐社会建设的深入开展,各个城市都加大对文化建设的投入,大力保护文化遗产,并把文化作为发展经济的一种手段.以苏州无锡为例,苏州一贯坚持保护文化遗产(江南古镇,园林等),并提出了“太湖旅游节”,以文化推动经济的发展.无锡也推出了“吴文化节”,提出“招文化引文明”的口号,谋求经济与文化的和谐发展.但是在经济与文化交融的同时,冲突也不容小视,我们研究小组就针对这一问题开展调查.

选取角度:

从无锡,苏州两地民国以后的城市建设过程中对文化遗产采取的不同态度,研究经济与文化的冲突与融合.

调查目的:

(1).通过开展的各种活动,在市民中起到保护文化遗产的宣传作用.

(2).从苏州无锡(主要是小苏州,小无锡),即两地的市中心的城市建设布局上对于文化遗产的保护程度分析经济与文化的融合与冲突.结合其他城市案例,提出意见和建议,促进两地经济与文化的和谐发展.

基本内容:

(1).对苏州,无锡两地的市中心的建设布局(一般是经济与文化争夺地盘最激烈的地方)和文化遗产的保护程度进行考察,并将两地的考察情况进行对比研究.从三个方面进行调查:

一是从历史层面:

调查出现两地城市建设差异的历史原因,抓住经济和文化两条线

从时间上选取不同的点,研究每个时期经济与文化发展的不同状态.经济上主要从经济的发展模式,经济成分,政府的政策及城规上调查.文化上主要从文化遗产的存留文化遗产的保护举例及保护程度加以调查,分析经济与文化之间存在的关系.

二是从经济文化层面:

从两地经济发展的不同模式研究对文化产生的影响.以经济为例

:

三是从市民心理层面:

从两地市民对待文化遗产的态度来进行研究.

(2).通过海报,横幅,“给市民的一封信”等形式以及与相关媒体的联系,在市民中宣传保护文化遗产的重要性.最后提出我们的意见和建议,为两地的城市建设出谋划策.

具体形式:

(1).采访相关单位,如两地的城市规划局,文化馆,市政府,资料室等;采访文化遗迹周围的居民,以及这方面的专家等.

(2).实地考察.分别选取苏州无锡重要的文化遗产,进行考察,采集相关资料.

(3).问卷调查.通过设置问卷,调查社会各阶层对于文化遗产保护的态度.以及对于经济与文化协调发展的看法.

(4).文史资料的收集以及精品案例的收集.

(5).建立与相关媒体的联系,如报纸,网站等.扩大本次社会调查的影响力.

(6).最后对所收集的全部资料进行分析,得出我们的方案.使整次活动具有更好的社会意义.

日程安排:

(1).6月10日至7月1日:

工作准备阶段;

需要完成的任务1.请教专业老师,为我们提供指导.

2.文史资料的收集以及学习.

3.问卷调查的制作和实施.

4.联系相关采访单位.设计采访问题.并开始采访工作.

5.路线的安排与制定.

6.海报,标语等宣传工作的开展.建立与相关媒体的联系.

(2).7月2日至学期结束:

无锡实地调查阶段;

需要完成的任务1.整理前期的资料.

2.无锡地区调查问卷的分析.

3.采访工作的深入开展以及文字稿的落实.

4.研究无锡市中心的布局,以及实地考察文化遗迹.

5.在相关媒体上发布本次活动的相关消息.

6.无锡方面工作的总结,以及苏州地区调查工作的准备.

(3).学期结束后的一个星期:

苏州实地考察阶段:

需要完成的任务1.整理前期的资料.

2.苏州地区调查问卷的分析.

3.采访工作的深入开展以及文字稿的落实.

4.研究苏州市中心的布局,以及实地考察文化遗迹.

5.在相关媒体上发布本次活动的相关消息.

6.苏州方面工作的总结.

(4).暑假期间:

资料整理阶段;

需要完成的任务1.尽快将两地调查的相关资料整理出来.

2.对其他城市相关精品案例的分析借鉴.

3.参照两地经济发展的不同模式,提出我们保护文化遗产的相关措施.

4.拟写改善经济与文化矛盾冲突的方案,缓解城市建设对文化遗产造成的压力,促进经济与文化的协调发展.

5.撰写调查报告.

小组成员名单:

共19人

王奎,王晔一,付国英,李秋萍,付京仪,周瑞,薄晓青,黄燕华,胡蝶,陈侠娜,方抒,赵红,张琦,彭小娟,李廷香,符博学,刘新林,周正华,时鼎杰

指导老师:

沈燕杰老师,庄若江教授

人员安排:

策划:

李秋萍

财务:

付国英

摄影以及文字输入:

薄晓青,时鼎杰,王晔一

会议记录:

赵红

资料查找:

王奎,符博学,刘新林,付京仪,李秋萍,彭小娟

问卷调查制作:

付国英,黄燕华,胡蝶,李廷香,彭小娟

采访周瑞,时鼎杰,王晔一,李秋萍,薄晓青,付京仪,王奎,胡蝶,付国英,李廷香,方抒,陈侠娜,赵红

路线安排:

薄晓青,符博学

宣传:

王晔一,赵红,王奎,薄晓青,时鼎杰,方抒

经费预算:

约为950元.

苏锡城市文化研究小组

二.问卷调查

1.苏锡城市文化问卷调查

请您在以下选项中选择符合您个人情况的选项:

1.您是否为本地市民?

A是B否

2.您的年龄:

A25岁以下B26—39岁C40-60岁D60岁以上

3.您的职业:

A公务人员B企业员工C教育科技其他

4.您的文化程度:

A中学B大学C硕士及以上

5.您认为保护文化遗产是否必要?

A非常重要B比较重要C无所谓

6.您对目前政府的保护文化遗产的力度、措施是否满意?

A满意B不满意C一般D不满意

7您认为参观文化遗产是否应该收费?

A应该B不应该C可以适当收取

8.您觉得文化遗产所收费用应该用于什么方面比较妥当?

A用于文化遗产的维护和修缮B宣传文保知识C用于成本开支

9.您关注或了解政府的保护文化遗产的措施吗?

A有B没有

10.如果有条件,您会去参观文化遗产么?

A会B不会

11.请您写下您最喜欢的本城文化遗产名称:

AB

12.您认为崇安寺改造是否成功(无锡人填写)?

A成功B可以接受C不成功

13.您认为观前街改造是否成功?

(苏州人填写)

A成功B可以接受C不成功

14.您是否接受将文化遗产保护和商业化运作相结合的办法?

A接受B不接受

15.如果您发现破坏文化遗产的行为您会怎么做?

A举报B制止C不关心

16.您会参与宣传保护文化遗产的政策吗?

A会B不会C看情况

17.您认为发展经济与保护文化遗产两者之间存在矛盾吗?

A存在B不存在C不知道

18.请您为文化遗产保护提出宝贵建议:

_________________________________

2.问卷调查分析的情况

我们分别在无锡的崇安寺和苏州的观前街进行了问卷调查,一共做了问卷调查600张,有效问卷545张.其中无锡269张,苏州276张,分析结果如下

无锡的调查问卷结果

1.本地人占49%,非本地人为51%

2.25岁以下的为55%,B26—39岁的为25%,40-60岁的为14%,60岁以上的为6%

3.公务人员占9%,企业员工占23%,从事教育科技工作的占10%其他占58%

4.中学文化程度的占48%大学文化程度的占44%硕士及以上文化程度的占8%

5.认为保护文化遗产非常重要的占60%比较重要的占23%无所谓的占17%

6.对目前政府的保护文化遗产的力度、措施满意的占11%不满意的占22%一般的占67%

7认为参观文化遗产应该收费的占16%不应该的占46%可以适当收取的占38%

8觉得文化遗产所收费用应该用于文化遗产的维护和修缮的占58%用于宣传文保知识的占23%用于成本开支19%

9.关注或了解政府的保护文化遗产的措施的占48%不关注的占52%

10.有条件会去参观文化遗产的占77%不会去的占23%

11.无锡人最喜欢的本地文化遗产前三名分别是崇安寺(15票)薛福成故居和阿炳故居(都为13票)南禅寺(12票)

12.认为崇安寺改造成功(无锡人填写)的占15%可以接受的占66%不成功的占19%

14.接受将文化遗产保护和商业化运作相结合的办法的占57%不接受的占43%

15.发现破坏文化遗产的行为会举报的占35%会制止的占49%不关心的占16%

16.会参与宣传保护文化遗产的政策的占49%不会的占11%看情况的占40%

17.认为发展经济与保护文化遗产两者之间存在矛盾的占38%不存在的占23%不知道的占39%

18.为文化遗产保护提出宝贵的建议主要有以下几点:

做好宣传工作,增强保护意识;

要严格区分寺庙与商业的发展;

政府加强对文化遗产的保护的重视,不限于形式;政府出资,大家行动(市民参与);对文化遗产适当收费;

政府出台政策成立法规;免费开放;

将文化遗产保护与商业分开,不能利用其谋利;

少收景点费,多建立一些带有文化风味的娱乐场所;

从小孩抓起提高修养;政府设立专门机构,与当地的百姓互应,配合把文化遗产保护作为市政建设与文化宣传工作的重点项目,资金项目应做到合理透明;

少拆多修.

2.苏州的问卷调查结果

1.本地人占42%,非本地人为58%

2.25岁以下的为70%,B26—39岁的为22%,40-60岁的为5%,60岁以上的为3%

3.公务人员占3%,企业员工占20%,从事教育科技工作的占4%其他占73%

4.中学文化程度的占44%大学文化程度的占55%硕士及以上文化程度的占1%

5.认为保护文化遗产非常重要的占78%比较重要的占18%无所谓的占4%

6.对目前政府的保护文化遗产的力度、措施满意的占17%不满意的占15%一般的占68%

7认为参观文化遗产应该收费的占12%不应该的占34%可以适当收取的占54%

8觉得文化遗产所收费用应该用于文化遗产的维护和修缮的占71%用于宣传文保知识的占28%用于成本开支1%

9.关注或了解政府的保护文化遗产的措施的占50%不关注的占50%

10.有条件会去参观文化遗产的占94%不会去的占6%

11.苏州人最喜欢的本地文化遗产,前三名是拙政园(51票)虎丘(44票)狮子林(16票)

13.认为观前街改造成功(苏州人填写)的占25%可以接受的占40%不成功的占35%

14.接受将文化遗产保护和商业化运作相结合的办法的占65%不接受的占35%

15.发现破坏文化遗产的行为会举报的占41%会制止的占54%不关心的占5%

16.会参与宣传保护文化遗产的政策的占55%不会的占12%看情况的占33%

17.认为发展经济与保护文化遗产两者之间存在矛盾的占36%不存在的占51%不知道的占13%

18.为文化遗产保护提出宝贵的建议主要有以下几点:

加大投资修缮力度,

大力宣传增强市民保护文化遗产的意识;

政府给予更多的关心;

发扬民族文化,

政府出面市民参与.

让苏州本地人各自认领部分文化遗产,重视旅游业对文化遗产的影响;

要控制游客的人数,不要太商业化;

在保护文化遗产的基础上发展经济建设,不要一味的追求造就现代化城市.

3问卷调查期间成员的通讯和心得体会

通讯

时间:

7月12日地点:

无锡市崇安寺

人物:

江南大学文学院暑期社会实践苏锡文化遗产小分队

今天下午,考试一结束,我们就开始了我们暑期的社会实践活动,我们这次的暑期社会实践活动主要考察苏州和无锡两地(两地市中心)的物质文化遗产,在市民中起到一个保护文化遗产的作用,探索两地经济与文化的和谐发展,为和谐社会的构建贡献我们的一份力量。

7月12号下午,我们在江南大学的北大门举行了简短的启动仪式以后,就开始了我们在无锡的社会实践,我们今天的任务是完成在无锡地区的300多份问卷调查。

一个小时以后,我们到达了无锡市繁华的商业街——崇安寺。

崇安寺:

梁溪首刹,吴会名胜,1600多年的崇安寺自古以来,就是无锡的政治中心、商贸中心、和文化中心。

与之相邻的洞虚宫有500多年的历史,其三清殿的偏房为世界名曲《二泉映月》的作者阿炳的故居。

建于1905年的公花园是我国最早期的公园对公众免费开放的公园,誉为华夏第一公园,有方塘书院、池上草堂、绣衣拜石、草堂话旧、松崖挹翠、白水试泉、兰移听琴、樱丛鸟语等24景。

市因寺兴、园因街荣。

近一百年工商繁华的无锡誉为“小上海”,崇安寺以其独特的风格和魅力,成为与上海城隍庙、南京夫子庙、苏州玄妙观齐名的江南四大特色街区.

改造后的崇安寺,历史和未来对接,传统文化和现代文明相融,亭台阁楼、小桥流水、古树影塔、瀑布雕塑,世界名牌、传统字号、地方小吃、西式餐饮、菜馆酒吧、黄金珠宝……成为名副其实的“商核、文核、绿核”是无锡一张亮丽名片,为天下游客走进无锡必到的一道亮丽的风景。

我们的问卷调查中就有涉及崇安寺改造的。

我们的问卷调查进行地比较顺利,虽然有些人对我们置之不理,但绝大多数被调查者还是友好的,有些年轻人还自己还自愿过来做我们的问卷,有一些当地的老人不识字的,我们的同学就很热情地将问卷上的题目讲给老人听。

晚上六点,我们结束了无锡的调查问卷,虽然很辛苦,但是我们还是比较开心的,因为我们出去之前就做好了被人拒绝的准备,但是事实上多数市民还是很乐意接受我们的问卷的,甚至还有朋友对我们的活动提出了意见和建议,初战告捷,也增强了我们的信心。

我们希望通过此次的活动锻炼自己,服务群众。

在“保护文化遗产,传承吴地文化”口号下,我们一步步都走向自己的目标。

(李秋萍)

时间:

7月13日地点:

苏州观前街

人物:

江南大学文学院暑期社会实践苏锡文化遗产小组

今天我们将进行苏州的问卷调查,一些文化遗产的参观和采访活动。

因为是早上八点的火车票,我们都必须赶早,前段时间一直在考试,昨天又进行了无锡的问卷调查,大家都比较累,加上为了节省开支,我们买的站票,大家都很辛苦。

但是我们的同学非常敬业。

大家认真地完成自己的任务,丝毫没有倦怠的神情留在脸上。

观前街是苏州的繁华闹市区,大凡去过苏州知道它的人并不多。

给街巷取名,在某某标志性建筑后面,加上一个“前”或“后”字,在江南并不鲜见,但如苏州人那样喜欢,恐怕无出其右,卫道观前、玄妙观前、镇抚司前、申衙前、范庄前……不胜枚举。

其中声名最为显赫的是玄妙观前,约定俗成的称呼是“观前街”,或者干脆叫“观前”。

它的盛名,如同南京的夫子庙、上海的城隍庙、北京的天桥,是一个集商业、娱乐、饮食、文化于一处的大众消遣场所;也如同夫子庙有孔庙、城隍庙有豫园一样,观前街是因为有玄妙观而闻名。

玄妙观的整修带来了观前街的改造。

正山门前宫巷口矗立起一座石牌坊,环抱出了一片小广场,高峻恢宏的三清殿突出在四周林立的高楼之中,恢复了宗教场应有的神圣与庄严。

参天大树洒在露台和护栏上的一片浓绿,过滤和澄静了四周喧闹的气氛。

山门前的广场和东西走向的长街,舒展、开阔、平整,一扫狭窄马路的陈旧格局,并且不再通行车辆,成了步行街。

两旁仿古建筑的商店,将古典风格与现代商业文明交合,“观前”面目一新了。

苏州的人文气息感染了我们,我们还遇到很多无锡来的市民,今天的问卷采访中,我们还遇到了一些亲眼看到观前街发展变化的老人,还遇到了园林的修复工作者,在与他们的交流中,我们增长了见识,得到了一些只有实践才能给予感受。

(王晔一)

心得体会

社会实践心得

汉语0601方抒

今天全体队员在无锡进行我们社会实践的的第一站。

我们团队的活动主题是苏锡文化保护的对比。

在经济高速发展的今天,文化遗产的保护和经济的发展是大家共同的话题。

我们来到了崇安寺。

第一次我听到这个名字时,直觉让我觉得那是一个美丽的寺庙。

到了那边才惊异的发现那竟是一个商业街。

繁华的街道,现代化的店铺,时尚的红男绿女,一派大城市的风貌。

于是我就忘了,那曾经让我觉得诗意的名字。

在实践的过程中,我碰到了一位老爷爷。

刚开始他并不愿意为我们做一份调查报告,可当我说来意是研究苏锡的文化遗产的保护时他终于开始和我说话,他摇摇头,说:

不好不好。

我从这位老爷爷那里得知,原来崇安寺原是寺庙的,只是在改造后变成了一个商业街。

渐渐的,人们都忘了,来到这里的人们也忘了,也许这里曾经香火鼎盛,充满神圣。

现在每个人提起这里,只能想起一个充满商业气息的地方了。

大门口的石头牌坊,店铺的雕花窗棱,悬挂的纸灯,不难看出政府的一片良苦用心,可是在老一辈的心中,那已经是一个不能愈合的伤疤了。

老爷爷一个劲的摇头,那场景让我很难过。

我问他能不能接受文化保护和商业的结合,他还是摇头,说:

不好不好,都没了。

我想后面的问题可以不用问了,看着老人家那么难过,我什么话都说不出来了。

就当我想告辞离开时,老爷爷又说话了,他说,那时的崇安寺是怎样怎样的,话语中充满眷恋。

你说经济发展和文化保护有没有矛盾了,如果没有就不有这么多问题了,也就不会有老爷爷满心的遗憾了。

我不禁想起我在温州的江心屿的一面墙上看到的老温州的地图,那些河那些桥都已经不复存在了。

老人们只能在回忆中记起那些小桥流水,那些杨柳桃花,那些在船上的人家。

而我们年轻的一辈呢,没有回忆的东西了,只能在上一辈的述说中想象那安宁平和的景象。

文化遗产不只只是那些名人的故居吧,也许我们可以把那些名人故居、博物馆保护发展的很好,可精神上的那些,很难。

我看着崇安寺,看着那些街道,我实在想不到那是一个江南城市。

我想过不了多久江南这个概念就更加模糊了,因为那些曾经代表江南的东西被水泥的柱子,被柏油的马路所覆盖,所有的城市都一样了,也就没有差别了。

什么时候我才可以看到那些曾经出现在我梦中的江南水乡呢。

关于暑期社会实践的几点感想

彭小娟

其实在做《苏锡文化与经济之间冲突》调查之前,我打算调查农民工进城务工的现实情况,例如,为什么会选择该城市?

他们进城后家人怎么办,尤其是年纪大的老年人,他们怎么生活?

可是,因为自己的决心不坚定,也可能是因为自己少了那么一点点信心吧,最终放弃了,加入了一个人很多的大组,这可能是受了毛主席的“人多力量大”思想影响,也报了一丝侥幸的心理吧,就加入了这个苏锡文化调查之中。

在做这个调查之前,我并不看好它,我觉得它太空泛,题目太大,有点不切实际,现实意义小,通过整个调查活动,虽然我对这个主题的认识并没有多大的改观,但是,在这个活动中,我也收获不少,尤其是在发问卷调查时,更是尝到了酸甜苦辣,下面我就回顾一下那两天的情况吧。

在做问卷调查时,最让我郁闷的是让我们穿学校的统一服装,我并不是说不该穿统一服装,而是服装有问题,我真搞不懂服装后面为什么要打上移动公司的广告,以至于在发问卷调查时,很多人以为我们是做推销的,不等我们开口就摇摇头摆摆手,匆匆走开了,还有人问我们为移动公司做推销,他们给我们多少钱,我当时真是有苦难辩,不得不跟他们一一解释,心里真是恨死身上的服装了。

其实服装问题相对来说还是比较小的,更大的困难是在发问卷调查时,没人理你,他们一定是觉得我们是小孩闲着没事做找事。

当我们准备进崇安寺发问卷调查时,被保安拦了下来,他们不让我们进去。

没办法只好找别的地方去做问卷,我们开始选择公交站台,因为那地放人多,可结果收获很小,很少有人看我并有耐心听我说完,在车站台那里大概做了三四张,本以为老人应该有更多的同情心,可结果却并不是这样,我发给老人的问卷调查,没有一张被填,当时我的心情很低落,我觉得他们好冷酷,我怀疑自己以前的判断,我想我们可能生活的不是同一个世界,有难以逾越的代沟。

然后我就转移目标,把目标放在跟我年龄差不多的人身上,结果要好的多,后来,我和别的同学一快,我觉得他们比我勇敢,从他们身上我学到很多东西,我也向他们一样,当有人过来,立刻迎上去,拿出笔让他们帮我填,甚至不给他们考虑的时间,原来还是有好多人愿意帮助我们的,我的心情也跟着好了起来,做起来也有劲了,大概用了不到一个小时就做完了,我们都非常有成就感,有了前一天的经验,第二天做起来就轻松了好多,当我想要别人为我填问卷时,我会用眼睛看向别人的眼睛,因为一个人的眼睛是骗不了别人的,如果你这么做,别人多半会帮助你,因为每个人的内心深处都是柔软的,你真心对待别人,别人也会真心对待你的。

以上是我的一些感想,做完了这个社会实践我觉得很有成就感。

附部分图片资料无锡的问卷调查

苏州的问卷调查

三.苏锡两地的采访

我们分别对无锡文化局和苏州文物局的相关工作人员进行了采访.

1.采访记录如下:

无锡市文化局办公室副主任顾必成访谈

时间:

2007年7月12日;

地点:

无锡市文化局

被采访人:

顾必成(无锡文化局办公室副主任)采访人:

时鼎杰;

记录人:

刘新林

时鼎杰(以下简称时):

顾主任,2007年在绝大部分城市通过招商引资的方式发展城市经济时,无锡市却另辟蹊径,提出了“招文化引文明”的口号,您能否谈谈采取这样的方式是出于怎样的考虑?

顾必成(以下简称顾):

你说的这个“招文化文明”,应该不是政府的口号吧!

那我就简单说一下我的看法。

一个城市之所以区别于另一座城市,一座城市之所以能够长期的处于先进的行列,一座城市的综合竞争力之所以比其他城市高,其归根结底的一点是一个城市的文化力。

文化就是以文化之,“润物细无声”就是一个化的过程.我们到北京南京为什么很容易就让人感觉到它们扑面而来的文化气息,而你很难举出一小部分来说这就是文化。

文化是什么呢?

文化是深入城市的根本,文化是深入城市的血脉,深入人内心的精神的一种底蕴。

所以,可以把城市竞争分为两个部分:

硬竞争和软竞争。

硬竞争(譬如GDP、外资、城市建筑等).往往是不可持续的,其遇到的最大问题是资源消耗大。

这对于一个城市的可持续发展来说,无疑是不利的,而文化的保护和发展能弥补和弱化这一问题。

引进一种先进的文化和文明,同时也引进了先进的生产力。

这种同时在我看来就是引进了两种资源。

一种是投资环境,当文化文明昌盛是,就有相对良好的制度体制环境和社会环境。

另一种是引进文明本身就能促使经济增长方式的转变。

我们过去对文化拉动生产力的表述较多,例如智力支持、陶冶情操、营造环境、营造氛围等等。

但我们往往忽视一点,文化本身就是生产力,特别是文化资源的消耗量是不受损的,它可以永续利用。

当然,我不是指物质文化。

这就是一种软竞争。

软实力的竞争就是你有一种思想我有一种思想,交换以后便成了两种思想。

文化资源的分享性和持续性是硬竞争所不能拥有的。

所以,虽然我不知道是哪个政府提出来的,但我认为提出招文化文明还是一种比较科学的提议吧。

时:

好的。

我们知道现在无锡正积极向国家申请“历史文化名城”,那我想请问一下顾主任我们无锡在这方面有那些优势呢?

顾:

首先无锡历史悠久,它有三不变,城名不变,无锡是从西汉开始建城的;城地不变,也就是城的地址不变;城库不变,它是一种“规避型“的,也就是城市的轮廓没有变。

无锡是中国三大文明的发源地,即吴文化,中国民族工商业,中国乡村。

其次,无锡保存了大量的具有历史风貌的名人故居何名园街区。

无锡有四大街区:

荣巷,小娄巷,清明桥,惠山街区。

还有顾毓秀故居、钱钟书故居、薛福成故居等故居和李园、梅园等园林。

时:

现在京杭运河正在"申遗”,而无锡既不是运河的起始点,也不是运河的终点,也不像扬州那样作为一个重要的港口。

那无锡“申遗”有什么优势呢?

顾:

首先,无锡文明具有一种特质,无锡文明是三种的交错。

无锡依水而筑,使无锡人拥有一种水的特质——柔和,但其柔和是