表面活性剂的理化性质和生物学性质.docx

《表面活性剂的理化性质和生物学性质.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《表面活性剂的理化性质和生物学性质.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

表面活性剂的理化性质和生物学性质

表面活性剂的理化性质和生物学性质

一、临界胶束浓度

当表面活性剂的正吸附到达饱和后继续加入表面活性剂,其分子则转入溶液中,因其亲油基团的存在,水分子与表面活性剂分子相互间的排斥力远大于吸引力,导致表面活性剂分子自身依赖范德华力相互聚集,形成亲油基团向内,亲水基团向外、在水中稳定分散、大小在胶体粒子范围的胶束(micelles)。

在一定温度和一定的浓度范围内,表面活性剂胶束有一定的分子缔合数,但不同表面活性剂胶束的分子缔合数各不相同,离子表面活性剂的缔合数约在10~100,少数大于1000。

非离子表面活性剂的缔合数一般较大,例如月桂醇聚氧乙烯醚在25℃的缔合数为5000。

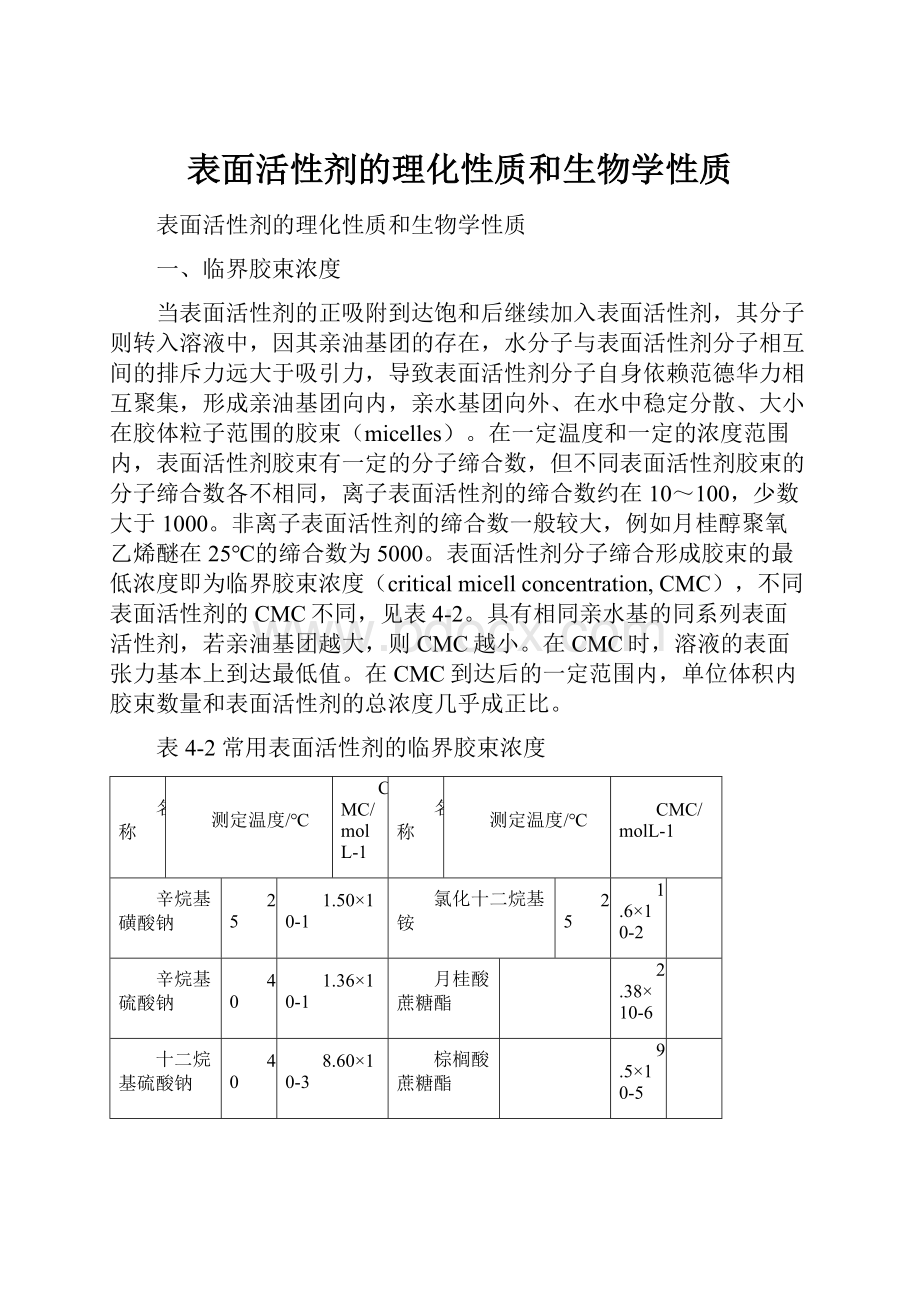

表面活性剂分子缔合形成胶束的最低浓度即为临界胶束浓度(criticalmicellconcentration,CMC),不同表面活性剂的CMC不同,见表4-2。

具有相同亲水基的同系列表面活性剂,若亲油基团越大,则CMC越小。

在CMC时,溶液的表面张力基本上到达最低值。

在CMC到达后的一定范围内,单位体积内胶束数量和表面活性剂的总浓度几乎成正比。

表4-2常用表面活性剂的临界胶束浓度

名称

测定温度/℃

CMC/molL-1

名称

测定温度/℃

CMC/molL-1

辛烷基磺酸钠

25

1.50×10-1

氯化十二烷基铵

25

1.6×10-2

辛烷基硫酸钠

40

1.36×10-1

月桂酸蔗糖酯

2.38×10-6

十二烷基硫酸钠

40

8.60×10-3

棕榈酸蔗糖酯

9.5×10-5

十四烷基硫酸钠

40

2.40×10-3

硬脂酸蔗糖酯

6.6×10-5

十六烷基硫酸钠

40

5.80×10-4

吐温20

25

6.0×10-2

(g/L,以下同)

十八烷基硫酸钠

40

1.70×10-4

吐温40

25

3.1×10-2

硬脂酸钾

50

4.50×10-45

吐温60

25

2.8×10-2

油酸钾

50

1.20×10-3

吐温65

25

5.0×10-2

月桂酸钾

25

1.25×10-2

吐温80

25

1.4×10-2

十二烷基磺酸钠

25

9.0×10-3

吐温85

25

2.3×10-2

(二)胶束的结构

在一定浓度范围的表面活性剂溶液中,胶束呈球形结构(图4-1a),其碳氢链无序缠绕构成内核,具非极性液态性质。

碳氢链上一些与亲水基相邻的次甲基形成整齐排列的栅状层。

亲水基则分布在胶束表面,由于亲水基与水分子的相互作用,水分子可深入到栅状层内。

对于离子型表面活性剂,则有反离子吸附在胶束表面。

随着溶液中表面活性剂浓度增加(20%以上),胶束不再保持球形结构,则转变成具有更高分子缔合数的棒状胶束(图4-1b),甚至六角束状结构(图4-1c),表面活性剂浓度更大时,成为板状或层状结构(图4-1d和e)。

从球形结构到层状结构,表面活性剂的碳氢链从紊乱分布转变成规整排列,完成了从液态向液晶态的转变,表现出明显的光学各向异性性质,在层状结构中,表面活性剂分子的排列已接近于双分子层结构。

在高浓度的表面活性剂水溶液中,如有少量的非极性溶剂存在,则可能形成反向胶束,即亲水基团向内,亲油基团朝向非极性液体。

油溶性表面活性剂如钙肥皂、丁二酸二辛基磺酸钠和司盘类表面活性剂在非极性溶剂中也可形成类似反向胶束。

(三)临界胶束浓度测定

当表面活性剂的溶液浓度达到临界胶束浓度时,除溶液的表面张力外,溶液的多种物理性质,如摩尔电导、粘度、渗透压、密度、光散射等多种物理性质发生急剧变化。

或者说,溶液物理性质发生急剧变化时的浓度即该表面活性剂的CMC。

利用这些性质与表面活性剂浓度之间的关系,可推测出表面活性剂的临界胶束浓度。

但测定的性质不同以及采用不同的测定方法得到的结果可能会有差异。

另外,温度、浓度、电解质、pH等因素对测定结果也会产生影响。

二、亲水亲油平衡值

(一)HLB值的概念

表面活性剂分子中亲水和亲油基团对油或水的综合亲和力称为亲水亲油平衡值(hydrophile-lipophilebalance,HLB)。

根据经验,将表面活性剂的HLB值范围限定在0~40,其中非离子表面活性剂的HLB值范围为0~20,即完全由疏水碳氢基团组成的石蜡分子的HLB值为0,完全由亲水性的氧乙烯基组成的聚氧乙烯的HLB值为20,既有碳氢链又有氧乙烯链的表面活性剂的HLB值则介于两者之间。

亲水性表面活性剂有较高的HLB值,亲油性表面活性剂有较低的HLB值。

亲油性或亲水性很大的表面活性剂易溶于油或易溶于水,在溶液界面的正吸附量较少,故降低表面张力的作用较弱。

表面活性剂的HLB值与其应用性质有密切关系,HLB值在3~6的表面活性剂适合用做W/O型乳化剂,HLB值在8~18的表面活性剂,适合用做O/W型乳化剂。

作为增溶剂的HLB值在13~18,作为润湿剂的HLB值在7~9等,

一些常用表面活性剂的HLB值列于表4-3。

非离子表面活性剂的HLB值具有加和性,例如简单的二组分非离子表面活性剂体系的HLB值可计算如下:

(4-1)

如,用45%司盘60(HLB=4.7)和55%吐温60(HLB=14.9)组成的混合表面活性剂的HLB值为4.31。

但上式不能用于混合离子型表面活性剂HLB值的计算。

表4-3常用表面活性剂的HLB值

表面活性剂

HLB值

表面活性剂

HLB值

阿拉伯胶

8.0

吐温20

16.7

西黄蓍胶

13.0

吐温21

13.3

明胶

9.8

吐温40

15.6

单硬脂酸丙二酯

3.4

吐温60

14.9

单硬脂酸甘油酯

3.8

吐温61

9.6

二硬脂酸乙二酯

1.5

吐温65

10.5

单油酸二甘酯

6.1

吐温80

15.0

十二烷基硫酸钠

40.0

吐温81

10.0

司盘20

8.6

吐温85

11.0

司盘40

6.7

卖泽45

11.1

司盘60

4.7

卖泽4915.0

司盘65

2.1

卖泽51

16.0

司盘80

4.3

卖泽52

16.9

司盘83

3.7

聚氧乙烯400单月桂酸酯

13.1

司盘85

1.8

聚氧乙烯400单硬脂酸酯

11.6

油酸钾

20.0

聚氧乙烯400单油酸酯

11.4

油酸钠

18.0

苄泽35

16.9

油酸三乙醇胺

12.0

苄泽30

9.5

卵磷脂

3.0

西土马哥

16.4

蔗糖酯

5~13

聚氧乙烯氢化蓖麻油

12~18

泊洛沙姆188

16.0

聚氧乙烯烷基酚

12.8

阿特拉斯G-263

25~30

聚氧乙烯壬烷基酚醚

15.0

(二)HLB值的理论计算法

如果把表面活性剂的HLB值看成是分子中各种结构基团贡献的总和,则每个基团对HLB值的贡献可以用数值表示,这些数值称为HLB基团数(groupnumber),将各个HLB基团数代入下式,即可求出表面活性剂的HLB值,该计算值与一些实验测定法的结果有很好的一致性:

HLB=Σ(亲水基团HLB数)-Σ(亲油基团HLB数)+7

如十二烷基硫酸钠的HLB值为:

HLB=38.7-(0.475×12)+7=40.0

表面活性剂的一些常见基团及其HLB基团数列于表4-4。

表4-4用于计算HLB值的基团数

亲水基团基团数亲油基团基团数

-SO4Na38.7-CH-0.475

-SO3Na37.4-CH2-0.475

-COOK21.1-CH30.475

-COONa19.1=CH-0.476

-N=9.4-CH2-CH2-CH2-O-0.15

酯(失水山梨醇环)6.8-CH-CH2-O-0.15

酯(自由)2.4CH3

-COOH2.1苯环1.662

-OH(自由)1.9-CF2-0.870

-O-1.3-CF30.870

-OH(失水山梨醇环)0.5CH3

-(CH2CH2O)-0.33-CH2-CH-O-0.15

三、Krafft点与昙点

(一)Krafft点

对于离子型表面活性剂,例如十二烷基硫酸钠在水中的溶解度随温度变化曲线AKB,如图9-10。

可以看出随温度升高,其溶解度在某一温度K点急剧升高,转折点K对应的温度称克拉费特点(Krafftpoint)。

而此点对应的溶解度即为该离子型表面活性剂的临界胶团浓度(图中虚线对应浓度)。

当溶液中表面活性剂的浓度未超过溶解度时,在区域Ⅰ为溶液状态AK线以下;当继续加入表面活性剂时,则有表面活性剂析出,在区域ⅡAKB线以上;此时再升高温度,体系又成为澄明溶液,KB曲线以下(区域Ⅲ),但与Ⅰ相不同,相是表面活性剂的胶束溶液。

Krafft点是离子型表面活性剂的特征值,Krafft点越高的表面活性剂,临界胶团浓度越小。

Krafft点也是表面活性剂应用温度的下限,或者说,只有在温度高于Krafft点表面活性剂才能更好的发挥作用。

如十二烷基硫酸钠的Krafft点为8℃,而十二烷基磺酸钠的Krafft点为70℃,在室温条件下使用,前者作增溶剂为好,后者的Krafft点高就不够理想。

(二)昙点(CloudPoint)

对非离子型表面活性剂在水溶液中得溶解度随温度升高而下降,使溶液变浊,称此变浊温度为昙点(Cloudpoint),亦称浊点。

昙点是非离子型表面活性剂的特征值。

此类表面活性剂的昙点在70~100℃,例如吐温20为90℃;吐温60为76℃;吐温80为93℃。

吐温类产生昙点的原因是温度升高,聚氧乙烯链与水之间的氢键断裂,水合能力下降,溶解度反而减小,溶液变浊出现昙点,冷却时氢键重新形成,又澄明。

在聚氧乙烯链相同时,碳氢链越长,则昙点越低;在碳氢链长相同时,聚氧乙烯链越长则昙点越高。

四、表面活性剂的生物学性

(一)表面活性剂对药物吸收的影响

研究发现表面活性剂的存在可能增进药物的吸收也可能降低药物的吸收,取决于多种因素的影响。

如药物在胶束中的扩散、生物膜的通透性改变、对胃排空速率的影响、粘度等,很难作出预测。

如果药物被增溶在胶束内,药物从胶束中扩散的速度和程度及胶束与胃肠生物膜融合的难易程度具有重要影响。

如果药物可以顺利从胶束内扩散或胶束本身迅速与胃肠粘膜融合,则增加吸收,例如应用吐温80明显促进螺内酯的口服吸收。

表面活性剂溶解生物膜脂质增加上皮细胞的通透性,从而改善吸收,如十二烷基硫酸钠改进头孢菌素钠、四环素、磺胺脒、氨基苯磺酸等药物的吸收。

吐温80和吐温85增加一些难溶性药物的吸收则是因其在胃肠中形成高粘度团块降低了胃排空速率。

但当聚氧乙烯类或纤维素类表面活性剂增加胃液粘度而阻止药物向粘膜面的扩散时,则吸收速率随粘度上升而降低。

许多表面活性剂对胰岛素鼻粘膜吸收有促进作用,例如分别将含有1%Poloxamer108、1%Brij35或癸酸钠(NaCap)的胰岛素溶液,经大鼠鼻腔给药半小时后,即可引起血糖较大幅度的降低。

以8U/kg剂量给药半小时后血糖可降为给药前血糖值的60%左右,这说明含1%表面活性剂的胰岛素溶液从鼻粘膜吸收迅速而有效。

降血糖作用持续时间也较长,均可持续5小时以上。

(二)表面活性剂与蛋白质的作用

蛋白质分子结构中氨基酸的羧基在碱性条件下发生解离而带有负电荷,在酸性条件下则结构中的氨基或胍基发生解离而带有正电荷。

因此在两种不同带电情况下,分别与阳离子表面活性剂或阴离子表面活性剂发生电性结合。

此外,表面活性剂还可能破坏蛋白质二维结构中的盐键、氢键和疏水键,从而使蛋白质各残基之间的交联作用减弱,螺旋结构变得无序或受到破坏,最终使蛋白质发生变性。

(三)表面活性剂的毒性

一般而言,阳离子表面活性剂的毒性最大,其次是阴离子表面活性剂,非离子表面活性剂毒性最小。

两性离子表面活性剂的毒性小于阳离子表面活性剂。

小鼠口服0.063%氯化烷基二甲铵后显示慢性毒性作用,而口服1%二辛基琥珀酸磺酸钠仅有轻微毒性,而相同浓度的十二烷基硫酸钠则没有毒性反应。

非离子表面活性剂口服一般认为无毒性,例如成人每天口服4.5~6g吐温80,连续28天,有的人服用达4年之久,都未见明显的毒性反应。

表面活性剂用于静脉给药的毒性大于口服。

一些表面活性剂的口服和静脉注射的半数致死量(LD50)见表9-8。

其中,仍以非离子表面活性剂毒性较低,如供静脉注射的Poloxamer188毒性很低,麻醉小鼠可耐受静脉注射10%该溶液10ml。

表9-8一些表面活性剂的半数致死量LD50(mg/kg小鼠)

品名

口服

静脉注射

苯扎氯铵(洁尔灭)

350

30

氯化十六烷基吡啶

200

30

脂肪酸磺酸钠

1600~6500

60~350

蔗糖单脂肪酸酯

20000

56~78

吐温20

>25000

3750

吐温80

>25000

5800

Poloxamer188

15000

7700

聚氧乙烯甲基蓖麻油醚

6640

阳离子及阴离子表面活性剂不仅毒性较大,而且还有较强的溶血作用。

例如0.001%十二烷基硫酸钠溶液就有强烈的溶血作用。

非离子表面活性剂的溶血作用较轻微,在亲水基为聚氧乙烯基非离子表面活性剂中,以吐温类的溶血作用最小,其顺序为:

聚氧乙烯烷基醚>聚氧乙烯烷芳基醚>聚氧乙烯脂肪酸酯>吐温类;吐温20>吐温60>吐温40>吐温80。

目前吐温类表面活性剂仍用于某些肌肉注射液中。

(四)表面活性剂的刺激性

虽然各类表面活性剂都可以用于外用制剂,但长期应用或高浓度使用可能出现皮肤或粘膜损害。

例如季铵盐类化合物高于1%即可对皮肤产生损害,十二烷基硫酸钠产生损害浓度为20%以上。

吐温类对皮肤和粘膜的刺激性很低,但一些聚氧乙烯醚类表面活性剂浓度在5%以上即产生损害作用。