一阅读《美林药品说明书》完成下列题目.docx

《一阅读《美林药品说明书》完成下列题目.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一阅读《美林药品说明书》完成下列题目.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

一阅读《美林药品说明书》完成下列题目

一、阅读《美林药品说明书》,完成下列题目。

美林药品说明书

【美林药品名称】商品名:

美林

【美林性状】美林为橙色混悬液,味甜,有调味剂的芳香。

【美林适应症】用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热。

也用于缓解儿童轻至中度疼痛。

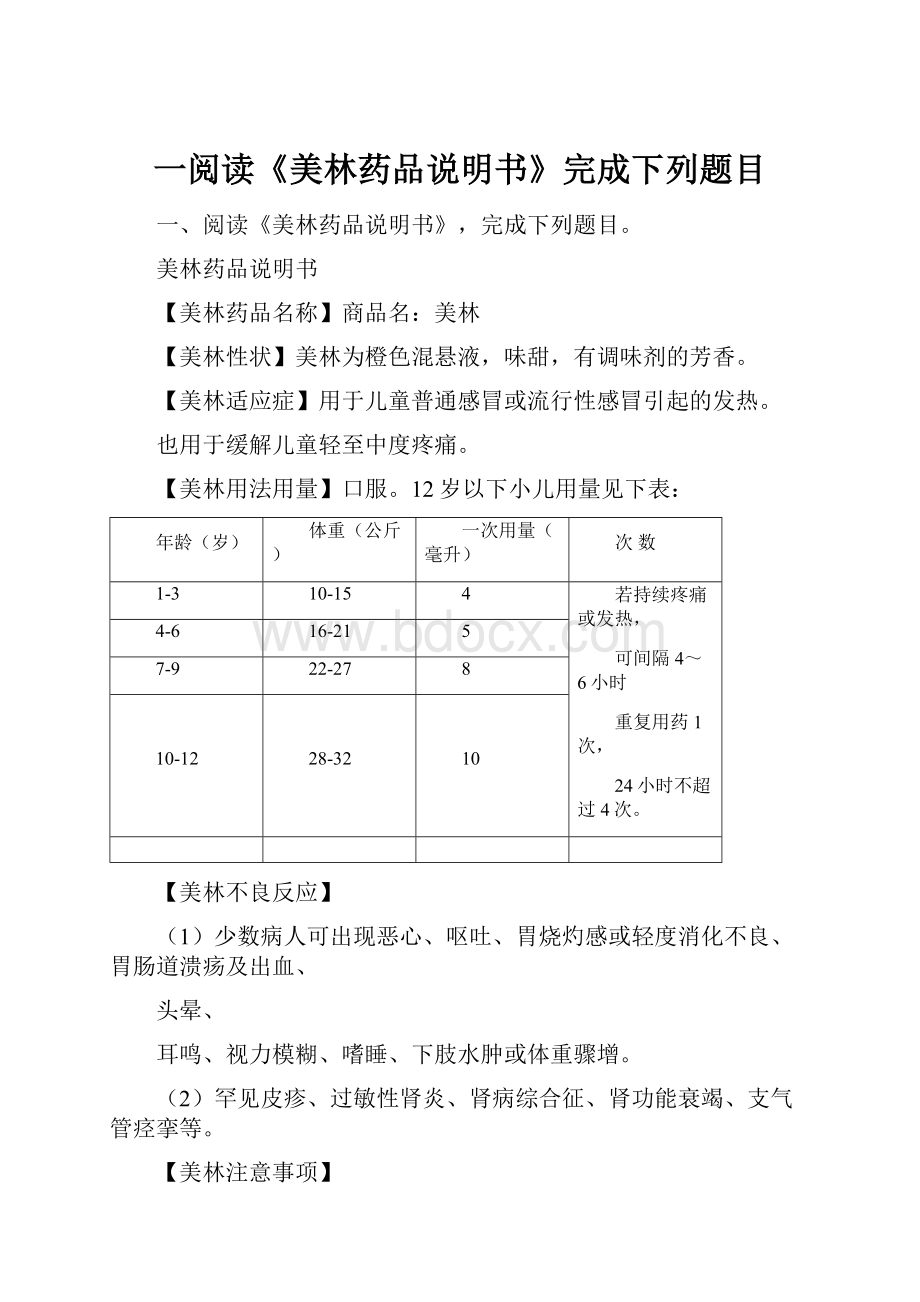

【美林用法用量】口服。

12岁以下小儿用量见下表:

年龄(岁)

体重(公斤)

一次用量(毫升)

次 数

1-3

10-15

4

若持续疼痛或发热,

可间隔4~6小时

重复用药1次,

24小时不超过4次。

4-6

16-21

5

7-9

22-27

8

10-12

28-32

10

【美林不良反应】

(1)少数病人可出现恶心、呕吐、胃烧灼感或轻度消化不良、胃肠道溃疡及出血、

头晕、

耳鸣、视力模糊、嗜睡、下肢水肿或体重骤增。

(2)罕见皮疹、过敏性肾炎、肾病综合征、肾功能衰竭、支气管痉挛等。

【美林注意事项】

(1)美林为对症治疗药,不宜长期或大量使用,用于止痛不得超过5天,用于解热

不得超过3天,症状不缓解,请咨询医师或药师。

(2)有下列情况患者慎用:

支气管哮喘、肝肾功能不全、凝血机制或血小板功能障碍。

(3)下列情况患者应在医师指导下使用:

有消化性溃疡史、胃肠道出血、高血压。

(4)1岁以下儿童应在医师指导下使用。

(5)不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品(如某些复方抗感冒药)。

(6)如服用过量或出现严重不良反应,应立即就医。

(7)对美林过敏者禁用,过敏体质者慎用。

(8)美林性状发生改变时禁止使用。

(9)请将美林放在儿童不能接触的地方。

(10)如正在使用其他药品,使用美林前请咨询医师或药师。

【美林药物相互作用】

(1)美林与其他解热、镇痛、抗炎药物同用时可增加胃肠道的不良反应,

并可能导致溃疡。

(2)如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情请咨询医师或药师。

(以上说明书有删减,精准说明书请参看药品包装)

1.【美林注意事项】第7条“对美林过敏者禁用,过敏体质者慎用。

”改为“对美林过敏者慎用,过敏体质者禁用。

”可以吗?

为什么?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

2.下列做法正确的一项是( )(3分)

A.半夜,张小明体温39℃,妈妈倒出清澈如水的美林,喂小明。

B.陈琳感冒发热,吃了999复方抗感冒颗粒,又吃了美林。

C.王方身体发烧,早上七点半他喝了美林去上学,十二点回家喝了一次,

下午五点到家又喝了一次,十点钟睡觉前又喝了一次。

D.李伟伟是个壮小子,才八个月大,就有21斤了。

有天发热了,妈妈心疼,

喂了他4毫升的美林。

3.【美林注意事项】第9条为什么要求“请将美林放在儿童不能接触的地方”,

请阅读整篇说明书,说出其中的原因。

(3分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

二、阅读《心美,一切皆美》,完成下列题目。

心美,一切皆美

记者:

您30岁之前得遍了台湾所有的文学大奖,直到不再参赛,此外,您还是台湾最高产的作家,除了众人以为的文思泉涌,还有别的诀窍吗?

林清玄:

我很喜欢一句古诗:

书到今生读已迟。

就是说,这辈子你要读书已经来不及,都是上辈子的积累。

我想这种积累重要的是怎么坚持,每天写一点,一个月以后回头看,会觉得性情上有变化,这种慢慢积累的过程是快乐的。

记者:

从乡下奋斗到台北,您的经历也是比较坎坷的。

小时候,您随父兄在田间地头流汗受苦,这段经历对您今后的成长有何影响?

林清玄:

有很大的帮助,使我什么情况都能适应。

从出生到现在,我没有一个晚上睡不着觉,没有一餐饭吃不香,随时都能笑得出来。

因为小时候在大山中长大,生活很苦,心思也单纯,天黑上床马上睡觉,你不会有欲望,有欲望也没用,根本不可能实现,所以慢慢久了,你对欲望就不会太敏感。

记者:

在您的环境里面,显然没有成为作家的条件,但您成功了。

林清玄:

的确,我家代代都是耕农,可是我对文字有非常深刻和敏锐的感爱。

记得有位文人叫张潮,他讲,“文章是案头之山水,山水是地上之文章”,你把地上的东西看清楚了,那就是一篇文章。

我小时候的成长不可能像一般人所说的,学富五车,而是一门深入。

我记得小时候读每本书,拿过来都珍贵得不得了,抱着,枕着,经常拿到什么就很用心地看。

小学三年级以后,每天我要抱着一本书,才睡得着;每天一定要读到一篇好文章,才肯睡觉。

记者:

在经历5000年未有之变局之后,拜金拜物对传统价值观的疏离逐渐明显,在这样光怪陆离的时代,怎样才能活出真正的优雅?

林清玄:

其实这是一个向欲望倾斜的时代,全世界都是这个样子,有时候你看报纸会看到一个爱玛仕的包卖到100万人民币,荒唐!

但大家已经习惯了,不以为怪,它是名牌,就值这个钱,那是因为你已经迷失了对事物的真实判断。

人的肩膀挑着一架天平,一边是欲望,一边是心灵的满足,你的心灵应该有足够的砝码来保持平衡。

人在中间,一边是一个人加一个山谷的“谷”,一边是一个人加一个山谷的“山”,俗和仙如果能够平衡,你就能做一个平正的人。

当然,要想不被欲望捆绑,就应该有自己心灵的寄托,要花一些时间来充实我们的心灵世界,比如文学。

记者:

对于生在这个时代有着多种价值可供选择的青年来说,文学在他们生活中应该是一个怎样的存在?

林清玄:

第一流的文章是生命的化妆,其实在青年的成长中,文学也是他们最好的化妆。

因为如果有内涵,你会觉得什么事情都美。

我有两句话,“心美一切皆美,情深万象皆深”,你的心灵美丽了,你看到的世间一切都美;如果你的情感深厚,你会觉得世间万物都很深刻。

所以,如果要使你的生命、外表、气质变得更好,你的心就要美,你的情就要深,文学正好是容易进入的途径。

1.林清玄取得成功的主要因素有哪些?

请简要概括。

(4分)

2.结合文章赏析两处划线部分。

(6分)

(1)这辈子你要读书已经来不及,都是上辈子的积累。

(2)人的肩膀挑着一架天平,一边是欲望,一边是心灵的满足,你的心灵应该有足够的砝码来保持平衡。

3.根据文意,请谈谈怎样做才能达到“真正的优雅”。

(4分)

4.这篇访谈主要谈了林清玄文学方面的成就和看法,标题却是“心美一切皆美”,你觉得切合全文主旨吗?

请谈谈你的看法。

(5分)

三、图画类文本试题

材料一微博是一种网络技术应用。

它篇幅短小,每条不超过l40个字,甚至可以三言两语。

它代表了个人最真类的即时言论,人们可以用微博发布信息、发表评论、讨论问题、转发跟帖。

材料二教育部、国家语委在向社会发布((2010年中国语言生活状况报告》时,称2010年是中国的“微博元年”。

截止到2011年2月,腾讯、新浪两大门户网站微博注册用户均超过1亿。

在微博上“人人都有麦克风”,普通人用微博维权,用微博问政;政府也开通微博,了解民意。

微博正释放着它推进社会生活各个领域发生变革的巨大潜能。

(1)从材料一中摘录出4个能概括“微博”主要特点的词语。

(4分)

(2)结合两则材料的内容,写出下边这幅画的寓意。

(3分)

四、徽标类文本试题

公元1613年5月19日,明代大旅行家、地理学家和文学家徐霞客开始游历名山大川。

他从浙江宁海出发,以三十多年时间,东渡普陀,北历燕翼,南涉闽粤,西北直攀太华之巅,西南远达云贵边陲,足迹及于当时14省,写下了60余万字的《徐霞客游记》。

2011年3月30日国务院常务会议通过决议,自2011年起,每年5月19日为“中国旅游日”,“中国旅游日”形象宣传口号是“爱旅游、爱生活”。

请你对下面三个问题进行探究。

(1)下图是“中国旅游日”标志图案,标志的主体创意造型来源于甲骨文的“旅”字及传统的印鉴艺术。

请描述变形的“旅”字所展示的画面。

⑵2013年是第三个“中国旅游日”,主题是“读万卷书,行万里路”。

你怎样理解这一主题?

⑶2013年暑假即将来临,你打算怎样“背起行囊走四方”?

五、竹与梅、兰、菊并称为“花中四君子”,它筛凤弄月,潇洒一生。

多少爱竹的人在吟诵着竹,赞美着竹,他们在咏竹、画竹中显志,在爱竹、种竹中明心。

请你认真阅读下面几则材料,进行比较,然后答题(21分)

材料一

竹石

咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

竹

一节复一节,千枝攒万叶。

我自不开花,免撩蜂与蝶。

清·郑板桥

材料二

可使食无肉,不可居无竹。

无肉令人瘦,无竹令人俗。

苏轼

材料三

竹生荒野外,稍云耸自寻,无人赏高节,徒自抱真心。

刘孝先

材料四

每当我漫步于静谧的竹林里,看着株株亭亭玉立、枝叶翠绿的竹,那么端庄凝重,那么文静温柔,就仿佛是在品味一首美妙绝伦的诗,叫人神清气爽、心旷神怡。

我喜欢静静地看着竹、听着竹、闻着竹、感受着竹给予我的一切感觉。

竹的身姿是那么的婀娜,片片狭长的竹叶飘逸地、雅致地点缀在枝头,显得错落有致,绰约不凡;新生的,吐出浅浅的青翠;苍劲的,翻动着成熟的墨绿。

风入竹的声音是那么的美妙,微风吹过,竹林便随风轻歌曼舞,竹叶的相互摩擦,发去如禅的沙沙声,仿佛天籁之音。

竹的清香更是神奇,淡而隽永,让人痴迷。

材料五

竹的种类很多,我国约有近300个品种。

主要分布于长江流域及华南、西南等地。

常见的有毛竹、刚竹、淡竹、苦竹、凤尾竹……最早对竹的印象来自家中的生活用品。

像竹床、竹椅、竹篮、竹梯等等。

古人云:

“食者竹笋,庇者竹瓦,载者竹篾,炊者竹薪,衣者竹皮,书者竹纸,履者竹鞋,真可谓不可一日无此君也。

”可见竹的用途极广,这也概括了竹的无私奉献的高贵品质。

它要求人的很少,可给予人的却很多。

材料六

屈屈伸伸,雪压千屋犹奋直;

潇潇洒洒,风来四面又何妨?

对联

1.材料一中两首诗分别是哪几个字押韵,把它写出来。

(2分)

2.郑板桥一生喜竹爱竹,痴竹迷竹,指竹作诗,写竹入画,咏竹言志,画竹传情。

从材料一中可以看出他具有怎样的品性。

(2分)

3.材料二中说“无竹令人俗”,这是从反面来说苏东坡对竹的喜爱。

那么有竹则如何呢,请从材料四中找出答案来。

(2分)

4.古人说:

竹之为物,非草非木。

是的,它既不同于凡草,又不同于俗木。

它是介乎于草与木之间的一种令人爱慕的独特的植物。

从上面六则材料中概括出精髓,以“人们爱竹,爱它那……”的句式写一排比句,表达出人们爱竹的理由。

(最少要有三句)(3分)

5.前三则写诗的材料中,材料三同材料一、材料二表达的意境明显不同,请从情感上略作分析。

(在下面填上一两个词就行。

)(3分)

材料一写

材料二写

材料三写

6.材料五与其他的几则材料在写法上明显不同,请你从内容、语言形式和行文风格上略作分析。

(50字左右。

)(3分)

7.下面是对写竹的对联的赏析,请你仿照这种手法对材料六作一点品析。

(2分)

例:

“山色不随春老;竹枝长向人新。

”“为天地生春,抚节长存终古绿;与松梅做伴,洁身共证辟寒心。

”翠竹四季长春,给大地注入永恒生机。

松竹梅为“岁寒三友”,不畏风霜雨雪,始终传持洁净的身心,令人钦佩赞美。

材料六赏析:

8.梅竹兰菊并称为“花中四君子”,松竹梅号为“岁寒三友”,它们的品格历来为人们所赞美,留下了不少诗文名句。

请你根据记忆或查询资料,在梅、兰、菊、松中任选其一,写一个诗文名句来。

(2分)

9.材料中的这一幅月下鸟归图中,前景就是月下竹林,赏画之时,侈肯定有说不出的愉悦之感。

仔细观赏画面,说说作者为什么不画绿竹而画墨竹呢?

(2分)

六、阅读下面这篇文章,然后答题(15分)

①竹子是一种介乎草与木之间的独特植物。

它广泛生长于亚洲、非洲、南美洲,并在这些地区享有盛誉。

在印度,竹子以“穷人之木”而闻名;在越南,它被亲切地称为“兄弟”;而在中国,竹子被国人崇尚为“君子”,与中国文化息息相关。

②竹子挺拔刚正,绿叶婆su6()。

山有竹则山青,水傍竹则水秀。

人们爱竹,爱它那洒脱的风姿。

人们爱竹,爱它那节外无枝的操守。

唐宋以来,竹子与梅花、松树并称为“岁寒三友”,明代则把“梅、兰、竹、菊”比作“四君子”。

苏东坡则是“宁可食无肉,不可使居无竹”。

人称“扬州八怪”之一的郑板桥爱竹成pi(),须臾不离,他曾“四十年来画竹枝”,为我们留下了大量的画卷和诗篇。

③中华竹文化是华夏文明的重要内容和组成部分。

一部中华文化史,上下五千年,处处竹相连。

我国人民在长期的生产和劳动实践中,把竹子的生物形态特征升华成了人的一种精神风貌,赋予了竹子独特的精神内涵,未出土时便有节,及凌云处尚虚心,它那种挺拔坚韧、宁折不弯的气节为各阶层的人们所称颂。

④世界上没有哪一种植物能像竹子一样,对我国人民的精神生活产生如此深远的影响,所以在世界上,中国也被称为“竹文化的国度”。

1.根据注音,把文段②中括号里应填的字写在下面。

(2分)

①绿叶婆suo()②爱竹成pi()

2.文段②中引用苏东坡和郑板桥的事例作用有二,

一是表明;二是说明竹与中国文化的

关系。

(2分)

3.仔细揣摩文段③中“未出土时便有节,及凌云处尚虚心”这两句话,回答问题。

(4分)

①“节”的本义是“竹节”,由此引中出一个意思是“虚心”的本义是,由此引申出一个意思是“谦虚”。

②由这两句话,你能联想到怎样的人生境界?

4.品读对联,联系选文回答问题。

(7分)

凌云劲竹真君子

空谷幽兰绝美人

1选文中有两个词语恰到好处地表现了上联对竹子的赞美,这两个词语是。

(2分)

②下联赞美了兰花怎样的品格?

下列词语中有一个最能代表兰花品格的,这个词语是。

(A.淳朴坚韧B.桀骜不群c.高雅绝俗D.默默无闻)(3分)

③在古今中外的名人中,哪些人具有对联中竹子或兰花的品格?

请各举一例,写出姓名事例或他本人的名言诗句。

(选文中出现的例子除外)(2分)

具有竹子品格的:

具有兰花品格的:

七、关于“方言和普通话”的主题阅读

( 一)、民间的声音

关于“绍兴方言还能存活多久”的讨论帖:

1楼:

昨天跟5岁的侄子一起吃饭,居然发现这个土生土长的孩子不会讲绍兴本地话。

再看看16岁的儿子,也是在绍兴土生土长的,比堂弟好点,还会说几句绍兴本地话,但那种老绍兴的俚语是一点不懂了。

儿子还说,他的同学和他也差不多。

记得我们小时候,连学校老师上课都是方言,如能说一口流利的普通话,那简直就是一门绝活。

现在的孩子倒是一口流利的普通话,甚至还能说流利的英语,但会说地道方言的却成了稀罕品种,方言还能在我们的生活中存活多久呢?

2楼:

我女儿在学校讲普通话,在家里也讲普通话,现在很多绍兴话她连听都听不懂了。

3楼:

方言还能活多久?

那要看我们还能活多久!

4楼:

不知道,也许有一天,无声无息地消失了。

但也没什么可惜的,语言失去交流沟通功能,离消亡也就不远了,这是事物的发展规律。

5楼:

城市越来越开放,外来人口越来越多,绍兴话太土,他们听不懂,还是说普通话好。

6楼:

“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

”用方言交流,听着多亲切啊。

7楼:

方言里有文化,我们老师说绍兴话里保留着好多古音呢,我想有文化的东西是不会消亡的。

8楼:

文物也有文化价值,但是现在不是只能欣赏吗?

甲骨文更有文化价值,难道现在还用甲骨文写字吗?

(摘自“绍兴E网”论坛,有删改)

(二)、学者的言论

(1).“方言里有比普通话丰富得多的生活、情感用语,在动作的细微区分、事物的性状描绘等方面都更具体。

这是方言比普通话往往要生动幽默、有趣传神、在文艺表达里更受欢迎的原因。

”——钱乃荣(著名语言专家)

(2).“在中国任何一个城市,以普通话沟通不成问题,但你若选择这个城市,却不会讲这里的方言,犹如你爱上一个人,却读不懂他(她)的内心世界,要融入其中,谈何容易!

”——程乃珊(著名作家)

(3).“没有方言的城市是可耻的。

”——封新城(《新周刊》执行总编)

(4).“新时代的曙光照进了方言。

方言不是时代的对手。

其实,谁又不在时代面前被揍得鼻青脸肿呢?

”“方言的产生、发展和消亡,是语言和语言之间较量的结果。

全球化的年代,必须要有一种公共语言交流。

”——敬文东(文学博士)

(5).“我们的态度是大力推广普通话,同时采取必要的措施积极保护方言。

”——陈章太(教育部语言文字应用研究所研究员)(引自互联网)

1.第一则材料关于“绍兴方言还能存活多久”的讨论是由什么现象引发的?

网友们认为造成这个现象的原因有哪些?

第二则材料中的学者又是如何解释这一现象的?

请用自己的话加以说明。

(5分)

2.统观一、二两则材料,我们可以看到方言具有哪些价值?

请用简洁的语言分条概括。

(5分)

3.如何走出“方言困境”,正确处理推广普通话和保护方言的关系,有人提出先学方言,再学普通话;有人提出让方言作为教学内容进入课堂;有人提出工作普通话,生活绍兴话。

说说你的想法,并运用以上阅读材料的有关内容作适当阐述。

(5分)

参考答案:

一、《美林药品说明书》

1.不可以,“禁”表示禁止,美林过敏者不能用;而“慎”表示慎重,而非所有人不能用。

调换之后,意思全变了,若患者按此说明使用,将会危害身体健康。

2.C

3.因为本药味甜,有芳香,小孩会喜爱喝;本药用量上有限定,

而且还有较多禁忌和副作用,

为了避免孩子误喝,给孩子带来伤害,所以要放到儿童不能接触到的地方。

二、《心美,一切皆美》

1.

(1)文思泉涌,对文字有非常深刻和敏锐的感受;

(2)小时候苦难经历的磨炼;(3)勤奋读书,坚持积累;(4)对欲望不敏感。

(4分,每点1分)

2.

(1)运用了夸张的手法(1分),极言读书积累的重要性,给人以读书的紧迫感(2分)。

(2)运用了比喻的手法,将人的心灵比作天平(1分),生动形象的表明了克制欲望保持心理平衡的重要性(2分)。

3.克制欲望,让自己的心灵放松、充实;把握(不迷失)自我,让自己的心灵有所寄托。

4.切合全文主旨(1分)。

这是作者的原话,能表达作者对文学和人生的思考(2分);文中谈到积累的快乐、克制欲望等,这也说明了“心美一切皆美”

(1);文学是心美情深容易进入的途径(1分)。

(答不切合,言之成理,理由充分也可)

三、图画类文本试题

(1)短小真实即时方便

(2)示例:

徽博传递着众多人的声音,形成强大的舆论力量。

(意思对即可)

四、徽标类文本试题

⑴示例:

一面旗帜引领下的一队游人正秩序井然、兴致勃勃地游走于美妙的旅途中。

说明:

回答扣住题意即可。

⑵古代的读书人意识到,走出书斋,畅游天下,不仅可以强健体魄,开拓视野,增长见识,还能对书本知识进行实地验证,获得真知。

现在,出外旅游已经成为许多人文化生活的一部分。

背起行囊走四方,可以使我们感受到旅游文化的魅力。

⑶提示:

开放题,只要谈出自己的暑假旅游设想即可

五、1.松中风;节叶蝶

2.这是咏竹言志,借竹以抒怀,竹是坚忍刚强。

不屈不挠。

清洁高雅正是作者人格的写照。

3.神清气爽,心旷神怡,淡而隽永,让人痴迷。

4.人们爱竹,爱它那淡雅的清香。

人们爱竹,爱它那洒脱的风姿。

人们爱竹,爱它那挺拔的气势。

人们爱竹,爱它那节外无枝的操守。

人们爱竹,爱它那刚柔相济的品德。

人们爱竹,爱它那默默无私的奉献,人们爱竹,爱它那不附高贵,不避贫寒的正人之德、君子之风。

5.志气;志趣;牢骚。

6.材料五语言简洁、平实(其他的则生动、含蓄)。

内容上客观地介绍竹子的种类、功用(其他的是人的主观睛感。

)

7.“屈屈伸伸,雪压千屋犹奋直;潇潇洒洒,风来四面又何妨?

”以竹拟人,大丈夫能屈能伸,有凌云壮志。

且风承四面,左右逢源,得心应手,何等潇洒自如。

8.所选诗句与梅、兰、菊、松相关就行。

9.重写意,重神似是中国画的特点。

(参考《竹影》)

六、1.①娑②癖

2.人们爱竹息息相关

3.①节操。

竹节中空。

②不设统一答案。

围绕节操自守。

谦虚的进来谈即可。

4.①挺拔坚韧,宁折不弯。

②C

③不设统一答案,能举出古今中外的人和事就行。

示例:

竹子:

庭竹

刘禹锡

露涤铅粉节,风摇青玉枝。

依依似君子,无地不相宜。

元稹“唯有团团节,坚贞大小同”。

兰花:

咏兰

朱德

越秀公园花木林,百花齐放各争春。

惟有兰花香正好,一时名贵五羊城。

咏兰诗

张学良

芳名誉四海,落户到万家。

叶立含正气,花研不浮花。

常绿斗严寒,含笑度盛夏。

花中真君子,风姿寄高雅。

七、关于“方言和普通话”

1、.现象:

现在很多孩子不会讲甚至听不懂绍兴本地话。

网友认为的原因:

孩子缺少讲绍兴话的环境,绍兴话比较土,外地人不容易懂。

学者的解释:

全球化时代,需要公共语言交流,而方言的沟通交流价值不断减少,使用方言的机会就不断减少,因而年轻一代对方言了解的也就越来越少。

2、

(1)方言里有亲切的乡土情。

(2)方言里蕴含着文化。

(3)方言的艺术表现力更强。

(4)方言体现了一座城市的特点。

(答出三点即可)

3.示例:

①我同意“先学方言,再学普通话”的观点,第一,现代社会讲方言的环境越来越少,如果小的时候不学,长大后方言交流的环境就更少了,学习方言的困难也就越大。

第二,实践证明过去漫长的时间里,从小讲方言的人在经过学校教育后都学会了普通话,因而“先学方言,再学普通话”不失为一个学习方言、普通话两不误的好方法。

②我同意“让方言作为教学内容进入课堂”的观点。

第一,既然方言交流的环境越来越少,那么在课堂上营造这样的环境就显得非常必要。

英语学习的环境对大多数人来说也主要是课堂。

第二,让方言作为教学内容进入课堂还可以学习方言背后的文化,增强我们作为绍兴人的自豪感,是具有特色的地方性课程。

③我同意“工作普通话,生活绍兴话”的观点。

第一,工作需要与更多的人,包括本地人和外地人,中国人和外国人进行交流沟通,普通话作为公共语言会使交流更便捷更准确。

第二,生活中运用绍兴话交流,大部分人也都听得懂,而且更加亲切,可以准确表达很多普通话难以表达清楚的意思。

④我认为方言和普通话应该顺其自然地发展,人们不应该过多干涉,一种语言在没有使用价值的情况下消亡是自然规律,如果一种方言特别具有文化价值,我们也可以做些保护,但是对于大部分方言来说,“优胜劣汰”的自然规律是人力所无法也无需阻挡的。

对方言和普通话就应该一视同仁,让语言和语言对话,决定谁更适合生活在未来世界里。