跨文化交际心理认知过程.docx

《跨文化交际心理认知过程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《跨文化交际心理认知过程.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

跨文化交际心理认知过程

第二章跨文化交际心理认知过程

本章学习目标

1.明确跨文化交际心理认知的过程

2.了解影响跨文化交际的因素

3.掌握跨文化交际心理认知发展的阶段

本章概述

在跨文化交际的过程中,人们的心理会经历一系列的变化,通过不断的摩擦碰撞对新的文化进行认知,这一过程是复杂的,也是决定跨文化交际能否成功进行的重要过程。

本章首先对影响跨文化交际的因素进行了概述,探讨了个人因素、社会因素、心理因素等方面的影响。

本章还进一步探讨了元认知对跨文化交际过程的影响,发掘了元认知能力对于跨文化交际过程的积极作用。

跨文化交际的心理认知需要一个过程,这个过程被学者班尼特分为六大阶段,本章将就这六个跨文化交际敏感度发展阶段进行论证,使学习者更好地掌握跨文化交际技巧。

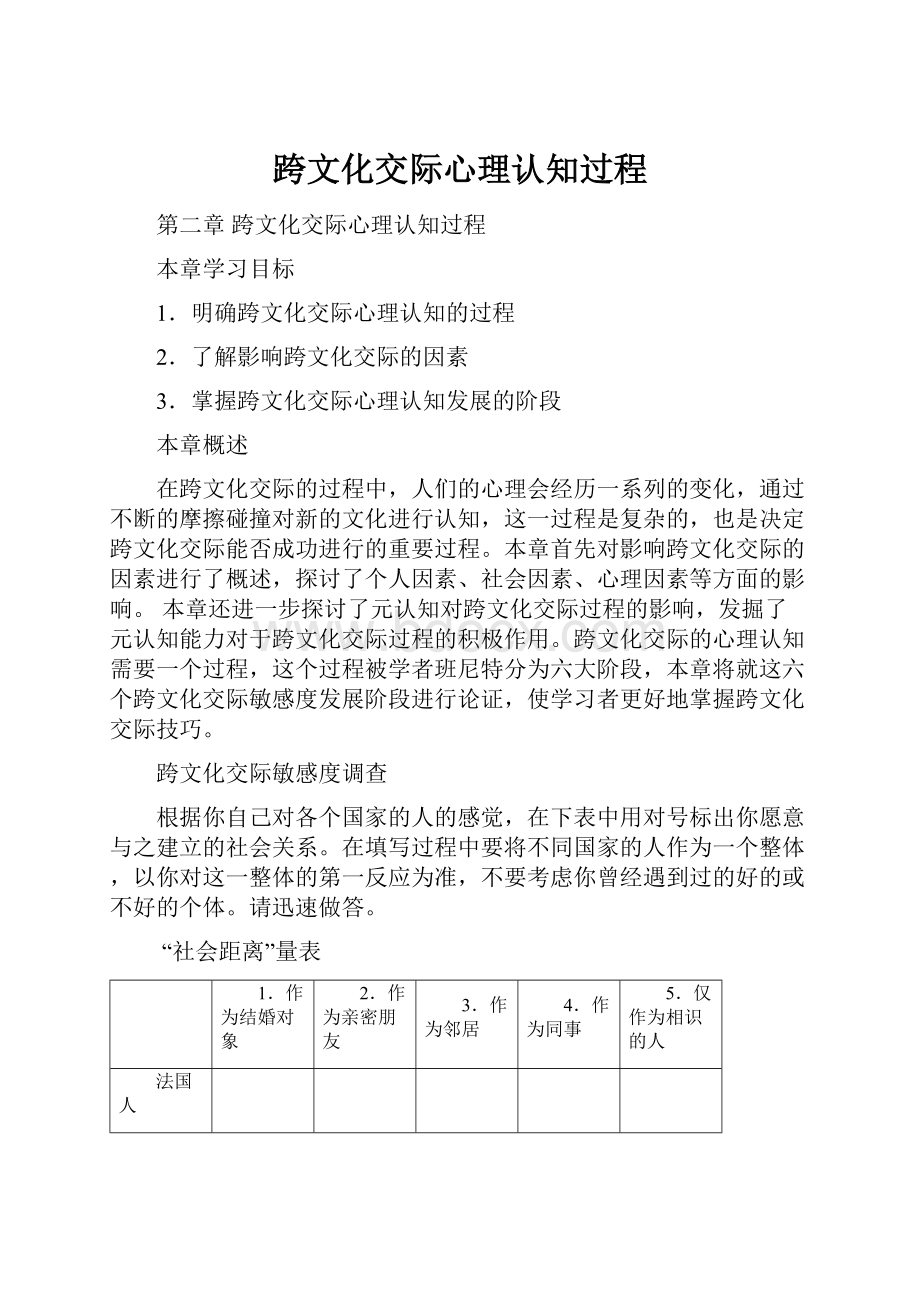

跨文化交际敏感度调查

根据你自己对各个国家的人的感觉,在下表中用对号标出你愿意与之建立的社会关系。

在填写过程中要将不同国家的人作为一个整体,以你对这一整体的第一反应为准,不要考虑你曾经遇到过的好的或不好的个体。

请迅速做答。

“社会距离”量表

1.作为结婚对象

2.作为亲密朋友

3.作为邻居

4.作为同事

5.仅作为相识的人

法国人

西班牙人

美国人

英国人

日本人

阿拉伯人

俄国人

一、影响跨文化交际的因素

在跨文化交际中,很多因素影响交际过程并决定跨文化交际能否成功,如社会文化身份、心理因素和环境因素等。

1.社会文化身份

在跨文化交际中,我们有各种各样的社会文化身份影响着交际过程,如文化身份、民族身份、性别身份、年龄身份、社会阶层身份、角色身份以及宗教身份等。

(1)文化身份

关于文化身份(cultureidentity),荷兰学者瑞恩·赛格斯指出:

“某一特定的族群和民族的文化身份只是部分地由那个民族的身份决定的,因为文化身份是一个较民族身份更为宽泛的概念。

”所以“通常人们把文化身份看作是某一特定的文化特有的、同时也是某一具体的民族与生俱来的一系列特征。

”

文化身份对跨文化交际的影响分为两个层面,即对该文化认同的强度与文化身份的内容。

胡超教授指出,不同的人对文化的认同强度是不同的。

有的人强烈地认同自己的文化,有的人则不然。

文化身份的内容同我们被认定为该文化成员相关。

同时,价值观与文化身份的内容有着紧密的关联。

强烈认同美国文化的美国人,其文化身份就是具有个体主义的价值观。

在跨文化交际中,我们在考虑文化身份的内容时,也绝不能忽略了文化身份的强度。

否则,交际中的个体所体现出的文化身份很可能与其所应具有的文化身份不符。

(2)民族身份

民族身份是又一影响跨文化交际的重要的社会身份。

贾玉新教授曾指出,“以价值观为基础的民族性格,是了解一个民族的文化与行为的重要方面,它同价值观一起构成了底层文化结构,对交际行为起着支配的作用。

”

在跨文化交际中,交际者双方往往把对方进行民族分类,并贴上民族的标签。

有时,也有贴错标签的时候,即贴的标签并不是交际双方愿意认同的类别。

如,欧洲美国人与美籍华人交往,一方视另一方为亚裔美国人,而美籍华人则把他看成是“美国人”。

这种不同的归类体现了不同的心理姿态,即美籍华人把对方看成是美国人,完全认可了他在美国社会的主流地位;而欧洲美国人把对方看成是亚裔美国人,则从内心深处把对方归为美国社会中的少数民族一派。

这种分类无疑会影响双方的深层次的跨文化交际。

而且我们一旦把自己归为一类,即把对方归为另一类,从心理上就先划出了界限。

从跨文化交际角度考虑民族的分类可以根据文化、社会、心理或生理特点来分。

民族是以种族、国籍、宗教以及这一切的综合为基础的。

跨文化交际者所持有的民族标签本身携带着大量的信息。

因此,要进行有效的跨文化交际,了解他们所喜欢的称谓就显得格外重要。

有效的交际需要交际双方支持并维护对方的自我观念,包括他们所喜欢的民族或泛民族的身份。

(3)性别身份

因在交际规则、交际风格、交际方略、心理定势及价值观等方面的差异,男女两性之间的交际存在着重要的差异。

女性交际一般是以建立和谐的关系为目的,因而会充分支持对方,愿意合作,注重情感交流;而男性交际主要是为了达到某种目的,取得某项成就,对他们来说,交际是实现其目的的手段,是其建立优势或取得支配地位的方法。

具体的研究和发现表明,在交际时,女性开始讲话时,常常先重述别人刚刚讲过的内容,表示对别人讲话的尊重,之后才发表个人的意见;而男性发言时,常常无视别人所言所述,直接陈述自己的观点。

女性倾向于将男性的侵犯性言语看成是攻击;而男性则把侵犯性作为一种交往方式。

总之,在两性交际的过程中,男性和女性因各自性别身份和交际规则的不同很容易形成异性之间的交际障碍。

因此,我们应该也必须对两性之间在交际规则方面存在的差异有所意识,尊重其各自的规律,以便达到有效的交际。

(4)年龄身份

年龄身份在交际中的作用是显而易见的。

任何交往双方见面,彼此都会根据对方的外表、对方的以往经历或对方的年龄将他∕她有意识或无意识地归于:

老年人、青年人、少年、儿童、或者年龄大于自己、小于自己、跟自己差不多。

对对方年龄身份的确认可以从一开始谈话就获得,也可以从交往过程中获得。

随着世界人口的老龄化,跨代交往已经成为跨群体交往的一种不可避免的内容。

中国是个具有敬老爱幼传统的礼仪之邦。

尽管随着时代的不同,敬老的传统已经有了较大的变化。

但总的来说,老年人在中国是颇有地位的。

跨代交际中也存在着文化差异。

如,在集体主义文化里,老年人地位较高,年轻人尊敬他们。

在个体主义文化里,年龄并不是地位的标志,倒是年轻人觉得这是他们的天下,他们可以意气风发地干出一番事业来,而老年人会退出社会的主流,风光不再。

(5)社会阶层身份

社会学家把社会阶层分为上层、中上层、中层、中下层和下层。

不管阶层结构如何划分,分类的标准是收入、职业、教育、信念、态度、生活风格、家庭类型(Jackman-Jackman,1983)。

通过对人们的家乡、房子、院子、他们房子里的装饰、所穿的衣服和所开的车等等,我们还可以看出一个人的身份。

一个人的阶层身份影响我们的交际。

我们可以从对方的说话方式看出一个人所处的阶层。

操标准口音总比不标准口音的人社会地位高。

在英语中,双否定的使用(如Ican’tgetnosatisfaction.)和不遵守语法规则的性数(如Shedon’t,Iwantsit)等清楚地说明说话者为下层阶层的人。

人们发音的方式与一些词语的使用也能分辨出中层、中上层或上层人士。

(6)角色身份

人们在不同的场合扮演着不同的角色。

角色不同,那么交际的行为随之而异。

我们对角色的期望影响着我们对相关角色人员的行为的解读和预期。

在同一个文化里,难免存在着不同的角色期望,但在不同文化间,对角色的期望差异往往更大更悬殊。

例如,Feig和Blair(1975)在其研究中就举过这样一个例子,“在土耳其社会中,一个人害怕自己的老师就如同害怕阿拉一样。

当老师进教室时,全班学生必须起立;在街上遇见老师必须鞠躬。

”而与此相反,美国的教授在课堂上就表现得非常随便,无论是衣着还是姿态;老师可以坐在桌子上讲课,他们允许学生们向自己挑战。

因此,在跨文化交际时,如果我们对此一无所知的话,我们就会对对方的行为产生误解与误读。

(7)宗教身份

宗教是纯属于精神层面的东西,具有触及灵魂的作用。

由于宗教所具有的神圣性,具有不同宗教身份的双方的交往,显然多了一种需认真对待的内容,否则,稍不留神,双方的交际很容易触礁。

我国是一个宗教信仰并不普遍的国家,尽管节假日期间,庙里香火很旺盛但真正虔诚的信徒相对而言却较少。

据统计,拥有十三亿多人口的中国,佛教、道教、伊斯兰教、天主教与基督教等所有教徒总共不超过几千万。

在美国百分之九十五的人口都有宗教信仰。

在跨文化交际中,通常的原则是尽量少触及宗教身份的问题。

要遵守的一条原则是不管对方是否具有宗教身份,要尊重对方的选择,切忌信口批评对方的信仰或极力地向无宗教身份的对方宣传自己的信仰,希望对方能接受。

2.心理因素

心理因素在很大程度上影响跨文化交际的过程。

由于文化定势和民族中心主义等问题,人们在跨文化交际中往往有不良的心理暗示,这些因素会导致跨文化交际的失败。

(1)文化定势

文化定势是对某些人或某群体的属性的一套信念。

从心理学上讲,它是具有某种信念或者情感性质的态度,是对外界事物进行简单分类的感知过程的产物。

美国政治评论家W.Lippmann早在1922年出版的《大众舆论》(PublicOpinion)一书中首先采用的这一术语。

Lippman指出认知与情感会影响我们对某一群体感情的认知表达。

Hewstone与Brown(1986)提出了文化定势会令我们对他人的行为产生期待。

无意识地,我们认为我们的期待是正确的,而且总是按这种认定去行动。

在与陌生人的交际中,我们总是无意识地试图去证实我们的期待。

我们对对方的言辞、行为的解读、推论与判断总是要与事先存在的信念与印象保持一致。

我们对陌生人的文化定势的形成与我们与他们的权力关系有关。

因为,当我们权利高于他们时,我们一般就不去注意个性化的信息。

而低地位的群体会认识到自己群体的劣势地位,而倾向于减少个人对歧视的脆弱性以便极力维护自尊。

综上所述,文化定势是把人类加以分类时的类别内容。

我们所持有的文化定势对我们的跨文化交际有着直接的影响。

我们对陌生人的行为的最初判断必须以陌生人的文化、种族和民族群体的文化定势为基础。

如果我们的文化定势是准确的,我们就能对陌生人的行为在文化层面与社会文化层面进行准确地预测。

反之,则不能加以准确预测。

另外,假如我们生硬地套用文化定势,不去摸清他们的底细,那么我们就很难认识陌生人的真面目,把他们当具体的人来看(对他们个人的行为进行心理预测),我们对有关具体个人的行为的特性认识也会继续错下去。

(2)民族中心主义

“民族中心主义”(ethnocentrism)一词从希腊语的两个字:

ethnos,即国家和kentron,即中心演化而来。

这意味着当我们把我们的国家看成是世界中心时,民族中心主义就出现了。

民族中心主义是指从本民族的文化和种族标准与习俗来评价外国人或其他民族的一种习惯性倾向。

就某种程度来说,每个人都是民族中心主义的。

因为我们是民族中心主义的,我们倾向于把我们自己的文化价值观和做事情的规则看得更真、更自然。

民族中心主义的一个主要后果是我们视我们自己群体的价值观与处事方法高于和优于其他群体的。

另一个后果是它导致了我们与他人交往时感到焦虑。

民族中心主义存在于一切文化当中,但是集体主义者比个体主义者更具有民族中心倾向。

(Lee&Ward,1998)

高度的民族中心主义,可以说满足了群体成员的生活需要,加强了群体内部的团结,具有更大的凝聚力。

根据卡茨(JacobKatz)(1960)的看法,民族中心主义态度具有四个方面的作用:

1)功利作用。

高度民族中心主义让我们与我们的文化保持一致性,以便更好地获得回报。

2)民族中心主义保护我们,令我们免受其他文化的侵扰。

3)民族中心主义态度提供了一个价值观表达的功能。

这种态度让我们在表达价值观时,好像它们是惟一正确与真实的价值观似的。

4)民族中心主义提供了知识功能。

它让我们根据我们的文化构建了一套关于其他文化人们的信念或看法。

但高度的民族中心主义是有交际障碍的。

Burk(1967)认为,这些极端态度会导致与其他群体的敌意与冲突,引发交际障碍。

Holmes(1965)提出,当某一群体认为自己的群体的生活方式比其他人的优越得多的时候,他们会产生用自己的思想和做法(必要时诉诸于武力)改变其他人的念头,这种态度就成了威胁。

换言之,高度的民族中心主义是引起战争的原因。

就跨文化交际来说,高度的民族中心主义会导致交际障碍。

具体说来,高度的民族中心主义会导致对其他群体的认识错误。

这种错误会让我们对陌生人的行为解读不准确。

也就是说,高度的民族中心主义导致我们用自己的文化框架作为参照,解读陌生人的行为,结果误读了陌生人的行为信息。

如果我们不懂陌生人的行为,要进行有效的跨文化交际是不可能的。

刻板印象是我们对陌生人的行为在文化层面与社会文化层面上的最初的期待。

刻板印象要是有效的话,我们就能够对陌生人的行为做出准确的预测。

当然,假如我们不愿意对我们的刻板印象打个问号,我们就永远不能对陌生人进行准确的心理文化预测。

也就是说,如果我们的刻板印象生搬硬套的话,我们就永远不可能认识作为个人的陌生人。

民族中心主义让我们用自己的文化标准来解读与判断陌生人的行为。

这种倾向不可避免地引起我们对陌生人的行为误读,对他们的行为的误解,结果增加了彼此误解的可能性。

既然,我们每个人都无法豁免民族中心主义与偏见的影响,我们就应该有意识地控制我们的态度反映,以便让我们进行真正有效的跨文化交际。

3.环境因素

环境的影响常常被忽视,但环境对交际的影响是很大的。

环境因素影响着信息交换与信息解读。

1936年Levin在定义行为时,曾写下了这么一个公式:

B=f(P,E),这里B是行为,P是人,E就是环境,f是作用。

Levin相信行为就是交际双方在交际场合∕环境的相互作用。

根据Levin(1936)年的分析,环境可以被分为物理环境与心理环境。

(1)物理环境

环境是文化的重要调节器(Meggers,1954)。

地理环境影响着人们生产或获得粮食的方式,进而影响人们的社会交往。

此外,地形地貌的特征,如山川、平原、贫瘠或肥沃的土地、资源的多寡,尤其是水资源丰沛情况等等,无不影响着人类的结构,并改变着社会行为的形式。

与此同时,城市建筑、城市布局以及家庭房间的布置、装饰等因素也在不同程度上决定着人们的活动和行为方式。

例如,与地理环境有着密切关联的气候就能够对人的行为产生微妙的影响。

Biswas曾在他的一篇名为《气候与发展》的文章里指出居住在温带地区的人性情也较严寒地区的人温和。

在同一文化里,因幅员辽阔,气候也成多样性。

Andersen与Lusting(1999)发现了美国的气候对跨文化交际的影响。

此外,曾任英国首相的WinstonChurchill(丘吉尔)说过:

“我们塑造了建筑物,建筑物也塑造了我们。

”也就是说,一座城市的建筑风格、它的物理结构以及其内部的设计风格都会受它存在的文化的影响,反过来,又影响着人们的生活方式、性格及交往活动方式。

(2)心理环境

心理环境指的是我们对物理环境和如何利用对物理环境的观察与认知的看法。

Ittelson(1974)提出我们与周围的环境至少有五个层次的关联:

1)对环境我们有感情,2)我们适应环境,3)我们把环境里的现象分类,4)我们根据特征与关系来组织环境,5)我们调控环境。

有学者认为,心理环境比物理环境在影响行为方面更为重要。

了解交际对方的心理环境无疑能有效地提高跨文化交际能力。

有关跨文化心理环境差异的研究至今很少。

隐私(Privacy)

如上文所述,心理环境是指人这一主体对客体环境的知觉、信仰以及如何利用环境。

隐私这一概念与客观环境的关系十分密切,与我们对环境的观察紧密连接,它涉及到人们如何对待和利用环境因素,如何控制和调节与他人的交往。

Altman(1975)认为隐私是人们允许接触某一自我或其群体的选择性的控制机制(aselectivecontrolofaccesstoselfortoone’sgroup)。

这样,隐私就成了允许我们与谁交往和不与谁交往的机制,或允许我们在某一时间内与别人交往的机制。

Westin曾把隐私分为四类:

1)隐居(solitude),即与外界隔绝;2)亲密无间(intimacy),即只向亲密朋友或知己泄露隐私;3)匿名(anonymity),即不期望被他人识别;4)自我克制(self-reserve),即指一种心理自我克制以防止不必要的骚扰。

贾玉新教授曾指出,以上四种隐私在某种程度上在任何一种文化中都有所表现,差异表现在不同文化的侧重点有所不同。

时间

文化导致的生活时间模式也属于心理环境的一部分。

这些模式指出了人们如何对待时间及如何使用时间,对交际或人际交往的影响有时会比语言更直截了当。

正如文化学者Hall所指出的,“时间会说话。

它比任何有声语言更坦率,它传达的信息响亮而清晰,因为它既不如有声语言那样被意识所控制,也不那样容易使人产生误解,它往往能揭穿言语所表达的谎言。

”

二、元认知与跨文化交际能力

西方认知心理学家O’Malley和Chamot根据学习认知心理过程把学习策略分为元认知策略(metacognitivestrategies)、认知策略(cognitivestrategies)和社会/情感策略(social/affectivestrategies)三大类。

O’Malley和Chamot认为这三种策略中元认知策略高于另外两种策略,因为元认知策略是为了成功学习一门外语而采取的管理步骤,是学习者调控学习进程的行为,是一种高层次的实施性技巧,可以对学习进程进行计划、规范、监控和指导。

在外语学习中,要使外语学习能成为学习者自觉、能动的认知活动,可利用元认知策略对外语学习的全过程进行有效规划、监控和评价。

元认知策略是策略结构中的枢纽,起着连接、沟通和协调学习策略系统内外各因素的作用。

它们是一些基本的思想方法,不但涉及到认识和分析语言学习规划、制定学习计划、监控、调控和评价学习活动,也涉及到监控和评价认知策略与技巧及情感或社会策略的使用情况。

元认知策略适用于语言学习的全过程和各种具体的语言学习任务,它们有很强的稳定性。

元认知策略可以被认为是区分语言学习能力强者与弱者的一个重要因素。

O’Malley和Chamot(1990)指出,“缺乏元认知策略的学习者,根本没有方向或机会计划他们的学习、监控他们的进展情况或评价他们的学习效果和确定未来学习的方向”。

同时元认知策略是高层次的心理行为,会对语言习得产生间接的影响。

学习者对元认知策略的使用表明他们能够在宏观上有意识地弄清语言学习的内涵规划,调整自己的学习,并对自己的学习实行监控和评估。

在跨文化交际能力的培养过程中,对于元认知策略的应用可以起到事半功倍的作用。

1.元认知模式

“元认知”这一概念最先由美国的心理专家Flavell在70年代提出。

Flavell最早使用这个术语并用它特指学习过程中的意识。

元认知是学习者对自己认知活动的理解,是学习者评估自己知识及他人如何理解自己信息的能力。

他认为“元认知”就是认知主体对自身认知活动的认知,既包括认知主体对自身心理状态、能力、任务目标、认知策略等方面的知识,又包含认知主体对自身各种活动的计划、监控、评价和调节。

Flavell后来提出:

“元认知指对与认知目标相关的认知过程所进行的积极监控和后期调整,通常服务于具体目标”(徐锦芬2007:

40)。

在认知过程中个人知识很重要,学会如何学习是最重要的学习:

理解学习策略,获取自我知识,即学习过程中的意识,有助于掌握学习过程并对自己的学习负责。

元认知涉及到在问题解决中对认知过程的一种主动控制。

例如,当有人在演算代数方程式时,认知指的就是演算的必要活动,比如识别可运用的公式,运用公式,找到答案等。

元认知是一种进行这些认知活动时更高等级的思考,比如计划、分析、评价、监控和在解决问题、做出决定和具体实施方案过程中的思考。

元认知可以使人们进行更为有效的学习。

能够精确估量自身对问题理解的学习者能够更好地监控其自身的学习进程。

其中最具代表性的是自我反省,它是元认知规则中很重要的一部分。

元认知的技巧是可以教授的。

许多课堂教学研究表明在特定领域中(如物理学)的语境中明确地教授元认知的策略可以提高学习的效果。

研究中所教授的策略与元认知活动相互结合,并帮助探寻学习者的分析、计划、评价和习惯性思考的步骤。

研究也表明当学习者能够自我解释有效且可行的解决问题的方法时,他们的学习会更为有效。

这种较好的学习者可自发进行的现象被称为“自明效果”。

这种“自明效果”是可以教授的。

近来,研究教授元认知技巧的专家进一步强调了其对学习行为的积极影响。

2.跨文化敏感度发展模式

MiltonJ.Bennett提出了跨文化敏感度发展模式(DMIS),这一模式提供了理解人们经历文化差异的过程,描述了人们如何从不同的文化角度来观察、思考和诠释他们身边发生的事情。

这种发展模式在处理文化差异的过程中体现了一系列渐增的敏感性,即通过对差异阶段性的认知和接受,逐渐从民族中心主义中摆脱出来,Bennett把这种现象称为“民族相对主义”(ethnorelativism)。

该模式共有六大发展阶段,连续经过几大阶段后,个体获得了更大的理解能力,同时对文化差异有了更为积极的经验。

Bennett模式中的主要概念是他所称的差异(differentiation),以及一个人如何培养识别和包容差异的能力。

在他的概念中,差异指两种现象:

第一,人以不同的方式看待同一事物;第二,文化的不同在于对待差异的方式不同,或是世界观不同。

根据Bennett的观点,第二点具体指文化能够提供一种理解现实、感知周围世界的方式。

这种理解现实世界的方式因文化而异。

因此,发展文化敏感度意味着学会认识和处理在感知世界过程中文化与文化之间的根本差异。

跨文化敏感性的发展模式

民族中心主义阶段(EthnocentricStages)

民族相对主义阶段(EthnorelativeStages)

1.拒绝阶段(Denial)

孤立策略(Isolation)

隔离策略(Separation)

4.接纳阶段(Acceptance)

尊重行为差异阶段(RespectforBehavioralDifference)

尊重价值观差异阶段(RespectforValueDifference)

2.防御阶段(Defense)

诋毁策略(Denigration)

优越感策略(Superiority)

文化倒置策略(Reversal)

5.文化调适阶段(Adaptation)

移情阶段(Empathy)

多元文化主义阶段(Pluralism)

3.差异减少阶段(Minimization)

强调物质普遍型阶段(PhysicalUniversalism)

强调精神普遍性阶段(TranscendentUniversalism)

6.文化融合阶段(Integration)

情境评价阶段(ContextualEvaluation)

建构性的边缘化阶段(ConstructiveMarginality)

(1)民族中心主义阶段(EthnocentricStages)

Bennett将民族中心主义阶段理解为一个特定阶段,在该阶段,个体都假定自己的世界观是认识客观现实的本质核心。

这一阶段又分为三个阶段,分别是拒绝阶段(Denial),防御阶段(Defense)和差异减少阶段(Minimization)。

拒绝阶段(Denial)

拒绝阶段是民族中心主义世界观的最基本阶段。

在该阶段,个体否认任何其他关于认识客观现实的观点的存在。

这种否定可能是基于孤立策略(Isolation),孤立状态下没有机会去接触差异,因此不能经历与感受差异的存在;这种否定也可能是基于隔离策略(Separation),隔离状态下差异被有意地分离。

具体说来,个体或群体有意地在存在差异的人们之间设置障碍,从而使其不能接触差异。

由此可见,隔离阶段至少需要一个瞬间去承认差异,这是种超越孤立阶段的发展。

种族隔离至今依然存在,这可以很好地反映隔离策略。

防御阶段(Defense)

Bennett把民族中心主义的第二阶段描述成防御阶段。

文化差异能够使人意识到在如何看待现实与个人身份问题上存在其他选择,文化差异因此被视为一种威胁。

防御阶段,差异能够被认识,但是同