初三中考语文模拟试题.docx

《初三中考语文模拟试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初三中考语文模拟试题.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

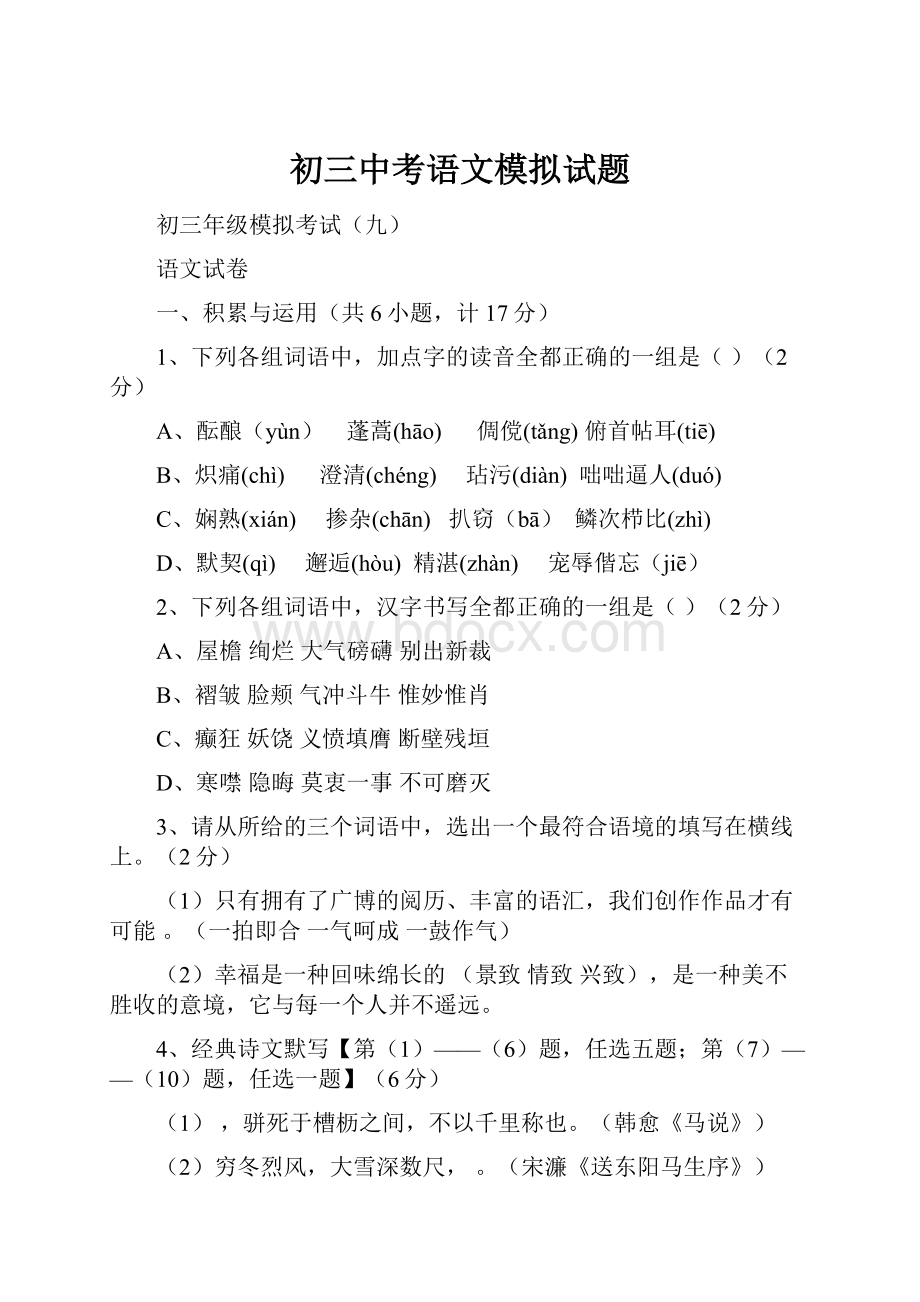

初三中考语文模拟试题

初三年级模拟考试(九)

语文试卷

一、积累与运用(共6小题,计17分)

1、下列各组词语中,加点字的读音全都正确的一组是()(2分)

A、酝酿(yùn) 蓬蒿(hāo) 倜傥(tǎng)俯首帖耳(tiē)

B、炽痛(chì) 澄清(chéng) 玷污(diàn) 咄咄逼人(duó)

C、娴熟(xián) 掺杂(chān) 扒窃(bā) 鳞次栉比(zhì)

D、默契(qì) 邂逅(hòu) 精湛(zhàn) 宠辱偕忘(jiē)

2、下列各组词语中,汉字书写全都正确的一组是()(2分)

A、屋檐绚烂大气磅礴别出新裁

B、褶皱脸颊气冲斗牛惟妙惟肖

C、癫狂妖饶义愤填膺断壁残垣

D、寒噤隐晦莫衷一事不可磨灭

3、请从所给的三个词语中,选出一个最符合语境的填写在横线上。

(2分)

(1)只有拥有了广博的阅历、丰富的语汇,我们创作作品才有可能。

(一拍即合一气呵成一鼓作气)

(2)幸福是一种回味绵长的(景致情致兴致),是一种美不胜收的意境,它与每一个人并不遥远。

4、经典诗文默写【第

(1)——(6)题,任选五题;第(7)——(10)题,任选一题】(6分)

(1),骈死于槽枥之间,不以千里称也。

(韩愈《马说》)

(2)穷冬烈风,大雪深数尺,。

(宋濂《送东阳马生序》)

(3)怀旧空吟闻笛赋,。

(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

(4)伤心秦汉经行处,。

(张养浩《山坡羊·潼关怀古》)

(5)青树翠蔓,,参差披拂。

(柳宗元《小石潭记》)

(6)居庙堂之高则忧其民,。

(范仲淹《岳阳楼记》)

(7)春天,,嫩柳枝折断有奇异的芬芳(《我用残损的手掌》)

(8)春天像健壮的青年,,领着我们上前去。

(朱自清《春》)

(9)我是你额头上熏黑的矿灯,。

(舒婷《祖国啊,我亲爱的祖国》)

(10)“。

”这就是你同我那时所要说的话了。

(泰戈尔《金色花》)

5、按照要求,完成下面的题目。

(3分)

①自1961年起,汉长安城遗址和唐大明宫遗址随着中国社会科学院考古研究所的考古发掘,被列为全国重点文物保护单位。

②所以其遗址规模庞大、价值极高,而被称为大遗址。

③对于大遗址的两重性在文物保护界已成共识。

④作为文化遗址公园,大遗址拥有重要的历史文化资源,同时它也占用着大量可以利用的土地。

⑤如何实现大遗址保护与城市建设的“无缝接轨”?

这个问题多年来一直羁绊着西安发展的脚步。

(1)第②句中的关联词使用有误,请将修改后的关联词写在下面的横线上。

(1分)

(2)第③句中有语病,请将修改后的句子写在下面的横线上。

(1分)

(3)第⑤句中有一处标点使用有误,请将修改后的句子写下面的在横线上。

(1分)

6、名著阅读(2分)

行者笑道:

“嫂嫂勿得悭吝,是必借我使使。

保得唐僧过山,就送还你。

我是个志诚有余的君子,不是那借物不还的小人。

”

罗刹又骂道:

“泼猢狲!

好没道理,没分晓!

夺子之仇,尚未报得;借扇之意,岂得如心!

你不要走!

吃我老娘一剑!

”

裙钗本是修成怪,为子怀仇恨泼猴。

行者虽然生狠怒,因师路阻让娥流。

……罗刹无知轮剑砍,猴王有意说亲由。

女流怎与男儿斗,到底男刚压女流。

这个金箍铁棒多凶猛,那个霜刃青锋甚紧稠。

劈面打,照头丢,恨苦相持不罢休。

“裙钗”指的是。

她的儿子是谁

二、综合性学习(7分)

7、班级开展“汉语与文化”的主题学习活动。

请你完成下面的任务:

(1)下面是本次综合性活动主持人的开场白,请根据句式及修辞特点,将其补充完整:

“同学们,汉语是滋味甘醇的美酒,让人回味无穷;汉语是_______________________,让人_______________________;汉语是__________________,让人_______________________。

今天让我们走进汉语,感受汉语和文化的魅力吧。

”

(2)据统计,除华人外,全球有超过4000万的人在学习汉语。

请从下面两则材料中概括出“汉语热”的原因。

材料一:

随着中国经济的快速持续增长,中国的综合国力日益强盛,国际影响力在不断上升。

近年来,奥运会、世博会的成功举办,神七、神八飞船的升天等,这些历史性的突破和跨越式的发展,令人刮目相看。

材料二:

“俄罗斯学汉语的学生没有找不到工作的,而且他们的工资水平比大学教授还高。

”德国学生承认,选学汉语主要是为了将来找一个较好的工作。

如今,德国已有相当一批企业与中国有业务往来,他们愿意聘用有汉语基础及对中国有一定了解的职员。

________________________________________________________

(3)人教版高中语文第四册中节录了金庸的《天龙八部》的内容,此举引起了各方的激烈争论。

争论围绕“武侠小说应不应该进入中学读本”这个问题而展开,下面是辩论会中正方观点,请写出反方观点。

正方:

武侠小说应该进入中学读本。

衡量文学作品的高低,标准不是作品的形式和题材,而是文学作品的内容、境界、思想、艺术成就等方面。

金庸的小说,气魄宏大,境界宽广,作品虽然采取了通俗文化的形式,但是思想内容一点也不俗。

反方:

________________________________________________________

(4)古诗句中经常都有古代的风俗,现在则用来指称某个年龄段。

比如,《桃花源记》中的“黄发垂髫,并怡然自乐”中的“垂髫”指___________;杜牧《赠别》中“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初”中的“豆蔻”指_________________。

三、阅读(共15小题,计46分)

【现代文阅读】(共9小题,计29分)

(一)阅读下面的文字,完成8—11题。

(13分)

商洛花鼓-----—朵绚丽的山花

①位于秦岭山区的商洛市,有“戏剧之乡”的美誉。

为戏乡争得殊荣的,则是在商山洛水间成长起来的地方戏----商洛花鼓。

2006年,商洛花鼓这个独特的戏剧品种光荣的列入国家级非物质文化遗产名录,成为我国戏剧园地里的一朵绚丽奇葩。

②花鼓戏本来是一种民间曲艺形式,流行于我国江淮流域广大地区,俗称打花鼓。

也有称花鼓灯、花鼓舞的。

各地表演形式虽有不同,却多从民间歌舞发展而来。

通常由男女二人表演:

女的手执手绢、扇子边歌边舞;男的多背小鼓,鼓槌上系绸穗。

表演时,因击鼓的花点较多,故得名“花鼓戏”。

商洛花鼓是一种在“跳”和“舞”中说唱的民间艺术,因此,“跳”和“舞”便成为花鼓表演中一个最突出的特点,贯穿于一堂花鼓的人物表演始终。

花鼓跳法多样,姿态刚健优美,有蹦跳、闪跳、弹跳、扭跳、踏跳;有兔子跳、麻雀跳、侧身跳、单腿跳、双蹬跳;有三角跳、十字跳、之字跳、拐线跳、双八字跳。

跳的名目虽然很多,但表演起来却没有固定程式,由演员自由发挥,显得优美大方、自然生动、耐人观赏。

③商洛花鼓原非商洛土产。

据当地老艺人师徒相传,商洛的花鼓戏是清代中叶由江淮灾民传入境内。

当时江淮流域遍遭水灾,大量灾民流离失所,涌进商洛山区避难,其中许多人通过卖唱等形式,乞讨化谷,维持生计。

当地人将他们所唱之曲称之“化谷调”,嗣后改称“花鼓调”。

这种说法,虽在很大程度上带有演绎成分,却比较真实地反映了“花鼓戏”在民间的痛苦诞生和艰难成长历程。

④其实,关于花鼓戏的起源,说法颇多,但都无据可佐。

有人认为,“花鼓”,是由汉代秦陇马上鼓吹乐衍变而来,原为军队操练和出征仪仗所用。

范大成《桂海虞衙志》载,诸葛亮军中曾置有鼓吹乐队,以鼓悬系腰间,手指击之,口唱歌词,借以鼓舞士气,迷惑敌军。

《敦煌拾零》和《隋唐演义》等书,也有关于“花鼓”的记载。

如隋末瓦岗寨三十六弟兄,曾以“打花鼓”做掩护,计入敌营救回秦琼等故事。

有专家考证说,宋元杂剧中的“迓鼓舞”、“跑旱船”就是艺术化了的花鼓戏。

其源远流长,由此可见一斑。

地方文献也有类似上述的记载,如《商洛地区志》,是这样记载的:

商洛花鼓,本为曲牌连缀体南方曲艺。

清代中叶随“下湖人”迁陕而传入商洛。

⑤花鼓流传到商洛后,迅速与当地文化相融合,以当地民歌小调、民间音乐和地方戏曲为养料,不断发展、繁荣,以至于走向辉煌。

据民国三十年史料统计,当时全区6县101乡镇,计有花鼓戏班80多个,所演剧目(包括手抄本和口传本)有100多本,著名艺人达千人之多。

他们半农半艺,农忙生产,农闲演出,逢年过节是活动旺季,红白喜庆要参与助兴,家庭院落、田间地头都可以即兴表现,自娱自乐,其登场人物不多,行当以小生、小旦、小丑为主;化妆简单,随意性很强;道具较少,一般多就地演出。

有观众形容道:

“远看一堆柴,近看是戏台,锣鼓一声响,叫花子蹦出来。

”这大大促进了花鼓音乐的普及。

在商洛的丹江两岸和广袤山区,无论男女老少,几乎人人都能哼唱几曲花鼓小调。

真所谓:

“商洛山窝窝,处处花鼓多”。

⑥商洛花鼓解放前夕几濒绝境。

新中国建立以后,商洛花鼓迎来了风和日丽的春天。

从1953年起,商洛地区各县多次举行民间文艺座谈会、训练班和戏曲调演,组织花鼓艺人呈艺献宝。

经专业戏曲工作者与老艺人合作,对花鼓艺术进行了全面的改革和升华。

首次排出的花鼓传统剧《夫妻观灯》,在省上文艺汇演中轰动戏剧界,获得了一等奖。

不久又被拍成电影,发行全国。

各大媒体亦为“商洛花鼓”大声喝彩,这才是商洛花鼓的冠名之始。

从这时起,商洛花鼓戏便有了名气。

8.请简要概括“商洛花鼓”这种民间艺术生存乃至发展繁荣的原因。

(3分)

9.揣摩下列句子中加点的词语,回答括号内的问题。

(4分)

(1)在商洛的丹江两岸和广袤山区,无论男女老少,几乎人人都能哼唱几曲花鼓小调。

(加点词“几乎”能否去掉?

为什么?

)(2分)

(2)新中国建立以后,商洛花鼓迎来了风和日丽的春天。

(“春天”一词在这里是什么含义?

)(2分)

10.第④段提到了大量的史料,有什么作用?

(2分)

11.下列表述与原文内容相符的一项是()(3分)

A.“商洛花鼓”这一民间艺术已于2006年列入世界级非物质文化遗产名录,“商洛花鼓”开始走向世界。

B.“商洛花鼓”本为曲牌连缀体南方曲艺。

清代中叶传入商洛,与当地文化融合而形成的。

C.“跳”和“舞”贯穿花鼓表演始终,跳法多样,但表演起来有相对固定模式,因而会跳的人很多。

D.“花鼓调”源自江淮灾民卖唱乞讨化谷时的“化谷调”。

这一说法反映了“花鼓戏”的真实来源。

(二)阅读下面的文字。

完成l2—16题。

(16分)

给春天让条道

风大,却是吹面不寒,抬眼,有几枚芽茎也似的风筝探向空

中,顿觉,春已至。

虽说心悦,却不免埋怨起来:

这里是你们放风筝的地方么?

这是郊外的一片山坡地,道路宽畅、视野开阔、行人稀少。

因其地处偏僻,市里在路边竖了一块“驾驶基地”的牌子,有几家驾校的学员在这里试驾、学车。

车大多很慢,但有的“霸道”的很,也有的做蛇游状,好在路上极少有人,并无大碍。

就是有行人了或是有其他的车了,也大多会让着我们的,人们知道我们都是初学者。

车一律是亮黄色的牌照,教练车。

明眼的一看便知,那是在警示行人:

离我远点。

这样的时刻有两个孩子在路上放风筝是很危险的事情。

加档,减档,踩离合,教练训斥声仍在耳边。

这会儿让我们停下车放松一下当然乐意得很,循着教练的目光,摇下车窗,看到天上有一只风筝!

一时很静,细听,风筝还发出了“呜呜”的响声。

这是一枚装了竹哨的风筝。

跟在身后的车都停了下来,静静的,举目向上,是风筝给枯燥乏味的学驾生活带来了新奇,抑或是春天的突然造访让人们有了好心情?

两个孩子原本是在路边的坡地上放风筝的,风很大,孩子拉它不住,依着风,走着走着便走到路上来了。

孩子显然在努力着,可风好像有意跟孩子作对,顺着路的方向刮。

后面的孩子使劲地牵着前边的孩子的衣襟,前边的孩子使劲地牵着风筝的线,脸却并不朝天空看,而是不时的侧耳,是在听。

听什么呢?

另一个孩子一边向旁边的孩子说着什么,一边用手向我们比划,笑。

两个孩子仍旧努力地在牵那只不听话的风筝,路上的一排停下的车显然对孩子们造成了心理压力。

孩子已近,细看,我大惊,牵风筝的孩子是个盲童。

呵,刚才他不时地侧耳原来是想听听风筝的哨声。

看到两个孩子上马路了,且一时没有拽过来那只不听话的风筝,就在这时,走过来一个大人,大人身后又跟着几个孩子,我明白了,大人带着这些孩子原来是在山脚的坡地处放风筝。

再远看,天空有好几只这样的风筝,发出“呜呜”的哨声。

他们是市里聋哑学校的孩子,是老师领着他们来春游、来放风筝的。

放风筝的盲童和哑童是搭配着来的,他们两人一组。

不想,他们选择的这块能放纵自己的地方竟然“侵占”了驾校学员的领地。

领头的教师满脸堆笑,点头,用双手向我们比划,做着跟那个牵后襟的孩子一样的动作,接着,身后的几个孩子一起向我们比划。

老师和孩子们在“说”“谢谢你们”!

这是哑语。

教练点头致意,出人意料的是教练将手放在胸前,点头,比划:

“我爱你们”。

教练也会哑语?

老师鼓掌。

孩子们鼓掌。

“我爱你们”,这是我当时学会的一句哑语,也是我至今学会的唯一一句哑语。

教练告诉我们,聋哑学校的孩子们每年春天的时候都会来这里放风筝。

好些年了。

驾校的教练都会教学员们这句“我爱你们”的哑语。

教练说,春天的时候,记着给上了马路的孩子让条道,给春天让条道。

12、通读全文,用简洁的语言概括文章的主要内容。

(2分)

13、第一段的环境描写在文中有什么作用?

(4分)

14、请简要分析下面句子中加点词语的表达效果。

(4分)

不想,他们选择的这块能放纵自己的地方竟然“侵占”了驾校学员的领地”。

15、下面是文章对驾校教练进行的两次描写,请比较阅读后回答人物性格前后矛盾吗?

为什么?

(2分)

(1)加档,减档,踩离合,教练训斥声仍在耳边。

(2)教练将手放在胸前,点头,比划:

“我爱你们”。

16、你怎样理解文章标题“给春天让条道”的具体含义?

(4分)

【古诗文阅读】(共6小题,计l6分)

(三)阅读下面的文字,完成17—22题。

(12分)

(1)晋太元中,武陵人捕鱼为业。

缘溪行,忘路之远近。

忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂村,芳草鲜美,落英缤纷。

渔人甚异之。

复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。

便舍船,从口入。

初极狭,才通人。

复行数十步,豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

便要还家,设酒杀鸡作食。

村中闻有此人,咸来问讯。

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

此人一一为具言所闻,皆叹惋。

余人各复延至其家,皆出酒食。

停数日,辞去。

此中人语云:

“不足为外人道也。

”

(节选自陶渊明《桃花源记》)

(2)水益涩①,曳②舟不得进,陆行六七里,止药师寺。

寺负紫芝山,僧多读书,不类城府。

越信宿,遂缘小溪,益出山左,涉溪水。

四山回环,遥望白蛇③蜿蜒下赴大壑,盖涧水尔。

桑畦麦陇④,高下联络,田家隐翳竹树,樵童牧竖⑤相征逐,真行画图中!

欲问地所历名,则舆夫朴野,不深解吴语,或强然诺,或不应所问,率十问仅得二三。

越二岭,首有亭当道,髹书⑥“雪窦山”字。

(节选自邓牧《雪窦游志》)

注:

①涩:

不通畅。

②曳:

拖,拉。

③白蛇:

喻指清澈而细长的水流。

④陇:

通“垄”。

⑤牧竖:

牧童。

⑥髹(xiu)书:

用赤黑色的漆写。

17.下面各组句子中加点词语意思相同的一项是()(2分)

A.异渔人甚异之使内外异法也(《出师表》)

B.舍便舍船屋舍俨然

C.去停数日,辞去乃记之而去(《小石潭记》)

D.道不足为外人道也策之不以其道(《马说》)

18.下列各组句子,加点词语的意义和用法相同的一组是()(2分)

A.不复出焉且焉置土石何

B.有良田美池桑竹之属辍耕之垄上

C.盖涧水尔尔虞我诈

D.或强然诺或重于泰山

19.请将文中画线的句子翻译成现代汉语(4分)

桑畦麦陇,高下联络,田家隐翳竹树

20.根据语段

(一)

(二)的内容,分条概括雪窦与桃花源的相似之处。

(4分)

(四)阅读下面的诗歌,完成21—22题。

(4分)

晚春江晴寄友人

【唐】韩琮

晚日低霞绮,晴山远画眉。

春青河畔草,不是望乡时。

21、第三句“青”字最见匠心,这个“青”与王安石“春风又绿江南岸”的“绿”同样工巧,请赏析其妙处。

(2分)

22、这首诗表达诗人怎样的情感?

(2分)

四、作文(50分)

23、清晨迎着朝阳初绽的睡莲,午后柳阴下嬉闹的顽童,傍晚深巷中一声朴实的叫卖……有些人,有些事,或许你未曾遇见,偶然间发现他们突现在你的面前;有些人,有些事,或许你未曾关注,偶然间才发现他们已走进你的心间……

请以“偶然的发现”为题目,写一篇文章。

要求:

①文体不限;②写你最熟悉的内容,表达你的真情实感,不得抄袭或套作;③不少于600字。