单元卷12+种群和群落.docx

《单元卷12+种群和群落.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单元卷12+种群和群落.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

单元卷12+种群和群落

单元卷12 种群和群落

(时间:

15分钟 分数:

50分)

1.(2015·新课标卷Ⅰ)下列关于初生演替中草本阶段和灌木阶段的叙述,正确的是( )

A.草本阶段与灌木阶段群落的丰富度相同

B.草本阶段比灌木阶段的群落空间结构复杂

C.草本阶段比灌木阶段的群落自我调节能力强

D.草本阶段为灌木阶段的群落形成创造了适宜环境

2.(2014·新课标卷Ⅰ)某种植物病毒V是通过稻飞虱吸食水稻汁液在水稻间传播的。

稻田中青蛙数量的增加可减少该病毒在水稻间的传播。

下列叙述正确的是( )

A.青蛙与稻飞虱是捕食关系B.水稻与青蛙是竞争关系

C.病毒V与青蛙是寄生关系D.水稻和病毒V是互利共生关系

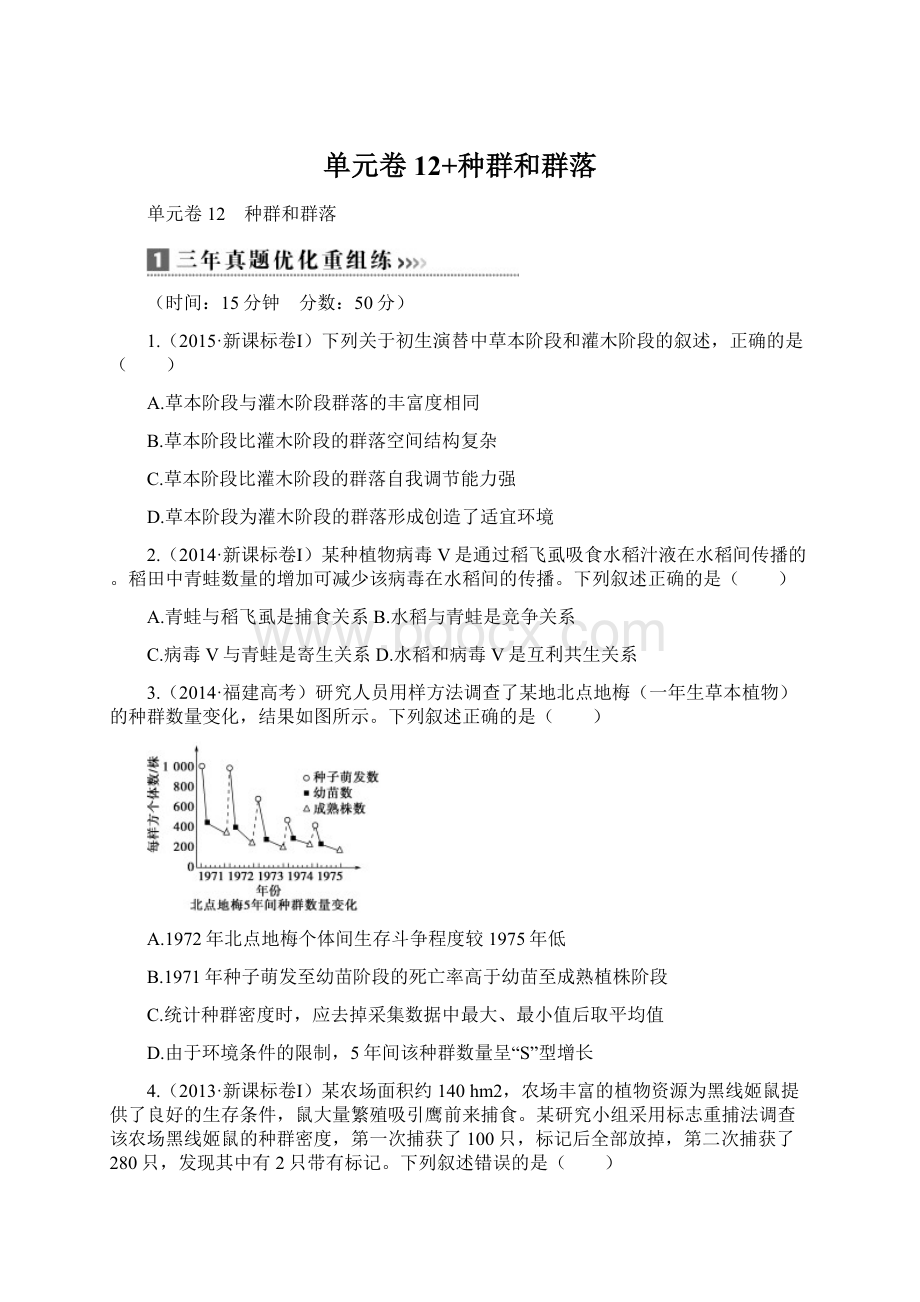

3.(2014·福建高考)研究人员用样方法调查了某地北点地梅(一年生草本植物)的种群数量变化,结果如图所示。

下列叙述正确的是( )

A.1972年北点地梅个体间生存斗争程度较1975年低

B.1971年种子萌发至幼苗阶段的死亡率高于幼苗至成熟植株阶段

C.统计种群密度时,应去掉采集数据中最大、最小值后取平均值

D.由于环境条件的限制,5年间该种群数量呈“S”型增长

4.(2013·新课标卷Ⅰ)某农场面积约140hm2,农场丰富的植物资源为黑线姬鼠提供了良好的生存条件,鼠大量繁殖吸引鹰前来捕食。

某研究小组采用标志重捕法调查该农场黑线姬鼠的种群密度,第一次捕获了100只,标记后全部放掉,第二次捕获了280只,发现其中有2只带有标记。

下列叙述错误的是( )

A.鹰的迁入率增加会影响黑线姬鼠的种群密度

B.该农场黑线姬鼠的种群密度约为100只/hm2

C.黑线姬鼠种群数量下降说明该农场群落的丰富度下降

D.植物→鼠→鹰这条食物链,第三营养级含能量最少

5.(2015·新课标卷Ⅰ)现有一未受人类干扰的自然湖泊,某研究小组考察了该湖泊中处于食物链最高营养级的某鱼种群的年龄组成,结果如下表。

年龄

0+

1+

2+

3+

4+

5+

6+

个体数

92

187

121

70

69

62

63

年龄

7+

8+

9+

10+

11+

≥12

个体数

72

64

55

42

39

264

注:

表中“1+”表示鱼的年龄大于等于1、小于2,其他以此类推。

回答下列问题:

(1)通常种群的年龄结构大致可以分为三种类型,分别是 。

研究表明:

该鱼在3+时达到性成熟(进入成年),9+时丧失繁殖能力(进入老年)。

根据表中数据可知幼年、成年和老年3个年龄组成个体数的比例为 ,由此可推测该鱼种群数量的变化趋势是 。

(2)如果要调查这一湖泊中该鱼的种群密度,常用的调查方法是标志重捕法。

标志重捕法常用于调查 强、活动范围广的动物的种群密度。

(3)在该湖泊中,能量沿食物链流动时,所具有的两个特点是_________________。

6.(2015·新课标卷Ⅱ)某生态系统总面积为250km2,假设该生态系统的食物链为甲种植物→乙种动物→丙种动物,乙种动物种群的K值为1000头。

回答下列问题:

(1)某次调查发现该生态系统中乙种动物种群数量为550头,则该生态系统中乙种动物的种群密度为 ;当乙种动物的种群密度为 时,其种群增长速度最快。

(2)若丙种动物的数量增加,则一段时间后,甲种植物数量也增加,其原因是_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

(3)在甲种植物→乙种动物→丙种动物这一食物链中,乙种动物同化的能

量 (填“大于”、“等于”或“小于”)丙种动物同化的能量。

7.(2014·新课标全国卷Ⅰ)请回答关于群落演替的问题:

(1)在光裸的岩石上开始的演替和从森林被全部砍伐的地方开始的演替中,哪个属于初生演替,哪个属于次生演替?

(2)一般来说,若要演替到相对稳定的森林阶段,上述两个演替中次生演替所需的时间短,分析其主要原因。

(3)据调查,近5万年以来,某地区由于气候越来越干燥,森林逐渐被灌丛取代,这也是自然界存在的一种演替类型。

近50年来,由于人类过度开垦,导致局部灌丛出现了荒漠化,该现象表明:

与该地区具有的自然演替相比,人类的开垦活动使得该地区群落的演替速度 (填“未发生改变”“变慢”或“变快”),演替的方向 (填“发生改变”或“未发生改变”)。

(时间:

60分钟 分数:

100分)

一、选择题(共18题,每题3分,共54分)

1.(2015·河北省“五个一名校联盟”质量监测)有关种群的说法,错误的是( )

A.稻田中秧苗的均匀分布有利于产量提高

B.通常自然界中的种群增长曲线呈“S”型,达到K值时种群数量往往表现出明显上下波动,因此K值总是固定不变的

C.池塘养鱼过程中为保持鲫鱼种群的增长需持续投放饲料等

D.预测一个国家人口数量未来动态的信息主要来自现有居住人口的年龄组成(结构)

2.(2015·苏北四市一模)下列关于群落结构和演替的叙述,错误的是( )

A.乔木层的疏密程度会影响草本层中动物类群的分布

B.近岸区和湖心区生物分布的差异,构成群落的水平结构

C.群落演替达到相对稳定后,物种组成不再发生变化

D.火灾后,自然恢复林的形成属于群落的次生演替

3.(2016·江西红色六校第一次联考)下列有关动物丰富度的研究方法,正确的是( )

A.调査土壤动物丰富度——样方法和标志重捕法

B.观察肉眼难识别的小动物——高倍显微镜观察

C.统计土壤动物丰富度——记名计算法和目测估计法

D.调査水中小动物类群丰富度——生态缸进行培养

4.(2016·揭阳校级模拟)在两块条件相同的退化林地上进行森林人工恢复和自然恢复的研究,20年后两块林地的生物多样性均有不同程度提高,其中人工种植的马尾松人工恢复林植物种数为137种,无人工种植的自然恢复林植物种数为226种。

下列叙述错误的是( )

A.可采用样方法调查林地上植物的种群密度

B.森林恢复提高了生产者固定的太阳能总量

C.自然恢复林的形成属于次生演替

D.人工恢复林比自然恢复林的植物丰富度高

5.(2015·武汉模拟)下列关于种群和群落的叙述,错误的是( )

A.调查农作物上蚜虫的种群密度可以采用样方法

B.研究土壤小动物的丰富度不宜采用标志重捕法

C.各种群间的相互关系属于种群水平的研究问题

D.草地不同地段分布不同的种群属于群落水平结构

6.(2015·烟台模拟)种群在理想环境中呈“J”型曲线增长(如曲线甲),在有环境阻力条件下,呈“S”型曲线增长(如曲线乙)。

下列有关种群增长曲线的叙述,正确的是( )

A.图中C点时,环境阻力最小,种群增长速率最快

B.若乙表示酵母菌种群增长曲线,通过镜检观察统计的结果比实际值低,因为其中有死亡的酵母菌个体

C.种群数量达K值以后,种群的基因频率还会发生变化

D.若乙表示草履虫种群增长曲线,当种群数量达到E点后,种群中衰老个体将逐渐增加

7.(2015·保定二模)某生态园的面积为40hm2,研究小组采用标志重捕法调查仓鼠的种群密度,第一次捕获120只作标记后全部放掉,第二次捕获200只,其中发现6只带有标记。

下列相关叙述正确的是( )

A.该农场仓鼠的种群密度约为4000只/hm2

B.仓鼠在捕捉一次后更难捕捉,导致统计的种群密度比实际密度大

C.此种方法可以调查该地的物种丰富度

D.生态园防治鼠害可以提高生产者到其他生物的能量传递效率

8.(2016·河南八市重点高中联考)下列关于群落的叙述中,正确的是( )

A.土壤中的小动物不存在垂直分层现象

B.群落中物种丰富度与种群密度呈正相关

C.生物群落的营养关系越复杂,生态系统的恢复力稳定性越高

D.群落演替受群落内部因素和外界因素的共同影响

9.(2015·天门期末)如图是某种群在一定时间范围内的出生率(Ⅰ)和死亡率(Ⅱ)曲线,下列分析正确的是( )

A.曲线表明种群数量变化受食物的影响

B.种群数量增长最快的是C点

C.种群在C点之前呈“J”型增长,C点之后呈“S”型增长

D.C点时该种群的个体数达到其生活环境的K值

10.(2015·重庆市巴蜀中学模拟)某弃耕农田植物种类40年间的变化情况如下表。

下列有关叙述正确的是( )

A.表中数据是在植物丰富的区域采用样方法获得的

B.该农田不同地段物种组成上的差异是群落垂直结构的体现

C.表中植物丰富度的统计方法常用记名计算法或目测估计法

D.该区域中所有草本植物、灌木植物、乔木和所有生活的动物构成了该群落

11.(2015·衡水四模)热带雨林中,常可见所谓的“绞杀”现象,即某些大型藤本缠绕在高大的乔木之上,依靠乔木支撑到雨林高层接受阳光逐渐长大,最终将乔木缠死。

这种藤本与乔木的关系可称之为( )

A.共生B.竞争C.寄生D.捕食

12.(2015·湖南省十三校联考)如图表示在采用不同网目(网眼直径)和不同捕捞强度时对大西洋鳕鱼捕获量的影响。

下列相关分析中不正确的是( )

A.保持捕捞强度33%同时用大网目捕鱼更有利于保持鱼群的持续发展

B.保持捕捞强度45%同时用中网目捕鱼使鱼群的年龄组成更接近稳定型

C.持久保持捕捞强度45%会导致鳕鱼的种群数量不断减小

D.调查鳕鱼的种群密度可以采用标志重捕法

13.(2016·浙江嘉兴一中段考)在某人工饲养的线虫种群中,存在着一定比例的不能产生成熟精子的突变型雄虫。

有学者分别观察了一定数量的野生型雄虫与突变型雄虫的存活率,结果如图所示。

下列相关推断中最合理的是( )

A.野生型雄虫比突变型雄虫的平均寿命长

B.野生型线虫与突变型线虫应分属两个物种

C.在第15~20天时线虫的出生率小于死亡率

D.野生型雄虫在生殖期间的死亡风险比较高

14.(2015·宁德市质量检查)甲、乙两种鸟类存在捕食关系,种群数量变化如下图。

下列叙述错误的是( )

A.乙是捕食者

B.1~2月种群数量变化离不开信息传递

C.6~8月甲种群数量呈“J”型增长

D.9~11月甲、乙种群数量的变化,体现群落内部的负反馈调节

15.(2015·福州三模)社鼠出生1个月后即性成熟,科研人员对湖泊中一个岛屿的社鼠种群特征进行调查研究,部分结果如图,下列分析正确的是( )

A.社鼠在夏秋季出生率大于死亡率

B.上半年种群中幼年个体占比高于下半年

C.迁入和迁出是影响社鼠种群密度的主要因素

D.种群密度增大过程中,雄性死亡率高于雌性个体

16.(2015·泉州模拟)研究人员调查1928~1977年某欧洲灰鹭种群数量变化,结果如图,下列叙述正确的是( )

A.调查灰鹭种群数量应采用样方法

B.灰鹭种群1964年后呈“J”型增长

C.非寒冷年份灰鹭种群数量也会出现波动

D.连续暖冬持续提升灰鹭的出生率,降低死亡率

17.(2016·浙江省严州中学模拟)小蚂蚁生活在某地相邻的两个区域,研究者在这两个蚂蚁种群生活区域的接触地带设4种处理区。

各处理区均设7个10m×

10m的观测点,每个观测点设有均匀分布的25处小蚂蚁诱饵投放点。

在开始实验后的第1天和第85天时分别统计诱饵上小蚂蚁的出现率进行比较,结果见表。

处理区

小蚂蚁出现率的变化/%

定时灌溉

不驱走大蚂蚁

增加35

驱走大蚂蚁

增加70

不灌溉

不驱走大蚂蚁

减少10

驱走大蚂蚁

减少2

对本研究的试验方法和结果分析,表述错误的是( )

A.