广西桂林十八中届高三第二次月考试题语文.docx

《广西桂林十八中届高三第二次月考试题语文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广西桂林十八中届高三第二次月考试题语文.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

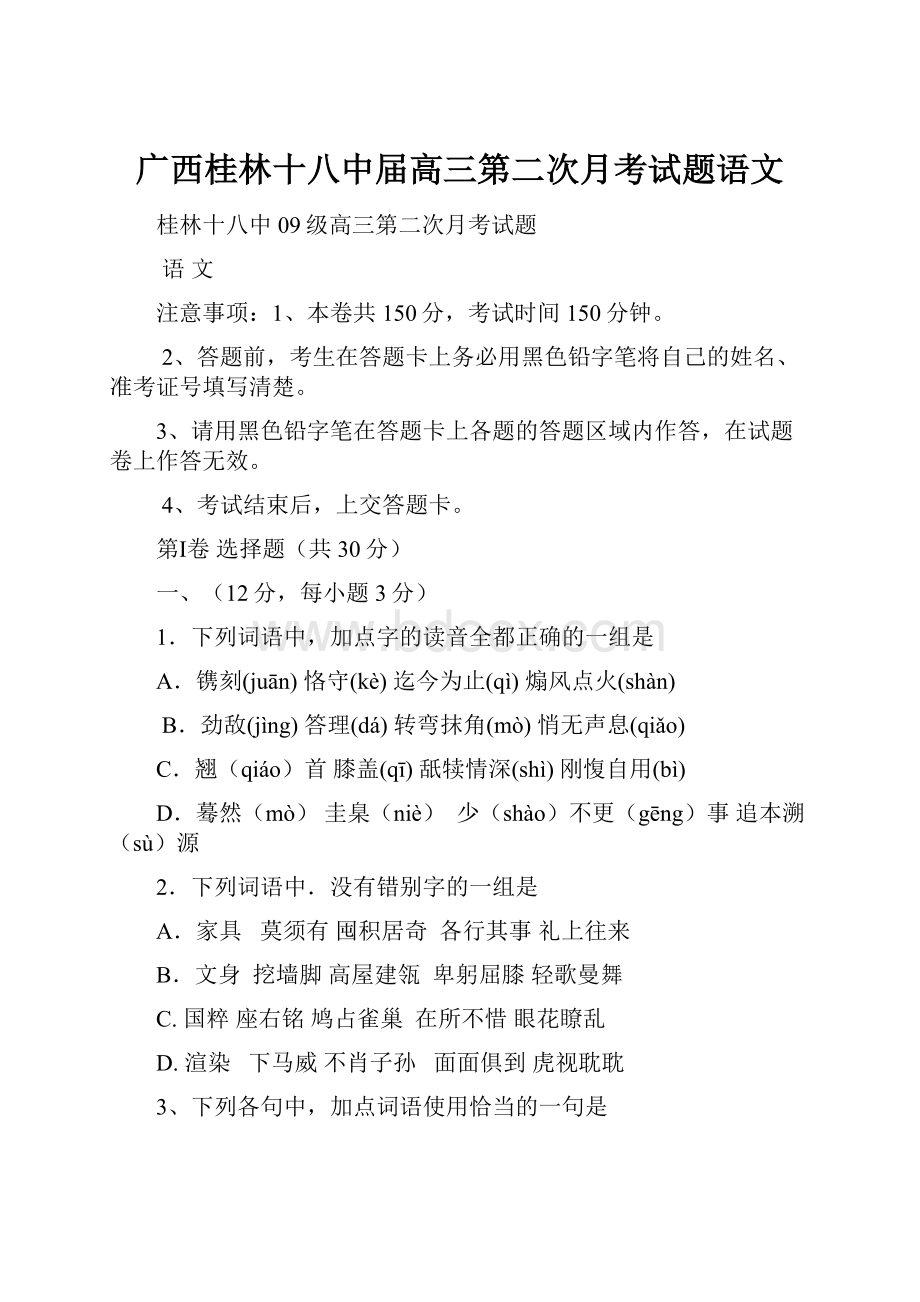

广西桂林十八中届高三第二次月考试题语文

桂林十八中09级高三第二次月考试题

语文

注意事项:

1、本卷共150分,考试时间150分钟。

2、答题前,考生在答题卡上务必用黑色铅字笔将自己的姓名、准考证号填写清楚。

3、请用黑色铅字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,在试题卷上作答无效。

4、考试结束后,上交答题卡。

第Ⅰ卷选择题(共30分)

一、(12分,每小题3分)

1.下列词语中,加点字的读音全都正确的一组是

A.镌刻(juān)恪守(kè)迄今为止(qì)煽风点火(shàn)

B.劲敌(jìng)答理(dá)转弯抹角(mò)悄无声息(qiǎo)

C.翘(qiáo)首膝盖(qī)舐犊情深(shì)刚愎自用(bì)

D.蓦然(mò)圭臬(niè)少(shào)不更(gēng)事追本溯(sù)源

2.下列词语中.没有错别字的一组是

A.家具莫须有囤积居奇各行其事礼上往来

B.文身挖墙脚高屋建瓴卑躬屈膝轻歌曼舞

C.国粹座右铭鸠占雀巢在所不惜眼花瞭乱

D.渲染下马威不肖子孙面面俱到虎视耽耽

3、下列各句中,加点词语使用恰当的一句是

A.2010年岁末,国寿上海分公司和国际知名珠宝加工企业香港嘉麟金店,联手为鹤卡客户推出了“钻石,献给我最爱的人”的大型惠赠活动。

B.在岗位技术培训之后,小李成为了生产明星,2010年,他完成的全年工作量超过规定指标的百分之四十,获得了所在企业的嘉奖。

C.虽然四川盆地没有受到日本核泄漏的影响已是路人皆知,但各地仍然出现了“抢盐潮”,这种现象启发我们思考如何更加理性地面对灾难。

D.当今社会,人们获取信息的渠道多种多样,数字阅读、网络阅读方兴未艾,图书馆的传统职能正逐渐发生变化。

4.下列句子没有语病的一项是:

( )

A.资料表明,五月份以来,国家提高房贷利率等一系列调控措施,打压房地产市场,收到了明显成效,北京、上海、深圳等地房价虽继续攀升,但成交量大幅萎缩。

B.《野鸭子》最打动人的是对真善美的热情讴歌,透过剧情的审美体验,让人们信服了一个事实、一条真理:

世上还是好人多,人间自有真情在。

C.目前多所高水平大学自发联合起来在全国范围内实施的自主招生“联考”,在考试内容形式如何突出综合素质和能力的考查、如何突出不同高校学科特色、建立多元评价标准等方面,进行了有益探索。

D、2010年4月10日,第8颗北斗导航卫星的发射进入倒计时,西昌卫星发射中心各个岗位的操作人员对火箭起飞前进行了最后的检查,满怀信心等待着发射时刻的到来。

二、(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成5—7题

古气候研究敲响气候变暖警钟

㈠过去5亿年里,地球高温期一般与大气中二氧化碳浓度较高的时期相吻合,反之亦然。

目前,科学家正研究地球历史上的气候变迁,以预测今后大气中二氧化碳浓度上升时地球气候会发生怎样的变化,而不仅仅依靠计算机模型的预测。

㈡研究地球历史上的气候变迁可利用各种各样的线索。

岩石可以揭示它们形成时期的环境信息,如许多岩石只能在有液态水的地方才会形成。

测量南极冰盖中微气泡里的二氧化碳含量,能了解过去大气中二氧化碳的浓度,但可回溯的时间并不长。

要了解更久远时期大气中二氧化碳浓度,必须用间接方法,如建立模型来研究各种长期影响大气中二氧化碳水平的因素。

这些模型能显示数千万年来大气中二氧化碳平均含量的变化,但是无法提供短期波动的信息。

测量植物叶片化石的气孔密度,也可以了解过去大气中二氧化碳的浓度。

另外,还可以测量浅海贝类化石中硼、钙的比例,因为这个比例和这些贝类生长时的海洋酸度有关,而海洋酸度又与大气中二氧化碳水平相关联。

㈢研究过去的气候变化能够更好地了解地球的气候敏感性。

气候敏感性,是指当大气中二氧化碳浓度增加一倍时的辐射强迫所产生的全球平均温度变化。

根据相关研究,如果其他条件保持不变,大气中二氧化碳含量每增加一倍,地球平均气温将上升1摄氏度。

但是,当地球气候变暖时,很多因素都会跟着一起变化。

例如,气候变暖使大气中包含更多水蒸气,而水蒸气是一种强力的大气保温气体;气候变暖还会减少积雪和缩小海洋的覆盖范围,这将导致被反射回太空的太阳辐射减少,从而导致气温进一步升高。

㈣联合国有关机构最近预测:

在考虑了这些反馈效应之后。

计算机模型得出的气候敏感性在2~4.5摄氏度之间,最佳估计值为3撮氏度。

其实,计算机模型只考虑了对变暖效应的快速反馈,而那些几十年或几百年之后才会显现的反馈,例如陆地冰原范围的变化则被忽略了。

因此,真正的气候敏感性可能比计算机模型预测的更高。

㈤由于现有的气候模型无法考虑长期反馈的影响,要获得更确切的气候敏感性.唯一的途径是研究过去大气中二氧化碳浓度增加对地球气候的影响。

为了使结果更准确,科学家研究了和现在相似的上新世早期(约450万年前),当时大气中二氧化碳浓度约为400ppm(1ppm=百万分之一),仅比现在高一点,但当时的地球平均气温却比现在高3摄氏度,海平面比现在高25米。

而永久冰盖面积也比现在小。

对上新世的研究发现,当时的气候敏感性为二氧化碳浓度每增加一倍,平均气温升高4.5摄氏度。

㈥如果现在大气中二氧化碳浓度增加一倍,那么可以预见,短期内地球平均气温会升高3摄氏度左右,而且在接下去的几百年里,气温还将持续攀升,被全球气候变暖困扰的人类将面临更大的危机。

5.下列关于“气候敏感性”的理解,不正确的一项是

A.在大气中二氧化碳浓度增加一倍的条件下,气候敏感性越高表明地球平均气温上升幅度越大。

B.要获得更确切的气候敏感性,目前只能够研究过去大气中二氧化碳浓度的增加对气候的影响。

C.联合国有关机构用计算机模型预测气候敏感性时,充分考虑了随着气候变暖而变化的各种因素。

D.不同时期气候敏感性不完全相同,研究上新世早期气候敏感性对认识今天气候变暖颇有价值。

6.下列理解,符合原文意思的一项是

A.在地球过去的气候变化中,全球平均气温上升必然伴随大气中二氧化碳浓度上升;反过来,全球平均气温降低则意味着大气中二氧化碳浓度降低。

B.地球平均气温的上升会造成地球积雪的减少和海冰覆盖范围的缩小,这样将使得来自太空的太阳辐射减少,从而会导致地球平均气温进一步升高。

C.植物叶片气孔的疏密程度与其生长时大气中二氧化碳的浓度相关,根据植物叶片化石的气孔疏密程度,可分析这种植物生长年代大气中二氧化碳浓度。

D.对上新世早期的研究发现:

地球大气中二氧化碳浓度即使幅度不大的上升也会造成平均气温升高,进而导致海平面上升,从而使永久冰盖面积缩小。

7.根据原文内容,下列推断不正确的一项是

A.地球上有一些岩石是能够在没有液态水的地方形成的。

B.分析南极冰盖微气泡里面的气体能够间接了解数千万年以来的大气成分。

C.测量贝类化石中硼、钙的比例有助于了解特定年代大气中二氧化碳浓度。

D.变暖效应的长期反馈使地球气温上升可以持续数百年。

三、阅读下面的文言文,完成8—10题(9分)

㈠蒋济字子通,楚国平阿人也。

建安十三年,孙权率众围合肥。

时大军征荆州,遇疾疫,唯遣将军张喜单将千骑,过领汝南兵以解围。

济乃密白刺史,伪得喜书,云步骑四万已到雩娄①。

权信之,遽烧围走,城用得全。

拜济丹阳太守。

民有诬告济为谋叛主率者,太祖闻之,曰:

“蒋济宁有此事!

有此事,吾为不知人也。

此必愚民乐乱,妄引之耳。

”辟为丞相主簿西曹属。

关羽围樊、襄阳。

太祖以汉帝在许,近贼,欲徙都。

济说太祖曰:

“刘备、孙权,外亲内疏,关羽得志,权必不愿也。

可遣人劝权蹑其后,许割江南以封权,则樊围自解。

”太祖如其言。

权闻之,即引兵西袭公安、江陵。

羽遂见禽。

㈡文帝践阼,出为东中郎将。

帝问曰:

“卿所闻见天下风教何如?

”济对曰:

“未有他善,但见亡国之语耳。

”帝忿然作色而问其故,济具以答,于是帝意解。

明帝即位,迁为中护军。

时中书监、令号为专任,济上疏曰:

“大臣太重者,国危;左右太亲者,身蔽;古之至戒也。

”诏曰:

“夫骨鲠之臣,人主之所仗也。

济才兼文武,服勤尽节,每军国大事,现有奏议,忠诚奋发,吾甚壮之。

”景初中,外勤征役,内务宫室,怨旷者多,而年谷饥俭。

济上疏曰:

“陛下方当恢弘前绪,光大遗业,诚未得高枕而治也。

凡使民必须农隙,不夺其时。

夫欲大兴功之君,先料其民力而燠休②之。

”诏曰:

“微护军,吾弗闻斯言也。

”

㈢齐王即位,迁太尉。

是时,曹爽专政,丁谧、邓颺③等轻改法度。

以随太傅司马宣王屯洛水浮桥,诛曹爽等,进封都乡侯,邑七百户。

济上疏曰:

“太傅奋独断之策,陛下明其忠节,罪人伏诛,社稷之福也。

夫封宠庆赏,必加有功。

今论谋,则臣不先知;语战,则非臣所率。

”固辞,不许。

是岁薨,谥曰景侯。

(选自《三国志》)

【注】①雩娄,yúlóu,今河南商城县东北部、固始县南部,安徽霍邱县部分地区。

②燠休,使他们感到温暖和愉快。

燠,yù,温暖,使温暖。

③颺,yáng。

8.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)

A.权闻之,即引兵西袭公安、江陵引:

率领

B.遽烧围走,城用得全用:

因此

C.凡使民必须农隙,不夺其时夺:

改变

D.微护军,吾弗闻斯言也微:

如果没有

9.以下六个句子,分别编为四组,全都表现蒋济“骨鲠之臣”的一组是(3分)

①许割江南以封权,则樊围自解②未有他善,但见亡国之语耳

③大臣太重者,国危;左右太亲者,身蔽;古之至戒也

④诚未得高枕而治也⑤凡使民必须农隙,不夺其时

⑥以随太傅司马宣王屯洛水浮桥,诛曹爽等

A.①③⑤B.③④⑤C.①②⑥D.②④⑥

10.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)

A.孙权带兵围攻合肥,而此时曹操正带兵攻打荆州,加之军中发生瘟疫,能派的救兵很少;蒋济用计让孙权主动撤兵,合肥得以保全。

B.蒋济为人刚直,敢于直言。

文帝问天下“风教”,他大胆进言,以“但见亡国之语耳”回答;明帝时,他以“诚未得高枕而治也”告诫皇上要爱惜百姓。

C.凭着跟随太傅司马宣王诛杀曹爽等人的功劳,皇帝加封蒋济为都乡侯,邑七百户,他坚决推辞,皇帝没有答应。

D.蒋济文武兼备,忠诚奋发,在数位人主手下任职,都能直言进谏,虽多次触怒人主,但始终都为人主所器重。

第Ⅱ卷(120分)

四、(23分)

11、把第Ⅰ卷文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语。

(10分)

①济乃密白刺史,伪得喜书,云步骑四万已到雩娄。

(5分)

②大臣太重者,国危;左右太亲者,身蔽;古之至戒也。

(5分)

12.阅读下面一首诗,然后回答问题。

(8分)

踏莎行晚景

陈霆

流水孤村,荒城古道。

槎牙老木乌鸢噪。

夕阳倒影射疏林,江边一带芙蓉老。

风暝寒烟,天低衰草,登楼望极群峰小。

欲将归信问行人,青山尽处行人少。

1、此词上片从哪些角度写景的?

描绘了一副怎样的画面?

(4分)

2、词的下片抒发了作者怎样的思想感情?

这种情感是怎样抒发的?

(4分)

13、补写出下列名篇名句中的空缺部分(两题中任选一题作答,如果两题都答,按第一题计分)(5分)

(1)、问君西游何时还?

。

,雄飞雌从绕林间。

细草微风岸,。

,月涌大江流。

,歌诗合为事而作。

(2)、其称文小而其指极大,。

其志洁,;其行廉,。

呼儿将出换美酒,。

,哀民生之多艰。

五、(22分)(注意:

在试卷上作答无效)

阅读下面的文字,完成14—17题。

秋天的心

林清玄

㈠我喜欢《唐子西语录》中的两句诗:

山僧不解数甲子,一叶落知天下秋。

这是说山上的和尚不知道如何计算甲子日历,只知道观察自然,看到一片树叶落下就知道天下都已是秋天了。

从前读贾岛的诗,有“秋风吹渭水,落叶满长安”之句,对秋天萧瑟的景象颇有感触,但说到气派悠闲,就不如“一叶落知天下秋”了。

㈡现代都市人正好相反,可以说是“落叶满无不知秋,世人只会数甲子”,对现代人而言,时间观念只剩下日历,有时日历犹不足以形容,而是只剩下钟表了,谁会去管是什么日子呢?

三百多年前,当汉人到台湾来垦植移民的时候,发现台湾的平埔族山胞非但没有日历,甚至没有年岁,不能分辩四时,而是以山上的刺桐花开为一年,过着逍遥自在的生活。

初到的汉人想当然的感慨其“文化”落后,逐渐同化了平埔族。

到今天,平埔族快要成为历史名词,他们有了年岁,知道四时,可是平埔族后裔有很多已经不知道什么是刺桐花了。

㈢对岁月的感知变化由立体到平面可以如此迅速,怎不让人兴叹?

以现代人为例,在农业社会还深刻知道天气、岁时、植物、种作等等变化是和人密切结合的。

但是,商业形态改变了我们,春天是朝九晚五,冬天也是朝九晚五;晴天和雨天已经没有任何差别了。

这虽使人离开了“看天吃饭”的阴影,却也多少让人失去了感时忧国的情怀和胸怀天下的襟抱了。

㈣记得住在乡下的时候,大厅墙壁上总挂着一册农民历,大人要办事,大至播种耕耘、搬家嫁娶,小至安床沐浴、立券交易都会去看农民历。

因此到了年尾,一本农民历差不多翻烂了,使我从小对农民历书就有一种特别亲切的感情。

一直到现在,我还保持着看农民历的习惯,觉得读农民历是快乐的事,就看秋天吧,从立秋、处暑、白露到秋分、寒露、霜降,都是美极了,那清晨田野中白色的露珠,黄昏林园里清黄的落叶,不都是在说秋天吗?

所以,虽然时光不再,我们都不应该失去农民那种在自然中安身立命的心情。

㈤城市不是没有秋天,如果我们静下心来就会知道,本来从东南方吹来的风,现在转到北方了;早晚气候的寒凉,就如同北地里的霜降;早晨的旭日与黄昏的彩霞,都与春天时大有不同了。

变化最大的是天空和云彩,在夏日明亮的天空,渐渐地加深蓝色的调子,云更高、更白,飘动的时候仿佛带着轻微的风。

每天我走到阳台抬头看天空,知道这是真正的秋天,是童年田园记忆中的那个秋天,是平埔族刺桐花开的那个秋天,也是唐朝山僧在山上见到落叶的同一个秋天。

㈥若能感知天下,能与落叶飞花同呼吸,能保有在自然中谦卑的心情,就是住在最热闹的城市。

秋天也不会远去,如果眼里只有手表、金钱、工作,即使在路上被落叶击中,也见不到秋天的美。

㈦秋天的美多少带点潇湘之意,就像宋人吴文英写的词“何处合成愁,离人心上秋”,一般人认为秋天的心情会有些愁恼肃杀。

其实,秋天是禾熟的季节,何尝没有清朗圆满的启示呢?

㈧我也喜欢韦应物一首秋天的诗:

今朝郡斋冷,忽念山中客;涧底束荆薪,归来煮白石。

欲持一瓢酒,远慰风雨夕;落叶满空山,何处寻行迹?

㈨在这风云滔滔的人世,就是秋天如此美丽清明的季节,要在空山的落叶中寻找朋友的足迹是多么困难!

但是,即使在红砖道上,淹没在人潮车流之中,要找自己的足迹,更是艰辛呀!

14.本文在开篇和接近结尾两处各引用了诗句,请分析这样写有什么好处?

(4分)

答:

15.作者笔下的“秋天的心”,体现在哪些方面?

(6分)

答:

16.理解下面两句话的含义。

(6分)

(1)平埔族快要成为历史名词,他们有了年岁,知道四时,可是平埔族后裔有很多已经不知道什么是刺桐花了。

(3分)

答:

(2)春天是朝九晚五,冬天也是朝九晚五;晴天和雨天已经没有任何差别了。

(3分)

答:

17.作者认为“即使在红砖道上,淹没在人潮车流之中,要找自己的足迹,更是艰辛呀”,谈谈你的理解。

(6分)

答:

六、(15分)(注意:

在试卷上作答无效)

18、下面一段文字有四处重复累赘,请予删除(只填序号)。

要求:

删除后应简明连贯、不损害原意。

(4分)

清晨7时,重庆的天空微微发亮,参加2011年重庆马拉松赛的运动员已陆续赶到

①

比赛的起点南滨公园。

为即将开始的2011年重庆马拉松赛热身。

在起点处,参加比赛的

②③④

运动员正在进行准备,慢跑,拉神韧带,一举一动都显示出专业素养。

虽然比赛还没有开

⑤⑥

始,尚在安排之中,但空气中已经透露出一丝如箭在弦的紧张。

⑦⑧

应当删除的是:

_________________

19.阅读下面的文字,你会得出怎样的结论呢?

请补写出两条结论,每条不超过20个字。

(5分)

2010年度的中国作家富豪排行榜出炉了。

前十名里,以青少年儿童为首要读者对象的,占了一半江山。

第一位杨红樱,2500万元;然后是郭敬明,2300万元;第三是郑渊洁,1950万元,另外,还有韩寒和天下霸唱。

如果把作家富豪排行榜当作一面镜子,那么。

从这面镜子里折射出当代中国怎样的阅读现状呢?

20.在下面横线处填入适当的语句,组成前后呼应的三组排比句。

(6分)

惊涛拍岸,卷起千堆雪,是一道风景;,,是一道风景;,,是一道风景。

可是你知道,聪明的你就是一道风景:

虽然你没有惊涛拍岸的雄浑,,,但是你有青春的活力,,。

七、作文(60分)

21、阅读下面的材料,按照要求写一篇不少于800字的文章。

有一个小和尚耐不住禅院的寂寞,老觉得修行太慢,感觉不出自己的长进,甚至他怀疑自己究竟能不能修成正果。

有一天,他再也没法忍受了,就向老禅师发牢骚,说自己没有慧根、缺少佛性,对自己失去信心了。

老禅师微微一笑说:

“山腰的工地上,石匠们正在为本寺加工佛像,你反正也静不下心来,就跟他们去劳动吧,做个帮手,学点手艺……”

小和尚一听,居然特别高兴,心想,终于可以出去透透风、乐呵乐呵了。

可是,三天以后,小和尚来找禅师,他满脸歉疚:

“师傅,我还是回来修行吧,连四角八棱的粗糙岩石都能在工匠的雕琢下变成仪态万方的石佛,何况我是一个人呢?

”

老禅师舒心的笑了。

要求选择一个角度构思作文,明确立意,自选文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含义的范围作文,不要套作,不得抄袭。

桂林十八中09级高三第二次月考试题

语文参考答案

1、答案:

D。

解析:

A.煽风点火(shān)。

B.答理(dā);C.膝盖(xī);D、少不更事(shàobùgēngshì):

年纪轻,没有经历过什么事情,指经验不多。

2、答案:

B。

解析:

A各行其是礼尚往来C鸠占鹊巢眼花缭乱D虎视眈眈

3、答案:

D。

解析:

A项“惠赠”,敬辞,应改为“馈赠”。

B句中“的”为结构助词,表领属关系,仅仅是“超过规定指标的百分之四十”,岂能受嘉奖?

应删除“的”字。

C“路人皆知”比喻人所共知的野心。

D、方兴未艾:

事物正在发展,尚未达到止境。

4、答案:

C。

(解析:

A.项成分残缺,应在“提高”前加上“采取”。

B.“透过剧情的审美体验,让人们信服了……”,成分残缺。

D、句成分残缺,可在“起飞前”后边加上中心语“的状态”或将语序调整为“对起飞前的火箭”。

)

5、答案:

C。

(解析:

据第4段“联合国……计算机模型只考虑了对变暖效应的快速反馈……则被忽略了”,可确定C选项错误。

)

6、答案:

C。

(解析:

A句以偏概全,是“一般”而非“必然”,可据第1段“过去5亿年里,地球高温期一般与大气中二氧化碳浓度较高的时期相吻合,反之亦然”排除。

B句指代对象理解错误,是“被反射回太空的太阳辐射”而非“来自太空的太阳辐射”,可据第3段“气候变暖还会减少积雪和缩小海洋的覆盖范围,这将导致被反射回太空的太阳辐射减少,从而导致气温进一步升高”排除。

D句逻辑关系理解错误,是和“现在”相比较而言的,可据第5段“当时大气中二氧化碳浓度约为400ppm,仅比现在高一点,当时的地球平均气温却比现在高3摄氏度,海平面比现在高25米。

而永久冰盖面积也比现在小”排除。

C句出处在第2段,“测量植物叶片化石的气孔密度,也可以了解过去大气中二氧化碳的浓度”。

)

7、答案:

B。

(解析:

B句中的“数千年”推断错误,出处在第2段“测量南极冰盖中微气泡里的二氧化碳含量,能了解过去大气中二氧化碳的浓度,但可回溯的时间并不长”。

)

8.C.(夺,耽误,与《寡人之于国也》“百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣”中的“夺”同义)

9.B.(“骨鲠”是刚直的意思。

①说明他有远见;⑥说明他的功劳)

10.D.(“虽多次触怒人主”错,蒋济在任东中郎时曾触怒过文帝一次)

11、①蒋济于是秘密禀报刺史,假称得到了张喜的书信,说步兵骑兵四万人已经到了雩娄。

(“乃”1分,“白”1分,“步骑”1分)

②大臣权力太大,国家就有危险;左右的人太受宠幸,皇上就会受蒙蔽;这是自古以来最大的警诫啊。

(“蔽”1分,“至戒”1分,判断句1分)

12、⑴从视觉和听觉两个角度。

描绘了一副孤寂荒凉的画面。

(4分,角度和特点答对各2分)

⑵思乡之情。

①环境烘托,环境越荒凉、越凄清,思乡之情就越发深重。

(如答融情于景亦可)②行动表现,登楼远望群峰,结果连个可托归信的行人都难见到。

(心理描写亦可)(4分,“思乡之情”答对给1分,其它两点答对一点给两分,答对两点给三分。

)

13、(5分)

(1)畏途巉岩不可攀但见悲鸟号古木危樯独夜舟星垂平野阔文章合为时而著

(2)举类迩而见义远故称其物芳故死而不容与尔同销万古愁长太兮以掩涕兮

14.开篇引用《唐于西语录》中的两句诗,写出了通过观察自然,就知道天下都已是秋天了,突出了秋天给人一种气派悠闲的感觉,引出话题。

结尾引用韦应物一首秋天的诗,是为了表现出秋天的清朗圆满,美丽清明,为后文作者抒发寻找自己的足迹,更是艰辛的感慨作铺垫。

这两处的引用,都表现了作者对秋天的喜爱。

(4分)(意思相近即可)

15.“秋天的心”体现在:

气派悠闲之意;感知自然之心;感时忧国的情怀和胸怀天下的襟抱;在自然中安身立命的心情;谦卑的心情;清朗圆满,美丽清明的情怀。

(6分)(意思相近即可)

16.

(1)汉族逐渐同化了平埔族,使他们有了“文化”,却远离了自然,平埔族后裔已经失去了感知自然、逍遥自在的心。

(3分)(意思相近即可)

(2)商业形态改变了人们对岁月的感知,春夏秋冬千篇一律,失去了感时忧国的情怀和胸怀天下的襟抱了。

(3分)

17.我认为这句话是有道理的。

随着文化和商业的不断深入,人们逐渐失去了感知自然的情怀,进而失去了悠闲、谦卑、清明美丽的心灵,忙忙碌碌的生活会让人们不断地脱离自然,忙碌追逐的过程中很少有人会静下心来审视自己,这样会逐渐失去自我,被社会同化。

(6分()认为这句话没有道理也可,只要理由充分即可)

18、(4分)答案:

①④⑤⑦

解析:

①④和“参加”后的“重庆马拉松赛”重复,⑤与“热身”重复,⑦与“比赛还没有开始”重复。

19、(5分)①上榜作家的读者不是少儿就是青少年(或说“阅读人口的年轻化”)。

②家长在孩子阅读方面还是舍得花钱的。

③成年读者明显偏少(或说“读书的风气并不浓厚”)④中国阅读市场存在娱乐化、功利化倾向。

⑤当代文学作品无法吸引更多的读者。

20.(6分)示例1、东风裁柳,碧如丝绦;小荷初露,涓涓清泉;没有东风裁柳的多情,没有小荷初露的恬美;你有顽强的意志,你有闪光的心灵。

2、金戈铁马,气吞万里如虎;锦帽貂裘,千骑卷平冈,没有征战沙场的霸气,没有密州出猎的豪放,有阳光的笑容,有快乐的心灵。

21、作文(60分)

【参考译文】蒋济,字子通,是楚国平阿人。

建安十三年,孙权率兵围攻合肥。

当时,太祖的大军正在攻打荆州,遇到军中发生了瘟疫,只有派遣将军张喜一个人带领一千骑兵,加带汝南的士兵来解合肥之围。

蒋济于是秘密禀报刺史,假称得到了张喜的书信,说步兵骑兵四万人已经到了雩娄。

孙权相信了这事,立即烧毁围城的营阵就撤离了,合肥城因此得以保全。

任命蒋济为丹阳太守。

有一个人诬告蒋济是谋叛主要策划人,太祖听说后,说:

“蒋济哪里会做这种事!

如果做了这种事,那我是不了解人了。

这一定是愚蠢的老百姓故意扰乱,道听途说罢了。

”征召蒋济担任丞相主簿西曹属。

关羽带兵围攻樊城和襄阳。

太祖认为汉献帝在许都,离关羽的军队比较近,想要迁都。

蒋济劝阻太祖说:

“刘备、孙权,表面关系亲近,内里面却各有打算,关羽军事上得势,这是孙权一定不希望看到的。

可派遣人去游说孙权,劝他在后面偷袭关羽,许诺割让江南来赐封孙权,这样樊城的围困就自动解除了。

”太祖