最新部编版四年级语文上册三单元古诗三首教学设计及反思.docx

《最新部编版四年级语文上册三单元古诗三首教学设计及反思.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新部编版四年级语文上册三单元古诗三首教学设计及反思.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

最新部编版四年级语文上册三单元古诗三首教学设计及反思

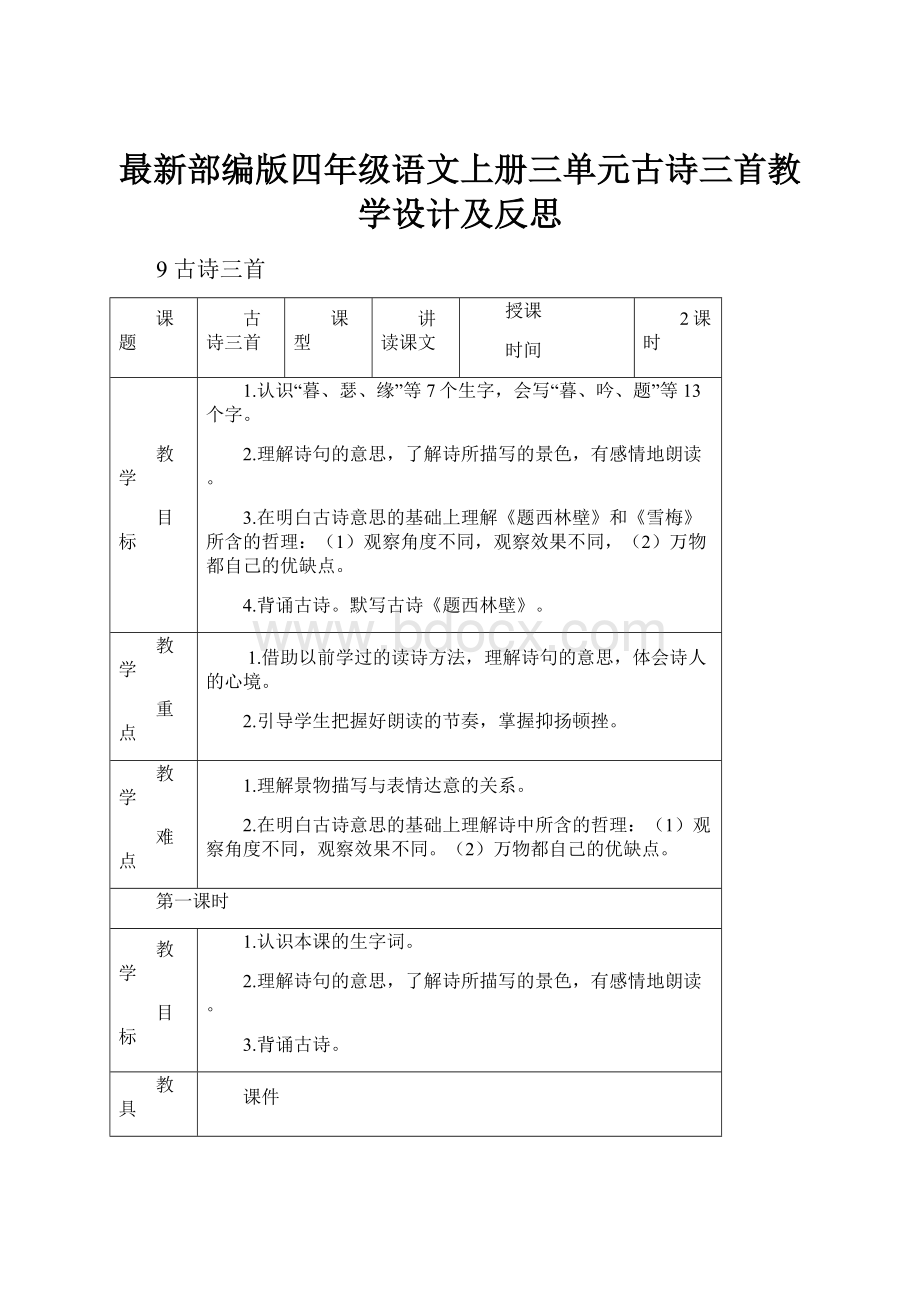

9古诗三首

课题

古诗三首

课型

讲读课文

授课

时间

2课时

教学

目标

1.认识“暮、瑟、缘”等7个生字,会写“暮、吟、题”等13个字。

2.理解诗句的意思,了解诗所描写的景色,有感情地朗读。

3.在明白古诗意思的基础上理解《题西林壁》和《雪梅》所含的哲理:

(1)观察角度不同,观察效果不同,

(2)万物都自己的优缺点。

4.背诵古诗。

默写古诗《题西林壁》。

教学

重点

1.借助以前学过的读诗方法,理解诗句的意思,体会诗人的心境。

2.引导学生把握好朗读的节奏,掌握抑扬顿挫。

教学

难点

1.理解景物描写与表情达意的关系。

2.在明白古诗意思的基础上理解诗中所含的哲理:

(1)观察角度不同,观察效果不同。

(2)万物都自己的优缺点。

第一课时

教学

目标

1.认识本课的生字词。

2.理解诗句的意思,了解诗所描写的景色,有感情地朗读。

3.背诵古诗。

教具

准备

课件

教学设计

设计意图

导入

( )分钟

一、谈话导入,介绍诗人。

我们在低年级曾学过一首诗《草》,记得吗?

(师生齐背《草》)

这首诗的诗人是谁?

(白居易)

我们今天再来学习白居易的另一首脍炙人口的诗——《暮江吟》。

(板书:

《暮江吟》)(课件出示2)

在学习在这首诗之前,我们先来了解一下诗人。

(课件出示3)(出示课件——白居易照片、生平简介)

【设计意图:

通过朗读,让学生感受古诗的语言美。

】

新课

教学

( )分钟

二、初读诗文,整体感知

1.自由朗读古诗,注意读准字音。

“暮、瑟”(课件出示4)

2.学习会写字

“暮、吟”(课件出示5)

指导书写:

“暮”的中间一横要长一些;“吟”的最后一笔不是点。

3.理解题意

三、再读诗文,探究诗意

1.师:

诗人白居易离开京城,到杭州任职的途中,心情非常地愉快,写下这首诗,通过课前的预习,谁来说说题目的意思?

(指名说题目的意思)

2.师:

到底诗人吟了什么诗,我们来听听看。

(课件出示6)(生听课件中范读)

3.师:

现在请同学自由朗读这首诗,通过图文结合或联系上下文理解诗中的字、词,不懂的字用“△”标出。

(生自由朗读学习古诗)

4.交流学习一、二两句。

(课件出示7)

在这两行诗中,有什么不懂的字词可提出来。

(师生共同解答“残阳”“铺”“瑟瑟”等字。

)

试着用自己的话说说这两句诗的意思。

(指名说诗句的意思)

5.指导朗读一、二两句。

过渡语:

下因为江边傍晚的景色是如此吸引人,不知不觉已到夜晚。

6.指导学习三、四两句。

(课件出示8)

这两句描写了江边的哪些景色?

诗人用了什么方法来描写露水和月亮?

(板书:

露水月亮)

把什么比作什么,又把什么比作什么。

诗人抓住了景物的特点,连用了两个比喻描写了江边夜晚迷人的景色,诗中还用哪个词来形容?

(可怜)

可怜是什么意思?

(可爱)(板书:

景色美丽)

7.指导朗读三、四两句。

8.指导朗读朗读整首诗。

朗读古诗时不仅要读准字音,有感情,还应有节奏,我们根据画好停顿有感情地朗读这首诗。

(生有节奏地朗读古诗)

四、配乐朗读,升华情感

1.指导配乐朗读。

(课件出示9)

师:

诗人白居易离开京城到杭州任职,这一路上他的心情愉快,被江边这红霞满天,弯月东升,露水晶莹的美景所陶醉了,下面我们随着音乐也来细细地品诗一番。

(生配乐朗读)

2.谈感受。

师:

如果此时你就是诗人,来到这深秋傍晚的江边,领略到这安静的、优美的景色,你有什么感受?

(指名说感受)

【设计意图:

初步感受诗文内容,扫除学习诗文中的障碍。

】

【设计意图:

有序的问题引导,让学生循序渐进的进入诗中,逐层深入地积累知识。

】

【设计意图:

让学生在音乐中体验诗的意境,并锻炼学生的鉴赏能力。

】

课堂小结及拓展延伸( )分钟

五、拓展延伸,积累语言。

(课件出示10)

你能在理解诗意的基础上做一首新诗,或画一两幅简笔画吗?

两样选择一个来完成。

【设计意图:

让学生进行个性化的展示,提升对课文的理解。

】

板书

内容

《暮江吟》

白居易

露水月亮景色美丽

第二课时 (课件出示11)

教学

目标

1.认识本课的生字词。

2.在明白古诗意思的基础上理解诗中所含的哲理:

(1)观察角度不同,观察效果不同。

(2)万物都自己的优缺点。

3.背诵古诗。

默写古诗《题西林壁》。

教具

准备

课件

教学设计

设计意图

导入

( )分钟

一、谈话激趣

同学们,我们知道,古诗语言精炼,意境深远,是悠久的中华文化瑰宝之一。

今天,我们再来学习宋代诗人苏轼写在西林寺上的一首诗。

(板书:

《题西林壁》)(课件出示12)

今天,我们就要用学过的方法,来学习这首古诗。

你们还记得我们学习古诗的步骤吗?

(课件出示13)

解诗题,知作者

抓字眼,明诗意

多诵读,悟诗情

【设计意图:

提醒学生用学古诗的几个步骤学习古诗,是学生更加熟练地掌握学习古诗的方法。

】

新课

教学

( )分钟

二、初读诗文,整体感知

1.自由朗读古诗,注意读准字音。

“缘、降、骚、逊、输”(课件出示14)

2.学习生字

“题、侧、峰、庐、缘、降、阁、费、须、逊、输”

(课件出示15)

指导书写:

“侧、峰、缘、降、输”都是左右结构的字,都是左窄右宽;“费”是上下结构的字,上宽下窄。

“缘”书写时右上边撇折和横撇相接,下边弯钩在首撇上起笔,左边两撇中下撇要长。

“费”书写时上边的弓字要宽扁、最下边一横要长,左边是撇右边是竖,贝字稍窄。

3.理解题意

三、学习古诗《题西林壁》

(一)解诗题,知作者

1.师:

请结合课文的注释,理解一下本诗题目的意思。

(书写在西林寺墙壁上的诗)

2.师:

谁知道苏轼的生平?

(生交流苏轼的资料。

)(课件出示16)

(苏轼,字子瞻,好东坡居士,北宋著名文学家、书画家、是“唐宋八大家”之一,与其父苏洵、其弟苏辙被合称为“三苏”。

他一生坎坷,屡遭贬谪。

本文是苏轼在被贬途中经过庐山时写下的五首游记诗之一。

)

(二)抓字眼,明诗意

1.(师指名读古诗)其他同学一边听一边思考,你们从这首诗中读懂了什么。

2.师:

四人小组合作交流,你们从这首诗中读懂了什么?

3.师:

谁来说说你从这首诗中读懂了什么?

横看成岭侧成峰:

横着看,庐山是一条山岭,连绵不断;侧着看却仿佛变成了一座山峰。

(课件出示17)(教师板书:

横岭侧峰)(教师板书:

变幻莫测)

4.师:

你们能用橡皮泥捏出苏轼描绘的这座山吗?

远近高低各(重读)不同:

向远处、近处、高处、低处看,看到的庐山景色都不相同。

(课件出示18)(教师板书:

远近高低)(教师板书:

千姿百态)

5.师:

从这两句诗中,你知道为什么庐山在苏轼的眼中,会有怎么多种变化吗?

(苏轼站在不同的地方,从不同的角度观察庐山)(教师板书:

从不同角度观察)

师:

对,我们站在不同的角度,看到的景物是不同的。

假如你现在就面对着庐山,你能用我站在___________看到__________说一句话吗?

不识庐山真(重读)面目:

(识:

认清)“我”没有认清庐山的真面目(全景)只缘身在此山中:

只因为我站在庐山中。

(课件出示19)

7.师:

这一句里有一个字很难写,谁知道呢?

(“缘”字)让我们一起来疏通一下笔画。

(三)多诵读,悟诗情

多诵读:

1.师:

老师有一个问题:

作者为什么要描写庐山?

(作者喜爱庐山)作者从多个角度,细致地观察了庐山,简洁而生动地描绘了庐山的奇特景象,可见他对庐山的奇丽景色流连忘返。

你们说,你们能不能把作者那赞美之情用优美的嗓子朗读出来?

好,现在让我们用自己喜爱的方式朗读这首古诗。

谁还记得读古诗的方法有几种?

(齐诵、轮诵、唱诵、表演读、叠诵……)好,现在就请你们用自己喜爱的方式读这首古诗。

2.四人小组表演

悟诗情

师:

刚才同学们非常有感情地朗读了《题西林壁》。

但吴老师有一个地方却怎么也不能理解:

作者为什么说自己“不识庐山真面目”呢?

他不是已经说庐山“横看成岭侧成峰”了吗?

(因为他所站的位置不同,横看成岭侧成峰是站在远处看的,而不识庐山真面目则是身在庐山时看的。

也就是人们常说的“当局者迷,旁观者清”。

所以我们要想对事情有一个全面地了解,就要多听一听其他人的意见。

)

(四)总结

师:

《题西林壁》这首古诗,不仅是对庐山雄奇壮观、千姿百态景象的赞美,更包含了“当局者迷,旁观者清”的人生哲理。

四、学习古诗《雪梅》

(一)看图片、赏雪梅(课件出示20)

同学们,老师为大家准备了几张图片,我们一起

来静静地欣赏。

师:

你知道这是什么花吗?

那你知道这种花在什么时节开吗?

生答:

梅花

师:

说得对!

这是梅花,在冬天开放,很美丽。

特别是雪中的梅花更惹人喜欢。

自古以来,人们把雪和梅作为报春的使者。

可是,雪和梅却争执起来了,怎么回事呢?

就让我们一起走进《雪梅》这首诗中去探个究竟。

(教师板书:

《雪梅》)

“雪梅”就是雪中的梅花。

(课件出示21)

(二)读古诗、诵雪梅

1.借助拼音,把这首诗读正确。

(课件出示22)

师:

看到你们读书的认真样,真为你们高兴。

2.认读标拼音的字。

3.同桌互读,有读得不正确的请告诉他。

4.指名读,请其他同学认真听,听他注意读得怎么样。

5.去掉拼音指名读。

6.当小老师领读。

7.听老师读,注意节奏。

8.自己读,读出节奏。

师:

节奏感出来了,诗的韵味也就出来了。

9.男女生接读。

10.男女生合作读。

男生读,女生做回音壁。

11.齐读。

12.背读。

13.领背。

(三)品诗句,悟道理。

师:

诗会背了,诗的意思知道吗?

1.借助注释,自己说一说诗的意思。

2.提出不懂的问题,一起解决。

3.和同桌说一说诗的意思。

4.一起说诗意。

师:

梅花和雪花都认为各自占尽了春色,谁也不肯相让。

这可难坏了诗人,难写评判文章。

梅花虽然没有雪花那样晶莹、洁白,但是雪花却少了梅花的一股幽香。

5.悟道理。

指名说。

1.从后两句中,我们可以知道雪和梅的特点是:

雪白梅香(教师板书:

雪白梅香)。

这首诗借雪梅的争春,告诉我们人各有所长(教师板书:

人各有所长)也各有所短,我们要取人之长,补己之短。

正如《千字文》中所读到的;“罔谈彼短,靡恃己长。

”

6.带着理解再读本诗。

(四)谈雪梅、拓诗词。

1.简介诗人。

(课件出示23)

师:

这首诗的作者是卢钺,是南宋朝。

他非常喜爱梅花。

2.谈雪梅的关系。

师:

古往今来,有不少诗人往往把雪和梅放在一起写。

这是因为雪中有了梅花,就透露出春的信息;梅花因在雪中开放更显示出不畏严寒的高尚品格。

如我们所学过的《梅花》一诗。

3.我们的伟大领袖毛主席也十分喜欢雪中的梅花,他曾写下这一首词《卜算子•咏梅》,我们一起来欣赏。

(课件出示24)

4.总结。

师:

孩子们,梅花自古就是中华民族的精神象征。

别的花都是春天开,它却不一样,越是寒冷,越是风欺雪压,它就开得越精神,越秀气。

所以,它象征着不畏严寒、坚强不屈的精神品质。

它被称为“岁寒三友”之一,还被称为“花中四君子”之首。

希望我们向梅花一样也能不畏严寒,在艰苦的环境中坚强不屈,好吗?

【设计意图:

自学生字,通读全诗,为学诗做准备】

【设计意图:

有针对性的练习,既能巩固知识,又能激发兴趣。

】

【设计意图:

通过不同形式的读与作者的思想感情产生共鸣。

】

【设计意图:

充分朗读是理解诗词最有效的方法。

】

课堂小结及拓展延伸

( )分钟

五、作业(课件出示25)

1.背诵两首古诗。

默写《题西林壁》。

2.结合生活事例,说说你是怎么理解“不识庐山真面目,只缘身在此山中。

”和“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

”这两句诗的意思。

【设计意图:

学习课外诗句,更利于拓展延伸,开拓学生视野,积累素材。

】

板书

内容

《题西林壁》

苏轼

横岭

变幻莫测

侧峰

远近从不同角度观察

千姿百态

高低

只缘身在此山中 明理

《雪梅》

卢钺

雪白

人各有所长

梅香

教学反思

1.在教学诗句时,我首先找出诗句中关键和难理解的字词,扫平障碍,继而再理解诗句就非常容易了。

2.古诗朗读同样也要读出感情和抑扬顿挫。

除了老师示范,我还利用本课现成的朗读磁带让学生连听几遍,示范效果挺好。

再让学生进行朗读,朗读的效果的确好多了,真还有些古人吟诗的味道呢!

其次老师还在古诗释义的基础上再加以联想和想象,另配上悦耳的轻音乐朗读给学生听,让学生边听边体会诗中的意境,这样既能把学生带到美好的境界之中,又为学生后面能顺利改写古诗作了良好的铺垫,起到了一举两得的作用。

3.以前教学古诗大多采用串讲形式,这里且不谈它的效果如何,至少我以为采用启发式教学,让学生在课堂上多思维活动,自主合作,带着问题,由浅入深地学习理解诗句,更有利于培养学生思维和解决问题的能力。

本课的教学还存在以下问题:

1.学生不能直接释题,还得逐词理解后才能释题。

这是四年级的第一首古诗教学,也算是学习古诗的起步,学生理解诗句的方法还要加强。

应以解词串句法作为理解古诗文意思的主要方法。

2.课堂部分在以学生为主体这一点做得还不够,不自觉地以教师为主,应让“教师为导,学生为主体”成为习惯。