历史必修1备课教案模板.docx

《历史必修1备课教案模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《历史必修1备课教案模板.docx(38页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

历史必修1备课教案模板

第一周第1、2课时

开学典礼占用

第二周第3、4课时

军训占用

第三周第5课时

(一)介绍自己

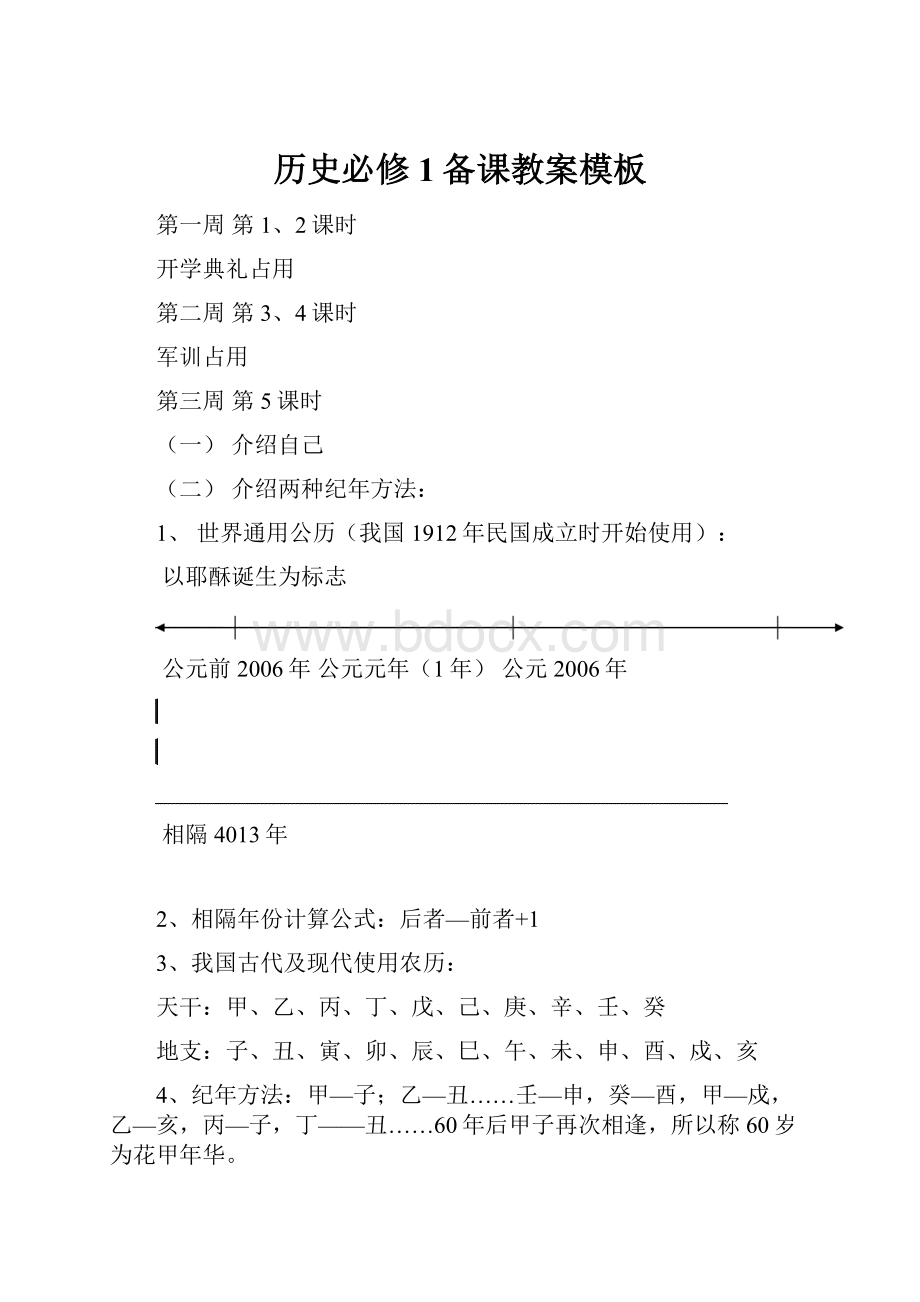

(二)介绍两种纪年方法:

1、世界通用公历(我国1912年民国成立时开始使用):

以耶酥诞生为标志

公元前2006年公元元年(1年)公元2006年

相隔4013年

2、相隔年份计算公式:

后者—前者+1

3、我国古代及现代使用农历:

天干:

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

地支:

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戍、亥

4、纪年方法:

甲—子;乙—丑……壬—申,癸—酉,甲—戍,乙—亥,丙—子,丁——丑……60年后甲子再次相逢,所以称60岁为花甲年华。

(五)布置作业:

今年(2012年)是农历()年;你本人是农历()年出生。

第三周第6课时

一、教学内容:

第一单元古代中国的政治制度

第1课夏商周的政治制度

二、教学重点:

宗法制、分封制

三、教学难点:

宗法制对社会的深远影响

四、教学过程:

(一)夏商的政治制度

1、公元前2070年,禹建立我国历史上第一个奴隶制王朝——夏朝。

(补充大禹治水的故事)

2、王位世袭制取代禅让制,特征:

父子相传、兄终弟及。

(解释禅让制和王位世袭制)

3、中央官职:

相、卿、士、卜、祝、史、师

地方官职:

侯、伯

(二)西周的分封制

1、公元前1046年,周武王伐纣灭商,建立周朝。

(补充纣王如何残暴)

2、周朝实行分封制

●内容:

封建亲戚,以蕃屏周

●意义:

加强统治,巩固王权

●结束:

西周后期,王权衰微,分封制受到破坏

(三)西周的宗法制

1、性质:

与分封制互为表里的具有政治性质的制度,用来规定宗族内嫡庶系统的办法。

2、特点:

嫡长子继承制。

3、影响:

保证了贵族在政治上的垄断地位。

五、做练习。

第四周第7课时

一、教学内容:

第一单元古代中国的政治制度

第2课秦朝中央集权制度的形成

二、教学重点:

中央集权制度

三、教学难点:

郡县制

四、教学过程:

(一)至高无上的皇权

(补充秦始皇的身世)

1、秦朝的统一:

公元前221年,秦王嬴政灭六国,建立秦朝。

2、皇帝称号的由来:

来自三皇五帝。

3、皇帝制度的特征:

一人独尊、皇权至上、皇位世袭。

4、皇帝制度的意义:

是封建专制国家的权力中心。

(二)较为完备的中央和地方官制

1、中央:

●丞相:

帮助皇帝处理全国的政事

●太尉:

负责全国军务

●御史大夫:

负责执掌群臣奏章,兼理国家监察事务

2、地方:

●郡:

郡守对上承受中央命令,对下督责所属各县

●县:

县令治理民众,管理财政、司法、狱讼和兵役

3、意义:

确保地主对广大劳动人民的专制统治,标志着封建专制主义中央集权制度的确立。

(三)中央集权制的作用及影响

1、秦朝的疆域。

2、秦朝巩固统一的措施:

颁布秦律;统一文字、货币、度量衡和车轨;修建驰道;开通灵渠;修筑长城;进行移民等。

(解释度量衡,补充长城如何伟大以及孟姜女哭长城的传说——四大传说之一)

3、秦朝建立的中央集权专制统治的政治制度,奠定了中国两千多年封建社会政治制度的基本格局,为历代封建王朝所沿用。

4、由于秦朝的专制和残暴,陈胜、吴广领导了历史上第一次农民起义,秦朝灭亡。

五、做练习。

第四周第8课时

一、教学内容:

第一单元古代中国的政治制度

第3课从汉至元政治制度的演变

二、教学重点:

三省六部、行省制度

三、教学难点:

中朝与外朝

四、教学过程:

(一)中央政治制度的演变:

汉——汉承秦制,有所变化。

中央设三公:

丞相、太尉、御史大夫。

另设中朝:

决策机构;

外朝:

执行机构;尚书台:

中枢机构。

魏晋南北朝——逐渐形成三省制度,尚书省、中书省、门下省。

隋——尚书省、内史省、门下省。

唐——中书省:

决策机构,草拟和颁布皇帝诏令

门下省:

审议机构,审核政令

尚书省:

执行机构,下设六部(吏户礼兵刑工)

宋——二府:

中书门下是最高行政机构;枢密院是最高军政机构

参知政事:

副相,分割宰相的行政权

三司:

管理财政,分割宰相的财权

(补充宋太祖陈桥兵变以及杯酒释兵权的故事)

元——综合汉蒙政治制度。

中书省:

最高行政机构

枢密院:

最高军事机构

宣政院:

统领宗教事物和西藏地区

(三)地方政治制度的演变

汉——汉初,郡国两制并行,郡设太守,国设相。

汉武帝后期,分全国为十三州,设刺史,监察诸侯和地方高官。

东汉,刺史组逐步增添地方行政权和军权;后期州成为地方行政区,州郡县三级制

隋——隋文帝合并州县。

唐——唐太宗分全国为十道,作为监察区;

唐肃宗将道成为州县之上的行政实体;

唐后期,地方节度使权力越来越大,形成藩镇割据的局面。

北宋——派文臣做地方官,削减地方节度使权力。

分州县两级,将道改为路,成为州县之上的行政实体。

元——行省制度。

除河北、山西、山东由中书省直接管理外,其余由行中书省管理,长官为平章政事。

下设路、府或州县。

并设宣慰司,管理边远民族地区。

(四)意义:

高度中央集权,地方服从中央,最后听命于君王。

地方对中央和君主绝对依赖,人浮于事,地方难以实施有效的治理。

五、做练习。

第五周第9课时

一、教学内容:

第一单元古代中国的政治制度

第4课明清君主专制的加强

二、教学重点:

内阁、军机处

三、教学难点:

宰相制度的废除

四、教学过程:

(一)宰相制度的废除

(补充明太祖的身世以及“福”字的来源)

1、原因:

明太祖认为宰相制度妨碍皇权的高度集中,会导致社会动荡。

2、措施:

●废除行中书省,设三司:

布政司、都指挥司、按察司,将地方权力集中到中央。

●废除中书省和宰相,权分六部。

(二)内阁的创立

1、明太祖设置殿阁大学士,作为侍从顾问。

2、明成祖设文渊阁,参与机密事务的决策,内阁制度正式确立。

3、明宣宗时授予内阁大学士票拟权,内阁地位提高。

4、性质:

为皇帝提供顾问的内侍机构。

(三)君主专制制度的顶峰

1、努尔哈赤时由八旗旗主共治国事。

2、皇太极设立议政王大臣会议,皇权受到很大限制。

3、康熙设置南书房,参与机务,替皇帝起草谕旨,内阁、议政王大臣会议、南书房互相制约,最后集权于皇帝。

4、雍正时设置军机处,商议军国大事,军政大权完全集中到皇帝手中,君主专制制度发展到顶峰。

5、东西方差距:

●东方:

绝对君主专制,极大防碍社会的进步;

●西方:

建立起资产阶级的君主立宪或民主共和政体,为工业化开辟道路,生产力迅速发展。

五、做练习。

第五周第10课时

测验

第六周第11、12课时

一、教学内容:

第二单元列强武装侵略与中国人民的反抗

第1课从鸦片战争到八国联军侵华

二、教学重点:

鸦片战争和《南京条约》、甲午战争和《马关条约》、八国联军和《辛丑条约》

三、教学难点:

宰相制度的废除

四、教学过程:

(一)鸦片走私和虎门硝烟

1、背景:

●清朝后期政治腐败,国防废弛,财政拮据,人民生活困苦。

●西方国家完成工业革命,列强为夺取更多的商品销售市场和原料产地,加紧对外侵略扩张。

2、清朝实行闭关锁国,在正常的中外贸易中居于出超地位。

3、英国为改变对华贸易逆差,向中国走私鸦片,掠走大量白银。

4、1839年林则徐将缴获英美的走私鸦片在虎门销毁,史称虎门硝烟。

(解释虎门硝烟过程)

(二)鸦片战争和《南京条约》的签定

1、鸦片战争的爆发:

●借口:

虎门硝烟。

●根本原因:

夺取商品销售市场和原料产地。

●爆发:

1940年英国舰队驶进广东海面。

●经过:

广东→浙江定海→天津白河口→广州→香港

2、广州三元里人民自发抵抗英国侵略,显示了中国人民的反侵略精神。

3、1842年,清政府求和,签定了中国近代史上第一个不平等条约——《南京条约》。

内容:

●割香港岛给英国

●赔款2100万银元

●开放广州、福州、宁波、上海、厦门为通商口岸

●协定关税

4、意义(P24,略)

5、1843年英国强迫清政府签定《五口通商章程》和《虎门条约》。

英法趁火打劫,签定《望厦条约》。

(三)鸦片战火再燃

1、列强借口修约,发动第二次鸦片战争。

2、英法联军攻陷广州,柏贵投降充当傀儡。

3、1858年清政府与俄美英法签定《天津条约》,内容(P25,略)。

4、1860年英法联军攻占天津,侵进北京,焚毁举世闻名的圆明园。

5、1860年清政府与英法签定了《北京条约》,内容(P25,略)。

6、俄国共侵占我国150多万平方领土面积。

(四)甲午中日战争与《马关条约》

1、日本制定以侵略中国为中心的“大陆政策”,并以朝鲜为跳板。

2、1894年,甲午中日战争爆发。

●经过:

朝鲜丰岛→平壤→黄海→威海卫→大连、旅顺

●结果:

1895年签定《马关条约》。

(补充对联:

万寿无疆,普天同庆;三军败绩,割地求和。

)

3、《马关条约》内容(P27,略)

4、爱国将领:

左宝贵、邓世昌

(五)八国联军侵华与《辛丑条约》

1、1900年义和团形成高潮,口号:

扶清灭洋。

2、1900年英、美、法、德、俄、日、意、奥八国联军在西摩尔带领下侵华,并攻占北京,设立司令部。

(补充慈禧太后出逃以及谜语:

莲叶托逃)

3、1902年清政府签定《辛丑条约》,内容(P28,略)

4、《辛丑条约》的签定意义:

标志着中国完全陷入半封建半殖民地社会。

第七周第13课时

一、教学内容:

第二单元列强武装侵略与中国人民的反抗

第2课抗日战争

二、教学重点:

卢沟桥事变、百团大战、南京大屠杀

三、教学难点:

抗日战争的历史地位

四、教学过程:

(一)学生齐唱《义勇军进行曲》。

(二)全民族的抗战

1、日本加快侵略中国的进程:

●1931年爆发九•一八事变,东北三省沦为日本的殖民地;

●1937年卢沟桥事变成为全国抗日战争的开端。

2、抗日民族统一战线的形成

3、中共创建敌后抗日根据地,开展游击战

4、国民政府正面战场抗战,组织四次会战:

凇沪会战、太原会战、徐州会战、武汉会战

(三)日军的滔天罪行

1、南京大屠杀(补充《屠城血证》的内容)

2、潘家峪惨案

3、七三一部队

●补充练习:

近年来日本右翼势力篡改教科书,歪曲历史、美化侵略,并参拜靖国神社,为法西斯招魂,这表明()

A、日本企图再次发动侵华战争B、日本军国主义势力抬头,活动猖獗

C、日本力图重温政治大国美梦D、日本重视对下一代的历史教育

(四)抗战的胜利

1、1940年彭德怀在华北组织了大规模的百团大战。

2、国外战场:

1942年中国远征军赴缅作战

3、1945年8月15日,日本帝国主义被迫宣布无条件投降,9月2日正式签署投降书。

●猜谜语:

抗日战争的胜利的原因。

猜三个中国古代著名人物的名字。

屈原(屈服美国在日本广岛、长崎投下的原子弹)、苏武(苏联出兵山东,威胁日军)、共工(共产党领导全国各民族人民奋力抗战的功劳)

●中国抗日战争能够取得胜利的根本原因是()

A、国际社会的援助

B、敌小我大,我强敌弱

C、国民党正面战场消灭日军的主要兵力

D、抗日民族统一战线的建立和全民族抗战

(答案D)

4、抗日战争胜利的意义(P33,略)

第七周第14课时

测验

第八周第15课时

一、教学内容:

第三单元近代中国的民主革命

第1课太平天国运动

二、教学重点:

《天朝田亩制度》、《资政新编》

三、教学难点:

太平天国失败的原因

四、教学过程:

(一)太平天国的兴起和发展

1、原因:

鸦片战争的失败使社会矛盾更加激化。

2、准备:

●洪秀全创立拜上帝教;

●洪秀全将西方基督教教义、中国儒家思想和农民的平均主义思想结合起来,写出《原道救世歌》、《原道醒世训》、《原道觉世训》;

●冯云山等人到广西传教。

3、标志:

1851年洪秀全在金田起义,建号“太平天国”,并在永安分王,初步建立政权。

4、发展:

1853年攻占南京,改名天京,定为国都。

5、全盛时期:

●北伐目标:

推翻清朝;

●西征目标:

巩固天京;

●东征目标:

断绝清朝的财源,充实自身的经济力量;并摧毁江南大营,太平天国达到全盛时期。

(二)《天朝田亩制度》和《资政新编》

1、1853年,太平天国颁布《天朝田亩制度》。

●原则:

“返天下田,天下人同耕”、“无处不均匀”

●内容:

以户为单位,不论男女,按人口和年龄平分土地

●意义:

反映了农民要求废除封建土地所有制的强烈愿望,是几千年来农民反封建斗争的思想结晶。

2、1859年洪仁玕提出改革的治国方案——《资政新编》。

●内容(P38,略)

●意义:

具有鲜明的资本主义色彩,是先进的中国人最早提出的在中国发展资本主义的方案。

(三)太平天国的失败

1、原因:

领导集团内部矛盾尖锐。

2、天京事变。

3、防御战失利。

4、失败:

1864年,天京陷落,标志着太平天国运动的失败。

第八周第16课时

一、教学内容:

第三单元近代中国的民主革命

第2课辛亥革命

二、教学重点:

同盟会、武昌起义、《临时约法》

三、教学难点:

辛亥革命失败的原因和意义

四、教学过程:

(一)酝酿和爆发

1、辛亥革命爆发的条件:

●阶级基础:

清政府的改革客观上促进了资本主义的发展

●思想基础:

传播西方资产阶级的天赋人权、自由学说

●组织基础:

1894年孙中山建立第一个革命团体兴中会

●军事准备:

发动一系列武装起义,革命党深入湖北新军,武汉成为民主革命的摇篮

2、1905年中国同盟会的成立:

●性质:

第一个全国性的统一的资产阶级革命政党

●政治纲领:

驱除鞑虏、恢复中华,创立民国、平均地权

●三民主义:

民族、民权、民生

●意义:

标志着中国资产阶级民主革命进入了一个新阶段

3、辛亥革命的爆发:

1911年10月10日武昌起义爆发,武汉三镇光复,史称辛亥革命。

(二)中华民国成立

1、1912年元旦,孙中山在南京宣誓就职,中华民国成立。

2、中华民国南京临时政府颁布《中华民国临时约法》。

●内容(P42,略)

●意义:

是中国历史上第一部资产阶级民主宪法,具有反对封建专制制度的进步意义。

(三)辛亥革命的结局

1、袁世凯篡权

●利用列强对革命的威胁:

军事威胁、外交孤立、经济封锁

●对清政府威迫利诱,迫宣统帝退位

●对革命党军事威迫,政治欺骗,迫孙中山让位

●1912年3月,袁世凯就任中华民国临时大总统

2、辛亥革命的意义:

●推翻了清王朝,结束了中国两千多年的封建君主专制制度;

●使民主主义深入人心;

●打击了帝国主义侵略势力;

●为民主资本主义的发展创造有利条件。

3、失败原因:

●内因:

资产阶级的软弱性和妥协性;

●根本原因:

中国半殖民地半封建的社会性质决定

第九周第17、18课时

一、教学内容:

第三单元近代中国的民主革命

第2课新民主主义革命的崛起

二、教学重点:

五四运动、民主革命纲领、南昌起义、北伐战争

三、教学难点:

北伐战争失败的原因和意义

四、教学过程:

(一)五四风雷

1、五四运动爆发的条件:

●政治上:

日本提出灭亡中国的“二十一条”,北洋政府对外卖国,对内混战;

●经济上:

中国民族工业发展,产业工人队伍壮大;

●思想上,十月革命和新文化运动的影响

●直接原因(导火线):

巴黎和会上中国外交的失败

2、经过:

●5月4日北京学生游行示威;

●口号:

外争主权,内除国贼;废除二十一条;拒绝在和约上签字

●6月,上海工人罢工,工人阶级登上政治舞台

3、结果:

释放被捕学生,免除卖国贼职务,拒绝在和约上签字。

4、性质:

反帝反封建

5、意义:

是中国新民主主义革命的开端。

(二)中国共产党的诞生

1、条件:

●思想基础:

马克思主义的传播

●组织基础:

各地共产党组织的成立

2、成立:

1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会在上海召开。

确定了党的纲领、名字、奋斗目标、中心工作、中央机构。

3、意义:

(P51,略)

4、1922年党的第二次全国代表大会确定最高纲领和最低纲领即民主革命纲领——反帝反封建。

(三)国共合作和北伐战争

1、国共合作的条件:

1923年中国共产党第三次全国代表大会提出与国民党合作的决定。

2、国共合作的标志:

1924年国民党第一次全国代表大会召开,提出新三民主义。

新三民主义同中国共产党民主革命纲领基本一致;确立了联俄、联共、扶助农工三大政策,成为国共两党合作的基础;并允许共产党以个人身份加入国民党。

3、1925年,国民政府在广州成立。

4、1926年国民政府决定北伐。

●目的:

打倒帝国主义、推翻军阀统治

●对象:

吴佩孚、孙传芳、张作霖

●国民政府迁往武汉

5、武汉、九江的人民举行反帝斗争,收回汉口、九江的英租界。

6、1927年4月12日,蒋介石在上海发动反革命政变,在南京建立国民政府。

7、1927年7月15日汪精卫发动反革命政变,第一次国共合作全面破裂,大革命失败。

(四)武装起义和土地革命

1、1927年8月1日周恩来、贺龙等在南昌发动起义,打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。

2、毛泽东领导了湘赣边秋收起义,后向山区进军,开始创建中国第一个农村革命根据地——井冈山革命根据地。

3、蒋介石先后向革命根据地发动了三次围剿。

4、1931年,第一次全国苏维埃代表大会在江西瑞金召开,成立中华苏维埃共和国临时中央政府。

(五)红军的长征

1、背景:

蒋介石向革命根据地发动第五次围剿,红军失败后被迫实行战略转移。

2、1935年中共中央在遵义召开会议。

●内容:

(P54,略)

●意义:

(P54,略)

3、1936年10月,红一、二、四方面军在甘肃会师,长征结束。

4、意义:

(P55,略)

第十周第19课时

一、教学内容:

第三单元近代中国的民主革命

第4课新民主主义革命的伟大胜利

二、教学重点:

三大战役、

三、教学难点:

共产党发展壮大

四、教学过程:

(一)在抗日烽火中发展壮大

1、1937年8月,中国共产党召开洛川会议,制定全面抗战路线即人民战争路线。

2、陕甘宁边区是中共中央所在地,晋察翼抗日根据地是八路军创建的第一个抗日根据地。

3、百团大战。

4、为巩固根据地和争取抗战胜利,中国共产党制定措施:

团结抗日个阶级阶层;实行减租减息,开展大生产运动;开展整风运动。

5、中共七大。

6、中共在抗日烽火中发展壮大。

(二)夺取民主革命的胜利

1、蒋介石采取“假和平、真内战”的策略。

2、1945年8月,毛泽东等赴重庆谈判,签定了《双十协定》。

3、1946年夏,国民党大举进攻中原解放区,全面内战爆发。

4、1947年国民党对陕北和山东重点进攻。

5、1947年,中国共产党制定《中国土地法大纲》。

(内容、意义P58,略)

6、1947年,刘伯承、邓小平千里跃进大别山,揭开战略反攻的序幕。

7、三大战役:

辽沈、淮海、平津战役基本消灭国民党军队的主力。

8、1949年春,中共七届二中全会召开,决定党的中心工作由乡村转移到城市。

9、蒋介石求和,国共谈判。

10、1949年4月21日,毛泽东、朱德发布向全国进军的命令,渡江战役爆发。

4月23日解放南京,国民政府覆灭。

新民主主义革命取得基本胜利。

11、新民主主义革命胜利的意义(P59,略)

第十周第19课时

一、教学内容:

第四单元现代中国的政治建设与祖国统一

第1课新中国的民主政治建设

二、教学重点:

人民代表大会制度、民族区域自治制度

三、教学难点:

新中国的民主政治建设包括内容

四、教学过程:

(一)人民政协召开和新中国诞生

1、1949年9月,中国第一届政治协商会议在北平召开。

内容:

●选举一届政协全国委员会

●通过《共同纲领》,具有临时宪法性质

●选举中央人民政府委员会

●确定首都、国旗、国歌,采用公元纪年

2、开国大典前,周恩来被任命为政务院总理兼外交部长。

3、新中国成立的历史意义(P64,略)。

(二)人民代表大会制度的创立

1、1954年一届人大在北京举行。

内容:

●制定《中国人民共和国宪法》,性质:

新中国第一部社会主义类型的宪法。

●建立新一届国家机构

●意义

2、二届人大:

3、三届人大:

(三)国共产党领导的多党合作和政治协商制度

1、人民政协的主要职能是政治协商和民主监督。

2、民主党派参政的基本任务。

3、爱国统一战线。

(四)民族区域自治制度的建立和完善

1、民族区域自治制度:

在中央人民政府统一领导下,在少数民族聚居地按照人口多少和区域大小,分别建立不同级别的民族自治区域和自治机关。

2、影响。

第十周第20课时

一、教学内容:

第四单元现代中国的政治建设与祖国统一

第2课民主政治建设的曲折发展

二、教学重点:

文化大革命、《中华人民共和国宪法》

三、教学难点:

“文化大革命”对民主法制的践踏

四、教学过程:

(一)“文化大革命”对民主法制的践踏

1、文化大革命发生的根本原因:

左倾指导思想的错误。

主要原因:

毛泽东的错误被野心家利用。

2、文革初期对民主法制的破坏:

●无政府主义泛滥

●新中国历史上最大的冤案:

刘少奇被加上“叛徒、内奸、工贼”的罪名并迫害致死。

●全面夺权

(二)法律制度的逐步健全

1、十一届三中全会提出“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”的法制建设方针,并平反冤假错案。

2、1982年修订《中华人民共和国宪法》,形成法律体系。

(三)民主制度的建设与完善

1、完善人民代表大会制度。

2、加强和扩大基层民主,推进农村的民主制度建设。

3、1982年中共十二大确立中共与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

4、民族区域自治法体现各民族平等、团结和共同繁荣的原则。

5、依法治国。

第十一周第21课时

一、教学内容:

第四单元现代中国的政治建设与祖国统一

第3课祖国统一大业

二、教学重点:

一国两制

三、教学难点:

香港、澳门的回归

四、教学过程:

(一)“一国两制”构想的提出

1、1979年全国人大常委会发表《告台湾同胞书》发出海峡和平统一的呼吁。

2、20世纪80年代,邓小平提出“一国两制”的构想,就是在中华人民共和国内,大陆实行社会主义制度,香港、台湾实行资本主义制度。

(二)香港、澳门的回归

1、“一国两制”构想首先在香港问题上得到解决。

2、1997年7月1日香港回归;1999年12月20日澳门回归。

(三)海峡两岸关系的发展

1、1979年两岸30年来真正停火。

2、三通:

通邮、通航、通商。

3、1987年海峡两岸长期隔绝的状态被打破。

4、汪辜会谈是两岸关系发展的一次历史性突破。

5、1995年江泽民提出和平统一进程的八项主张。

6、一个中国原则是和平统一的基础和前提。

第十一周第22课时

运动会占用

第十二周第23课时

期中考试

第十二周第24课时

评讲

第十三周第25课时

一、教学内容:

第五单元现代中国的对外关系

第1课新中国初期的外交建树

二、教学重点:

和平共处五项原则、万隆会议

三、教学难点:

日内瓦会议

四、教学过程:

(一)独立自主的外交方针

1、为废除旧中国屈辱的外交,新中国实行独立自主的和平外交方针,内容:

●另起炉灶

●打扫干净屋子再请客

●一边倒

2、新中国刚成立,就迎