江苏省常州市语文中考试题.docx

《江苏省常州市语文中考试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏省常州市语文中考试题.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

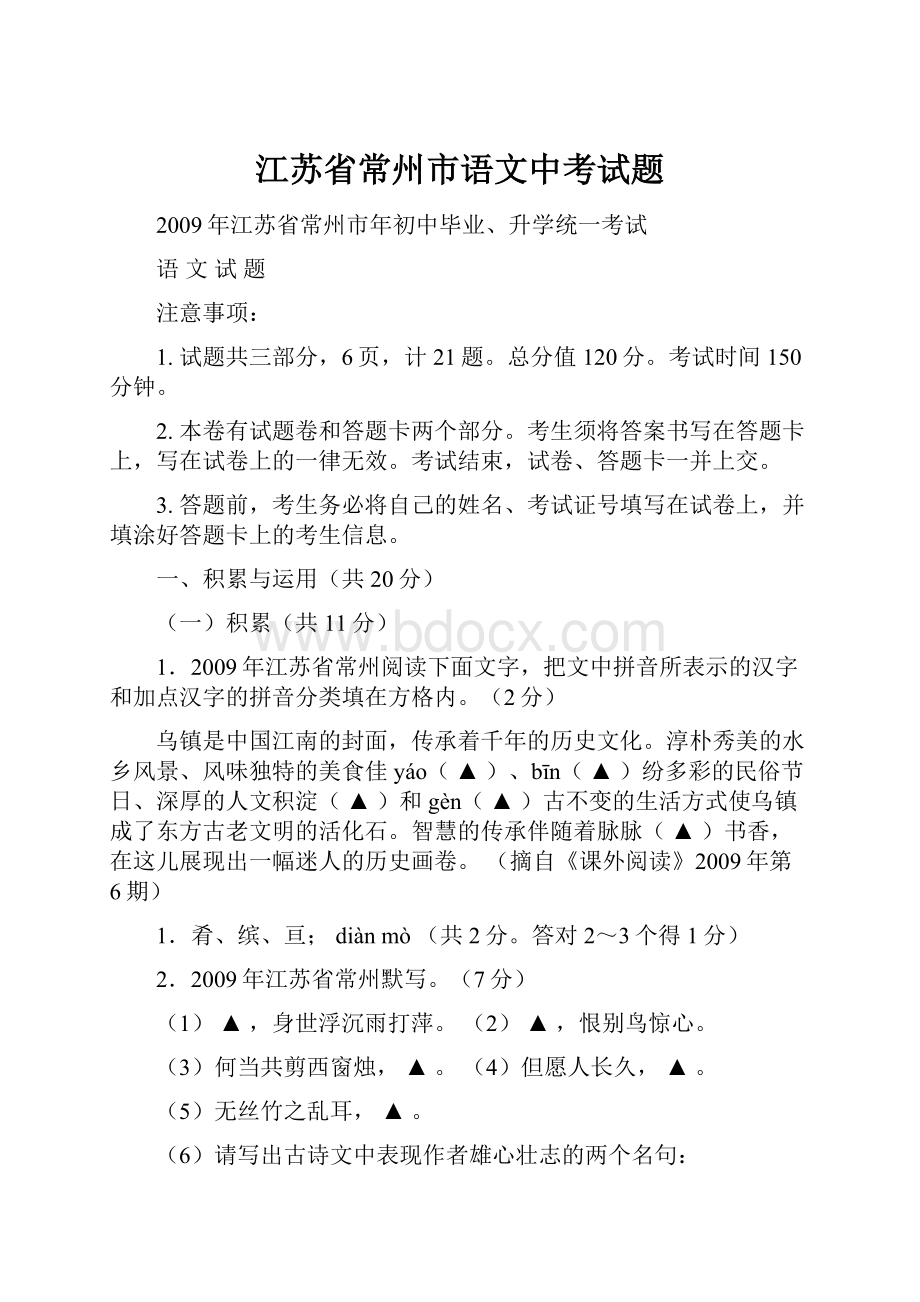

江苏省常州市语文中考试题

2009年江苏省常州市年初中毕业、升学统一考试

语文试题

注意事项:

1.试题共三部分,6页,计21题。

总分值120分。

考试时间150分钟。

2.本卷有试题卷和答题卡两个部分。

考生须将答案书写在答题卡上,写在试卷上的一律无效。

考试结束,试卷、答题卡一并上交。

3.答题前,考生务必将自己的姓名、考试证号填写在试卷上,并填涂好答题卡上的考生信息。

一、积累与运用(共20分)

(一)积累(共11分)

1.2009年江苏省常州阅读下面文字,把文中拼音所表示的汉字和加点汉字的拼音分类填在方格内。

(2分)

乌镇是中国江南的封面,传承着千年的历史文化。

淳朴秀美的水乡风景、风味独特的美食佳yáo(▲)、bīn(▲)纷多彩的民俗节日、深厚的人文积淀(▲)和gèn(▲)古不变的生活方式使乌镇成了东方古老文明的活化石。

智慧的传承伴随着脉脉(▲)书香,在这儿展现出一幅迷人的历史画卷。

(摘自《课外阅读》2009年第6期)

1.肴、缤、亘;diànmò(共2分。

答对2~3个得1分)

2.2009年江苏省常州默写。

(7分)

(1)▲,身世浮沉雨打萍。

(2)▲,恨别鸟惊心。

(3)何当共剪西窗烛,▲。

(4)但愿人长久,▲。

(5)无丝竹之乱耳,▲。

(6)请写出古诗文中表现作者雄心壮志的两个名句:

▲▲

2.⑴山河破碎风飘絮/⑵感时花溅泪/⑶却话巴山夜雨时/⑷千里共婵娟/⑸无案牍之劳形/⑹例如:

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

/夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

/长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

/了却君王天下事,赢得生前身后名。

/报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

(共7分。

一句1分,有错该句不得分。

第⑹题两句可以不出自同一诗文,出现陌生答案的要查实后再判分)

(第⑹题:

一些柔美、凄婉,或表达个人生活雅趣、爱好的名句,与“雄心壮志”不相吻合,不应作为正确答案。

如《陋室铭》和《醉翁亭》的一些句子,诸葛亮的“苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”,苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”等)

(第⑹题,下面一些句子是正确答案:

会当凌绝顶,一览众山小。

/先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

/不以物喜,不以己悲。

/居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

/二者不可得兼,舍生而取义者也。

/当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。

/出淤泥而不染,濯青涟而不妖。

/安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山!

/不畏浮云遮眼望,自缘身在最高层。

/会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

/落红不是无情物,化作春泥更护花)

3.2009年江苏省常州选出对名著《钢铁是怎样炼成的》相关内容的表述正确的一项。

(2分)【▲】

A.保尔是乌克兰某镇一个贫苦工人家的小儿子,母亲死得早,父亲则做苦力以养家糊口,哥哥是个铁路工人;小学时的保尔就嫉恶如仇,敢想敢做。

B.达雅陪同患伤寒症病愈后的保尔来到烈士墓前悼念革命战友,墓前默念的那段“人最宝贵的是生命”的名言成了保尔人生的准则,同时也揭示了全书的主旨。

C.到后来,保尔完全瘫痪,双目失明。

但他从没有灰心丧气,从没有一点自杀的念头,坚强的革命信念激励他用文学创作跟病魔与困难作斗争。

D.这部长篇小说是著名作家奥斯特洛夫斯基在病榻上(当时他全身瘫痪、双目失明)艰难写成的,出版后产生了巨大影响。

3.D(共2分。

A项中应为“父亲死得早,母亲替人帮佣以养家户口”;B项中并无达雅陪同;C项中保尔是有过自杀念头的)

(二)运用(共9分)

4.2009年江苏省常州下面的语段有好几处语病,请根据文后要求,用规定的符号直接在原文上修改。

(4分)

换用号:

增补号:

删除号:

调位号:

①1954年,巴西足球队在世界杯上意外地输给法国队,与冠军失之交壁。

②足球是巴西的国魂,输球的意外使得球员们分外沮丧、懊悔,他们准备承受。

③可是,当飞机降落时,眼前却是另一种景象;④总统和两万名球迷默默地站在机场,人群中打着一条醒目的横幅:

“这也会过去!

”⑤球员们心中悬着的石头顿时放了下来。

⑥4年后,巴西队耿耿于怀,终于赢得了世界冠军。

⑦在宏大而激动人心的欢迎场面上,人群中依然打着那条格外醒目的横幅:

“这也会过去!

”

要求:

(1)画线处与现场氛围以及球员们的心情不协调,请加以修改。

(1分)

(2)片段在语言表达及标点使用上有毛病,请选择3~4处加以修改。

(3分)

4.

(1)改成“球员们顿时泪流满面”或“球员们激动得热泪盈眶”等。

(1分)

(2)句①中“壁”改为“臂”。

/句②中“输球的意外”调整为“意外的输球”;在“承受”后补宾语“球迷的嘲笑、辱骂”或“国民的责难”、“媒体的指责”等。

/句③分号改句号或破折号,改冒号的也算对。

/句⑥“耿耿于怀”使用不当,可以改为“不负众望”或“一鼓作气”、“一路过关斩将”等。

(3分。

改对1处得1分。

修改超过4处的,从第5处开始,不得分也不扣分。

其他改法,只要合理亦可得分)

2009年江苏省常州阅读下面几则材料,完成5~6题。

材料一:

兰花被誉为“国香”、“香祖”、“天下第一香”,在我国有2000多年的栽培史,是我国最古老的花卉之一。

我国爱兰人士多倾心于淡雅类的兰花,寻求内外统一,内涵与外在俱佳的赏心悦目的感受。

爱兰者喜欢采兰、种兰、赏兰、养兰并重,把快乐幸福贯穿赏兰、侍兰全过程。

材料二:

一组兰花图。

材料三:

一组兰花的诗文。

①芝兰生于深谷,不以无人而不芳;君子修道立德,不为困穷而改节。

(魏·王肃《孔子家语》)②兰溪春尽碧泱泱,映水兰花雨发香。

楚国大夫憔悴日,应寻此路去潇湘。

(唐·杜牧《兰溪》。

楚国大夫,指屈原)③芳名誉四海,落户到万家。

叶立含正气,芳妍不浮华。

常绿斗严寒,含笑度盛夏。

花中真君子,风姿寄高雅。

(张学良《咏兰》)

材料四:

唐朝慧宗禅师酷爱兰花,手栽数十盆。

禅师要云游,行前嘱众弟子看护好兰花。

某夜,风雨大作,弟子们恰巧未将兰花搬回室内,兰花毁损严重。

禅师归来,弟子们惶恐不安,以为必受重责。

不料,禅师得知实情后,只淡淡地说了一句:

“当初,我可不是为了生气而种兰花的呀。

”

5.请运用兰的相关材料对出下联。

(2分)

上联:

观翠竹仰慕谦逊品节下联:

▲

5.无统一答案。

答案示例:

(观翠竹仰慕谦逊品节)/种幽兰追求淡雅情趣(或“赏兰花陶冶君子情操”)(2分。

字数须相等,词性大致相对,扣住兰花有关内容的即可得全分。

有轻微毛病的可以不扣分)

6.“一株兰草千幅画,一箭兰花万首诗”,中国人对兰真是情有独钟,这是为什么呢?

请写出你的探究结果。

(3分)

▲

6.不设统一答案,要点提示:

①外形。

(简洁、写意、刚柔相济的外形,给欣赏者以想像的空间)

②环境。

(生长在山谷荒地之类的恶劣环境而永葆美丽)

③栽培史、兰文化。

(兰花已经成为一种精神、一种艺术、一种情怀与境界,是植根中华民族源远流长的历史的一种文化)

④民族性格。

(中华民族是一个内敛的民族,中国人对兰花有着根深蒂固的民族感情与性格认同)

⑤先贤影响。

(孔子、屈原、郑板桥、张学良等先贤爱兰颂兰,梅兰竹菊四君子的群体形象给人以深远而积极的影响)

⑥栽培乐趣。

(赏兰、侍兰过程中能获得持久的审美愉悦)

⑦象征意义。

(飘逸俊芳、绰约多姿的叶片;高洁淡雅、形神兼备的花朵;纯正幽远、沁人肺腑的香味。

其品格风范已成为国人推崇的理想人格的象征)(共3分。

每答出一个要点得1分,得满3分为止,意对即可。

“历史悠久”、“外形美丽”、“气质好”这样过于简单的答案不是好的得分点,可以两个点合并得1分。

完全脱离材料的观点不能得分;例如“养兰具有很高的经济价值”)

二、阅读理解(共40分)

(一)阅读短文《魔术的科学原理》,完成7~8题。

(共4分)

魔术师把观众的注意力从保密动作上转移开的方法,归根结底就是误导。

魔术“误导”的心理原理:

一是观众会注意正在动的物件,或者发出声响的物件;二是观众会看魔术师正在看的地方;三是魔术师觉得很重要的东西,观众也会觉得很重要。

科学家发现至少存在两种类型的隐性误导:

一种叫做变化盲视,除非观察者把变化前后的状态直接进行比较,否则这种变化不会被发现;还有一种隐性误导,叫无意盲视,是指人们对一些出乎意料的事物会视而不见。

误导之外,利用视觉系统的特点,运用道具也可以产生非同寻常的效果。

例如:

弯曲的勺子:

魔术师晃动一把勺子,让勺子柄看起来好像是柔软的。

原理:

视皮层里有些神经元对移动的影像和线条末端的影像都很敏感,但它们对振动影像的反应不同于其他视觉神经元。

结果坚硬的物体此时看起来就好像中间变柔软了。

三维空间扭曲:

观众先盯着一个旋转的碟子看一段时间,这个碟子有三个区域会发生扩张和收缩运动。

再让观众看静止物体时,他们会感觉静止物体也在扩张和收缩。

原理:

神经元分别适应了视野中的三个区域产生的运动影像。

(选自《青年文摘》2009年第8期,有删改)

7.下列表述合乎文章内容的一项是:

(2分)【▲】

A.“魔术的科学原理”就是魔术师故意把观众的注意力从保密动作上转移开来的方法。

B.“魔术的科学原理”具体指魔术“误导”的心理原理和视觉系统的相关原理。

C.隐性误导就是无意盲视,是指人们对一些出乎意料的事物视而不见。

D.因为视皮层里的有些神经元对振动的影像和物体的末端、中段的反应很敏感,所以勺柄看起来好像是柔软的。

8.魔术师没有运用“魔术的科学原理”的一项是:

(2分)【▲】

A.让观众注意发出声响的物件或看某个地方。

B.让观众跟着数数或计时。

C.表演前问候观众来营造氛围。

D.抖动或旋转相应的道具来营造氛围。

(二)阅读《关掉你那个破浏览器》,完成9~11题。

(共10分)

①有个20出头的记者来采访我,我跟她聊了一个多小时,发现她并不知道该怎样采访,她的脑子是乱的。

这个记者告诉我,她经常上网看别人怎样采访,怕自己被淘汰。

我告诉她,以后不要总是上网浏览,去看书吧,五年后你或许就能成一个名记者了。

②我不建议中学生上豆瓣这样的传播知识的网站,我不喜欢被太多种类的知识骚扰,我只喜欢了解我想知道的知识。

互联网对我这个年纪的人来说,有些信息是有用的,(A)但对中学生这个年纪的人来说,是碎片,没有任何用处。

就像那个记者一样。

③现在,接受知识的方式与过去有些不一样了。

那时接受知识有限,所以才有很大的想像空间,才有更多的时间去消化。

现在,所有人对互联网带来的知识共享津津乐道。

对于一个有判断力的成年人来说,的确方便了许多,但是对于一个中学生来说,弊多利少。

互联网上只会告诉你答案,不会告诉你产生这个答案的过程,它会让你慢慢丧失思考能力。

你想变成那样的人吗?

④知识共享要有可以接受知识能力的前提。

如果你对文艺感兴趣,别去看那些影评、乐评、书评等各类评论。

我就是写书评的,我写出来自己很爽,别人看了只知道我是评论了,不知道我是为什么评论的。

真正的体验要靠你自己。

这些评论看似有帮助,实际上却是在绑架你的判断力。

看那些所谓的文艺评论,跟吃别人嚼了一遍吐在你嘴里的馍的感觉是一样的

——多恶心啊。

我知道吃第五个馒头饱了是什么滋味,你直接吃第五个馒头能有饱的感觉吗?

即使有了也是假饱,时间长了你就会营养不良甚至饿死的。

⑤如果你想真正掌握一些知识,并且通过这些知识让你更加明白清楚,那你就关掉你的浏览器。

有时间去看看书,不要看我这个岁数(包括我)以下的人写的书,因为他们不比你高明多少。

去看那些比你大五十岁以上的人写的书吧。

另外,(B)千万不要让别人推荐你看什么书,因为你不是他。

按照你的兴趣去买书,别看封面腰封上那些推荐语,很多人自己都没有看过这本书就不负责任地加以推荐。

⑥珍爱你的青春,关掉你那个破浏览器。

(摘自《视野》2009年第5期,作者王小峰,有删改)

9.通读全文,用一句话概括本文的中心论点。

(3分)

▲

10.第①、④段中的事实论据各有什么作用?

请结合文章作简要说明。

(3分)

▲

11.你同意文中两个画线句的观点吗?

请选择一处表明你的态度并结合自身体验加以简要阐述。

(4分)

▲

(三)阅读《锄柄上的眼睛》一文,回答12~16题。

(共14分)

①我家有把小锄头,原先是给菜地除草用的,我们兄弟相继长大后,小锄头派上别的用场。

我所说的长大,其实只有七八岁的光景。

土里扒食的父母不会让我们的力量闲置,一要下田,父母就让我们扛着锄,尾随他们下地去了。

先是我的大哥、二哥,后来他们的身高超过了锄柄,这把小锄头自然就交到我的手上。

生活在乡下的我,根本不用父母教育,也知道劳动是自己的本分,于是没有锄柄高的我就开始用它同坚硬的泥土抗争了。

②起初手心没有锄柄硬,手上起了很多泡,泡破了,流出的水由清到浊,后来夹杂着血丝,最后那些起泡的地方,皮全部蹭破了,只剩下一些微凹的小坑,血肉模糊。

原先只是火辣辣的疼,到后来犹如针扎了一般,锥心的痛,但我不敢喊出声。

父母也见惯不惊,看着我被血丝染红的双掌,说了声,这孩子还嫩了些。

③几天后,手上的伤口结痂了,从黑红到黝黑,那是炭和铁一般的颜色。

后来长茧子的地方皮又蹭破了,再结痂,反复多次,那些茧子就比木头坚硬了,锄柄就很难伤害到它们了。

我祖母曾经很形象地说,别看这是死木头,不喝你几滴血,你就别想拿起它。

④我很认真地看手上的锄柄。

锄柄吃饱了汗水,颜色渐渐变黑,越来越像我们被太阳曝晒和臭汗浸泡的肤色。

锄柄上的木纹跟手纹很相似,只是线条更粗犷些。

我还发现这些木纹逶迤向同一个方向,那是接近锄柄中间的位置,木纹渐渐变得密集,并拧在一起。

在木纹凝结的地方,有颜色特别深的木节,不规则的圆状。

⑤祖母说,这木节是树受的伤,结的疤。

我眼前仿佛看见旷野里的一棵小树,▲

▲。

后来我曾向父亲求证过,父亲说,农人喜欢选有木节的木棍作锄柄,它们更硬,更不容易折断。

⑥受伤是树干的不幸,但这不幸成全了木头的坚硬,使它能够同铁相结合,成为挖凿坚硬泥土的利器。

我发现,这圆状的疤痕,极像木头长出的眼睛,总是不动声色地凝视着我这个最初的小农人。

⑦有多少把锄头长了这样的眼睛,我无法全部知道。

但我知道用过锄头的手掌,上面也会布满一些更小的眼睛,它们的通用名字是茧子。

要成为一个纯正的农人,手上、脚上、肩上等地方都要长出这样的眼睛。

别看这些眼睛显得眼神呆滞,只有它们,才能一眼看穿苦难和贫穷。

⑧乡村是落后的,繁重的农活并没有压垮我幼小的身躯,却磨炼了我的性格。

我不会去歌颂这些原始的劳作,但以往的乡村总让我想起锄柄上的木节,正是它使木头更坚韧,显示铁一般的品格。

⑨这锄柄上的眼睛,不会在老去的岁月里变得昏花,它是我人生的另一种视角。

(选自《神笔阅读与作文》,作者王清铭)

12.选出理解与分析正确的一项。

(2分)【▲】

A.文章采用顺叙方式记述了“我”作为一个农人的成长经历和真切感悟。

B.文中虽没有具体描绘“足蒸暑土气,背灼炎天光”的农家生活景象,但字里行间仍体现了“我”对农家生活的反感和否定。

C.第③小节,祖母用拟人修辞形象地告诉“我”成长就要历经磨炼,这个道理也可以引用“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”来表达。

D.文章表面写人,实际写树,作者用比喻的方法托物寓意突出受伤对树成长的重要性。

13.第②小节划线句表明了父母的一种什么心理?

(2分)

▲

14.联系上下文,为第⑤小节空白处补上恰当的句子。

(40字左右)(3分)

▲

15.仔细阅读全文,完成下表。

(3分)

关于“眼睛”的三处文字

蕴涵的深层含义

⑴▲

这疤痕使木头更坚硬,并像眼睛一样监督着我吃苦成长的过程。

纯正的农人……都要长出这样的眼睛。

⑵▲

锄柄上的眼睛……是我人生的另一种视角。

⑶▲

16.某班开展了以“我说成长的‘眼睛’”为主题的班会活动,请认真阅读下面两则材料,结合本文内容就此主题谈谈自己的认识。

(4分)

材料一:

据报载,问题青少年的比例呈逐年上升趋势,不少青少年因家境的贫穷、学业的负担、青春的困惑、灾难的打击、师长的不理解等,或抑郁寡欢,或自暴自弃,或混迹于三教九流,甚至暴力犯罪。

材料二:

土家姑娘谭之平,16岁时母亲病亡,父亲重病,房屋坍塌,妹妹年幼。

她收起医学中专录取通知书,担起“当家人”:

19岁打工,经营小超市;22岁读医学中专;24岁读医学大专;25岁当“学生餐厅老板”并发起成立“武汉城市圈义工联盟”。

2008年,她获得了“全国自强不息优秀大学生”的荣誉称号。

▲

(四)阅读《邹忌讽齐王纳谏》(节选)和《成侯邹忌为齐相》,完成17~20题。

(共12分)

甲文

邹忌入朝见威王,曰:

“……由此观之,王之蔽甚矣。

”

王曰:

“善。

”乃下令:

“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。

”令初下,群臣进谏,门庭若市。

数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。

燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。

此所谓战胜于朝廷。

乙文

成侯邹忌为齐相,田忌为将,不相说。

公孙闬①谓邹忌曰:

“公何不为王谋伐魏?

胜,则是君之谋也,君可以有功。

战不胜,田忌不进②;战而不死,曲桡③而诛。

”邹忌以为然,乃说④王而使田忌伐魏。

田忌三战三胜,邹忌以告公孙闬,公孙闬乃使人操十金⑤而往卜⑥于市,曰:

“我田忌之人也,吾三战而三胜,声威⑦天下,欲为大事⑧,亦吉否?

”卜者出,公孙闬因令人捕为人卜者⑨,亦验其辞⑩于王前。

田忌遂走。

(《战国策·齐策一》)

注释:

①闬:

念hàn。

②不进:

指不再威胁到邹忌。

③曲桡:

桡,念náo。

曲桡,这里指混淆视听、罗织罪名。

④说:

念shuì,劝说,说服。

⑤十金:

当时齐国二十两为一金。

⑥卜:

念bǔ,烧灼龟甲,看其裂纹以预测吉凶。

⑦威:

威慑,使恐惧而屈服。

⑧为大事:

这里指造反。

⑨为人卜者:

帮人占卜预测吉凶的人。

⑩验其辞:

验证占卜者讲的话。

17.解释下列词语。

(2分)

(1)门庭若市:

▲

(2)面刺:

▲(3)期年:

▲

(4)不相说:

▲(5)走:

▲

18.用现代汉语写出文中两个划线句子的意思。

(5分)

(1)此所谓战胜于朝廷。

(2分)

▲

(2)邹忌以为然,乃说王而使田忌伐魏。

(3分)

▲

19.选出理解和分析错误的一项。

(2分)【▲】

A.甲文中“讽、刺、谏、谤、讥”几个词的感情色彩相同,都是中性词。

B.甲文中“战胜于朝廷”的最直接的证据是“燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐”。

C.战功可以抹杀,事实可以歪曲。

乙文告诉我们这样一个真理:

传播决定事实,事实本身是什么是次要的,事实是由那些有心计的人来设计的。

D.读史可以使人聪明,是非却需要明辨。

乙文中邹忌采用公孙闬的伎俩,不惜损害国家利益迫使田忌出逃避祸,甚至欲置对方于死地而后快,这就是要加以批判的地方。

20.两个片断中的齐王表现出的性格特征差异很大,试分别加以说明。

(3分)

▲

三、作文(共60分)

21.请以“传递”为题,写一篇文章。

要求:

①除诗歌、戏剧外,文体不限;

②要突出自己的体验和感悟,不得抄袭;

③不少于600字;

④文中不能出现真实的校名和人名。

参考答案

一、(共20分)

(一)(共11分)

1.肴、缤、亘;diànmò(共2分。

答对2~3个得1分)

2.⑴山河破碎风飘絮/⑵感时花溅泪/⑶却话巴山夜雨时/⑷千里共婵娟/⑸无案牍之劳形/⑹例如:

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

/夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

/长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

/了却君王天下事,赢得生前身后名。

/报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

(共7分。

一句1分,有错该句不得分。

第⑹题两句可以不出自同一诗文,出现陌生答案的要查实后再判分)

(第⑹题:

一些柔美、凄婉,或表达个人生活雅趣、爱好的名句,与“雄心壮志”不相吻合,不应作为正确答案。

如《陋室铭》和《醉翁亭》的一些句子,诸葛亮的“苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”,苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”等)

(第⑹题,下面一些句子是正确答案:

会当凌绝顶,一览众山小。

/先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

/不以物喜,不以己悲。

/居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

/二者不可得兼,舍生而取义者也。

/当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。

/出淤泥而不染,濯青涟而不妖。

/安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山!

/不畏浮云遮眼望,自缘身在最高层。

/会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

/落红不是无情物,化作春泥更护花)

3.D(共2分。

A项中应为“父亲死得早,母亲替人帮佣以养家户口”;B项中并无达雅陪同;C项中保尔是有过自杀念头的)

(二)(共9分)

4.

(1)改成“球员们顿时泪流满面”或“球员们激动得热泪盈眶”等。

(1分)

(2)句①中“壁”改为“臂”。

/句②中“输球的意外”调整为“意外的输球”;在“承受”后补宾语“球迷的嘲笑、辱骂”或“国民的责难”、“媒体的指责”等。

/句③分号改句号或破折号,改冒号的也算对。

/句⑥“耿耿于怀”使用不当,可以改为“不负众望”或“一鼓作气”、“一路过关斩将”等。

(3分。

改对1处得1分。

修改超过4处的,从第5处开始,不得分也不扣分。

其他改法,只要合理亦可得分)

5.无统一答案。

答案示例:

(观翠竹仰慕谦逊品节)/种幽兰追求淡雅情趣(或“赏兰花陶冶君子情操”)(2分。

字数须相等,词性大致相对,扣住兰花有关内容的即可得全分。

有轻微毛病的可以不扣分)

6.不设统一答案,要点提示:

①外形。

(简洁、写意、刚柔相济的外形,给欣赏者以想像的空间)

②环境。

(生长在山谷荒地之类的恶劣环境而永葆美丽)

③栽培史、兰文化。

(兰花已经成为一种精神、一种艺术、一种情怀与境界,是植根中华民族源远流长的历史的一种文化)

④民族性格。

(中华民族是一个内敛的民族,中国人对兰花有着根深蒂固的民族感情与性格认同)

⑤先贤影响。

(孔子、屈原、郑板桥、张学良等先贤爱兰颂兰,梅兰竹菊四君子的群体形象给人以深远而积极的影响)

⑥栽培乐趣。

(赏兰、侍兰过程中能获得持久的审美愉悦)

⑦象征意义。

(飘逸俊芳、绰约多姿的叶片;高洁淡雅、形神兼备的花朵;纯正幽远、沁人肺腑的香味。

其品格风范已成为国人推崇的理想人格的象征)(共3分。

每答出一个要点得1分,得满3分为止,意对即可。

“历史悠久”、“外形美丽”、“气质好”这样过于简单的答案不是好的得分点,可以两个点合并得1分。

完全脱离材料的观点不能得分;例如“养兰具有很高的经济价值”)

二、(共40分)

(一)(共4分)

7.B(2分。

说明:

A项解释的是“误导”,只是魔术的科学原理之一。

C项以偏概全。

文中说的隐性误导有两种,一种叫变化盲视,还有一种叫无意盲视。

D项错误地转述原文)

8.C(2分。

说明:

A和B中运用了“误导”心理原理中的“隐性”误导原理。

D中利用了视觉系统中神经元成像的原理)

(二)(共10分)

9.青年学生不要总是上网浏览,要多读(年长者写的)书。

(共3分。

本题考查整体感知能力。

只答“关掉你的浏览器”,得1分;因为它只是作者观点的一部分,不读全文,只看标题也能完成。

/答成“不要总是上网浏览,要多读书”,可得2分;这个答案的缺憾是没有关注写作对象。

作者在开头就特别说明记者的年龄,在文中好几处提到中学生,这足以说明本文是针对青年学生的。

/“青年学生不要总是上网浏览,要多读书”得3分)

10.第①段中“新闻记者采访”这件事是借“总会网上浏览”的害处提出观点。

第④段中的论据“我写书评”,则用自己的亲身体验来证明观点。

(共3分。

答出一点的得2分,答出两点的得3分。

只答“都能增强说服力”的得1分。

材料如何为观点服务,或者说观点与材料