学年北京市西城区北区高二下期学业测试语文卷答案详解.docx

《学年北京市西城区北区高二下期学业测试语文卷答案详解.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年北京市西城区北区高二下期学业测试语文卷答案详解.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

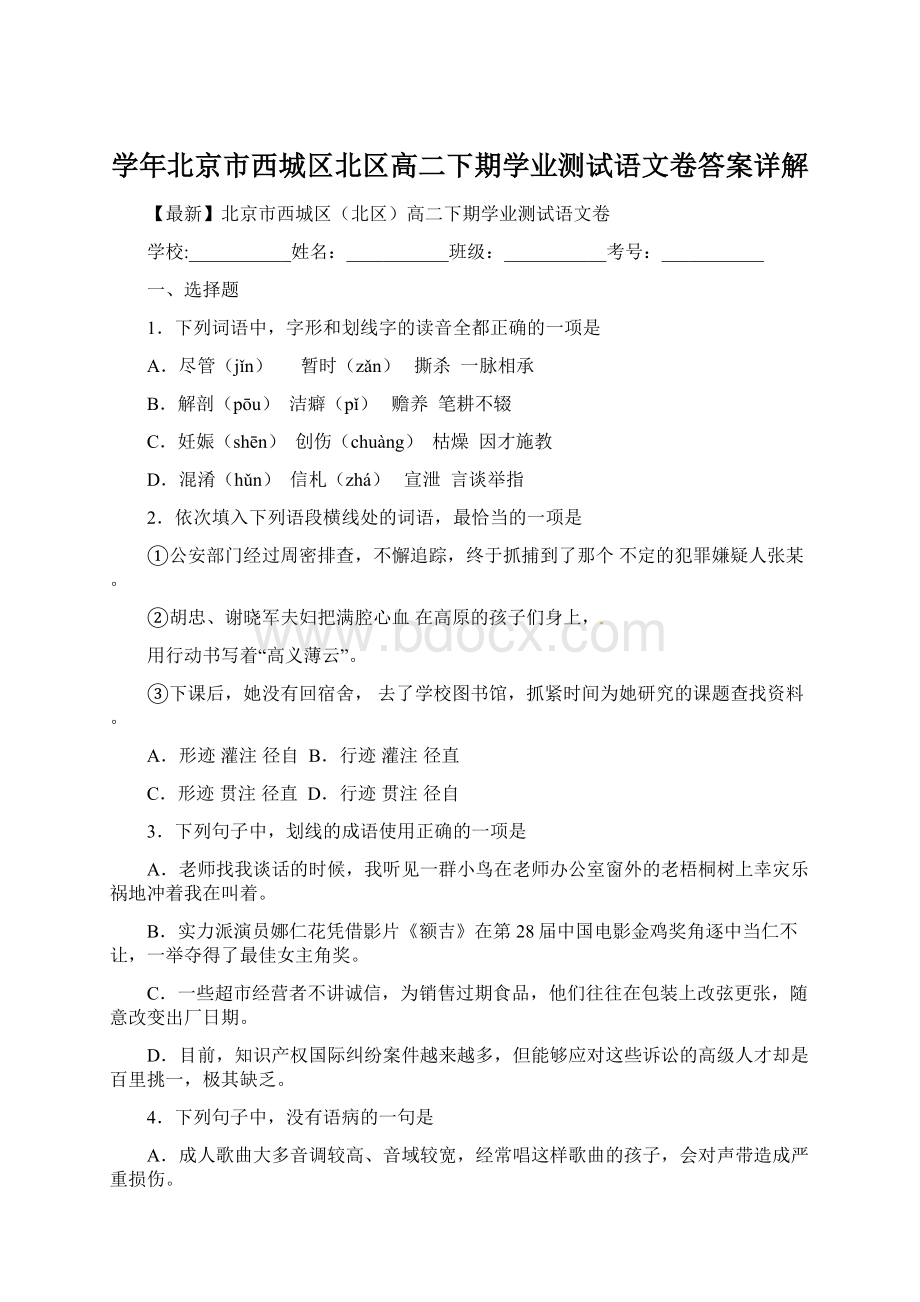

学年北京市西城区北区高二下期学业测试语文卷答案详解

【最新】北京市西城区(北区)高二下期学业测试语文卷

学校:

___________姓名:

___________班级:

___________考号:

___________

一、选择题

1.下列词语中,字形和划线字的读音全都正确的一项是

A.尽管(jǐn)暂时(zǎn)撕杀一脉相承

B.解剖(pōu)洁癖(pǐ)赡养笔耕不辍

C.妊娠(shēn)创伤(chuàng)枯燥因才施教

D.混淆(hǔn)信札(zhá)宣泄言谈举指

2.依次填入下列语段横线处的词语,最恰当的一项是

①公安部门经过周密排查,不懈追踪,终于抓捕到了那个不定的犯罪嫌疑人张某。

②胡忠、谢晓军夫妇把满腔心血在高原的孩子们身上,

用行动书写着“高义薄云”。

③下课后,她没有回宿舍,去了学校图书馆,抓紧时间为她研究的课题查找资料。

A.形迹灌注径自B.行迹灌注径直

C.形迹贯注径直D.行迹贯注径自

3.下列句子中,划线的成语使用正确的一项是

A.老师找我谈话的时候,我听见一群小鸟在老师办公室窗外的老梧桐树上幸灾乐祸地冲着我在叫着。

B.实力派演员娜仁花凭借影片《额吉》在第28届中国电影金鸡奖角逐中当仁不让,一举夺得了最佳女主角奖。

C.一些超市经营者不讲诚信,为销售过期食品,他们往往在包装上改弦更张,随意改变出厂日期。

D.目前,知识产权国际纠纷案件越来越多,但能够应对这些诉讼的高级人才却是百里挑一,极其缺乏。

4.下列句子中,没有语病的一句是

A.成人歌曲大多音调较高、音域较宽,经常唱这样歌曲的孩子,会对声带造成严重损伤。

B.PM2.5颗粒富含大量有毒、有害物质,对人体健康、空气污染和气候变化的影响很大。

C.看着这些我国制造的、具有世界先进水平的科技产品,无不使人感到自豪,感到振奋。

D.经过多日精心策划和排练,这台凝聚了全体演职人员心血的晚会终于要和观众见面了。

5.下列有关文学常识的表述,有错误的一项是

A.孔子,春秋末期思想家和教育家,儒家学派创始人。

记述孔子及其弟子言行的《论语》与《大学》《中庸》《孟子》合称“四书”。

B.庄子,战国中期哲学家,道家学派的主要创始人。

与道家始祖老子并称为“老庄”,代表作《庄子》,名篇有《逍遥游》《齐物论》等。

C.贾平凹,中国当代最具叛逆性、富有创造精神和广泛影响的著名作家之一,代表作有《秦腔》《浮躁》《废都》等。

D.契诃夫与欧·亨利、莫泊桑并称为“世界三大短篇小说巨匠”,他们短篇小说的代表作分别是《套中人》《麦琪的礼物》《俊友》。

二、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成小题。

范子华有宠于晋君,不仕而居三卿之右,游其庭者侔①于朝。

禾生、子伯,范氏之上客。

出行,宿于田叟商丘开之舍。

中夜,禾生、子伯二人相与言子华之名势,能使存者亡,亡者存;富者贫,贫者富。

商丘开先窘于饥寒,潜于牖北听之。

因假粮荷畚之子华之门。

子华之门徒见商丘开年老力弱,面目黎黑,衣冠不检,莫不眲②之。

既而狎侮欺诒。

亡所不为,商丘开常无愠容。

遂与商丘开俱乘高台,于众中漫言③曰:

“有能自投下者赏百金。

”众皆竞应。

商丘开以为信然,遂先投下,形若飞鸟,飏于地,肌骨无毁。

范氏之党以为偶然,未讵怪也。

因复指河曲之淫隈④曰:

“彼中有宝珠,泳可得也。

”商丘开复从而泳之,既出,果得珠焉。

众方同疑。

俄而范氏之藏大火。

子华曰:

“若能入火取锦者,从所得多少赏若。

”商丘开往无难色,入火往还,埃不漫,身不焦。

范氏之党以为有道,乃共谢之曰:

“吾不知子之有道而诞子。

子其愚我也,敢问其道。

”商丘开曰:

‘吾亡道。

曩⑤子二客之宿吾舍也,闻誉范氏之势。

吾诚之无二心,故不远而来。

及来,以子党之言皆实也,唯恐诚之不至,行之不及。

物无迕者,心一而已。

今方知子党之诞我,我内藏猜虑,外矜观听,追幸昔日之不焦溺也。

水火岂复可近哉?

”自此之后,范氏门徒路遇乞儿马医,弗敢辱也,必下车而揖之。

仲尼曰:

“夫至信之人,可以感物也。

商丘开信伪物犹不逆,况彼我皆诚哉?

”

(取材于《列子·黄帝》)

注释:

①侔:

(móu)等列,相等。

②眲:

(nè)轻视。

③漫言:

随口说。

④淫隈:

深水处。

⑤曩:

(nǎng)以往,从前,过去的。

6.下列语句中,划线的词解释不正确的一项是

A.因假粮荷畚之子华之门之:

往,去

B.遂与商丘开俱乘高台乘:

登上

C.乃共谢之曰谢:

感谢

D.今方知子党之诞我诞:

欺诈,戏弄

7.下列各组语句中,划线的词意义和用法都相同的一组是

A.不仕而居三卿之右

必下车而揖之

B.范子华有宠于晋君

游其庭者侔于朝

C.商丘开复从而泳之

从所得多少赏若

D.因假粮荷畚之子华之门

因复指河曲之淫隈

8.下列语句的括号中是补出词语,补出后不符合文意的一项是

A.(客)宿于田叟商丘开之舍

B.(子华)能使存者亡,亡者存

C.曩子二客之宿吾舍也,闻(二客)誉范氏之势

D.水火岂复可近(我)哉

9.下列的理解和分析,不符合文意的一项是

A.子华虽未做官,地位却高过三卿,到他家就等同于到了朝廷。

B.商丘开被门客耍弄从高台跳下,去深水取珠,到大火中取锦。

C.商丘开历险无恙,门客认为他是有道的神人,一起向他求教。

D.商丘开认为自己的表现是因为心诚所致,了解真相后很后怕

10.用斜线(/)给下面短文断句。

(7分)

夫棋始以正合终以奇胜四顾其地牢不可破方可出人之不意凡敌无事而自补者有侵绝之意也弃小而不就者有图大之心也随手而下者无谋之人也不

思而应者取败之道也诗云惴惴小心如临于谷

三、句子默写

11.在横线处写出诗文原句。

(1)曾记否,_________,_________。

(毛泽东《沁园春·长沙》)

(2)_________,_________,用心躁也。

(荀子《劝学》)

(3)“夫子何哂由也?

”曰:

_________,_________,是故哂之。

(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)

(4)庖丁在对王述说自己的技艺时说“方今之时,_________,_________”(《庖丁解牛》)

(5)在《齐桓晋文之事》中,作者认为“_________”是“诚不能也”,“_________”是“不为也,非不能也”。

四、古代诗歌阅读

阅读下面这首诗,完成小题。

饮酒

【东晋】陶渊明

秋菊有佳色,裛①露掇其英。

泛此忘忧物,远我遗世情。

一觞虽独尽,杯尽壶自倾。

日入群动息,归鸟趣林鸣。

啸傲东轩②下,聊复得此生。

注释:

①裛(yì):

古同“浥”,沾湿。

②轩:

窗。

12.下列理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.一、二句写带露采菊,时间在清晨;七、八句写倦鸟归林,时间在傍晚。

B.“忘忧物”指酒,“泛”是纵情饮酒的意思,透出作者胸中的郁愤之情。

C.“壶自倾”有斟酒之意,还有酒壶倾尽之意,写出诗人独酌时间之长。

D.末尾两句即有对隐居悠闲之乐的形象描绘,也体现了归隐后的悠然自得。

13.作为陶渊明诗歌的常见意象,秋菊、归鸟有何象征意义?

表达了诗人怎样的情怀?

请分别结合陶渊明其他诗文简要分析。

(200字左右)(8分)

五、现代文阅读

阅读下面的文章,完成小题。

展认同扬首善

——“北京精神”文化意义琐谈

何谓“文化”?

历说纷纭。

梁启超认为,“文化者,人类心能所能开积出来之有价值的共业也。

易言之,凡人类心能所开创、历代积累起来,有助于正德、利用、厚生之物质的和精神的一切共同的业绩,都叫做文化”。

鲁迅则从人本主义的角度认为,“久浴文化,则渐悟人类之尊严”。

当代文化学界认为,文化就是“群体的人的社会活动,及由此创造的物态、非物态,以至物、非两兼,各类产品之总和”。

参照这些定义,“北京精神”的文化定位是北京人“心能开积”的成果,包括“正德、利用、厚生”的价值,是精神和物质两个方面的“共业”。

正是“北京精神”这一崇高核心价值体系,经“久浴”而构成了作为社区群体的“北京人”的神圣尊严。

从文化学看,“北京精神”的文化定位,堪称立足“文化自觉”。

所谓“文化自觉”,是指世纪之交兴起的世界性“善待文化传统”人文大潮。

它旨在理性回答:

“我是谁?

我从哪里来?

将向何处去?

”让人们理性回归失去的精神家园,免于变成空然无依的游荡灵魂。

“北京精神”拥有强劲两翼。

一翼是“认同”之翼。

北京是中华人民共和国的首都,除汉族外,还有数十万兄弟民族,乃至众多世袭侨民,既是“祖国大家庭”最完整的缩影,又是饮誉全球的国际化大都市。

他们在北京这片文化的沃土上,相互影响,相互交融,经长期践行、孕育,共同铸就了“北京区域文化”之本。

另一翼是“首善”之翼。

北京的首都身份,决定了它的“首善”地位和责任。

毋庸回避,“北京精神”的八字表述,就字面言,应该不同程度地涵盖了全国许多城市的精神,那些地方也不乏“爱国、创新、包容、厚德”的理念。

那“爱国、创新、包容、厚德”能体现北京这个城市的个性和特点吗?

回答是:

“能!

”其原因就在于北京是“首善”之都,即皆居“至高、首先、独绝、引领”,及其派生之深度、高度、力度、程度等量与质差异。

(李耀宗《“北京精神”文化意义琐谈:

展认同扬首善》有删改)

14.下列对文章的理解不正确的一项是()

A.第一自然段中对文化的三种界定,梁启超侧重于文化的群体性,鲁迅侧重于文化的历史性,而当今文化学界则侧重于文化的影响性。

B.“北京精神”参照了对文化的三种不同理解,是综合三者而又赋予了具体内涵的一种城市区域文化。

C.“文化自觉”是指我们要自觉地善待文化传统,作为北京人,就应该自觉地践行“北京精神”。

D.北京的首都身份,决定了北京精神的“认同”的特点和“首善”的地位和责任。

15.(小题2)从“文化自觉”的定义看,什么样的灵魂是“空然无依”的?

16.根据下列提供的材料,请写出分别指的是“北京精神”的哪一个方面。

①五千年前,黄帝立国“新睦九族,和合万邦,消弭战祸,趋于大同”,北京立首都视角,瞰内政外交,兼个人处世、国际交往,可谓“多元兼容”、“诸多博纳”。

②义蕴“创立”,含立国、立都及自立、独立、挺立等义,“古都、今都”之源、之流,自在、自立、自创、自强等含义都蕴含其中。

③中华古国,向来“以仁德治天下”。

老子提出“上善若水”,既赞至善之威,其实也揭示了“上善”示“下”的基本规律。

④北京是六朝古都,长期广涉“国事、国情”,五四运动、“一二·九”运动等,因其重大意义、深远影响,已载入史册。

①②③④

阅读下面的作品,完成小题。

树下的老人

周国平

①十年前,刘彦把他的好几幅油画带到我家里,像举办一个小型画展似的摆开。

他让我从中挑选一幅。

我站在这幅画面前挪不开脚步了。

从此以后,这幅画就始终伴随着我,我相信它将一直伴随我走完人生的旅程。

②我对这幅画情有独钟,不仅仅是因为它画得好。

刘彦的风景画都画得非常好。

可是看见这幅画,我仿佛看见了一种启示,知道了我的人生之路正在通往何处,因此而感到踏实。

③画面上是一小片树林,那些树是无名的,看不出它们的种属。

也许只是一些普通的树吧。

在树木之间,可以看见若干木屋、木篱笆、小土路,也都很普通。

画的左下方,一个人坐在树下,他的身影与一截木篱笆以及木篱笆前的那一丛灌木几乎融为一体。

所有的植物都充满着动感,好像能够看见生命的液汁在其中喷涌、流淌、沸腾,使人不由得想到梵·高的画风。

然而,与梵·高不同的是,画的整体效果却显示为一种肃穆的宁静。

刘彦似乎在用这幅画向我们证明,生命的热烈与自然的静谧并不矛盾,让一切生命按照自己的节律自由地生长,结果便是和平。

④树下的那个人是谁?

他微低着头,一顶小小的圆沿帽遮住了他的脸,而他身上的那件长袍朴素如农装,宽大如古希腊服。

那么,他是一个农夫,抑或是一位哲人?

也许两者都是,是一个思考着世界之底蕴的农夫,一个种了一辈子庄稼的哲人?

他坐在那里是在做什么,沉思、回忆、休憩,或者只是在打瞌睡?

有一点是可以确定的,便是他置身在尘嚣之外。

那尘嚣或者从未到来,或者已被他永远抛在了身后。

⑤后来刘彦告诉我,他的这幅画有一个标题,叫“树下的老人”。

这就对了,一个老人,不过这个老人不像别的老人那样因为行将死亡而格外恋世或厌世。

不,他与那个被人恋或厌的世界不再有关系了,他的老境已经自成一个世界。

在这个世界里,一切尘世的辛劳都已经消逝,一切超验的追问也都已经平息。

他走过了许多沧桑,走到了一棵树下,自己也成了一棵树。

现在他只是和周围的那些树一样,回到了单纯的生命。

他不再言说但也不是沉默,他的语言和沉默都汇入了树叶的簌簌声。

不错,他是孤独的,看来不像有亲人的陪伴,但这孤独已经无须倾诉。

一棵树是用不着向别的树倾诉孤独的。

如果说他的孤独曾经被切割、搅扰和剥夺,那么现在是完整地收复了。

这完整的孤独是充实和圆满。

是了无牵挂的归宿。

他因此而空灵了,难怪衣帽下空空如也,整个儿只是一种气息,一种流转在万物之中的气息。

所以,这里不再有死亡,不再有时间,也不再有老年。

⑥也许我的解读完全是误读,那有什么要紧呢?

我只是想让刘彦知道,他的风景油画是多么耐人寻味。

我的直觉告诉我,这是一种最适合于他的天性的艺术。

他的内在的激情在其中找到了庇护,得以完好无损地呈现为思想,呈现为超越思想的宁静。

风景油画属于他的创作的早期阶段,但我不无理由地相信,他迟早将回到这里,犹如那个老人回到树下,犹如一个被迫出外谋生的游子回到自己朝思暮念的家园。

17.下列对文章的理解,不正确的两项是

A.油画中老人的“身影与一截木篱笆以及木篱笆前的那一丛灌木几乎融为一体”暗示着老人与自然的和谐。

B.“那件长袍朴素如农装,宽大如古希腊服”的比喻,扣合了“一个思考着世界之底蕴的农夫,一个种了一辈子庄稼的哲人”的疑问。

C.“这就对了”一句,与上一段的疑问形成呼应,从而引出下文对画中人物的进一步理解;同时也表达了作者与画作者思想的共鸣。

D.油画中的树只是背景,目的是为了衬托树下的老人;而在本文中,作者颠覆了画作者的用意,使得油画的意境更为深广。

E.本文对“树下的老人”这幅油画的解读,显示了作者对生命和人生深刻而独到的认识,令人回味,发人深思。

18.第③段,作者在描写画上的植物时写到梵·高的目的是什么?

19.作者为什么认为刘彦的这幅油画“画得好”且“耐人寻味”?

20.结合上下文,谈谈你对第⑤段结尾“这里不再有死亡,不再有时间,也不再有老年”中“这里”一词的理解。

21.作者从“树下的老人”这幅油画中“仿佛看到了一种启示”,但文章结尾却又说“也许我的解读完全是误读”。

对此你怎么看?

请联系实际谈谈你的看法。

(200字左右)

六、命题作文

22.作文

按要求作文。

(60分)

请以“享受幸福”为题,写一篇不少于800字的文章。

除诗歌外,文体不限。

参考答案

1.B

【解析】A.暂时(zàn)撕杀——厮杀C.创伤(chuāng)因才施教—因材施教

D.言谈举指——言谈举止

2.B

【解析】形迹——①举动和神色,如:

形迹可疑。

②痕迹、迹象,如:

不留形迹。

③礼貌,如:

不拘形迹。

行迹——行动的踪迹。

如:

行迹无定。

贯注指精力集中。

径直是强调直接,径自强调自己。

3.A

【解析】B.当仁不让:

原指以仁为任,无所谦让。

后指遇到应该做的事就积极主动去做,不推让。

C.改弦更张:

更:

改换;张:

给乐器上弦。

改换、调整乐器上的弦,使声音和谐。

比喻改变方针、计划和方法,以纠正偏差或错误。

易和“改弦易辙(比喻改变方向或做法)”混用.D.百里挑一:

一百个里挑选出一个,形容极为优秀、难得的人或物。

4.D

【解析】A.应为“经常唱这样歌曲会对声带造成严重损伤”属于主谓不搭配。

B.“对空气污染”错误。

C.缺主语。

5.D

【解析】

这是对文学及名著知识点的考查。

名著填写和选择所涵盖的内容非常多,既有文学文化常识,也有作品主题、故事情节、人物性格、写作特色类,还有对作品的品读、分析等。

解答这类题目,首先要将相关知识记牢,同时要对名著的精彩内容以及人物形象细细品味,这样就能轻松的将正确项与错误项区分开来;若有些知识出现遗忘或疏漏,那就要运用排除法,以确定最终选项。

D中《俊友》应是长篇小说。

6.C

7.D

8.B

9.D

10.夫棋/始以正合,/终以奇胜。

/四顾其地牢不可破,/方可出人之不意。

/凡敌无事而自补者,/有侵绝之意也;/弃小而不就者,/有图大之心也:

/随手而下者,/无谋之人也;/不思而应者,/取败之道也。

/诗云:

/“惴惴小心,/如临于谷。

”

【解析】

6.谢:

谢罪

7.D.都是“于是”。

8.译文为“怎么可能再接近无情的水火呢?

”不需要补。

9.不是“被门客耍弄”。

10.此题考查断句,要根据文意断句。

“/”断对即可得分,每处0.5分,错一处扣0.5,扣完为止

文言文译文:

范子华被晋王宠爱。

他虽没有官职,但地位在“三卿”之上。

到他家的庭院就等于到朝廷一样。

禾生和子伯是范家的上客。

他们有一次外出,在老农商丘开家借宿。

半夜,谈起子华在京城里的名气和势力,如何能把死人弄活,能把活人整死,能使贫者变富,能使富者致贫。

商丘开经历过贫穷苦难的日子,偷偷躲在北面窗户下听了个一清二楚。

于是借了一些粮食做干粮,挑着一对竹筐就到了子华门下。

子华的门客看到商丘开这个年老体弱,又黑又瘦、衣冠不整的穷老头走来时,他们都投以轻蔑的目光。

进而侮辱欺负,捶打推搡,无所不为。

但商丘开毫无怒容。

有一次,商丘开随众人登上一个高台。

不知是谁随意喊了声:

“如果有人能从这个台上跳下去,赏他一百金。

”众人纷纷起哄响应。

商丘开以为是真的,就抢先跳了下去。

他的身子像飞行的鸟儿一样,翩然着地,肌骨都没有受伤。

范家的门客们认为这是偶然罢了,并不值得奇怪。

因此事过不久,又有人指着河道拐弯处很深的有漩涡的地方说:

“这水底有珍贵的珍珠,谁能游下去就能得到。

”商丘开又听信了他们的话,跳入水中,出来后,果然拾到了珍

珠。

此后,门客们才开始怀疑他真的有本事。

不久,范家的仓库起了大火,子华说:

“谁能到火里取出锦缎,我将依数重赏。

”商丘开就毫无难色去了,在火中进出,竟然烟灰不沾一点,身体也没被烤焦,安然无恙。

范家的门客们认为他是有道术的人,于是大家就一齐向他谢罪说:

“我们不知道先生有这么高的道术才戏弄先生。

先生就当我们是一群蠢人吧!

冒昧请问您的道术。

”商丘开说:

“我没有什么道术。

以前先生的

两位门客留宿我家,我听到他们称赞范家的权势,我真诚地相信这一切,所以就不怕路远前来投奔。

来了以后,认为你们讲的话都是真实的,生怕我的诚心不够,唯恐我的行动不及时。

对于外来的侵害逆来顺受,只是心志专一罢了。

现在才知道你们在戏弄我,我内心隐藏着疑虑,对外则小心观察监听,回想起此前没有被烧死、淹死,深感万幸,怎么可能再接近无情的水火呢?

”

从此以后,范家门客即使见了乞丐、马医等卑贱的人,也不敢侵辱,必定要下车作揖拱手。

仲尼说:

“最诚信的人,是可以感动万物的。

商丘开相信假的事物还不违逆,何况你和我都是诚信的呀?

”

11.到中流击水浪遏飞舟蟹六跪而二螯非蛇鳝之穴无可寄托者为国以礼其言不让臣以神遇而不以目视官知止而神欲行挟泰山以超北海为长者折枝

【详解】

本题考查名句名篇的识记和默写的能力。

高考所选择的名句大多出自课内所学篇目,识记这些名句需要一定的技巧。

高考所考的名句,字不一定有多复杂,但一定很有迷惑性,所以,学生应借助字义来识记字形。

注意重点字的写法,如“遏”“螯”“鳝”“挟”“折”等。

12.D

13.秋菊象征高洁(1分),表达了诗人对未经世俗污染的自然人性的追求(1分);相关诗句有“采菊东篱下,悠然见南山”(《饮酒》),悠闲采菊,抬头见山,这两句

以客观景物的描写衬托出诗人的闲适心情,菊寓高洁,采菊更突出了作者追求和向往;“三径就荒,松菊犹存”(《归去来兮辞》)借“三径”荒,“松菊”存,指出作者虽生活条件坚苦,但仍决心归隐,表明白己清高的心境,高洁的风尚(2分)。

归鸟象征退隐(1分),表达诗人对无拘无束的自在人生的向往(1分)。

“山气日夕佳,飞鸟相与还”(《饮酒》)沐浴着夕阳的余辉,禽鸟结伴飞回自家之巢,给山的幽静增添了活力和动感,生机盎然,也暗示着诗人回归田园的怡然自得;“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊”(《归园田居》)表明了作者对田园生活的向往:

“云无心以出岫,鸟倦飞而知还”(《归去来兮辞》):

“鸟倦飞”表明他厌倦了官场尔虞我诈的生活,渴望返归田园的心情。

表露自己的高洁志趣和找到归宿的愉悦(2分)。

【解析】

12.末尾“得此生”实指归隐。

啸傲东轩,是隐居悠闲之乐的形象描绘,它是赞美,是庆幸,也是意愿。

然而,“聊复”(姑且算是)一词,又给这一切罩上了一层无可奈何的色彩,它上承“忘忧”、“遗世”,仍然表现出壮志难酬的憾恨,并非一味悠然陶然。

附另一说:

【泛:

浮。

五六句意为,浮菊花于酒上,饮之而遗世之情愈加高远。

潘尼《秋菊赋》:

“泛流英于清醴,似浮萍之随波”。

参见袁行霈《陶渊明集笺注》,中华书局,2003年】

13.先回答秋菊、归鸟的象征意义,再“结合陶渊明其他诗文简要分析”,象征意义1分,情怀1分,诗文1分(举1例即可),分析1分

14.C

15.失去理性的灵魂

16.包容、创新、厚德、爱国一空一分

【分析】

14.所谓“文化自觉”,是指世纪之交兴起的世界性“善待文化传统”人文大潮。

15.由“它旨在理性回答:

“我是谁?

我从哪里来?

将向何处去?

”让人们理性回归失去的精神家园,免于变成空然无依的游荡灵魂”判断。

16.本题考查“概括作者在文中的观点态度”考点,能力层次为C,侧重“分析综合”能力的考查。

要求理解作者在文中所表明的观点、态度,能进行正确的分析、归纳。

17.BD

18.比较(1分)显示两者的相同(1分)与不同(1分)——“植物都充满着动感,好像能够看见生命的液汁在其中喷涌、流淌、沸腾”,但“画的整体效果却显示为一种肃穆的宁静”;进而说明比较的目的(1分)——“生命的热烈与自然的静谧并不矛盾,让一切生命按照自己的节律自由地生长,结果便是和平。

”

19.刘彦似乎在用这幅画向我们证明,生命的热烈与自然的静谧并不矛盾,让一切生命按照自己的节律自由地生长,结果便是和平。

因为刘彦的风景油画能将内在激情通过具体的画面完整地呈现为思想,呈现为超越思想的宁静。

20.一切尘世的辛劳都已经消逝的老境;一切超验的追问都已经平息后无牵挂的归宿;回到单纯的生命。

21.“也许”是谦称;且事物的理解本就多元,对音乐,对美术的理解同样多元。

选取一个角度即可。

【分析】

17.B“那件长袍朴素如农装,宽大如古希腊服”不是比喻。

D“油画中的树只是背景”错误,因为“所有的植物都充满着动感,好像能够看见生命的液汁在其中喷涌、流淌、沸腾”。

18.此处考查比较的作用,是为了性能构成对比,为了说明二者的相同与不同。

19.结合文本最后一句话“刘彦似乎在用这幅画向我们证明,生命的热烈与自然的静谧并不矛盾,让一切生命按照自己的节律自由地生长,结果便是和平”和第六段“他的内在的激情在其中找到了庇护,得以完好无损地呈现为思想,呈现为超越思想的宁静”概括即可。

20.本题考查“理解文中重要词语的含意”考点,能力层次为B,侧重“理解”能力的考查。

“这里”是代词,结合上文画面理解。

答对2个得3分,答对3个满分

21.回答此题抓住“也许”二字,这是一道开放性的题目,多元化理解,只要能自圆其说均可。

观点2分,文本、联系现实及分析5分,语言表述2分

22.略

【解析】这是一道命题作文题,“享受幸福”,首先定位幸福的含义,幸福可以是一缕久违的阳光;幸福可以是一个定义;幸福也可以是一根棒棒糖。

幸福是温馨的亲情、幸福是珍贵的友谊、幸福是浓厚的师生情、幸福是在你周围的那些陌生却善良的“天使”。

再写如何“享受”这种幸福的过程。