呼吸道病毒及检验湖南省高等学校精品课程网.docx

《呼吸道病毒及检验湖南省高等学校精品课程网.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《呼吸道病毒及检验湖南省高等学校精品课程网.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

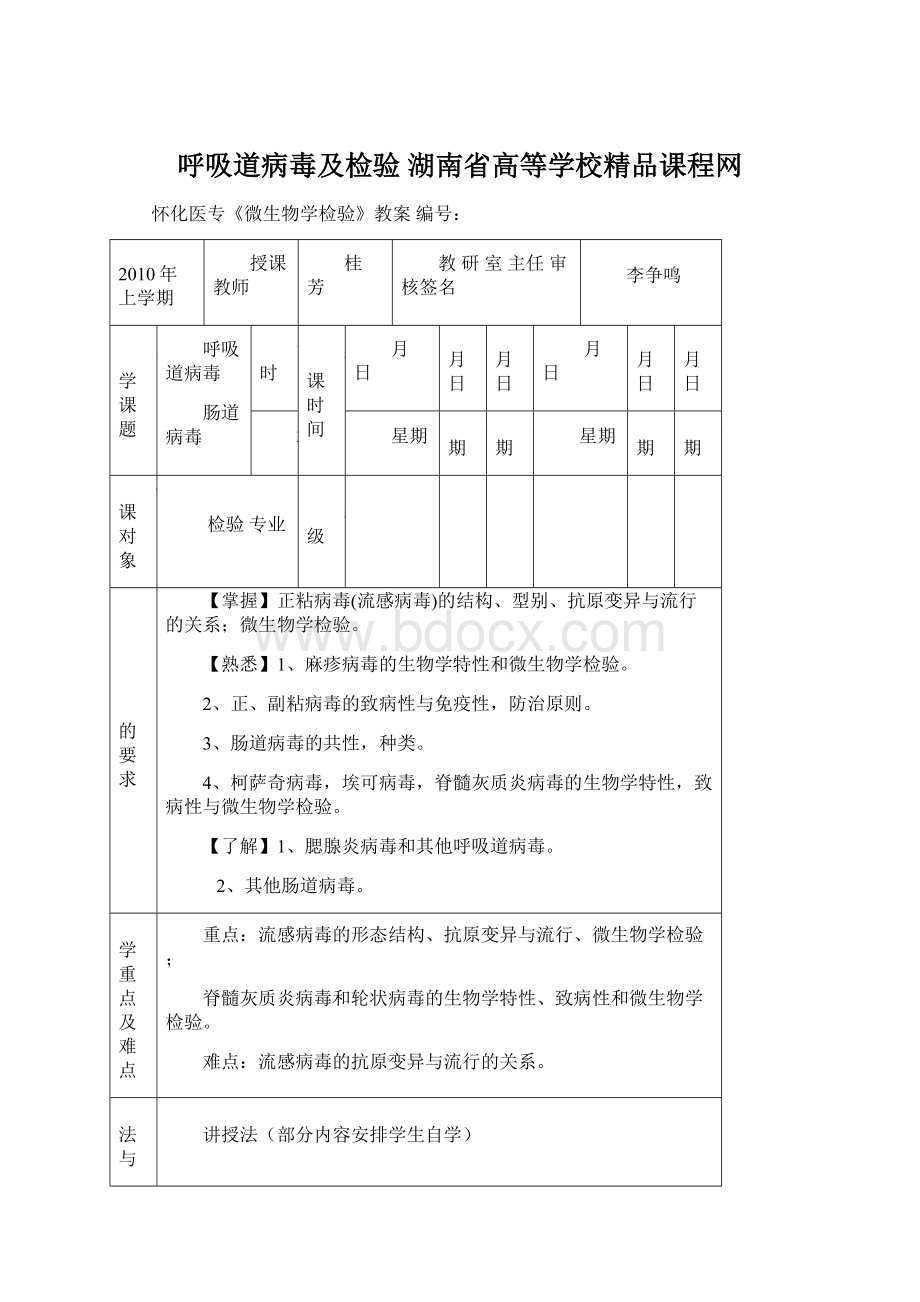

呼吸道病毒及检验湖南省高等学校精品课程网

怀化医专《微生物学检验》教案编号:

2010年上学期

授课教师

桂芳

教研室主任审核签名

李争鸣

教学课题

呼吸道病毒

肠道病毒

课时

授课时间

月日

月日

月日

月日

月日

月日

2

星期

星期

星期

星期

星期

星期

授课对象

检验专业

班级

目的要求

【掌握】正粘病毒(流感病毒)的结构、型别、抗原变异与流行的关系;微生物学检验。

【熟悉】1、麻疹病毒的生物学特性和微生物学检验。

2、正、副粘病毒的致病性与免疫性,防治原则。

3、肠道病毒的共性,种类。

4、柯萨奇病毒,埃可病毒,脊髓灰质炎病毒的生物学特性,致病性与微生物学检验。

【了解】1、腮腺炎病毒和其他呼吸道病毒。

2、其他肠道病毒。

教学重点及难点

重点:

流感病毒的形态结构、抗原变异与流行、微生物学检验;

脊髓灰质炎病毒和轮状病毒的生物学特性、致病性和微生物学检验。

难点:

流感病毒的抗原变异与流行的关系。

教法与

学法

讲授法(部分内容安排学生自学)

课型

理论课

教学手段

多媒体

教学

内容

与

时间

分配

1、正粘病毒(流感病毒)的生物学性状、抗原变异与流行的关系、致病性与免疫性、微生物学检验、防治原则。

(40min)

2、副粘病毒:

麻疹病毒、腮腺炎病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒的生物学特性和微生物学检验。

(15min)

3、其他呼吸道病毒。

(5min)

4、概述:

肠道病毒的生物学性状、致病性与免疫性、微生物学检验。

(5min)

5、脊髓灰质炎病毒的生物学特性,致病性与微生物学检验。

(15min)

6、柯萨奇病毒,埃可病毒,轮状病毒、新肠道病毒。

(15min)

小结(5min)

复习

思考题

流感病毒的抗原变异与流行有何关系?

参考资料

1、张卓然主编《临床微生物学与微生物检验》人卫出版社第3版2006.11

2、倪语星主编《临床微生物学与检验》人卫出版社第4版,2007年

3、李凡主编《医学微生物学》人卫出版社第7版2008.1

自评

本次课重点讲授流感病毒的形态结构、抗原变异及其微生物学检验,条理清楚,结合当前流感流行情况,突出流感病毒的抗原变异与流行的关系,激发了学生的学习兴趣,授课效果较好。

第三十五章呼吸道病毒及检验

呼吸道病毒:

是指主要以呼吸道为侵入门户,引起呼吸道以及全身感染。

临床上的急性呼吸感染中有90~95%是由这群毒引起的。

主要种类:

正粘病毒科:

流感病毒

副粘病毒科:

副流感病毒、呼吸道合胞病毒、麻疹病毒、腮腺炎病毒;

其他病毒如:

风疹病毒、冠状病毒、腺病毒、鼻病毒、呼肠孤病毒等。

粘病毒(Orthomyxovirus):

是指对人或某些动物红细胞表面的粘蛋白有亲和性的病毒。

正、副粘病毒的分别以其核酸是否分节段为标准,分节段者为正粘病毒,不分节段者为副粘病毒。

第一节 流行性感冒病毒

流行性感冒病毒简称流感病毒,是引起流感的病原体,流感是一种上呼吸道急性传染病,它传染性强、传播快、潜伏期短、发病率高,对人类的生命健康危害极大。

分为:

甲、乙、丙三型。

以甲型为例进行介绍。

一、生物学性状

(一)形态与结构

具有多形态,有的呈丝状、有的呈杆状,但一般为球形,病毒的直径为80~120nm,丝状体长短不一,长度有时可达4000nm,直径与球形病毒相同。

结构:

由内向外分三个部分:

核心

基质蛋白(M蛋白)

包膜

1、核心:

含:

7-8段卷曲的单负股RNA(每段编码一种病毒蛋白)及包绕其周围的核蛋白(NP)、RNA多聚酶。

甲、乙型流感病毒为8个节段,丙型为7个节段,其基因组分节段的特点使本病毒在复制中易发生基因重组,导致基因编码的蛋白抗原发生变异而出现新亚型。

2、基质蛋白(M蛋白)

位于核心与包膜之间,具保护核心及维持病毒外形的作用,其抗原性稳定,具有型特异性。

3、包膜

为脂质双层,来源于宿主细胞膜。

其上嵌有两种刺突(糖蛋白):

(1)血凝素(HemagglutininHA):

有如病毒的钥匙,用来打开及入侵人类或动物的细胞。

是第4段RNA编码的糖蛋白,HA能与多种动物(如鸡、豚鼠)和人的红细胞表面的糖蛋白受体相结合,引起红细胞凝集。

该凝集可被相应抗体抑制(血凝抑制试验)。

其抗原性最易发生变异。

它是流感病毒亚型划分的另一依据。

(2)神经氨酸酶(NeuraminidaseNA):

是第6段RNA编码的糖蛋白,具有酶活性,可水解宿主细胞表面糖蛋白末端的N-乙酰神经氨酸,有利于成熟病毒的释放。

神经氨酸酶的抗原结构较易发生变异,它是流感病毒亚型的划分依据之一。

目前已发现HA有15种(H1-H15),NA有9种(N1-N9),所有亚型均可从禽类中分离到,但带有病毒的禽鸟未必会发病。

至今人类流行的亚型主要是由H1、H2、H3和N1、N2几种抗原构成。

(二)分型与变异

1、分型:

根据核蛋白抗原、M蛋白抗原的不同,将流感病毒分为甲(A)、乙(B)和丙(C)三型;甲型流感病毒又根据其表面血凝素及神经氨酸酶抗原性的不同再分为若干亚型。

2、变异:

乙型和丙型流感病毒抗原性比较稳定;甲型的表面抗原HA、NA最易变异,二者可同时变异,也可分别发生。

自1934年分离出甲型流感病毒以来,已发生多次世界性的大流行,以及大流行期间的小流行。

其变异的幅度小,属于量变,可引起中小规模流感的流行,称抗原漂移(Antigendrift),(这种变易是核酸序列的点突变,致使HA或HA抗原决定簇发生某些改变,并在免疫人群中被选择出来)。

若变异幅度大,(即新毒株的HA和/或NA完全与前次流行株失去联系),形成新的亚型,系质变,可以引起大规模甚至世界性的流感流行,称抗原转变(Antigenicshift)。

是由核酸序列不断的突变积累或外来基因片断重组所致。

这种抗原性的转变使人群原有的特异性免疫力失效。

甲型流感病毒在不同年代的表现抗原变化

(三)培养特性

在鸡胚中生长良好,一般初次分离应先接种羊膜腔中传代适应后方接种尿囊腔。

病毒在鸡胚中并不引起明显病变。

用血凝试验可判断羊水或与尿囊液中有无病毒生长。

人流感病毒能感染多种动物,但只有雪貂的表现类似人类流感。

另外,甲、乙型流感在原代人胚肾、猴肾等组织细胞中也能生长。

(四)抵抗力

流感病毒抵抗力较弱,不耐热,56℃30分钟即被灭活,室温下感染性很快消失;对干燥、日光、紫外线及乙醚、甲醛等敏感;酸性条件下更易灭活,0-4℃可保存数周,-70℃或冷冻干燥可长期保存。

二、致病性与免疫性

1.致病性

流感的传染源主要是病人。

病毒经过飞沫传播,侵入呼吸道,通过其HA吸附于呼吸道粘膜上皮细胞膜上的HA受体上,然后侵入这些细胞进行增殖。

经1~2天的潜伏期,感染者即可出现流感症状。

病毒在呼吸道粘膜上皮细胞内增殖,造成这些细胞变性,坏死脱落,粘膜充血水肿,腺体分泌增加;出现喷嚏、鼻塞、咳嗽等症状。

病毒在上皮细胞内复制,很少入血,但可释放内毒素样物质入血,引起全身中毒症状:

发热、头痛、全身酸痛、疲乏无力、白细胞数下降等。

流感病毒感染一般数日内自愈,但幼儿或年老体弱病人易继发细菌感染,如合并肺炎等,病死率高。

2.免疫性

病后对同型病毒有免疫力,可维持1~2年,主要为分泌型lgA和血清中和抗体lgM、lgG共同的作用;

三、微生物学检验

(一)分离与鉴定

1、标本采集和处理

鼻腔洗液、鼻咽拭子、咽漱液、支气管分泌物(接种前加入青霉素和链霉素)。

时间:

发病后3天内(鼻咽分泌物病毒量达104-107/ml);

尽快送检;低温保存。

2、检验程序

3、检验方法

(1)鸡胚培养

采取发病初期(发病3天)病人鼻咽洗液或含漱液,加青、链霉素杀菌后,接种于鸡胚羊膜腔内及尿囊腔中,35℃孵育2~4日,取羊水、尿囊液做血凝试验,检查有无病毒增殖。

若试验为阴性,需在鸡胚中盲目传代三次后再试验。

若血凝试验为阳性,可用已知流感病毒各型特异性抗体与新分离病毒进行血凝抑制试验,鉴定型别。

(2)细胞培养

原代人胚肾细胞、猴肾细胞、MDCK细胞,

观察CPE。

做血凝试验或血吸附试验鉴定。

(3)动物分离培养

雪貂

(二)血清学试验

取病人急性期(发病3日内)和恢复期(发病2~4周)双份血清,同样与已知各亚型流感病毒进行血凝抑制试验或其他试验。

恢复期血清的抗体效价是急性期的4倍或4倍以上,具有协助诊断意义。

其他试验:

补体结合试验、中和试验、酶免疫试验、固相放免等。

(三)快速诊断

(1)免疫荧光、免疫酶等方法检测感染细胞或培养细胞中的病毒抗原。

敏感、快速。

(2)分子杂交测病毒RNA:

甲型

(3)PCR法测病毒RNA

(4)其他:

免疫电镜

禽流感病毒

甲型流感病毒除了感染人外,还可引起禽、猪等多种动物感染,禽流感病毒即属此类病毒。

近年来发现禽流感病毒也可传染人,由禽类传染人的禽流感病毒有三种:

甲型H5N1、甲型H7N7及甲型H9N2,其中H5N1型为高致病性禽流感病毒。

1、形态结构与变异性

禽流感病毒为单负链RNA病毒,有包膜,表面有刺突。

形态呈球形、杆状或丝状。

假如已导致亚洲65人死亡的H5N1型禽流感病毒与人类流感病毒发生基因重组,从而变异为能在人际间传播的病毒,后果将会怎样?

WHO负责公共医疗的专家预测,届时全球将有500万至1.5亿人被禽流感夺去性命。

2、禽流感病毒的检测

中国在人感染高致病性禽流感实验室诊断中主要采取3种办法,分别是病毒分离、核酸检测和检测抗体。

第二节副粘病毒

一、麻疹病毒

麻疹病毒(Measlesvirus)是引起麻疹的病原体。

麻疹是儿童最常见一种急性呼吸道传染病。

临床上以发热、上呼吸道炎症、结膜炎、口腔粘膜斑及全身丘疹为特征。

一、生物学性状

形态大致与流感病毒相似,为球形、丝状等多种形态,直径为140~180nm,长者可达270nm;

结构由内向外为核衣壳和外面的脂蛋白包膜两部分,其核衣壳内的核酸为单股负链RNA,不分节段,不易发生重组;包膜结构与流感病毒相似,膜上也有两种糖蛋白剌突:

一种称为H蛋白,能凝集猴、狒狒等动物的红细胞;另一种称为F蛋白。

麻疹病毒无神经氨酸酶,该病毒只有一个血清型。

在人胚肾、人羊膜细胞及Hela、Vero等多种传代细胞中可增殖,出现细胞病变,形成多核巨细胞,胞核胞浆中可形成嗜酸性包涵体。

二、致病性与免疫性

麻疹是一种典型的全身出疹的急性传染病。

其传染性强、易感接触后90%以上都发生麻疹,儿童初次感染几乎都发病,传染源是麻疹患儿。

免疫性:

麻疹病毒感染的免疫力持久,一般不会出现二次感染。

三、微生物学诊断和预防

麻疹因临床症状典型,一般无需作微生物学检查。

六个月以内的婴儿有被动免疫力,但随年龄增长逐渐消失,易感性增加,给6个月~1岁的儿童普遍接种麻疹减毒活疫苗是预防麻疹的最好方法。

给有接触麻疹患儿病史的体弱易感儿注射丙种球蛋白或健康成人全血,有预防发病或减轻症状的作用。

其他呼吸道病毒

二、腮腺炎病毒

三、副流感病毒

四、呼吸道合胞病毒

病毒

形态结构

致病

特异预防

免疫力

麻疹病毒

球形;有包膜,RNA

麻疹:

柯氏斑;全身丘疹,高热、咳嗽等

亚急性硬化性全脑炎

减毒活疫苗

丙种球蛋白

牢固

腮腺炎V

球形;有包膜,RNA

腮腺炎

并发:

睾丸炎、卵巢炎

减毒活疫苗

牢固

风疹病毒

球形;有包膜,RNA

风疹:

先有上呼吸道症状;随之出现斑丘疹

先天性风疹综合征

风疹疫苗

牢固

补充:

SARS病毒

经典的冠状病毒与SARS病毒的比较

冠状病毒:

1965年,Tyrrell首次用人胚器官培养成功。

1968年正式命名,1975年建立冠状病毒科。

形态结构:

为单股正链RNA病毒

致病:

猪、牛、狗等动物感染后可引起腹泻,人和禽类主要通过呼吸道感染,只侵犯上呼吸道,引起普通感冒,尔偶引起腹泻。

2003年流行的SARS是由变异的冠状病毒所致。

SARS:

病毒所致急性呼吸窘迫综合征:

可具有发热、头痛、肌肉酸痛、疲倦无力、咳嗽、喉咙剧痛等症状。

第三十六章肠道病毒

——为一类经消化道感染,能引起多种疾病的病毒。

种类:

脊髓灰质炎病毒,柯萨奇病毒,埃可病毒(ECHO),新形肠道病毒;

轮状病毒,肠道腺病毒,Norwalk病毒(现归于急性胃肠炎病毒)。

特点:

①球形,单股正链RNA病毒,属小型病毒(20~30nm),衣壳为20面立体对称,无胞膜。

②在宿主细胞浆内增殖,迅速引起细胞病变。

③能在猴肾、人胚肾、人羊膜、人二倍体传代细胞中培养。

④耐乙迷,耐酸,抵抗力较强。

⑤经粪—口途径传播,引起多种疾病。

肠道病毒的检验程序

一、脊髓灰质炎病毒

一、生物学性状

1、形态与结构:

球形RNA病毒,Φ27-30nm,无包膜。

分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型,我国以Ⅰ型为主。

1909年,奥地利裔医生兰茨泰纳和波普尔分离并确认了脊髓灰质炎病毒是导致脊髓灰质炎的病原体。

2、培养特性:

3.抗原性

有2种不同抗原

①有感染性的完整的病毒颗粒:

称致密抗原(dense.D),又称中和(N)抗原,具有型特异性。

据此抗原将其分为Ⅰ型、Ⅱ型、和Ⅲ型,三型间无交叉反应。

②空壳颗粒:

称(coreless)C抗原。

4.抵抗力:

在污水和粪便中可存活数月,室温下可存活数日,50℃迅速被破坏,对紫外线、干热敏感。

二、致病性与免疫性

1、致病性:

传染源:

患者,带毒者,隐性感染者。

传播途径:

经粪—口传播。

2.免疫力:

病后可获对同型病毒的牢固免疫力(主要是产生了SIgA,血清中有IgG、IgA、IgM等。

三、微生物学检查

1、病毒分离培养

(1)标本:

粪便(低温保存)

(2)鉴定试验:

中和试验

2、抗体检测

方法:

中和试验(双份血清)

3、PCR

四、防治原则

1、隔离患者,消毒排泄物;

2、加强饮食卫生,保护水源;

3、接种疫苗:

灭活疫苗(Salk)IPV

口服减毒活疫苗(Sabin)OPV

我国自1986年施行卫生部颁布的2月龄开始连续口服三次,每次间隔一个月,4岁时加强的免疫程序,可保持久免疫力,脊髓灰质炎发病持续下降。

二、轮状病毒

一、生物学性状

(一)形态结构

大小约70nm,形如车轮,中央有一核心,直径约37nm,病毒核心外围有两层壳体,内层壳体的壳粒为柱形,向里呈放射状排列,外层壳体象一个边缘清楚的车轮。

属双链RNA病毒,分11个节段。

(二)抵抗力

对乙醚、弱酸和热(56℃1h)不敏感,在-20℃长期保存,性质稳定。

二、致病性

A-C型引起人和动物腹泻,其中A型是引起婴幼儿腹泻的主要病原。

传染源:

病人

传播途径:

粪-口

好发季节:

冬春季

易感年龄:

儿童

临床表现:

呕吐、腹泻,水样便。

三、微生物学检验

(一)标本:

粪便(低温保存送检)

(二)检验方法:

1、检测病毒抗原或病毒颗粒

方法:

(1)电镜、免疫电镜。

(2)ELISA。

2、检测病毒核酸

方法:

PAGE电泳法;核酸杂交;RT-PCR。

3、病毒分离

鉴定:

中和试验。

4、血清学诊断

用于流行病学调查。