第一单元共同的家园定稿讲解.docx

《第一单元共同的家园定稿讲解.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第一单元共同的家园定稿讲解.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第一单元共同的家园定稿讲解

第一单元共同的家园

生物圈是所有生物共同的家园,每一种生物都有在这个家园中怡然生活的权利。

生物圈中的资源和自我调节能力是有限的,经不起日益膨胀的人口恣意挥霍和践踏。

人类只是生物圈中的一员,不是这个家园的主导者,应该要敬畏和遵守这个家园的法则。

话题一走进生物圈

生物圈的概念和组成

生物圈是由奥地利地质学家休斯在1375年首次提出的,是指地球上有生命活动的领域及其居住环境的整体。

生物圈主要由生命物质、生物生成性物质和生物惰性物质三部分组成。

生命物质又称活质,是生物有机体的总和;生物生成性物质是由生命物质所组成的有机矿物质相互作用的生成物,如煤、石油、泥炭和土壤腐殖质等;生物惰性物质是指大气低层的气体、沉积岩、粘土矿物和水。

生态知识

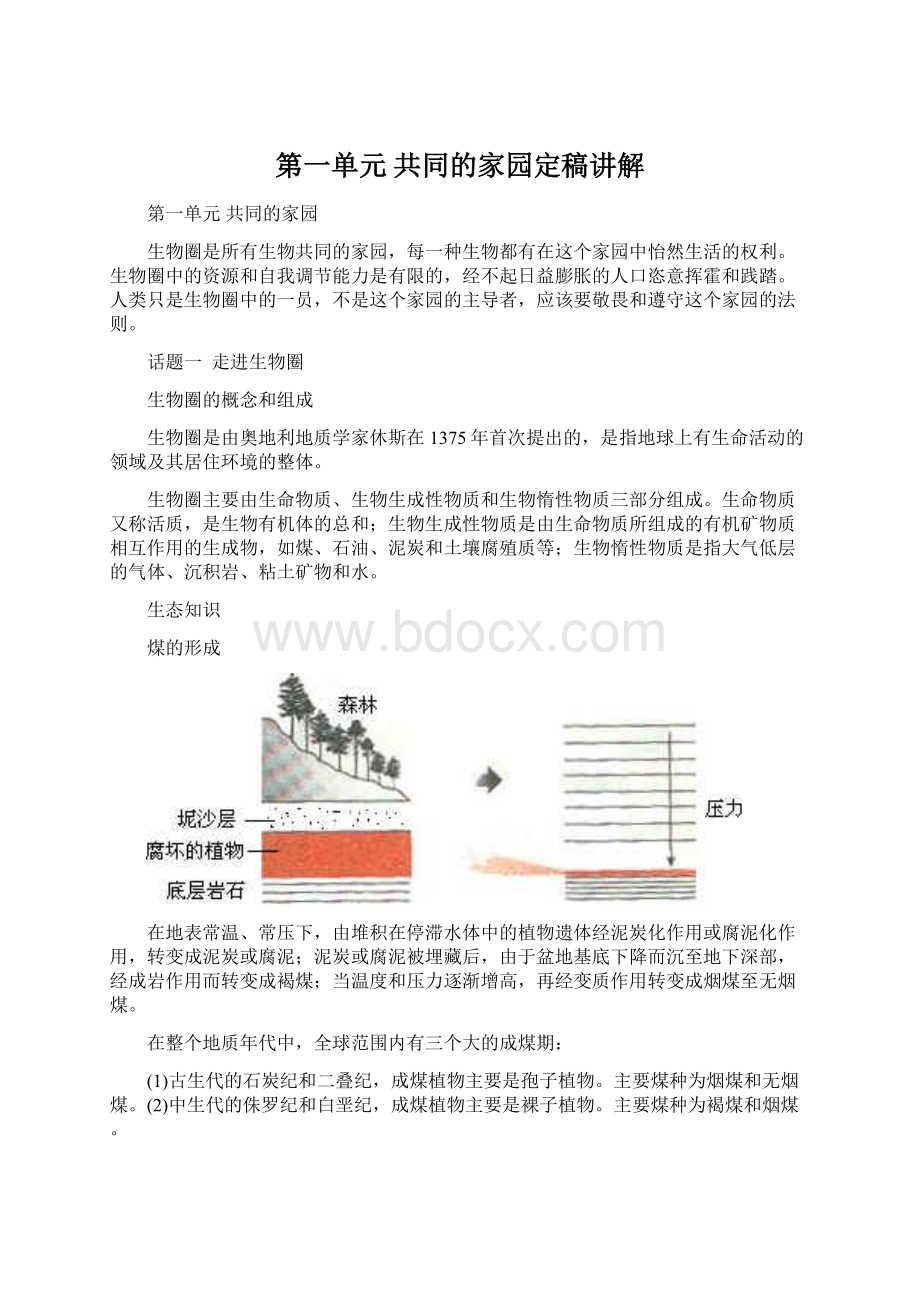

煤的形成

在地表常温、常压下,由堆积在停滞水体中的植物遗体经泥炭化作用或腐泥化作用,转变成泥炭或腐泥;泥炭或腐泥被埋藏后,由于盆地基底下降而沉至地下深部,经成岩作用而转变成褐煤;当温度和压力逐渐增高,再经变质作用转变成烟煤至无烟煤。

在整个地质年代中,全球范围内有三个大的成煤期:

(1)古生代的石炭纪和二叠纪,成煤植物主要是孢子植物。

主要煤种为烟煤和无烟煤。

(2)中生代的侏罗纪和白垩纪,成煤植物主要是裸子植物。

主要煤种为褐煤和烟煤。

(3)新生代的第三纪,成煤植物主要是被子植物。

主要煤种为褐煤,其次为泥炭,也有部分年轻烟煤。

地球表层由大气圈、水圈和岩石圈构成,三圈中适于生物生存的范围就是生物圈。

生物圈包括地表上下25~34千米内的区域,但是,大部分生物都集中在地表以上100米到水下100米的大气圈、水圈、岩石圈等圈层的交界处,这里是生物圈的核心。

生态知识

水圈中几乎到处都有生物,但主要集中于表层和浅水的底层。

世界大洋最深处超过11000米,这里还能发现深海生物。

限制生物在深海分布的主要因素有缺光、缺氧和随深度而增加的压力。

大气圈中生物主要集中于下层,即与岩石圈的交界处。

鸟类能高飞数千米,花粉、昆虫以及一些小动物可被气流带至高空,甚至在22000米的平流层中还发现有细菌和真菌。

限制生物向高空分布的主要因素有缺氧、缺水、低温和低气压。

岩石圈中大多数生物生存于土壤上层几十厘米之内,生物分布的最深记录是生存在地下2500~3000米处石油中的石油细菌。

限制生物向土壤深处分布的主要因素有缺氧和缺光。

生物圈中的能量流动和物质循环

生物圈的形成是生物界与水圈、大气圈及岩石圈长期相互作用的结果。

生态知识

生物圈存在的基本条件是:

第一,获得来自太阳的充足光能。

一切生命活动都需要能量,而其基本来源是太阳能,绿色植物吸收太阳能合成有机物而进入生物循环。

第二,存在可被生物利用的大量液态水。

几乎所有的生物全都含有大量水分,没有水就没有生命。

第三,生物圈内要有适宜生命活动的温度条件,在此温度变化范围内的物质存在气态、液态和固态三种变化。

第四,提供生命物质所需的各种营养元素,包括氧气、二氧化碳、N、C、K、Ca、Fe、S等,它们是生命物质的组成或中介。

阿拉伯沙漠

太阳能是维持一切生命活动的原动力。

地球与太空几乎没有物质交换,但却接受大量太阳辐射能,能量在生物圈中逐级传送,最后以热能形式散发到太空。

太阳辐射在地球上的不均匀分布,造成了不同的气候类型,从而影响了地球上的生物分布。

生态知识

生物圈各部分由于纬度、季节以及大气透明度(云层)的影响,实际接受的太阳辐射量差别很大。

热带地区全年接受比较直射的阳光,因而辐射量最大。

随着纬度的增高,阳光入射角改变,通过的大气距离也加大,单位地表接受的辐射量降低。

最高值出现在荒漠地区,例如在北非的撒哈拉沙漠和西亚的阿拉伯沙漠。

最低值出现在高纬度地区。

生产者从无机环境中摄取物质和能量,合成有机物;生产者被一级消费者吞食以后,将自身的能量传递给一级消费者;一级消费者被捕食后,再将能量传递给二级、三级……最后,当有机生命死亡以后,分解者将它们再分解为无机物,把来源于环境的,再复归于环境。

这就是生物圈中完整的物质循环和能量流动。

生态知识

生物圈中的各种生物,按其在物质和能量流动中的作用,可分为:

生产者,主要是绿色植物,它能通过光合作用将无机物合成为有机物。

消费者,主要指动物。

一级消费者直接以植物为生,比如山羊;二级消费者以植食动物为生;三级消费者捕食小型肉食动物。

分解者,主要指腐生微生物,可将有机物分解为无机物。

太阳辐射能先通过光合作用被植物体固定下来,然后以化学能的形式沿食物链逐级传递,并递减。

生物通过各项生命活动参与生物圈的物质循环。

美国男童拍到螳螂捕捉蜂鸟的瞬间

生态知识

生物圈中的物质循环

生物圈中的碳循环主要表现在绿色植物从空气中吸收二氧化碳,经光合作用转化为葡萄糖,并放出氧气。

氧循环是动植物的呼吸作用及人类活动中的燃烧都需要消耗氧气,产生二氧化碳,但植物的光合作用却大量吸收二氧化碳,释放氧气,如此构成了生物圈的氧循环(氧循环和碳循环是相互联系的)。

生物的生命活动促进了生物圈的能量流动和物质循环,并引起生物的生命活动发生变化:

生物要从环境中取得必需的能量和物质,就得适应环境;环境发生了变化,又反过来推动生物的适应性,这种反作用促进了整个生物界持续不断的变化。

生态阅读

生物圈的进化

地球是生物起源和进化的理想环境。

已知的生命现象都离不开液态水。

地球与太阳的距离以及地球的自转使地表温度足以维持液态水的存在;地球的引力保证了大部分气态分子不致逃逸到太空去。

地球的磁场屏蔽了一部分高能射线,使地表生物免遭伤害。

然而这一切只是为生命提供了存在的可能性。

现今地球上生存的各种生物都是几十亿年生物进化的结果,是生物与环境长期交互作用的产物。

当地球上刚出现生命的时候,原始大气还富含甲烷、氨、硫化氢和水汽等含氢化合物,属还原性。

现今的大部分生物都不能在其中生存。

后来出现了蓝藻,它可以通过光合作用放出游离氧,使大气含氧量逐渐增多,变为氧化性,为需氧生物的出现开辟了道路。

随着氧气的增多,在高空出现了臭氧层,阻止住紫外线对生命的辐射伤害,于是过去只能躲在海水深处才能存活的生物便有可能发展到陆地上来。

但生物初到陆地上的时候,遇到的只是岩石和风化的岩石碎屑,大部分高等植物不能赖以生存,只是在低等植物和微生物的长期作用下,才形成了肥沃的土壤。

经过长期的生物进化,最后出现了广布世界的各种植物和栖息其间的各种动物,逐步形成了目前的生物圈。

影子生物圈

“影子生物圈”是美国科罗拉多大学的卡罗尔•克莱兰和谢利•科普利发明的新词,是存在于地球或地球之外却没有被人类发现的生物体的学术总称。

该生物是极端生物,可能是微生物也可能是智慧体。

极端生物,是指在极端条件(厌氧、高温、低温、高压等)下生存的生物。

蠕虫(80℃高温下生存)

生态知识

20世纪70年代以来,科学家在东太平洋的加拉帕戈斯群岛附近发现了几处深海热泉,迄今已发现数十个这样的深海热泉生态系统。

这里生活着包括管栖蠕虫、蛤类和细菌等兴旺发达的生物群落,它们生活在一个高温(热泉喷口附近的温度达到300℃以上)、高压、缺氧、偏酸和无光的环境中。

这些化能自养型细菌能利用热泉喷出的硫化物所得到的能量去还原二氧化碳而制造有机物,然后其他动物以这些细菌为食物而维持生活。

推而广之可见,对于人类是极端的条件,同样可以有生物存活,那么太阳系或者外太空可能广布生命。

地球和地球之外到底有没有与已知生命毫不相关的生命形式?

是不是虽然现代科学技术已经很先进,但还有很多生物我们无法观察到?

这些问题吸引着许多科学家进行探究。

信息平台

2010年,英国皇家学会于1月25日和26日两天在伦敦召开了主题为“探测地外生命及其对科学和社会的影响”的研讨会。

“搜索来自外星人的信号”、“搜寻地球另一个生命起源”和“探讨寻找外星生命的社会意义”,是本次会议的主要议题,亚利桑那大学的教授保罗•戴维斯在会上提出:

“在地球上搜索影子生物圈。

”该研究旨在寻找与已知生命毫不相关的生命形式,这些新形式的生命是一种独立生命源的后代。

生态阅读

大约一个世纪以来,人们通过各种方式向地外发送过电磁信号,一些信号已经传播到100光年远的地方,但目前人们还没有得到外星人发来的消息。

1960年,SETI(寻找地外文明)研究所的射电天文学家弗兰克•德雷克博士以一个直径二十七公尺的碟型天线,对波江座的天苑四和鲸鱼座的天仑五这两颗类似太阳的邻近恒星进行监察。

这个名为“奥兹玛计划”的监察行动,是人类探索外太空生命的首次尝试。

此后,人类开始了外星生命探索之路。

1972年,天文学家又实行“奥兹玛Ⅱ计划”对外星进行搜索,结果于1977年收到一个“WOW”信号。

不过这个信号后来再未出现过。

1974年11月,美国利用位于波多黎各的阿雷西博望远镜向外星人发了一份用二进制数码编制的电报,传达了地球人类的信息,但至今仍无“知音”。

1992年,美国又实施寻找外层空间智慧生物的“凤凰”计划,利用当时最大的天文望远镜和射电望远镜搜索宇宙中各类天体传来的不同波长的无线电信号。

2004年,俄罗斯在发射的Glonass-M12L卫星上安装了6个带有发给宇宙外文明的文字和图案信息的铝制“信息盘”。

2007年,以微软公司联合创始人保罗•艾伦名字命名的艾伦望远镜阵列(ATA)启动。

这个拥有42个碟形天线的阵列负责观测太空中的大量恒星系统,捕捉外星人信号。

有了它的帮助,科学家20年内对恒星系统的人造放射物的检测数量将提高1000倍,搜寻地外文明(SETI)计划也将因此挂上前进挡。

艾伦望远镜

话题二生物多样性

生物多样性,是指所有不同种类的生命,生活在一个环境中,它们相互作用、相互影响,使地球生态得到平衡,又称物种岐异度。

5月22日是“国际生物多样性日”。

生物多样性包括物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性三个组成部分。

物种多样性

物种多样性是指地球上动物、植物、微生物等生物种类的丰富程度。

物种多样性是衡量一定地区生物资源丰富程度的一个客观指标。

生态知识

生物圈的生物的组成:

(1)原核生物界:

没有细胞核生物,4千余种。

(2)原生生物界:

单细胞生物,5万种以上。

(3)真菌界:

真核细胞生物,没有叶绿素,8万多种。

(4)植物界:

多细胞生物,有叶绿素,50万种左右。

(5)动物界:

多细胞生物,150万种以上。

物种多样性包括两个方面,一是指一定区域内的物种丰富程度,可称为区域物种多样性;二是指生态学方面的物种分布的均匀程度,可称为生态多样性或群落物种多样性。

生态知识物种趣闻

【千岁兰】是世界上最耐旱的植物。

它只有两片叶子、一根粗壮的茎和根。

它的两片叶子不断生长,到后来它就像一个科幻小说里描写的,长着蓬松鬃毛的外星生物。

它的茎长粗的速度远远高于长高,它可以长到2米高、8米宽。

寿命很长,一般在400岁到1500岁之间,就算5年内一滴雨也不下,千岁兰仍然能够在沙漠地区存活。

曼德拉草

【曼德拉草】是草药学里最令人害怕的一种植物。

因为外形像人,所以在古代的大多数欧洲人

都相信曼德拉草能催情。

据一些传说称:

一只母象因吃下了曼得拉草

而发疯似地寻找公象。

捕蝇草——高效杀手

由于它那独一无二的昆虫陷阱,捕蝇草是世界上所有食肉植物中最有名的。

它的两片长刺儿的叶子上布满了很细的绒毛,可以感知任何昆虫和蛛形纲动物,只要它们触发了绒毛,就一定会被捉到。

两片叶子合拢的速度不超过一秒钟。

含羞草——有“情感”的植物

含羞草也叫感应草、喝呼草,它的叶子非常敏感,只要用手触碰或者摇晃它,含羞草的叶子就会向内卷起来或者下垂,即使一阵风吹过也会出现这种情形。

几分钟之后,叶子才会重新打开。

这种植物原产于南非洲和中美洲地区,不过现在在世界上的任何国家都很常见。

巨花魔芋——尸花

巨花魔芋的花序可以高达三米以上,高度比一个人的身高还高。

由于巨花魔芋在开花的时候,会散发一股类似尸臭的味道,因此又有“尸花”的别名。

印度尼西亚当地人称,巨花魔芋正是利用类似尸臭的味道,吸引蝇虫前来为其授粉。

龙血树——会淌红色树液的树

龙血树原产非洲西部的加那利群岛,当地人传说,龙血树里流出的血色液体是龙血,因为龙血树是在巨龙与大象交战时,血洒大地而生出来的。

这种液体是一种树脂,暗红色,可以治疗筋骨疼痛;古代人还用龙血树的树脂做保藏尸体的原料;它还是做油漆的原料。

人类对物种的认识还在继续中,一些新的物种不断被发现,这些新近被发现的奇特物种,为物种多样性增添了一抹奇异的色彩。

生态知识

物种趣闻

【水滴鱼】位居“最丑”榜首的水滴鱼身体呈凝胶状,可长到30厘米左右,生活在澳东南部600米—1200米的海底,极少被人类发现。

水滴鱼身上没有肌肉,在深海活动全靠那身有浮力的、凝胶状的肉。

水滴鱼

肉灵芝【太岁】

这个古老稀有的物种,是目前生物界除了植物、动物、微生物之外,最新发现的第四种生物,是一种目前人类未知的特殊古生物体。

肉灵芝【太岁】

长耳跳鼠亚马逊河流域西北部发现的一种猴子

【印度紫蛙】一年中大部分时间都在4米深的地下度过,是2003年才在在印度喀拉拉邦高止山脉西部被科学家发现。

这只蛙属于生活在远古恐龙时期的一种特殊蛙类的分支种类。

印度紫蛙

遗传的多样性

遗传多样性是生物多样性的重要组成部分,是生命进化和物种分化的基础。

。

遗传多样性也就是生物的遗传基因的多样性,任何一个物种或一个生物个体都保存着大量的遗传基因。

一个物种所包含的基因越丰富,它对环境的适应能力越强。

学生活动:

想一想:

我们和黑猩猩之间,在性状上有哪些差异?

仅仅1%,我们与黑猩猩如此不同

广义的遗传多样性是指地球上生物所携带的各种遗传信息的总和。

狭义的遗传多样性主要是指生物种内基因的变化,包括种内显著不同的种群之间以及同一种群内的遗传变异。

在生物的长期演化过程中,遗传物质的改变(或突变)是产生遗传多样性的根本原因。

遗传物质的突变主要有两种类型,染色体的畸变和基因突变,此外,基因重组也可以导致生物产生遗传变异。

生态阅读

基因突变催生“夜班”蜜蜂

巴拿马史密森热带研究所的研究人员发现,有三种中美洲蜜蜂会避开阳光,在月光下寻找那些盛开的为数不多的花朵。

通过在一个明亮的灯泡上悬挂一张床单,研究人员在巴拿马捕捉了数以千计的此类蜜蜂,并采集了它们的DNA。

在将这些蜜蜂的遗传序列与在多米尼加共和国发现的、被琥珀包裹的2000万年至1500万年前的蜜蜂的遗传序列进行对比后,研究人员发现它们眼睛中有一种视蛋白,能够感知不同波长的光线。

正是由于这种视蛋白遗传密码中的一些小的拼写差异,使其能够更好地探测光线和颜色的对比度,进而让这些蜜蜂在2200万年前从一只在阳光下飞来飞去的花仙子变为夜晚嗡嗡叫的觅食者。

基因突变催生腊肠犬的小短腿

2007年,Ostrander的实验室在小狗中如吉娃娃狗和北京哈叭狗体内发现了一个单独的基因,这种基因能够调节类胰岛素1型生长因子(IGF-1)的表达;而这种基因在包括牛头獒和比利牛斯犬在内的大狗中则是缺失的。

腊肠犬

那么究竟又是什么形成了这些奇怪的短腿呢?

Ostrander的实验室对上述这种“小”基因进行了详尽的筛查,并取得了一个惊人的发现:

这种基因不但让狗变得很小,而且使某些狗在15号染色体中携带了另一种额外的基因。

这种额外的基因便是所谓的反转座基因,它能够改变IGF-1的表达,从而使狗的前肢变得短而弓,也就是人们所说的软骨发育不良。

生态系统的多样性

生态系统的多样性主要是指地球上生态系统组成、功能的多样性以及各种生态过程的多样性,包括生境的多样性、生物群落和生态过程的多样化等多个方面。

其中,生境的多样性是生态系统多样性形成的基础,生物群落的多样化可以反映生态系统类型的多样性。

生态知识

生境指生物生活的空间和其中全部生态因子的总和。

生态因子包括光照、温度、水分、空气、无机盐类等非生物因子和食物、天敌等生物因子。

生境一词不同于环境,它强调决定生物分布的生态因子,多用于概括地指某一类群的生物经常生活的区域类型,并不注重区域的具体地理位置,也可以用于特称,具体指某一个体、种群或群落的生活场所,强调现实生态环境。

例如,候鸟随季节变化而往返于繁殖地和越冬地两种生境。

生物群落指生活在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物的总和。

与种群一样,生物群落也有一系列的基本特征,这些特征不是由组成它的各个种群所能包括的,也就是说,只有在群落总体水平上,这些特征才能显示出来。

美国加利福尼亚州考特斯滩海底山的生物群落

生物群落的基本特征包括群落中物种的多样性、群落的生长形式(如森林、灌丛、草地、沼泽等)和结构(空间结构、时间组配和种类结构)、优势种(群落中以其体大、数多或活动性强而对群落的特性起决定作用的物种)、相对丰盛度(群落中不同物种的相对比例)、营养结构等。

生态过程是生态系统中维持生命的物质循环和能量转换过程。

生态系统是各种生物与其周围环境所构成的自然综合体。

在生态系统之中,不仅各个物种之间相互依赖,彼此制约,而且生物与其周围的各种环境因子也是相互作用的。

生态系统的功能是对地球上的各种化学元素进行循环和维持能量在各组分之间的正常流动。

话题三人是生物圈的一员

人是生物圈中的一员,依赖着生物圈。

人能够使用语言、具有复杂的社会组织与科技发展能力,能够建立团体与机构来达到互相支持与协助的目的,使得人这一物种在现在的生物圈中占有优势地位。

人类的活动正在极大地影响着生物圈。

人类活动对生物圈的影响

(一)

在地球上出现人类以后大约300万年的时期里,人类与其周围的生物和环境处于合理的平衡之中。

人类对生物圈的影响并不明显。

随着人类生产力的提高,对环境的影响和冲击也日益增加。

产业革命以后的近几百年,开矿、挖煤、采油、伐林、垦荒、捕捞等活动的规模迅速扩大,生物圈发生了极大变化。

米丘林

人类利用科技培育出优质高产的新物种。

如杂交水稻、抗马铃薯晚疫病的马铃薯品种、抗花叶病的甘蔗品种等。

阅读空间

伟大的自然改造者——米丘林

人们都说我做了很多事,但是我可以说并不像那么多,至少比起我们能做且应该做的事情来,是不够多的。

——米丘林

米丘林(1855~1935)是20世纪最伟大的植物学家,开创了植物定向栽培法,将人类对生物学的认识推向了一个全新的阶段。

到1935年时,他所培育出来的果树就达到300多种,将南方果树、浆果及其他生物的生长界限向北扩展了一千公里。

米丘林提出,生物学的基本原则是生物体与生活条件的统一。

他认为生物对生活条件有高度选择性,而生活条件对生物的发育和遗传变异则起主导作用。

遗传性是生物基本特性之一,在个体发育过程中遗传性也在变化和发展,获得性状可以遗传。

人类控制生活条件,或者进行有性的或无性的杂交,以及用驯化等手段来动摇和改变植物的遗传性,实现定向培育,创造人类所需要的新品种。

主要着作有《工作原理和方法》、《六十年工作总结》等。

人类能够利用自身的智慧,来适应并改变生物圈中的极端环境。

生态阅读

以色列——利用先进滴灌技术“浇出”的农业强国

以色列面积仅两万多平方公里,有一半以上疆土是沙漠荒山。

1962年,一位名叫斯迈哈·博拉斯的农艺师,无意之中发现自家花园有一片植物长得特别青翠繁茂。

缘由是一条浇花用的水管刚好有一个极为微小的破损,不时向外渗出小水滴,滋养着这片植物。

博拉斯联想到,假如能在荒芜的南部沙漠应用这种“滴灌”手腕,应该会俭省水而减少蒸发。

于是,他和儿子联手创造了滴灌技术,并获取了专利。

以滴灌为代表的微灌技术,由此在以色列得以普遍应用。

20世纪60年代,以色列建成了全世界最早的现代滴灌系统。

后来,以色列科学家又将电脑控制系统引入滴灌体系,经过架设在田间地头的感应器监测土壤干湿度和酸碱度变化,自动调理滴灌时间和水量。

与传统的灌溉方式相比拟,滴灌技术可节水35%至50%,水和肥应用率高达90%,还俭省了人工本钱。

以色列的滴灌农业

这项技术推行以来,全国农业用水总量30年来不断稳定在每年13亿立方米左右,农业产出却翻了5倍,跻身于世界农业最兴旺国度之列。

在这些密如蛛网的微灌管线支持下,以色列南部原来的沙漠地带现已绿洲连绵,果树、花木环绕村庄。

伟大“生态工程”——都江堰

都江堰创建于公元前256年,由秦蜀郡太守李冰率领当地人民修建。

岷江,是长江上游水量最大的一条支流,岷江流经的四川盆地西部是中国多雨地区,而且到成都平原时落差很大——都江堰距成都50km落差就达273m,因此在古代,每当岷江洪水泛滥时,成都平原就是一片汪洋。

为治理水患,李冰父子带领人民修建了都江堰。

都江堰将岷江水流分成两条,分洪减灾,引水灌田,变害为利。

都江堰以不破坏自然资源,充分利用自然资源为人类服务为前提,变害为利,使人、地、水三者高度协合统一,是全世界迄今为止仅存的一项伟大的“生态工程”。

人类活动对生物圈的影响

(二)

日本填海建造的首条4000米民航机场跑道

阅读空间

“智人在自然气候和地质作用迫使下诞生。

现在人类对地球产生的影响,可能会超过地质作用和自然气候对地球造成的影响”。

(地球学家尔勒•埃利斯和纳文•拉曼库迪在2008年发表于《生态前沿(FrontiersinEcology)》杂志上的论文中写道)。

人类对生物圈的改造应有一定限度,超过限度就会破坏生物圈的动态平衡,造成严重后果。

如大量消耗淡水会使得河流干涸;燃烧木材、煤炭和动物粪便释放的炭黑会污染地球;大量化石能源的燃烧改变了大气构成;无边无际的农田使得自然生态系统缩减,水体富营养化;“消灭”珊瑚礁使得海洋生态系统失衡;塑料的滥用改变生态系统的构成等。

生态案例

珊瑚礁

据英国媒体2013年8月1日报道,全球著名调查机构卡特琳研究近日表示,近年来加勒比海珊瑚礁大量消失,其主要原因或为气候变化和海洋污染等。

珊瑚礁

加勒比海被认为是全球最大、最重要的珊瑚自然保护区,然而据卡特琳研究估计,目前已有大约80%的加勒比海珊瑚礁消失。

为了弄清楚其中的具体原因以及影响程度,该研究机构即将展开一项专门的科学调查。

他们计划从中美洲国家伯利兹出发,然后前往墨西哥等地,最后的抵达百慕大群岛。

卡特琳研究的科学家们表示,这些地区珊瑚礁的破坏情况可以作为困扰全世界所有珊瑚问题的早期预警。

此项调查有望对珊瑚礁受破坏的具体程度和原因以及影响等进行更加准确的描述。

据悉,珊瑚礁的减少同时也是加勒比海地区一个严重的经济问题,那里大量的人口依赖于渔业和旅游业。

珊瑚礁为海洋生物提供了至关重要的家园,担当着鱼类保育室的作用。

而且,珊瑚礁还是更高级食物链捕食者(比如鲨鱼和鲸鱼)的重要食物来源地。

这些变化不仅影响着生物圈中的其他成员,也对人类自身产生巨大影响,迫使人们从生物圈的角度考虑问题和解决问题。

人与生物圈计划

人与生物圈计划,简称MAB,是联合国教科文组织科学部门于1971年发起的一项政府间跨学科的大型综合性的研究计划。

生物圈保护区是MAB的核心部分,其宗旨是对生物圈不同区域的结构和功能进行系统研究,并预测人类活动引起的生物圈及其资源的变化,及这种变化对人类本身的影响。

为合理利用和保护生物圈的资源,保存遗传基因的多样性,改善人类同环境的关系,提供科学依据和理论基础,以寻找有效地解决人口、资源、环境等问题的途径。

生态知识

人与生物圈计划共有14个研究项目:

1、日益增长的人类活动对热带、亚热带森林生态系统的影响;

2、不同的土地利用和管理实践对温带和地中海森林景观的生态影响;

3、人类活动和土地利用实践对放牧场、稀树干草原和草地(从温带到干旱地区)的影响;

4、人类活动对干旱和半干旱地带生态系统动态的影响,特别注意灌溉的效果;

5、人类活动对湖泊、沼泽、河流、三角洲、河口、海湾和海岸地带的价值和资源的生态影响