图1三阴三阳开阖枢图之欧阳育创编.docx

《图1三阴三阳开阖枢图之欧阳育创编.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《图1三阴三阳开阖枢图之欧阳育创编.docx(4页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

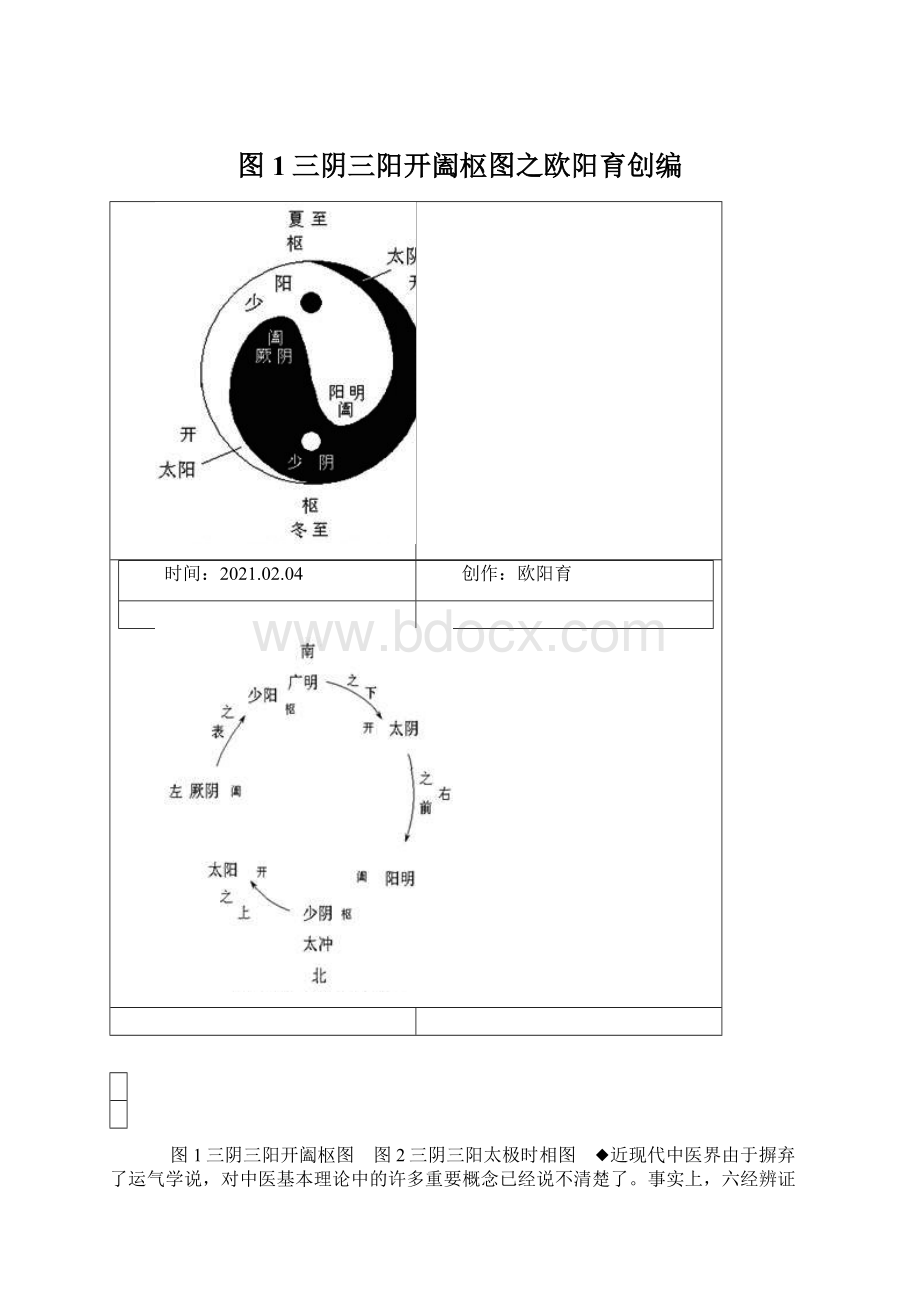

图1三阴三阳开阖枢图之欧阳育创编

时间:

2021.02.04

创作:

欧阳育

图1三阴三阳开阖枢图 图2三阴三阳太极时相图 ◆近现代中医界由于摒弃了运气学说,对中医基本理论中的许多重要概念已经说不清楚了。

事实上,六经辨证是中医基础理论中极为重要的内容,六经的存废非同小可!

◆三阴三阳的概念不搞清楚,六经的实质就永远是个谜。

三阴三阳既是对自然界阴阳离合的六个时空段的划分,也是对人体气化六种状态的表述。

◆三阴三阳的开、阖、枢,决定了“六经”各自的属性和不同特点。

从五运六气的角度来看六经,有关六经的一些难题,大多可得到较为合理的解释。

已故中医学家方药中先生曾指出:

五运六气学说“是中医理论的基础和渊源”。

近现代的中医界,由于摒弃了运气学说,对中医基本理论中的许多重要概念已经说不清楚了,“六经”问题就是一个典型例子。

有人认为“六经辨证实即八纲辨证,六经名称本来可废”,甚而批评张仲景《伤寒论》“沿用六经以名篇,又未免美中不足”。

事实上,六经辨证是中医基础理论中极为重要的内容,六经的存废非同小可!

本文拟据运气理论对六经辨证的原义和实质试作阐释,藉此说明运气学说的重要意义。

探求“六经”实质关键在对“三阴三阳”的理解 中医学中将疾病分属三阴三阳(太阳、阳明、少阳,太阴、少阴、厥阴)进行辨证论治的方法,习称“六经辨证”。

《黄帝内经素问·热论》首先将热病分作三阴三阳六个阶段;至东汉张仲景的《伤寒论》,以三阴三阳为辨证纲领,树立了中医辨证论治的光辉典范,对中医学的发展产生了极大影响。

但是,“六经”的实质是什么,后世医家颇多争议。

讨论六经实质,关键在对“三阴三阳”的理解。

目前通常的解释认为:

三阴三阳是阴阳的再分,事物由阴阳两仪各生太少(太阴、少阴,太阳、少阳)而为四象,进而又分化出非太非少的阳明和厥阴,形成三阴三阳。

有人认为,《素问·热论》的六经以表里分阴阳,《伤寒论》六经则以寒热分阴阳。

若按此理解,三阴三阳表达的仅是寒热的甚微和表里的深浅。

但作为辨证纲领的六经,并没有把热象最著或阳气最盛的病叫太阳病,也没有把寒象最重或阳气将绝,抑或传变到最里的病叫太阴病。

且太阳主表,何以不联系主皮毛的肺卫而与膀胱配应?

为什么温邪外感就不是先犯太阳?

太阴若为阴之极,为什么《伤寒论》太阴病提纲云:

“太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。

”讲的仅是一般脾胃消化道症状?

太阴病的第二条是“太阴中风,四肢烦痛”,第四条是“太阴病,脉浮者,可发汗,宜桂枝汤”,均不能以寒盛里极作解释。

日本汉方医家把少阴病说成是“表阴证”,但《伤寒论》少阴病多亡阳危候,论中列出的“难治”、“不治”、“死”的条文就有8条之多,远较太阴和厥阴病深重,其证候性质能以“表阴”概括吗?

等等此类的问题,显然不是简单的阴阳再分或八纲说所能解释清楚。

三阴三阳的概念不搞清楚,六经的实质就永远是个谜。

“三阴三阳”指自然界阴阳离合的六种状态 三阴三阳理论是中医阴阳学说的一大特色。

《黄帝内经素问》论述三阴三阳的篇名叫“阴阳离合论”,这就明确指出了三阴三阳与“阴阳离合”密切相关。

什么叫“阴阳离合”呢?

《史记·历书》说:

“以至子日当冬至,则阴阳离合之道行焉。

”说明三阴三阳的划分是以一年中阴阳气的盛衰变化为依据的,三阴三阳表述的是自然界阴阳离合的六种状态。

《素问·阴阳离合论》云:

“圣人南面而立,前曰广明,后曰太冲;太冲之地,名曰少阴;少阴之上,名曰太阳……广明之下,名曰太阴;太阴之前,名曰阳明……厥阴之表,名曰少阳。

是故三阳之离合也,太阳为开,阳明为阖,少阳为枢……三阴之离合也,太阴为开,厥阴为阖,少阴为枢。

”如图示。

三阳之开、阖、枢,为什么太阳为开,少阳为枢,阳明为阖?

从上面图式中可以看到,太阳在东北方,冬至过后,正是阳气渐开之时,故为阳之“开”;阳明在西北方,阳气渐收,藏合于阴,故为阳之“阖”;少阳在东南方,夏至太阳回归,阴阳转枢于此,故为阳之“枢”。

三阴之开、阖、枢同理:

太阴在西南,夏至以后,阴气渐长,故为阴之“开”;厥阴居东向南,阴气渐消,并合于阳,故为阴之“阖”;少阴在正北方,冬至阴极而一阳生,故为阴之“枢”。

笔者认为,老子《道德经》中“三生万物”之“三”,指的就是自然之气的开、阖、枢。

宇宙由太极生阴阳,阴阳之气有了开、阖、枢三种运动变化状态,于是化生万物。

有人引用《周易·系辞》的天、地、人三才说来解释老子“三生万物”之三,但人是由“三”产生的万物之一,而不应是生成万物的不可缺少的基本元素,否则,没有人的地方的万物怎么产生呢?

故以《周易·系辞》的“三才”来解释老子的“三生万物”,于理欠通。

三阴三阳开阖枢决定“六经”和“六经辨证” 三阴三阳的开、阖、枢,决定了“六经”各自的属性和不同特点。

需要用五运六气在不同时空方位阴阳气的状态来理解三阴三阳。

从五运六气的角度来看六经,以往六经理论中的一些难题,就大多可以得到较为合理的解释。

例如:

风寒外感,何以先犯足太阳?

为什么温邪外感又首先犯手太阴肺?

按三阴三阳六气开阖枢方位,太阳在东北,阳气始开之位;太阴在西南,阴气始开之位。

《素问·五运行大论》云:

“风寒在下,燥热在上,湿气在中,火游行其间。

”寒为阴邪,故风寒下受,宜乎先犯足太阳。

温热在上,又属阳邪,故温邪上受,就要先犯手太阴。

气分是阳明,营分血分是内入少阴。

可见六经辨证和卫气营血辨证的理论基础都是三阴三阳,用三阴三阳模式就可以把两者统一起来。

《素问·六微旨大论》论标本中见曰:

“少阳之上,火气治之,中见厥阴;阳明之上,燥气治之,中见太阴;太阳之上,寒气治之,中见少阴;厥阴之上,风气治之,中见少阳;少阴之上,热气治之,中见太阳;太阴之上,湿气治之,中见阳明。

”六经表里相配:

实则太阳,虚则少阴;实则阳明,虚则太阴;实则少阳,虚则厥阴。

有人问:

为什么不是太阳和太阴、少阳和少阴、阳明和厥阴互相中见和互为表里?

试看上述三阴三阳开阖枢图,太阳与少阴同居北方,均含一水寒气;阳明与太阴同居西方,均含四金燥气;少阳与厥阴同居东方,均含三木风气。

明白了这一关系,它们之间互相中见和互为表里的道理就容易理解了。

由此联系到中医的伏邪学说。

前人认为寒邪“无不伏于少阴”。

为什么伏于少阴呢?

因少阴和太阳同处北方时位,寒邪从北方入侵,体实则从太阳而发(所谓“实则太阳”),体虚则心肾阳气受损,发病时呈现出少阴病特征,故称“邪伏少阴”。

再看SARS,按“三年化疫”理论,病邪应属伏燥,燥邪多从西方犯太阴阳明之地,故SARS呈现出伏燥发于太阴而伤肺的特征。

《素问·热论》描述六经传变,只涉及足之六经而未及手六经。

《伤寒论》的六经辨证,基本上继承了《素问·热论》六经的概念。

经北宋朱肱的发挥,遂有“六经传足不传手”之说。

后人对此多存疑问,不知其所以然。

如方有执在《伤寒论条辨或问》中说:

“手经之阴阳,居人身之半;足经之阴阳,亦居人身之半。

若谓传一半不传一半,则是一身之中,当有病一半不病一半之人也。

天下之病伤寒者,不为不多也,曾谓有人如此乎?

”从阴阳离合的开、阖、枢方位可知,三阴三阳与经络的配应,确乎先从足六经开始的。

再从三阴三阳与脏腑的联系看,足六经与脏腑的关系是:

太阳-膀胱,阳明-胃,少阳-胆,太阴-脾,少阴-肾,厥阴-肝。

若谓六经模式由八纲辨证归纳而来,何以忽略了人体最重要的器官心和肺?

从三阴三阳开阖枢方位图可知,心所处的正南和肺所处的正西都不是三阴三阳的正位。

南北对冲,正北为少阴,故心称手少阴;少阴也缘心火而配属“君火”,少阴病多心肾阳衰证候。

西方属太阴阳明之地,“实则阳明,虚则太阴”,肺称手太阴,辨证宜从阳明太阴中求之。

人气应天,“天有六气,人以三阴三阳而上奉之。

”三阴三阳既是对自然界阴阳离合的六个时空段的划分,也是对人体气化六种状态的表述。

三阴三阳在天为风木、君火、相火、湿土、燥金、寒水六气,在人则各一脏腑经络。

清代医家张志聪《伤寒论集注·伤寒论本义》在阐述六经时云:

“此皆论六气之化本于司天在泉五运六气之旨,未尝论及手足之经脉。

”张氏强调六经是“六气之化”是对的,但“六经”不是经络而又不离经络;不是脏腑却可统脏腑。

不是风、寒、暑、湿、燥、火六气,但又与风、寒、暑、湿、燥、火密切相关。

正是有了三阴三阳辨证,故伤寒学家强调“伤寒之法可以推而治杂病”。

“六经岂独伤寒之一病为然哉,病病皆然也。

”山西老中医李可治疗内科急危重症疑难病,常用六经辨证而获奇效。

他的体会是:

“伤寒六经辨证之法,统病机而执万病之牛耳,则万病无所遁形。

” 学者认为,《伤寒论》中的方剂主要源自《汤液经法》,但为什么《汤液经法》未能像《伤寒论》那样对后世产生如此巨大的影响?

原因在于张仲景发展了六经辨证体系。

陶弘景的《辅行诀脏腑用药法要》也取材于《汤液经法》,但采用的是五行脏腑辨证模式,影响就远不如《伤寒论》而少有流传。

讲《伤寒论》不能不讲六经辨证。

可以说,没有六经辨证,就不会有《伤寒论》如此高的学术地位。

日本的古方派医生不重视《黄帝内经》,其代表人物吉益东洞甚而否定阴阳五行和脏腑经络学说,认为《伤寒论》“论不可取而方可用”。

他们割裂《伤寒论》与《黄帝内经》的联系,不去研究《黄帝内经》中三阴三阳的深意,只研究《伤寒论》的方证和药方。

日本古方派的观点在很大程度上影响了近现代中国的一些学者,“六经可废论”就是这一影响下的产物。

著名中医学家王永炎等将证候的动态演化性概括为“动态时空”特征,三阴三阳之间是有序的动态时空变化。

三阴三阳辨证,可较好地反映疾病发生时内外环境整体变化的动态时空特征,绝非八纲辨证可以替代。

厘清“六经”理论与五运六气的关系,对正确理解和运用六经辨证,评估六经辨证的价值地位,具有极为重要的意义。

(顾植山安徽中医学院)

时间:

2021.02.04

创作:

欧阳育