人教部编版九年级语文上册故乡练习题.docx

《人教部编版九年级语文上册故乡练习题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教部编版九年级语文上册故乡练习题.docx(49页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

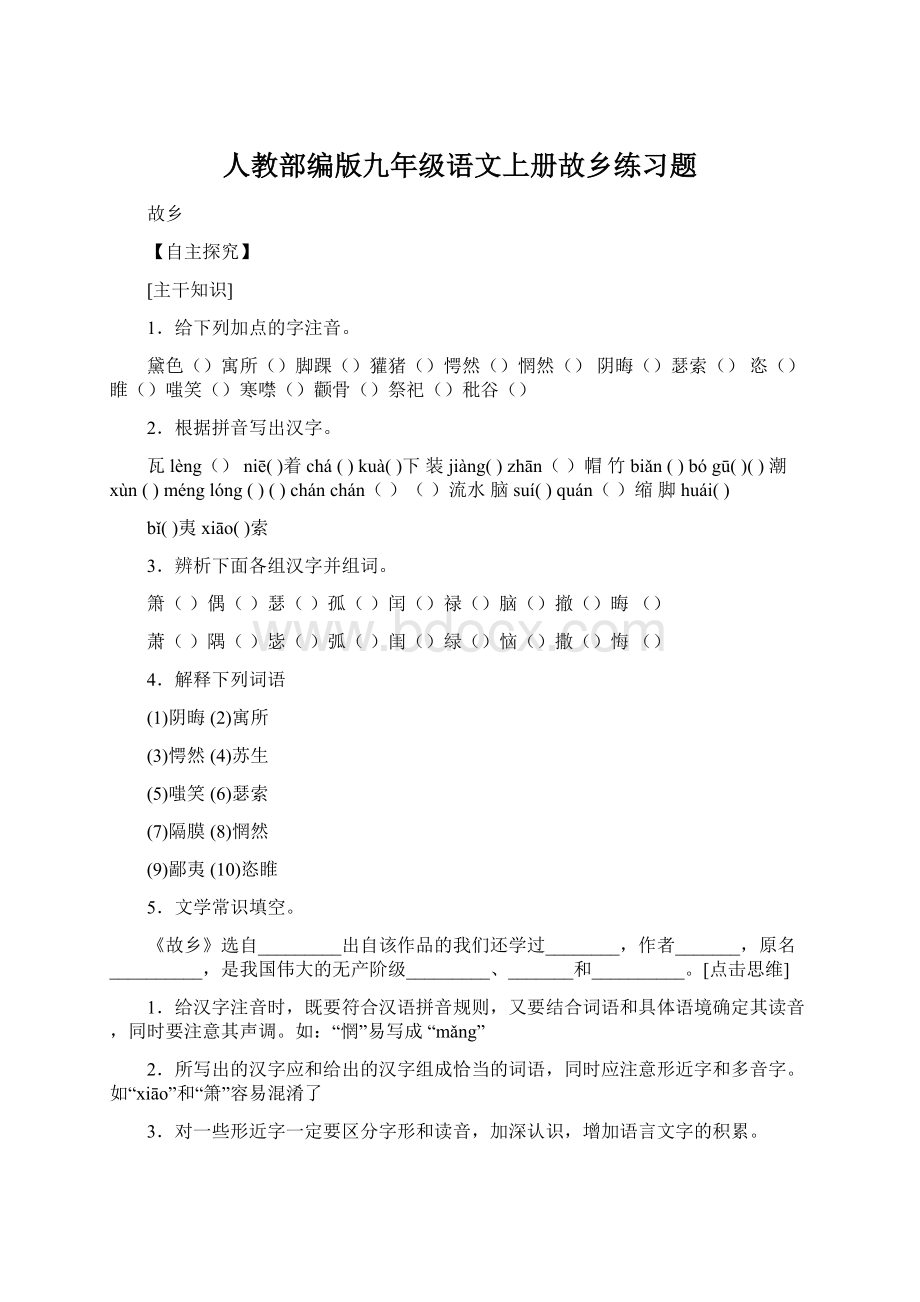

人教部编版九年级语文上册故乡练习题

故乡

【自主探究】

[主干知识]

1.给下列加点的字注音。

黛色()寓所()脚踝()獾猪()愕然()惘然()阴晦()瑟索()恣()睢()嗤笑()寒噤()颧骨()祭祀()秕谷()

2.根据拼音写出汉字。

瓦lèng()niē()着chá()kuà()下装jiàng()zhān()帽竹biǎn()bógū()()潮xùn()ménglóng()()chánchán()()流水脑suí()quán()缩脚huái()

bǐ()夷xiāo()索

3.辨析下面各组汉字并组词。

箫()偶()瑟()孤()闰()禄()脑()撤()晦()

萧()隅()毖()弧()闺()绿()恼()撒()悔()

4.解释下列词语

(1)阴晦

(2)寓所

(3)愕然(4)苏生

(5)嗤笑(6)瑟索

(7)隔膜(8)惘然

(9)鄙夷(10)恣睢

5.文学常识填空。

《故乡》选自_________出自该作品的我们还学过________,作者_______,原名__________,是我国伟大的无产阶级_________、_______和__________。

[点击思维]

1.给汉字注音时,既要符合汉语拼音规则,又要结合词语和具体语境确定其读音,同时要注意其声调。

如:

“惘”易写成“mǎng”

2.所写出的汉字应和给出的汉字组成恰当的词语,同时应注意形近字和多音字。

如“xiāo”和“箫”容易混淆了

3.对一些形近字一定要区分字形和读音,加深认识,增加语言文字的积累。

4.所给的词语是课文中的重点词语,要结合语境理解其含义,有助于对课文思想内容的整体把握和体味作者透过文字表达的思想感情。

5.鲁迅,是中国现代文学的奠基人,在中国现代文学发展史上具有举足轻重的地位,了解他有助于了解现代文学的发展脉络以及其特有的历史意义。

【规律方法】

[理清结构]

本文以“我”回故乡迁居的见闻感受为线索,依据时间的顺序,,按照“回故乡”“在故乡”“离故乡”的情节,可以分为三部分。

第一部分(1—5段):

回故乡,写的是故乡的萧条景象, “我”的复杂心情,交代了“我”回故乡的目的。

第二部分(6—77段):

在故乡,写“我”在故乡的所见、所闻、所忆、所感,重点写了闰土的变化。

第三部分(78—88段):

离故乡,写“我”离开故乡时的种种感触,表达我追求新生活的执著信念。

[语言特色]

本文无论写景状物还是刻画人物,语言简洁、传神而又富有个性。

写景则三言两语就尽现景物神韵如开头眼中所见故乡,“苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村”,只用“苍黄”“横着”“萧索”“荒村”,就写尽了故乡的衰败;写人则寥寥几笔就展示人物的性格,如写与中年闰土重逢,“他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情;动着嘴唇,却没作声。

他的态度终于恭敬起来,分明的叫道:

‘老爷!

……’”千言万语,欲言却又止,无穷感慨,喜极只有生悲,而一声“老爷”让人不得不回到严酷的现实中!

[把握重点]

1.“我的故乡好得多了。

但要我记起他的美丽,说出他的佳处来,却又没影像,没有言辞了。

仿佛也就如此。

于是我自己解释说:

故乡本也如此,—虽然没有进步,也未必有如我所感的悲凉,这只是我自己心情的改变罢了,因为我这次回乡,本没有什么好心绪。

”这一段应如何理解?

20年来“我”思念的故乡是“美丽”的。

她在“我”心中是童年,是大自然,是天真无邪的小伙伴,是一幅“神异的图画”。

而眼前荒凉衰败的故乡景象,无情地粉碎了“我”的“故乡之梦”,一时间记忆中当然也就“没有影像”“没有言辞”了。

明明是故乡衰败不堪,接下去却说“本也如此”。

这是“我”的自我解嘲,自我安慰。

2.“然而我又不愿意他们因为要一气,都如我的辛苦辗转而生活,也不愿意他们都如闰土的辛苦麻木而生活,也不愿意都如别人的辛苦恣睢而生活。

”这一句的议论应怎样理解?

这里否定了三种生活,一种是像“我”那样异地谋生,到处奔波,生活不安定;一种是像闰土那样在生活的重压下贫困艰辛,精神萎靡而麻木;一种是像杨二嫂生活每况愈下而变得尖刻、泼悍和势利。

全句表达了“希望有新的生活”的愿望

3.“我想到希望,忽然害怕起来了。

……现在我所谓希望,不也是我自己手制的偶像么?

只是他的愿望切近,我的愿望茫远罢了。

”这句话的含义是什么?

“我想到希望,忽然害怕起来”,表现了“我”既对“新生活”充满了向往,有对能否实现不免迷惘的真实的思想。

“手制的偶像”比喻“我”的主观愿望。

如果说闰土是用泥制木雕的偶像来麻木自己的话,那么“我”则是用“希望”来安慰自己。

[攻克难点]

1.理解“新生活”的含义。

“新生活”是我们未经生活过的,不同于“我”、闰土、杨二嫂的生活。

实质上就是消除了封建意识造成的人与人之间隔膜的生活。

2.“希望是本无所谓有,无所谓无的。

这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

”应该怎样理解这句话?

这句话比喻确切、含义深刻。

它告诉我们只有希望而不去实践,希望必然落空,等于没有;虽然实现“希望”困难重重,但只要去探索实践,才有实现的可能。

[质询疑点]

关于《故乡》的主题:

《故乡》的主题过去一般认为:

“反映了辛亥革命前后农村破产、农民痛苦生活的现实;同时深刻指出了由于受封建社会传统观念的影响,劳苦大众所受的精神的束缚,人与人之间的冷漠、隔膜;真切的抒发了作者对现实的强烈的不满,希望有新生活的炽热感情。

”茅盾认为《故乡》主题的观点是:

“我觉得这篇《故乡》的中心思想是悲哀那人与人之间的不了解,隔膜。

”此说颇具慧眼,也恰合文章的主要内容,切中肯綮。

【语言基础知识】

1.下列各组加点的字解释有错的一项是( ).

A.寓所(住房) 易主(改换) 阴晦(昏暗)

B.无端(缘故) 恣睢(放纵) 鄙夷(轻视)

C.萧索(冷落) 谋食(谋求) 景况(情况)

D.熟识(熟悉) 心绪(心情) 感化(用行动影响或善意劝导,使人变好)

2.选择下列词语的字音、字形都正确的一组是().

A.恣睢(zìsuī)面颊(xiá)带挈(qì)白皙(xī)

B.耶酥(sū)滑稽(jì)桑梓(xīn)腼(tiǎn)

C.绾发(wǎn)鄙夷(bǐ)抽噎(yē)解元(jiè)

D.栈道(zhàn)秕谷(bǐ)瓦楞(lèng)蓬隙(xì)

3.下列词语字形、加点字释义都正确的是( ).

A.带挈(带,领)不辍劳作(停)

B.热忱(情意)详至案下(详细)

C.存殁(死)不屑致辩(辩解)

D.阴晦(昏暗)相题并论(并且)

4.下列各组加点字注音有误的是( ).

A.五行(xíng)缺土银行(háng)宝藏(zàng)

B.贝壳(ké)地壳(qiào)收藏(cáng)

C.系(jì)裙关系(xì)撒(sā)手

D.嘴唇簿(báo)日薄(báo)西山撒(sā)播

5.结合上下文,解释词语。

(1).时候既然是深冬。

既然:

(2).我也很高兴,因为我早听到闰土这名字,而且知道他和我仿佛年纪,闰月生的,五行缺土,所以他的父亲叫他闰土。

仿佛:

(3).我那时并不知道这所谓猹的是怎么一件东西——便是现在也没有知道——只是无端的觉得状如小狗而很凶猛。

无端:

【语言表达训练】

6.依据课文内容填空。

本文以( )为线索,以( )、( )、( )的顺序组织材料,通过( )的变化,描绘了( )的悲惨景象,揭示了( )的社会根源,表达了作者( )、( )的强烈愿望。

7.选词填空.

(1).渐近故乡时,天气又(A.阴暗B.阴晦C.阴冷)了……

(2).苍黄的天底下,远近(A.横着B.有C.躺着)几个萧索的荒村,没有一些活气。

(3).我到了自家的房外,我的母亲早已(A.准备B.赶忙C.迎着)出来了,接着便(A.跑出B.飞出C.窜出)了八岁的侄儿宏儿。

(4).我竟与闰土(A.隔绝B.隔离C.隔膜)到这地步了。

(5).母亲叫闰土坐,他(A.徘徊B.犹豫C.迟疑)了一回,终于就了座。

8.写出下面句子所用的描写方法.

(1).深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜,其间有一个十一二岁的少年,项带银圈,手捏一柄钢叉,向一匹猹尽力的刺去,那猹却将身一扭,反从他的胯下逃走了。

()

(2).然而圆规很不平,显出鄙夷的神色,仿佛嗤笑法国人不知道拿破仑,美国人不知道华盛顿似的,冷笑说:

“忘了?

这真是贵人眼高……”

“那有这事……我……”我惶恐着,站起来说。

()

9.在故乡,“我”见到了许多人,其中着重写了()和()两个人物,运用()的手法突出了他们二十多年前后的变化。

10.下列括号中依次填入词语正确的一项是()

然而我又不愿意他们因为要一气,都如我的()而生活,也不愿意他们都如闰土的()而生活,也不愿意都如别人的()而生活。

他们应该有()的生活,为我们所未经生活过的。

A.辛苦麻木辛苦展转辛苦恣睢新

B.辛苦展转辛苦麻木辛苦恣睢新

C.辛苦恣睢辛苦展转辛苦麻木与众不同

D.辛苦展转辛苦瓷睢辛苦麻木与众不同

11.作者在本文中都写了哪些人呢?

本篇小说的主人公是谁?

12.下列句子中错别字最多的一项是( ).

A.深蓝的天空中挂着一轮金黄的园月,下边是海边的砂地,都种着一望无际的碧绿的西瓜。

B.我扫出一块空地来,用短棒枝起一个大竹匾,洒下枇谷,看鸟雀来吃厖

C.他脸上虽然刻着许多皱文,却全然不动,仿佛石象一般。

D.这是我们养鸡的器具,鸡可以伸进胫子去啄,狗却不能。

13.下边句子的甲、乙、丙、丁处依次填入的标点符号恰当的一项是( ).

现在我的母亲提起了他,我这儿时的记忆,忽而全都闪电似的苏生过来,似乎看到了我的美丽的故乡了。

我应声说:

(甲)这好极(乙)他(丙)怎样(丁)

A.“ , , ?

”

B.“ 。

, !

?

”

C.“ !

?

?

”

D.“ !

, ——?

……”

【课内同步阅读】

(一)阅读并回答问题。

这来的便是闰土。

虽然我一见便知道是闰土,但又不是我这记忆上的闰土了。

他身材增加了一倍;先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;眼睛也像他父亲一样,周围都肿得通红,这我知道,在海边种地的人,终日吹着海风,大抵是这样的。

他头上是一顶破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着;手里提着一个纸包和一支长烟管,那手也不是我所记得的红活圆实的手,却又粗又笨而且开裂,像是松树皮了。

14.这节文字从( )、( )、( )、( )、( )五个方面对闰土的肖像作了描写,说明闰土( )的生活境遇。

15.文中加线的“这样”指的是()。

16.作者塑造闰土这个形象的目的是什么?

(二)阅读下面的语断,思考并回答问题。

我想到希望,忽然害怕起来。

闰土要香炉和烛台的时候,我还暗地里笑他,以为他总是崇拜偶像,什么时候都不忘却。

现在,我所谓的希望,不也是我自己手制的偶像?

只是他的愿望切近,我的愿望茫远罢了。

我在朦胧中,眼前展开一片海边碧绿的沙地来,上面深蓝色的天空中挂着一轮金黄的圆月。

我想:

希望是本无所谓有,无所谓无的。

这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

17.选文中的“我”指( )

A.主要人物 B.线索人物C.鲁迅D.暗衬人物

18.我想到希望,为什么忽然害怕起来了?

19.“只是他的愿望切近,我的愿望茫远罢了”一句中“切近”“茫远”包含着什么意思?

20.“希望是本无所谓有,无所谓无的”这句话在文中的意思是( )

A.希望有没有都可以B希望没有用C希望在黑暗社会不以实现D不能空有希望

21.“这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路”。

①这句话中“这”指的是( )

A.希望B.希望无所谓有,无所谓无C.生活道路 D.故乡美好景象

②这句话中“成了路”比喻的是( )

A.有了希望B.地上的路C.家乡变得美好D.希望得以实现

22.“希望本是无所谓有,无所谓无的。

这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路”一句该怎样理解?

23.选文刻画人物的方法是( )

A.语言描写B.肖像描写C.行动描写D.心理活动描写

【课外拓展阅读】

生日

(1)三十岁生日,我点燃了五十三支蜡烛。

(2)妻子边找酒瓶边唠唠叨叨地说:

“没听说谁的生日得提前两天过的,害得我哈也来不及准备。

”桌面上摆着生日蛋糕、啤酒、果仁朱古力和许多带壳的炒花生,这最后一样是我母亲生前十分喜爱的食物。

(3)屋里的电灯灭了,烛光的火一齐跳起了“迪斯科”,为它们伴奏的曲子,是我指定的一首由民歌改编的轻音乐曲《天女散花》。

我的眼睛湿润了。

(4)母亲穿着那件深蓝色夹衣坐在藤椅中,她已经病恹恹的,说话要强打起精神,只有脸上慈爱的神色是儿子每时每刻都能从愁容中分辩出来的。

她说:

“明天,是你二十九岁生日,过不过?

”

(5)我的心不禁震颤不已。

母子异地生活多年,我从来就没有记住自己的生日,而它却像( ),定时在母亲的胸怀里撞响。

(6)然而,我不忍心让妈妈为此劳神,她患的是晚期肝癌,千里迢迢投奔到我所在的城市,唯一需要的是治疗和休养。

我说:

“妈,这次不过了吧,已经没这习惯了。

”

(7)母亲的眼光停滞在我身上,良久,又停滞在自己的足尖上,最后她说“()”。

话语里分明藏有叹息和莫名的遗憾。

(8)我们大家对她隐瞒了病情,但是她有了预感,因此,她有遗憾,我们是理解的。

在她病逝之后我才发现,母亲深感遗憾的绝不限于这一点。

给母亲立墓碑时,查阅她的生卒岁月,我吃惊地看到一行字:

“生于一九三四年十二月十四日。

”假如我们也想着母亲祝寿的话,每年母亲的生日恰好是比我的早两天!

(9)我懂得了,可是懂得太迟了。

母亲在最后的日子里惦记着儿子的生日,又何尝不希望儿子关切地问一句,头一次也是最后一次为她的生日作些许表示呢!

可是,儿子竟让她带头莫大的遗憾去了……

(10)妻子和牧牧笑咧咧地入席就座,一个为我斟酒,一个为我切蛋糕。

(11)牧牧举起酒杯,眨眨眼睛,大声说:

“爸爸,庆贺你的生日!

”

(12)我百感交集,本来湿润的眼神更无法睁开了,我将牧牧抱过来骑在膝上,和他头碰头地说“今天不是庆贺,是纪念。

来,牧牧吹蜡烛。

”

(13)牧牧吹一支数一个数,吹到二十支就发现了问题,“怎么这么多呀!

”

(14)儿子和妻子都看看我,眸子里映出不同色调的烛辉。

我对儿子说:

“吹吧,吹完了讲个故事给你听。

”

(15)牧牧吹完了,我当真讲了一个“故事”还告诉他别学“故事”里的那个人。

他听懂没有很难说,但垂头啜泣的妻子肯定是听懂了的。

24.从全文看文章的题目“生日”包含了两方面的内容:

一是指________________、一是指________________

25.从全文看事情发生的时间是________________,原因是________________

26.为下列汉字注音。

(1)恹_______

(2)迢_____(3)眸______(4)啜_____

27.和第

(1)段内容直接呼应的一个段落是:

________________

28.第(3)段中“我的眼睛湿润了”主要原因是________________________________________

29.第(5)段的括号内应填入最恰当的词语是()

A.神圣的使命B.神圣的钟声C.强烈的鼓声

D.强烈的音符

30.联系上下文第(7)段的括号里应填入一句什么话,使之衔接自然()

A.不讲究就算了B.不讲究也可以

C.不讲究就好D.怎能不讲究呢

31.第(7)段说:

“话语里分明藏有叹息和莫名的遗憾。

”第(8)段说:

“儿子竟让她带着莫大的

遗憾去了……”这两句话中加点的词能否互换?

简要说明理由。

____________________________________________________________

32.第(7)段画横线一句表现了母亲怎样的心理?

__________________________________________________________

33.简述第(9)段“我懂了,可是懂得太迟了”一句话的含义

__________________________________________

________________________________________

34.从整体看全文的写作顺序是________________其中也有插叙,插叙是从第________________段到第________________段。

6.我的叔叔于勒

【自主探究】

[主干知识]

1.根据拼音写出汉字。

jié()据duō()嗦zhàn()桥shà()白赔cháng()

mǔ()蛎lán()褛qiào()开chà()异阔chuò()

2.给下面各字注音并记住他们的意思。

拮()拮据,缺少钱。

栈()1养牲畜的竹木栅栏:

马栈2栈道本文用此义3栈房:

货栈。

煞()极,很:

煞费苦心,煞白。

撬()把棍棒或刀、锥等的一头插入缝中或孔中,用力扳(或压)另一头:

撬石头。

牡()雄性的:

牡牛。

蛎()牡蛎:

软体动物,肉柔软,供食用,又能提制蚝油。

也叫蚝。

褴()褛():

指衣服破烂。

3.辨析下列各字并组词。

赚()绰()砺()拮()褛()牡()皱()

谦()踔()蛎()诘()缕()杜()雏()

4.本文选自(),作者是()是()国19世纪后半期著名的批判现实主义作家。

1880年完成了()的创作,轰动了法国文坛。

使他成为一代短篇小说巨匠。

5.通过阅读本文,说说本文主要刻画了那些人物,“我”(即若瑟夫)在文中起何作用?

[点击思维]

1.所写出的汉字应和给出的字组成恰当的词语,并结合课文内容,注意区分多音字和形近字。

如:

“诘”“拮”和“洁”很容易混淆。

2.这是本文中的生字,注音时应结合具体的语境确定其读音,并注意其声调。

记住意思有助于加深对课文内容的理解和把握,

并能提高自己语言文字的运用的水平。

3.对于一些形近字一定要注意区分字形和字音,记住他们能够丰富语言文字的积累。

4.莫泊桑,短短的一生当中,写了6部长篇小说300多个短篇。

他的作品绝大多数是写法国中下层社会的形形色色的人物,这些作品都不同程度的讽刺和揭露资本主义社会的罪恶,尤其是在资产阶级思想腐蚀下的人们的精神的堕落。

5.在初步了解课文内容的基础上,能把握主要人物,提高分析表达能力

【规律方法】

[理清洁构]

本文按照“盼于勒”“赞于勒”“见于勒”“躲于勒”的情节,本文可分为四个部分。

第一部分(第1-4段),故事的开端——盼于勒。

第二部分(第5-19段),故事的发展—赞于勒。

第三部分(第20-47段),故事的高潮—见于勒。

第四部分(第48-49段),故事的结局—躲于勒。

[语言特色]

莫泊桑短篇小说的成就最为突出。

他擅长从平凡琐屑的事物中截取富有典型意义的片断,以小见大的概括出生活的本质。

他的短篇小说侧重描写人情世态,构思布局巧妙,故事情节曲折起伏,善于用精练笔墨揭示人物的内心世界,《我的叔叔于勒》也是这样的一篇小说。

(1).通过人物的语言、行动、表情揭示人物心理,刻画人物性格。

人物的心理描写,有人物内心独白和作者从旁描述等方法。

本文主要是采用作者从旁描述的方法,也就是作者通过对人物的语言、动作、表情的描写,来揭示人物的内心世界,刻画出人物的性格特征。

如写菲利普忽然看见两位先生在请两位打扮漂亮的太太吃牡蛎,他被这种高贵的吃法打动了,”走到其妻子和女儿身边问:

“你们要不要我请你们吃牡蛎?

”菲利普夫人则怕花钱,迟疑不决,“很不痛快地说:

‘我怕伤胃,你只给孩子们买几个好了,可别太多,吃多了要生病的。

”这些语言、动作,揭示了菲利普装阔气好虚荣的心理,菲利普夫人虚伪、爱面子的心理。

(2).本文的构思十分巧妙。

①.选材巧。

这篇小说写的事情很平常,人物也很普通,像于勒这样的在家中挥霍钱财的浪荡子,出外冒险、升降浮沉的人,在资本主义社会屡见不鲜,可以说是见怪不怪了,作者却能在这极为常见的普通人的遭遇里,集中笔墨写出反映当时社会人情冷暖,揭露社会病态的文章,以小见大,以个别见一般。

②.处理安排巧。

本文则着重写人与人之间关系的变化。

随着于勒的暴发与沦落,我们看到的是菲利普夫妇的冷暖炎凉。

作者从解剖一个家庭成员的关系入手,着重描写菲利普夫妇对于勒的态度变化,让我们深刻感受到资本主义社会中“人和人之间除了赤裸裸的冷酷无情的现金交易的利害关系,就再也没有别的联系了”。

③.小说自始至终都有一个“我”存在。

这也是小说构思的特点之一。

“我”是小说事情的叙述者,这里“我”不是主人公,只是以“我”的见闻来展开情节,起着穿线的作用。

④双线交织,情节完整而紧凑。

于勒到美洲前后经济上发生:

穷——富——穷。

伴随于勒经济上的变化,菲利普夫妇对他的态度发生了变化:

撵——盼——怕、躲。

本文情节是由于勒与菲利普夫妇这两条线交织发展构成的,围绕着于勒身世的浮沉来展开菲利普夫妇的态度前后不同的变化。

[把握重点]

(1).本文是如合刻画菲利普夫妇这一形象?

这篇小说以菲利普夫妇对其弟弟于勒前后态度的变化,组成了令人惊叹的情节波澜,通过对菲利普夫妇的语言、动作、神态的描写,去理解他们复杂的内心活动,并把他们在于勒出场前后的言行对比这写。

生动形象地刻画出了他们虚伪、自私、贪婪、冷酷的拜金相。

(2).本文的情节有什么特点?

全文情节总体上是大起大落,这急骤变化,不使人感到突然,却让人感到真切、可信,这就是“曲折”的妙用了。

如开头写了菲利普一家的境况之后,并不忙着介绍于勒,却突然用了一句“可是每星期日……”,像电影的短镜头似的吸引了读者的注意力。

人们不禁要问:

于勒是谁?

他在哪里?

为什么这一家都盼望他回来?

于勒的情况就是用这种曲折的设置悬念的方式引出的。

[攻克难点]

这篇小说的题目是《我的叔叔于勒》,但是对于勒却仅有几笔直接描写,多是侧面写,而对菲利普夫妇的性格刻画用了很多笔墨。

谁是本文的主人公呢?

小说题为《我的叔叔于勒》,于勒却是作为暗线,略写和虚写了他的过去和未来。

他的出现只是在海轮上卖牡蛎那短短的一瞬。

作者把笔墨凝聚在“我”的一家旅游哲尔赛岛在海轮上巧遇于勒这一件事上,集中表现菲利普夫妇对于勒态度的骤然变化上,从而刻画出他们贪婪、自私、势利的性格特征。

小说正是通过刻画菲利普夫妇的性格特征,从而揭示全文主题思想的。

因此,本文的主人公是菲利普夫妇。

[质询疑点]

关于小说主题的理解。

(1).“金钱关系”说:

马克思、恩格斯说:

“资产阶级撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱,把这种关系变成了纯粹的金钱关系。

”“它使人和人之间除了赤裸裸的利害关系,除了冷酷无情的现金交易,就再也没别的联系。

”认为小说同过菲利普夫妇对待亲兄弟于勒前后截然不同的态度的描述,揭示了资本主义人与人之间是赤裸裸的金钱关系。

(2).“同情”说:

小说中约瑟夫给于勒10个小费,心中的默念等细节描写,可以概括出:

小说通过对资本主义社会下层人物—于勒被整个社会遗弃的悲惨命运的描述,寄予了作者最深切的同情和怜悯。

(3).“虚荣”说:

小说通过几件琐细的小事揭示菲利普夫妇的虚荣得近似滑稽的丑态,正是这种强烈的虚荣心使得菲利普夫妇连多看于勒一眼的勇气都没有。

至此,讽刺虚