专项知能检测11.docx

《专项知能检测11.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《专项知能检测11.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

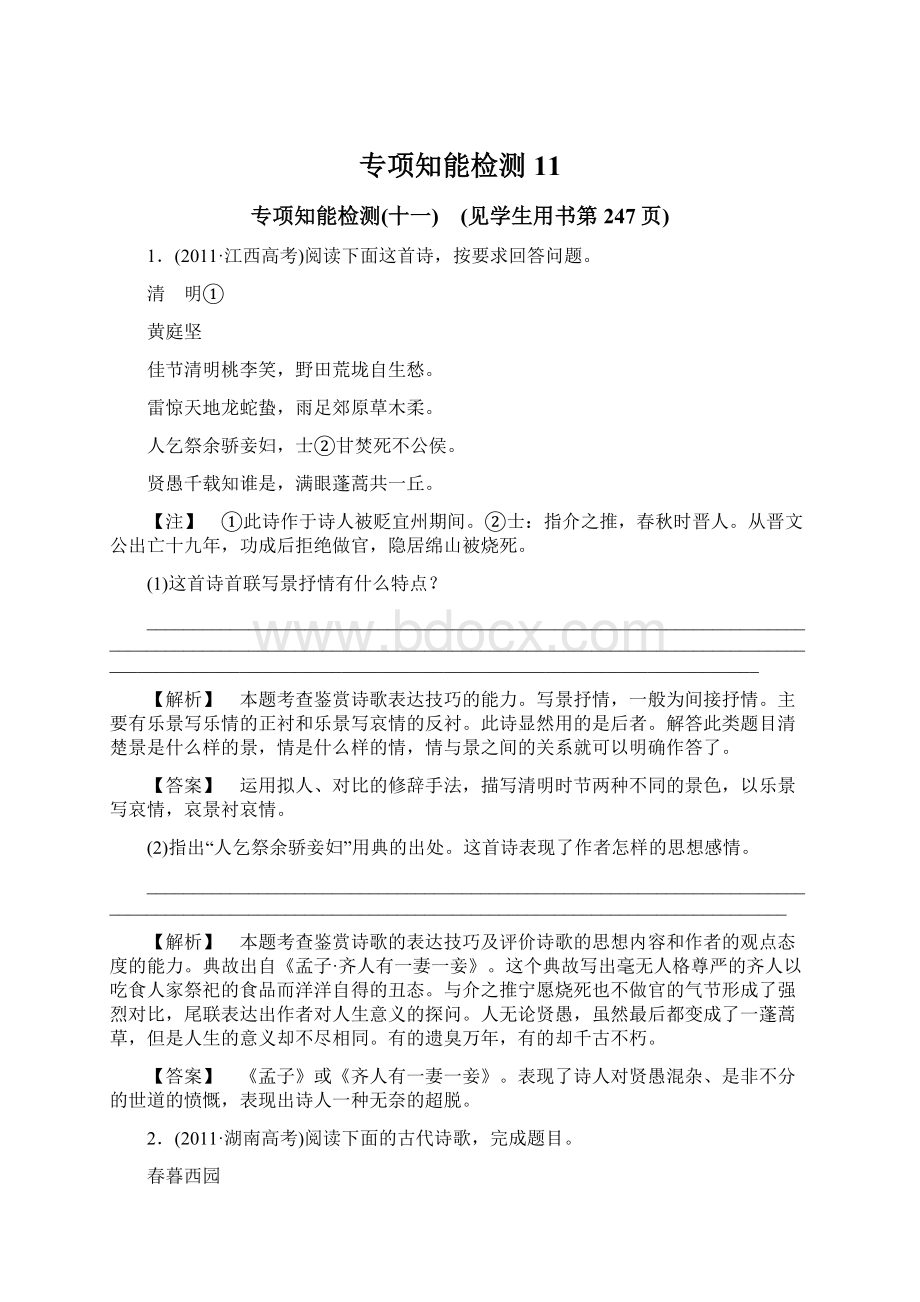

专项知能检测11

专项知能检测(十一) (见学生用书第247页)

1.(2011·江西高考)阅读下面这首诗,按要求回答问题。

清 明①

黄庭坚

佳节清明桃李笑,野田荒垅自生愁。

雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。

人乞祭余骄妾妇,士②甘焚死不公侯。

贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘。

【注】 ①此诗作于诗人被贬宜州期间。

②士:

指介之推,春秋时晋人。

从晋文公出亡十九年,功成后拒绝做官,隐居绵山被烧死。

(1)这首诗首联写景抒情有什么特点?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】 本题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力。

写景抒情,一般为间接抒情。

主要有乐景写乐情的正衬和乐景写哀情的反衬。

此诗显然用的是后者。

解答此类题目清楚景是什么样的景,情是什么样的情,情与景之间的关系就可以明确作答了。

【答案】 运用拟人、对比的修辞手法,描写清明时节两种不同的景色,以乐景写哀情,哀景衬哀情。

(2)指出“人乞祭余骄妾妇”用典的出处。

这首诗表现了作者怎样的思想感情。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】 本题考查鉴赏诗歌的表达技巧及评价诗歌的思想内容和作者的观点态度的能力。

典故出自《孟子·齐人有一妻一妾》。

这个典故写出毫无人格尊严的齐人以吃食人家祭祀的食品而洋洋自得的丑态。

与介之推宁愿烧死也不做官的气节形成了强烈对比,尾联表达出作者对人生意义的探问。

人无论贤愚,虽然最后都变成了一蓬蒿草,但是人生的意义却不尽相同。

有的遗臭万年,有的却千古不朽。

【答案】 《孟子》或《齐人有一妻一妾》。

表现了诗人对贤愚混杂、是非不分的世道的愤慨,表现出诗人一种无奈的超脱。

2.(2011·湖南高考)阅读下面的古代诗歌,完成题目。

春暮西园

高 启

绿池芳草满晴波,春色都从雨里过。

知是人家花落尽,菜畦今日蝶来多。

请任选一个角度赏析本诗。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】 本题考查鉴赏作品的形象、语言和表达技巧以及评价作品的思想内容和作者的观点态度的能力。

角度任选,开放度极大,是本题的最大亮点。

它不再是“问什么答什么”,而是“想什么答什么”,给了考生答题的充分自主权。

角度不外乎四个:

形象、语言、技巧、情感。

(1)从语言的角度:

可分析总体的语言风格;也可抓住“满”“过”“知”等字分析炼字的精当。

(2)从形象的角度:

可联系诗中意象作具体分析;也可以联系写景状物分析虚实相生,动静皆备的特色。

(3)从表达技巧的角度:

可分析白描、渲染、衬托等艺术手法;也可在句法上分析承接的特点。

(4)从评价作品思想内容的角度:

可分析作者对“春暮”的态度,也可评价末句暗点“西园”的用意。

如答案不在以上角度内,但言之成理也可。

【答案】 (示例)高启的这首小诗语言非常注重炼字。

“满”“过”等用得极具艺术含量,传神,感染力强。

“满”,将“晴波”洒满“绿池芳草”的情景写得立体可感。

“晴波”即阳光,它本来是无形的,诗人在这里用一“满”字,就将这无形的东西写得有了形状。

“春色”是诉诸人的视觉的,诗句用一动词“过”,就赋予“春色”以动感,将事物写活了。

3.(2011·湖北高考)阅读下面两首宋诗,完成后面的题目。

登 城

刘 敞

雨映寒空半有无,重楼闲上倚城隅。

浅深山色高低树,一片江南水墨图。

望湖楼晚景

苏 轼

横风吹雨入楼斜,壮观应须好句夸。

雨过潮平江海碧,电光时掣紫金蛇。

(1)两诗均写江南雨景,但景色有异。

《登城》写的是KKKK,《望湖楼晚景》写的是疾风骤雨。

(2)两诗第三句都描写相对静止的画面。

请分别说说它们在原诗结构中的作用。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)以上两首诗,刘诗优美,苏诗壮美。

请结合诗句赏析。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】

(1)《登城》中“半有无”意思是“空中细雨丝丝,若有若无”,与“疾风骤雨”相对,自然是“濛濛细雨”。

(2)“浅深山色高低树”这句诗非常巧妙:

住在江南,自然知道山色浅深是如何的浅深,树高低是怎样的高低,一句话,在心中勾勒出所在的小城四周重重叠叠的小山在微雨后的风姿妙境!

《望湖楼晚景》中的望湖楼,在杭州凤凰山上。

在开头,作者看到一阵横风斜雨,直扑进望湖楼来,很有一股气势,使他陡然产生要拿出好句来夸一夸这种“壮观”的想法,不料这场大雨,来得既急,去得也快,一眨眼间,风已静了,雨也停了。

理解时,要抓住“横风吹雨”“雨过潮平”“电光时掣”等关键词句。

(3)两首诗歌同为写景佳作,赏析时抓住诗人描写的景物,品味景物的特点,结合诗人的诗歌特点,全面赏析。

【答案】

(1)濛濛细雨

(2)①刘诗第三句承接前两句,并与濛濛细雨叠加,以形成下句所云“江南水墨图”意境。

②苏诗第三句从“横风吹雨”转入“雨过潮平”,为描写雷电蓄势。

(3)①刘诗用“雨映寒空半有无”作为背景,用“浅深山色高低树”作为主景,虚实结合,浓淡配置,相互映衬,描绘出“一片江南水墨图”的优美画面。

②苏诗描绘的是由疾风、骤雨、雷电所构成的壮美景观,“横风吹雨”“电光时掣”先后出现,中间插入“雨过潮平”的短暂平静,跌宕起伏,更凸显其壮观。

4.(2010·江西高考)阅读下面这首诗,然后回答问题。

送人归京师①

陈与义②

门外子规啼未休,山村落日梦悠悠。

故园便是无兵马,犹有归时一段愁。

【注】 ①京师:

指北宋都城汴梁。

②陈与义:

南宋初年爱国诗人,河南洛阳人。

(1)指出诗中“子规”意象的含义。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】 本题考查鉴赏诗歌形象的能力。

解答这一问题,需要把握“子规”这一意象的延伸意义。

“子规”即杜鹃鸟,俗称布谷,又名子规、杜宇、子鹃。

传说为蜀帝杜宇的魂魄所化,常夜鸣,声音凄切,故借以抒悲苦哀怨之情。

在高中课文中经常提及“子规”这个意象。

如“又闻子规啼夜月,愁空山”(《蜀道难》),“杜鹃啼血猿哀鸣”(《琵琶行》),“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”(《踏莎行》),“杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪”(《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》),“望帝啼鹃”(《窦娥冤》)。

【答案】 思念故土、有家难归的悲伤。

(2)诗中“故园便是无兵马”与“犹有归时一段愁”是否矛盾?

为什么?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】 本题考查评价文章的思想内容和作者的观点态度的能力。

解答这一问题,需要把握诗人的情感轨迹。

门外子规鸟叫个不停,日落时分在山村中幽梦不断。

即便故园没有战火,但国土沦丧,南北分裂,送友人归京时,触景生情,心中难免生出一段忧国之愁。

诗中有寄托、感慨、讽喻之意,有伤离感乱之情,对于现实表现了强烈的不满。

【答案】 不矛盾。

因为在诗人看来,即便故园没有战火,但国土沦丧,南北分裂,所以送友人归京时,触景生情,心中难免生出一段忧国之愁。

5.(2010·全国高考Ⅱ)阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

梦中作①

欧阳修

夜凉吹笛千山月,路暗迷人百种花。

棋罢不知人换世②,酒阑③无奈客思家。

【注】 ①本诗约作于皇岉元年(1049),当时作者因支持范仲淹新政而被贬谪到颍州。

②传说晋时有一人进山砍柴,见两童子在下棋,于是置斧旁观,等一盘棋结束,斧已烂掉,回家后发现早已换了人间。

③酒阑:

酒尽。

(1)这首诗表现了作者什么样的心情?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】 本题考查对诗歌中作者的情感态度的分析评价能力。

对诗歌思想内容的理解应本着知人论世的原则,结合本诗注释可了解到本诗的创作背景及诗歌的情感基调。

“夜凉”应暗示了作者内心凄凉的心境,而“路暗花迷”则暗示了作者对前途的迷茫,这是因为仕途失意所致;“无奈”“思家”等词语则表现了无可奈何之情和渴望回家之情。

【答案】 表现了①因仕途失意而对前途忧虑和无可奈何的心情;②希望脱离官场返回家乡的心情。

(2)你认为这首诗在写作上有什么特色?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】 本题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力。

分析每句诗的内容,可以看出每句诗都描写了一种场景,所以本诗最明显的写作特色是四个场景组合在一起,一句一个场景;夜、笛、千山月,路、百种花,这些景物表达了作者对前途的迷茫,是以景写情,情景交融;在修辞上使用了工整的对仗。

【答案】 ①一句一个场景;②拟景写情,情景交融;③对仗十分工巧。

6.(2010·安徽高考)阅读下面这首诗,完成

(1)~

(2)题。

岁 暮①

[唐]杜甫

岁暮远为客,边隅还用兵。

烟尘犯雪岭②,鼓角动江城。

天地日流血,朝廷谁请缨?

济时敢爱死?

寂寞壮心惊!

【注】 ①本诗作于唐代宗广德元年(763)末,时杜甫客居阆州(今四川阆中)。

②雪岭:

又名雪山,在成都(今四川成都)西。

雪岭临近松州、维州、保州(均在今四川成都西北),杜甫作本诗时,三州已被吐蕃攻占。

(1)诗人为什么会发出“寂寞壮心惊”的感慨?

请结合全诗作简要分析。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】 本题考查评价诗歌的思想内容和诗人的观点态度的能力,能力层级为D级。

本题在鉴赏过程中,不但要细读本诗,了解诗人境遇、主观志向,明确注释中点明的时局背景,还要做到知人论世,根据平时所学习的杜甫的诗歌,了解杜甫的终生志向,然后进行综合思考,才能不遗漏要点。

【答案】 边境发生战事,时局艰危,朝廷中无人为国分忧;岁末暮年,漂泊异地,政治上被冷落,孤独寂寞;诗人崇高的责任感、强烈的爱国感情与其艰难的处境、报国愿望的难以实现形成巨大反差。

(2)这首诗使用了多种表达技巧,请举出两种并作赏析。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】 本题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力,能力层级为D级。

颔联“烟尘”代指边境战事,已经延及雪岭,军中鼓角声声撼动江城,可见局势危急,且对仗工整。

颈联“天地”极言范围之广,程度之深。

作者不写将士流血,不写百姓流血,而是天地在流血,表达了作者强烈的愤慨、忧戚。

“请缨”运用了《汉书·终军传》中“终军请缨”的典故,丰富了诗文的内涵。

作者有一腔报国热情,哪里会贪生怕死呢?

反问句式加强了作者报效朝廷、建功立业的感情表达。

【答案】 借代,如“烟尘”代指边境战争;与后文“鼓角”相应,从视觉和听觉两方面突出了战争的紧张,渲染了时局的艰危。

用典,如“请缨”,典出《汉书·终军传》;在诗句中暗示朝中无人为国分忧,借以表达诗人对国事的深深忧虑。

7.(2010·湖北高考)阅读下面这首宋词,然后回答问题。

鹊桥仙·七夕

范成大

双星良夜,耕慵织懒,应被群仙相妒。

娟娟月姊满眉颦,更无奈风姨吹雨。

相逢草草,争①如休见,重搅别离心绪。

新欢不抵旧愁多,倒添了新愁归去。

【注】 ①争:

怎。

(1)对于牛郎织女鹊桥相会,此词说“新欢不抵旧愁多,倒添了新愁归去”,而秦观说“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”。

请简要分析二者所表达的感情侧重点有何不同。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】 本题考查鉴赏诗歌思想感情的能力,能力层级为D级。

解答此题,首先要对两词的具体内容进行分析,全面概括出词中所蕴含的思想感情。

在此基础上进行比较,抓住二者的差异点分条阐释。

此词感情悲伤,认为见面的欢喜抵不上原来的离愁,随着离别又添了新的离别的悲伤,感情侧重于相见前后的悲伤,只看到了消极的方面;秦词写深沉的爱情,认为感情只要是长久,就不在乎是否日夜相守,是对离别人的劝慰,侧重于表现情感之深,态度积极。

【答案】 范词重点强调别离的旧愁与新愁:

旧愁未去,新愁又添,虽有新欢,却不抵思念愁苦。

秦词重点强调感情的坚贞与长久:

虽然相逢短暂,但只要感情真挚,不在乎朝暮厮守。

(2)此词多处采用了对比衬托的艺术表现方法,请举出两例并结合作品赏析。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】 本题考查鉴赏诗歌的表现技巧的能力。

解答此题,一是要找到诗词对比衬托手法的运用所在,二是要说出使用后所达到的艺术效果。

分析得当,言之成理即可。

【答案】 ①通过“群仙相妒”(具体表现为“月姊满眉颦”和“风姨吹雨”)反衬“双星良夜”的美好。

②通过“旧愁多”与“新欢”少(“相逢草草”)的对比来表达“双星良夜”相逢的短暂。

③通过“重搅别离心绪”或“相逢草草”的“新欢”来反衬“归去”时所增添的“新愁”,以凸显两人感情的真挚和深沉。

8.(2010·重庆高考)阅读下面这首词,然后回答问题。

菩萨蛮·北固题壁

[清]郭麟

青天欲放江流去,青山欲截江流住。

侬也替江愁,山山不断头。

片帆如鸟落,江住侬船泊。

毕竟笑山孤,能留侬住么!

(1)简析“片帆如鸟落,江住侬船泊”中“住”字的含意。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】 本题考查鉴赏诗歌语言的能力。

简析“住”字的含义,因为本题后面没有标注,也没有对作者的身世进行介绍,所以我们只能从原诗中把握作者由“愁”而“喜”的感情变化。

“住”字的含义也就被理解为它在原诗中所表达出的具体意思或它写出了什么。

联系上下文语境,我们可以“还原”出当时情景:

远处的帆船就像飞鸟一样停落下来,作者的船只停泊却让作者感到江水停止了流动,实际上写出水流平缓之状。

【答案】 “住”字写出了因看不见江水流动而产生的错觉,也形象地表现出水流平缓之状。

(2)词的上阕说“侬也替江愁”,下阕说“毕竟笑山孤”。

“愁”与“笑”是否矛盾?

为什么?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】 本题考查对诗歌语言和思想内容的鉴赏评价的能力。

解答本题要结合全词的内容来理解。

作者“愁”的是“青山欲截江流”且“山山不到头”,连绵的山峰阻拦让作者为江流而愁。

最后作者情感发生了变化,他笑山的孤弱无力,一个反问“能留侬住么”借江水不能留住自己表达青山毕竟截不住江流,感情由“愁”而“喜”。

【答案】 不矛盾。

从“愁”到“笑”,表现了作者主观感受的变化。

作者先为群山重叠似乎要截住江流而愁,然后,又为青山毕竟截不住江流而喜,故笑。

9.(2010·四川高考)阅读下面的宋词,然后回答问题。

减字木兰花

向子讠垔[注]

斜红叠翠,何许花神来献瑞。

粲粲裳衣,割得天孙锦一机。

真香妙质,不耐世间风与日。

着意遮围,莫放春光造次归。

【注】 向子讠垔,官至户部侍郎,因反对秦桧议和而被免官。

(1)“斜红叠翠”一句,“红”“翠”和“斜”“叠”对春景的描写各有其妙,请简要分析。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】 本题考查鉴赏诗歌语言的能力。

分析这一问题,需要从“炼字”的角度,分析选字在句中的意思、运用的修辞手法或表现手法,及其在全词结构、表现主题情感意境方面的作用。

答题时不能孤立地去分析,要结合全词的意境、情感来分析。

【答案】 “红”“翠”点明了花叶的色彩,以“红”借代花,以“翠”借代叶,含蓄而形象。

“斜”“叠”描写花叶的形态,“斜”字描绘出花朵的多姿,“叠”字则凸显了枝叶的繁密。

(2)本词隐含了怎样的伤感之情?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】 本题考查鉴赏诗歌中作者思想感情的能力。

作者在这首词中为我们描绘了一幅春日百花争艳的迷人图景。

写得艳丽浓郁,光彩照人,真可谓字字珠玑,行行锦绣。

但结合作者身世遭遇来分析,言语深处,隐然有伤感意。

答题时必须扣紧这一感情脉络。

【答案】 既有对自然“风与日”摧残百花的伤感,又有对社会“风与日”摧残香花所喻君子的伤感。

10.(2010·北京高考)读下面这首诗,完成

(1)~

(2)题。

古风(其三十九)

李 白

登高望四海,天地何漫漫。

霜被群物秋,风飘大荒寒。

荣华东流水,万事皆波澜。

白日掩徂晖①,浮云无定端。

梧桐巢燕雀,枳棘②栖鹓鸾③。

且复归去来,剑歌行路难。

【注】 ①徂晖:

落日余晖。

②枳棘:

枝小刺多的灌木。

③鹓鸾:

传说中与凤凰同类,非梧桐不止,非练食不食,非醴泉不饮。

(1)下列对本诗的理解,不正确的一项是( )

A.前四句,写诗人登高望远,看到天高地阔、霜染万物的清秋景象,奠定了全诗昂扬奋发的基调。

B.诗中“荣华东流水”与李白《梦游天姥吟留别》中的“古来万事东流水”表达的意思有相似性。

C.七、八句借助于描写白日将尽、浮云变幻的景象,形象而含蓄地表达了诗人对世事人生的感受。

D.九、十句的意思是本应栖息于梧桐的鹓鸾竟巢于恶树之中,而燕雀却得以安然地宿在梧桐之上。

【解析】 “奠定了全诗昂扬奋发的基调”有误。

前四句,诗人登高望远,看到的是秋霜覆盖,万物凋零,北风飘拂,原野荒寒,奠定了全诗悲凉低沉的感情基调。

【答案】 A

(2)结合全诗,简述结尾句“剑歌行路难”所表达的思想感情。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】 前四句写景,萧条低沉,为下文抒情张本。

中间四句“东流水”“无定端”表达时光易逝、世事多变的感叹。

九、十句雀占鸾位,表达小人得势、壮志难抒的慨叹。

【答案】 ①对荣华易逝、世事多舛的人生境遇的感慨。

②对黑白颠倒、小人得志的社会现实的不满。

③对怀才不遇、壮志难酬的自身遭际的激愤。

11.(2010·天津高考)阅读下面两首唐诗,按要求作答。

峡口送友人

司空曙

峡口花飞欲尽春,天涯去住泪沾巾。

来时万里同为客,今日翻成送故人。

送蜀客

雍 陶

剑南风景腊前春,山鸟江风得雨新。

莫怪送君行较远,自缘身是忆归人。

(1)《峡口送友人》一诗描写了什么时节的景色?

它是通过哪个意象表达出来的?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】 本题考查对古代诗歌内容的概括赏析的能力。

司诗第一句“花飞欲尽春”即已明示:

峡口飞花飘荡,已是暮春时节。

“飞花”“尽春”为诗中常见意象。

【答案】 暮春 飞花

(2)两首诗在抒发送别之情的同时,还表达了什么共同的情感?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________