部编初中七年级上册语文文言文.docx

《部编初中七年级上册语文文言文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部编初中七年级上册语文文言文.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

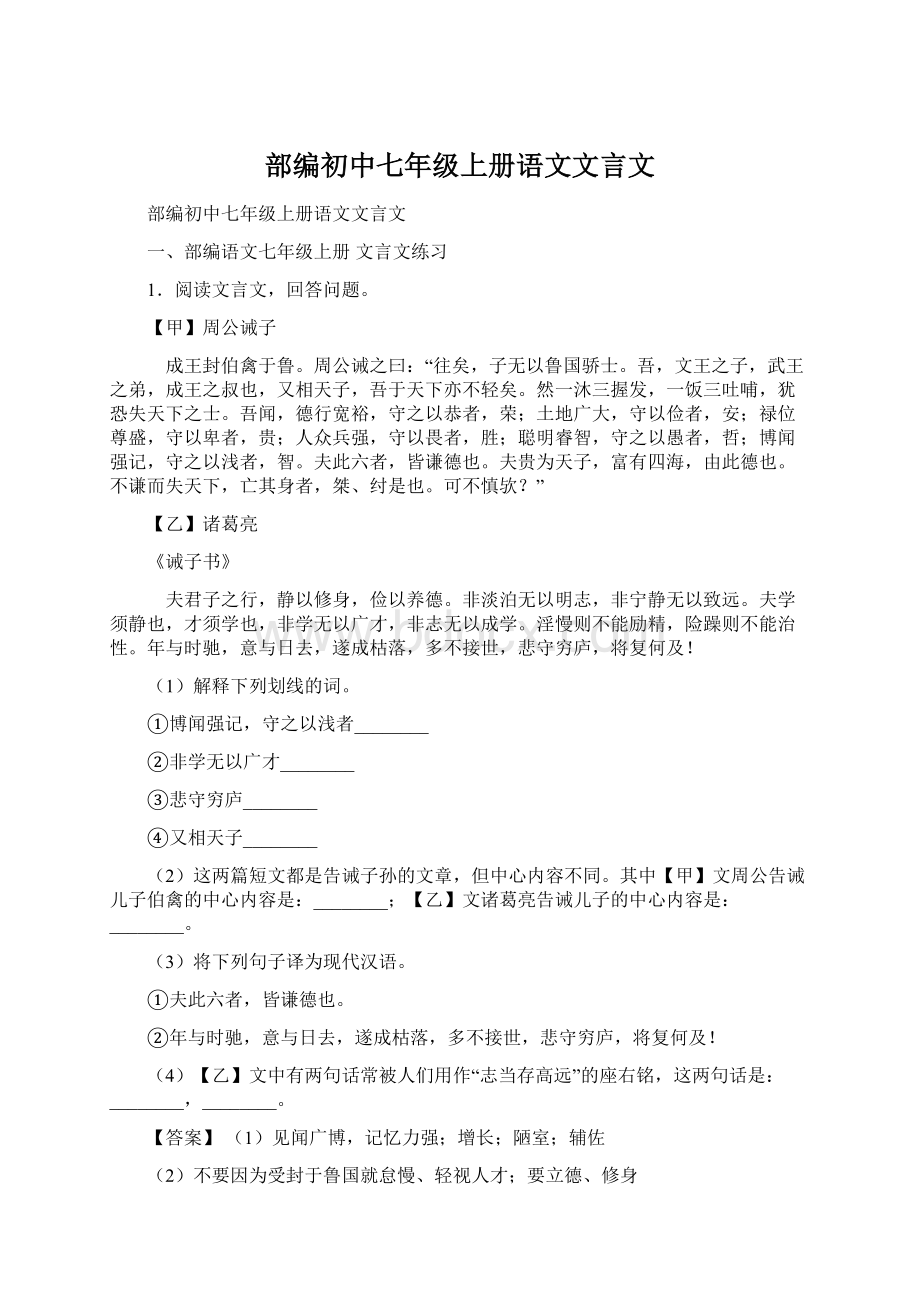

部编初中七年级上册语文文言文

部编初中七年级上册语文文言文

一、部编语文七年级上册文言文练习

1.阅读文言文,回答问题。

【甲】周公诫子

成王封伯禽于鲁。

周公诫之曰:

“往矣,子无以鲁国骄士。

吾,文王之子,武王之弟,成王之叔也,又相天子,吾于天下亦不轻矣。

然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。

吾闻,德行宽裕,守之以恭者,荣;土地广大,守以俭者,安;禄位尊盛,守以卑者,贵;人众兵强,守以畏者,胜;聪明睿智,守之以愚者,哲;博闻强记,守之以浅者,智。

夫此六者,皆谦德也。

夫贵为天子,富有四海,由此德也。

不谦而失天下,亡其身者,桀、纣是也。

可不慎欤?

”

【乙】诸葛亮

《诫子书》

夫君子之行,静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(1)解释下列划线的词。

①博闻强记,守之以浅者________

②非学无以广才________

③悲守穷庐________

④又相天子________

(2)这两篇短文都是告诫子孙的文章,但中心内容不同。

其中【甲】文周公告诫儿子伯禽的中心内容是:

________;【乙】文诸葛亮告诫儿子的中心内容是:

________。

(3)将下列句子译为现代汉语。

①夫此六者,皆谦德也。

②年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(4)【乙】文中有两句话常被人们用作“志当存高远”的座右铭,这两句话是:

________,________。

【答案】

(1)见闻广博,记忆力强;增长;陋室;辅佐

(2)不要因为受封于鲁国就怠慢、轻视人才;要立德、修身

(3)①这六点都是谦虚谨慎的美德。

②(如果)年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而消失,最终就会像枯枝落叶般一天天衰老下去。

这样的人大多对社会没有任何贡献,只有悲伤地困守在自己的穷家破舍里,又怎么来得及!

(4)非淡泊无以明志;非宁静无以致远

【解析】【分析】

(1)①句意为:

见闻广博,记忆力强,却用浅陋来保持,这是聪明。

博闻:

见闻广博,记忆力强;

②句意为:

如果不刻苦学习就不能增长自己的才干。

才:

才干;

③句意为:

等到悲凉地守着贫穷的小屋。

庐:

陋室;

④句意为:

又身兼辅助天子的重任。

相:

辅佐;

(2)阅读甲文,了解内容可知,诸葛亮告诫儿子的中心内容是:

要立德、修身;乙文周公告诫儿子伯禽的中心内容是:

不要因为受封于鲁国就怠慢轻视人才。

(3)①重点词有:

博闻强记,见闻广博,记忆力强。

浅,浅陋。

句意为:

见识广博,并用浅陋来保有它的人,必定智慧。

②重点词有:

夫,句首发语词,不翻译;才,才能。

句意为:

要学得真知必须使身心在宁静中研究探讨,人们的才能是从不断的学习中积累起来的。

(4)甲文中有两句话常被人们用做“志当存高远”的座右铭,这两句话是:

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

故答案为:

⑴见闻广博,记忆力强;增长;陋室;辅佐;

⑵不要因为受封于鲁国就怠慢、轻视人才;要立德、修身;

⑶①这六点都是谦虚谨慎的美德。

②(如果)年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而消失,最终就会像枯枝落叶般一天天衰老下去。

这样的人大多对社会没有任何贡献,只有悲伤地困守在自己的穷家破舍里,又怎么来得及!

⑷非淡泊无以明志;非宁静无以致远;

【点评】⑴作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

学生一要注重平时的积累,结合所学课文语境积累常用的实词的意思和所运用的具体语境以及所属词性或语法功能;二要关注所做试题选文的语境,以及所给比较选项的语境,在具体语境下理解比较,即可得出答案;

⑵本题考查学生对文言文内容的理解与分析的能力。

解答此题的关键是在理解课文内容的基础上来分析即可;

⑶本题考查重点句子的翻译,做该题时,要忠于原文、不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅。

注意重点字词以及常见句式的翻译,以直译为主,意译为辅;

⑷本题考查学生对文言文内容的理解与分析的能力。

答题时需要通晓全文大意即可。

2.阅读下面的文言文,完成下列小题。

陈元方年十一时,候①袁公。

袁公问曰贤家君在太丘远近称之何所履行②?

元方曰:

“老父在太丘,强者绥③之以德,弱者抚之以仁,恣其所安,久而益敬。

”袁公曰:

“孤④往者尝为邺令,正行此事。

不知卿家君法孤,孤法卿父?

”元方曰:

“周公、孔子,异世而出,周旋动静,万里如一。

周公不师孔子,孔子亦不师周公。

”

【注】①候,拜访,问候。

②履行,实践,做。

③绥,安,安抚。

④孤,封建时代王侯对自己的谦称。

(1)从《现代汉语词典》提供的部分义项中,为下列加点字选择意思正确的一项。

例句

义项

①卿家君法孤________

A.法令,制度;B.方法,做法;

C.效法,仿效;D.标准,法则。

②久而益敬________

A.更加;B.增加;C.好处。

③孤往者尝为邺令________

A.经历、体验;B.曾经;C.吃一点试试

④周公不师孔子________

A.传授知识的人;B.仿效,学习;

C.军队;D.掌握专门学术或技艺的人。

(2)请用/给文中划线的句子断句。

(断3处)

袁公问曰贤家君在太丘远近称之何所履行

(3)用现代汉语翻译画线的句子。

周公、孔子,异世而出,周旋动静,万里如一。

(4)你认为元方所说的“周公不师孔子,孔子亦不师周公”的言外之意是什么?

【答案】

(1)C;A;B;B

(2)袁公问曰/贤家君在太丘/远近称之/何所履行

(3)周公、孔子生在不同时代,他们的礼仪举止,虽然相隔遥远,却是那么一致。

(4)言外之意就是:

周公没有效仿孔子,孔子也没有效仿周公。

也就是说:

“家父没有效仿袁公,袁公也没有效仿家父。

”

【解析】【分析】

(1)①句翻译:

你的父亲学我,故选C。

②句翻译:

久而久之,大家就对他老人家更加敬重。

故选A。

③翻译:

我曾经也当过邺县县令。

故选B。

④翻译:

周公没有学孔子。

故选B。

(2)根据句意:

袁公问:

“你贤良的父亲在太丘做官,远近的人都称赞他,他到底做了些什么事情?

”故句子划分为:

袁公问曰/贤家君在太丘/远近称之/何所履行。

(3)注意下列字词的翻译,如:

周旋动静:

这里指思想和行动。

(4)“此事”指强者绥之以德,弱者抚之以仁,恣其所安。

现代话就是:

对强者用德行去安抚;对弱者用仁慈去体恤,让人们做心安理得的事,言外之意就是:

周公没有效仿孔子,孔子也没有效仿周公。

也就是说:

“家父没有效仿袁公,袁公也没有效仿家父。

”借周公和孔子没有相互效法的例子,暗示袁公和自己父亲并不存在谁效法谁的问题,既尊重了袁公,又维护了父亲的尊严,顾全了双方的面子。

故答案为:

(1)C、A、B、B

(2)袁公问曰/贤家君在太丘/远近称之/何所履行

(3)周公、孔子生在不同时代,他们的礼仪举止,虽然相隔遥远,却是那么一致。

(4)言外之意就是:

周公没有效仿孔子,孔子也没有效仿周公。

也就是说:

“家父没有效仿袁公,袁公也没有效仿家父。

”

【点评】

(1)本题考查对文言实词一词多义的理解辨析。

多义词是具有几个彼此不同而又相互关联的意义的词,这些意义是同属一个本义(基本意义)的转义,引申、派生或衍生意义。

解答本题,先读一读句子,在理解句意的基础上提取出划线字的语境义,再对照义项选择即可。

(2)本题考查文言断句能力。

理解内容和断句是紧紧相关联的,熟读精思、理解大意是正确断句的前提,因为读不懂就断不好,所以先读一读句子,体会语感节奏,分析句子成分后再谨慎短句。

(3)本题考查翻译文言句子的能力。

翻译文言文的方法有直译和意译两种。

注意:

保留古今相同的词和专有名词,如人名、地名、朝代名、国名、官职、年号、某些典章等;删去一些只起语法作用,没有实际意义的虚词。

(4)本题考查对文言文内容的理解。

周公、孔子生在不同时代,虽然相隔遥远,但他们的所作所为却是那么一致。

周公不效法孔子,孔子也不效法周公。

据此思考言外之意即可。

【附参考译文】

陈元方十一岁的时候,去拜会袁绍。

袁公问:

“你贤良的父亲在太丘做官,远近的人都称赞他,他到底做了些什么事情?

”元方说:

“我父亲在太丘,对强者用德行去安抚;对弱者用仁慈去安抚,让人们心安理得地做事,久而久之,大家就对他老人家更加敬重。

”袁公说:

“我曾经也当过邺县县令,正是做这样的事情。

不知是你的父亲学我,还是我学你的父亲?

”元方说:

“周公、孔子生在不同时代,虽然时间相隔遥远,但他们的行为却是那么一致。

周公没有学孔子,孔子也没有学周公。

”

3.阅读下面的文言文,完成下列小题。

狼

一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。

途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。

一狼得骨止,一狼仍从。

复投之,后狼止而前狼又至。

骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。

顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。

屠乃奔倚其下,弛担持刀。

狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。

久之,目似瞑,意暇甚。

屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。

方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。

身已半入,止露尻尾。

屠自后断其股,亦毙之。

乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?

止增笑耳。

(1)下列句子中加下划线词的用法相同的一组是( )

A. 两狼之并驱如故 亦毙之

B. 意将隧入以攻其后也 其一犬坐于前

C. 狼不敢前 吾日三省吾身

D. 以刀劈狼首 静以修身

(2)用现代汉语写出下面句子的意思

禽兽之变诈几何哉?

止增笑耳。

(3)结尾一段运用了何种表达方式?

结尾是对狼及像狼一样的恶势力的讽刺嘲笑,但换个角度,它又告诉“人”什么呢?

【答案】

(1)B

(2)禽兽的诡诈手段能有多少啊?

只是增加笑料罢了。

(3)议论。

对待像狼一样的恶势力,不能幻想妥协,必须敢于斗争,善于斗争,才能取得胜利。

【解析】【分析】

(1)A.之:

助词,用在主谓之间,取消句子独立性/之:

代词;B.隧:

词类活用,名词作状语,意为“从隧道”/犬:

词类活用,名词作状语,意为“像狗一样”;C.前:

词类活用,名词作动词,意为“上前”/日:

副词,每天;D.以:

用/以:

表示目的,相当于“来”。

故选B。

(2)此句中重点的词有:

变诈,巧变诡诈;几何,多少,这里是“能有多少”的意思;止,通“只”,意为“仅,只”。

(3)“禽兽之变诈几何哉?

止增笑耳”表明了作者的观点,即再狡猾的狼也会败给智慧的人,因此是议论的表达方式。

谈启示,首先要理解文章内容,然后联系实际来谈启示。

作者记述了贪婪、凶狠、狡诈的狼自取灭亡的故事,然后结合实际,谈除了从狼的所作所为得到启示外,还可以从屠户的所作所为得到启示:

我们在实际生活中,面对像狼一样的恶势力,不能心存幻想,一定要勇于斗争,善于斗争,才能取得胜利。

故答案为:

⑴B;

⑵禽兽的诡诈手段能有多少啊?

只是增加笑料罢;

⑶议论。

对待像狼一样的恶势力,不能幻想妥协,必须敢于斗争,善于斗争,才能取得胜利。

【点评】⑴本题考查辨析一词多义,文言词语的用法和含义是中考的常考题,一词多义现象在文言文中相当常见,有些词所包含的意义不只一个,在不同的语言环境中表示不同的意思。

⑵本题考查翻译语句的能力,答题时应注意,翻译一直译为主,意译为辅,直译落实重点字词,不能遗漏,句意要通顺们还要注意通假字、古今异义、词类活用、一词多义等特殊用法的词语。

⑶本题第一问考查表达方式,常见表达方式有:

记叙、议论、描写、说明、抒情。

文章的最后一段是作者对狼的行为的看法,属于议论。

第二问考查概括文章的主旨,题目提示换个角度,可以从“屠夫”的角度,屠夫一开始忍让,狼仍然不满足,直到最后奋起反抗,终于取得胜利。

【参考译文】

一个屠户傍晚回来,担子里的肉已经卖完了,只剩下骨头。

屠户半路上遇到两只狼,紧跟着(他)走了很远。

屠户感到害怕,把骨头扔给狼。

一只狼得到骨头就停止了,另一只狼仍然跟从。

屠户再次扔骨头,较晚得到骨头的狼停住了,之前获得骨头的狼又跟上来了。

骨头已经没有了,可是两只狼像原来一样一起追赶屠户。

屠户感到处境危急,担心前面后面受到狼攻击。

他往旁边看了看发现田野中有个麦场,麦场的主人把柴草堆积在里面,覆盖成小山似的。

屠户于是跑过去倚靠在柴草堆下,卸下担子拿起屠刀。

两只狼不敢上前,瞪眼朝着屠户。

一会儿,一只狼径直走开了,另一只狼像狗一样蹲坐在前面。

过了一会儿,蹲坐在那里的那只狼的眼睛好像闭上了,神情悠闲得很。

屠户突然跳起来,用刀砍狼的头,又连砍了几刀把狼杀死。

他刚刚想离开,转身看柴草堆后面,另一只狼正在挖洞,想要从柴草堆中打洞来从后面攻击屠户。

狼的身体已经钻进去一半,只露出屁股和尾巴。

屠户从后面砍掉了狼的后腿,这只狼也被杀死了。

他才领悟到前面的狼假装睡觉,原来是用来诱引敌人的。

狼也是狡猾的,而眨眼间两只狼都被杀死了,禽兽的欺骗手段能有多少啊!

只是增加笑料罢了。

4.阅读下面的文言文,完成下列小题。

陈太丘与友期行

陈太丘与友期行,期日中。

过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:

“尊君在不?

”答曰:

“待君久不至,已去。

”友人便怒曰:

“非人哉!

与人期行,相委而去。

”元方曰:

“君与家君期日中。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引之。

元方入门不顾。

(1)解释下列加下划线词语的意思。

①与友期行________

②相委而去________

③下车引之________

(2)把文中画线句子翻译成现代汉语。

①过中不至,太丘舍去,去后乃至。

②君与家君期日中。

日中不至,则是无信。

(3)下列对内容的理解,不正确的一项是( )

A. “期日中,过中不至”这一句话点明了不守信用的人是客而不是陈太丘。

B. 元方小小年纪就能驳倒客人,客人致歉后,元方喜不自禁,头也不回地走进屋内。

C. 客人以“下车引之”表示认错,说明客人有知错能改的精神。

D. “尊君”“家君”,前者是敬辞,对别人父亲的一中尊称;后者是谦辞,是对人称自己的父亲。

【答案】

(1)约定;离开;拉,牵拉

(2)①过了中午还没到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。

②您与我父亲约在正午。

正午您没到,就是不讲信用。

(3)B

【解析】【分析】

(1)此题注意一词多义词,“期”:

约定。

“去”:

“离开”。

所以千万不要以今释古。

理解好上下文内容是作答的关键。

(2)本题注意“舍,放弃。

去,离开。

乃,才。

期,约定。

”等字词的翻译。

(3)B项错误,并不是喜不自禁。

故答案为:

⑴约定;离开;离开

⑵①过了中午还没到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。

②您与我父亲约在正午。

正午您没到,就是不讲信用。

⑶B

【点评】】⑴本题考查对常见文言词语意义的理解及知识的迁移能力。

解答此题要结合句子进行理解,词语的意思可根据知识的积累结合原句进行推断,考生在平时要注意对常见文言词语进行积累。

注意对文言词语的特殊用法:

通假字、词类活用、古今异义等的掌握。

⑵本题考查的是重点句子的翻译。

解答此题要遵循翻译的原则,掌握翻译的方法,要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅,翻译时要注意重点词语和常见句式的正确理解。

⑶本题考查文章内容的理解和辨析能力。

考生要读懂文章,理解文章的内容,对选项逐项审读,仔细辨析,判断正误。

【参考译文】

陈太丘跟一位朋友约定一同出门,约好正午时碰头。

正午已过,不见那朋友来,太丘不再等候就走了。

太丘走后,那人才来。

太丘的长子陈元方那年七岁,当时正在门外玩。

那人便问元方:

“你爸爸在家吗?

”元方答道:

“等你好久都不来,他已经走了。

”那人便发起脾气来,骂道:

“真不是东西!

跟别人约好一块儿走,却把别人丢下,自个儿走了。

”元方说:

“您跟我爸爸约好正午一同出发,您正午不到,就是不讲信用;对人家儿子骂他的父亲,就是失礼。

”那人感到惭愧,便从车里下来,想跟元方握手,元方连头也不回地走进了自家的大门。

5.阅读下面的文段,回答问题。

(甲)夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

——《诫子书》

(乙)孙叔敖疾,将死,戒其子曰:

“王数封我矣,吾不受也。

为我死,王则封汝,必无受利地。

楚、越之间有寝之丘者;此其地不利,而名甚恶。

荆人畏鬼,而越人信禨①。

可长有者,其为此也。

”孙叔敖死王果以美地封其子而子辞,请寝之丘,故至今不失。

孙叔敖之知,知不以利为利矣。

知以人之所恶为已之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

——《孙叔敖戒子》

【注释】①禨:

(jī):

迷信鬼神,向鬼神求福。

(1)下列加下划线词语解释不正确的一项是( )

A. 王数封我矣 多次,屡次

B. 必无受利地 一定

C. 知以人之所恶 恶劣

D. 孙叔敖之知 通“智”智慧

(2)用“/”给文中画横线的句子断句。

(限断两处)

孙叔敖死王果以美地封其子而子辞

(3)翻译句子。

①非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

②孙叔敖之知,知不以利为利矣。

(4)这两篇文章同为劝解儿子的书信,但是目的不同。

甲文诸葛亮写信的目的是劝诫儿子________,________ 乙文孙叔敖写信的目的是劝诫儿子________。

【答案】

(1)C

(2)孙叔敖死/王果以美地封其子/而子辞

(3)①不恬静寡欲无法明确志向,不排除外来干扰无法达到远大目标。

②孙叔敖的智慧,在于明白不拿眼前利益作利益。

(4)静以修身;俭以养德(自己的话来说也对);不要去接受王给的肥沃的封地,而是要选择贫瘠而又名声差的封地。

【解析】【分析】

(1)C项“恶”意思是“厌恶”。

(2)这句话意思是:

孙叔敖死后,楚王果然把肥美的土地赐给他的儿子,但是孙叔敖的儿子谢绝了。

根据句子意思划分节奏即可。

(3)本题翻译需注意,非:

不是;致:

到达;第一个“知”:

通“智”,智慧;第二个“知”,明白。

(4)《诫子书》的中心内容是“静以修身,俭以养德”,即文章的开头的第一句话;乙文的中心句句是文章的最后一句话“知以人之所恶为己之所喜”。

据此分析提炼或概括作答即可。

故答案为:

⑴C;

⑵孙叔敖死/王果以美地封其子/而子辞;

⑶①不恬静寡欲无法明确志向,不排除外来干扰无法达到远大目标。

②孙叔敖的智慧,在于明白不拿眼前利益作利益;

⑷静以修身;俭以养德(自己的话来说也对);不要去接受王给的肥沃的封地,而是要选择贫瘠而又名声差的封地。

【点评】⑴本题考查对文言实词的理解能力。

作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断;

⑵本题考查文言文语句的句读。

解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。

句读时要注意古汉语的语法和句式,句读不能出现“破句”的现象;

⑶本题考查翻译语句的能力,答题时应注意,翻译一直译为主,意译为辅,直译落实重点字词,不能遗漏,句意要通顺们还要注意通假字、古今异义、词类活用、一词多义等特殊用法的词语;

⑷解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,找出相关的语句即可。

答题时应注意,准确把握文章大意,然后锁定目标句既可作答。

【参考译文】

【甲】君子的操守,(应该)恬静以修善自身,俭朴以淳养品德。

不把眼前的名利看得轻淡就不会有明确的志向,不能平静安详全神贯注地学习就不能实现远大的目标。

学习必须静心,才识需要学习,不学习无从拓广才识,不立志不能学习成功。

沉迷滞迟就不能励精求进,偏狭躁进就不能冶炼性情。

年年岁岁时日飞驰,意志也随光阴一日日逝去,于是渐渐枯零凋落,大多不能融入社会,可悲地守着贫寒的居舍,那时(后悔)哪来得及!

【乙】孙叔敖病了,临死的时候告诫他的儿子说:

“大王多次赐给我土地,我都没有接受。

如果我死了,大王就会赐给你土地,你一定不要接受肥沃富饶的土地。

楚国和越国之间有个寝丘,这个地方土地贫瘠,而且地名很不吉利。

楚人畏惧鬼,而越人迷信鬼神和灾祥。

所以,能够长久占有的封地,恐怕只有这块土地了。

”孙叔敖死后,楚王果然把肥美的土地赐给他的儿子,但是孙叔敖的儿子谢绝了,请求赐给寝丘,所以这块土地至今没有被他人占有。

孙叔敖的智慧在于懂得不把世俗心目中的利益看作利益。

知道把别人所厌恶的东西当作自己所喜爱的东西,这就是明智的人和世俗的人不同的地方。

6.阅读下面的文段,完成小题。

《〈论语〉十二章》(节选)

①子曰:

“学而时习之,不亦说乎?

有朋自远方来,不亦乐乎?

人不知而不愠,不亦君子乎?

”《学而》

②曾子曰:

“吾日三省吾身:

为人谋而不忠乎?

与朋友交而不信乎?

传不习乎?

”《学而》

③子曰:

“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”《为政》

④子曰:

“温故而知新,可以为师矣。

”《为政》

⑤子曰:

“学而不思则罔,思而不学则殆。

”《为政》

⑥子曰:

“贤哉,回也!

一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!

”《雍也》

(1)下列句子中,加下划线词的意义相同的一项是( )

A. 温故而知新 学而时习之

B. 好之者不如乐之者 公大笑乐

C. 可以为师矣 为人谋而不忠乎

D. 吾十有五而志于学 匹夫不可夺志也

(2)翻译下列句子。

温故而知新,可以为师矣。

(3)下列对文章内容的理解与分析正确的一项是( )

A. 孔子自述其人生经历时说自己到七十岁时做事才能不随心所欲,不越过法度。

B. “三省吾身”“三人行”的“三省”“三人”分别指“三次进行反省”和“几个人”。

C. 孔子认为在与人交往中即使别人不理解自己也不要动怒。

D. 从“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”中可以看出孔子具有安贫乐道的君子精神。

【答案】

(1)A

(2)复习学过的知识有新的体会,就可以成为老师了。

(3)C

【解析】【分析】

(1)A都表示承接。

B以……为乐/高兴。

C成为/替。

D志于/志向。

(2)本题注意下列字词的翻译,如“故:

已经过去的(指已经学习过或已经掌握的知识)。

新:

刚刚学到的知识。

”

(3)A项错,到七十岁才做事才能随心所欲,不会超过规矩。

B项错,“三”表示约数,很多。

D项错,不是孔子,是颜回具有安贫乐道的君子精神。

故答案为:

⑴A;

⑵复习学过的知识有新的体会,就可以成为老师了;

⑶ C。

【点评】⑴本题考查辨析一词多义,文言词语的用法和含义是中考的常考题,一词多义现象在文言文中相当常见,有些词所包含的意义不只一个,在不同的语言环境中表示不同的意思;

⑵文言文翻译首先做到直译为主,意译为辅,一定要字字落实,尤其是句中的重点词,如实词中的通假字、一词多义、词类活用等,翻译重点语句是一项综合能力的体现,不仅要求学生具有丰富的文言词汇知识储备,